はじめに

戦後の日本社会は国際的に見ても不思議なほど巨大なマンガ市場を築き上げてきた。2023 年現在、日本の文化行政における「マンガ」は国際的な人気から日本の「ソフトパワー」を象徴するものとして扱われ、芸術選奨、日本芸術院へのマンガ部門の新設といったかたちで国による芸術文化顕彰の対象にもなっている。

だが、最初から「マンガ」の社会的、文化的地位が高かったわけではない。70 年代までの日本社会では「マンガ」は「子供向け」であり、およそ「くだらない」ものとして扱われていた。その芸術、文化としての社会的地位はここ50 年ほどのあいだに劇的に上昇したものだ。

特にバブル崩壊後の90 年代後半以降、マンガやアニメは、地域社会を活性化するための重要なファクターとしても注目を浴びるようになってきた。

本展示はこうした国や地方自治体といった行政組織とマンガという大衆文化の関わりの変化を制度や社会状況の変化から追っていく。

明治大学 米沢嘉博記念図書館

謝辞

本展示開催にあたり次の方々より多大なご協力を賜りました。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

鳥取県交流人口拡大本部観光交流局まんが王国官房

水木しげる記念館

青山剛昌ふるさと館

高知県 文化生活スポーツ部文化国際課まんが王国土佐室

横山隆一記念まんが館

公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団

豊島区マンガ・アニメ活用担当課

豊島区立トキワ荘マンガミュージアム

柿崎俊道(株式会社聖地会議)

石ノ森萬画館

横手市増田まんが美術館

新潟市マンガ・アニメ情報館

新潟市マンガの家

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団/森下文化センター

さいたま市立漫画会館

京都国際マンガミュージアム

北九州市漫画ミュージアム

合志マンガミュージアム

コミックマーケット準備会

メモリーバンク株式会社

東村光(UPFG/ サークル秋葉原大学)

想田充

(敬称略・五十音順)

◆ケース展示

ここでの展示品は、コーナーやトピックスにちなんだものや、テーマの補助線となるようなものを選択した。

No.01

現在、日本において「マンガ」は「日本を代表するエンターテインメントコンテンツ」として扱われ、芸術選奨、日本芸術院といった国による伝統的な芸術文化顕彰制度の対象にもなっている。

だが「マンガ」は日本の文化行政において必ずしも高く評価され、重視されてきたジャンルではなかった。博物館や美術館でマンガが扱われるようになったのは1990 年代以降に過ぎず、戦後の日本社会における「マンガ」の社会的地位自体が大きく変化してきた経緯を持つ。ここでは手塚治虫の没後におこなわれた1990 年の東京上野の近代美術館での手塚治虫展以降、「マンガ」が国や地方自治体による芸術文化振興政策の一翼を担っていく、その背景にある社会や制度、そして「マンガ」自体の変化を見ておく。

No.02

制度としての博物館、美術館、公民館

第二次大戦の終結後、現在につながる教育、文化・芸術振興のための法律や制度の基本的な仕組みはGHQ占領下の1945年から、サンフランシスコ平和条約が発効し、日本が国家としての主権を回復した1952年までに整備されていった。1949年の社会教育法、1950年の文化財保護法、図書館法の制定、芸術選奨の開始、1952年の博物館法の制定などがそれだが、特に社会教育法の制定は全国の自治体に公民館や文化会館のような施設の整備を促し、この種の社会インフラの存在が1970年代以降に映画の自主上映や同人誌即売会などがアマチュアレベルで企画、運営されるようになるきっかけの一つとなっている。

【展示品】

マンガとミュージアムが出会うとき

表智之、金澤韻、村田麻里子 臨川書店 ビジュアル文化シリーズ 2009

ポピュラー文化ミュージアム: 文化の収集・共有・消費

石田佐恵子、村田麻里子、山中千恵 ミネルヴァ書房 2011

思想としてのミュージアム : ものと空間のメディア論

村田麻里子 人文書院 2014

ミュージアムの教科書 : 深化する博物館と美術館

暮沢剛巳 青弓社 2022

Discover Japan 2022年9月号「ワクワクさせるミュージアム!/完全保存版ミュージアムガイド55」

ディスカバー・ジャパン 2022

No.03

戦後日本のマンガ文化

現在日本は「マンガ」に関し、世界でも類を見ないほど巨大な市場を持ち、文化としても高く評価されている社会である。

もともと日本の「マンガ」は明治維新以降の近代化の過程において西欧の出版文化、美術の国内への移殖によって生じた視覚文化領域だが、戦後手塚治虫の登場以後、児童向け雑誌をベースに生まれた日本独自の出版フォーマットである「マンガ雑誌」で主に展開される物語メディアとして発展した。こうした経緯により「マンガ」概念が本来持っていた社会風刺やイラストレーション的なニュアンスは薄れ、その言葉としての用法やそこから想起される画風も時代によって変化している。

【展示品】

漫画少年 1954年1月号

學童社 1949

文藝春秋漫画読本 1955年11月号

文藝春秋新社 1955

COM 1967年1月号 創刊号

虫プロ商事 1967

なかよし 1993年9月号

講談社 1993 ※200万部突破号

週刊少年ジャンプ 1995年1月10日-16日(3-4)合併号

集英社 1995 ※653万部達成号

No.04

文化庁と文化政策

文部省は1968年、社会教育や芸術・文化振興、著作権保護を担当していた文化局と文化財保護委員会を統合して文化に関する施策をおこなうための行政機関として文化庁を設立した。

1997年以降は同年閉幕したGATTウルグアイラウンドにおける知的財産の通商問題化に呼応して政策課題となった「文化立国」、「知的財産立国」を教育、文化芸術振興政策面で担当する部局としての性格を強め(このような性格自体は発足時から芸術選奨の主催など持ってはいた)、ポピュラーカルチャーも積極的に取り上げるようになる。

2003年、小泉純一郎政権下で「知的財産戦略本部」が設置されてからは、文化庁含め知的財産政策全体が内閣府主導でおこなわれるようになった。

【展示品】

新しい文化立国の創造をめざして : 文化庁30年史

文化庁監修 ぎょうせい 1999

No.05

「地域おこし」とマンガ

日本では高度経済成長期(特に1970 年代)以降、急速に進む首都東京への人口、産業等の集中化に対して、「地方の時代」、「地方創生」といったテーゼが掲げられ、各地方の経済、文化的な活性化を目的とした施策が国や自治体によって継続的におこなわれてきた。2001 年の文化芸術振興基本法(現文化芸術基本法)制定、施行以降は地方においても「メディア芸術」の振興が求められることになり、文化振興政策面でもアニメやマンガが各地方自治体の施策に組み入れられるようになる。観光において「コンテンツツーリズム」が注目されたこともあり、現在ではアニメ・マンガを地域おこしに活用しようという動きが活発になっている。

No.06

「地方の時代」というテーゼ

日本国内では高度経済成長が終わった1970年代以降、経済や人口の都市部への集中が進み、これに対して地方自治の拡充を求める地域主義的な主張がなされてきた。1978年に横浜市で行われた「地方の時代」シンポジウムはこれを象徴するもので、以降断続的にこの種のテーゼが地方自治体の首長から発信されている。いっぽうで地域格差の問題は現在も続いており、1995年の地方分権推進法施行以降、国家政策として進められている「地方分権」の流れの中で各地方自治体はそれぞれ地域独自の活性化を模索してきた。地方自治体によるマンガやアニメを利用した地域活性化も、そのような試行錯誤の中から生まれた試みのひとつである。

【展示品】

燈燈無尽―「地方の時代」をきりひらく

長洲一二 ぎょうせい 1979

アニメ・マンガで地域振興

山村高淑 東京法令出版 2011

No.07

「聖地巡礼」とコンテンツツーリズム

特定コンテンツの読者、観客によってその物語や作者に関連した土地を訪れる観光行動を観光学では「コンテンツツーリズム」といい、21世紀に入ってから小説、映画等の舞台となった土地やその作者縁の場所を該当の自治体が観光資源として活用する事例が増えている。

2000年代後半からはマンガやアニメを積極的に観光資源として利用しようとする自治体が増加し、一部のファンがアニメ、マンガに対するこのような観光行動を宗教における「聖地」への巡礼行動(ユダヤ教におけるエルサレムへの巡礼や日本における伊勢参りなど)になぞらえ「聖地巡礼」と呼ぶようになった。

【展示品】

豊郷とよさと!!

東村光 秋葉原大学 K-ON&TOYOSATO FAN BOOK 2012

聖地巡礼 : 世界遺産からアニメの舞台まで

岡本亮輔 中央公論新社 中公新書 2015

アニメ聖地巡礼の観光社会学 : コンテンツツーリズムのメディア・コミュニケーション分析

岡本健 法律文化社 2018

コンテンツツーリズム研究 : アニメ・マンガ・ゲームと観光・文化・社会 増補

改訂版

岡本健編 福村出版 2019

アニメ聖地88Walker2022 アニメツーリズム協会公式

アニメツーリズム協会 KADOKAWA ウォーカームック 2022

らき☆すたうぉーかー2022冬 冬コミ&2023新春特別号

刑部伊月 みゆる~む 2022

No.08

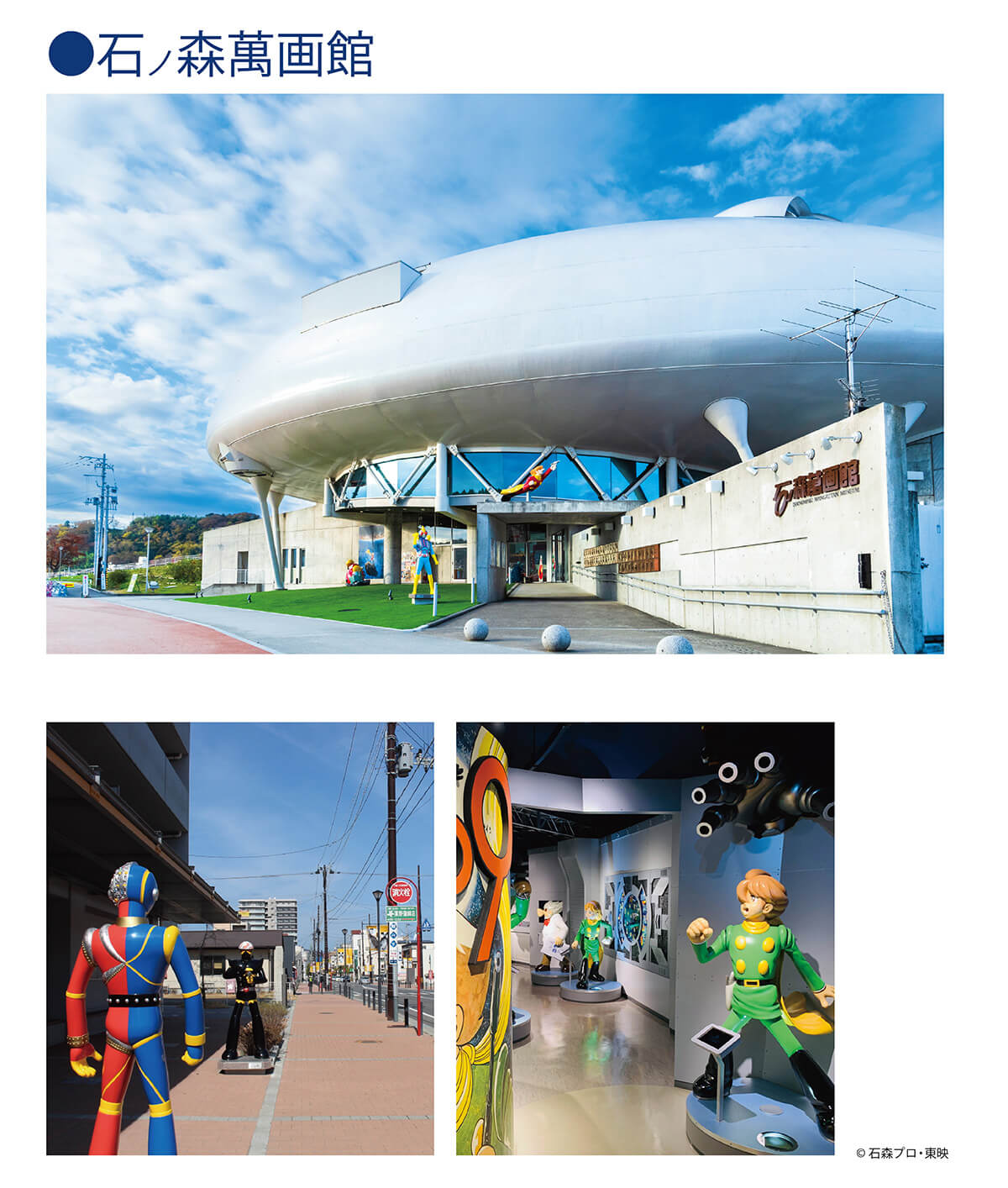

震災復興の中のマンガ

2011年に起きた東日本大震災とその後の津波による被害、福島第一原子力発電所の事故という一連の災害は以降の日本社会に大きな影響を与え、被災地以外にも深刻な社会不安をもたらした。そんな中で大衆文化である「マンガ」は、復興チャリティーを目的とした作品集が何作もつくられ、マンガ家たちは自分たちの震災体験を作品化することで、悲惨で理不尽な体験から再起していく。

石ノ森章太郎萬画館を町おこしに活用していた宮城県石巻市は深刻な津波被害に遭ったが、この施設が震災時には避難場所になり、その後のこの地域の復興計画にも大きく組み込まれている。

現在のマンガと地域社会はそのようなつながりを持つものにもなっている。

【展示品】

あの日からのマンガ

しりあがり寿 KADOKAWA 2011

僕らの漫画 東日本大震災復興支援チャリティーコミック

「僕らの漫画」制作委員会 小学館 Big Sprits Comics Special 2012

マンガッタン vol.0 2013年 Spring

街づくりまんぼう 2013

3.11を忘れないために ヒーローズ・カムバック

細野不二彦/ゆうきまさみ/吉田戦車 ほか 小学館 2013

風の絆 東日本大震災を駆けた男たち

村枝賢一 石ノ森萬画館 横手市増田まんが美術館 2016

No.09

1970 年代の劇画ブーム以降、日本では世界にも類を見ないスケールでマンガ市場が巨大化した。その後、アニメやビデオゲームといったメディアを横断するかたちで日本国内のキャラクターエンターテインメント市場は拡大していき、これを支える多数の読者、観客、ユーザー、ファン層の存在が、2000 年代以降、国や自治体によるマンガ、アニメ、ゲーム等を対象にした政策がおこなわれるようになった最大の動因になっている。こうした「受け手」と行政のあいだをつなぐような活動をしているのが、「聖地会議」のハウスネームでミニマガジンの刊行や即売会の主催、各地方自治体がおこなうイベント等のプロデュースなどをおこなっている柿崎俊道氏である。

No.10 - A

柿崎俊道(かきざきしゅんどう)

1976年生まれ。聖地巡礼プロデューサー、株式会社聖地会議代表取締役。編集者、ライターとして徳間書店『月刊アニメージュ』編集部、スタジオジブリ出版部、インデックス・コミュニケーションズ『アニメーションRE』編集部などを経て、2005年『聖地巡礼アニメ・マンガ12ヶ所めぐり』(キルタイムコミュニケーション刊)を発表。徐々に「アニメ」をテーマにしたコンテンツツーリズムの専門家として地方自治体で行われるアニメイベント開催に関わるようになり「聖地巡礼プロデューサー」としての活動を開始。2015年からはミニマガジン『聖地会議』の発行をはじめ、「聖地会議」ブランドでイベントの主催や人材育成事業もおこなっている。

No.10 - B

ファンとしての「視点」

2005年に逸早く「アニメ聖地巡礼」に注目した著作を出版したことからもわかるように、柿崎氏の興味はファンレベルでおこなわれる「サブカルチャー」としての活動に向けられている。

このケースには氏が編集者、ライターとして携わった出版物からそうした側面のある著作を集めた。

【展示品】

アニメージュ特製ぷちもえたん(萌える英単語)/アニメージュ

2004年3月号ふろく 徳間書店 2004

※『アニメージュ』時代に柿崎氏が担当したふろく

聖地巡礼 : アニメ・マンガ12ヶ所めぐり

柿崎俊道(撮影・執筆) キルタイムコミュニケーション 2005

Kirari 痛車コレクション

柿崎俊道 徳間書店 アニメージュ文庫 2007

サイクルクリップ 三才ブックス 2010

サイクルクリップ 三才ブックス 2012

No.11

「作り手の視点」

アニメ雑誌のライター、編集者として活動していた柿崎氏はメディアの作り手として「アニメーションの作り手の視点」、そのプロダクションプロセスや技術をファンに伝えることをテーマの一つとしている。このケースではそうしたスタンスが強く出た著作を集めているが、こうしたクリエイターの視点を重視する姿勢は氏のプロデューサーとしてのアプローチにも活かされている。

【展示品】

Works ofゲド戦記―Digital Artwork|STUDIO GHIBLI

柿崎俊道、マスターピース ビー・エヌ・エヌ新社 2007

CG&映像しくみ辞典 第二版

ワークスコーポレーション 2009

※6章「手描きアニメーションのしくみ」を柿崎氏が担当

スタジオコロリド原画2カット集

柿崎俊道 聖地会議 2016

No.12

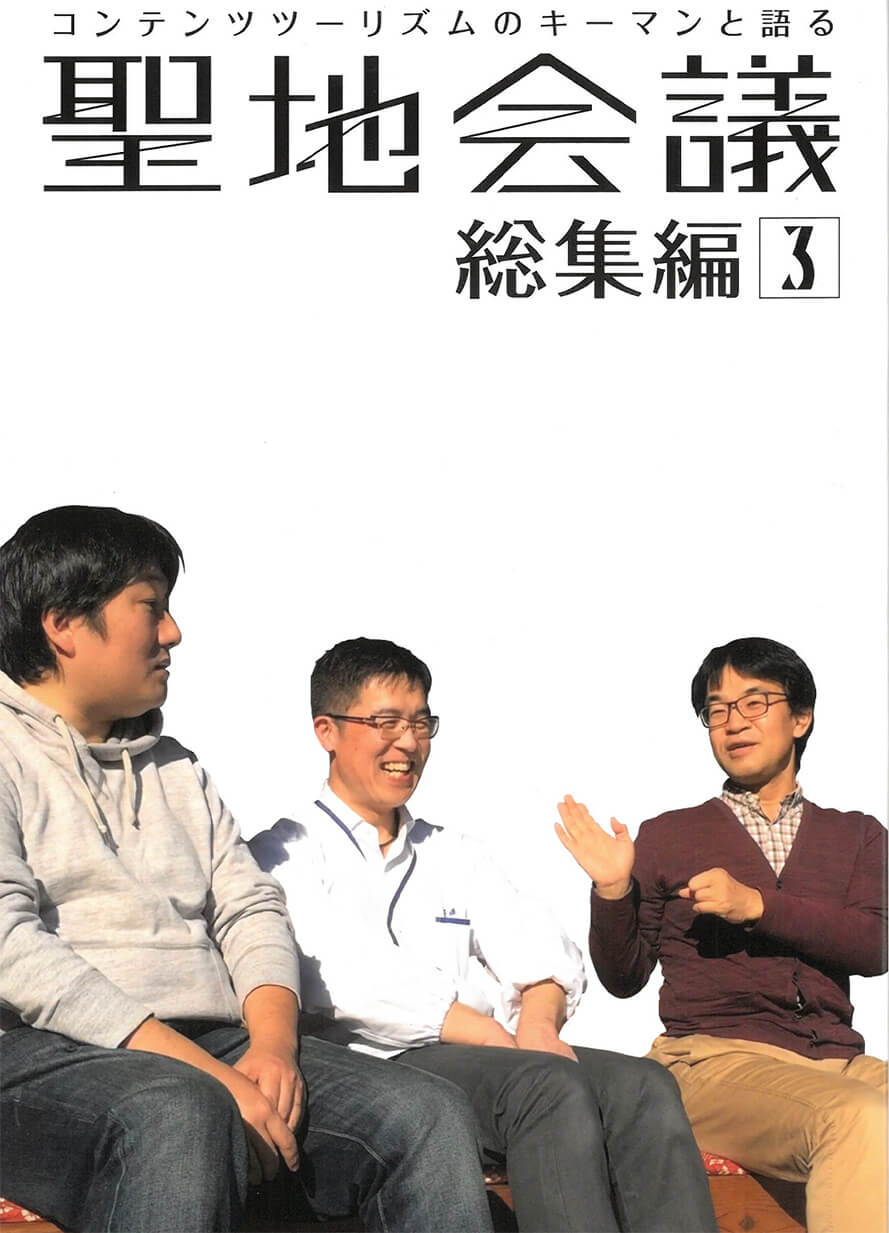

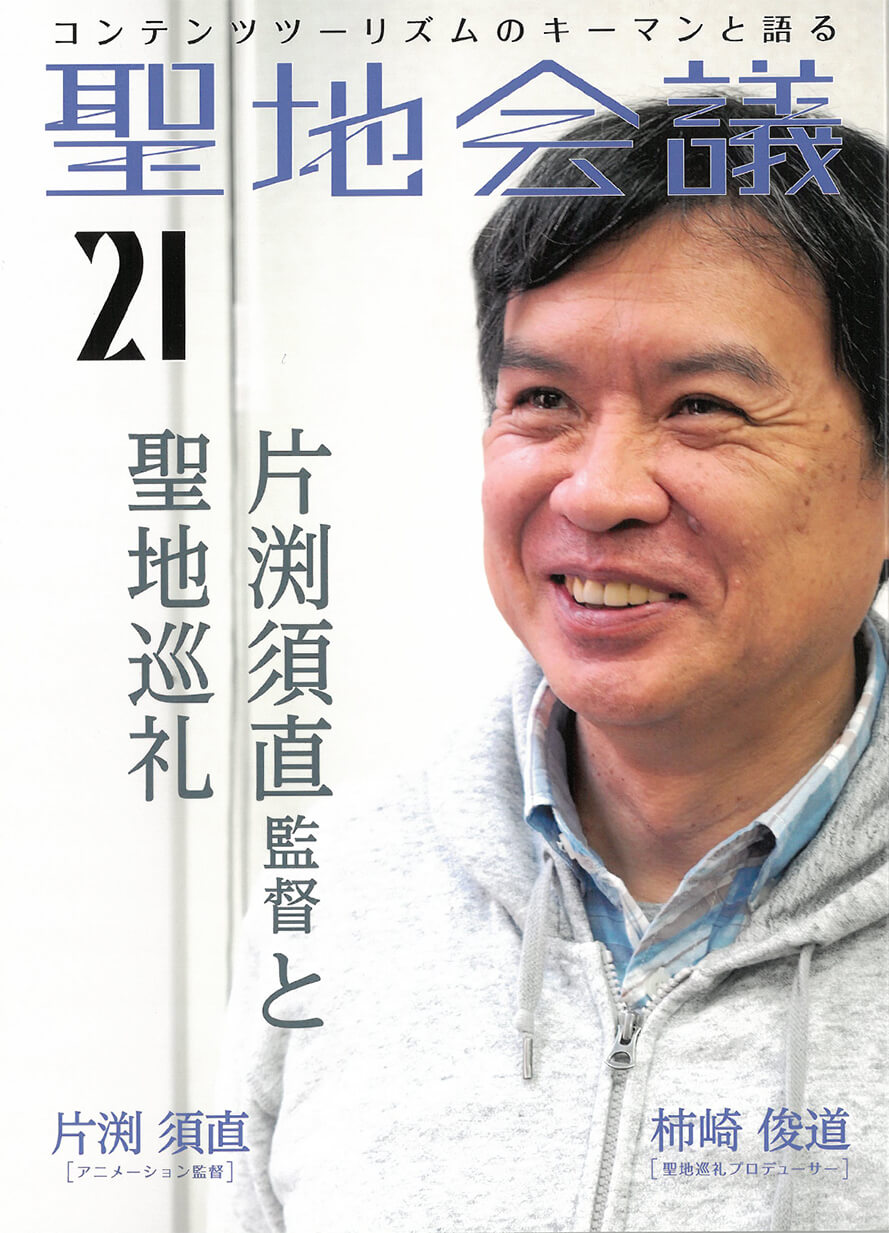

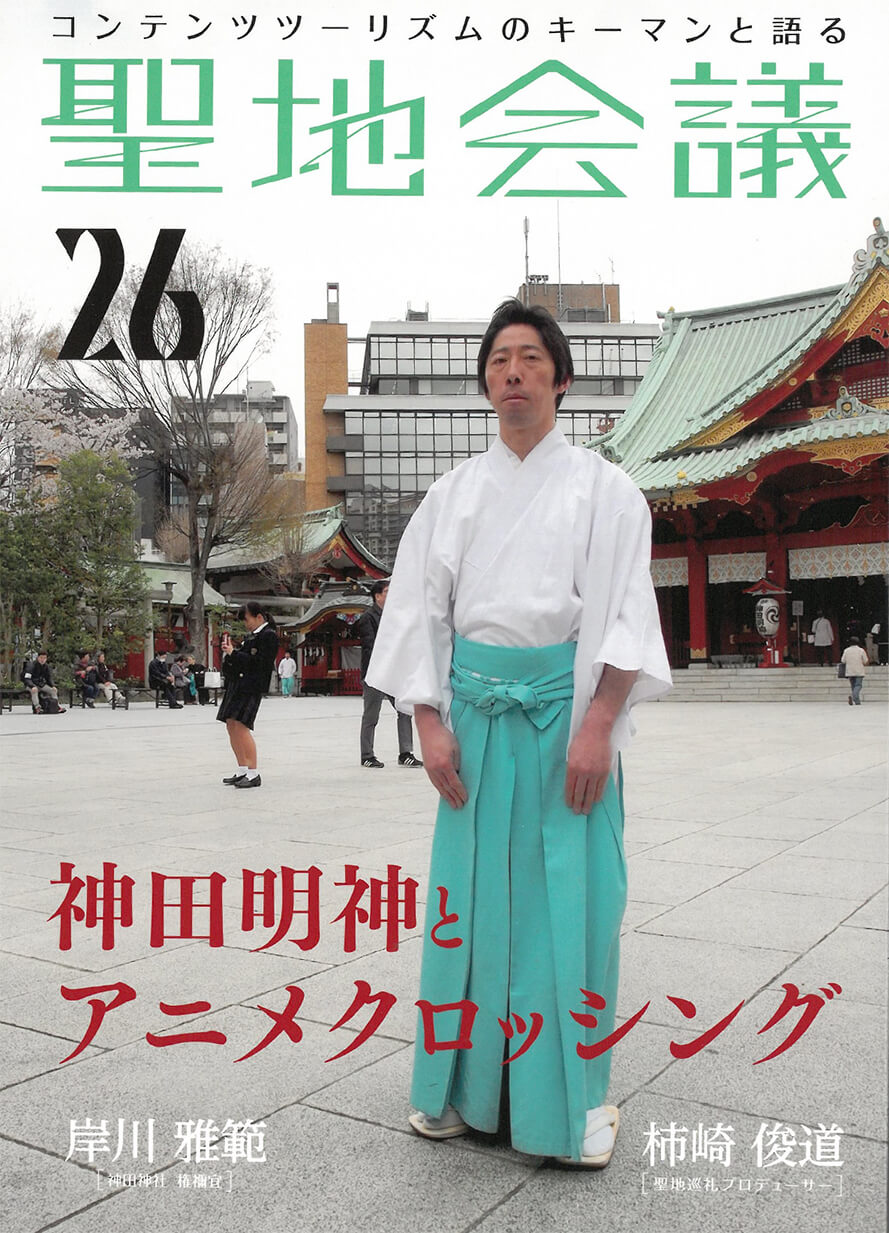

ミニマガジン『聖地会議』

柿崎氏が主宰する「株式会社聖地会議」が2015年8月から刊行しているミニマガジン。コンテンツツーリズムを研究する観光学の研究者から様々なイベントの企画運営関係者、自治体の担当者、アニメ業界のクリエイターなど、「アニメ聖地巡礼」という現象を横断的、多角的に考えるメディアとして現在30号まで刊行されている。

「ファン活動」としてのコンテンツツーリズムをベースにファン、地域、アニメ産業の関係を考える柿崎氏の視点がよくわかるとともに、ジャーナリスティックにアニメやマンガと地域社会の関係を考える際の恰好の資料である。

【展示品】

聖地会議 総集編1 柿崎俊道 聖地会議 2016

聖地会議 総集編2 柿崎俊道 聖地会議 2017

聖地会議 総集編3 柿崎俊道 聖地会議 2019

聖地会議21 柿崎俊道 聖地会議 2018

聖地会議26 柿崎俊道 聖地会議 2019

No.13

地域との「連携」

特定の地域を舞台にした作品の人気や著名作家の出身地といった理由からその地域が観光名所化すると、該当する地方自治体はこの現象を観光資源として活用しようとする。政策としての自治体によるイベント開催や関連施設設置の多くはそのような動機に基づく。

だが、こうした行政側の都合は自然発生的なファン活動とは本来無関係なものであり、結果としてそれらの施策が地域色のないファン向けのものになる、地域色はあるがファンのニーズからは外れているといった状況が起きることがある。柿崎氏のいう「聖地巡礼プロデューサー」とはこうした地方とファン、クリエイターのあいだのギャップを埋め、つないでいく活動だといえる。

【展示品】

「第3回 アニメ聖地巡礼“本”即売会」の様子

主催:株式会社聖地会議

会場:神田明神祭務所地下 参集所

日時:2019年11月17日(日曜日)11:00 - 16:00

No.14

「プロデュース」の実践

埼玉県は2012年に「第1期埼玉県観光づくり基本計画」を策定し、その一環として「アニメの聖地化推進プロジェクト」を立ち上げた。柿崎氏は有識者としてこの計画の前段階からプロジェクトに関わり、のちにプロジェクトの一環として埼玉県が立ち上げたアニメイベント「アニメ・マンガまつり i n 埼玉(アニ玉祭)」の総合プロデューサーにも就任している。

他にも自治体に対するノウハウの提供や人材育成活動など、柿崎氏の「プロデュース」は地域住民による「まちおこし」の活動にアニメファンの活動を有機的につなげようとする実践である。

【展示品】

「アニ玉祭 第3回アニメ・マンガまつりin埼玉」の様子

主催:アニ玉祭実行委員会

会場:ソニックシティ

日時:2015年10月17日(土)10時~17時

アニ玉祭 チラシ 2013

アニ玉祭の薄い本 2013

No.15

人材育成

柿崎氏は講師としてコンテンツ・ツーリズムを教授するほか、地域とファン、アニメ業界をつなげる人材を育成するための「アニメ地域おこし学校」の設立を準備中である。

この事業は氏がこれまで培ってきた人脈やノウハウをもとに実践的、かつ地域に根付いた「アニメ地域おこし」事業のプロデューサーを育成しようとするものになる。

【展示品】

柿崎氏によるコンテンツ・ツーリズムゼミの授業の様子

於:東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校=TSM(高等課程)

No.16

聖地会議EXPO

聖地会議は年一、二回のペースで、セミナーや参加型のツアー、展示などを組み込んだ複合的なリアルイベント「聖地会議EXPO」を開催。昨年は他にもグッズやミニコミの即売会と上映会、トークステージを組み合わせた「アニメ地域おこしフェア」を主催している。こうしたリアルでのイベントの開催は一般のアニメファンに対してキャラクターコンテンツによる地域活性化をアピールするとともに関係する人材が交流する場にもなっている。

【展示品】

「聖地会議EXPO 2020」の様子

主催:株式会社 聖地会議

会場:shibuya-san(渋谷フクラス1F)

日時:2020年12月16日~30日 10:00~20:00

聖地会議EXPO 2020 チラシ

No.17

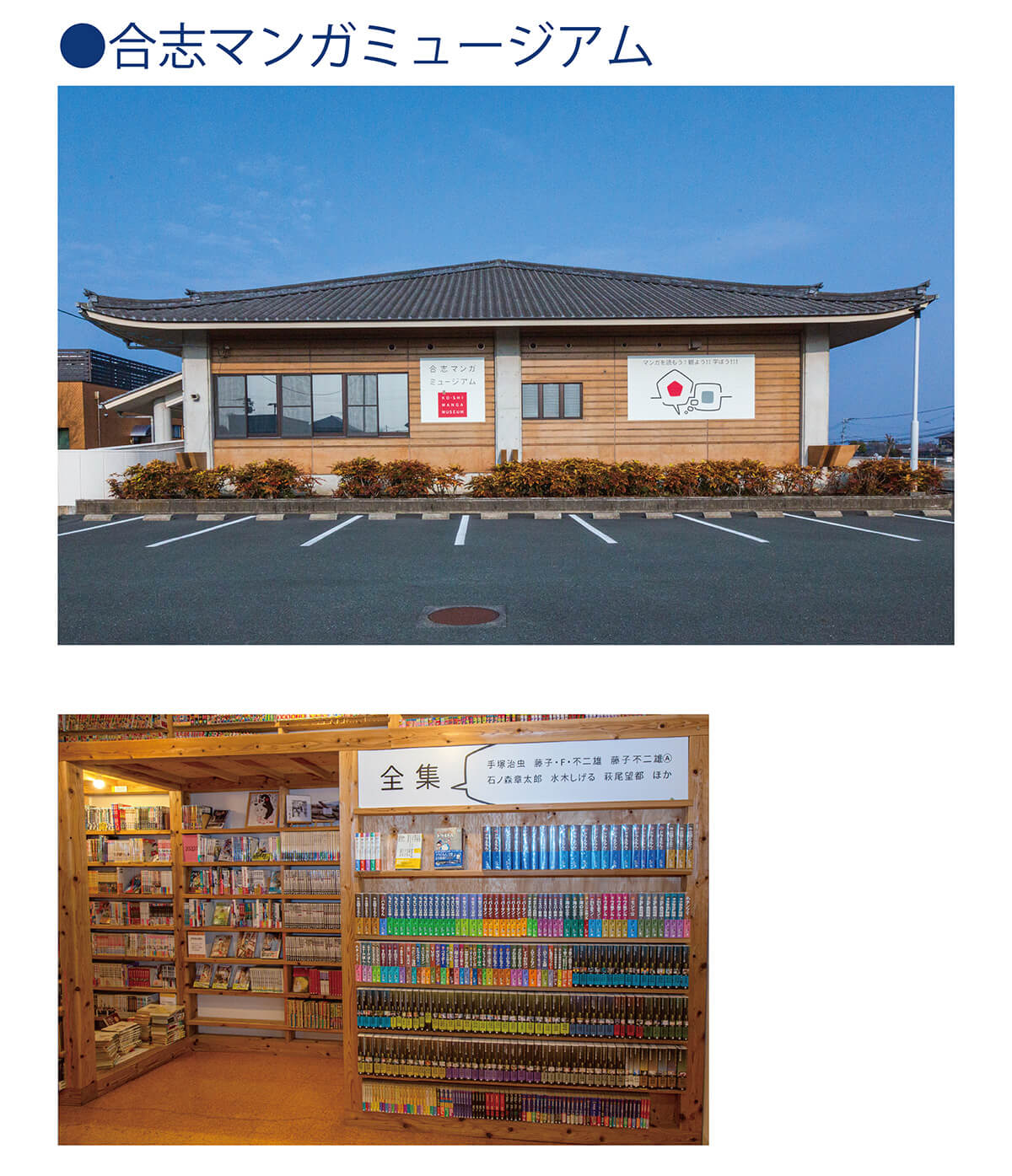

〒861-1104

熊本県合志市御代志1661-271

TEL:096-273-6766

「文化芸術基本法」は各地方自治体に対して「地方文化芸術推進基本計画」制定が努力義務化されている(第七条の二)。熊本県合志市のマンガミュージアムの場合は、2015年10月に国の支援を受けて、地域に密着したまちづくり、産業振興を含めた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を市が打ち出し、「稼げる地域産業をつくる」を掲げ、その中で「アニメ・マンガを生かしたまちづくり」に組み込まれ、旧資料館を改修して2017年7月に設立、運営されている。また、同館の蔵書のベースを提供した館長の橋本博氏が運営するNPO「熊本マンガミュージアムプロジェクト」は合志市に限定されない熊本県全域を網羅したマンガミュージアムの構想を掲げる。

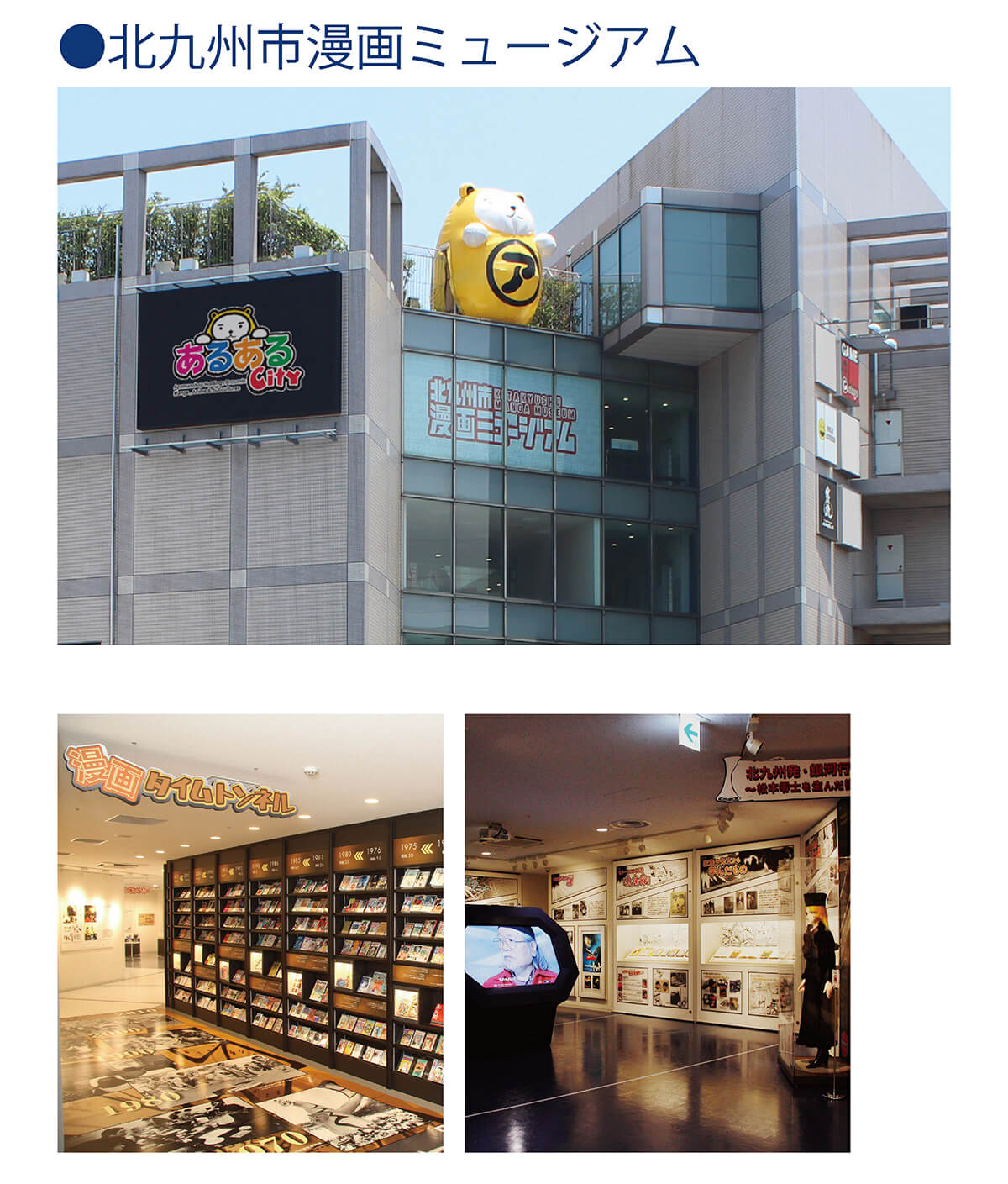

No.18

〒802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5あるあるCity5階・6階

TEL:093-512-5077

2010年に立案された「北九州市文化振興計画」に基づいて、2012年に北九州市のポピュラーカルチャーをテーマにした商業施設「あるあるCity」内にオープンしたマンガミュージアム。

松本零士、わたせせいぞう等の北九州市出身のマンガ家の作品や関連書籍、作品原稿展示等を中心に運営されている。北九州市は「北九州ポップカルチャーフェスティバル」の開催、「北九州フィルムコミッション」設立による映画、ドラマ誘致など、マンガだけでなく、アニメ、映画、ゲーム等、ポピュラーカルチャー全般をまちづくり、ブランド構築の基本要素として掲げている。

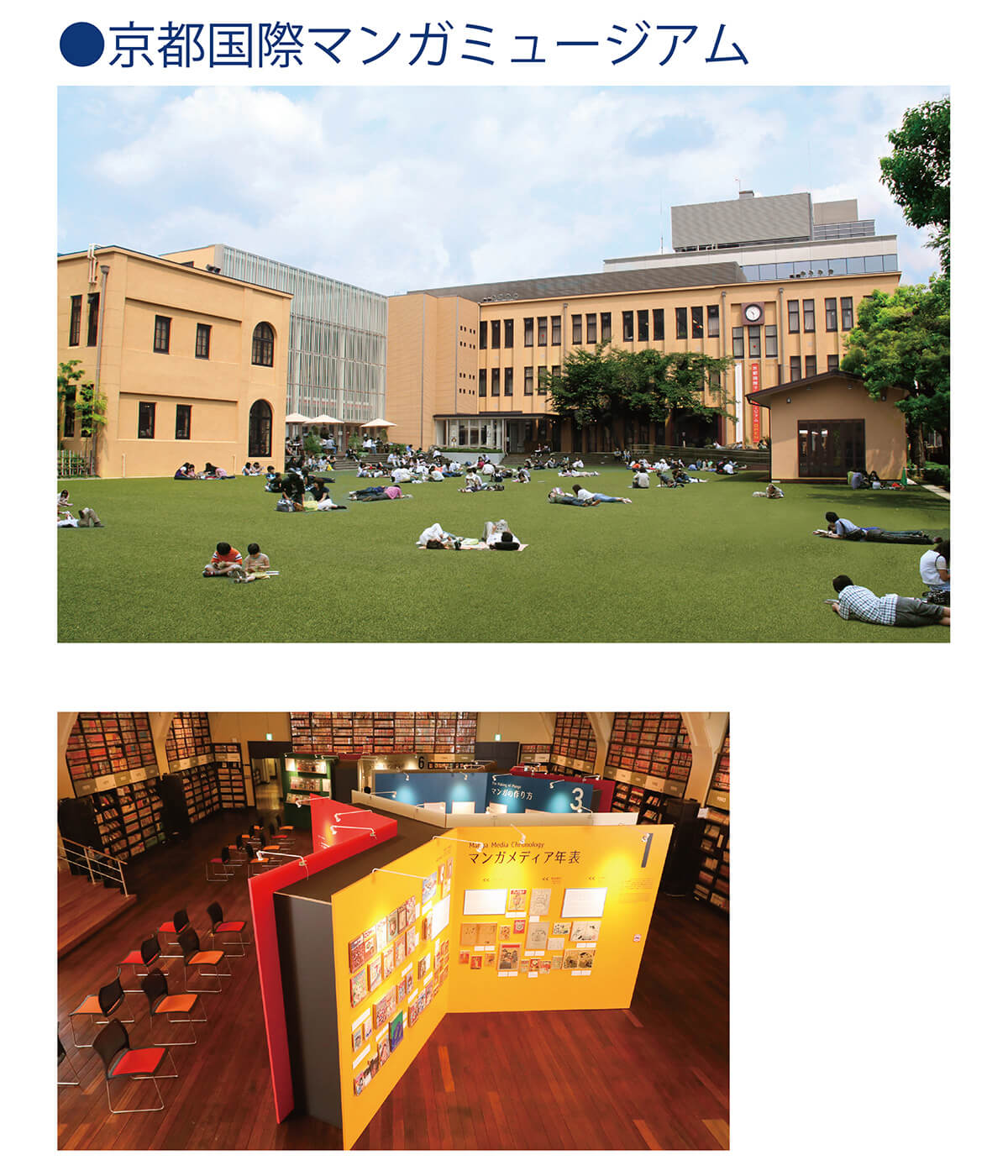

No.19

〒604-0846

京都市中京区烏丸通御池上ル (元龍池小学校)

TEL:075-254-7414

京都市と京都精華大学の共同事業として2006年にオープンしたマンガミュージアム。「マンガ資料の収集・保管・公開とマンガ文化に関する調査研究、これらの資料と調査研究にもとづく展示やイベント等の事業を行うこと」を目的とする。京都精華大学は2000年に日本で初めてマンガ学科を開設した大学であり、2001年のマンガ学会設立にも主導的な役割を果たした。もともと多数の文化財、文化遺産が市内に存在する京都市は2006年から「京都文化芸術都市創生計画」を掲げ、まちづくりに文化振興を積極的に取り入れている。また、産業振興政策としても「コンテンツ産業振興」を重点分野としており、京都国際マンガミュージアム設立もこれらの文化振興、産業振興両面での方向性とリンクしたものだといえる。

No.20

〒331-0805

埼玉県さいたま市北区盆栽町150番地

TEL:048-663-1541

明治から昭和にかけて活躍したマンガ家、北沢楽天の住居跡に1966年開館された日本初のマンガをテーマにした展示施設。楽天没後の1959年、遺族が住居と遺品、遺稿、著作権を大宮市(当時)に寄贈したことから、その業績を記念する施設として1966年に開館した。2001年大宮市と埼玉市の合併により「さいたま市立」となり、現在に至る。さいたま市は「文化芸術振興法」施行以前から本施設が存在していたため、2012年制定の「さいたま市文化芸術都市創造条例」に基づいて2014年に策定された「さいたま市文化芸術都市創造計画」でも「地域に根差した文化」として「漫画の振興」を挙げている。

No.21

〒135-0004

東京都江東区森下3-12-17

TEL:03-5600-8666

森下文化センターは、江東区の文化施設のひとつとして1991年に開設された生涯学習施設である。江東区から指定管理を受けた公益財団法人江東区文化コミュニティ財団により管理・運営されている。1998年、江東区は、幼少期から青年期までを江東区で過ごした「のらくろ」の作者、田河水泡の遺族によりその遺稿・遺品の寄贈を受けた。それらを江東区文化コミュニティ財団が整理し、田河の業績を記念する常設展示を森下文化センター内に「田河水泡・のらくろ館」として開設した。

No.22

【マンガ・アニメ情報館】

〒950-0909

新潟市中央区八千代2-5-7 万代シテイBP2 1階

TEL:025-240-4311

【マンガの家】

〒951-8063

新潟県新潟市中央区古町通6番町971-7

TEL:025-201-8923

80年代から同人誌即売会「ガタケット」が開催されてきた新潟県はマンガ、アニメに関するファン活動が盛んな土地柄だった。新潟市は2007年、市政運営の基本指針「新・新潟市総合計画」の第3次実施計画において文化政策の方向性を示す「新潟市文化創造都市ビジョン」制定。2012年には国の方針としての「メディア芸術振興」や「クールジャパン」を活用したまちづくり政策として「マンガ・アニメを活用したまちづくり構想」を策定。ガタケットの伝統を活かす「にいがたアニメ・マンガフェスティバル」や「にいがたマンガ大賞」を組み込み翌2013年、同構想を具体化する施設「マンガ・アニメ情報館」、「マンガの家」の二施設をオープンした。

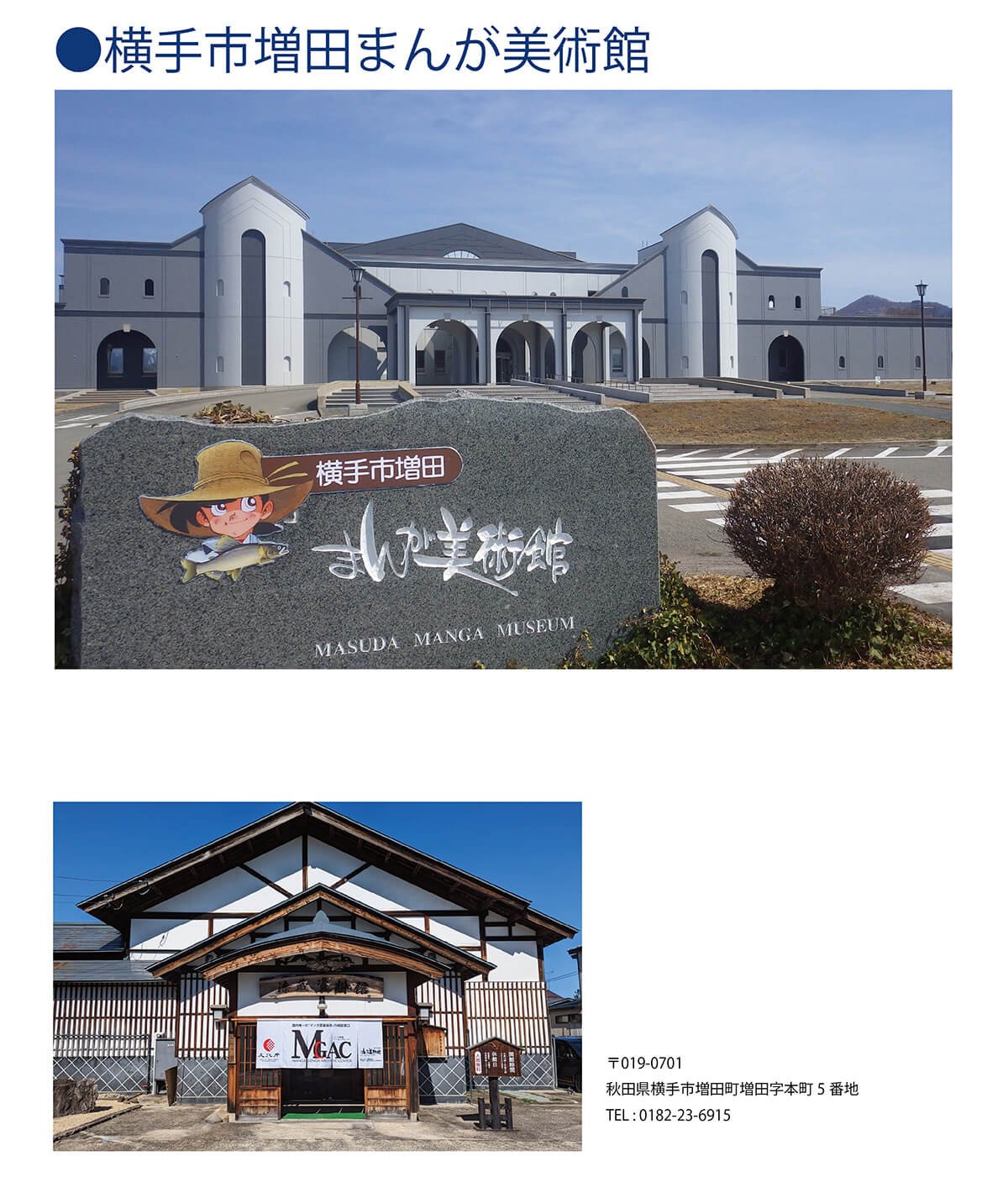

No.23

〒019-0701

秋田県横手市増田町増田字新町285

TEL:0182-45-5569

1995年、地元出身のマンガ家、矢口高雄の協力を得ながら秋田県平鹿郡増田町の複合文化施設「増田ふれあいプラザ」内につくられたマンガ原画専門美術館。2005年に市町村合併により横手市の施設となり、県の地域助成プログラム「秋田県市町村未来づくり協働プログラム」における横手市の事業として2019年に「増田ふれあいプラザ」の一部から施設全体を横手市増田まんが美術館とするかたちにリニューアルした。また90年代から原画の収集保存の経験を持つ同施設は、2020年より文化庁事業として国内唯一の原画保存相談窓口となる「マンガ原画アーカイブセンター」の業務を受託し、原画保存やネットワーク構築の活動も行っている。

No.24

〒986-0823

宮城県石巻市中瀬2-7

TEL : 0225-96-5055

1995年、宮城県出身の石ノ森章太郎が石巻市を訪れ当時の市長と行った対談において、マンガミュージアムを建設する等の構想が提起され、これをきっかけに石巻市は「マンガを活かしたまちづくり」を進めた。1998年に石ノ森が逝去するが、その意思を継いで2001年に石ノ森萬画館が正式にオープンした。石巻市は2011年3月の東日本大震災時に津波被害を受け、石ノ森萬画館も被災し休館を余儀なくされたが、翌2012年11月17日に再開した。同館を運営する「株式会社街づくりまんぼう」は、TMO(Town Management Organization)及び都市再生推進法人*という側面も有しており施設運営と同時に「マンガを活かしたまちづくり」のための活動をしている。

*都市再生推進法人

都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う

法人として、市町村が指定するもの。

No.25

「メディア芸術」とメディア芸術祭

「メディア芸術」とは1997年に有識者会議「マルチメディア映像・音響芸術懇談会」で提起され、同年からはじまった「文化庁メディア芸術祭」の実施によって導入された日本独自の文化振興政策上の概念で、法的には2001年に制定された文化芸術振興基本法において「映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術」として定義されている。このため国や地方自治体によるマンガに関する文化振興政策は同法制定以降、基本的に「メディア芸術」振興の枠組みのなかでおこなわれることになった。「文化庁メディア芸術祭」は2022年開催の第25回で終了したが、この点は現在も変わっていない。

【展示品】

メディア芸術祭受賞作品集 第1回

文化庁メディア芸術祭実行委員会 1997年度

メディア芸術祭受賞作品集 第21回

文化庁メディア芸術祭実行委員会 2018

メディア芸術祭25周年企画展 チラシ

文化庁メディア芸術祭実行委員会 2023

Tokyoメディア芸術オフィシャルガイド「文化庁メディア芸術祭20周年企画展--変える力」ガイドブック

小倉裕介 [ほか] 編集 現代企画室 2016

No.26

アカデミズムとマンガの関係

日本では2001年に国内初のマンガを対象とする研究学会「日本マンガ学会」が設立され、これ以降学術研究領域としての「マンガ研究」がアカデミックに公認された形になっている。

しかし、それ以前から雑誌等の商業メディアや同人活動においては「マンガ批評」は存在しており、また学術研究としても、文学や美術、社会学、教育学など様々な分野で個別にマンガにまつわる研究はおこなわれていた。2001年の「日本マンガ学会」設立は商業、学術を問わず、また特定の学問領域に限定されない形での学際的な領域としての「マンガ研究」を、職業批評家とアカデミズムが手を結ぶことで日本社会に宣言するものだったといえる。

【展示品】

コンテンツ文化史研究 2号

コンテンツ文化史学会 2009

アートマネジメント研究12号

日本アートマネジメント学会 美術出版社 2011

マンガ研究 vol.1 第1回大会特集号

日本マンガ学会 日本マンガ学会 2012

コンテンツツーリズム論文集 Vol.1

コンテンツツーリズム学会 2014

コンテンツ文化史学会 大会予稿集

コンテンツ文化史学会 2016

コンテンツツーリズム論叢 第四号

コンテンツツーリズム研究会 2013

No.27

研究対象としてのマンガ

文学研究的な作家、作品論や美術的な表現分析、物語やテーマに関する社会学的研究、あるいはメディア論的なアプローチ、教育学的な効果論等。「マンガ研究」は学際的な研究領域であるためそのテーマや方法的なアプローチはきわめて多様である。文化振興政策カテゴリとしての「メディア芸術」の確立や独立した学会の設立によって「マンガ」をテーマにした研究がそれ自体として価値を認められるようになり、21世紀以降、マンガ研究は同じ「メディア芸術」であり、研究上の隣接領域ともいえるアニメやゲームと並んでその研究の裾野を急激に広げ、「マンガ研究」であることを謳う論文や研究書籍が増えている。

【展示品】

「コミックス」のメディア史 : モノとしての戦後マンガとその行方

山森宙史 青弓社 2019

メディア・コンテンツ・スタディーズ : 分析・考察・創造のための方法論

岡本健、田島悠来 編 ナカニシヤ出版 2020

アニメの社会学 : アニメファンとアニメ制作者たちの文化産業論

永田大輔、松永伸太朗 編 ナカニシヤ出版 2020

マンガ学からの言語研究 「: 視点」をめぐって

出原健一 ひつじ書房 2021

No.28

キャラクターの利用

現在の研究では19世紀末にはキャラクターを利用した商品展開がおこなわれていたことが分かっているが、21世紀に入ってマンガやアニメのような既存のキャラクターコンテンツ発ではない、イベントや自治体、企業等がマスコットキャラクターを利用して広報宣伝活動をおこなう事例が拡大してきた。博覧会等でのマスコットキャラクターの使用は1980年代の地方博覧会ブームによって広まっていったものだが、2000年代のゆるキャラブームを経て2010年代になって以降はいわゆる「萌えキャラ」のような美少女キャラクターがイメージキャラクターとして使われる事例も増えている。

【展示品】

テヅカ・イズ・デッド : ひらかれたマンガ表現論へ

伊藤剛 NTT出版 2005

キャラクターとは何か

小田切博 筑摩書房 2010

キャラがリアルになるとき : 2次元、2・5次元、そのさきのキャラクター論

岩下朋世 青土社 2020

熊本県公式くまモンフリー素材

熊本県

No.29

コミックマーケットと地方

1975年にはじまったコミックマーケットは同人誌即売会の嚆矢であり、全国から集まった同人誌の売買がおこなわれる場になっている。このコミックマーケットの存在に刺激を受け、以降全国で有志により同人誌即売会が開かれるようになっていった。当初は公民館や文化会館などの会議室を借り受けるかたちでおこなわれていたこの即売会は80年代のアニメブーム以降規模が拡大していき、その主催団体も企業化していく。こうした即売イベントは現在では新潟のガタケットのように地方におけるまちおこしと結びついている場合も多い。コミックマーケット自体も2000年の沖縄、2010年の水戸と地方において出張版的な特別開催をおこなっている。

【展示品】

コミケットスペシャル 5 in水戸 カタログ&ガイドブック

コミックマーケット準備会 有限会社コミケット 2010

水戸納豆カレー

だるま食品株式会社 2010~

※「コミケットスペシャル 5 in水戸」開催時のコラボ商品。今も販売され続けている。

梅酒 うめ物語

明利酒類株式会社 2010~

※「コミケットスペシャル 5 in水戸」開催時のコラボ商品。今も販売され続けている。

No.30

文化資源としてのマンガ

「文化資源」とは21世紀になって注目されるようになった現存する文化財や知的財産を観光や文化芸術振興、地域経済等に活用し得る「資源」として捉えなおそうという考え方である。マンガ作品やマンガ家の存在もこの「文化資源」であり、文化庁のメディア芸術関連事業や全国各地の所蔵館のマンガ関連施設設立などは具体的なその活用成果だといえる。マンガに関して、文化庁ではメディア芸術データベースの整備や大学や自治体が運営するマンガ関連施設の連携、マンガ原稿の保存などを、有識者の提言をもとに事業化。「文化資源」としてのマンガを有効活用するための環境整備を進めている。

【展示品】

平成29年度メディア芸術連携促進事業 連携共同事業「国内外の機関連携によるマンガ雑誌・単行本等資料の連携型アーカイブの構築と人材育成環境の整備に向けた準備事業」

学校法人 明治大学 2018

平成29年度メディア芸術連携促進事業 連携共同事業「マンガ原画アーカイブのタイプ別モデル開発」

学校法人 京都精華大学 2018

No.31

表現規制問題

日本において「マンガ」は常に安定した地位を認められる文化だったわけではない。特に教育分野では児童向け雑誌を中心に発展したいわゆる「ストーリーマンガ」は有害図書問題などで繰り返し批判されてきた。通俗的な大衆文化として認識される「マンガ」は芸術として高く評価されてきたわけでもなく、その題材や描写の暴力性、低俗さもマスメディアや教育者などのあいだでしばしば激しい議論を呼んできている。中でも性的な「猥褻」描写を巡る表現規制の問題は児童心理学的なマンガからの悪影響論と並んで、政府や自治体による、こちらはマイナスの意味での、マンガ文化への干渉として非難されることが多い。

【展示品】

マンガはなぜ規制されるのか 「: 有害」をめぐる半世紀の攻防

長岡義幸 平凡社 2010

「表現の自由」入門

ナイジェル・ウォーバートン 著、森村進、森村たまき 訳 岩波書店 2015

マンガ論争勃発

永山薫/昼間たかし マイクロマガジン社 2007

非実在青少年〈規制反対〉読本

サイゾー&表現の自由を考える会 サイゾー 2010

性表現規制の文化史

白田秀彰 亜紀書房 2017

「表現の自由」の闘い方

山田太郎、赤松健 星海社 2022

No.32

「地方」のマンガ

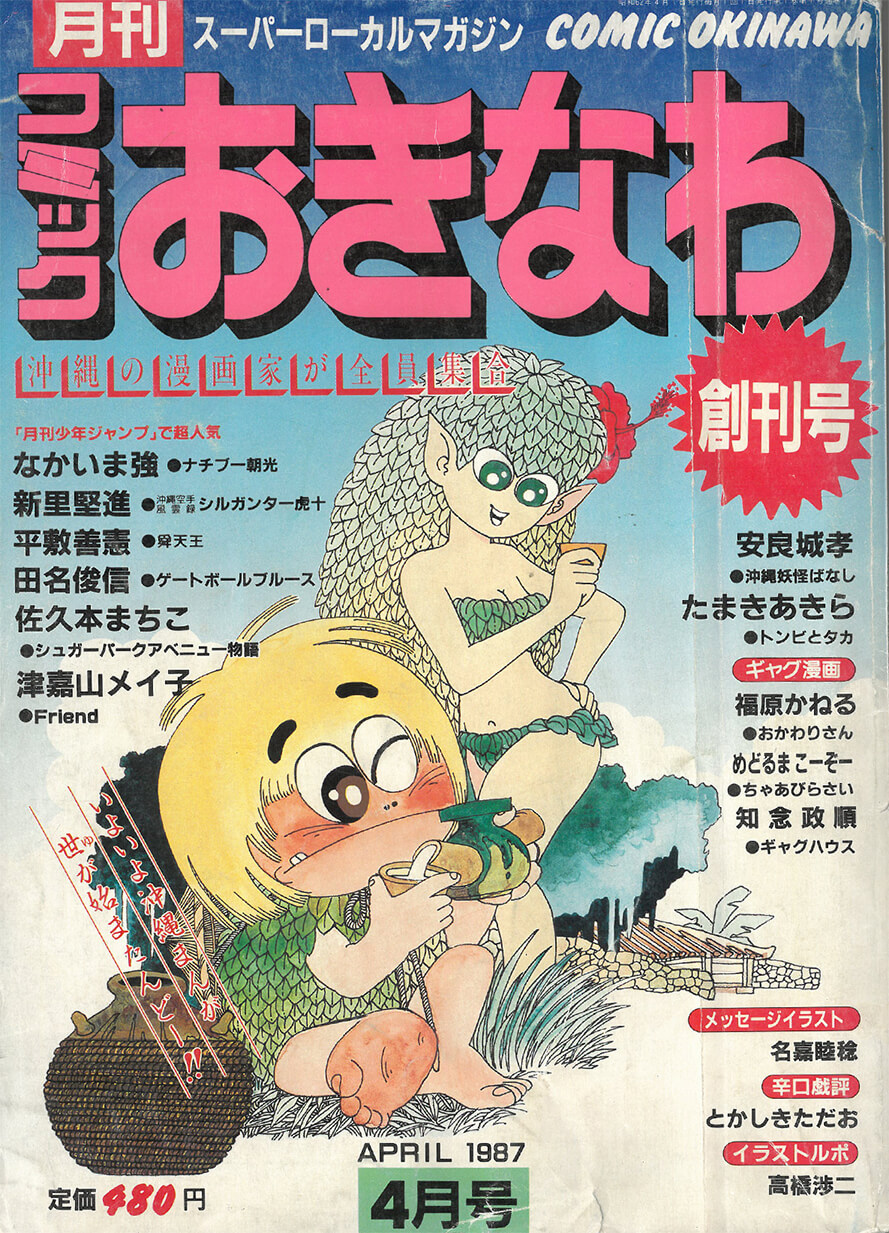

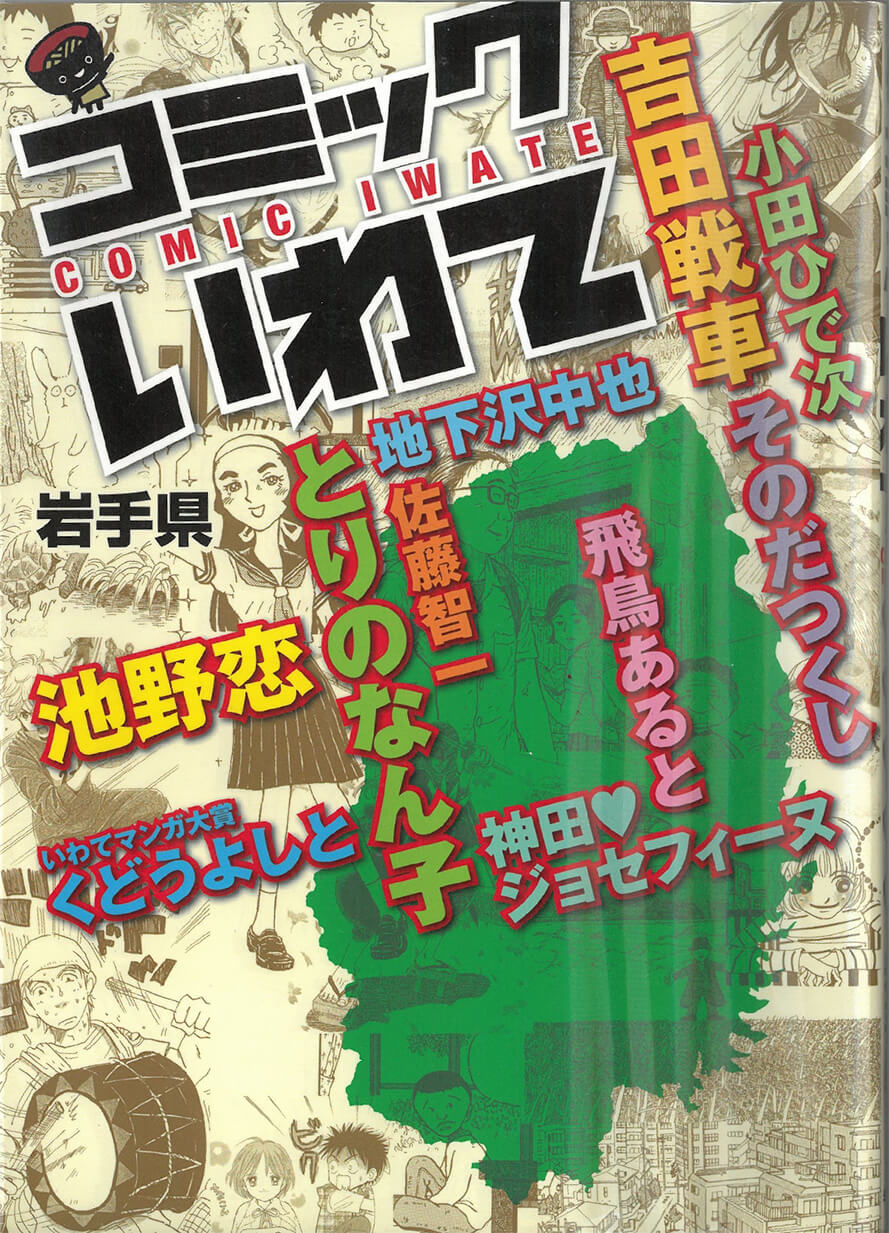

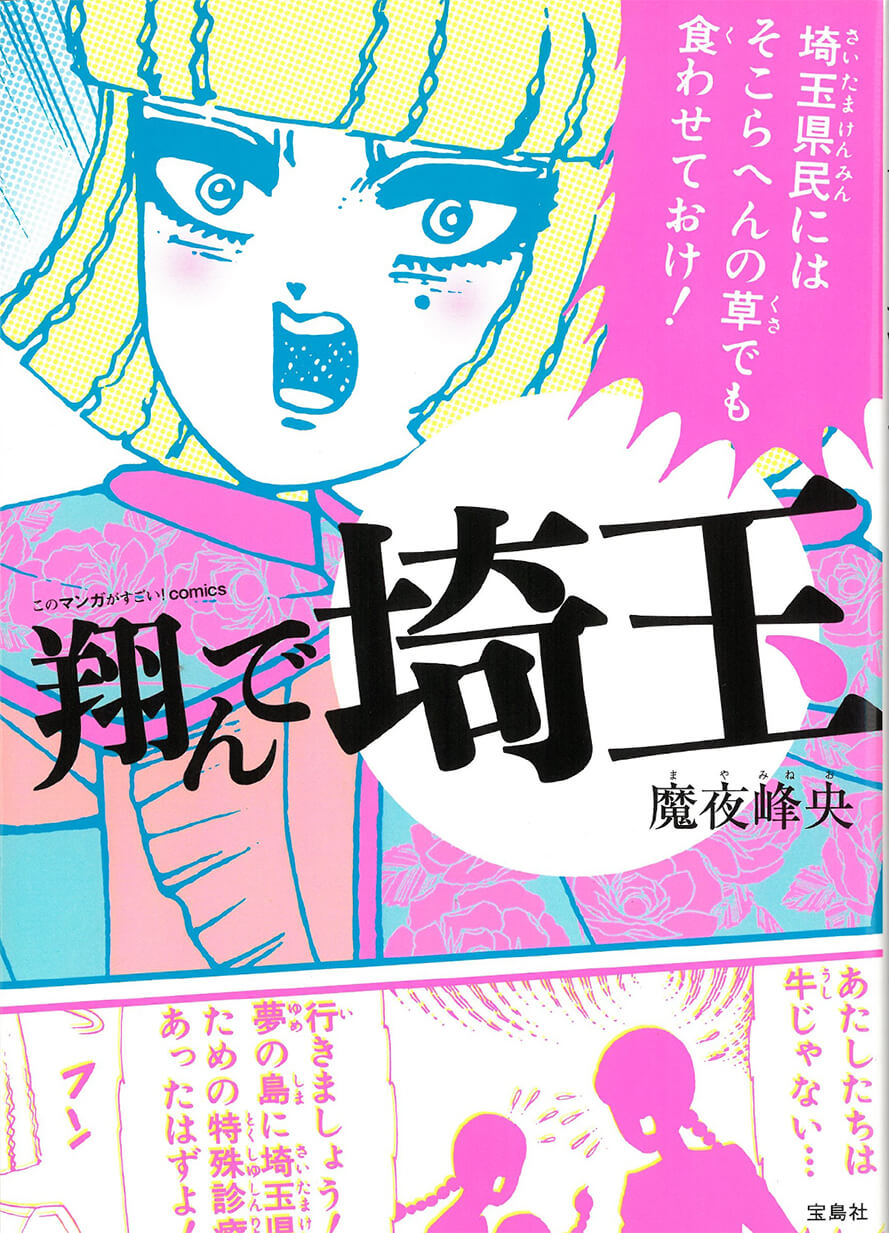

「マンガ王国」を掲げる高知や鳥取のように、全国の地方自治体の中にはマンガ家を多く輩出し、独自のマンガ文化、風土を主張する地域もある。1987年から1990年まで沖縄で刊行されていた『コミックおきなわ』はその先駆的な例だが、文化芸術振興という観点から近年こうした地域が、独自に開催した漫画賞の応募作品や関係するクリエイターを集めてマンガアンソロジーを出版するケースも増えている。また、地域性自体が「マンガのネタ」になっている場合もあり、映画化もされた魔夜峰央の『翔んで埼玉』のようにネタとしての地方がヒットを生むこともある。

【展示品】

コミックおきなわ

コミックおきなわ社 1987

コミックいわて

岩手日報社 2011

「ほっかいどう大マンガ展」 図録

札幌芸術の森美術館 2013

翔んで埼玉

魔夜峰央 宝島社 このマンガがすごい!comics 2015

◆壁面展示・年表

W-01

GATTウルグアイラウンド(※)後の「知的財産」への政策的な注目と「文化芸術基本法」施行による「メディア芸術」振興の法制度化によって、21世紀に入ってからの「マンガ」を利用した地域振興の動きは活発化している。

作家の記念館や専門図書館、マンガ美術館の設立といった施設建設、イベントの開催、マンガ賞の創設などその具体的な政策はさまざまだが、中にはマンガを利用してその地域独自のブランドイメージの確立を試みている事例も見られる。

ここではその代表的な例として「まんが王国」を自称する高知県と鳥取県、手塚治虫をはじめとした若いマンガ家たちの創作現場となった「トキワ荘」跡地を文化資源として積極的に活用する豊島区の事例を各自治体の公式に発表されている情報とともに紹介する。

※GATT ウルグアイラウンド

1986 ~ 1993 年に行われたGATT(ガット/ 関税および貿易に関する一般協定)の多角的貿易交渉。

WTO の創設、サービス、知的財産権分野におけるルールの導入などが合意された。

W-02

平成24(※)年7月26日

高知県は、恵まれた自然環境が調和する豊かで変化に富んだ風土と、そこで育まれたおおらかな中にも芯の通った県民性から、 多くの漫画家を輩出しています。

こうしたことから、本県では、まんがを貴重な文化資源として位置づけ、「まんが王国・土佐」として全国に情報発信してきました。平成4年から始まった「まんが甲子園」も、昨年20 回の節目の大会を迎え、第40 回日 本漫画家協会賞を自治体として初めて受賞するなど、名実ともに「まんが王国・土佐」を象徴する大会となっています。

このように、他県に先駆けて、まんが文化を情報発信してきた本県の取り組みが、全国へと広がり、近年各地でまんがを活かした地域おこしの取り組みなどが盛んに行われています。また、海外においても、まんがは日本を代表する文化と捉えられるなど、まんが文化の推進は、文化はもとより、観光や産業においても重要なものとなっています。(以下略)

『まんが王国・土佐ポータルサイト』より抜粋

https://mangaoukoku-tosa.jp/page.html?page_id=226895244956

※2012年

「※」部分は当館による補足。

「まんが王国・土佐」としての蓄積された資料や情報の発信拠点として2020年4月に誕生。

高知のマンガ文化の歴史紹介、出身マンガ家のこだわりのアイテム、所縁のあるマンガ家による寄せ書きやサインなどを展示。マンガ雑誌の閲覧、まんが甲子園の資料・作品展示からタブレットや専門画材を用いた作画体験まで、マンガにまつわるさまざまなサービスが充実。

〒780‐0850 高知市丸ノ内1‐1‐10(高知県立公文書館内)

TEL:088‐855‐5390

開館:月・水・金12:00‐18:00、土・日・祝10:00‐17:00

休館:火・木、年末年始 ※臨時休館あり

正式名称は全国高等学校漫画選手権大会。1992年に始まった、全国の高校生チームを対象とした「1枚まんが」の競技大会。現在では30回以上開催されている。

毎年8月の本選では、予選を勝ち上がった高校生たちが、限られた時間内で出題テーマに沿った作品を描き、競い合う。

出版社によるスカウト制度など、人材発掘にも力を入れ、デビューへの登竜門ともなっている。

高知市名誉市民であり、日本のマンガ家として初めて文化功労者となった横山隆一を記念して2002年4月に開館。

横山隆一から寄贈された貴重な資料や作品を生かし、彼の人柄・人生・業績を顕彰するとともに、高知のまんが文化の振興、国内外のまんが関連情報の受発信を行う。ライブラリーコーナーでは16,000冊のマンガ本等が無料で読める。

〒781‐9529 高知市九反田2‐1(高知市文化プラザかるぽーと内)

TEL:088‐883‐5029

開館:火~日・祝9:00‐18:00

休館:月、年末年始 ※臨時休館あり

アンパンマンの作者・やなせたかしのふるさと・香美市に建つ記念館。やなせの代表作をテーマにした本館「アンパンマンミュージアム」を中心に、「詩とメルヘン絵本館」、「別館」、「やなせたかし記念公園」から構成される。「アンパンマンミュージアム」では作者自らがこの記念館のために描き下ろしたキャンバス画や原作絵本の原画等が並ぶ。町の中核的文化施設として、やなせ縁のマンガ家や絵本作家を紹介する企画展も年数回実施されている。

〒781‐4212 香美市香北町美良布1224‐2

TEL:088‐759‐2300

開館:通常 9:30‐17:00、7/20‐8/31 9:00‐17:00

※下記期間は無休

3/25‐4/6、4/29‐5/5、7/20‐8/31、12/24‐1/7

休館:火 ※火が祝日の場合、その翌日 ※臨時休館あり

© やなせたかし

W-03

2014(平成26)年7月26日

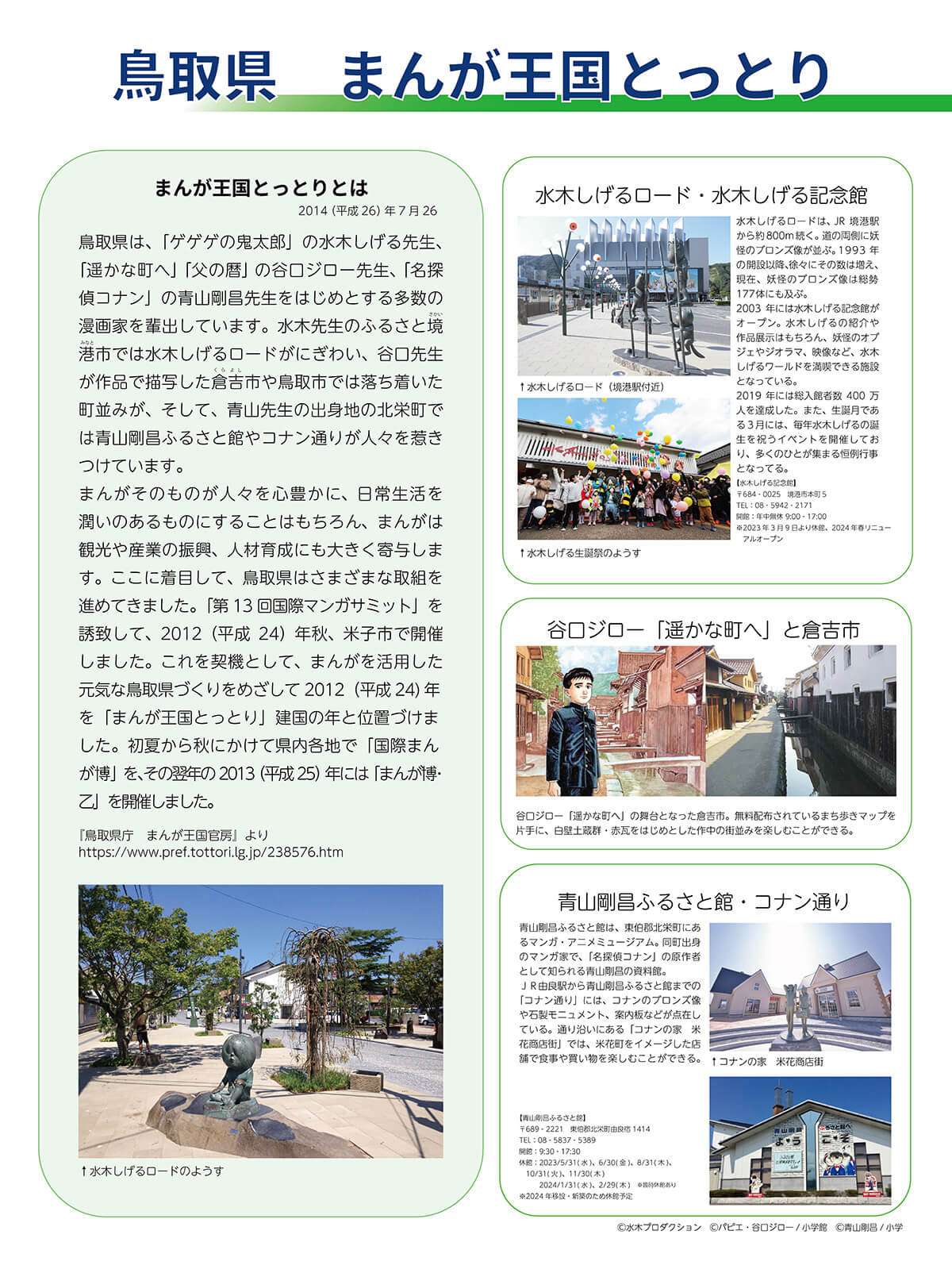

鳥取県は、「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげる先生、「遥かな町へ」「父の暦」の谷口ジロー先生、「名探偵コナン」の青山剛昌先生をはじめとする多数の漫画家を輩出しています。水木先生のふるさと境港市では水木しげるロードがにぎわい、谷口先生が作品で描写した倉吉市や鳥取市では落ち着いた町並みが、そして、青山先生の出身地の北栄町では青山剛昌ふるさと館やコナン通りが人々を惹きつけています。

まんがそのものが人々を心豊かに、日常生活を潤いのあるものにすることはもちろん、まんがは観光や産業の振興、人材育成にも大きく寄与します。ここに着目して、鳥取県はさまざまな取組を進めてきました。「第13回国際マンガサミット」を誘致して、2012(平成24)年秋、米子市で開催しました。これを契機として、まんがを活用した元気な鳥取県づくりをめざし2012(平成24)年を「まんが王国とっとり」建国の年と位置づけました。初夏から秋にかけて県内各地で「国際まんが博」を、その翌年の201(3 平成25)年には「まんが博・乙」を開催しました。

『鳥取県庁 まんが王国官房』より

https://www.pref.tottori.lg.jp/238576.htm

水木しげるロードは、JR 境港駅から約800m続く。道の両側に妖怪のブロンズ像が並ぶ。1993年の開設以降、徐々にその数は増え、現在、妖怪のブロンズ像は総勢177体にも及ぶ。

2003年には水木しげる記念館がオープン。水木しげるの紹介や作品展示はもちろん、妖怪のオブジェやジオラマ、映像など、水木しげるワールドを満喫できる施設となっている。

2019年には総入館者数400万人を達成した。また、生誕月である3月には、毎年水木しげるの誕生を祝うイベントを開催しており、多くのひとが集まる恒例行事となってる。

【水木しげる記念館】

〒684‐0025 境港市本町5

TEL:08‐5942‐2171

開館:年中無休 9:00‐17:00

※2023年3月9日より休館、2024年春リニューアルオープン

谷口ジロー「遥かな町へ」の舞台となった倉吉市。無料配布されているまち歩きマップを片手に、白壁土蔵群・赤瓦をはじめとした作中の街並みを楽しむことができる。

青山剛昌ふるさと館は、東伯郡北栄町にあるマンガ・アニメミュージアム。 同町出身のマンガ家で、「名探偵コナン」の原作者として知られる青山剛昌の資料館。

JR由良駅から青山剛昌ふるさと館までの「コナン通り」には、コナンのブロンズ像や石製モニュメント、案内板などが点在している。通り沿いにある「コナンの家 米花商店街」では、米花町をイメージした店舗で食事や買い物を楽しむことができる。

【青山剛昌ふるさと館】

〒689‐2221 東伯郡北栄町由良宿1414

TEL:08‐5837‐5389

開館:9:30‐17:30

休館:2023/5/31(水)、6/30(金)、8/31(木)、

10/31(火)、11/30(木)

2024/1/31(水)、2/29(木) ※臨時休館あり

※2024年移設・新築のため休館予定

©水木プロダクション ©パピエ・谷口ジロー/ 小学館 ©青山剛昌/ 小学館

W-04

トキワ荘があったまち、豊島区南長崎地域では地元住民と区の連携によりトキワ荘のマンガ文化を発信・後世に継承する取り組みを行ってきた。

2018(※)年11月22日更新

豊島区と地域との連携により、記念碑「トキワ荘のヒーローたち」(平成 21年設置)を始めとして、「トキワ荘跡地モニュメント」(平成 24 年設置)、「豊島区トキワ荘通りお休み処」(平成 25 年設置)、「トキワ荘ゆかりの地解説板」(平成 25~ 26 年設置)、「マンガの聖地としま!モニュメント」(平成 28 年設置(4 基))等の様々な、モニュメントや施設が整備されてきました。平成 27 年度からは「南長崎マンガランド事業」と位置づけ、「(仮称)マンガの聖地としまミュージアム(トキワ荘復元施設)」の整備事業や「マンガの聖地としま!モニュメント」の設置事業が進められ、トキワ荘のマンガ文化を活用したまちづくりは加速し続けています。また、ハード面の整備だけでなく、イベントの開催や散策マップの作成等、様々な活動が進められてきました。

としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会は、区と連携しながらも、主体的にマンガによるまちづくりの活動に取り組んでおり、マンガ家のたまごを支援する「紫雲荘・活用プロジェクト」やトキワ荘通りに夢の虹を描く「夢の虹イベント」、フリーペーパー「マンガ・南長崎・トキワ荘」の発行等、様々な活動を展開しています。

『(仮称)マンガの聖地としまミュージアム整備基本計画』より

https://www.city.toshima.lg.jp/467/documents/kihonkeikaku_all.pdf

※平成30年

「※」部分は当館による補足

「(仮称)マンガの聖地としまミュージアム」は2020年7月「豊島区立トキワ荘マンガミュージアム」として開館。

「マンガの聖地としま!モニュメント」は現在までで10基が設置となる。

昭和を代表するマンガ家たちが若手時代に集い、切磋琢磨した伝説のアパート・トキワ荘。手塚治虫をはじめ、寺田ヒロオ、藤子・F・不二雄、藤子不二雄Ⓐ、石ノ森章太郎、赤塚不二夫など、後のマンガ界をけん引する数多くの巨匠たちが青春時代を過ごした。1982 年、老朽化のため解体。2020 年にオープンしたトキワ荘マンガミュージアムは、外観や間取りから各マンガ家の部屋に至るまで当時の姿を忠実に再現。その他企画展やイベントなども行い、ゆかりのマンガ家たちの若き日の姿を現代に伝えている。

〒171‐0052 豊島区南長崎3‐9‐22(南長崎花咲公園内)

TEL:03‐6912‐7706

開館:10:00‐18:00(最終入館17:30)

休館:月、年末年始、展示替期間

※月が祝日の場合、その翌平日

昭和元年築の木造2 階建て米店を改装し、2013 年にオープン。休憩・案内施設として無料で利用可能。

1階は休憩・物販・イベントスペースとして、トキワ荘関連本やトキワ荘に住んだマンガ家たちの作品の閲覧ができる。また、トキワ荘関連グッズの販売も行っている。

2階は、寺田ヒロオの部屋をリアルに再現したコーナーをはじめ展示スペースとなっている。

〒171‐0052 豊島区南長崎2‐3‐2

TEL:03‐6674‐2518

開館:10:00‐18:00

休館:月 ※月が祝日の場合、その翌平日

トキワ荘通り昭和レトロ館(豊島区立昭和歴史文化記念館)は、昭和の歴史・文化を次世代に継承するとともに、地域文化の発展及び地域の活性化に寄与することを目的として、味楽百貨店に整備された文化施設。

昭和の暮らしが感じられる展示や、豊島区の昔懐かしい街並みを再現したジオラマ展示、昭和をテーマにしたイベントなど、昭和の歴史・文化を継承していくための取組を行っている。

※味楽百貨店…昭和20年代に建てられた戦後マーケット。ここでいうマーケットとは、戦後復興期に現れた。複数の店舗で構成される低層の商業施設を指す。

〒171‐0052 豊島区南長崎3‐4‐10

TEL:03‐3565‐6991

開館:10:00‐ 18:00

休館:月、年末年始、展示替え期間

※月が祝日の場合、その翌平日 ※臨時休館あり

1945 昭和20

ポツダム宣言受諾

第二次世界大戦終戦

文部省、内部部局として芸術課設置

新漫画派集団、漫画集団と改名

1946 昭和21

日本国憲法施行

文部省、第一回芸術祭開催

1947 昭和22

国会法、教育基本法、学校教育法施行

『漫画少年』(学童社)創刊

手塚治虫『新宝島』刊行

1948 昭和23

朝鮮戦争勃発

国立国会図書館法施行

1949 昭和24

社会教育法施行

1950 昭和25

文化財保護法、図書館法施行、芸術選奨開始

電波法・放送法・電波監理委員会設置法、通称「電波3法」施行

1952 昭和27

博物館法施行

1953 昭和28

韓国、北朝鮮、板門店休戦協定締結

学校図書館法施行

テレビ放送開始

1954 昭和29

『漫画讀本』(文藝春秋)創刊

1955 昭和30

ベトナム戦争開始

1959 昭和34

『週刊少年マガジン』(講談社)、『週刊少年サンデー』(小学館)創刊

1962 昭和37

キューバ危機

第一回日本SF 大会開催

1964 昭和39

日本漫画家協会設立

青林堂『月刊漫画ガロ』創刊

1966 昭和41

文部省の内部部局として文化局を設置

埼玉県大宮市(現・さいたま市北区)の北沢楽天邸を改装した「大宮市立漫画会館(現・さいたま市立漫画会館)」開館

東京都日本橋白木屋にて「現代世界マンガ展」開催

1967 昭和42

虫プロ商事『COM』創刊

1968 昭和43

文化局と文化財保護委員会を統合、文部省外局として文化庁を設置

"昭和43年6月15日、伝統的な文化を継承しつつ新しい文化を創造するための文化行政を一体的に推進する観点から、文部省内部部局の文化局と外局の文化財保護委員会を統合し、文部省の外局として文化庁が創設された。"

『我が国の文教施策』(平成五年度)より

1972 昭和47

第一回日本漫画大会開催

1973 昭和48

第一次オイルショック

第二次田中角栄内閣、「経済社会基本計画」発表

1974 昭和49

株式会社サンリオ、ハローキティの商品展開を開始

1975 昭和50

ベトナム戦争終結

第一回コミックマーケット開催

1976 昭和51

ロッキード事件

1977 昭和52

文化庁・文化行政長期総合計画懇談会開催

"文化の普及振興にかかる基本的事項を定めた法律(文化振興法—仮称—)の制定を検討すること。この法律においては、文化振興政策の基本方針、国及び地方公共団体の任務及び文化行政の組織、公立文化施設の設置及び運営の基準、日本文化振興会(仮称)の設置、一定の文化事業を行うものとして国の特別の優遇等の措置を受ける法人制度の新設、国及び地方公共団体の助成措置等について規定することが望ましいこと。"

『文化行政長期総合計画について(まとめ)』(昭和五二年)より

1978 昭和53

長洲神奈川県知事、「地方の時代」で講演

内記稔夫、東京都早稲田に「現代マンガ図書館(現・明治大学 現代マンガ図書館)」開設

1979 昭和54

第二次オイルショック

大平首相、施政方針演説で「文化の時代」に言及

第一回全国文化行政シンポジウム開催

1980 昭和55

『文化の時代』、『田園都市国家の構想』、『文化の時代の経済運営』、一連の大平総理政策研究会報告書が刊行される

1981 昭和56

第一回マンガ博覧会開催

1983 昭和58

千葉県浦安市に「東京ディズニーランド」開園

1984 昭和59

東京都文京区に「弥生美術館」開館

大阪府吹田市に「大阪府立国際児童文学館」開館

1985 昭和60

長谷川町子の個人美術館「長谷川町子美術館」が東京都世田谷区に開館

1987 昭和62

ブラックマンデー、国際株式市場における株価大暴落

1988 昭和63

神奈川県川崎市に「川崎市市民ミュージアム」開館

1989 昭和64

ベルリンの壁崩壊

昭和天皇崩御

平成元年

文化政策推進会議発足

手塚治虫死去

1990 平成2

企業メセナ協議会設立

東京国立近代美術館にて「手塚治虫展」開催

東京都多摩市に「サンリオピューロランド」開園

長野県千曲市に「千曲市ふる里漫画館(近藤日出造記念館)」開館

1992 平成4

熊本県湯前町に「湯前まんが美術館」開館

高知県、全国高等学校漫画選手権大会開始

1993 平成5

山梨県河口湖町に「すずき大和漫画館」開館

マンガジャパン設立

1994 平成6

GATTウルグアイラウンド終了

手塚治虫を記念した「宝塚市立手塚治虫記念館」が兵庫県宝塚市に開館

岡山県高梁市に「吉備川上ふれあい漫画美術館」開館

1995 平成7

「地方分権推進法」制定(5年間限定の時限立法)、首相直属の諮問機関として「地方分権推進委員会」を設置

秋田県横手市に「増田まんが美術館」開館

高知県香北町(現・香美市)に「香美市立やなせたかし記念館」(愛称名・アンパンマンミュージアム)開館

1996 平成8

文化庁、文化政策推進会議「マルチメディア映像・音響芸術懇談会」開催

岐阜県岐阜市に「リサイクルまんが館」開館

東京と福島県いわき市にて第一回東アジアMANGAサミット開催

1997 平成9

アジア通貨危機

「マルチメディア映像・音響芸術懇談会」報告書「21世紀に向けた新しいメディア芸術の振興について」提出

広島県広島市に「広島市まんが図書館」開館

1998 平成10

「都市計画法」改正、「中心市街地の活性化に関する法律」制定

第一回メディア芸術祭開催

宮城県塩竈市に「長井勝一漫画美術館」開館

日本アニメーション学会設立

日本アートマネージメント学会設立

1999 平成11

大阪府大阪市に「現代マンガ資料館」開館

神奈川県川崎市に「岡本太郎美術館」開館

静岡県清水市(現・静岡市清水区)に「ちびまる子ちゃんランド」開設

東京都江東区に「田河水泡・のらくろ館」開館

2000 平成12

フランスにて第一回「Japan Expo」開催

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)の施行に伴い「地方自治法」改正、地方自治体の首長を国が任命する機関委任事務が廃止、名目上、国と地方自治体が対等な関係とされる。

「大規模小売店舗立地法」制定

鳥取県境港市に『ゲゲゲの鬼太郎』(水木しげる)に由来した「妖怪神社」 創建

京都府京都市に「KYOTO手塚治虫ワールド」開設

岡山県倉敷市に「倉敷いがらしゆみこ美術館」開館

宮城県登米市に「石ノ森章太郎ふるさと記念館」開館

茨城県龍ヶ崎市商工会、市立まんが図書館、市街地活力センター「まいん」開設

神奈川県横浜市に「日本新聞博物館」開館

2001 平成13

文化芸術振興基本法制定

"第2‐1‐(2)メディア芸術の振興 我が国のメディア芸術は、優れた文化的価値を有しており、世界的にも高く評価され、我が国のソフトパワーとして国内外から注目を集めている。メディア芸術の振興は、我が国の文化芸術振興はもとより、コンテンツ産業や観光の振興等にも大きな効果を発揮するものであることを踏まえ、次の施策を講ずる。"

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/hoshin/kihon_hoshin_2ji/index.html

文化芸術の振興に関する基本的な方針(平成十四年)より

日本マンガ学会設立

2002 平成14

Foreign Policy、Douglas McGray「Japan’s Gross National Cool」掲載

小泉純一郎内閣、知的財産戦略会議を設置。知的財産戦略大綱発表

高知県高知市に「横山隆一記念まんが館」開館

2003 平成15(※ここ以降年表がわかりづらくなっていたのであとで確認8/15三井)

鳥取県境港市に「水木しげる記念館」開館

東京都青梅市に「青梅赤塚不二夫会館」開館

2004 平成16

「中心市街地の活性化に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」公布

国土交通省、「中心市街地再生のためのまちづくりのあり方に関する研究アドバイザリー会議」設置

ヴェネツィア・ビエンナーレ第9回国際建築展日本館において「おたく:人格=空間=都市」出展

『コンプティーク』にて『らき☆すた』連載開始

2005 平成17

国土交通省「映像等コンテンツの制作・活用による地域振興のあり方に関する調査」実施

東京都杉並区に「杉並アニメーションミュージアム」開館

柿崎俊道『聖地巡礼 アニメ・マンガ12ヶ所めぐり』(キルタイムコミュニケーション)発売

2006 平成18

「中心市街地の活性化に関する法律」改正

京都府京都市に「京都国際マンガミュージアム」開館

東京都千代田区(秋葉原)に「東京アニメセンター」開設

神奈川県横浜市に「横浜アンパンマンこどもミュージアム」開園

福島県南会津郡に「昭和漫画館青虫」開館

2007 平成19

東京都港区に「国立新美術館」開館

鳥取県北栄町に「青山剛昌ふるさと館」開館

2008 平成20

東京・上野の森美術館にて「井上雄彦 最後のマンガ展」開催

芸術選奨に「メディア芸術」部門が追加

東京駅八重洲地下街に「東京キャラクターストリート」開設

2009 平成21

文化庁「国立メディア芸術総合センター」設立計画公表

コンテンツ文化史学会設立

石川県輪島市に「永井豪記念館」開館

東京都千代田区に「明治大学 米沢嘉博記念図書館」開館

北海道紋別郡に「湧別町漫画美術館」開館

2010 平成22

経済産業省「クールジャパン室」設置、第一回「クール・ジャパン官民有識者会議」開催

東京都立川市に「立川まんがぱーく」開設

2011 平成23

東日本大震災

地域コンテンツ研究会設立

宮城県仙台市宮城野区に「仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール」開館

神奈川県川崎市に「藤子・F・不二雄ミュージアム」開館

コンテンツツーリズム学会設立

新潟県新潟市、第一回にいがたアニメ・マンガフェスティバル開催

2012 平成24

福岡県北九州市に「北九州市漫画ミュージアム」開館

北海道釧路市、浜中町文化センター内に「モンキー・パンチコレクション」設置

東京都杉並区に「ギャラリー・ゴーシュ」開設

京都府京都市第一回京都国際マンガ・アニメフェア開催

高知県、「まんが王国・土佐推進協議会」設置

鳥取県、「第13回国際マンガサミット」開催、「まんが王国とっとり」建国

2013 平成25

官民ファンド「クールジャパン機構(海外需要開拓支援機構)」設立

新潟県新潟市に「新潟市マンガの家」、「新潟市マンガ・アニメ情報館」開館

兵庫県神戸市のハーバーランドに「神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール」開設

東京都豊島区に「豊島区トキワ荘通りお休み処」開設

埼玉県さいたま市「第一回アニメ・マンガまつりin埼玉(通称・アニ玉祭)」開催

2014 平成26

福岡県福岡市博多区に「福岡アンパンマンこどもミュージアムモール」 開設

2015 平成27

内閣府「クールジャパン官民連携プラットフォーム」設立

『聖地会議』刊行開始

2016 平成28

アニメツーリズム協会設立

2017 平成29

文化芸術振興基本法改正、文化芸術基本法に改称

熊本県合志市「合志マンガミュージアム」開設

2019 平成31

埼玉県飯能市「ムーミンバレーパーク」開設

2020 令和2

東京都豊島区「トキワ荘マンガミュージアム開設

埼玉県所沢市「角川武蔵野ミュージアム」開設

2022 令和4

文化庁芸術祭、文化庁映画祭、文化庁メディア芸術祭終了

日本芸術院に「マンガ」部門新設

愛知県長久手市「愛・地球博記念公園(モリコロパーク)」内に「ジブリパーク」開園

◆中央・覗き込みケース展示

一枚絵からある程度まとまったページ数のコマ割りマンガまで、じつはかなり広い表現を指す概念である「マンガ」作品の公募は、それ自体に美術教育、人材育成的な要素があり、年齢性別を問わない幅広い地域住民の直接参加の機会を提供できるという点でも地方における文化芸術振興の理念に叶う事業である。付随して受賞作の展示や高知県の「まんが甲子園」のようなライブイベント実施などイベントとしての事業展開も可能であり、公募作品集の出版のようなかたちで事業実績を分かりやすく示すこともできる。地域独自の「マンガ賞」は、出版社の「新人賞」と異なり、その地方のひとと文化をアピールする、より公共的な意義を持ったものだといえる。

※ケース内は、当館に送付された地域マンガ賞の歴代チラシ