《前期》

◆コーナー1. バンド・デシネの古典

古典と呼ばれる作品は多く存在しますが、ここでは特に、

①子供向けの古典

②70年代以降の青年向けの古典

③90年代以降の新しいバンド・デシネの古典

の3つカテゴリーに分け、前後期合わせて6作品を紹介します。

①

20世紀前半、バンド・デシネはまず、子供向けの作品で人気を博します。日本語に翻訳される作品の多くが大人向けということもあって、バンド・デシネというと、大人向けのイメージがあるかもしれませんが、現地では今も子供向けの作品が多く出版されています。

②

大人向けのバンド・デシネが目立ち始めるのは1960年代のこと。特にSFとの相性がよく、70年代になると、フィリップ・ドリュイエ、メビウス、エンキ・ビラル、フランソワ・スクイテンなど、独特のビジュアル表現で一時代を築く作家たちが次々と登場します。

③

雑誌の大半がなくなった1990年代、若い作家たちが自ら出版社を興し、それまでとは違う傾向の作品が登場します。その中心になったのがラソシアシオンという出版社で、そこから自伝的なバンド・デシネの傑作が複数誕生しました。

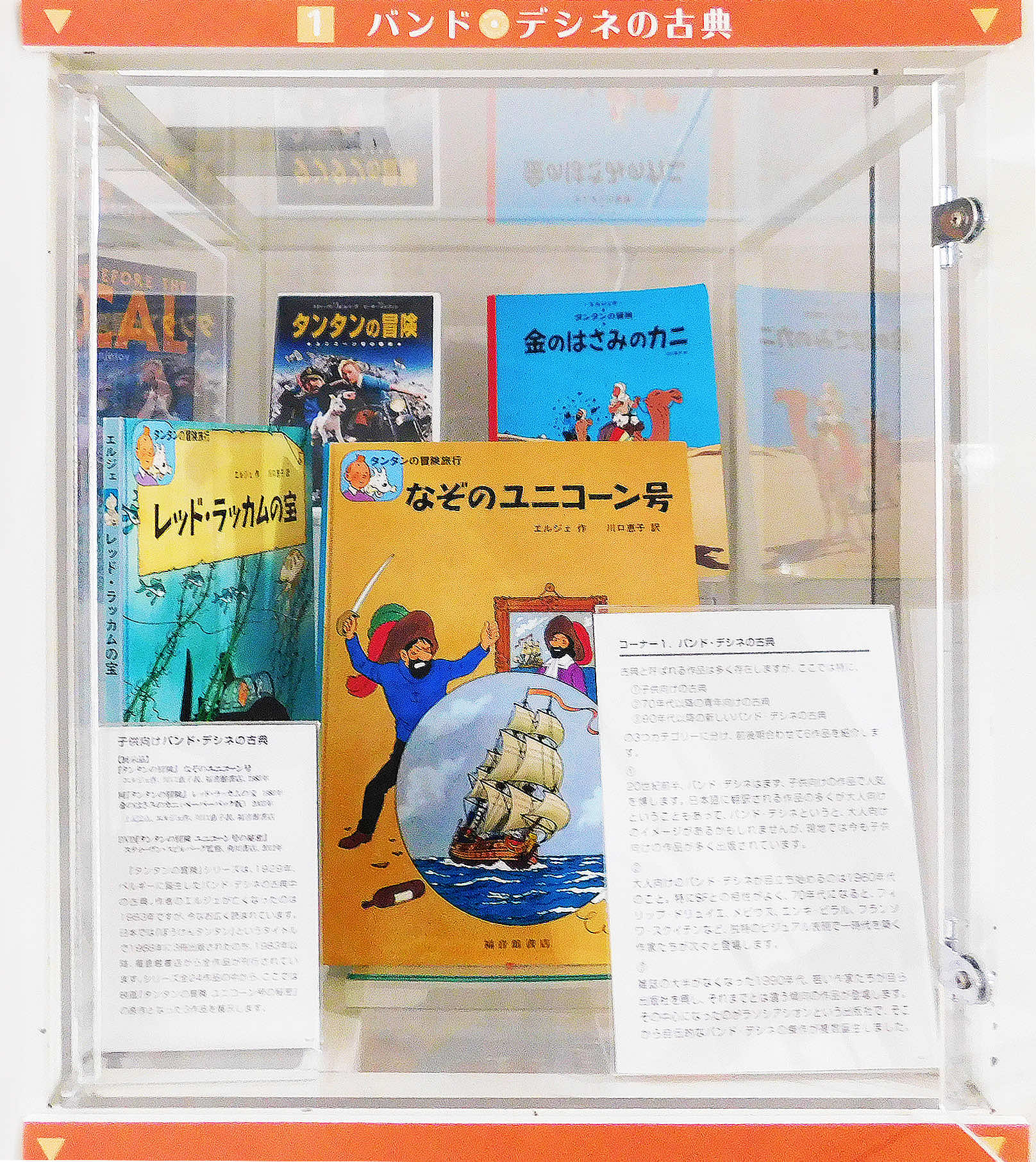

No.01

子供向けバンド・デシネの古典

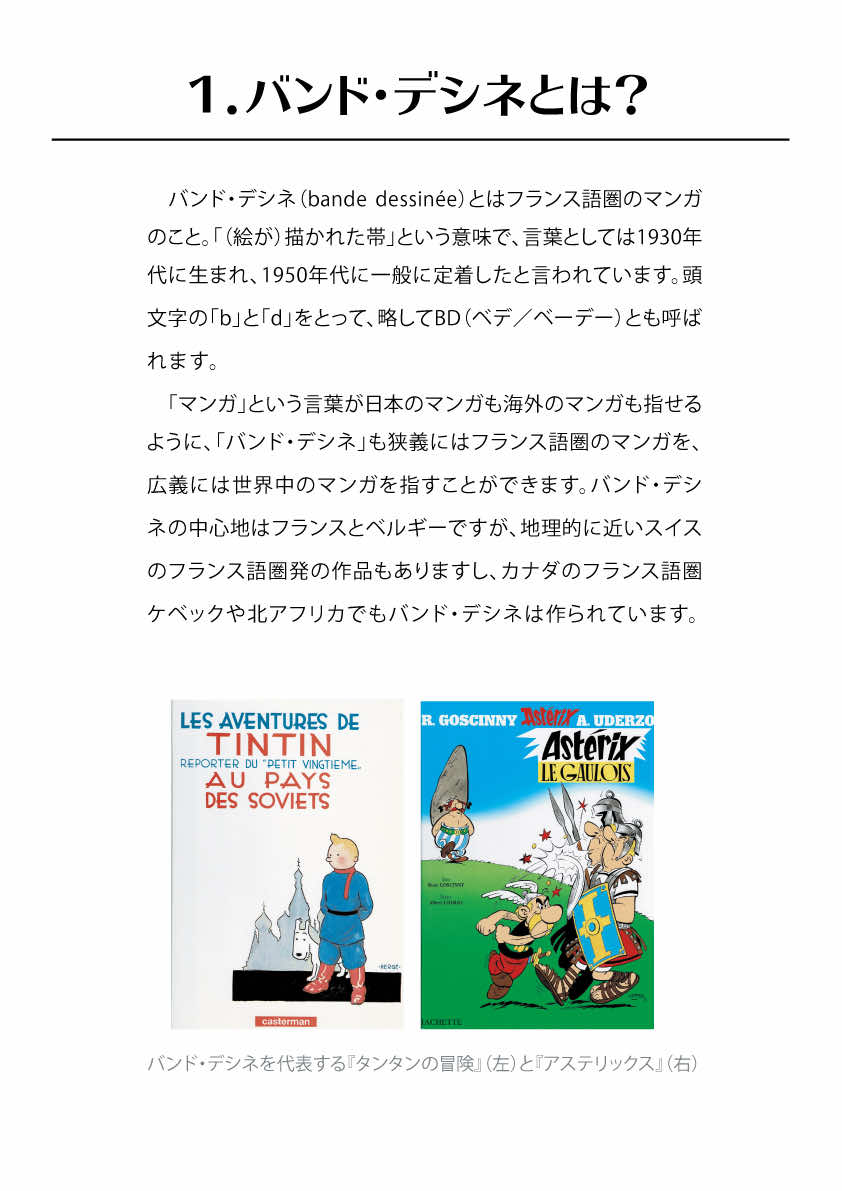

『タンタンの冒険』シリーズは、1929年、ベルギーに誕生したバンド・デシネの古典中の古典。作者のエルジェが亡くなったのは1983年ですが、今なお広く読まれています。日本では『ぼうけんタンタン』というタイトルで1968年に3冊出版されたのち、1983年以降、福音館書店から全作品が刊行されています。シリーズ全24作品の中から、ここでは映画『タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密』の原作となった3作品を展示します。

【展示品】

『タンタンの冒険』 なぞのユニコーン号

エルジェ作、川口恵子訳、福音館書店、1983年

『タンタンの冒険』 レッド・ラッカムの宝 1983年

『タンタンの冒険』 金のはさみのカニ(ペーパーバック版)2003年

上記2点、

エルジェ作、川口恵子訳、福音館書店

DVD『タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密』

スティーヴン・スピルバーグ監督、角川書店、2012年

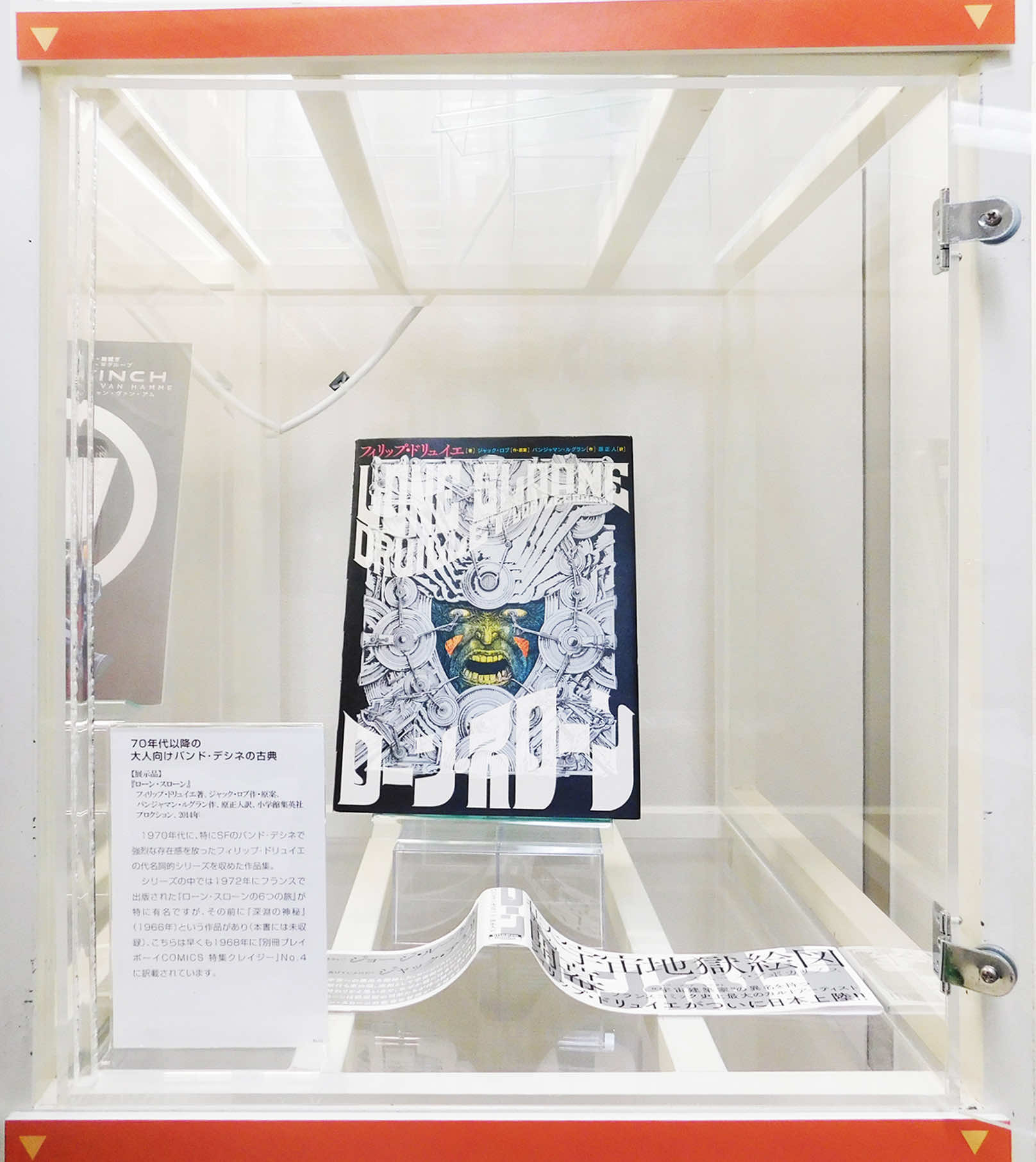

No.02

70年代以降の大人向けバンド・デシネの古典

1970年代に、特にSFのバンド・デシネで強烈な存在感を放ったフィリップ・ドリュイエの代名詞的シリーズを収めた作品集。

シリーズの中では1972年にフランスで出版された『ローン・スローンの6つの旅』が特に有名ですが、その前に『深淵の神秘』(1966年)という作品があり(本書には未収録)、こちらは早くも1968年に『別冊プレイボーイCOMICS 特集クレイジー』No.4に訳載されています。

【展示品】

『ローン・スローン』

フィリップ・ドリュイエ著

ジャック・ロブ作・原案

パンジャマン・ルグラン作

原正人訳

小学館集英社プロクション

2014年

No.03

90年代以降の自伝的バンド・デシネの古典

てんかんの発作に悩まされる兄とその兄の治療のために奔走する家族の姿を描いた作者の自伝的作品。

【展示品】

『大発作 てんかんをめぐる家族の物語』

ダビッド・ベー著

フレデリック・ボワレ監修

関澄かおる訳/グラフィック・アダプテーション

明石書店

2007年

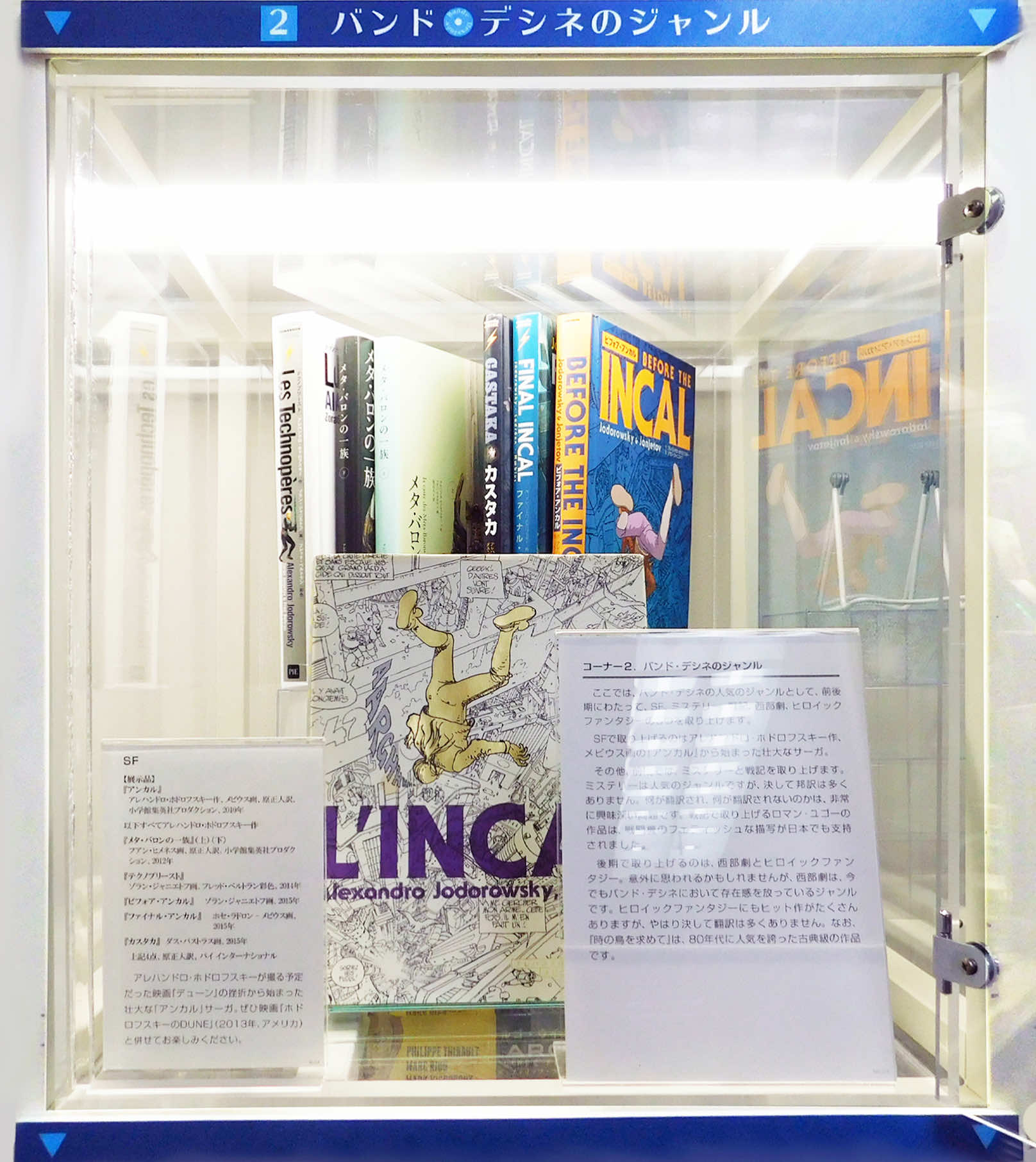

◆コーナー2. バンド・デシネのジャンル

ここでは、バンド・デシネの人気のジャンルとして、前後期にわたって、SF、ミステリー、戦記、西部劇、ヒロイックファンタジーの5つを取り上げます。

SFで取り上げるのはアレハンドロ・ホドロフスキー作、メビウス画の『アンカル』から始まった壮大なサーガ。

その他、前期では、ミステリーと戦記を取り上げます。ミステリーは人気のジャンルですが、決して邦訳は多くありません。何が翻訳され、何が翻訳されないのかは、非常に興味深い問題です。戦記で取り上げるロマン・ユゴーの作品は、戦闘機のフェティッシュな描写が日本でも支持されました。

後期で取り上げるのは、西部劇とヒロイックファンタジー。意外に思われるかもしれませんが、西部劇は、今でもバンド・デシネにおいて存在感を放っているジャンルです。ヒロイックファンタジーにもヒット作がたくさんありますが、やはり決して翻訳は多くありません。なお、『時の鳥を求めて』は、80年代に人気を誇った古典級の作品です。

No.04

SF

アレハンドロ・ホドロフスキーが撮る予定だった映画『デューン』の挫折から始まった壮大な「アンカル」サーガ。ぜひ映画『ホドロフスキーのDUNE』(2013年、アメリカ)と併せてお楽しみください。

【展示品】

『アンカル』

アレハンドロ・ホドロフスキー作、メビウス画、

原正人訳、小学館集英社プロダクション、2010年

以下すべてアレハンドロ・ホドロフスキー作

『メタ・バロンの一族』(上)(下)

フアン・ヒメネス画、原正人訳、

小学館集英社プロダクション、2012年

『テクノプリースト』

ゾラン・ジャニエトフ画、

レッド・ベルトラン彩色、原正人訳、

パイ インターナショナル、2014年

『ビフォア・アンカル』

ゾラン・ジャニエトフ画、原正人訳、

パイ インターナショナル、2015年

『ファイナル・アンカル』

ホセ・ラドロン - メビウス画、原正人訳、

パイ インターナショナル、2015年

『カスタカ』

ダス・パストラス画、原正人訳、

パイ インターナショナル、2015年

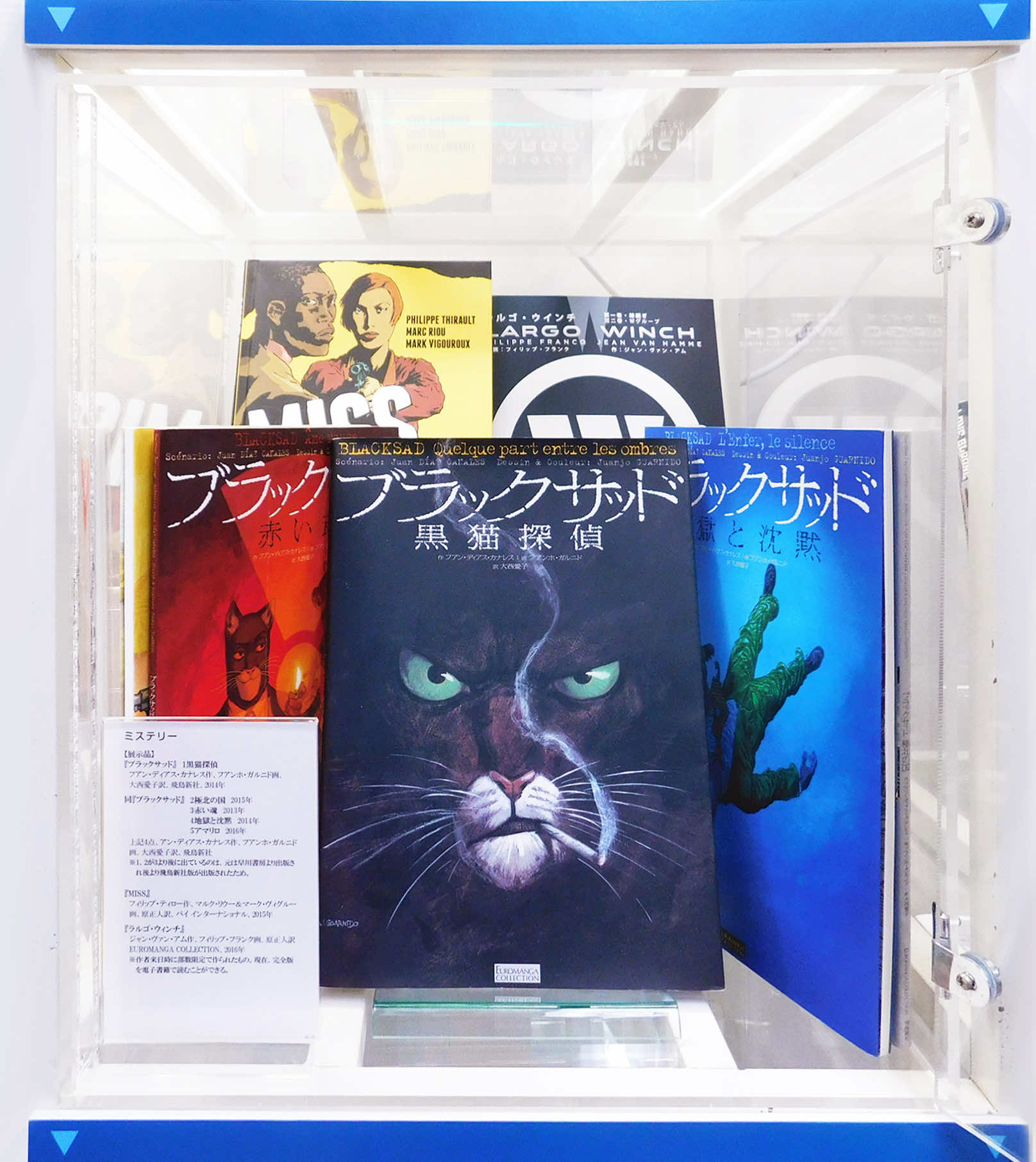

No.05

ミステリー

【展示品】

『ブラックサッド』 1.黒猫探偵

フアン・ディアス・カナレス作、

フアンホ・ガルニド画、大西愛子訳、飛鳥新社、2014年

同『ブラックサッド』 2.極北の国 2015年

3.赤い魂 2013年

4.地獄と沈黙 2014年

5.アマリロ 2016年

上記4点、

アン・ディアス・カナレス作、

フアンホ・ガルニド画、大西愛子訳、飛鳥新社

※1、2が3より後に出ているのは、元は早川書房よ り出版され後より飛鳥新社版が出版されたため。

『MISS』

フィリップ・ティロー作

マルク・リウー&マーク・ヴィグルー画

原正人訳、パイ インターナショナル、2015年

『ラルゴ・ウィンチ』

ジャン・ヴァン・アム作、

フィリップ・フランク画、原正人訳、

EUROMANGA COLLECTION、2016年

※作者来日時に部数限定で作られたもの。現在、完全版を電子書籍で読むことができる。

No.06

戦記

【展示品】

『ル・グラン・デューク』

ヤン原作、ロマン・ユゴー作画、2011年

『雲の彼方 オドゥラ・デ・ニュアージュ』

レジ・オーティエール原作、

ロマン・ユゴー作画、2012年

『エーデルワイスのパイロット』

ヤン原作、ロマン・ユゴー作画、2014年

『エンジェル・ウィングス』

ヤン原作、ロマン・ユゴー作画、2017年

上記4点、

宮脇史生訳、イカロス出版

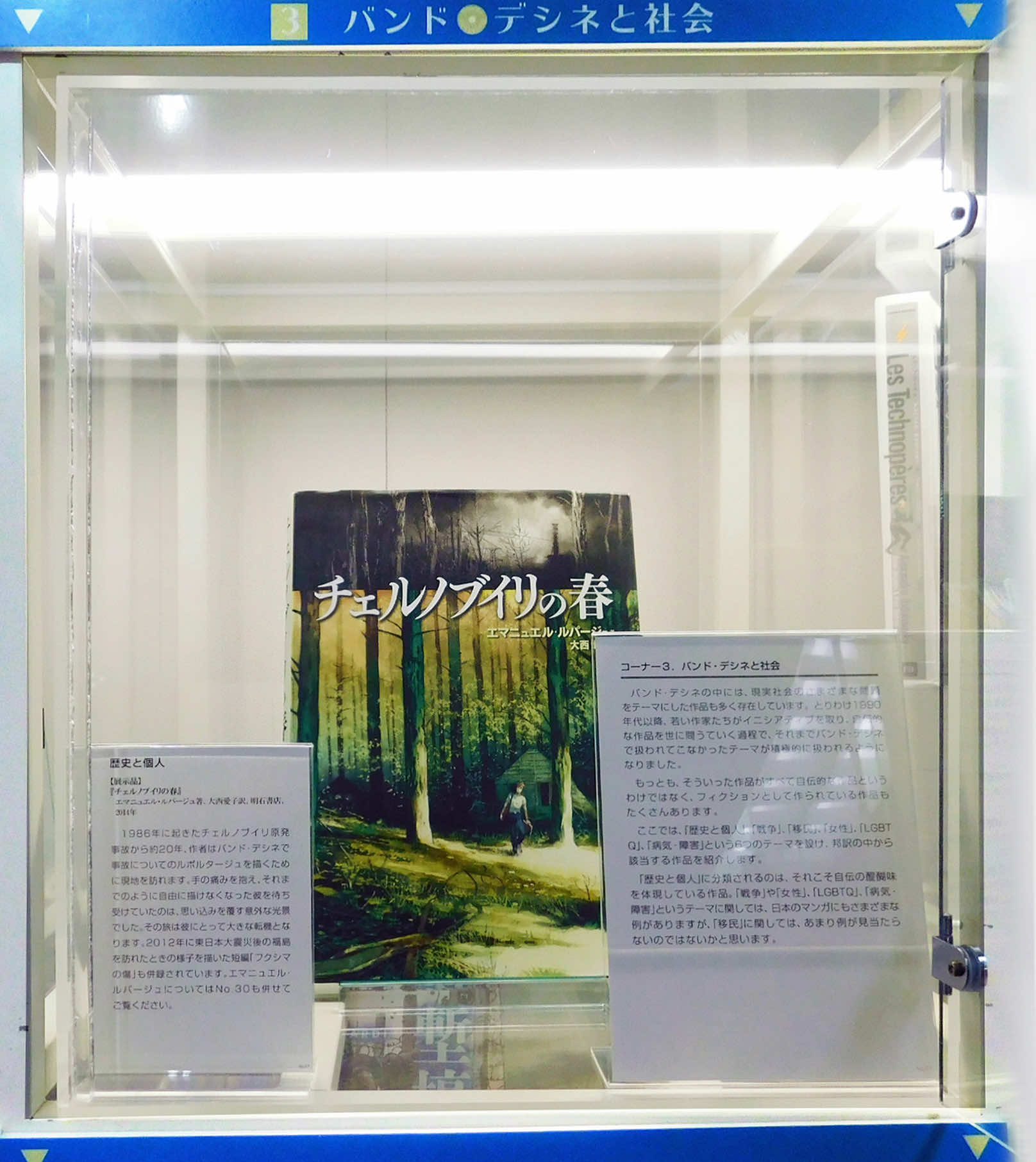

◆コーナー3. バンド・デシネと社会

バンド・デシネの中には、現実社会のさまざまな問題をテーマにした作品も多く存在しています。とりわけ1990年代以降、若い作家たちがイニシアティブを取り、自伝的な作品を世に問うていく過程で、それまでバンド・デシネで扱われてこなかったテーマが積極的に扱われるようになりました。

もっとも、そういった作品がすべて自伝的な作品というわけではなく、フィクションとして作られている作品もたくさんあります。

ここでは、「歴史と個人」、「戦争」、「移民」、「女性」、「LGBTQ」、「病気・障害」という6つのテーマを設け、邦訳の中から該当する作品を紹介します。

「歴史と個人」に分類されるのは、それこそ自伝の醍醐味を体現している作品。「戦争」や「女性」、「LGBTQ」、「病気・障害」というテーマに関しては、日本のマンガにもさまざまな例がありますが、「移民」に関しては、あまり例が見当たらないのではないかと思います。

No.07

歴史と個人

1986年に起きたチェルノブイリ原発事故から約20年、作者はバンド・デシネで事故についてのルポルタージュを描くために現地を訪れます。手の痛みを抱え、それまでのように自由に描けなくなった彼を待ち受けていたのは、思い込みを覆す意外な光景でした。その旅は彼にとって大きな転機となります。2012年に東日本大震災後の福島を訪れたときの様子を描いた短編「フクシマの傷」も併録されています。エマニュエル・ルパージュについてはNo.30も併せてご覧ください。

【展示品】

『チェルノブイリの春』

エマニュエル・ルパージュ著

大西愛子訳

明石書店

2014年

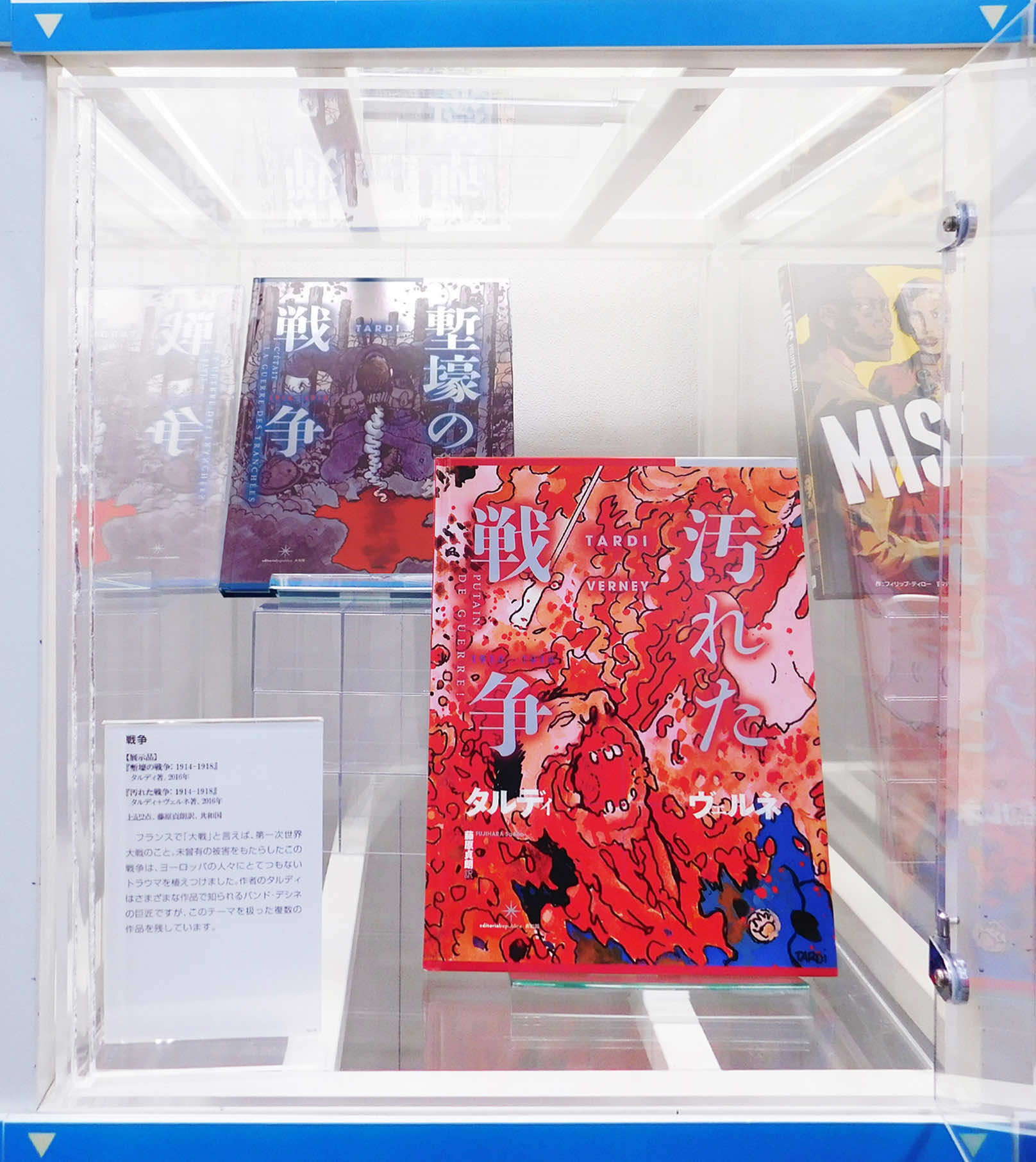

No.08

戦争

フランスで「大戦」と言えば、第一次世界大戦のこと。未曾有の被害をもたらしたこの戦争は、ヨーロッパの人々にとてつもないトラウマを植えつけました。作者のタルディはさまざまな作品で知られるバンド・デシネの巨匠ですが、このテーマを扱った複数の作品を残しています。

【展示品】

『塹壕の戦争: 1914-1918』

タルディ著、2016年

『汚れた戦争: 1914-1918』

タルディ+ヴェルネ著、2016年

上記2点、

藤原貞朗訳、共和国

No.09

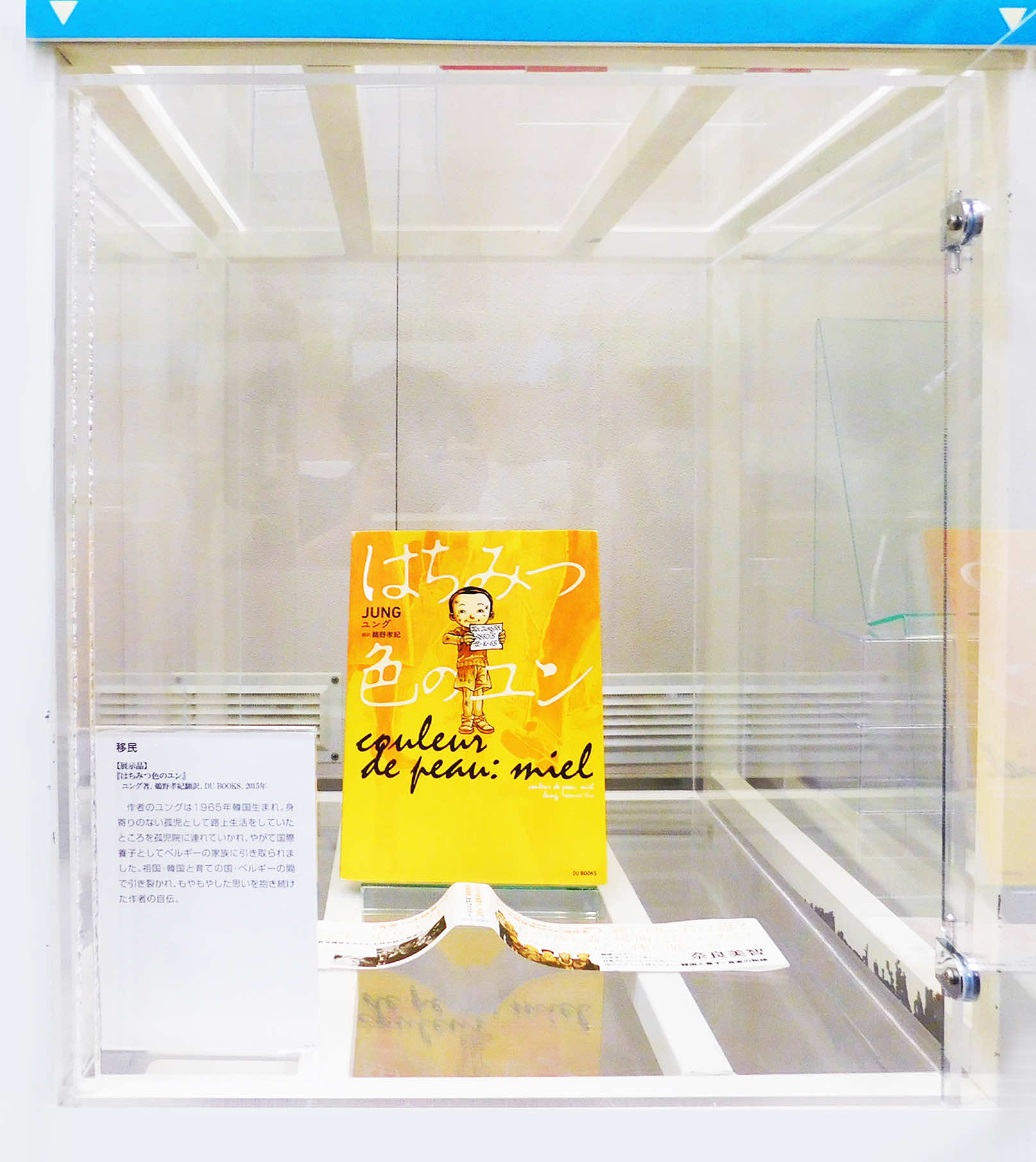

移民

作者のユングは1965年韓国生まれ。身寄りのない孤児として路上生活をしていたところを孤児院に連れていかれ、やがて国際養子としてベルギーの家族に引き取られました。祖国・韓国と育ての国・ベルギーの間で引き裂かれ、もやもやした思いを抱き続けた作者の自伝。

【展示品】

『はちみつ色のユン』

ユング著

鵜野孝紀訳

DU BOOKS

2015年

No.10

女性と社会

タイトルの『キュロテ(Culottées)』はフランス語の形容詞「culotté(向こう見ずな、ずうずうしい)」の女性形複数で、直訳すれば「向こう見ずな女たち」の意。古今東西の向こう見ずな女たちのカッコいい生き様を描いたポップで痛快な伝記集。

ペネロープ・バジューについてはNo.23もご覧ください。

【展示品】

『キュロテ—世界の偉大な15人の女性たち』

ペネロープ・バジュー著

関澄かおる訳

DU BOOKS

2016年

『キュロテ・ドゥ—世界を変えた15人のスゴい女たち』

ペネロープ・バジュー著

関澄かおる訳

DU BOOKS

2020年

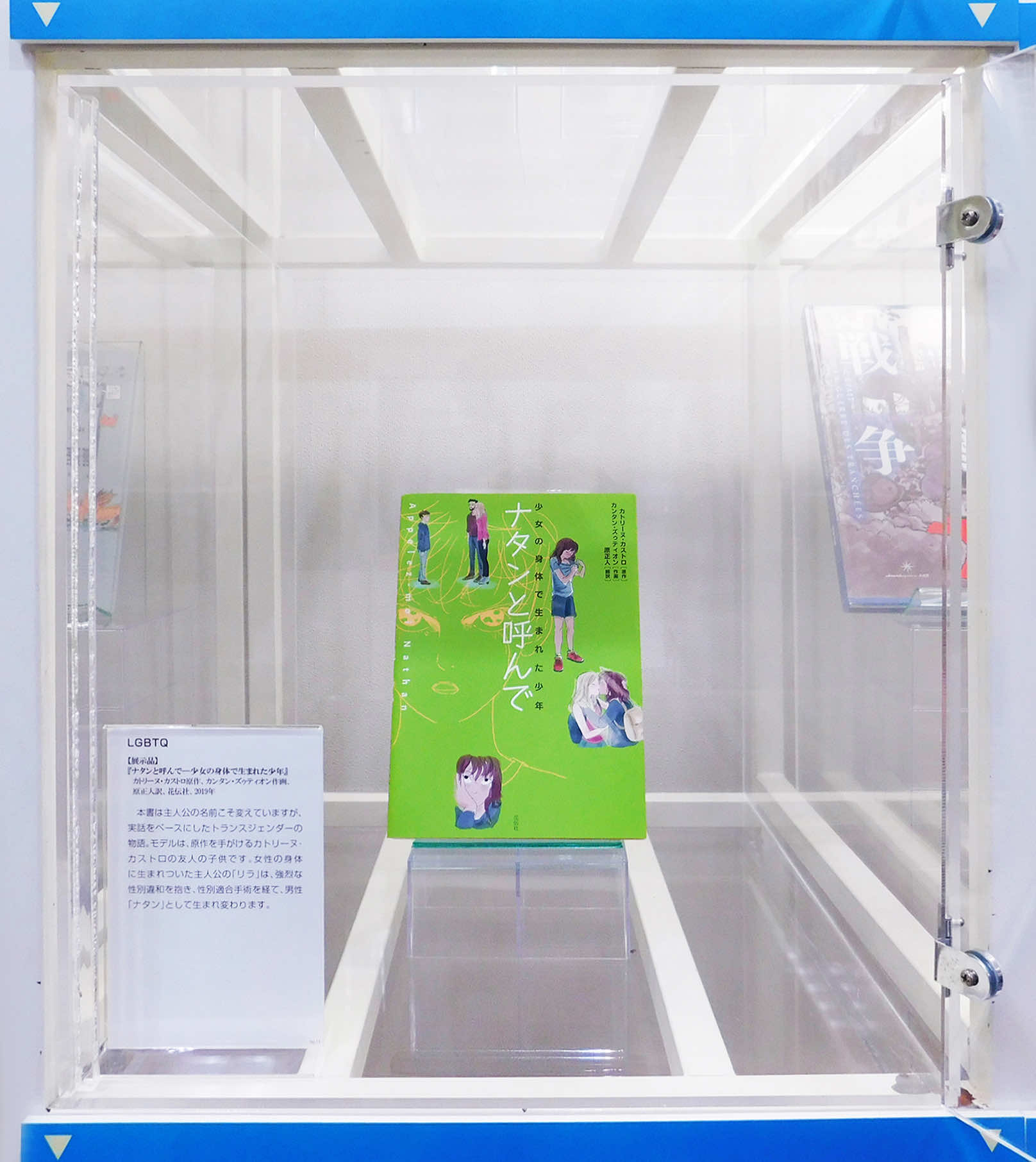

No.11

LGBTQ

本書は主人公の名前こそ変えていますが、実話をベースにしたトランスジェンダーの物語。モデルは、原作を手がけるカトリーヌ・カストロの友人の子供です。女性の身体に生まれついた主人公の「リラ」は、強烈な性別違和を抱き、性別適合手術を経て、男性「ナタン」として生まれ変わります。

【展示品】

『ナタンと呼んで—少女の身体で生まれた少年』

カトリーヌ・カストロ原作

カンタン・ズゥティオン作画

原正人訳

花伝社

2019年

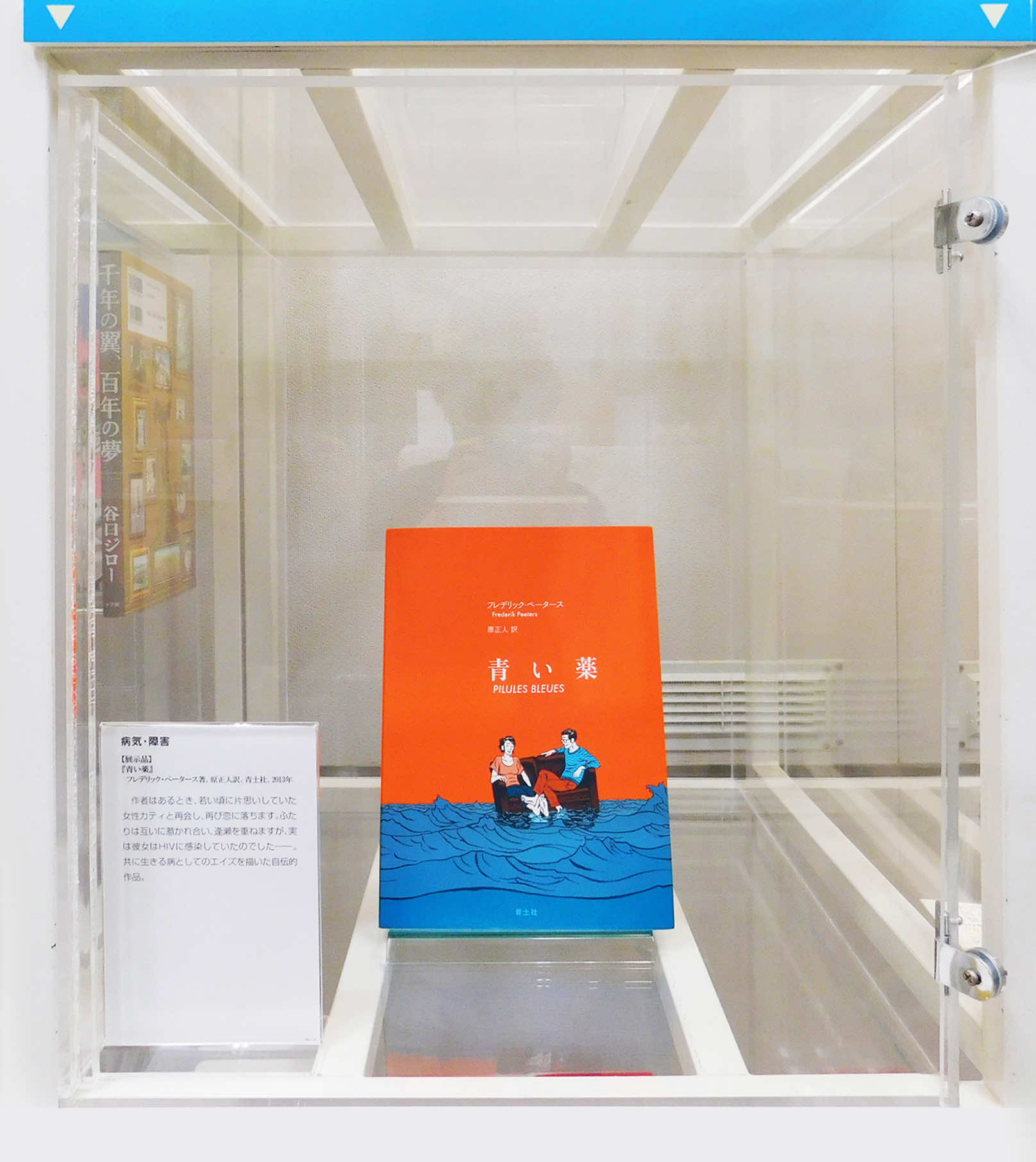

No.12

病気・障害

作者はあるとき、若い頃に片思いしていた女性カティと再会し、再び恋に落ちます。ふたりは互いに惹かれ合い、逢瀬を重ねますが、実は彼女はHIVに感染していたのでした――。共に生きる病としてのエイズを描いた自伝的作品。

【展示品】

『青い薬』

フレデリック・ペータース著

原正人訳

青土社

2013年

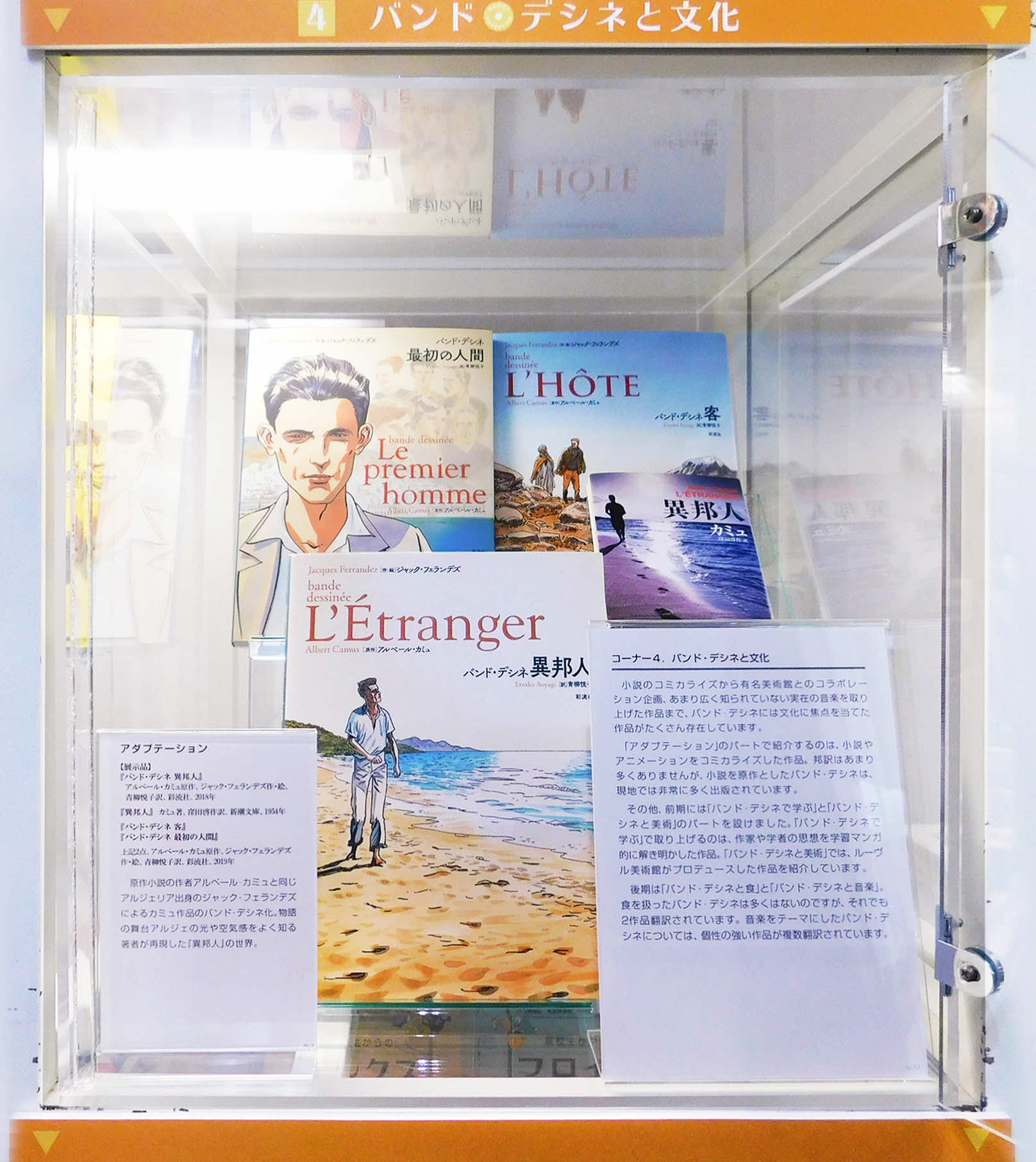

◆コーナー4. バンド・デシネと文化

小説のコミカライズから有名美術館とのコラボレーション企画、あまり広く知られていない実在の音楽を取り上げた作品まで、バンド・デシネには文化に焦点を当てた作品がたくさん存在しています。

「アダプテーション」のパートで紹介するのは、小説やアニメーションをコミカライズした作品。邦訳はあまり多くありませんが、小説を原作としたバンド・デシネは、現地では非常に多く出版されています。

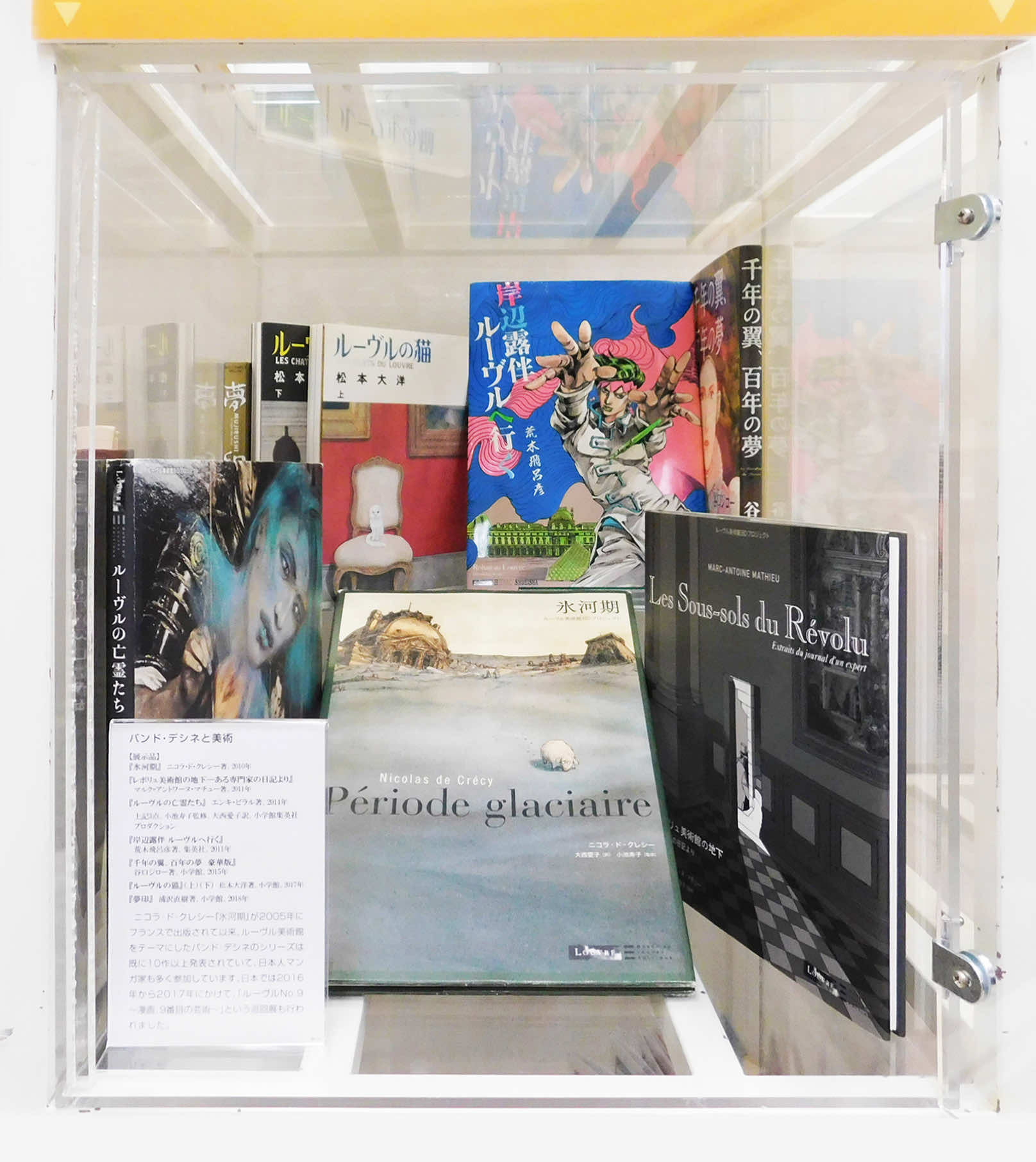

その他、前期には「バンド・デシネで学ぶ」と「バンド・デシネと美術」のパートを設けました。「バンド・デシネで学ぶ」で取り上げるのは、作家や学者の思想を学習マンガ的に解き明かした作品。「バンド・デシネと美術」では、ルーヴル美術館がプロデュースした作品を紹介しています。

後期は「バンド・デシネと食」と「バンド・デシネと音楽」。食を扱ったバンド・デシネは多くはないのですが、それでも2作品翻訳されています。音楽をテーマにしたバンド・デシネについては、個性の強い作品が複数翻訳されています。

No.13

アダプテーション

原作小説の作者アルベール・カミュと同じアルジェリア出身のジャック・フェランデズによるカミュ作品のバンド・デシネ化。物語の舞台アルジェの光や空気感をよく知る著者が再現した『異邦人』の世界。

【展示品】

『バンド・デシネ 異邦人』

アルベール・カミュ原作、

ジャック・フェランデズ作・絵、青柳悦子訳、

彩流社、2018年

『異邦人』

カミュ著、窪田啓作訳、新潮文庫、1954年

『バンド・デシネ 客』

『バンド・デシネ 最初の人間』

上記2点、

アルベール・カミュ原作、

ジャック・フェランデズ作・絵、青柳悦子訳、

彩流社、2019年

No.14

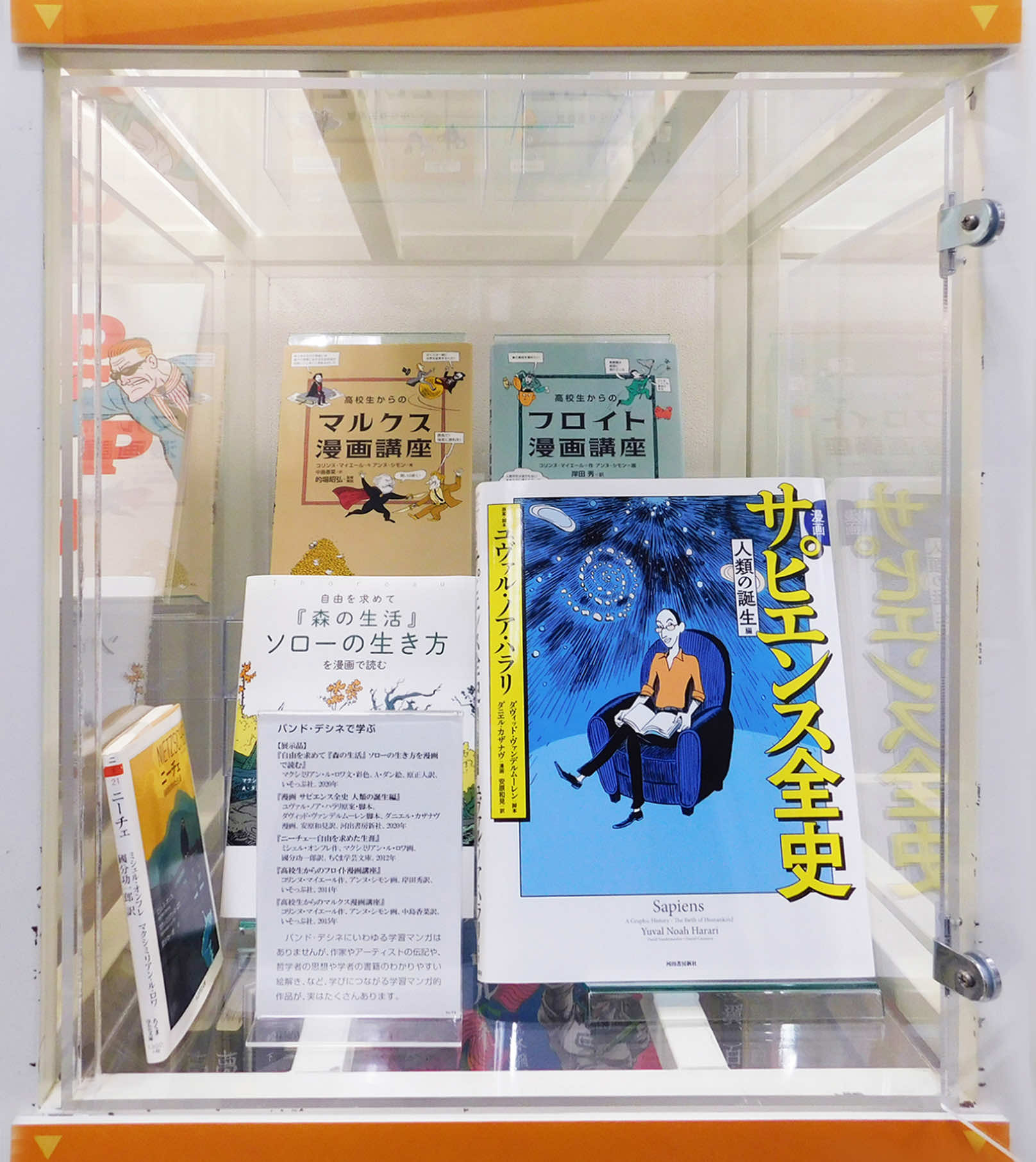

バンド・デシネで学ぶ

バンド・デシネにいわゆる学習マンガはありませんが、作家やアーティストの伝記や、哲学者の思想や学者の書籍のわかりやすい絵解き、など、学びにつながる学習マンガ的作品が、実はたくさんあります。

【展示品】

『自由を求めて 『森の生活』 ソローの生き方を漫画で読む』

マクシミリアン・ル・ロワ文・彩色、A・ダン絵、

原正人訳、いそっぷ社、2020年

『漫画 サピエンス全史 人類の誕生編』

ユヴァル・ノア・ハラリ原案・脚本、

ダヴィッド・ヴァンデルムーレン脚本、

ダニエル・カザナヴ漫画、安原和見訳、

河出書房新社、2020年

『ニーチェ—自由を求めた生涯』

ミシェル・オンフレ作、

マクシミリアン・ル・ロワ画、國分功一郎訳、

ちくま学芸文庫、2012年

『高校生からのフロイト漫画講座』

コリンヌ・マイエール作、アンヌ・シモン画、

岸田秀訳、いそっぷ社、2014年

『高校生からのマルクス漫画講座』

コリンヌ・マイエール作、アンヌ・シモン画、

中島香菜訳、いそっぷ社、2015年

No.15

バンド・デシネと美術

ニコラ・ド・クレシー『氷河期』が2005年にフランスで出版されて以来、ルーヴル美術館をテーマにしたバンド・デシネのシリーズは既に10作以上発表されていて、日本人マンガ家も多く参加しています。日本では2016年から2017年にかけて、「ルーヴルNo.9~漫画、9番目の芸術~」という巡回展も行われました。

【展示品】

『氷河期』

ニコラ・ド・クレシー著、2010年

『レボリュ美術館の地下—ある専門家の日記より』

マルク=アントワーヌ・マチュー著、2011年

『ルーヴルの亡霊たち』

エンキ・ビラル著、2014年

上記3点、

小池寿子監修、大西愛子訳、

小学館集英社プロダクション

『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』

荒木飛呂彦著、集英社、2011年

『千年の翼、百年の夢 豪華版』

谷口ジロー著、小学館、2015年

『ルーヴルの猫』(上)(下)

松本大洋著、小学館、2017年

『夢印』

浦沢直樹著、小学館、2018年

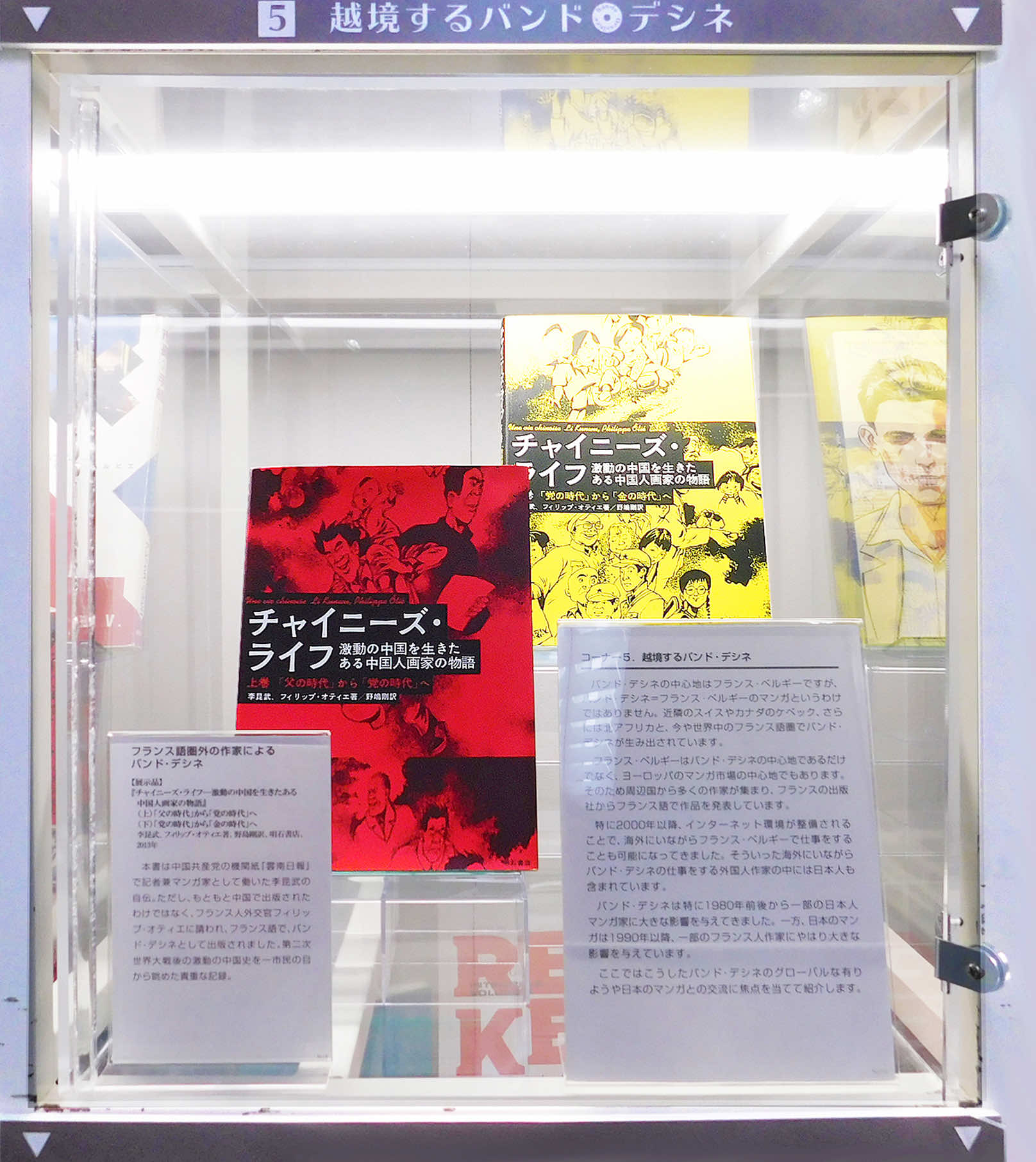

◆コーナー5. 越境するバンド・デシネ

バンド・デシネの中心地はフランス・ベルギーですが、バンド・デシネ=フランス・ベルギーのマンガというわけではありません。近隣のスイスやカナダのケベック、さらには北アフリカと、今や世界中のフランス語圏でバンド・デシネが生み出されています。

フランス・ベルギーはバンド・デシネの中心地であるだけでなく、ヨーロッパのマンガ市場の中心地でもあります。そのため周辺国から多くの作家が集まり、フランスの出版社からフランス語で作品を発表しています。

特に2000年以降、インターネット環境が整備されることで、海外にいながらフランス・ベルギーで仕事をすることも可能になってきました。そういった海外にいながらバンド・デシネの仕事をする外国人作家の中には日本人も含まれています。

バンド・デシネは特に1980年前後から一部の日本人マンガ家に大きな影響を与えてきました。一方、日本のマンガは1990年以降、一部のフランス人作家にやはり大きな影響を与えています。

ここではこうしたバンド・デシネのグローバルなありようや日本のマンガとの交流に焦点を当てて紹介します。

No.16

フランス語圏外の作家によるバンド・デシネ

本書は中国共産党の機関紙『雲南日報』で記者兼マンガ家として働いた李昆武の自伝。ただし、もともと中国で出版されたわけではなく、フランス人外交官フィリップ・オティエに請われ、フランス語で、バンド・デシネとして出版されました。第二次世界大戦後の激動の中国史を一市民の目から眺めた貴重な記録。

【展示品】

『チャイニーズ・ライフ—激動の中国を生きたある中国人画家の物語』

(上)「父の時代」から「党の時代」へ

(下)「党の時代」から「金の時代」へ

李昆武、フィリップ・オティエ著

野島剛訳

明石書店

2013年

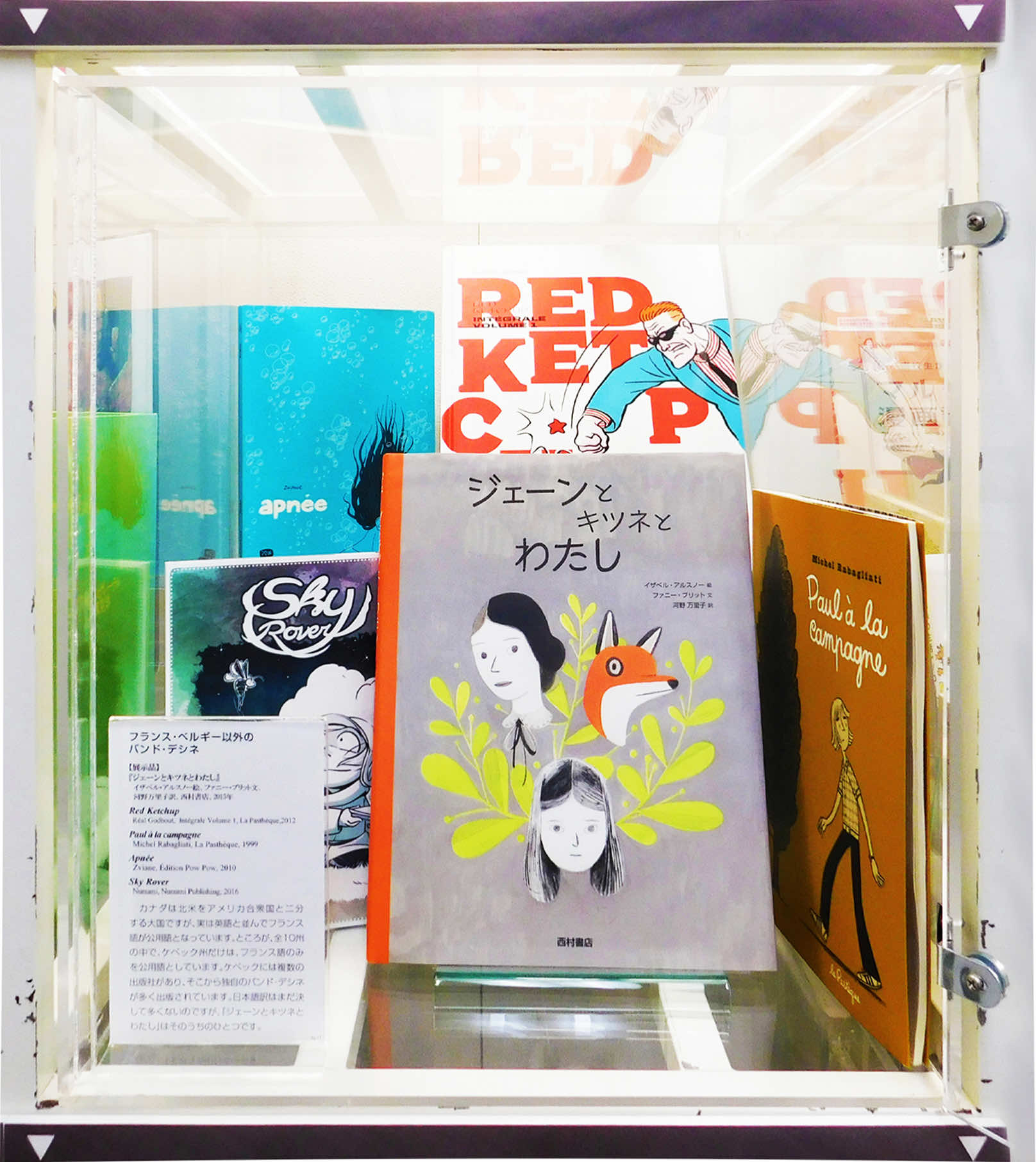

No.17

フランス・ベルギー以外のバンド・デシネ

カナダは北米をアメリカ合衆国と二分する大国ですが、実は英語と並んでフランス語が公用語となっています。ところが、全10州の中で、ケベック州だけは、フランス語のみを公用語としています。ケベックには複数の出版社があり、そこから独自のバンド・デシネが多く出版されています。日本語訳はまだ決して多くないのですが、『ジェーンとキツネとわたし』はそのうちのひとつです。

【展示品】

『ジェーンとキツネとわたし』

イザベル・アルスノー絵、ファニー・ブリット文、

河野万里子訳、西村書店、2015年

Red Ketchup

Réal Godbout, Intégrale Volume 1, La Pasthèque, 2012

Paul à la campagne

Michel Rabagliati, La Pasthèque, 1999

Apnée

Zviane, Édition Pow Pow, 2010

Sky Rover

Nunumi, Nunumi Publishing, 2016

No.18

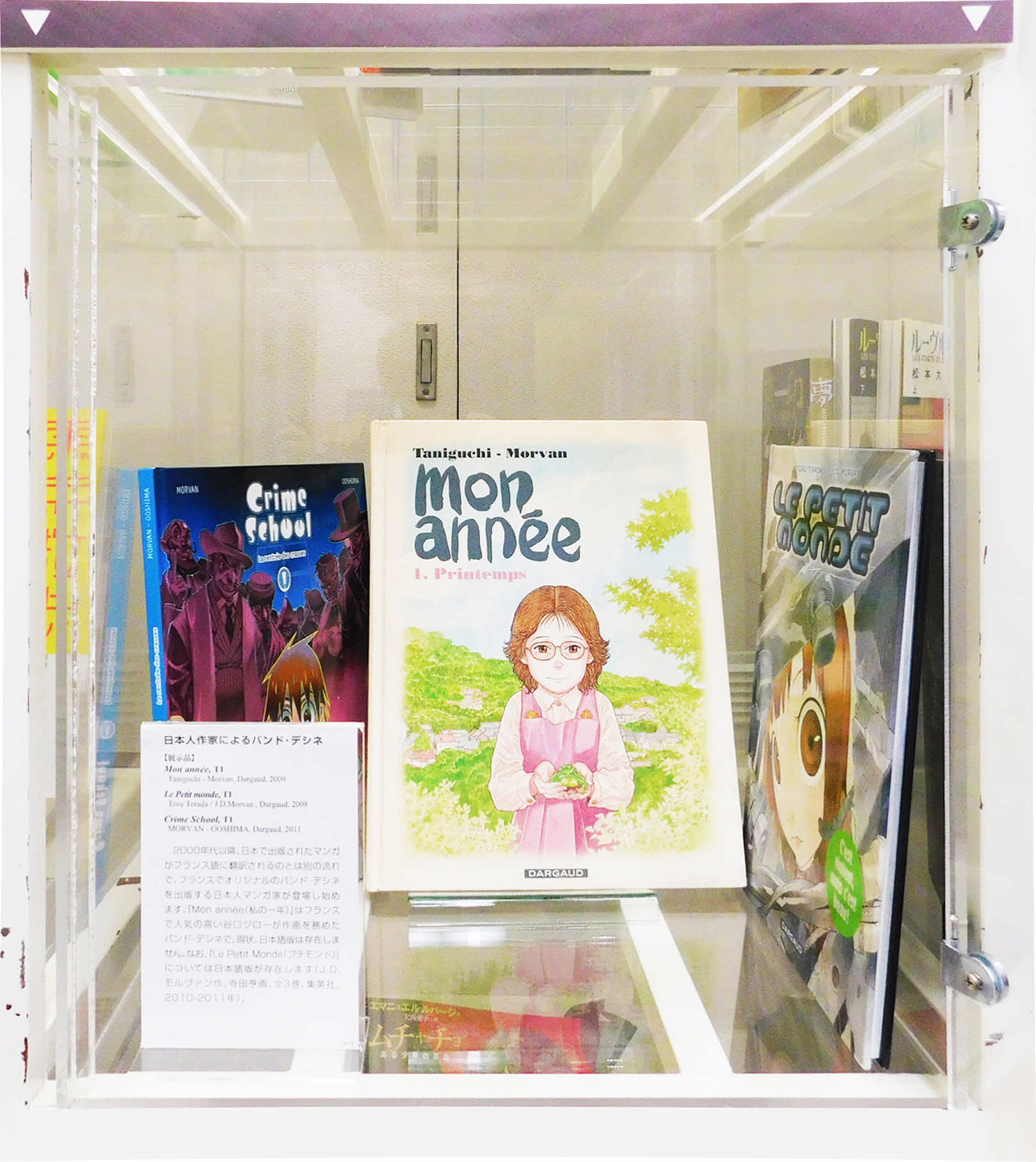

日本人作家によるバンド・デシネ

2000年代以降、日本で出版されたマンガがフランス語に翻訳されるのとは別の流れで、フランスでオリジナルのバンド・デシネを出版する日本人マンガ家が登場し始めます。『Mon année(私の一年)』はフランスで人気の高い谷口ジローが作画を務めたバンド・デシネで、現状、日本語版は存在しません。なお、『Le Petit Monde(プチモンド)』については日本語版が存在します( J . D .モルヴァン作、寺田亨画、全3巻、集英社、2010-2011年)。

【展示品】

Mon année, T1

Taniguchi - Morvan, Dargaud, 2009

Le Petit monde, T1

Toru Terada / J.D.Morvan , Dargaud, 2008

Crime School, T1

MORVAN - OOSHIMA, Dargaud, 2011

No.19

フランス人作家によるマンガ

1990年代に日本の週刊マンガ誌『モーニング』では、多くの海外作家がオリジナル作品を掲載・連載しました。その中にはバンド・デシネ作家も多く含まれています。ここに並べた作品は、そのうち単行本化されたもの。『モーニング』に掲載・連載されたものの、単行本化されなかった作品も多く存在しています。

【展示品】

『太陽高速』 バル著

『旅』 ボードァン著

上記2点、

Takako Hasegawa訳、講談社、1995年

『新世紀ドミノ』 ベブ・デオム著、1996年

『魔法使いイリス』 ジョリー・グツ著、1996年

『市長への手紙』 アレックス・バルビエ著、1998年

上記3点、

Takako Hasegawa訳、講談社

No.20

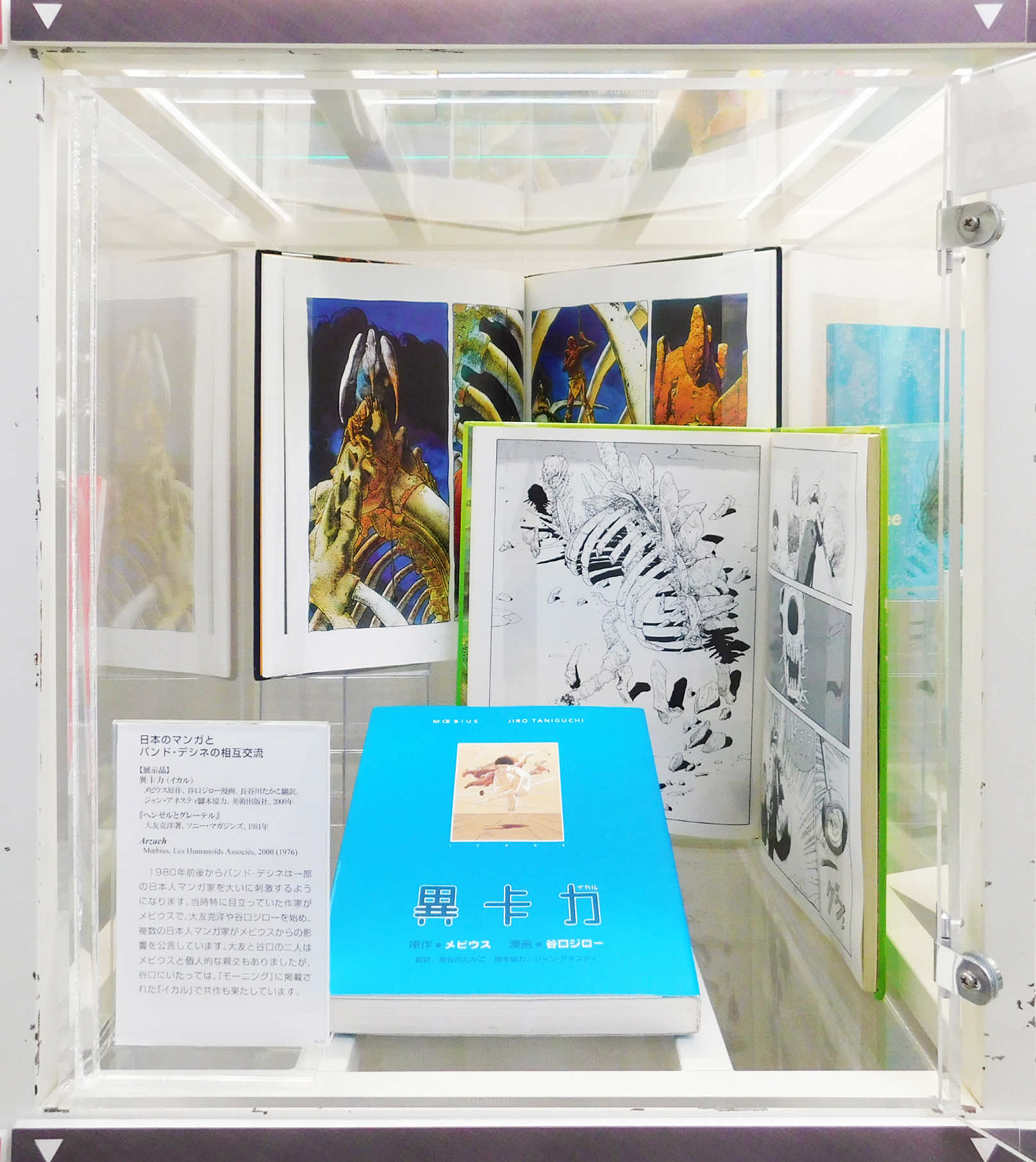

日本のマンガとバンド・デシネの相互交流

1980年前後からバンド・デシネは一部の日本人マンガ家を大いに刺激するようになります。当時特に目立っていた作家がメビウスで、大友克洋や谷口ジローを始め、複数の日本人マンガ家がメビウスからの影響を公言しています。大友と谷口の二人はメビウスと個人的な親交もありましたが、谷口にいたっては、『モーニング』に掲載された『イカル』で共作も果たしています。

【展示品】

『イカル』

メビウス原作、谷口ジロー漫画、長谷川たかこ翻訳、

ジャン・アネスティ脚本協力、美術出版社、

2000年

『ヘンゼルとグレーテル』

大友克洋著、ソニー・マガジンズ、1981年

Arzach

Moebius, Les Humanoïds Associés, 2000(1976)

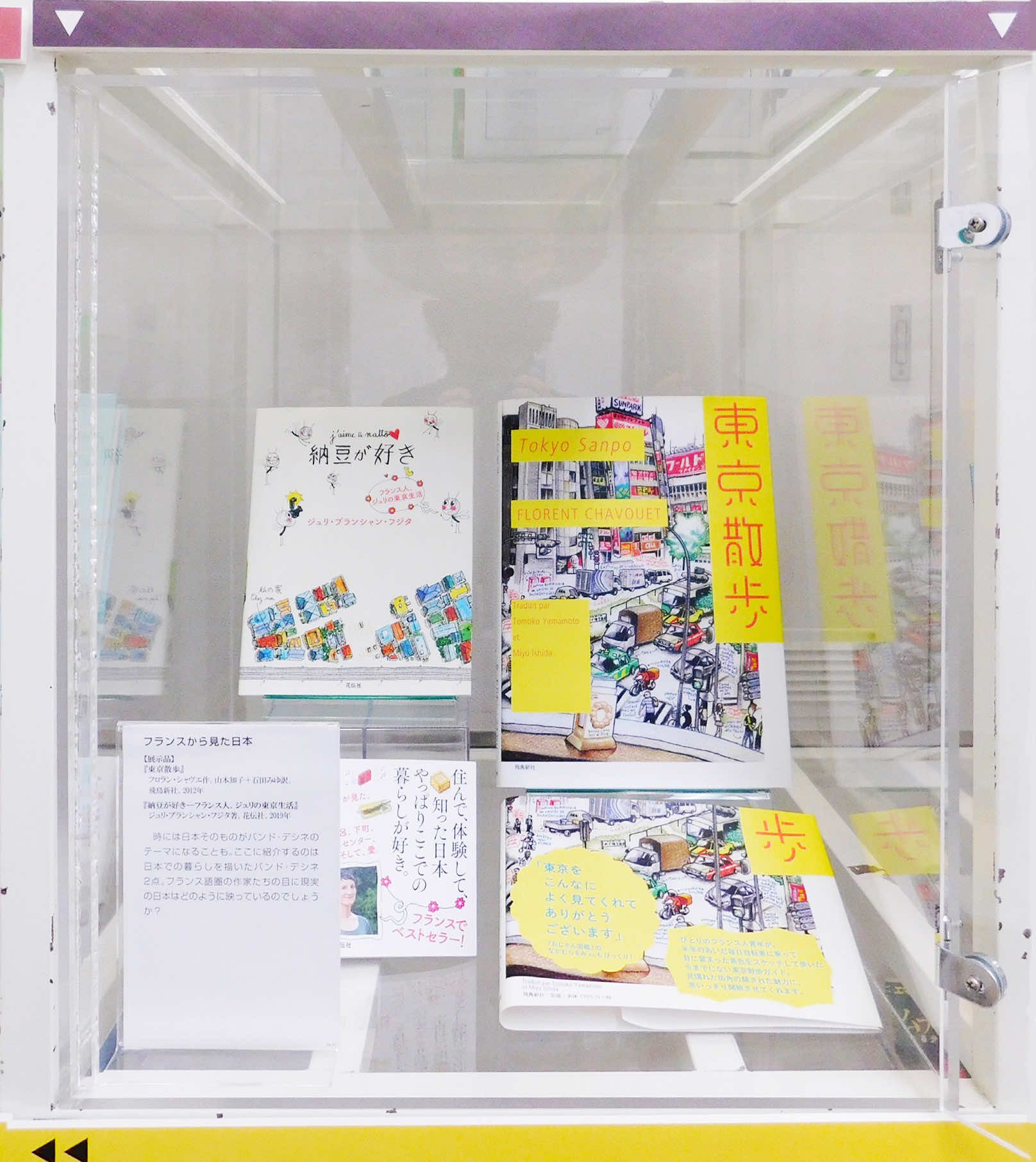

No.21

フランスから見た日本

時には日本そのものがバンド・デシネのテーマになることも。ここに紹介するのは日本での暮らしを描いたバンド・デシネ2点。フランス語圏の作家たちの目に現実の日本はどのように映っているのでしょうか?

【展示品】

『東京散歩』

フロラン・シャヴエ作

山本知子+石田みゆ訳

飛鳥新社

2012年

『納豆が好き—フランス人、ジュリの東京生活』

ジュリ・ブランシャン・フジタ著

花伝社

2019年

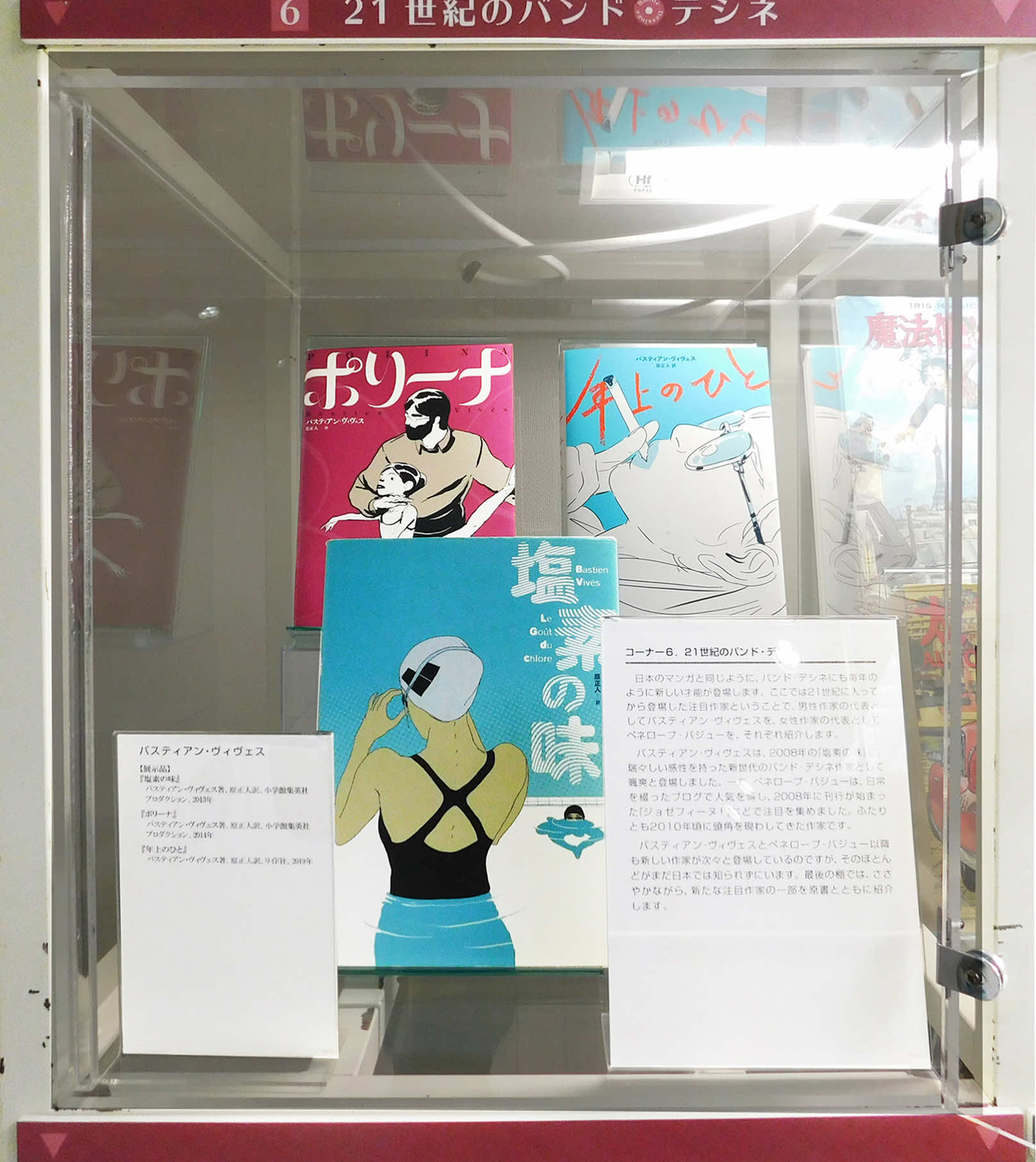

◆コーナー6. 21世紀のバンド・デシネ

日本のマンガと同じように、バンド・デシネにも毎年のように新しい才能が登場します。ここでは21世紀に入ってから登場した注目作家ということで、男性作家の代表としてバスティアン・ヴィヴェスを、女性作家の代表としてペネロープ・バジューを、それぞれ紹介します。

バスティアン・ヴィヴェスは、2008年の『塩素の味』で、瑞々しい感性を持った新世代のバンド・デシネ作家として颯爽と登場しました。一方、ペネロープ・バジューは、日常を綴ったブログで人気を博し、2008年に刊行が始まった『ジョゼフィーヌ!』などで注目を集めました。ふたりとも2010年頃に頭角を現わしてきた作家です。

バスティアン・ヴィヴェスとペネロープ・バジュー以降も新しい作家が次々と登場しているのですが、そのほとんどがまだ日本では知られずにいます。最後の棚では、ささやかながら、新たな注目作家の一部を原書とともに紹介します。

No.22

バスティアン・ヴィヴェス

【展示品】

『塩素の味』

バスティアン・ヴィヴェス著、原正人訳、

小学館集英社プロダクション、2013年

『ポリーナ』

バスティアン・ヴィヴェス著、原正人訳、

小学館集英社プロダクション、2014年

『年上のひと』

バスティアン・ヴィヴェス著、原正人訳、

リイド社、2019年

No.23

ペネロープ・バジュー

【展示品】

『ジョゼフィーヌ!—アラサーフレンチガールのさえない毎日』

ペネロープ・バジュー著

関澄かおる訳

DU BOOKS

2014年

『エロイーズ—本当のワタシを探して』

ペネロープ・バジュー&ブレ著

関澄かおる訳

DU BOOKS

2015年

No.24

さらなる新しい作家たち

メルワン(Merwan)はその画力で長らく高く評価されてきた男性作家。2021年1月に創刊された新生『ユーロマンガ』で、ここに展示した『メカニック・セレスト』が翻訳連載中です。一方、ジェレミー・モロー(Jérémie Moreau)は10代の頃から注目されてきた、まだ30代前半の若い作家。新作が出るたびに話題を呼んでいて、今後の翻訳が期待されます。

【展示品】

Mécanique céleste

Merwan

Dargaud

2019

Le discours de la panthère

Jérémie Moreau

Éditions 2024

2020

◆コーナー7. バンド・デシネの冒険

装丁が優れた作品、不思議なコンセプトの作品、気の利いた仕掛けが施された作品、構成が奇抜な作品、超絶技巧で描かれた作品……。バンド・デシネにはそんな作品がたくさんあります。本のモノとしての魅力こそ、バンド・デシネの醍醐味かもしれません。ここでは邦訳・未邦訳を問わず、そのような作品のいくつかをピックアップして紹介します。

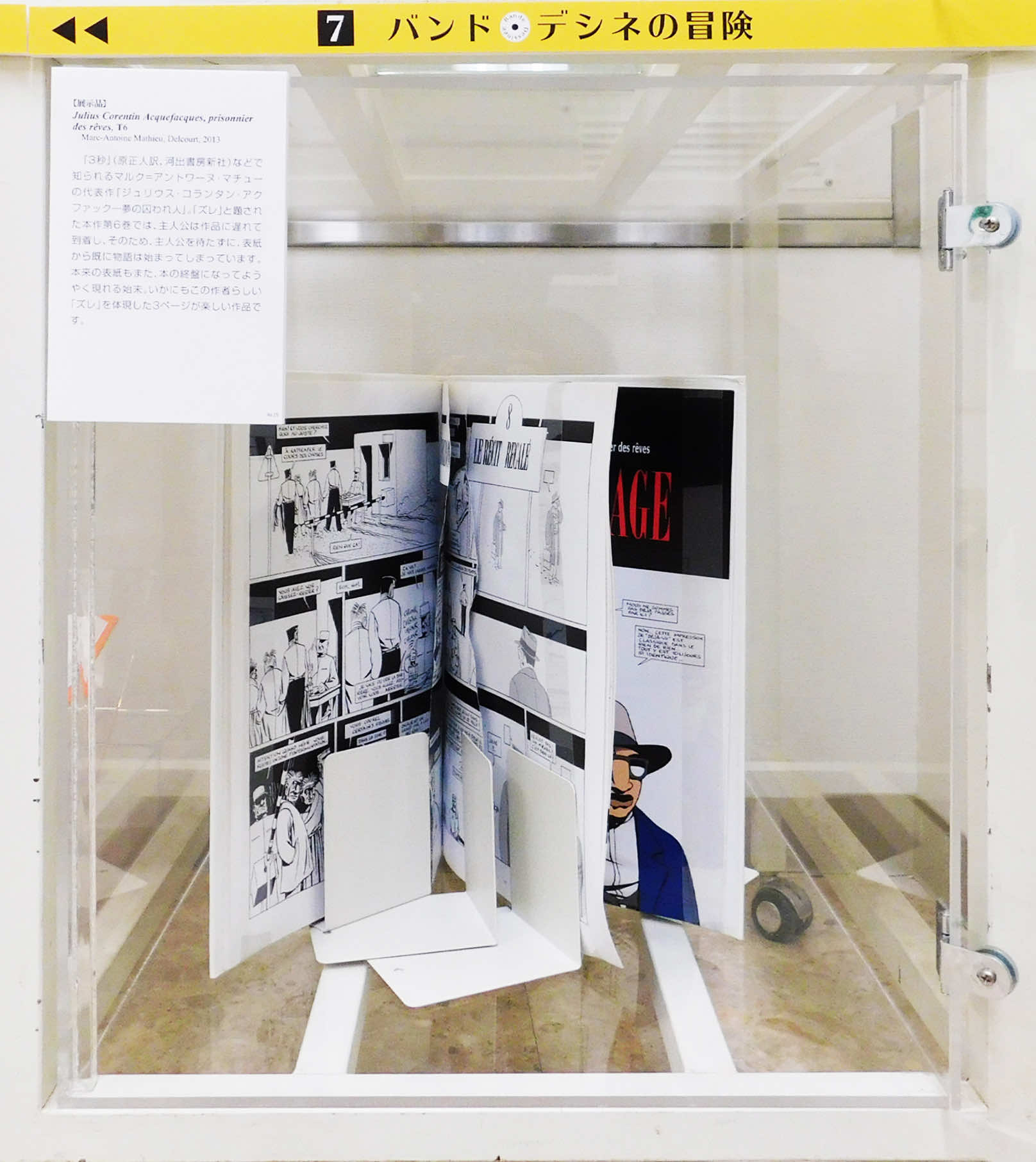

No.25

『3秒』(原正人訳、河出書房新社)などで知られるマルク=アントワーヌ・マチューの代表作『ジュリウス・コランタン・アクファック―夢の囚われ人』。「ズレ」と題された本作第6巻では、主人公は作品に遅れて到着し、そのため、主人公を待たずに、表紙から既に物語は始まってしまっています。本来の表紙もまた、本の終盤になってようやく現れる始末。いかにもこの作者らしい「ズレ」を体現した3ページが楽しい作品です。

【展示品】

Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves, T6

Marc-Antoine Mathieu,

Delcourt

2013

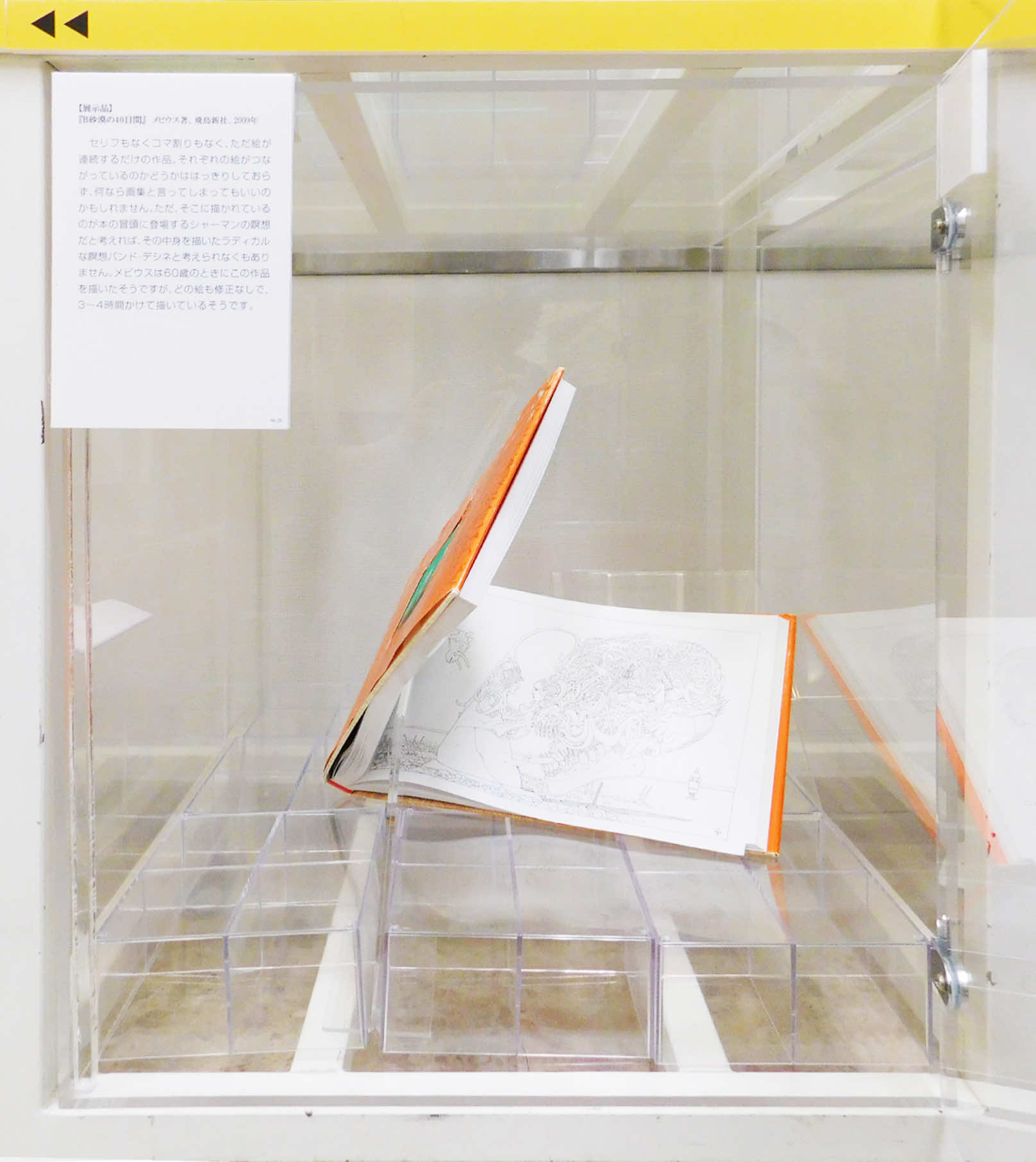

No.26

セリフもなくコマ割りもなく、ただ絵が連続するだけの作品。それぞれの絵がつながっているのかどうかははっきりしておらず、何なら画集と言ってしまってもいいのかもしれません。ただ、そこに描かれているのが本の冒頭に登場するシャーマンの瞑想だと考えれば、その中身を描いたラディカルな瞑想バンド・デシネと考えられなくもありません。メビウスは60歳のときにこの作品を描いたそうですが、どの絵も修正なしで、3∼4時間かけて描いているそうです。

【展示品】

『B砂漠の40日間』

メビウス著

飛鳥新社

2009年

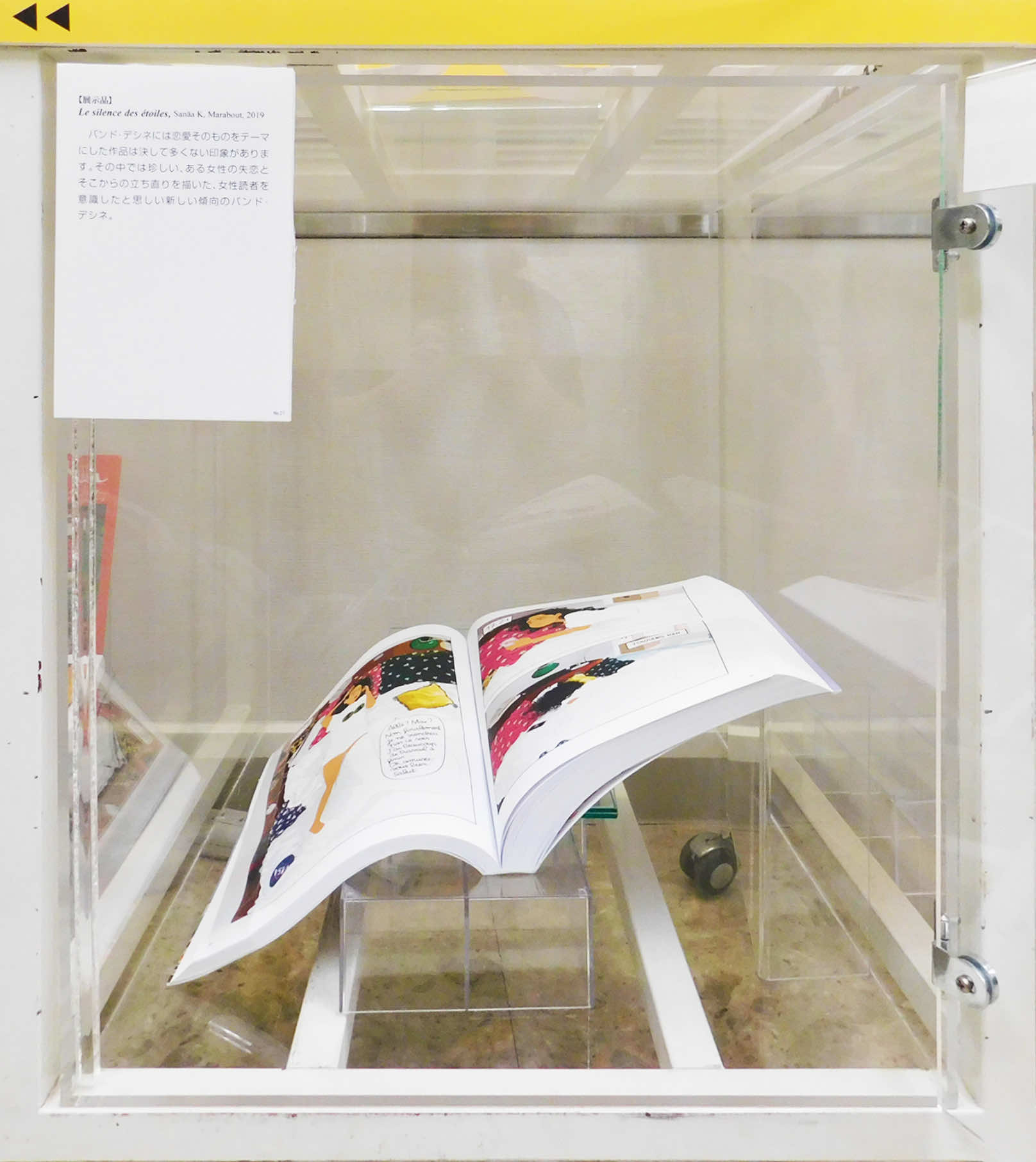

No.27

バンド・デシネには恋愛そのものをテーマにした作品は決して多くない印象があります。その中では珍しい、ある女性の失恋とそこからの立ち直りを描いた、女性読者を意識したと思しい新しい傾向のバンド・デシネ。

【展示品】

Le silence des étoiles

Sanäa K

Marabout

2019

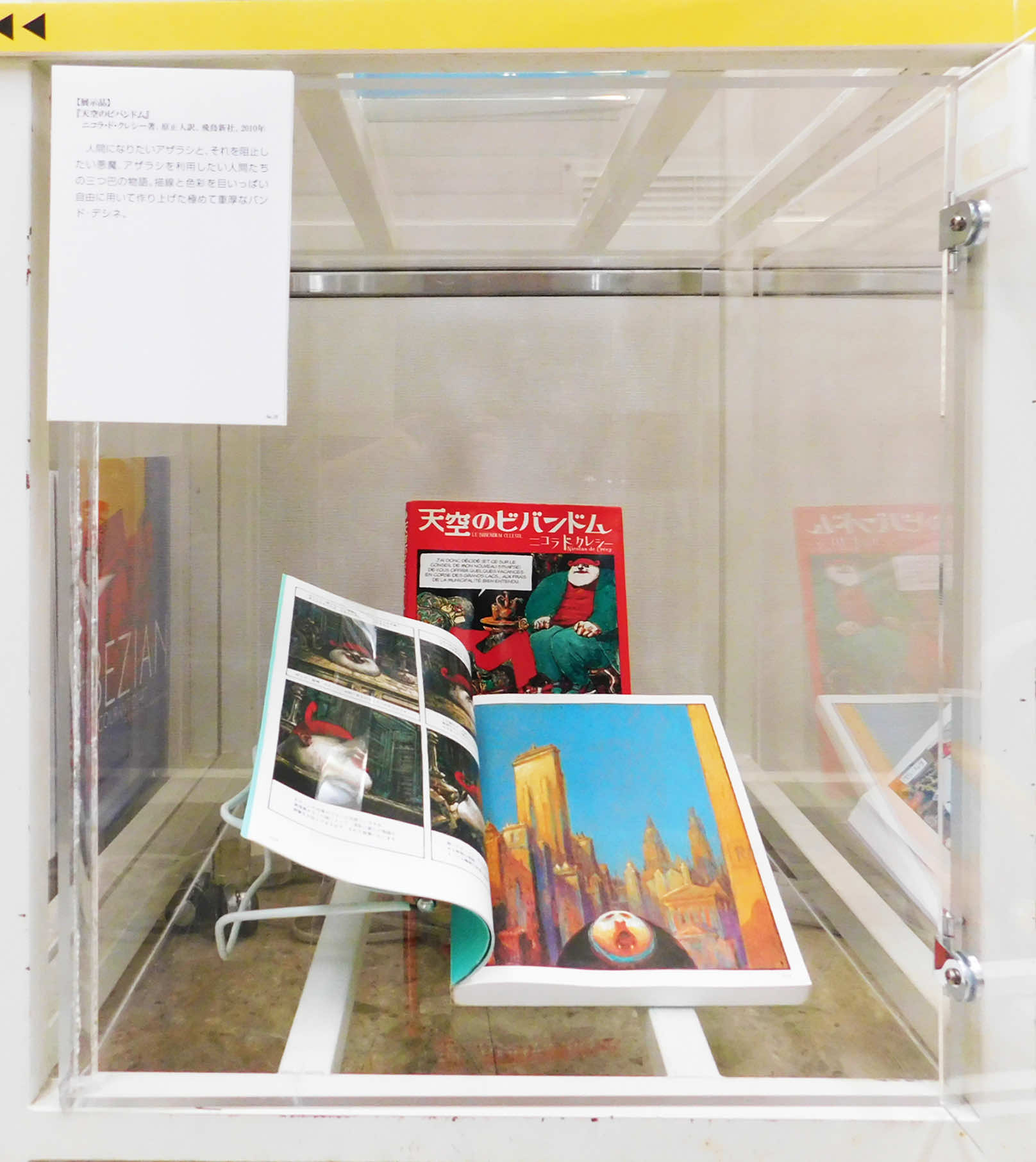

No.28

人間になりたいアザラシと、それを阻止したい悪魔、アザラシを利用したい人間たちの三つ巴の物語。描線と色彩を目いっぱい自由に用いて作り上げた極めて重厚なバンド・デシネ。

【展示品】

『天空のビバンドム』

ニコラ・ド・クレシー著

原正人訳

飛鳥新社

2010年

No.29

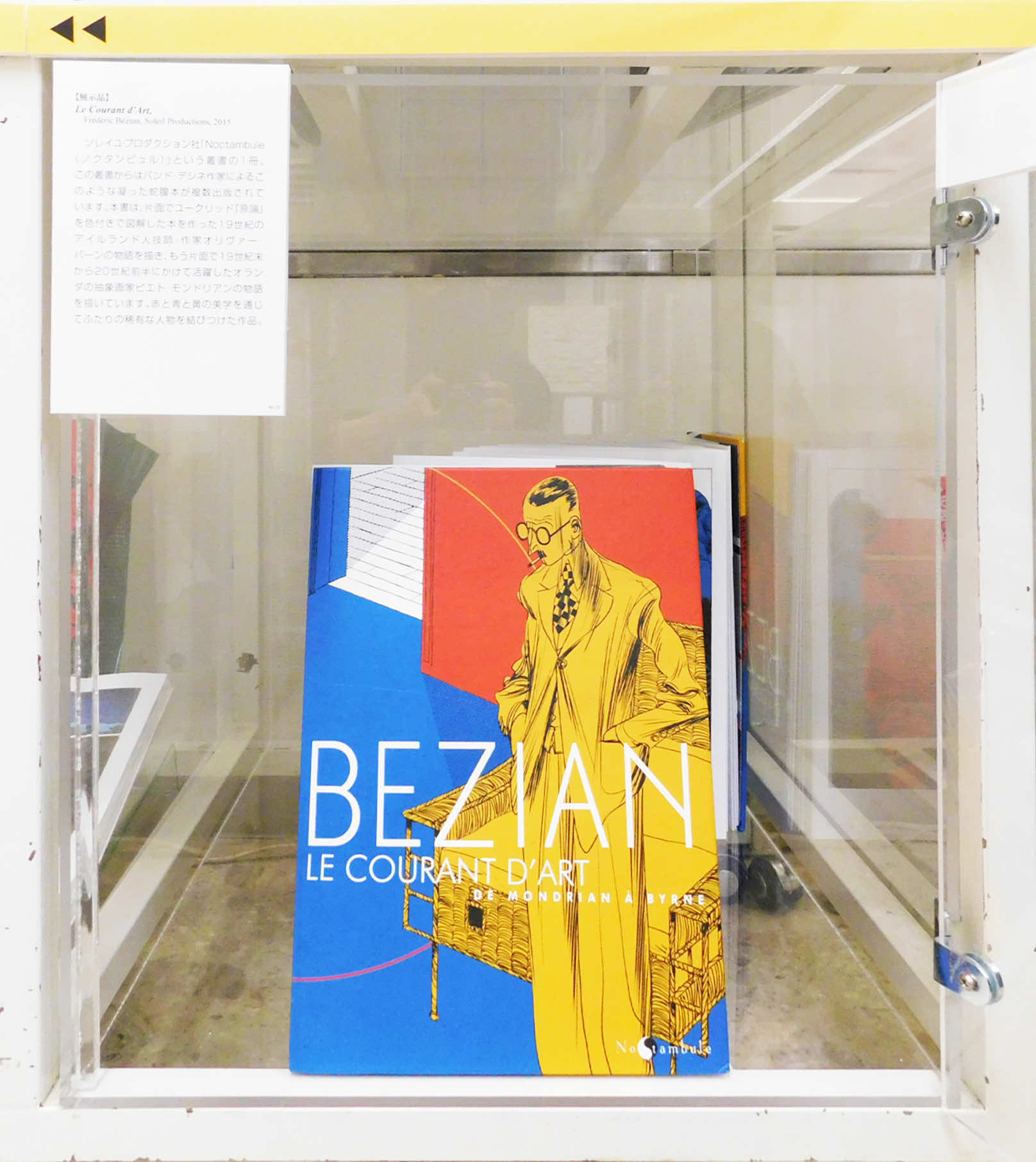

ソレイユ・プロダクション社「Noctambule(ノクタンビュル)」という叢書の1 冊。この叢書からはバンド・デシネ作家によるこのような凝った蛇腹本が複数出版されています。本書は、片面でユークリッド『原論』を色付きで図解した本を作った19世紀のアイルランド人技師・作家オリヴァー・バーンの物語を描き、もう片面で19世紀末から20世紀前半にかけて活躍したオランダの抽象画家ピエト・モンドリアンの物語を描いています。赤と青と黄の美学を通じてふたりの稀有な人物を結びつけた作品。

【展示品】

Le Courant d'Art

Frédéric Bézian

Soleil Productions

2015

No.30

1970年代後半、ニカラグアの独裁政治に反対するサンディニスタ革命を背景に、ある若いキリスト教修道士の成長と禁断の愛を描いた作品。とにかく色彩が美しい!

作者は後に手の痛みから筆を自由に持てなくなりますが、No.07で紹介した同じ作者の『チェルノブイリの春』で、その経緯が語られています。

【展示品】

『ムチャチョ—ある少年の革命』

エマニュエル・ルパージュ著

大西愛子訳

飛鳥新社

2012年

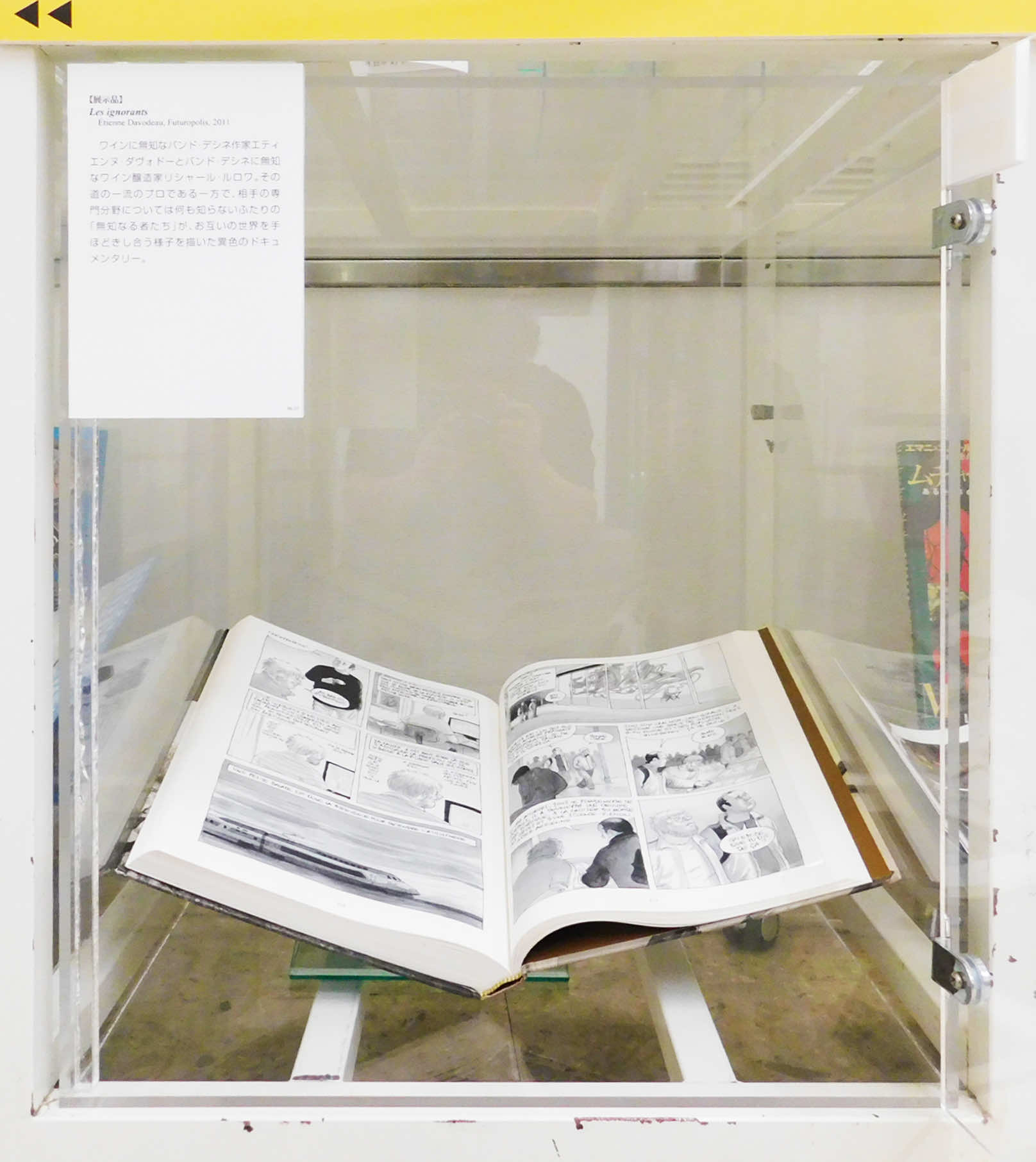

No.31

ワインに無知なバンド・デシネ作家エティエンヌ・ダヴォドーとバンド・デシネに無知なワイン醸造家リシャール・ルロワ。その道の一流のプロである一方で、相手の専門分野については何も知らないふたりの「無知なる者たち」が、お互いの世界を手ほどきし合う様子を描いた異色のドキュメンタリー。

【展示品】

Les ignorants

Étienne Davodeau

Futuropolis

2011

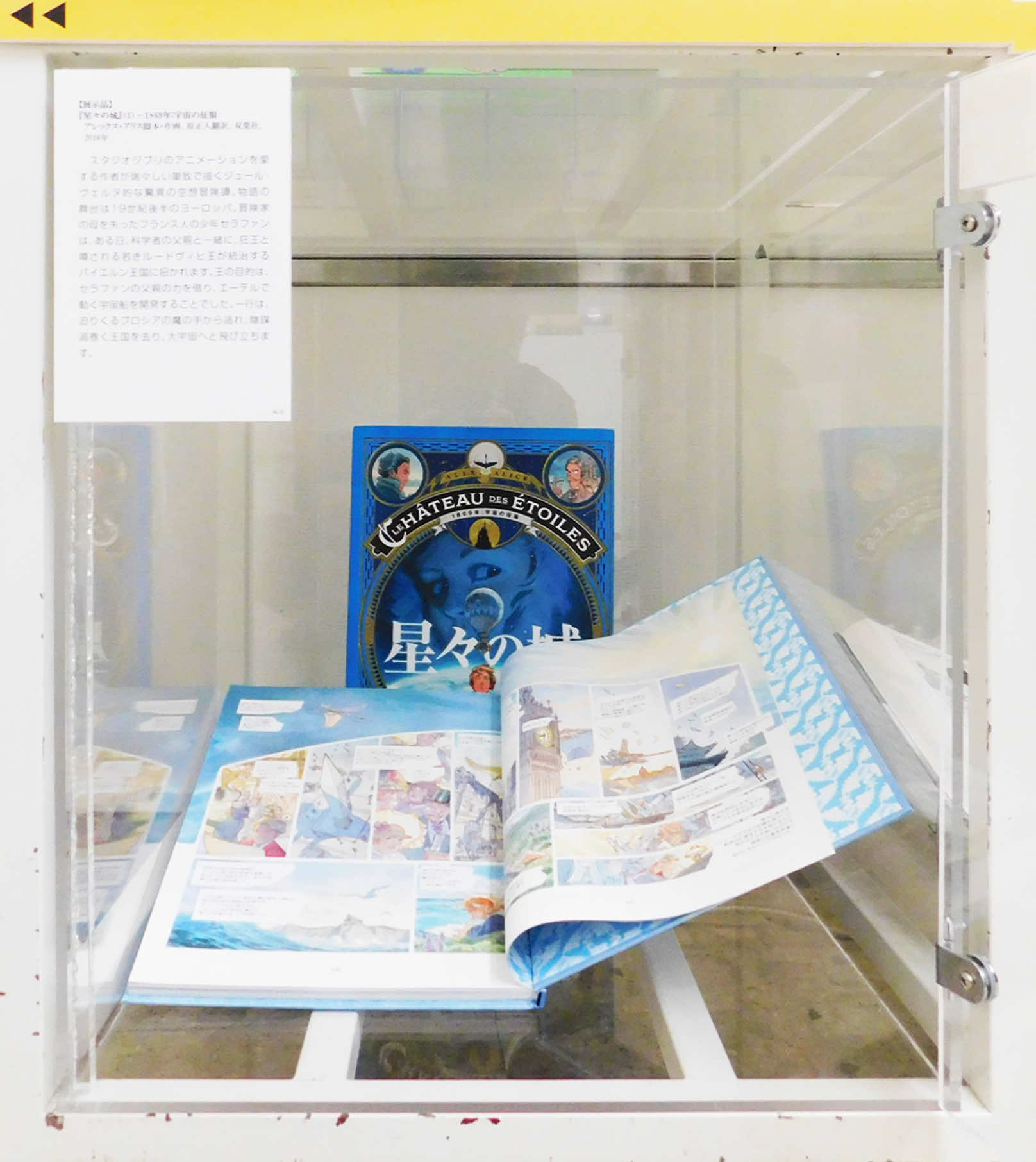

No.32

スタジオジブリのアニメーションを愛する作者が瑞々しい筆致で描くジュール・ヴェルヌ的な驚異の空想冒険譚。物語の舞台は19世紀後半のヨーロッパ。冒険家の母を失ったフランス人の少年セラファンは、ある日、科学者の父親と一緒に、狂王と噂される若きルードヴィヒ王が統治するバイエルン王国に招かれます。王の目的は、セラファンの父親の力を借り、エーテルで動く宇宙船を開発することでした。一行は、迫りくるプロシアの魔の手から逃れ、陰謀渦巻く王国を去り、大宇宙へと飛び立ちます。

【展示品】

『星々の城』(1)-1869年:宇宙の征服

アレックス・アリス脚本・作画

原正人翻訳

双葉社

2018年

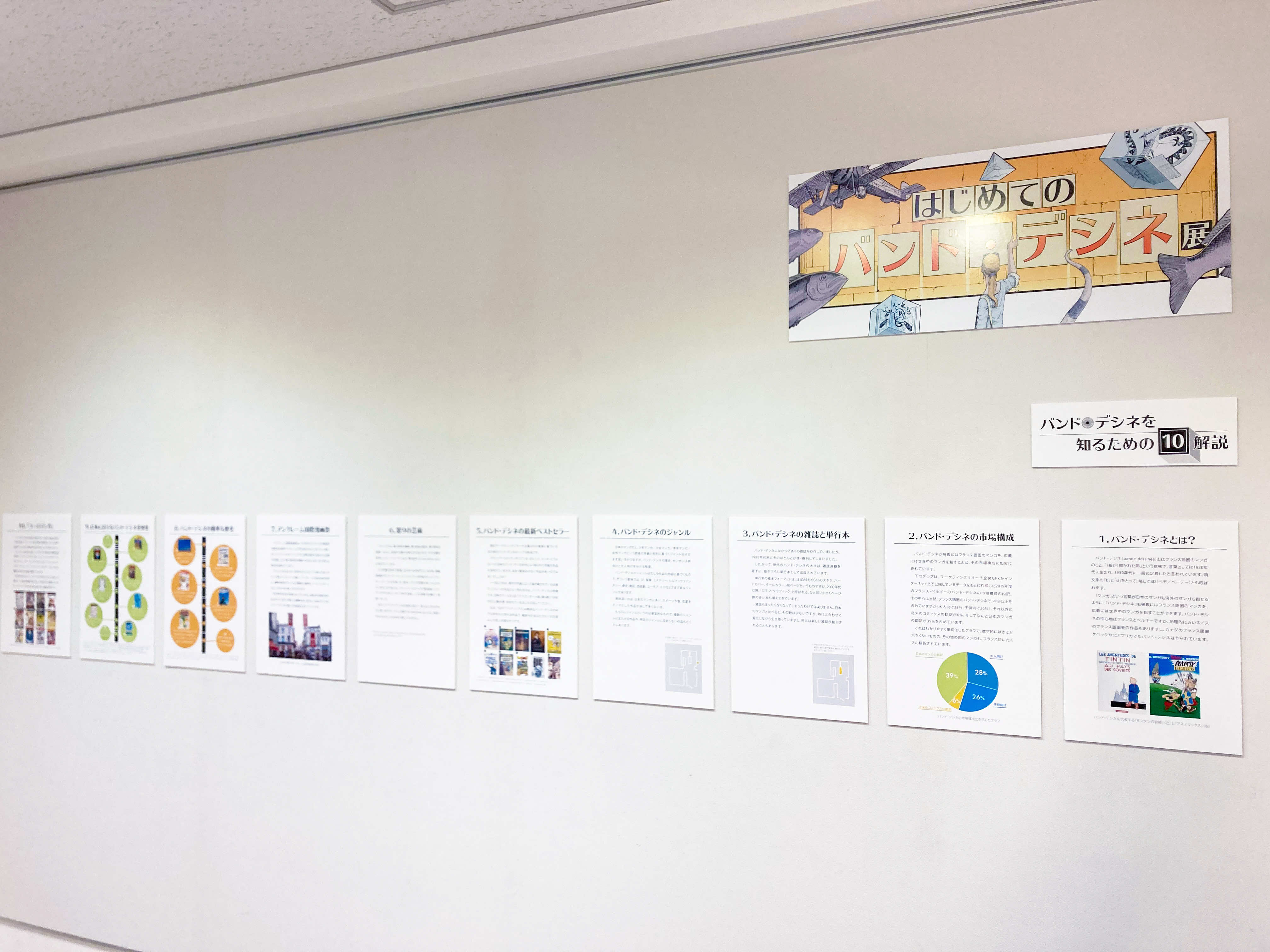

◆バンド・デシネを知るための10解説

W-1.

バンド・デシネとは?

W-2.

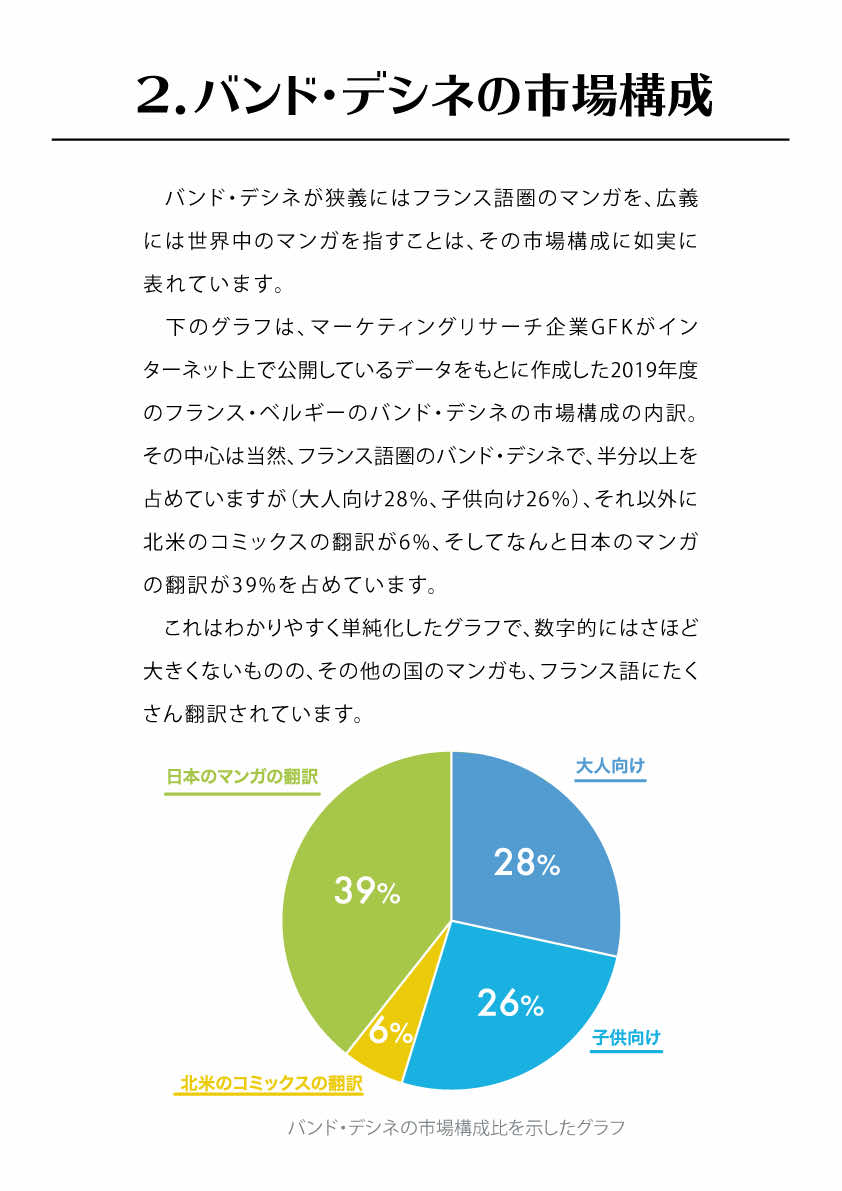

バンド・デシネの市場構成?

W-3.

バンド・デシネの雑誌と単行本

W-4.

バンド・デシネのジャンル

W-5.

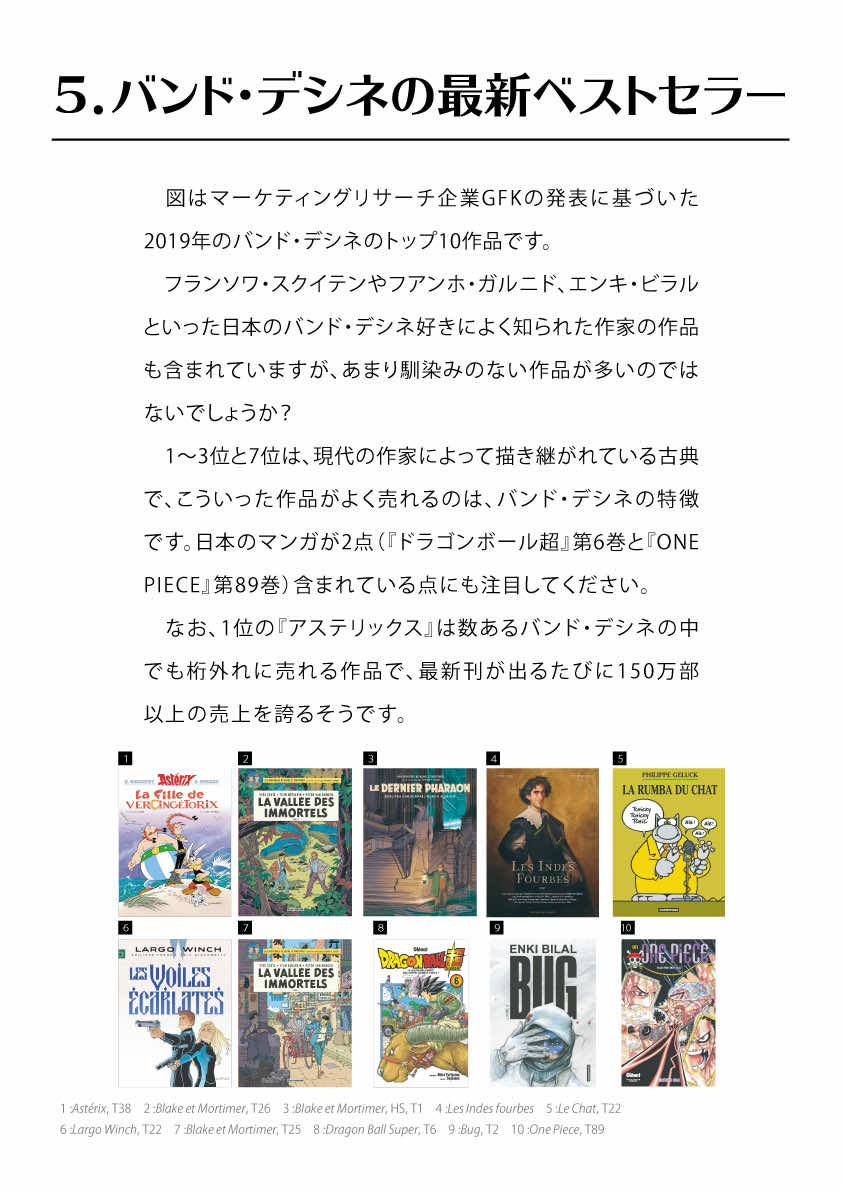

バンド・デシネの最新ベストセラー

W-6.

第9の芸術

※1… ル・ヌヴィエム・アール

※2… Francis Lacassin

Pour un neuvième art : la bande dessinée

Union générale d'éditions, 1971

W-7.

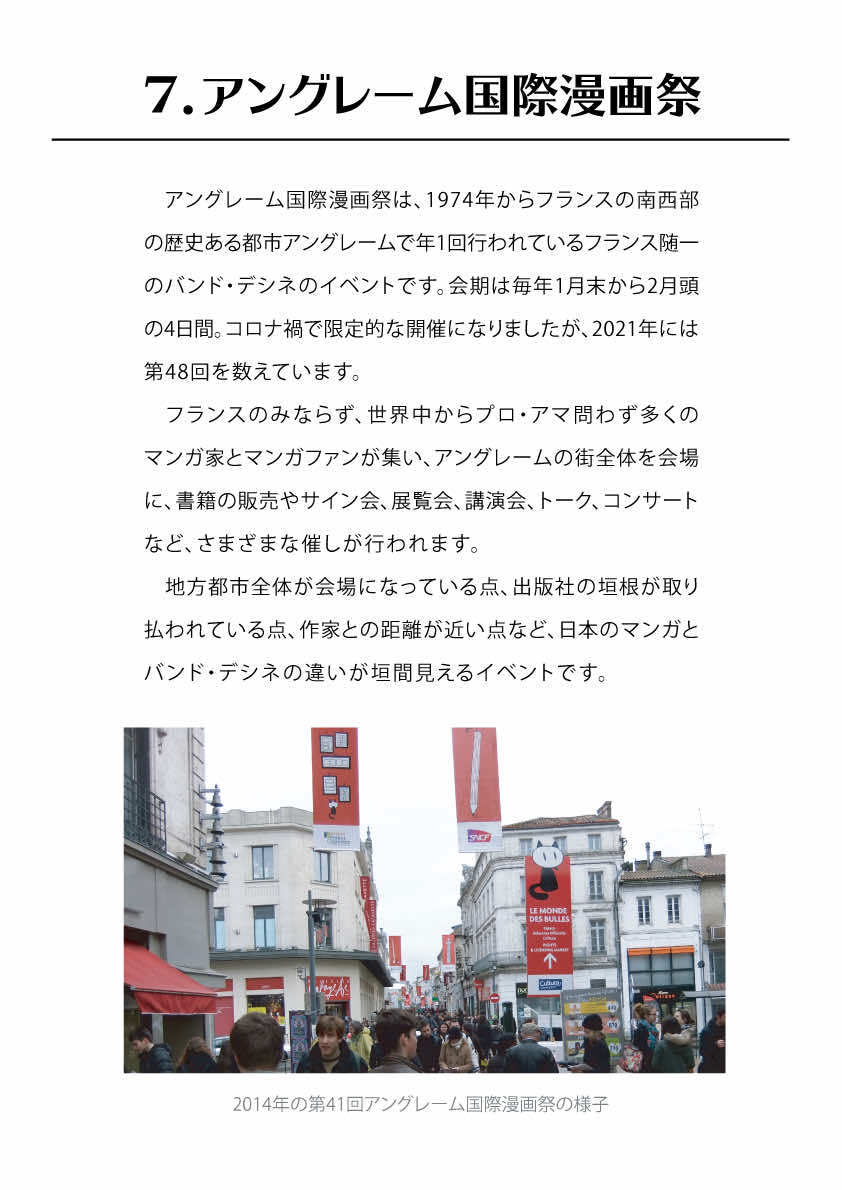

アングレーム国際漫画祭

W-8.

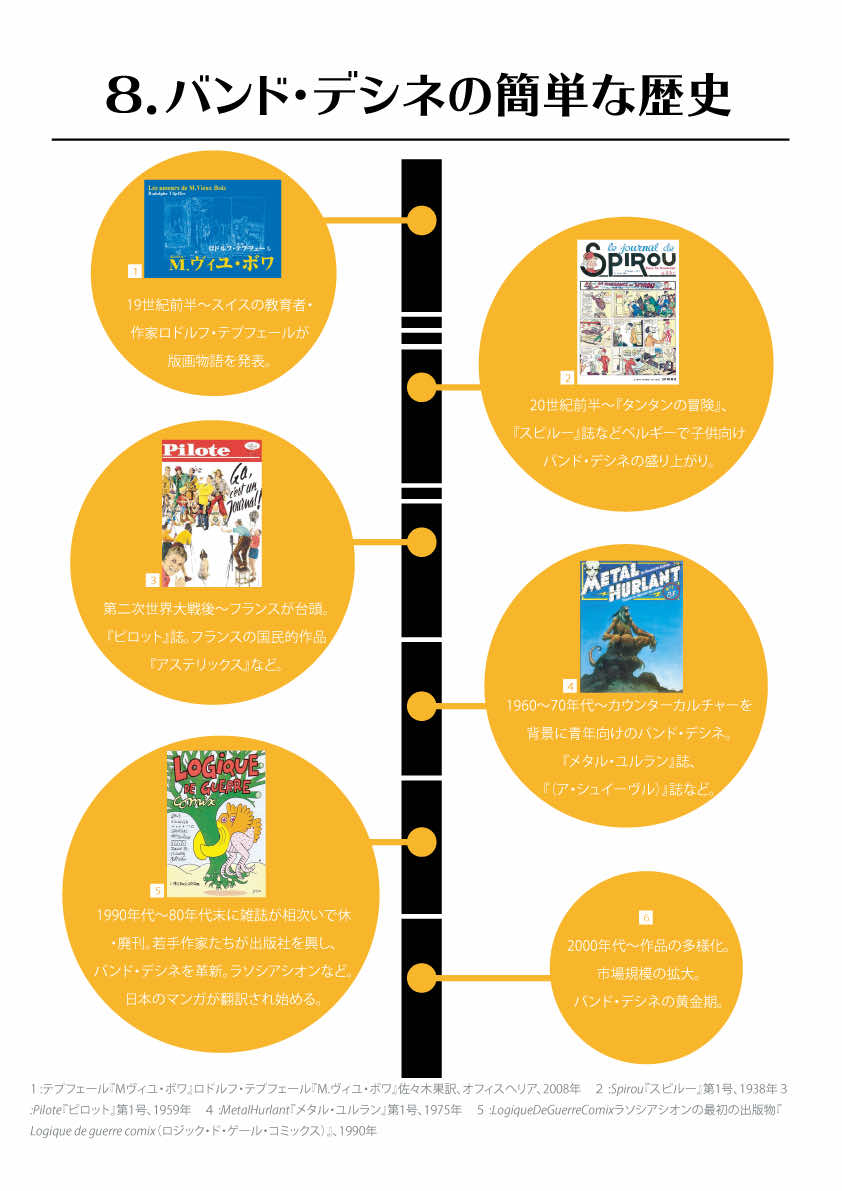

バンド・デシネの簡単な歴史

W-9.

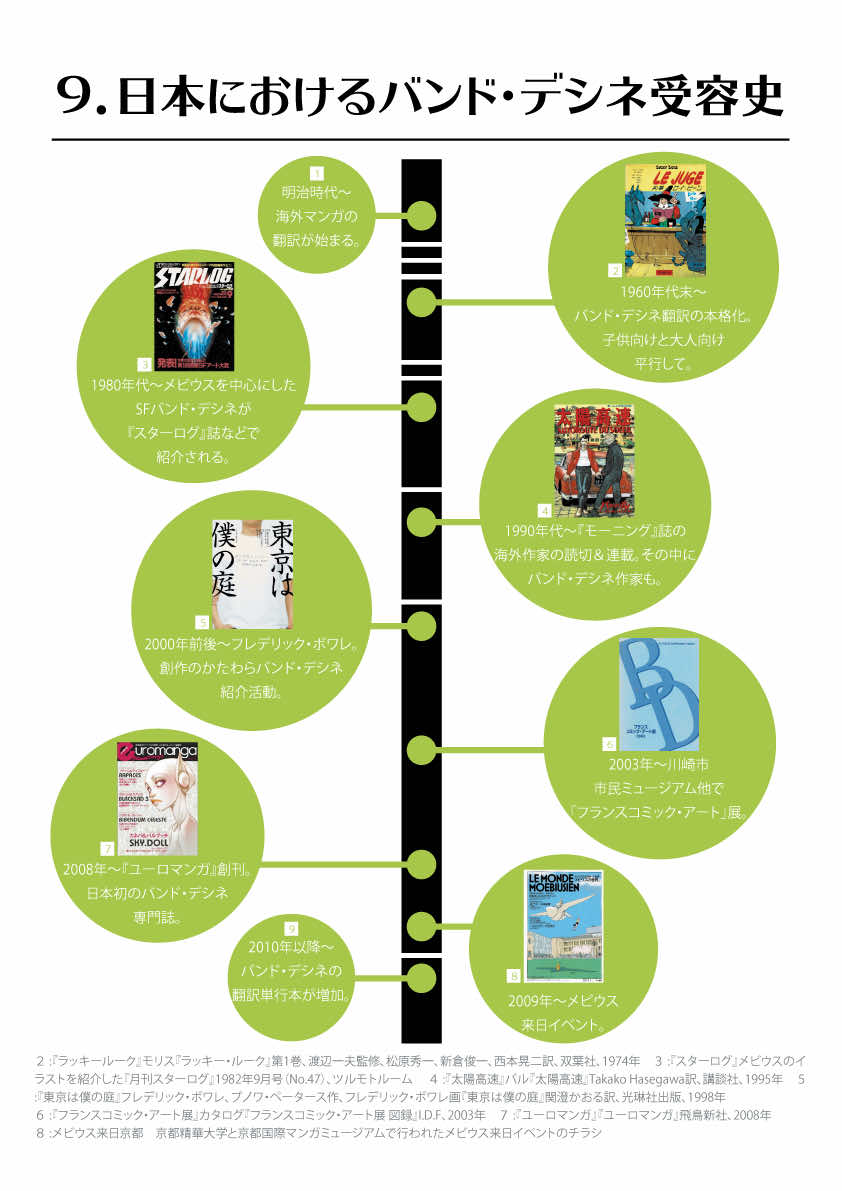

日本におけるバンド・デシネ受容史

W-10.

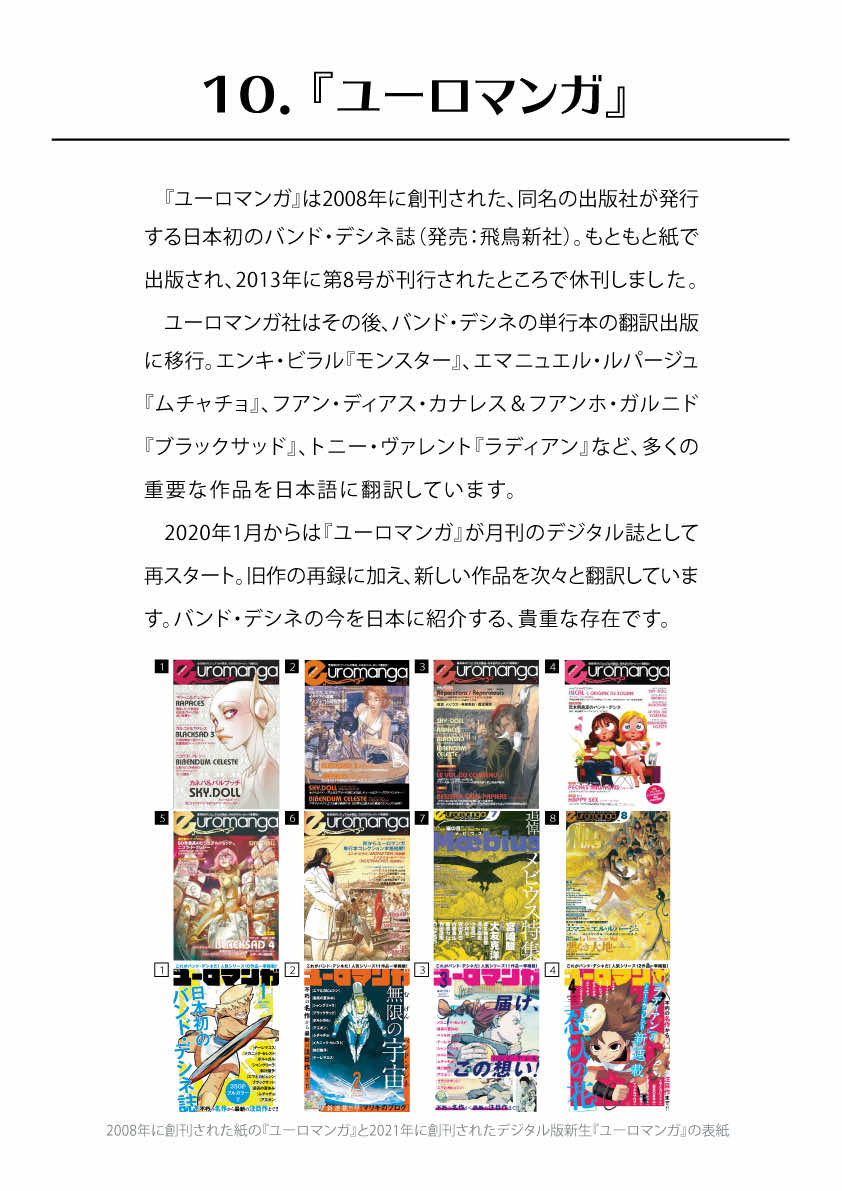

『ユーロマンガ』

S-1.

バンド・デシネ原書と邦訳の比較

日本のマンガの単行本の判型は、大半が少年マンガや少女マンガの新書判、青年マンガや女性マンガのB6判で、大きな判型でもワイド版と呼ばれるA5判です。それに慣れていると、バンド・デシネの判型はかなり大きく感じられます。バンド・デシネを日本語に翻訳する場合、どうしても販売先の書店の棚の大きさを考慮しないわけにはいきません。そこで、バンド・デシネが翻訳される際には、多くの場合、サイズが縮小されます。

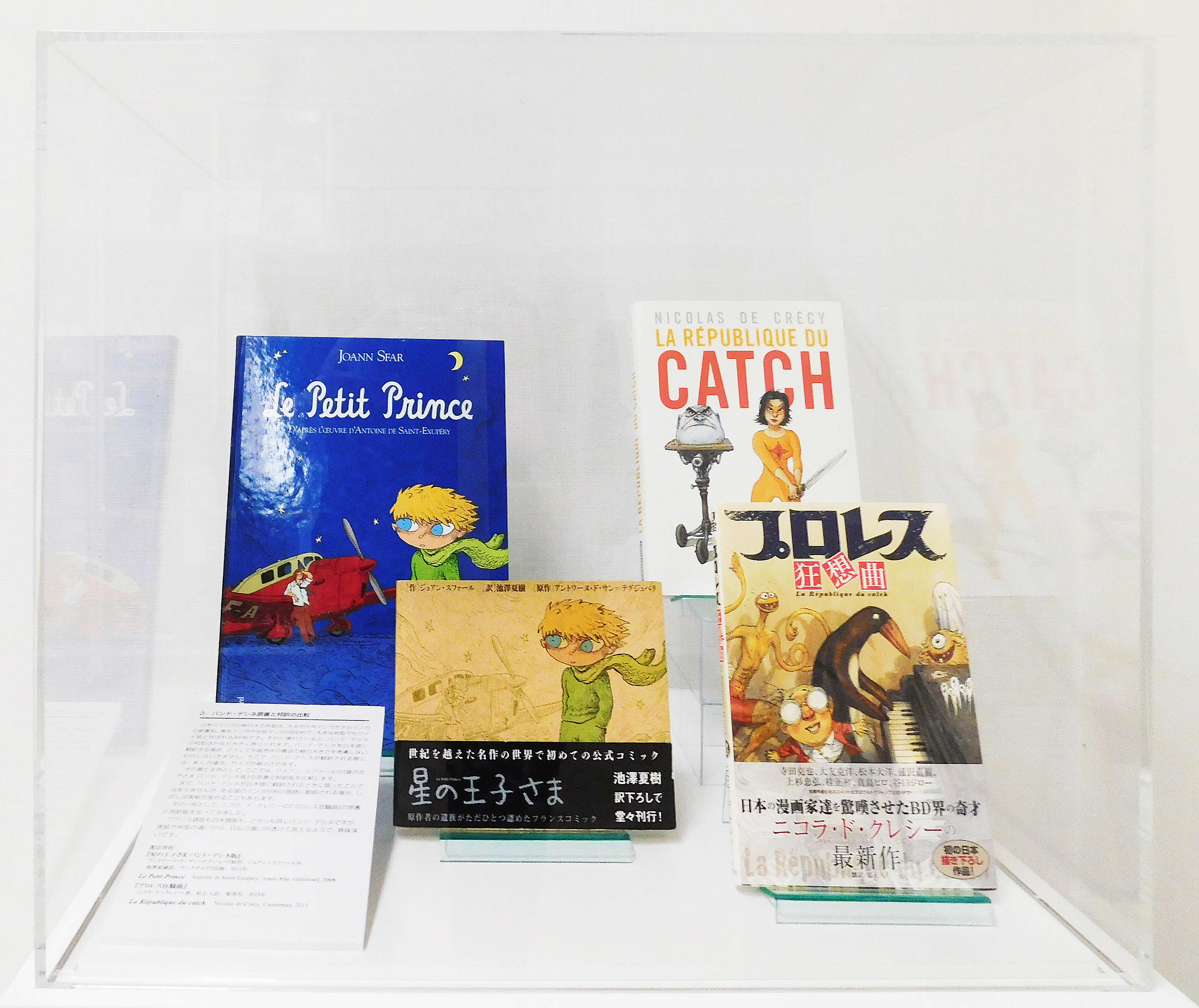

その最たる例として、ここでは、ジョアン・スファールの『星の王子さま バンド・デシネ版』の原書と邦訳版を比較します。

また、バンド・デシネが日本語に翻訳されるときに限ったことではありませんが、ある国のマンガが別の言語に翻訳される場合、しばしば表紙が変わることもあります。

その一例として、ニコラ・ド・クレシーの『プロレス狂騒曲』の原書と邦訳版を並べてみました。

フランス語版も日本語版も、どちらも同じバンド・デシネですが、表紙や判型の違いから、日仏の違いが透けて見えるようで、興味深いです。

【展示品】

『星の王子さま バンド・デシネ版』

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ原作、

ジョアン・スファール作、池澤夏樹訳、

サンクチュアリ出版、2011年

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, Joann Sfar,

Gallimard, 2008

『プロレス狂騒曲』

ニコラ・ド・クレシー著、原正人訳、集英社、

2015年

La République du catch

Nicolas de Crécy, Casterman, 2015

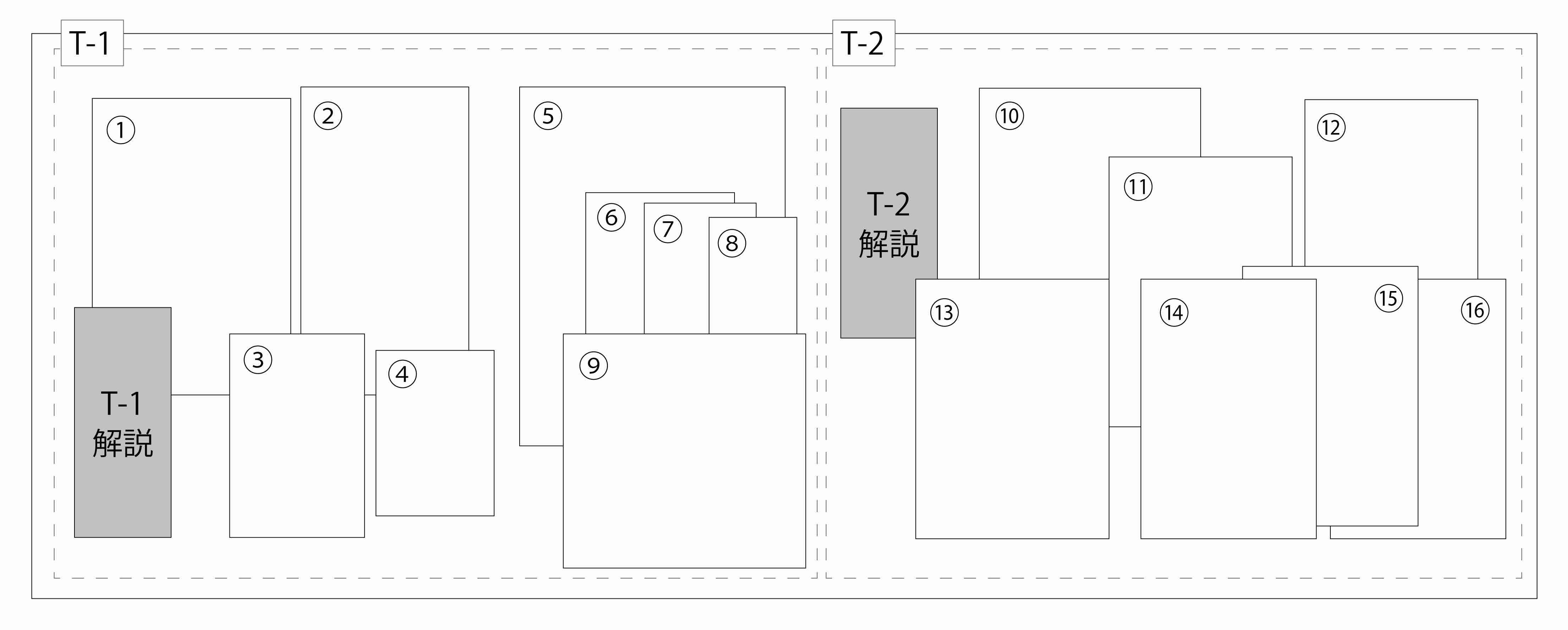

T-1.

バンド・デシネの単行本

バンド・デシネの単行本の基本フォーマットは、A4判くらいの大きさでハードカバー、オールカラー、48ページというもの。このフォーマットは多くのバンド・デシネで採用されていて、「クラシック」とも呼ばれます。若干小さめが子供向け、若干大きめが大人向けと、日本のマンガの新書判とB6判にも似たニュアンスの違いがあるのが面白いところ。これはあくまで基本フォーマットで、もっとページ数が多いものも、少ないものもあります。

2000年代以降、「ロマン・グラフィック」(英語の「グラフィック・ノベル」のフランス語訳)と呼ばれるひと回り小さくページ数の厚い本も増えていて、今や新しいフォーマットと言っていいほど普及しています。もっとも、こちらはクラシックな判型に比べるとずっと自由度が高く、大きさもまちまちで、装丁もソフトカバーだったり、ハードカバーだったり、中面もカラーだったり、白黒だったりといろいろです。

それ以外にも正方形の単行本に新書版や文庫版、さらにはタブロイド判など、さまざまな判型のバンド・デシネが存在しています。

T-2.

バンド・デシネの雑誌

かつてたくさん存在していたバンド・デシネの雑誌は、日本のマンガ雑誌と比べると、ずっと薄いペラペラのものでした。ひとつの作品の連載ページも決して多くなく、時には見開き1ページ分だけということも。

バンド・デシネの雑誌の大半が1980年代末に休・廃刊してしまいましたが、だからといって一切なくなってしまったわけではなく、1939年に創刊したベルギーの『スピルー』は今も健在です。

1990年代以降、バンド・デシネの雑誌にとっては受難の時代が続いていますが、時には新しいコンセプトの雑誌が創刊されることもあります。例えば、2011年にはこれから出る新刊単行本を予告編的に紹介する『L’Immanquable(ランマンカブル)』が、2013年にはルポルタージュに特化した『La Revue dessinée(ルヴュ・デシネ)』が創刊されました。

2018年1月に出版された『Ki-oon Mag(キューン・マグ)』に掲載されているのは、この雑誌の出版当時、キューン社から近刊が予告されていた作品の冒頭部分。その大半はなんと日本人作家がこの出版社のために描き下ろしたオリジナル作品です。上述の『L’Immanquable』によく似ていますが、むしろキューン社のPR誌で、書店で無料配布されました。

【展示品】

T-1:

① Lanfeust de Troy, T2

Christophe Arleston, Didier Tarquin,

Soleil Productions,1995

② Lou!, T2

Julien Neel, Éditions Glénat, 2005

③ Globules et conséquences. Petite histoire

d’une leucémie

Catherine Pioli, Éditions Glénat / Vents d’Ouest,

2018

④ Île Bourbon 1730

Appollo, Lewis Trondheim, Delcourt, 2007

⑤ L’Étrangleur – Adèle Blanc-sec, T1

Jacques Tardi, Casterman, 2007

⑥ Les Frustrés, T1

Claire Bretécher, Librio, 2005

⑦ Balade au bout du monde

Makyo, Vicomte, J’ai lu, 1988

⑧ Histoire de la Balafre

Baladi, L’Association, 2006

⑨ Travelling square district

Greg Shaw,Sarbacane, 2010

T-2:

⑩ L’Immanquable, No.11

DBD, novembre, 2011

⑪ La Revue dessinée, No.31

Revue Dessinée, mars 2021

⑫ Ki-oon Mag, No.1

Ki-oon, Janvier 2018

⑬ Spirou, No.3983

Éditions Dupuis, 13 août 2014

⑭ Métal Hurlant, No.27

Les Humanoïdes Associés, mars 1978

⑮ Pilote mensuel, No.43

Dargaud Éditeur, décembre 1977

⑯ Charlie mensuel, No.3

Dargaud Éditeur, juin 1982

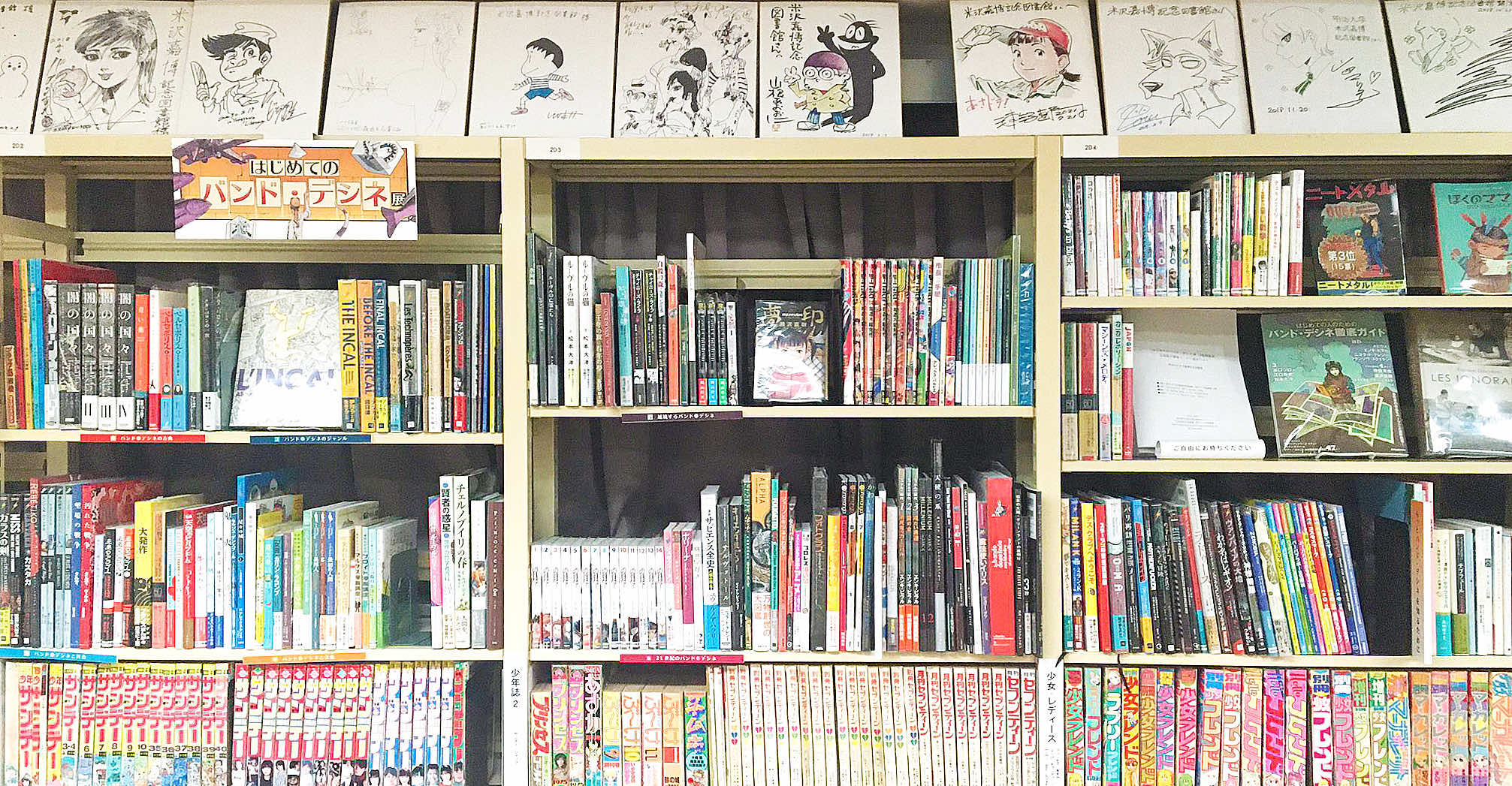

◆2階閲覧室

2階閲覧室の特設コーナーでは、当館所蔵の250冊以上の邦訳バンド・デシネを実際に手に取って読むことが出来ました。