本展示の出展資料はすべて、米沢嘉博記念図書館および現代マンガ図書館の資料です。同人誌『グロッタ』Vol.1~4以外はすべて当館にてお読みいただくことができます。

当アーカイブでは、展示したすべての資料の表紙画像を表示しています。

ページを開いて展示していた資料については、画像右下に★マークをつけています。

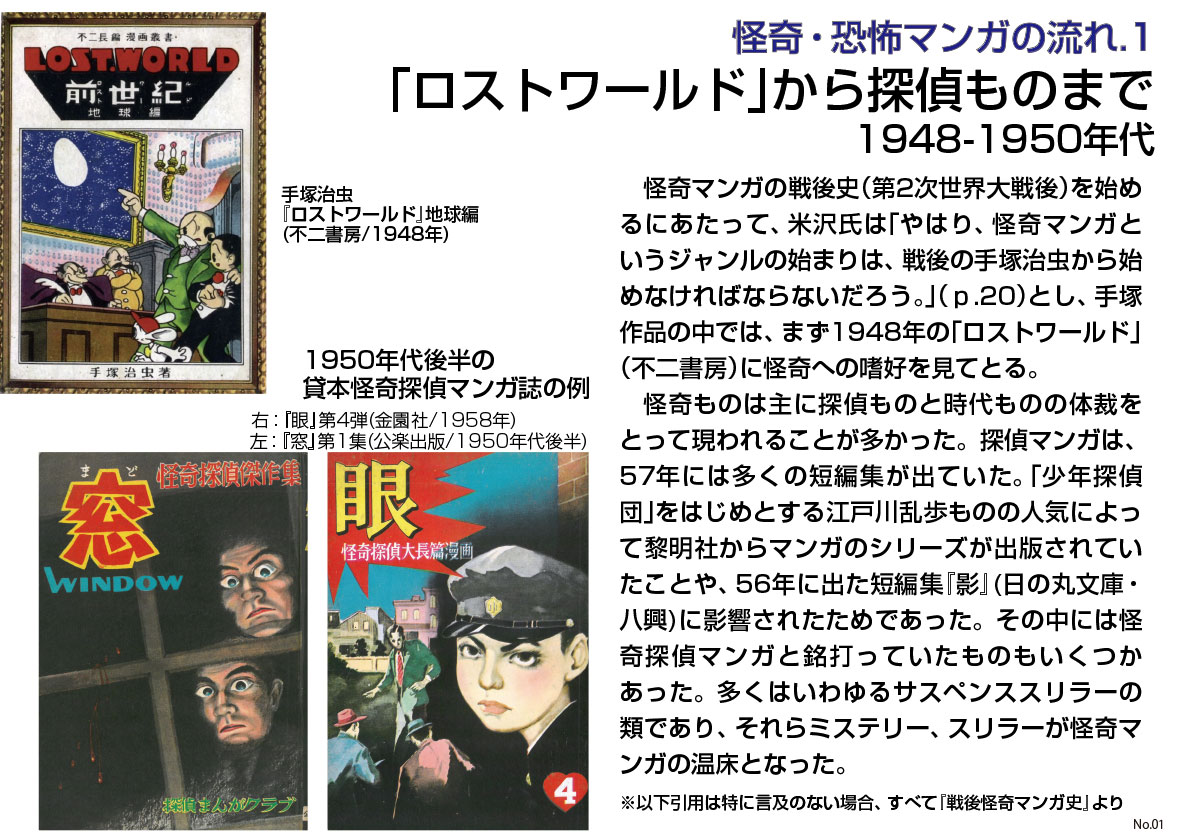

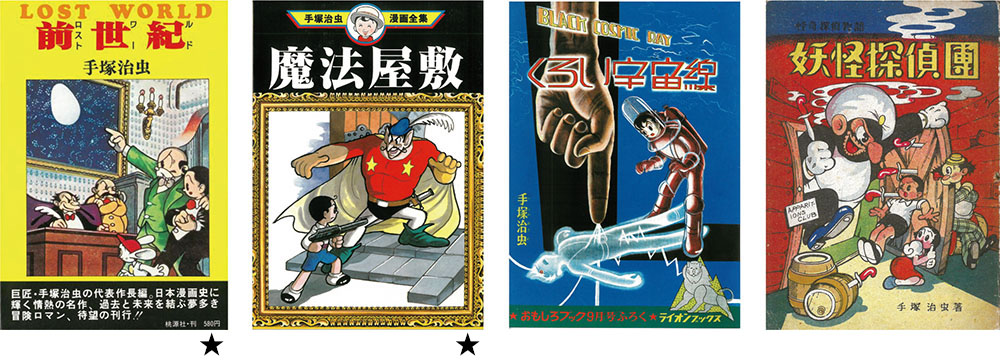

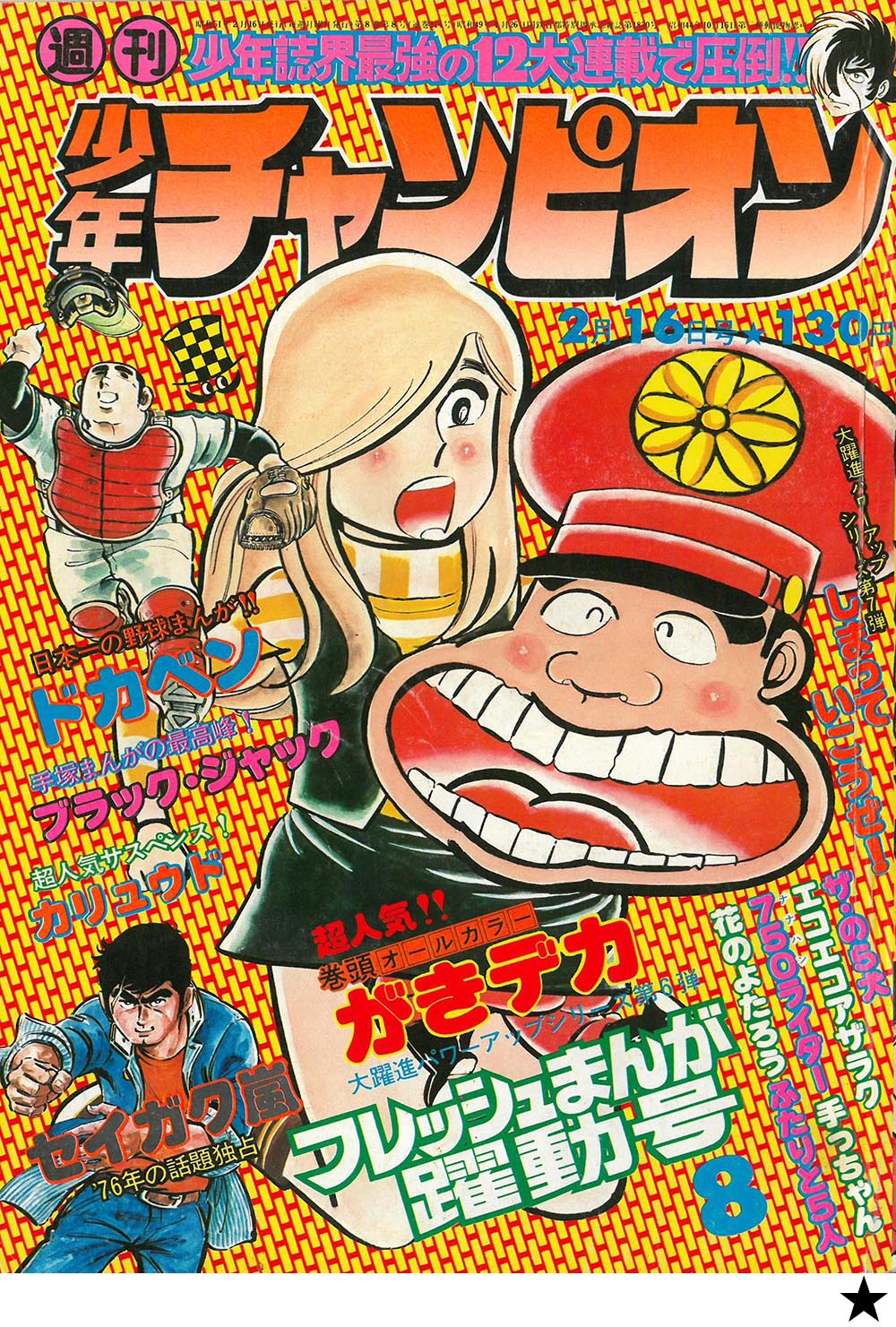

手塚の怪奇嗜好は、デビュー前に原型が描かれていた1948年の「ロストワールド」で既に現われている。同作の地球編は、影を使ったミステリアスな仕掛けであり、登場する悪人たちの姿形は実にグロテスクだった。同年の「魔法屋敷」には、魔法は科学によって打ち破るべきものといったテーゼがあるが、手塚の中には、不合理なもの、怪奇への愛着があったに違いない。さらに同年の「妖怪探偵団」では、異形の人間・妖怪たちの、自身を疎外する世の中への復讐が描かれる。それは後の「アラバスター」(1970-71年『週刊少年チャンピオン』)に通じるテーマだ。

手塚が、怪奇マンガを意識して成功した最初の作品は、1956年の“ライオンブックスシリーズ”二作目「くろい宇宙線」である。

青年マンガ誌が登場する1968-72年頃の、「ザ・クレーター」(1969年『少年チャンピオン』)、「空気の底」(1968-70年『プレイコミック』)などの短編や、長編では「I.L」(1969-70年『ビッグコミック』)「ばるぼら」(1973-74年『ビッグコミック』)などにも怪奇嗜好が見てとれる。

展示作品

「ロストワールド」(不二書房、1948年)/展示品:「ロストワールド」(桃源社、1976年)

「魔法屋敷」(不二書房、1948年)/展示品:「手塚治虫漫画全集・魔法屋敷」(講談社、1982年)

「くろい宇宙線」『おもしろブック』1956年9月号ふろく/展示品:「くろい宇宙線」『おもしろブック』1956年9月号ふろく(小学館クリエイティブ復刻版、2008年)

「妖怪探偵団」(東光堂、1948年)/展示品:パネル

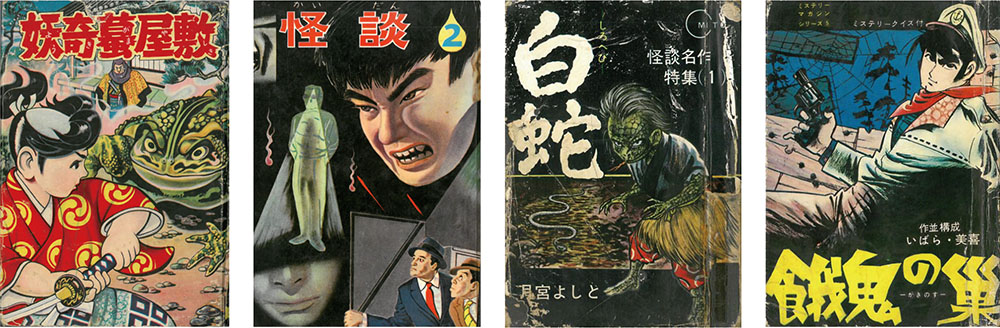

展示品:『妖奇蟇屋敷』坂上泰夫(太平洋文庫、1956年)

太平洋文庫は時代劇を中心とするマンガの単行本を1952年から59年にかけて、最盛期には月18~20冊のペースで刊行し全936巻にも及んだ。どちらかといえば伝奇ロマンの要素やチャンバラものの影響が強く、純粋な怪奇マンガかと言えば、首をひねらざるを得ないが、全巻のうち6分の1が怪異譚であった。

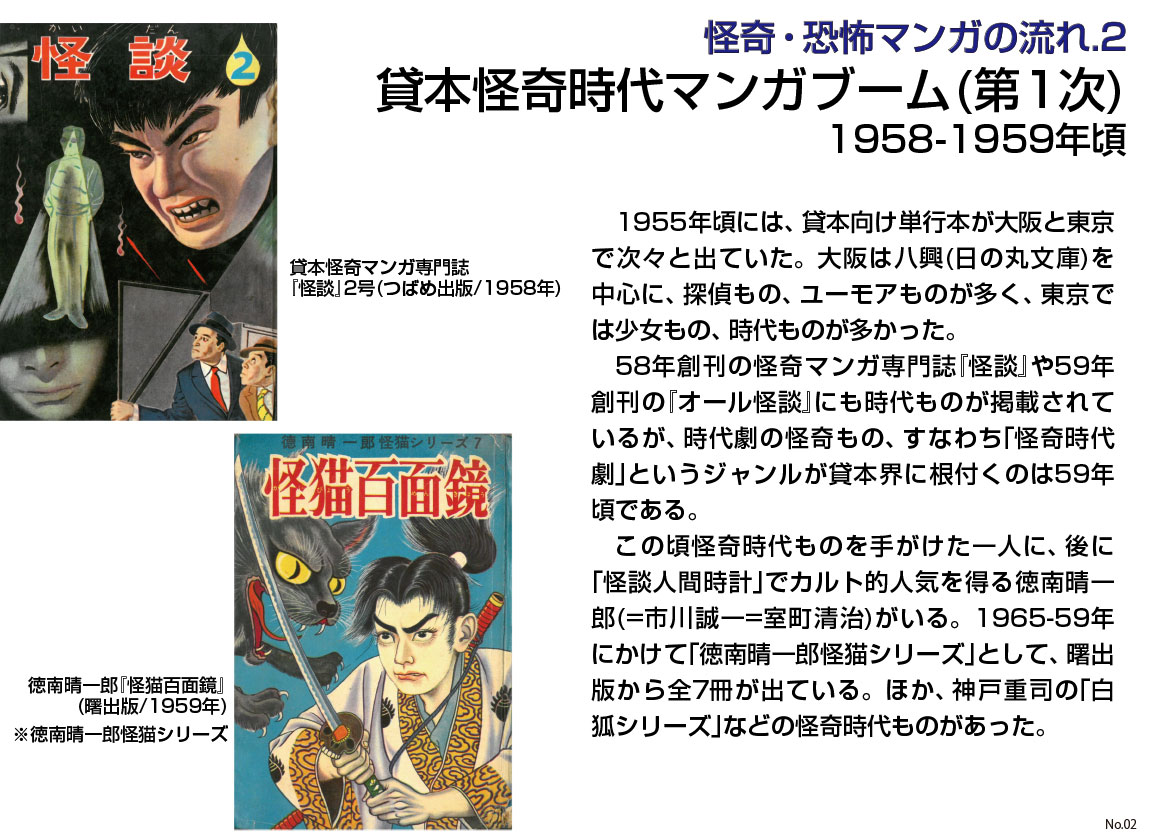

展示品:『怪談』創刊2号(つばめ出版、1958年)

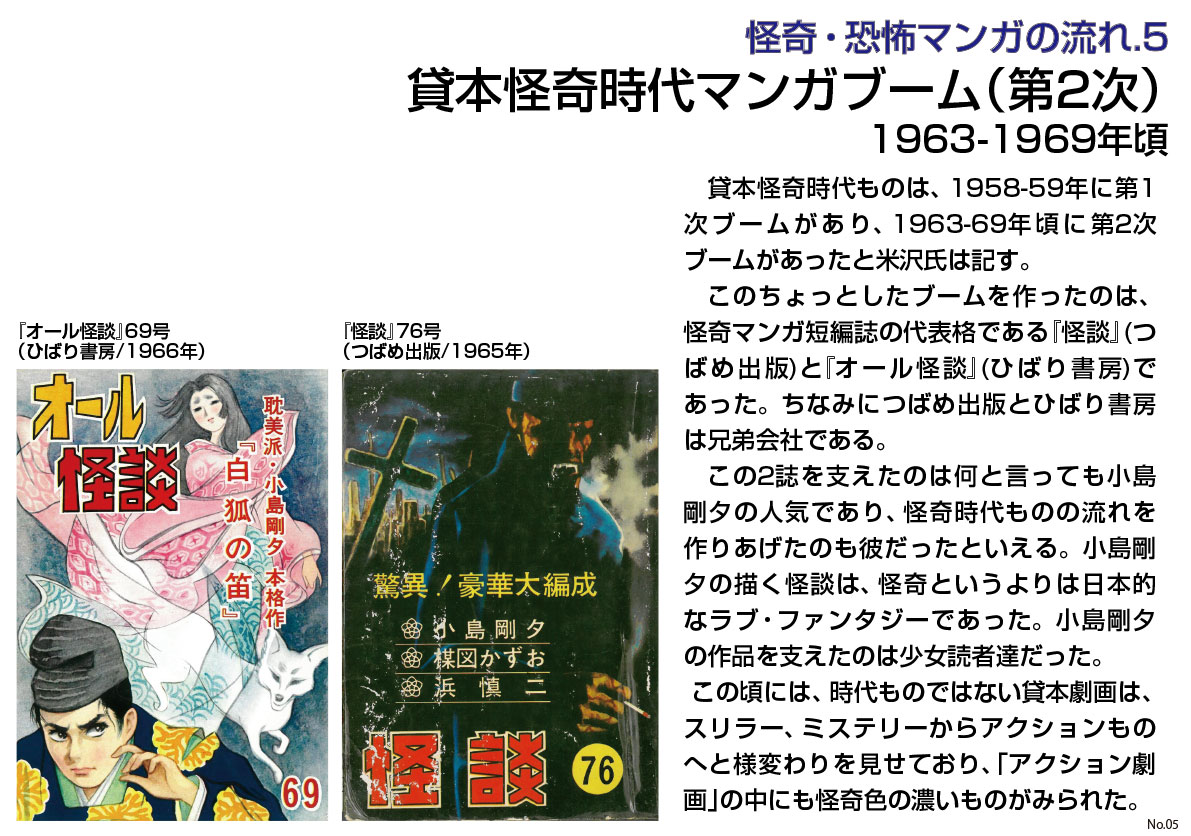

1958年創刊の『怪談』は、59年創刊の『オール怪談』(ひばり書房)とともにしばらくの間怪奇マンガを牽引してゆく。

展示品:『白蛇』月宮よしと(東考社、1960年代後半)※怪談蛇太郎シリーズ

第2次怪奇時代ものブーム前後、東京トップ社から怪奇時代もののシリーズを出していたのが月宮よしと(=月宮美兎=月宮よし美=鬼城寺=鬼城たけし=鬼多川一平=ドン男爵、他)である。いわゆる劇画タッチの時代劇だが、絵にケンがあるため、陰惨なムードをもつ怪奇ものとなっていた。「怪談牡丹燈籠」等、有名作品をマンガ化したものも多い。

展示品:『餓鬼の巣』いばら・美喜(東京トップ社、1960年代)※ミステリーマガジンシリーズ

第2次怪奇時代ものブームの頃には、時代ものではない貸本劇画は、スリラー、ミステリーからアクションものへと様変わりを見せていた。さらに62年には短編集から長編シリーズの時代に入る。その中で、海の男=マドロスの紅達也を主人公にした独自の怪奇アクション路線「ミステリーマガジンシリーズ」(東京トップ社)を続けたのがいばら・美喜(=藤咲のぼる=旋風鬼面)である。

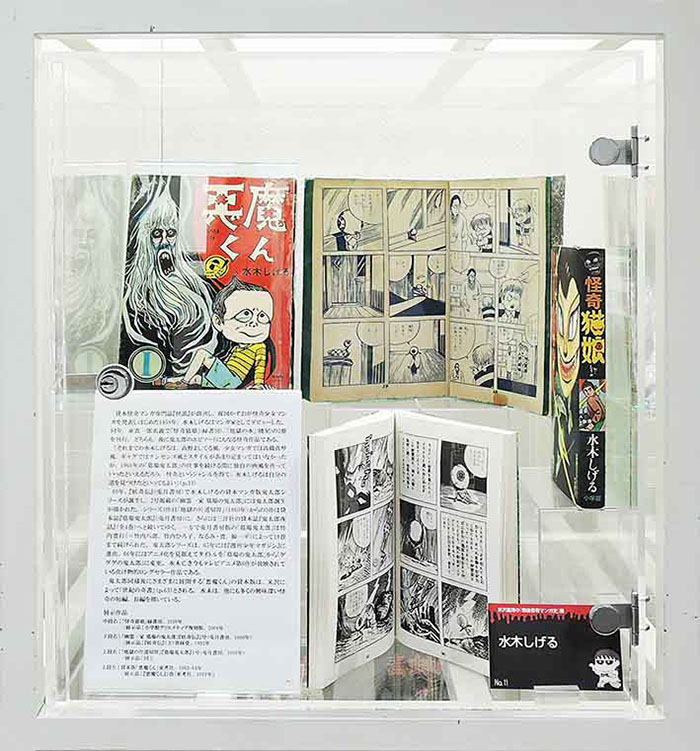

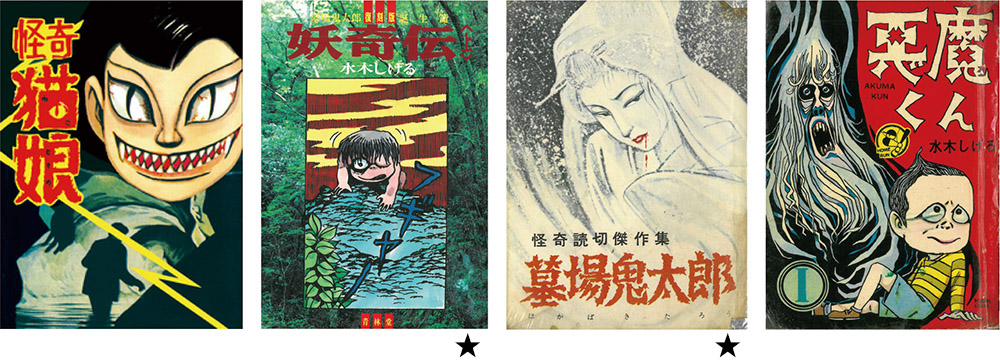

貸本怪奇マンガ専門誌『怪談』が創刊し、楳図かずおが怪奇少女マンガを発表しはじめた1958年、水木しげるはマンガ家としてデビューした。同年、東真一郎名義で「怪奇猫娘」(緑書房)、「地獄の水」(暁星)の2冊を刊行。どちらも、後に鬼太郎のエピソードにもなる怪奇作品である。

「それまでの水木しげるは、高野よしてる風、少女マンガでは高橋真琴風、ギャグではナンセンス風とスタイルがあまり定まってはいなかったが、1960年の「墓場鬼太郎」の仕事を続ける間に独自の画風を作っていったといえるだろう。怪奇というジャンルを得て、水木しげるは自分の道を見つけたといってもよい」(p.33)

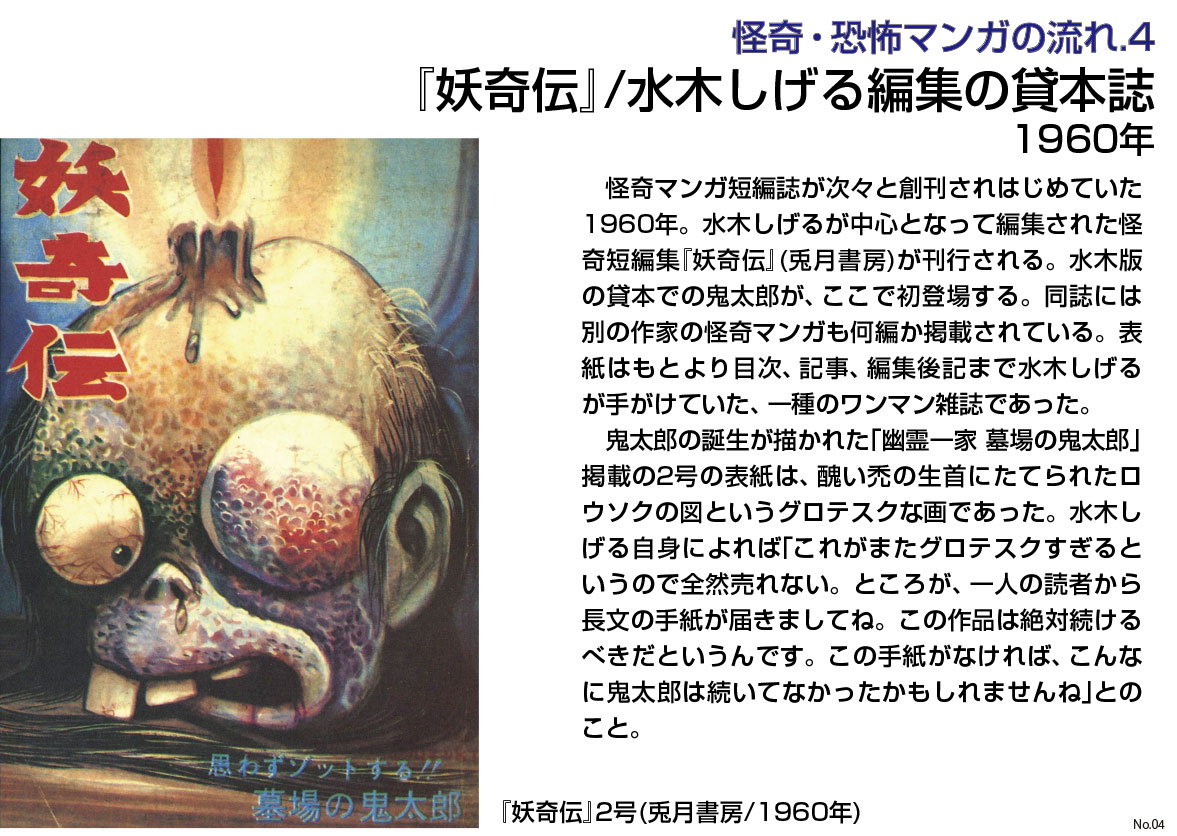

60年、『妖奇伝』(兎月書房)で水木しげるの貸本マンガ版鬼太郎シリーズが誕生し、2号掲載の「幽霊一家 墓場の鬼太郎」には鬼太郎誕生が描かれた。シリーズ3作目「地獄の片道切符」(1960年)からの3作は貸本誌『墓場鬼太郎』(兎月書房)に、さらには三洋社の貸本誌『鬼太郎夜話』(全4巻)へと続いてゆく。一方で兎月書房版の「墓場鬼太郎」は竹内寛行(=竹内八郎、竹内ひろ子、なるみ・寛、鯨一平)によって19巻まで続けられた。鬼太郎シリーズは、65年には『週刊少年マガジン』に進出、66年にはアニメ化を見据えてタイトルを「墓場の鬼太郎」から「ゲゲゲの鬼太郎」に変更。水木亡き今もテレビアニメ第6作が放映されている化け物的ロングセラー作品である。

鬼太郎同様後にさまざまに展開する「悪魔くん」の貸本版は、米沢によって「世紀の奇書」(p.63)とされる。水木は、他にも多くの興味深い怪奇の短編、長編を描いている。

展示作品

「怪奇猫娘」(緑書房、1958年)/展示品:「怪奇猫娘」(小学館クリエイティブ復刻版、2008年)

「幽霊一家 墓場の鬼太郎」『妖奇伝』2号(兎月書房、1960年)/展示品:『妖奇伝』(上)(青林堂、1992年)

「地獄の片道切符」『墓場鬼太郎』1号(兎月書房、1960年)/展示品:『墓場鬼太郎』1号(兎月書房、1960年)

貸本版「悪魔くん」(東考社、1963-64年)/展示品:『悪魔くん』1巻(東考社、1963年)

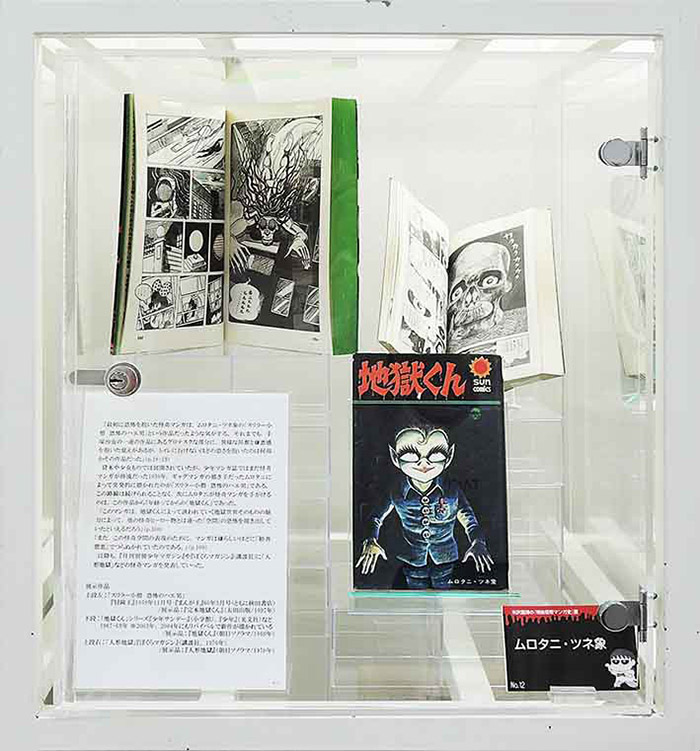

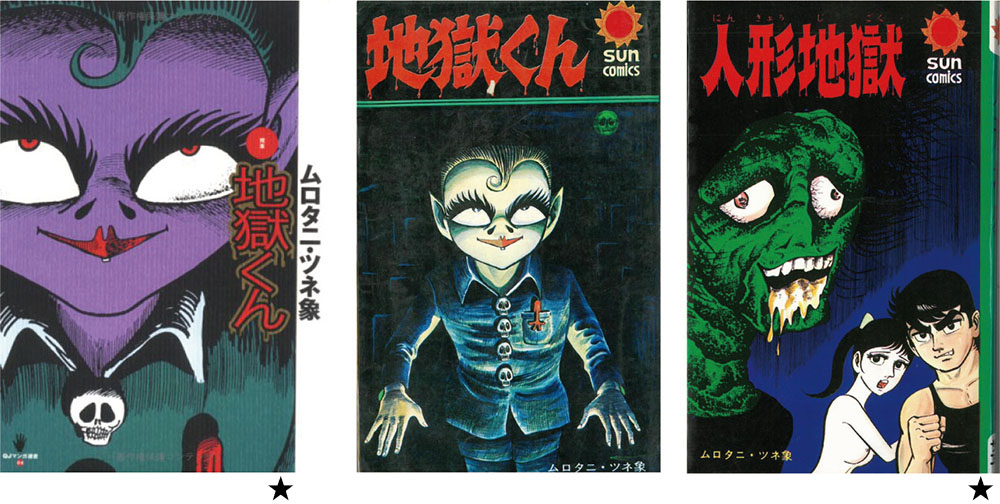

「最初に恐怖を抱いた怪奇マンガは、ムロタニ・ツネ象の「スリラー小僧 恐怖のハエ男」という作品だったような気がする。それまでも、手塚治虫の一連の作品にあるグロテスクな部分に、異様な昂奮と嫌悪感を抱いた覚えがあるが、トイレに行けないほどの恐さを抱いたのは何故かその作品だった」(p.18-19)

貸本や少女ものでは展開されていたが、少年マンガ誌ではまだ怪奇マンガが傍流だった1959年、ギャグマンガの描き手だったムロタニによって突発的に描かれたのが「スリラー小僧 恐怖のハエ男」である。この路線は続けられることなく、次にムロタニが怪奇マンガを手がけるのは、この作品から7年経ってからの「地獄くん」であった。

「このマンガは、地獄くんによって誘われていく地獄世界そのものの魅力によって、他の怪奇ヒーロー物とは違った「空間」の恐怖を描き出していたといえるだろう」(p.100)

「また、この怪奇空間の表現のために、マンガは嫌らしいほどに「勧善懲悪」でつらぬかれていたのである。」(同)

以降も、『月刊別冊少年マガジン』や『ぼくらマガジン』(講談社)に「人形地獄」などの怪奇マンガを発表していった。

展示作品

「スリラー小僧 恐怖のハエ男」『冒険王』1959年11月号-『まんが王』60年3月号(ともに秋田書店)/展示品:『完本地獄くん』(太田出版、1997年)

「地獄くん」シリーズ『少年サンデー』(小学館)、『少年』(光文社)など、1967-69年 ※2003年、2004年にもリバイバルで新作が描かれている

/展示品:『地獄くん』(朝日ソノラマ、1969年)

「人形地獄」『ぼくらマガジン』(講談社、1970年) /展示品:『人形地獄』(朝日ソノラマ、1970年)

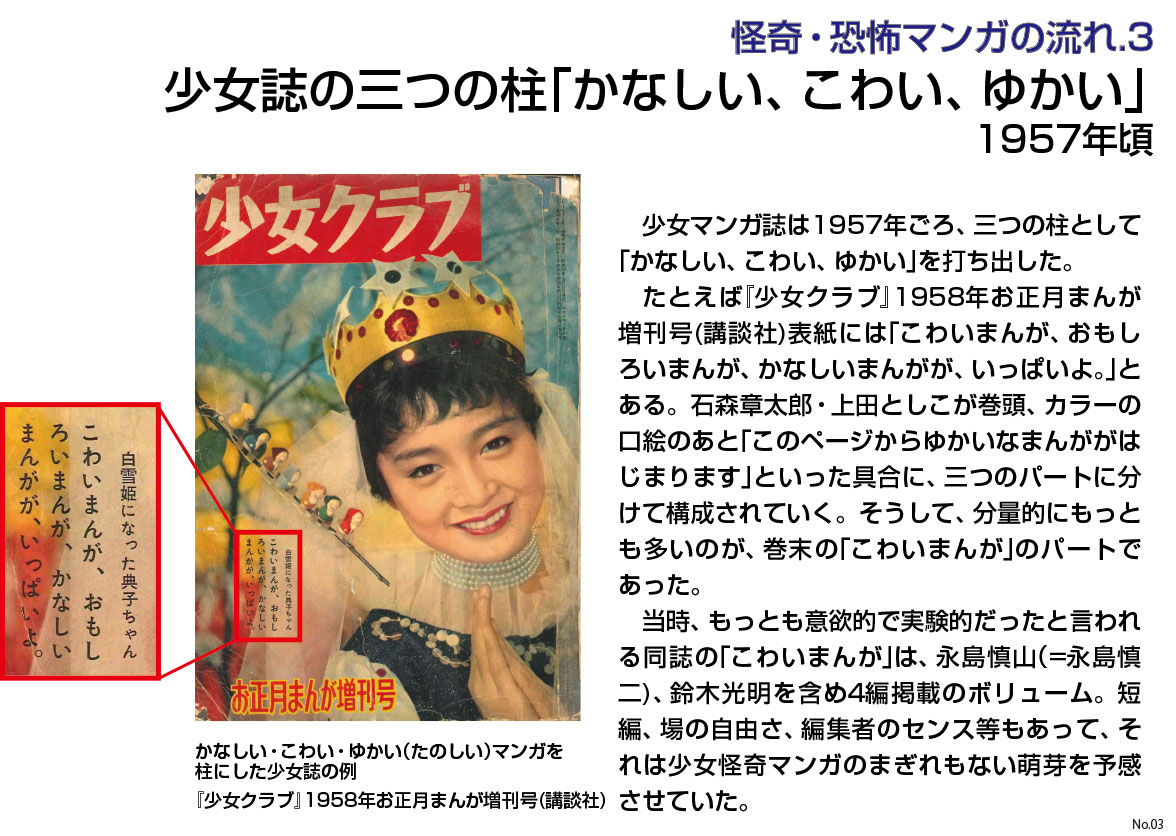

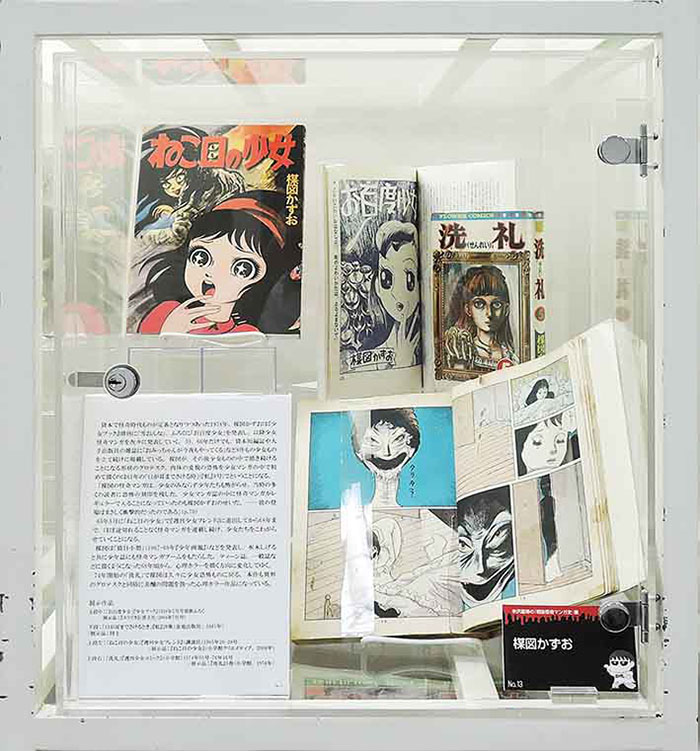

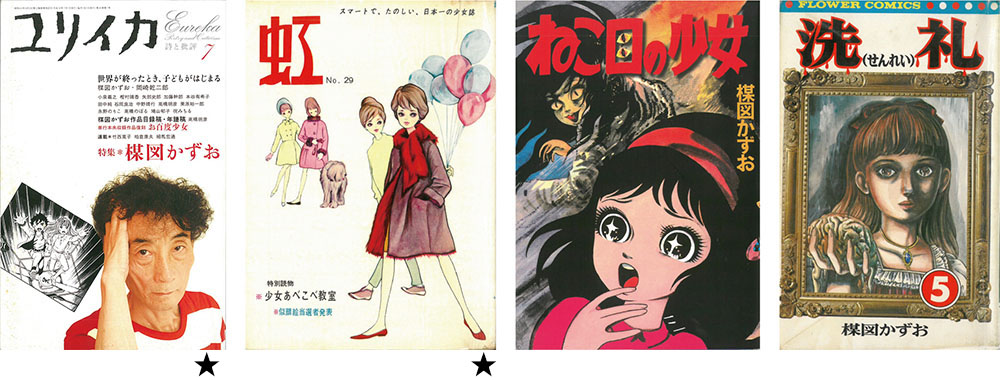

貸本で怪奇時代ものが定番となりつつあった1958年、楳図かずおは『少女ブック』増刊に「雪おんな」、ふろくに「お百度少女」を発表し、以降少女怪奇マンガを次々に発表していく。59、60年だけでも、貸本短編誌や大手出版社の雑誌に「おみっちゃんが今夜もやってくる」など8作もの少女ものを立て続けに掲載している。楳図が、その後少女ものの中で描き続けることになる形状のグロテスク、肉体の変貌の恐怖を少女マンガの中で初めて描くのは61年の「口が耳までさける時」(『虹』9号)でということになる。

「楳図の怪奇マンガは、少女のみならず少年たちも怖がらせ、当時の多くの読者に恐怖の刻印を残した。少女マンガ誌の中に怪奇マンガがレギュラーで入ることになっていったのも楳図かずおのせいだ。——彼の登場はまさしく衝撃的だったのである」(p.70)

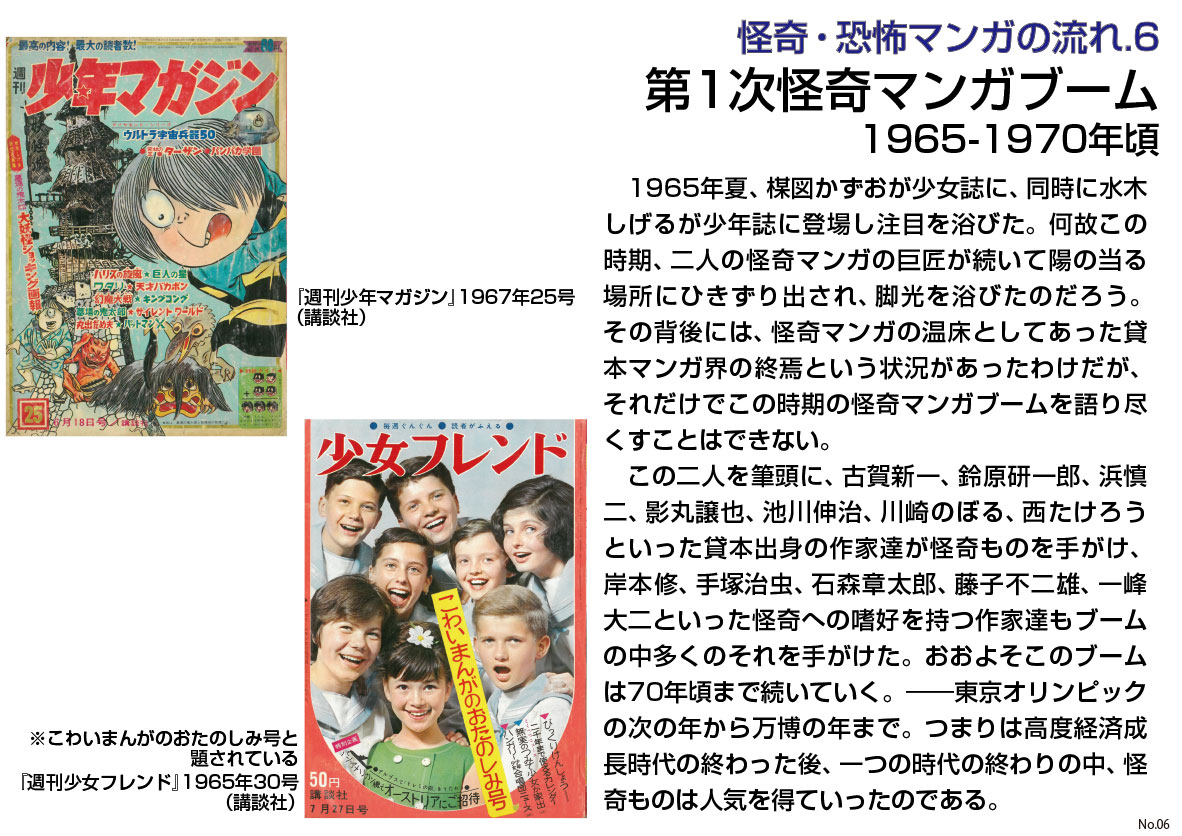

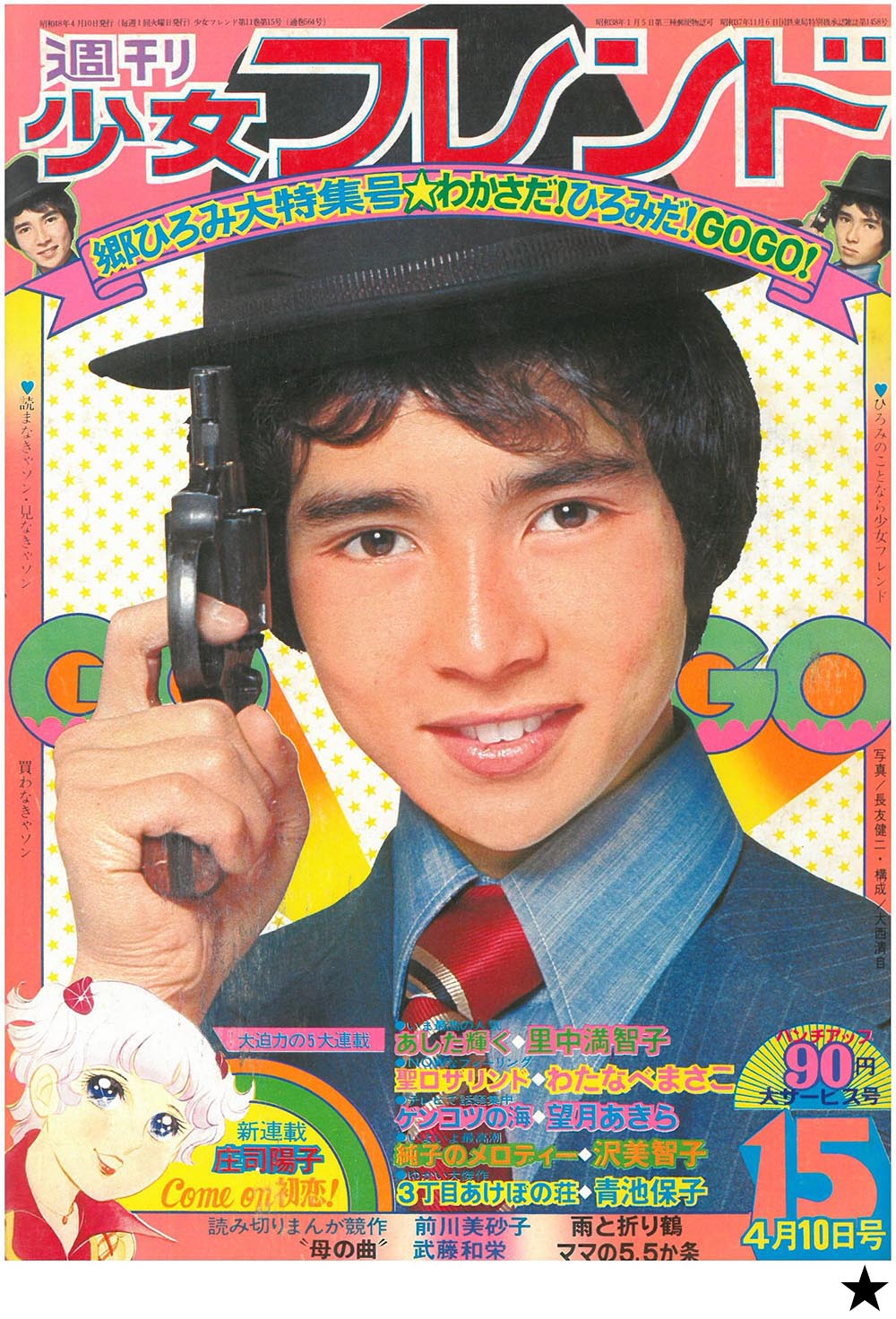

65年5月に「ねこ目の少女」で『週刊少女フレンド』に進出してから68年まで、ほぼ途切れることなく怪奇マンガを連載し続け、少女たちをこわがらせていくことになる。

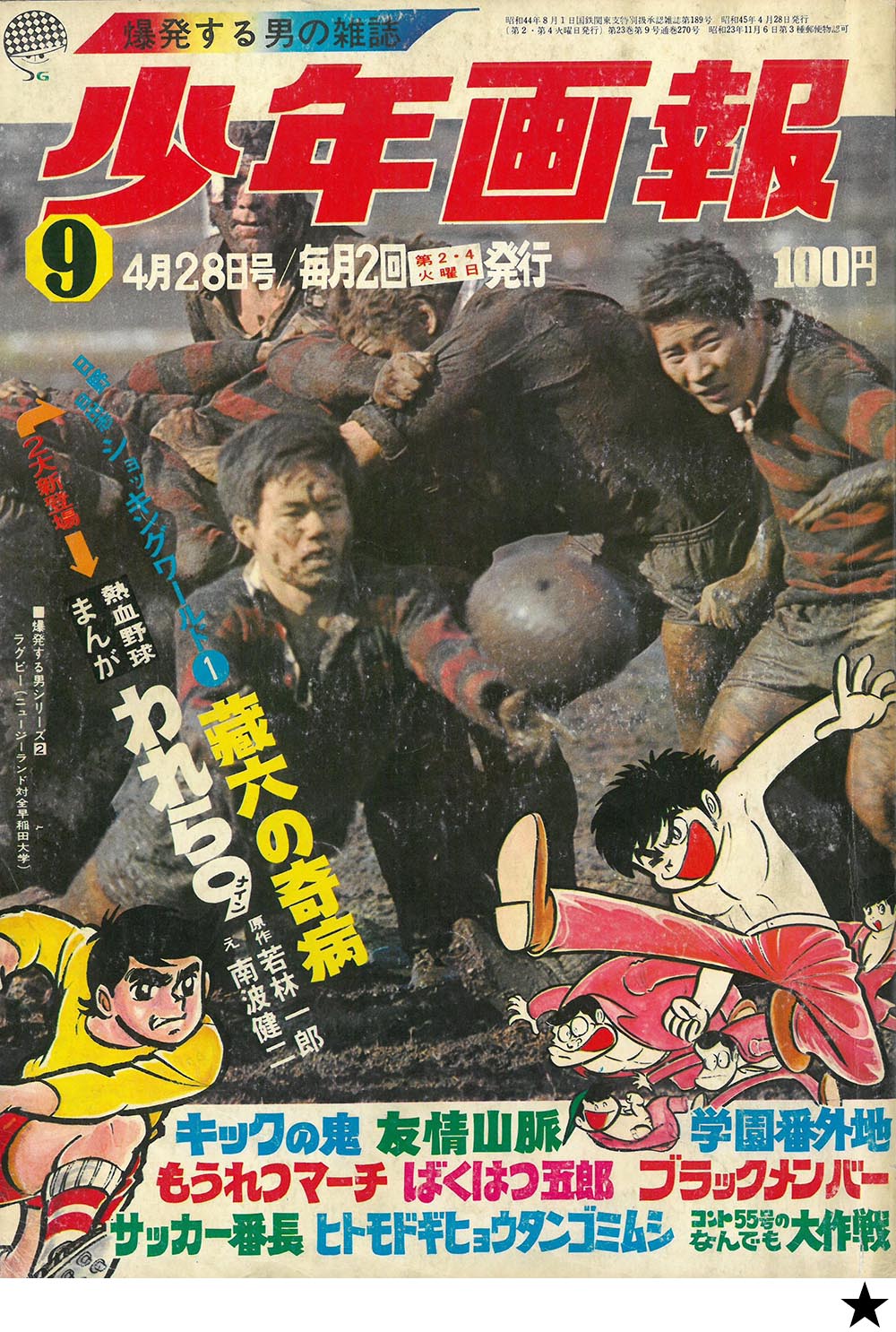

楳図は「猫目小僧」(1967-69年『少年画報』)などを発表し、水木しげると共に少年誌にも怪奇マンガブームをもたらした。ティーン誌、一般誌などに描くようになった68年頃から、心理ホラーを描く方向に変化してゆく。

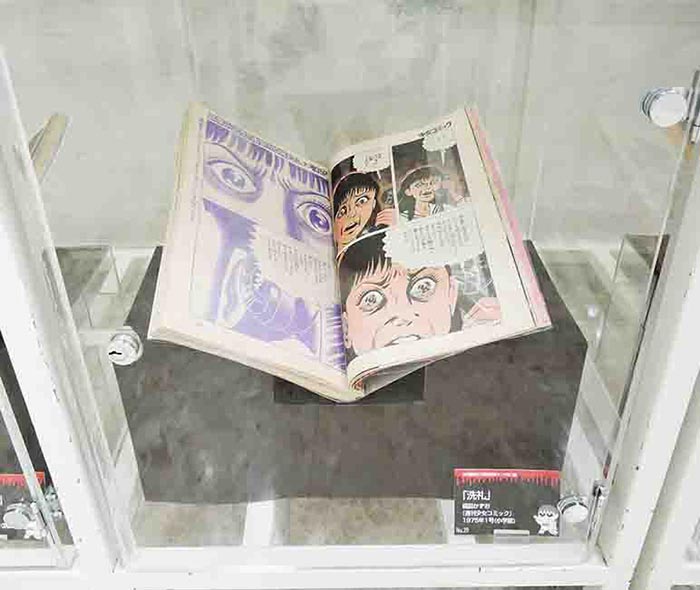

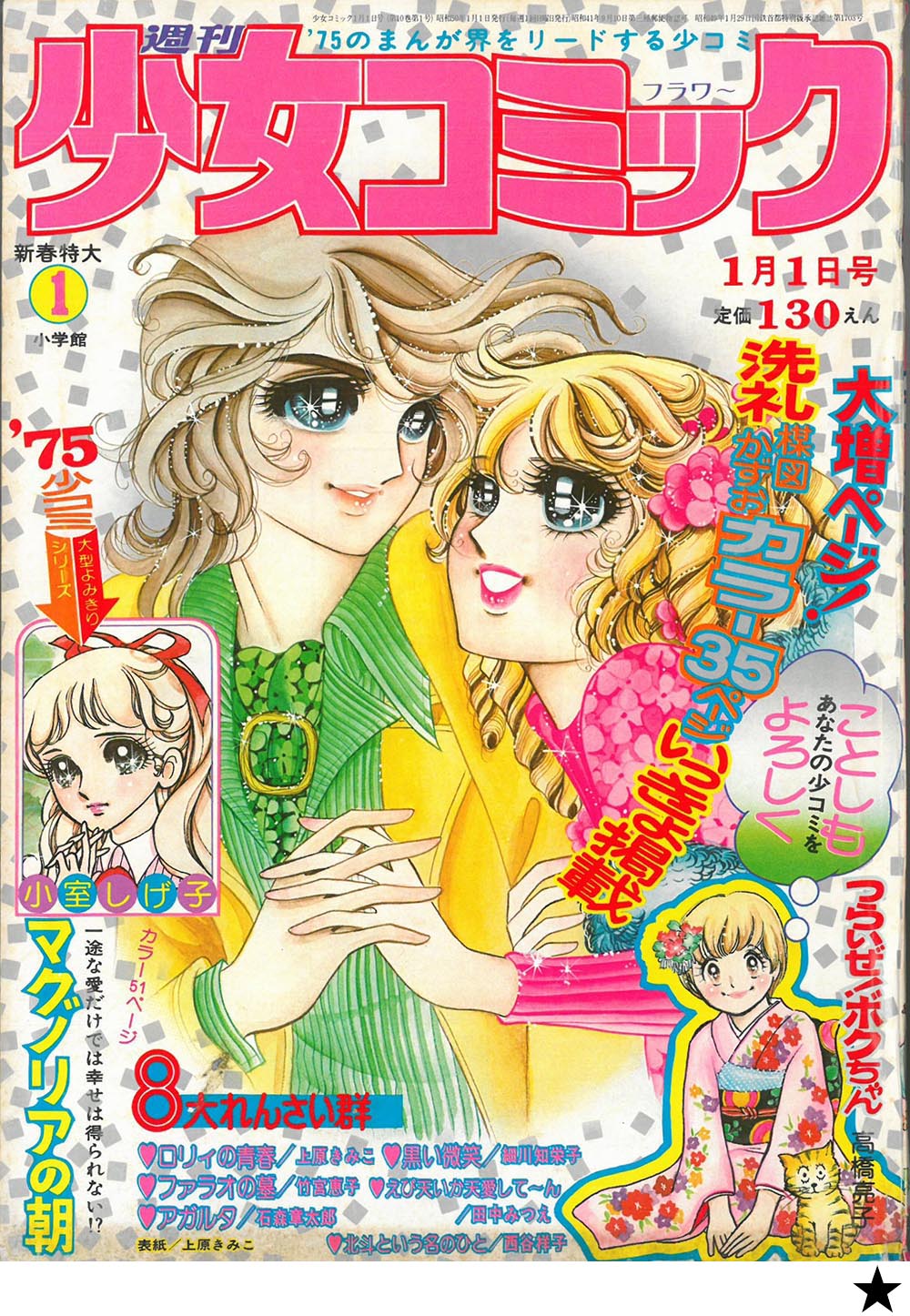

74年開始の「洗礼」で楳図は久々に少女恐怖ものに戻る。本作も異形のグロテスクと同時に美醜の問題を扱った心理ホラー作品になっている。

展示作品

「お百度少女」『少女ブック』1958年5月号別冊ふろく/展示品:『ユリイカ』2004年7月号(青土社)

「口が耳までさけるとき」『虹』29集(金竜出版社、1961年)/展示品:『虹』29集(金竜出版社、1961年)

「ねこ目の少女」『週刊少女フレンド』1965年26-29号(講談社)/展示品:『ねこ目の少女』(小学館クリエイティブ、2008年)

「洗礼」『週刊少女コミック』1974年50号-76年16号(小学館)/展示品:『洗礼』5巻(小学館、1976年)

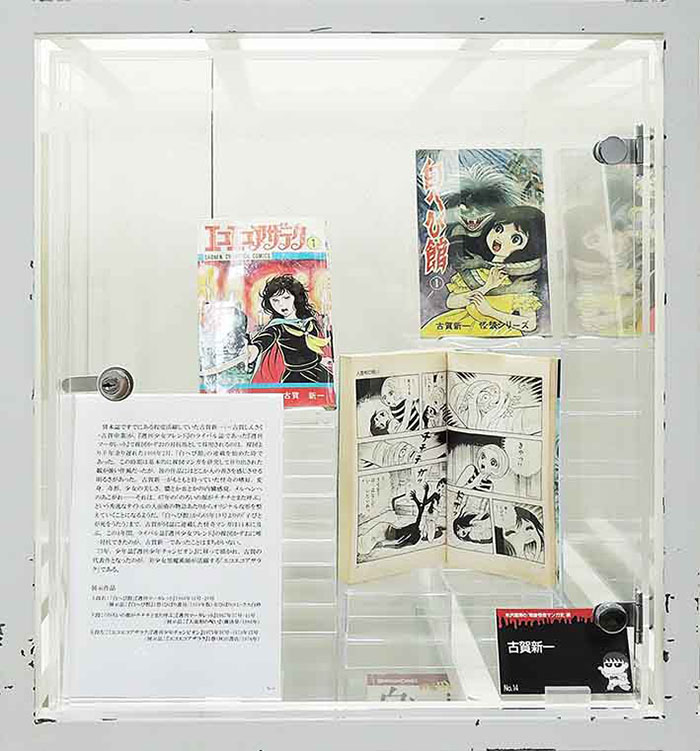

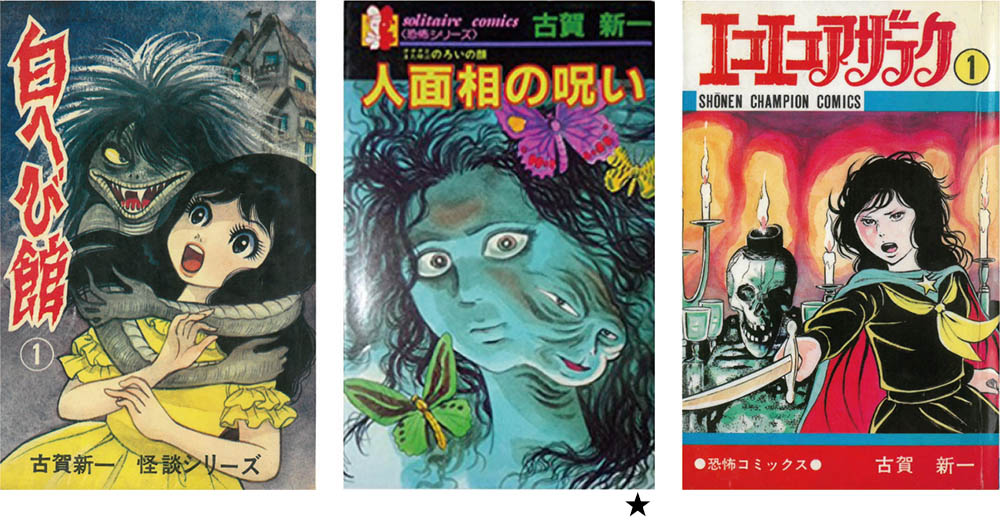

貸本誌ですでにある程度活躍していた古賀新一(=古賀しんさく=古賀申策)が、『週刊少女フレンド』のライバル誌であった『週刊マーガレット』で楳図かずおの対抗馬として採用されるのは、楳図より半年余り遅れた1966年2月、「白へび館」の連載を始めた時であった。この時期は基本的に楳図マンガを研究して作り出された観が強い作風だったが、彼の作品にはどこか人の善さを感じさせる明るさがあった。古賀新一がもともと持っていた怪奇の嗜好、変身、奇形、少女の美しさ、膿とか血とかの内臓感覚、メルヘンへのあこがれ——それは、67年の「のろいの顔がチチチとまた呼ぶ」という秀逸なタイトルの人面瘡の物語あたりからオリジナルな形を整えていくことになるようだ。「白へび館」から69年19号よりの「子びとが死をうたう」まで、古賀が同誌に連載した怪奇マンガは14本に及ぶ。この4年間、ライバル誌『週刊少女フレンド』の楳図かずおに唯一対抗できたのが、古賀新一であったことはまちがいない。

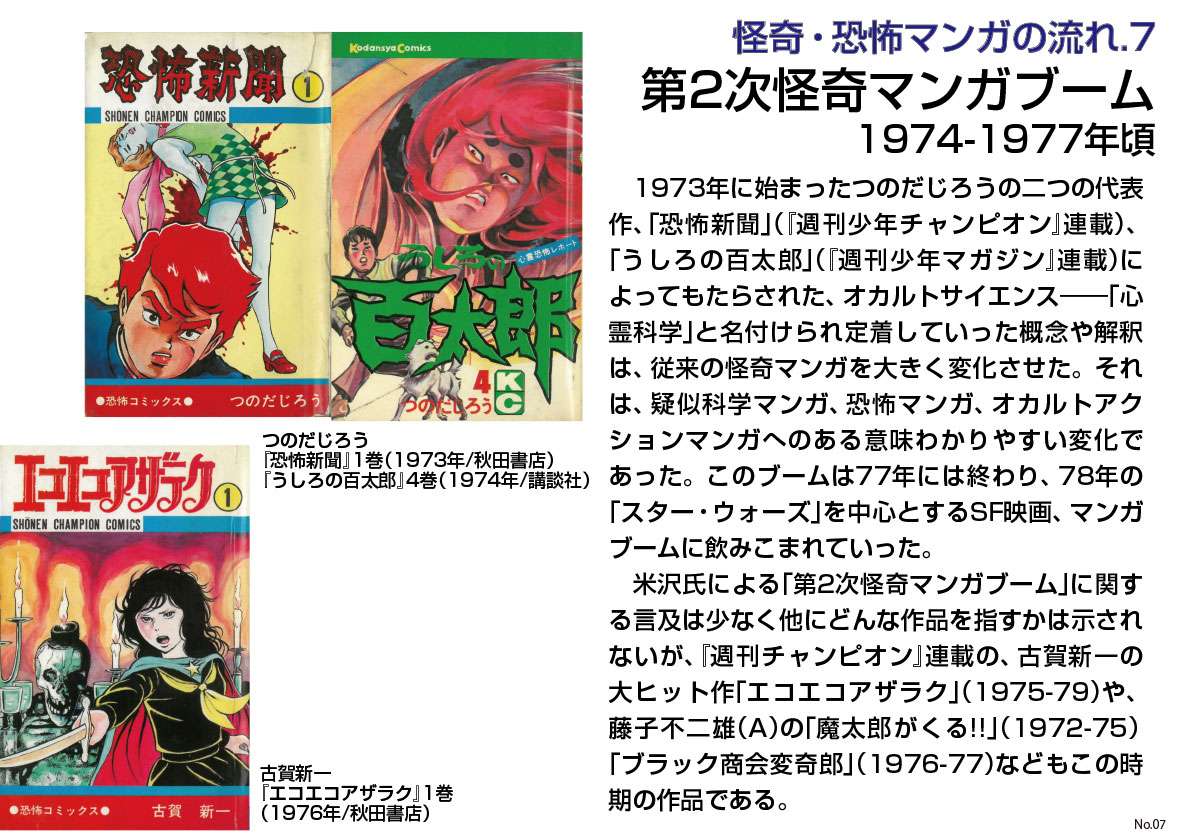

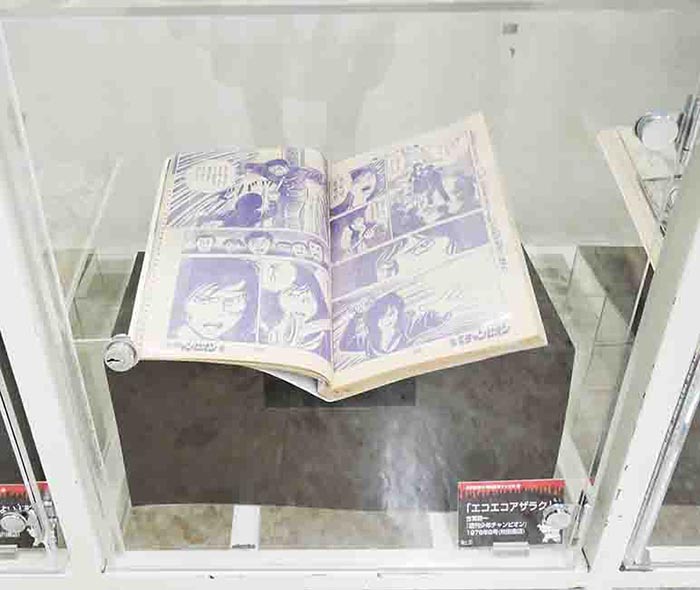

75年、少年誌『週刊少年チャンピオン』に移って描かれ、古賀の代表作となったのが、美少女黒魔術師が活躍する「エコエコアザラク」である。

展示作品

「白へび館」『週刊マーガレット』1966年10号-29号(集英社)

/展示品: 『白へび館』1巻(ひばり書房・白枠、1969年版)

「のろいの顔がチチチとまた呼ぶ」『週刊マーガレット』1967年37号-43号

/展示品:『人面相の呪い』(廣済堂、1986年)

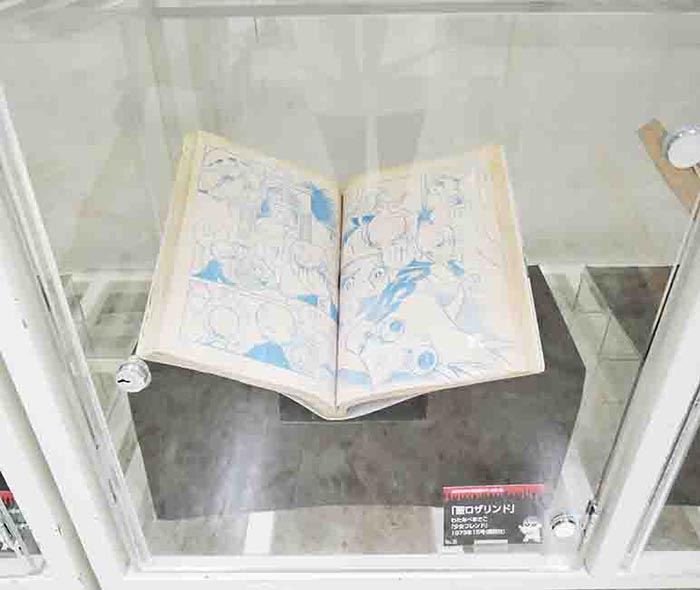

「エコエコアザラク」『週刊少年チャンピオン』1975年36号-1979年15号(秋田書店)

/展示品:『エコエコアザラク』1巻(秋田書店、1976年)

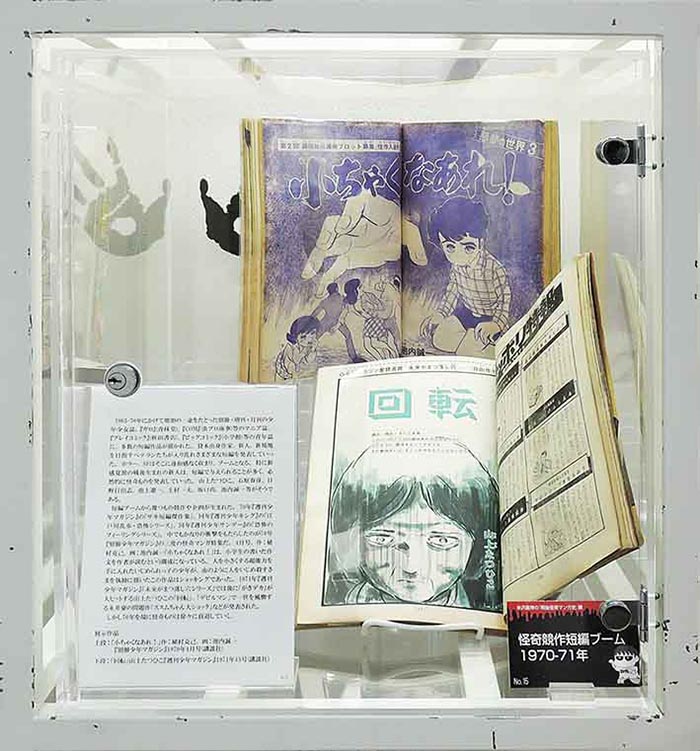

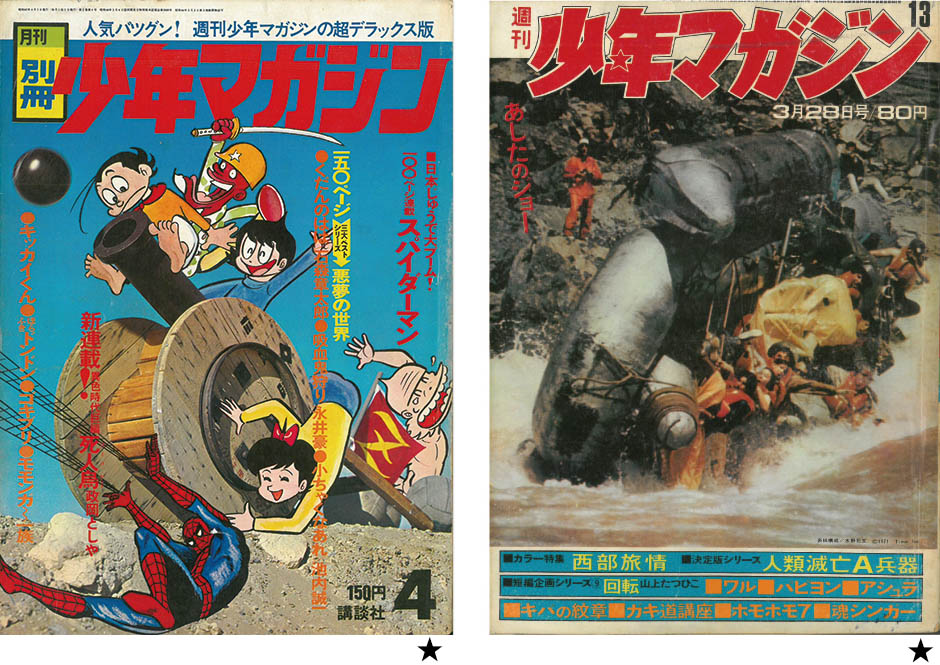

1965-70年にかけて増加の一途をたどった別冊・増刊・月刊の少年少女誌、『ガロ』(青林堂)、『COM』(虫プロ商事)等のマニア誌、『プレイコミック』(秋田書店)、『ビッグコミック』(小学館)等の青年誌に、多数の短編作品が描かれた。貸本出身作家、新人、新境地を目指すベテランたちが入り乱れさまざまな短編を発表していった。ホラー、SFはそこに違和感なく収まり、ブームとなる。特に新感覚派の戦後生まれの新人は、短編で描くチャンスを与えられることが多く、必然的に怪奇ものを発表していった。山上たつひこ、石原春彦、日野日出志、池上遼一、上村一夫、坂口尚、池内誠一等がそうである。

短編ブームから幾つもの競作や企画が生まれた。70年『週刊少年マガジン』の「サキ短編傑作集」、同年『週刊少年キング』の「江戸川乱歩・恐怖シリーズ」、同年『週刊少年サンデー』の「恐怖のフィーリングシリーズ」。中でもかなりの衝撃をもたらしたのが70年『別冊少年マガジン』の三度の怪奇マンガ特集だ。4月号、作:植

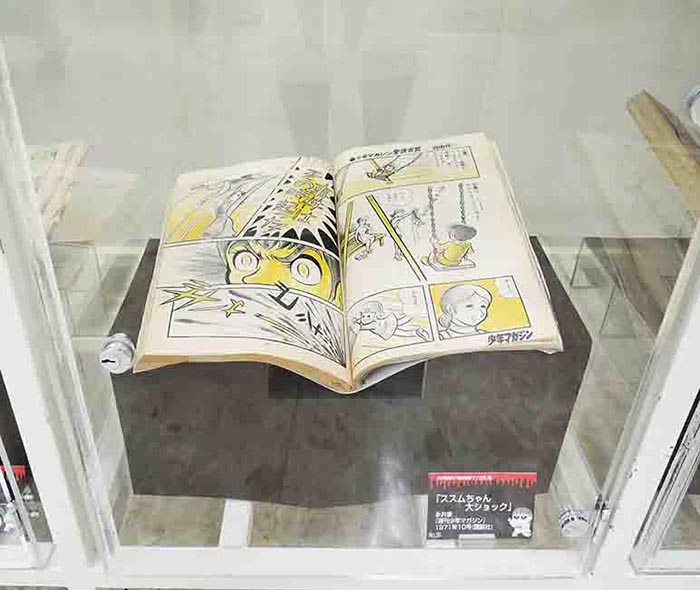

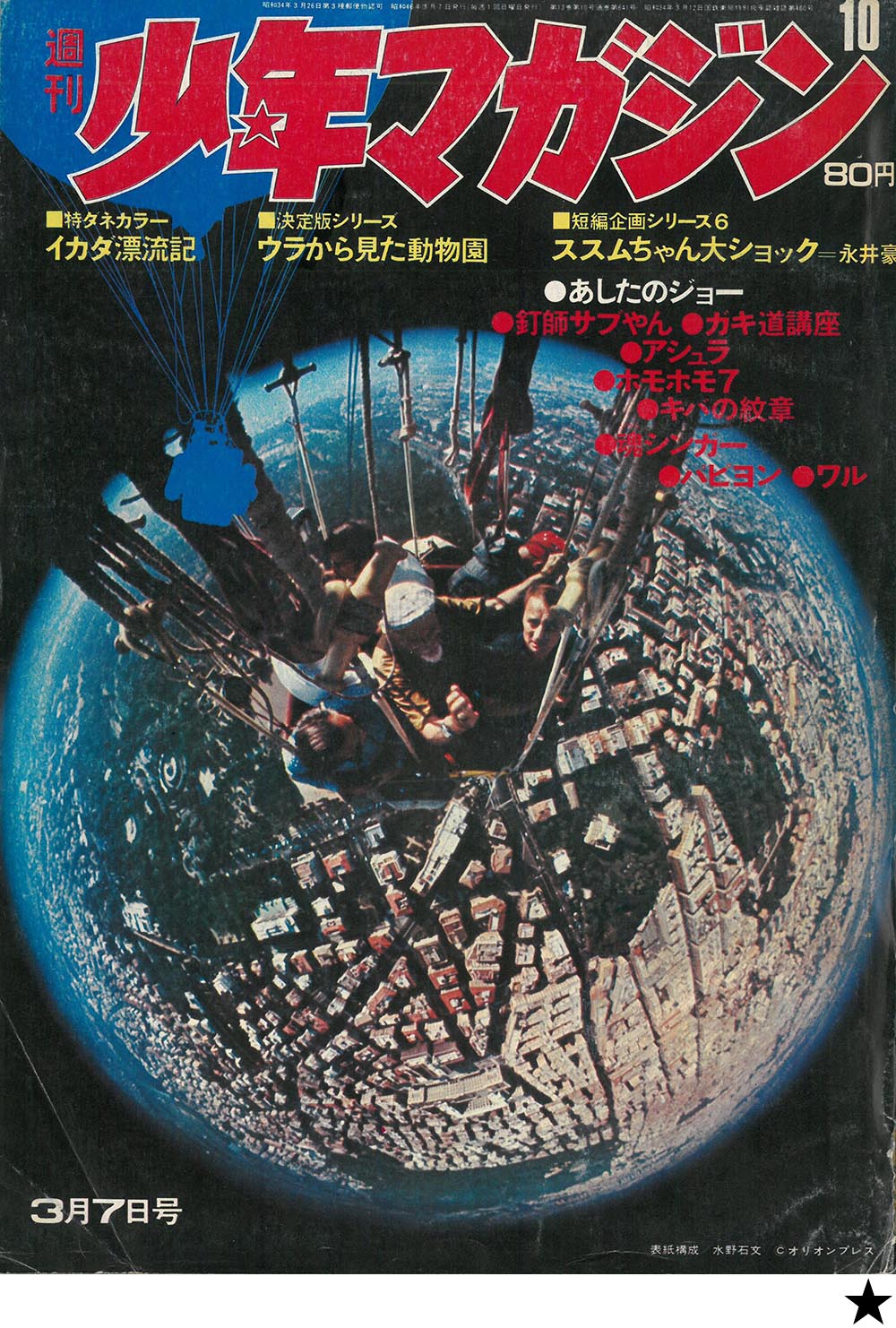

村克己、画:池内誠一「小ちゃくなあれ!」は、小学生の書いた作文を作者が読むという構成になっている。人を小さくする超能力を手に入れたいじめられっ子の少年が、虫のように人をいじめ殺すさまを執拗に描いたこの作品はショッキングであった。1971年『週刊少年マガジン』「未来がまつ落し穴シリーズ」では後に「がきデカ」が

大ヒットする山上たつひこの「回転」、「デビルマン」で一世を風靡する永井豪の問題作「ススムちゃん大ショック」などが発表された。

しかし70年を境に怪奇ものは徐々に衰退していく。

展示作品

「小ちゃくなあれ!」作: 植村克己、画: 池内誠一『別冊少年マガジン』1970年4月号(講談社)

「回転」山上たつひこ『週刊少年マガジン』1971年13号(講談社)

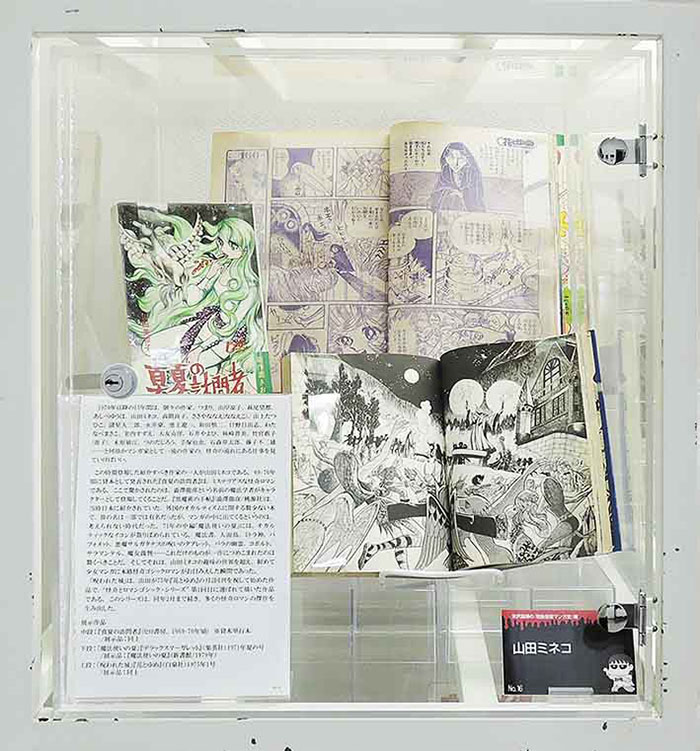

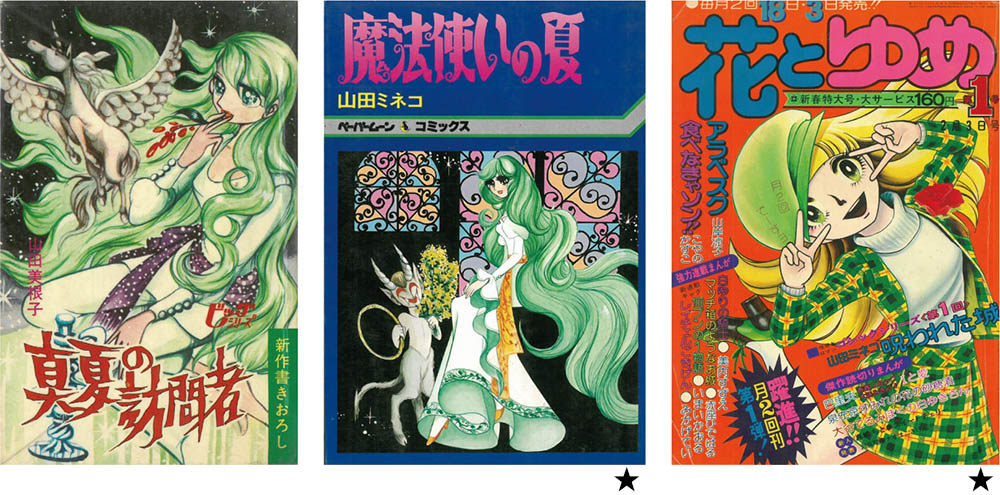

1970年以降の15年間は、個々の作家、つまり、山岸凉子、萩尾望都、あしべゆうほ、山田ミネコ、高階良子、ささやななえ(ななえこ)、山上たつひこ、諸星大二郎、永井豪、池上遼一、和田慎二、日野日出志、わたなべまさこ、美内すずえ、大友克洋、石井やよひ、柿崎普美、竹宮恵子(惠子)、木原敏江、つのだじろう、手塚治虫、石森章太郎、藤子不二雄……と何故かマンガ家として一流の作家の、怪奇の流れにある仕事を見ていけばいい。

この時期登場した紹介すべき作家の一人が山田ミネコである。69-70年頃に貸本として発表された『真夏の訪問者』は、ミステリアスな怪奇ロマンである。ここで驚かされたのは、澁澤龍彦という名前の魔法学者がキャラクターとして登場してくることだ。『黒魔術の手帖』(澁澤龍彦/桃源社)は、当時日本に紹介されていた、 外国のオカルティズムに関する数少ない本で、彼の名は一部では有名だったが、マンガの中に出てくるというのは、考えられない時代だった。71年の中編「魔法使いの夏」には、オカルティックなイコンが散りばめられている。魔法書、人面鳥、ミトラ神、バフォメット、悪魔サルガタナスの呪いのタブレット、バラの幽霊、コボルト、サラマンテル、魔女裁判……これだけのものが一作につめこまれたのは驚くべきことだ。そしてそれは、山田ミネコの趣味の世界を超え、初めて少女マンガに本格怪奇ゴシックロマンがお目みえした瞬間であった。

「呪われた城」は、山田が75年『花とゆめ』の月2回刊を祝して始めた作品で、“怪奇とロマンゴシック・シリーズ” 第1回目に選ばれて描いた作品である。このシリーズは、同年2月まで続き、多くの怪奇ロマンの傑作を生み出した。

展示作品

『真夏の訪問者』(ヒロ書房、1969-70年頃)※貸本単行本/展示品: 『真夏の訪問者』(ヒロ書房、1969-70年頃)

「魔法使いの夏」『デラックスマーガレット』1971年夏の号(集英社)/展示品: 『魔法使いの夏』(新書館、1979年)

「呪われた城」『花とゆめ』1975年1号(白泉社)/展示品: 『花とゆめ』1975年1号(白泉社)

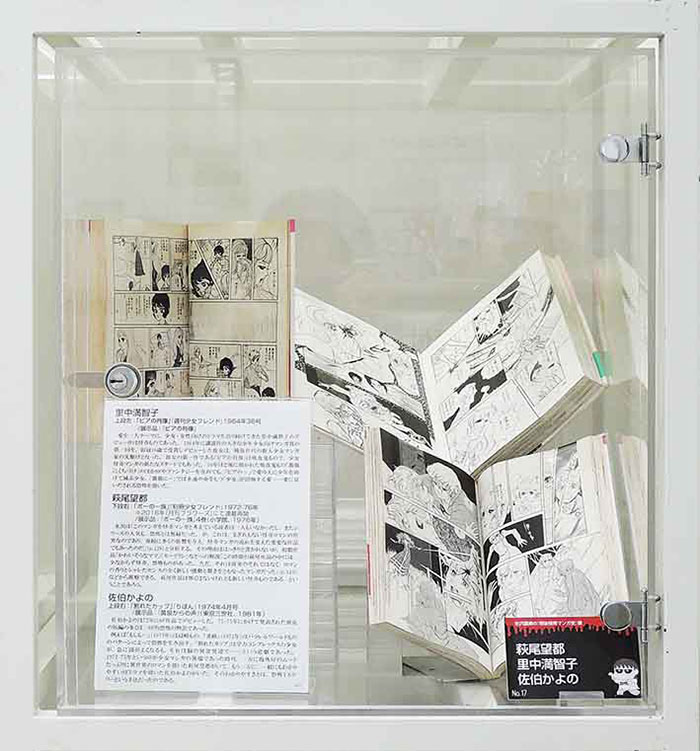

展示作品

「ピアの肖像」『週刊少女フレンド』1964年36号(講談社)

/展示品:『ピアの肖像』(講談社、1976年)

愛を一大テーマに、少女・女性向けのドラマを語り続けてきた里中満智子のデビュー作は怪奇ものであった。1964年に講談社の大きな少年少女向けマンガ賞の第一回を、弱冠16歳で受賞しデビューした彼女は、戦後世代の新人少女マンガ家の先駆けとなった。彼女の第一作である「ピアの肖像」は吸血鬼もので、少女怪奇マンガの新たなスタートでもあった。10年ほど後に描かれた吸血鬼もの「薔薇にくちづけ」のほかSFやファンタジーを含めても、「ピアの~」で愛ゆえに少年を助けて滅ぶ少女、「薔薇に~」では永遠の命をもつ「少女」が固執する愛——愛に見いだされる恐怖を描いた。

展示作品

「ポーの一族」『別冊少女フレンド』1972-76年(講談社)※2016年『月刊フラワーズ』(小学館)にて連載再開

/展示品:『ポーの一族』4巻(小学館、1976年)

米沢は「このマンガを怪奇マンガと考えている読者は一人もいなかったし、またシリーズの人気も、恐怖とは無縁だった。が、これは、まぎれもない怪奇ロマンの世界なのであり、後続に多くの影響を与え、怪奇マンガの流れを変えた重要な作品でもあったのだ」(p.128)と分析する。その理由ははっきりと書かれないが、初期作品「かわいそうなママ」「モードリン」などへの解説「この時期の萩尾作品の中には、少なからず怪奇、恐怖ものがあった。ただ、それは従来のそれではなく、ロマンの香りとシャレたセンスの全く新しい感動と驚きをともなったマンガだった」(p.125)などから推察できる。萩尾作品は怖くはないけれども新しい怪奇ものである、ということであろう。

展示作品

「割れたカップ」『りぼん』1974年4月号(集英社)/展示品:『黄泉からの声』(東京三世社、1981年)

佐伯かよのは72年にSF作品でデビューした。73-75年にかけて発表された彼女の短編の多くは、SF的恐怖の物語であった。

例えば「もしも…」(1973年)は侵略もの、「迷路」(1974年)はパラレルワールドもののパターンによって恐怖を生み出す。「割れたカップ」は学力コンプレックスの少女が、急に頭がよくなるも、それは脳の異常発達で……という悲劇であった。1972-75年というSFが少女マンガの異端であった時代、一方に海外SFのムードたっぷりに異世界のロマンを描いた萩尾望都がいて、もう一方に、一般にもわかりやすいSFドラマを描いた佐伯かよのがいた。そのわかりやすさとは、恐怖ミステリーという手法だったのである。

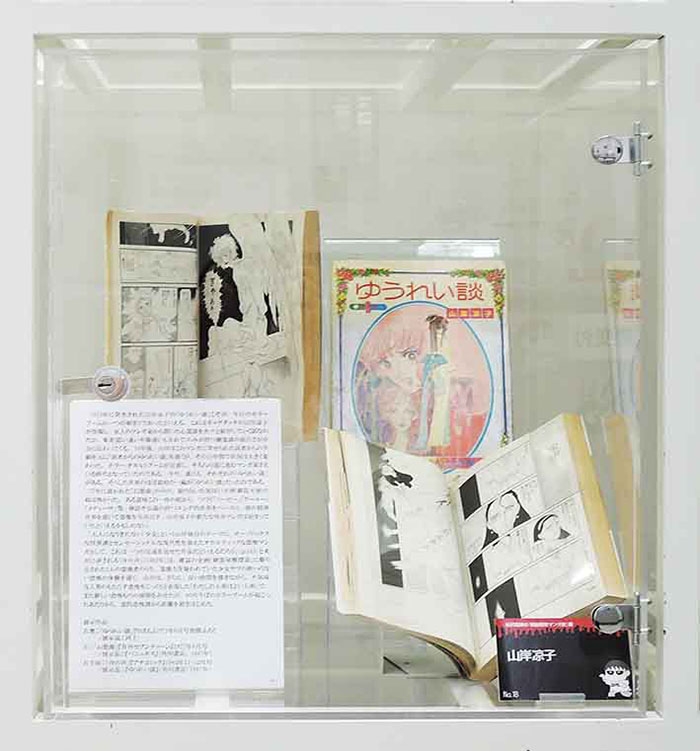

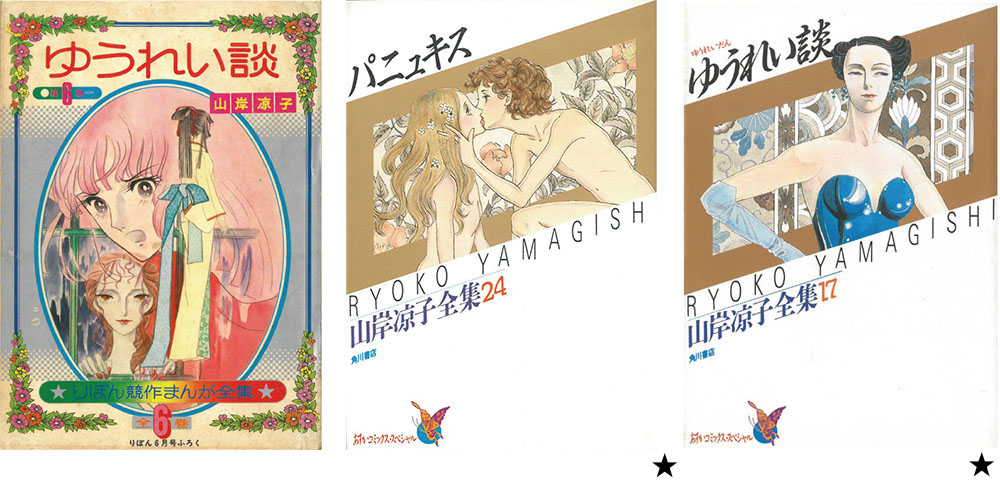

1973年に発表された山岸凉子の「ゆうれい談」こそが、今日のホラーブームの一つの始まりであったといえる。これはギャグタッチの山岸凉子が登場し、友人のマンガ家から聞いた心霊談を次々と紹介していく話なのだが、事実(思い違いや勘違いも含めて)のみがもつ幽霊談の面白さが存分に伝わってくる。10年後、山岸はこのマンガに寄せられた読者からの手紙を元に「読者からのゆうれい談」を描くが、その10年間で状況は大きく変わった。ホラー/オカルトブームが定着し、そちらの道に進むマンガ家さえいる時代となっていたのである。今や、誰にも、それぞれの「ゆうれい談」がある。そうした世界のほぼ最初の一編が「ゆうれい談」だったのである。

77年に描かれた「幻想曲」の中の、振り向いた気狂い天使(腐乱天使)の絵は怖かった。ある意味この一枚の絵から、つづく「ハーピー」「グールー」「メデューサ」等、神話や伝説の持つユング的世界をベースに、個の精神世界を描いて恐怖を生み出す、山岸凉子の新たな怪奇マンガは始まっていたといえるかもしれない。

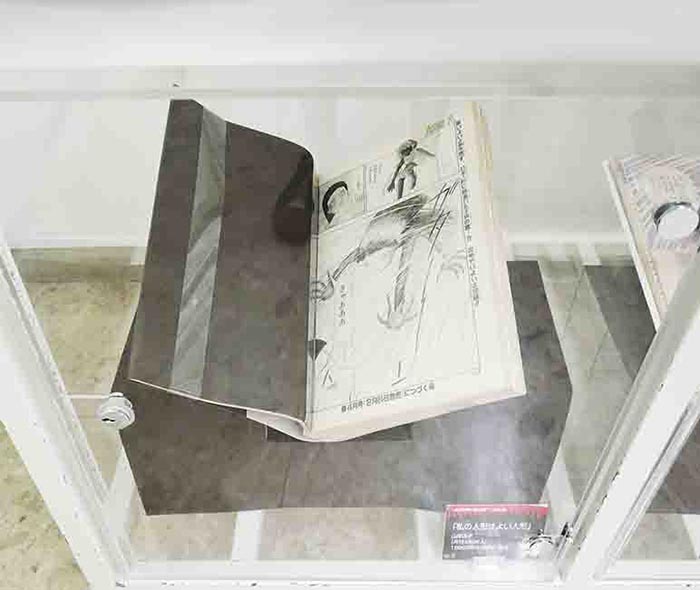

「大人になりきれない「少女」という山岸独自のテーマに、オーソドックスな怪異譚とセンセーショナルな現代性を加えたオカルティックな恐怖マンガとして、これは一つの完成を見せた作品だといえるだろう。」(p.145)と米沢に評される「汐の声」(1982年)は、雑誌の企画「幽霊屋敷探訪」に駆り出された3人の霊能者のうち、霊能力を疑われていた少女サワの救いのない恐怖の体験を描く。山岸は、さらに、年月の経過を描くことで、不気味な人形のもたらす恐怖をじっくりと表現した「わたしの人形はよい人形」で、また新しい恐怖ものの展開をみせたが、80代半ばのホラーブームが起こったあたりから、霊的恐怖譚から距離を置きはじめた。

展示作品

「ゆうれい談」『りぼん』1973年6月号別冊ふろく(集英社)/展示品: 『りぼん』1973年6月号別冊ふろく

「幻想曲」『月刊セブンティーン』1977年8月号(集英社)/展示品:『パニュキス』(角川書店、1987年)

「汐の声」『プチコミック』1982年11-12月号(小学館)/展示品: 『ゆうれい談』(角川書店/1987年)

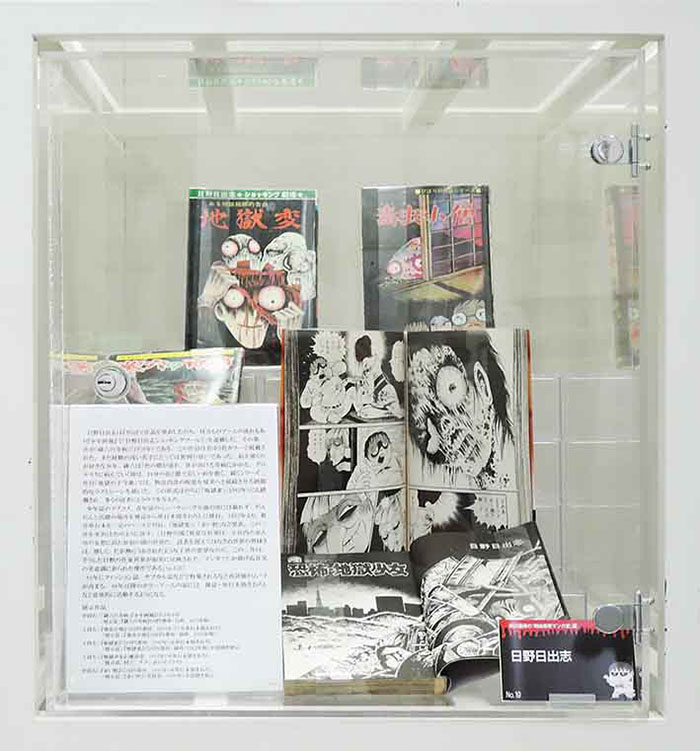

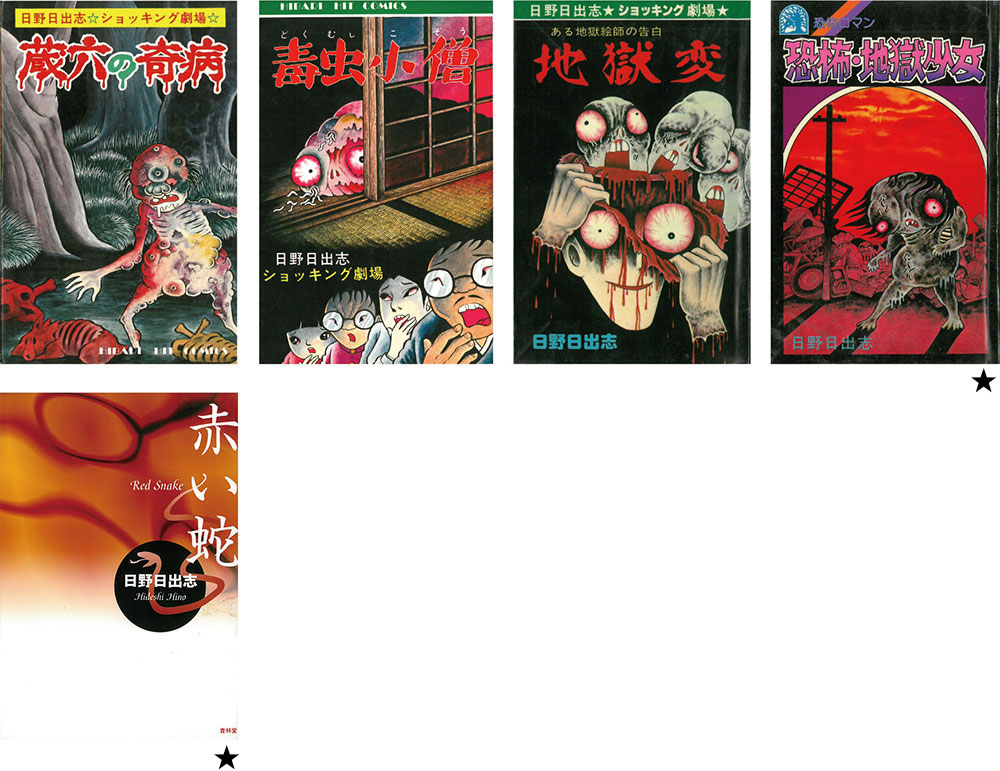

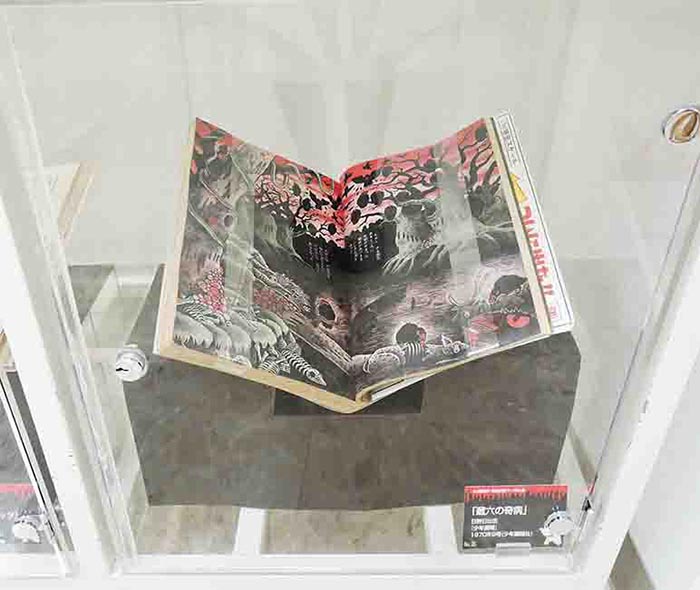

日野日出志は『ガロ』で作品を発表したのち、怪奇ものブームの流れもあり『少年画報』で「日野日出志ショッキングワールド」を連載した。その第一作が「蔵六の奇病」(1970年)である。この作品は巻中2色カラーで掲載された。まだ経験の浅い若手にとっては異例の扱いであった。絵を描くのが好きな少年、蔵六は7色の膿が流れ、体が溶ける奇病にかかる。グロテスクに病んでいく彼は、自身の血と膿で美しい絵を描く。続くシリーズ二作目「地獄の子守歌」では、物語内部の呪詛を現実へと接続させる画期的なラストシーンを描いた。この形式はのちに「地獄変」(1982年)にも踏襲され、多くの読者にトラウマを与えた。

少年誌のラブコメ、青年誌のニューウェーヴ全盛の波には載れず、だんだんと活躍の場所を雑誌から単行本描きおろしに移行。1982年より、新作単行本を一定のペースで刊行。「地獄変」、「赤い蛇」など発表。この二作を米沢は次のように評す。「日野の描く異常な世界は、子宮内の赤ん坊の妄想に似た原初の闇の世界だ。読者を捉えてはなさぬ世界の異様さは、懐しく、だが熱にうかされたような子供の悪夢なのだ。この二作は、そうした日野の作家世界が如実に反映された、マンガでしか描けぬ狂気の美意識に彩られた傑作である。」(p.156)

84年にファッション誌、サブカル誌などで特集されるなど再評価のムードが高まる。86年以降のホラーブームの頃には、雑誌・単行本描きおろしなど意欲的に活動するようになる。

展示作品

「蔵六の奇病」『少年画報』1970年9号(少年画報社)

/展示品: 『蔵六の奇病』ひばり書房・白枠、1975年版)

『毒虫小僧』(ひばり書房、1975年?)※単行本描きおろし

/展示品:『毒虫小僧』(ひばり書房・黒枠、1975年版)

『地獄変』(ひばり書房、1982年)※単行本描きおろし

/展示品: 『地獄変』(ひばり書房・緑枠、1982年版)※見開き展示

『地獄少女』(廣済堂、1982年)※単行本描きおろし

/展示品: 『地獄少女』(廣済堂、1982年)、チラシ表の元イラスト

『赤い蛇』(ひばり書房、1983年)※単行本描きおろし

/展示品: 『赤い蛇』(青林堂、2000年)※見開き展示

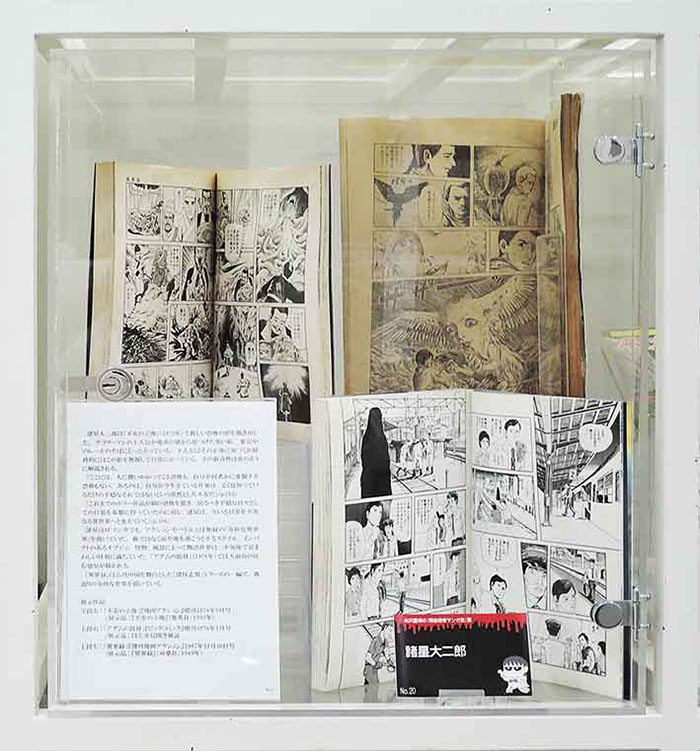

諸星大二郎は「不安の立像」(1973年)で新しい恐怖の形を描き出した。サラリーマンの主人公が電車の窓から見つけた黒い影。東京中のレールのそばにじっと立っている。主人公はその正体に気づくが最終的にはこの影を無視して日常に戻っていく。その新奇性は次のように解説される。

「ここには、人に襲いかかってくる恐怖も、自分が何者かに変貌する恐怖もない。あるのは、自分が今生きている世界は、よく見知っているだけの平穏なそれではないという漠然とした不安だ。」(p.183)

「これまでのホラー作品が個の恐怖を描き、戻るべき平穏な日々としての日常を基盤に持っていたのに対し、諸星は、今いる日常を不安なる異世界へと変えていく」(p.186)

諸星はSFマンガでも、アクションやバトルとは無縁の「奇妙な異世界」を描いていた。線ではなく面や塊を描こうとするスタイル、インパクトのあるオブジェ、怪物、風景によって物語世界は、不気味で忌まわしい怪異に満ちていた。「アダムの肋骨」(1976年)では人面鳥の住む惑星が描かれる。

「異界禄」は古代中国を舞台とした「諸怪志異」シリーズの一編で、裏返りの奇妙な世界を描いている。

展示作品

「不安の立像」『漫画アクション』増刊1978年9月号(双葉社)/展示品:『不安の立像』(集英社、1993年)

「アダムの肋骨」『ビッグコミック』増刊1976年1月号(小学館)/展示品:『ビッグコミック』増刊1976年1月号

「異界録」『週刊漫画アクション』1987年11月10日号(双葉社)/展示品: 『異界録』(双葉社/1989年)

↑1・2期

↑3・4期

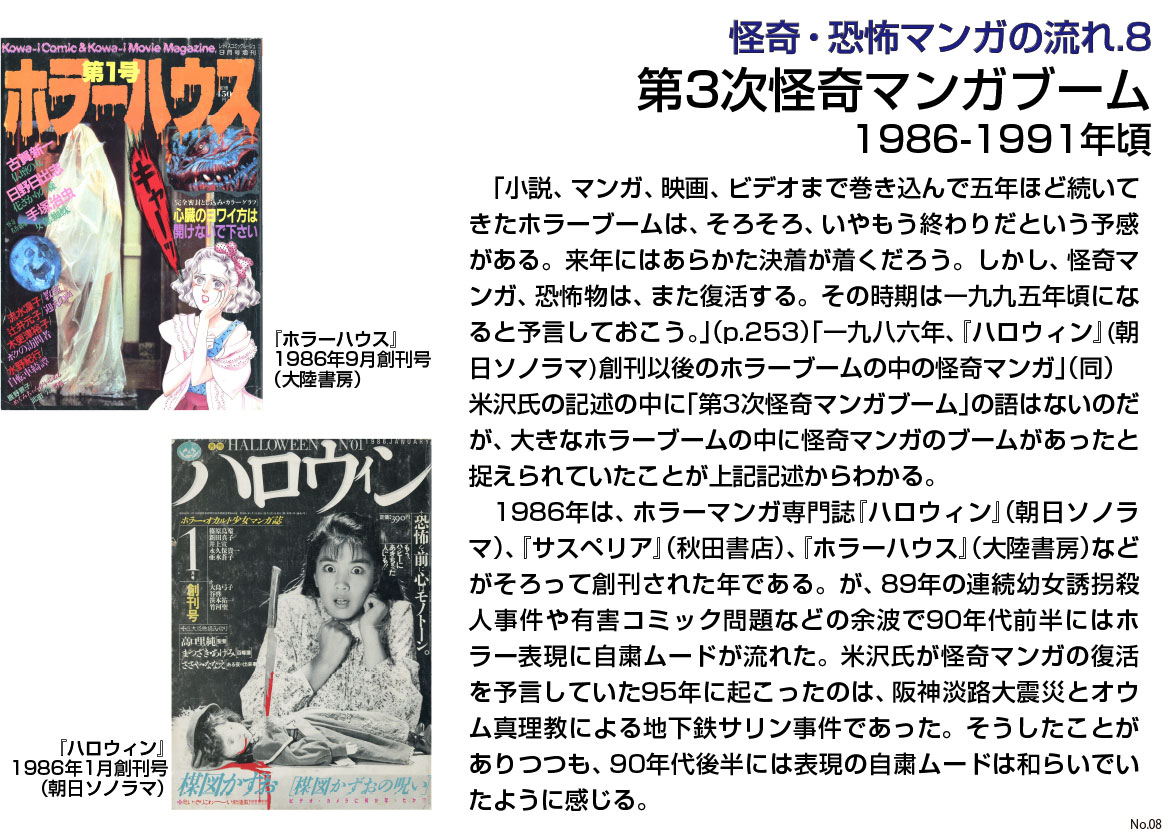

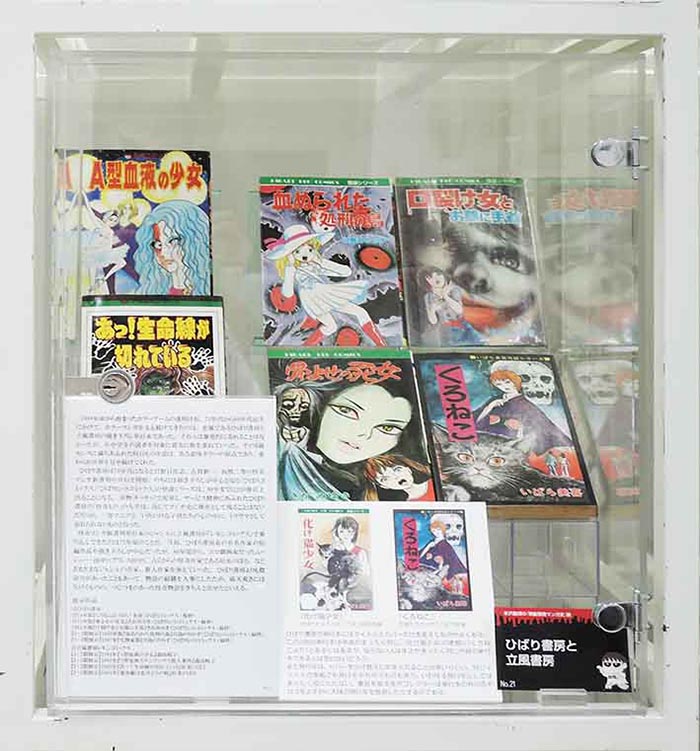

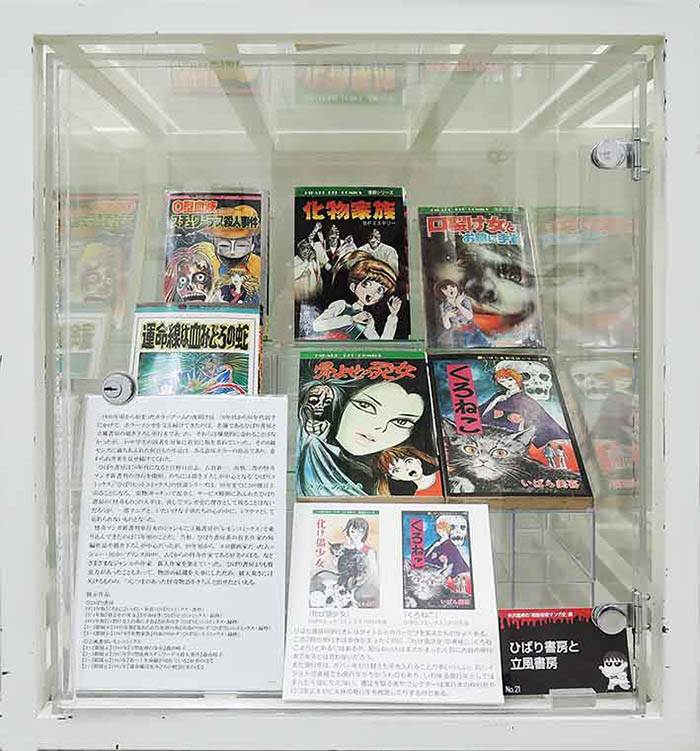

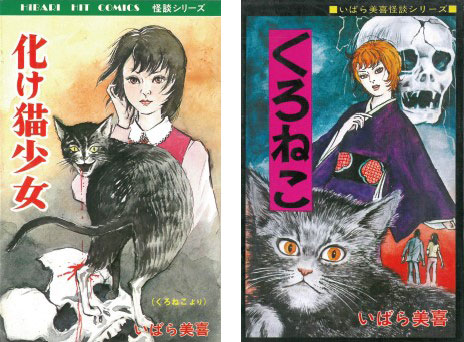

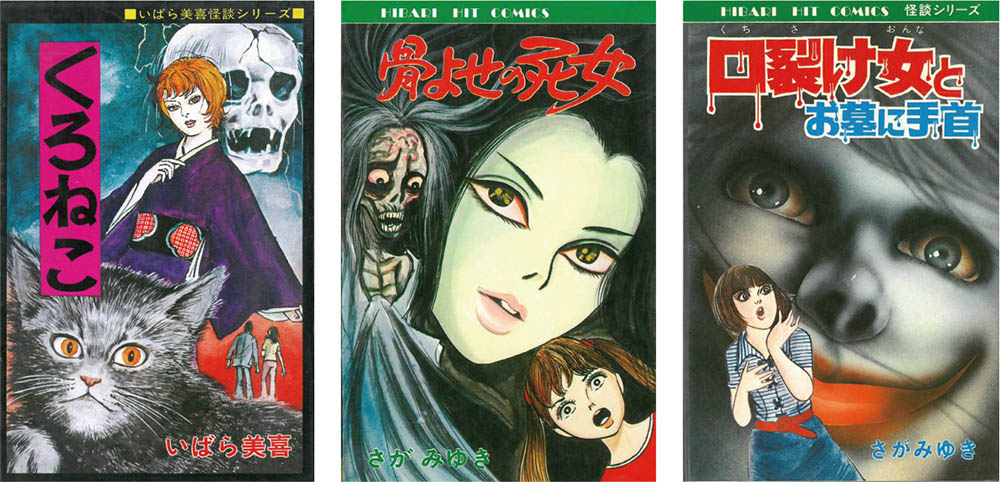

1986年頃から始まったホラーブームの夜明け前、70年代から80年代前半にかけて、ホラーマンガを支え続けてきたのは、老舗であるひばり書房と立風書房の描き下ろし単行本であった。それらは爆発的に売れることはなかったが、小中学生の読者を対象に着実に版を重ねていった。そのB級センスに満ちあふれた何百もの作品は、ある意味ホラーの原点であり、変わらぬ世界を見せ続けてくれた。

ひばり書房は70年代になると日野日出志、古賀新一、浜慎二等の怪奇マンガ新書判の刊行を開始、のちには描き下ろしが中心となる「ひばりコミックス」「ひばりヒットコミックス」の怪談シリーズは、89年までに200冊以上出ることになる。安物(キッチュ)で泥臭く、サービス精神にあふれたひばり書房の「怪奇もの」の大半は、決してマンガ史に傑作として残ることはないだろうが、一部マニアと、いたいけな子供たちの心の中に、トラウマとして忘れられないものとなった。

怪奇マンガ新書判単行本のジャンルに立風書房が「レモンコミックス」で乗り込んできたのは75年頃のことだ。当初、ひばり書房系の有名作家の短編作品や描き下ろしが中心だったが、80年頃から、エロ劇画家だったムッシュー・田中(=プリンス田中)、古くからの怪奇作家である好美のぼる、などさまざまなジャンルの作家、新人作家を加えていった。ひばり書房よりも資金力があったこともあって、物語の結構を大事にしたため、破天荒さには欠けるものの、つじつまのあった怪奇物語をきちんと出せたといえる。

左:

『化け猫少女』

ひばりヒットコミックス1984年版

右:

『くろねこ』

ひばりコミックス1975年版

いずれもひばり書房

展示作品(全期)

◎ひばり書房

1974年版『くろねこ』いばら・美喜(ひばりコミックス・黒枠)

1974年版『骨よせの死女』さがみゆき(ひばりヒットコミックス・緑枠)

1984年版『口裂け女とお墓に手首』さがみゆき(ひばりヒットコミックス・緑枠)

展示作品(1・2期)

◎ひばり書房

1985年版『血ぬられた処刑の島』川島のりかず(ひばりヒットコミックス・緑枠)

◎立風書房レモンコミックス

1984年『A型血液の少女』森由岐子

1985年『あっ!生命線が切れている』好美のぼる

展示作品(3・4期)

◎ひばり書房

1987年『化物家族』川島のりかず(ひばりヒットコミックス・緑枠)

◎立風書房レモンコミックス

1987年『O型血液スチュワーデス殺人事件』森由岐子

1984年『運命線は血みどろの蛇』好美のぼる

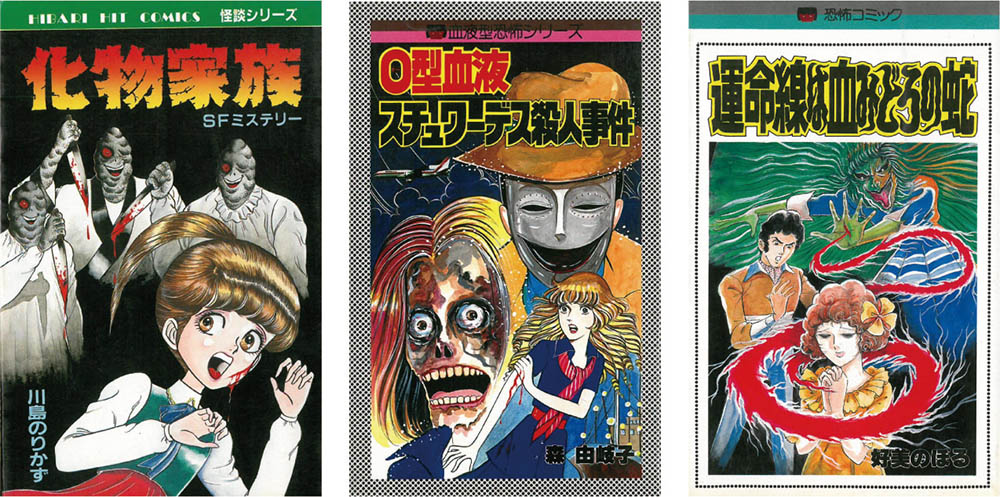

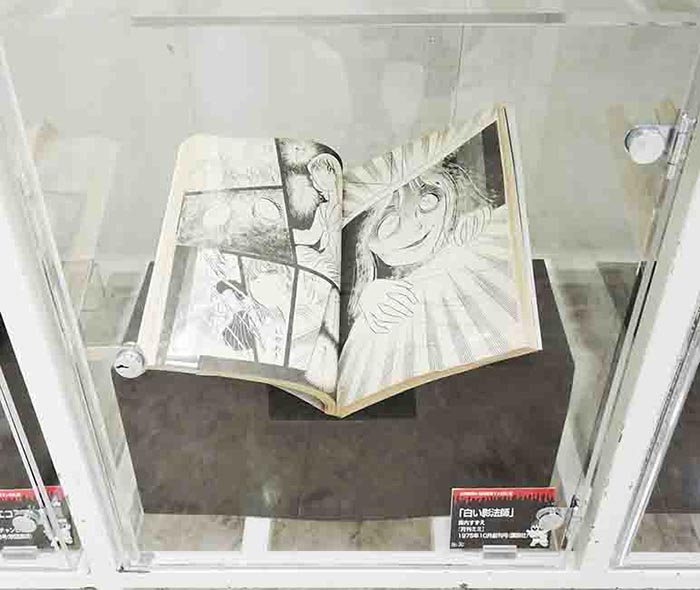

長年「ガラスの仮面」に取り組んでいることで有名な美内すずえの、初期怪奇ミステリーロマンの決定打が「13月の悲劇」である。この物語はまさしく、それから数年経ってから日本公開されヒットしたホラー映画「サスペリア」の世界だ。設定、展開、そしてオカルティズムを取り入れた物語は、ホラー少女マンガの見事なモデルだった。

1975年の「白い影法師」は心霊の情報が一般的に流布していなかった時代、日常的な学園の中での心霊怪奇を扱った、極めて早い時期のこのジャンルの作品ということになる。なかなか姿を現わさない霊や、散りばめられた知識は、語り口の上手さと共にかなりの不気味さを演出している。「黒百合の系図」(1977年)は、日本的怪異譚を日常に持ち込み、さらに幾つかのエピソードをからめた伝奇ロマンミステリーである。鬼姫の亡霊の絵姿の不気味さもあり、これまた上質の怪奇エンターテイメント作品だ。1981年連載の「妖鬼妃伝」は、とあるデパートが、超能力によって世界を

裏から支配し一千年も生きているという妖鬼妃に仕える集団の住む世界に続くという、ワクワクする冒険と、謎と怪奇に満ちた伝奇ロマンの世界だ。「これら三つの作品が、怨霊、心霊オカルト現象、霊能力といったモチーフを使っていることを忘れてはならない。今、オカルトアクションの主流を占めるこれらのモチーフをいち早く導入していた美内すずえの先見性はやはり大したものなのである。」(p.228)

「ガラスの仮面」が落ち着いたのちに、美内は、また伝記ロマンの世界に戻ってきてくれるのかもしれない。

展示作品

「13月の悲劇」『別冊マーガレット』1971年9-10月号(集英社)/展示品:『13月の悲劇』(集英社、1974年)

「白い影法師」『月刊ミミ』1975年10月 創刊号(講談社)/展示品:『白い影法師』(講談社、1979年)

「黒百合の系図」『ララ』1977年9-12月号(白泉社)/展示品: 『黒百合の系図』(白泉社、1984年)

「妖鬼妃伝」『なかよし』1981年9-11月号(講談社)/展示品『妖鬼妃伝』(講談社、1982年)

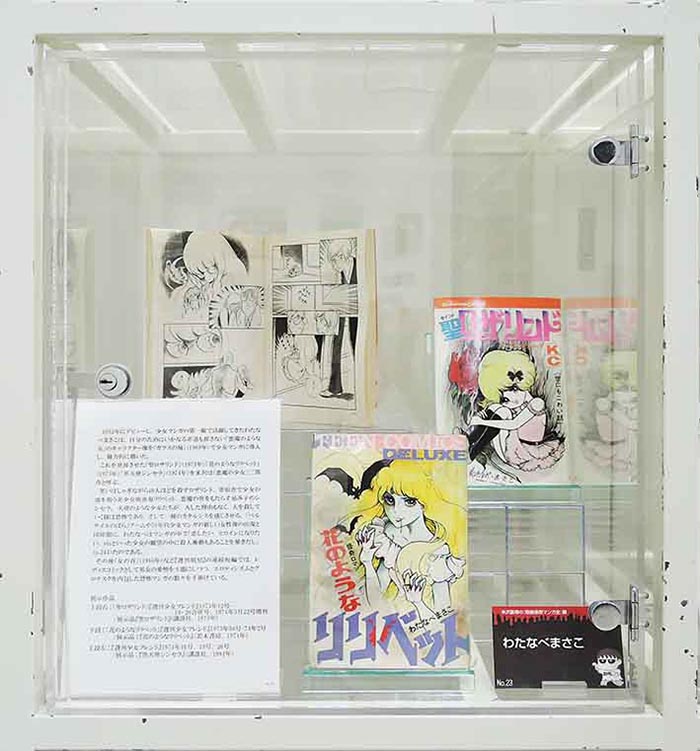

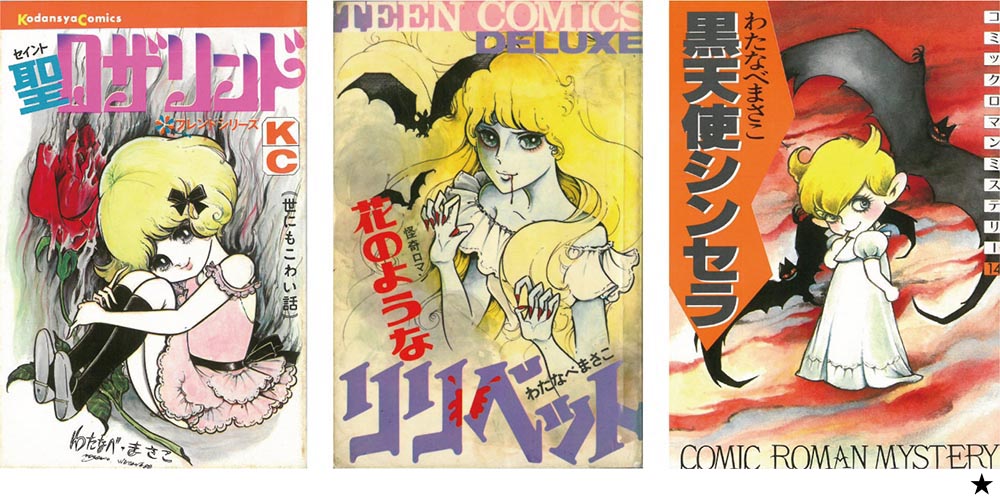

1952年にデビューし、少女マンガの第一線で活躍してきたわたなべまさこは、自分のためにいかなる非道も辞さない「悪魔のような女」のキャラクター像を「ガラスの城」(1969年)で少女マンガに導入し、魅力的に描いた。

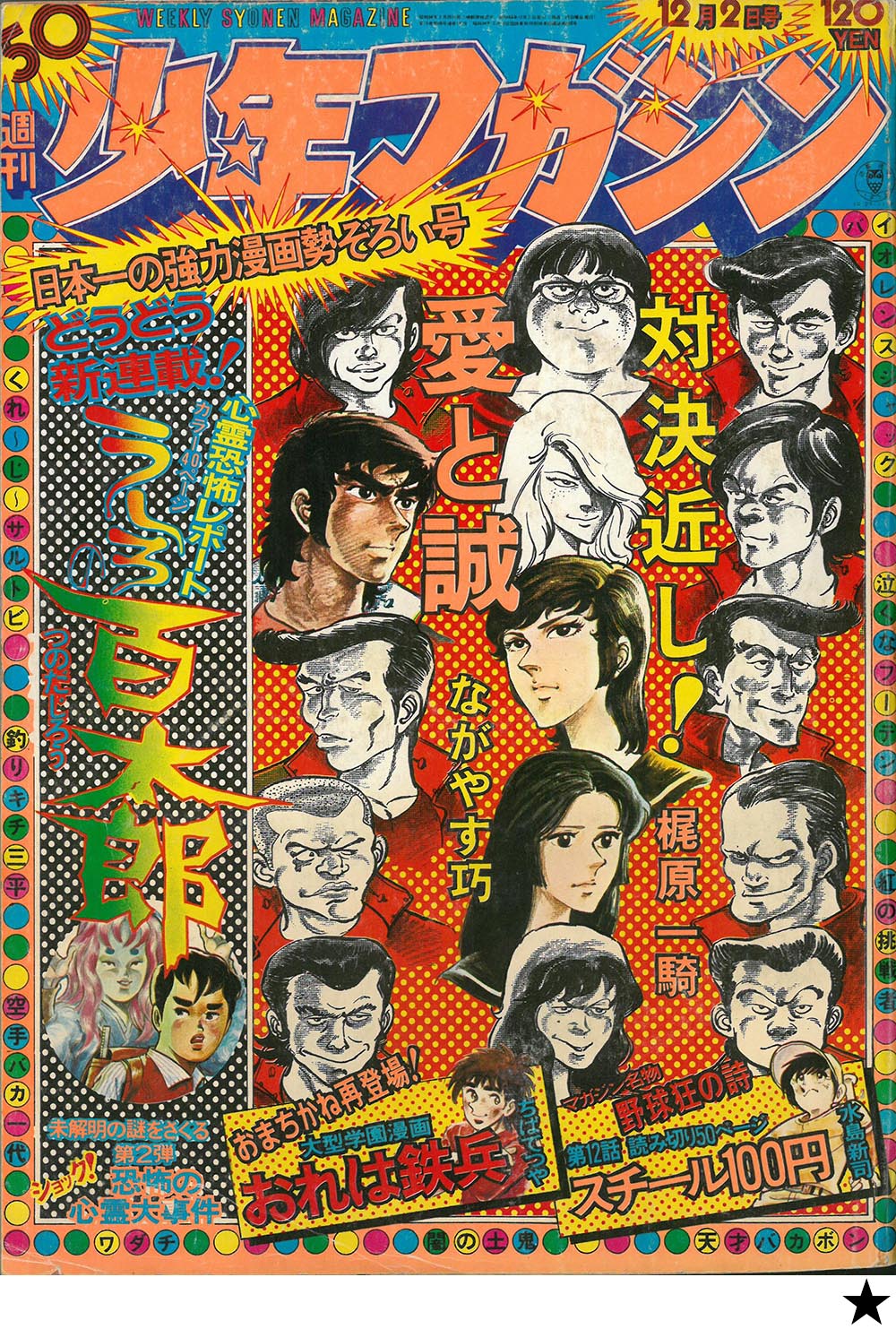

これを発展させた「聖ロザリンド」(1973年)「花のようなリリベット」(1973年)「黒天使シンセラ」(1974年)を米沢は「悪魔の少女」三部作と呼ぶ。

笑いはしゃぎながら40人ほどを殺すロザリンド、寄宿舎で少女の血を狙う美少女吸血鬼リリベット、悪魔の世をもたらす忌み子のシンセラ。天使のような少女たちが、大した理由もなく、人を殺していく様は恐怖であり、そして一種のカタルシスを感じさせる。「ベルサイユのばら」ブームや70年代少女マンガの新しい女性像の出現と同時期に、わたなべはマンガの中で「恋したい、ヒロインになりたい、etcといった少女の願望の中に殺人衝動もあることを暴きだし」(p.244)たのである。

その後「女の首」(1985年)など『週刊明星』の連続短編では、レディスコミックとして男女の愛憎を主題にしつつ、エロティシズムとグロテスクを内包した恐怖マンガの数々を手掛けている。

展示作品

「聖ロザリンド」『週刊少女フレンド』1973年12号-19・20合併号、1974年3月22号増刊(講談社)

/展示品:『聖ロザリンド』(講談社、1973年)

「花のようなリリベット」『週刊少女フレンド』1973年50号-74年2号

/展示品:『花のようなリリベット』(若木書房、1974年)

[黒天使シンセラ」『週刊少女フレンド』1974年16号、19号、26号

/展示品: 『黒天使シンセラ』(講談社、1984年)

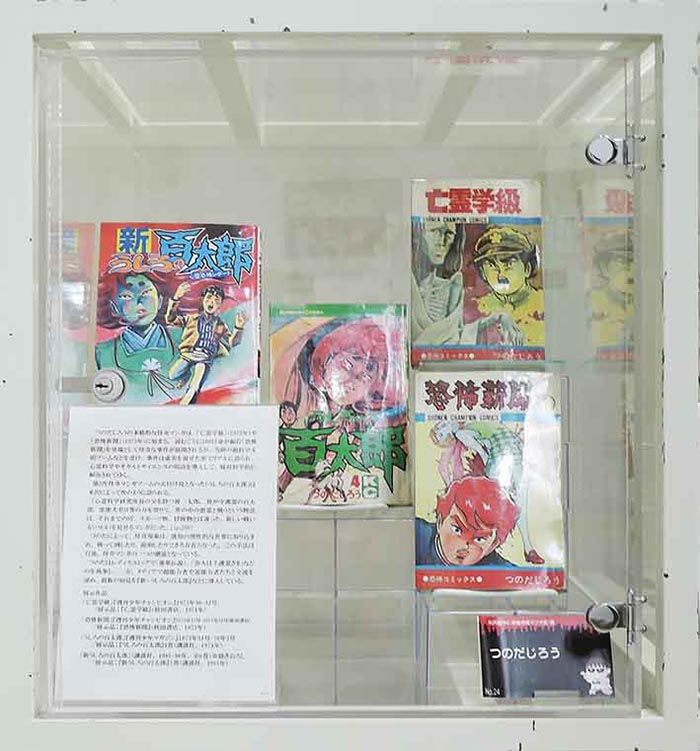

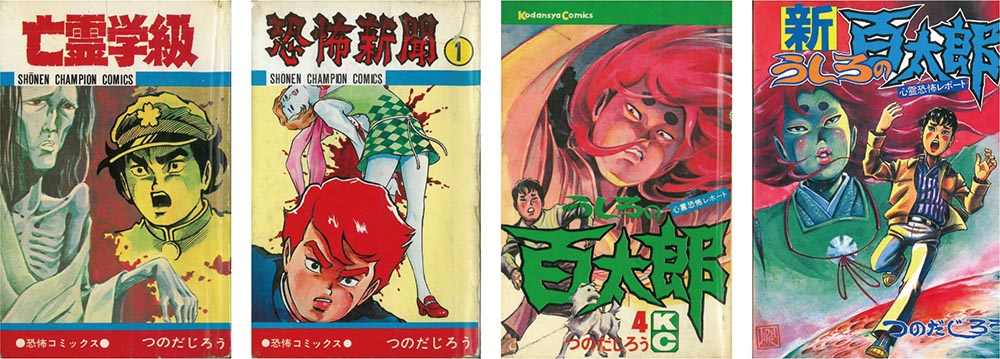

つのだじろうの本格的な怪奇マンガは、「亡霊学級」(1973年)や「恐怖新聞」(1973年)に始まる。読むごとに100日命が縮む「恐怖新聞」を発端として怪奇な事件が展開されるが、当時の超科学文明ブームなどを受け、事件は虚実を混ぜた形でリアルに語られ、心霊科学やオカルトサイエンスの用語を導入して、疑似科学的に解決されてゆく。

第2次怪奇マンガブームの火付け役となった「うしろの百太郎」は米沢によって次のように語られる。

「心霊科学研究所長の父を持つ後一太郎。彼が守護霊の百太郎、霊能犬ゼロ等の力を借りて、世の中の悪霊と戦うという物語は、それまでのSF、スポーツ物、冒険物とは違った、新しい戦い方(バトル)を見せるマンガだった。」(p.250)

つのだによって、怪奇現象は、既知の理性的な世界に取り込まれ、戦って倒したり、説明したりできる存在となった。この手法は以後、怪奇マンガの一つの潮流となっている。

つのだはレディスコミックで「蓮華伝説」、「恋人は主護霊さま」などのを執筆し、一方、メディアで超能力者や霊能力者たちと交流を深め、最新の知見を『新・うしろの百太郎』などに導入している。

展示作品

「亡霊学級」『週刊少年チャンピオン』1973年30-32号(秋田書店)

/展示品:『亡霊学級』(秋田書店、1974年)

「恐怖新聞」『週刊少年チャンピオン』1973年37号-1975年34号

/展示品:『恐怖新聞』(秋田書店、1973年)

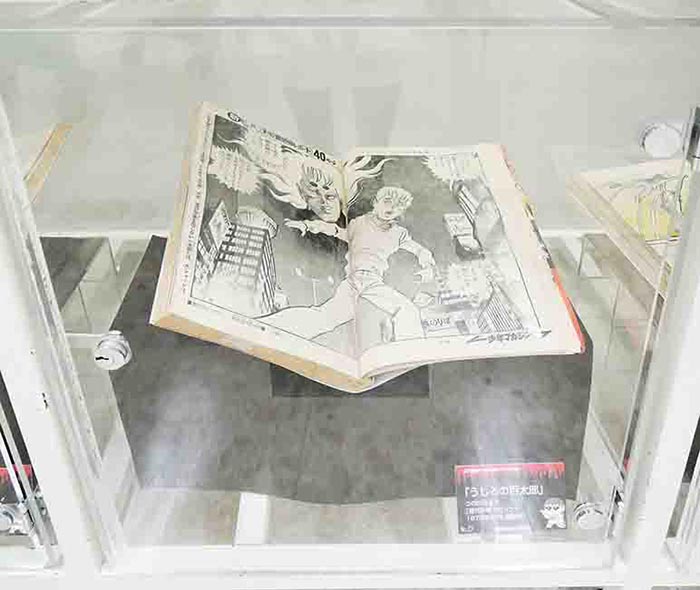

「うしろの百太郎」『週刊少年マガジン』1973年51号-76年1号(講談社)

/展示品: 『うしろの百太郎』4巻(講談社、1974年)

「新うしろの百太郎」(講談社、1985-90年、全6巻)※描きおろし

/展示品: 『新うしろの百太郎』1巻(講談社、1985年)

日野日出志

『少年画報』

1970年9号(少年画報社)

永井豪

『週刊少年マガジン』

1971年10号(講談社)

つのだじろう

『週刊少年マガジン』

1973年50号(講談社)

わたなべまさこ

『少女フレンド』

1973年15号(講談社)

楳図かずお

『週刊少女コミック』

1975年1号(小学館)

美内すずえ

『月刊ミミ』

1975年10月創刊号(講談社)

古賀新一

『週刊少年チャンピオン』

1976年8号(秋田書店)

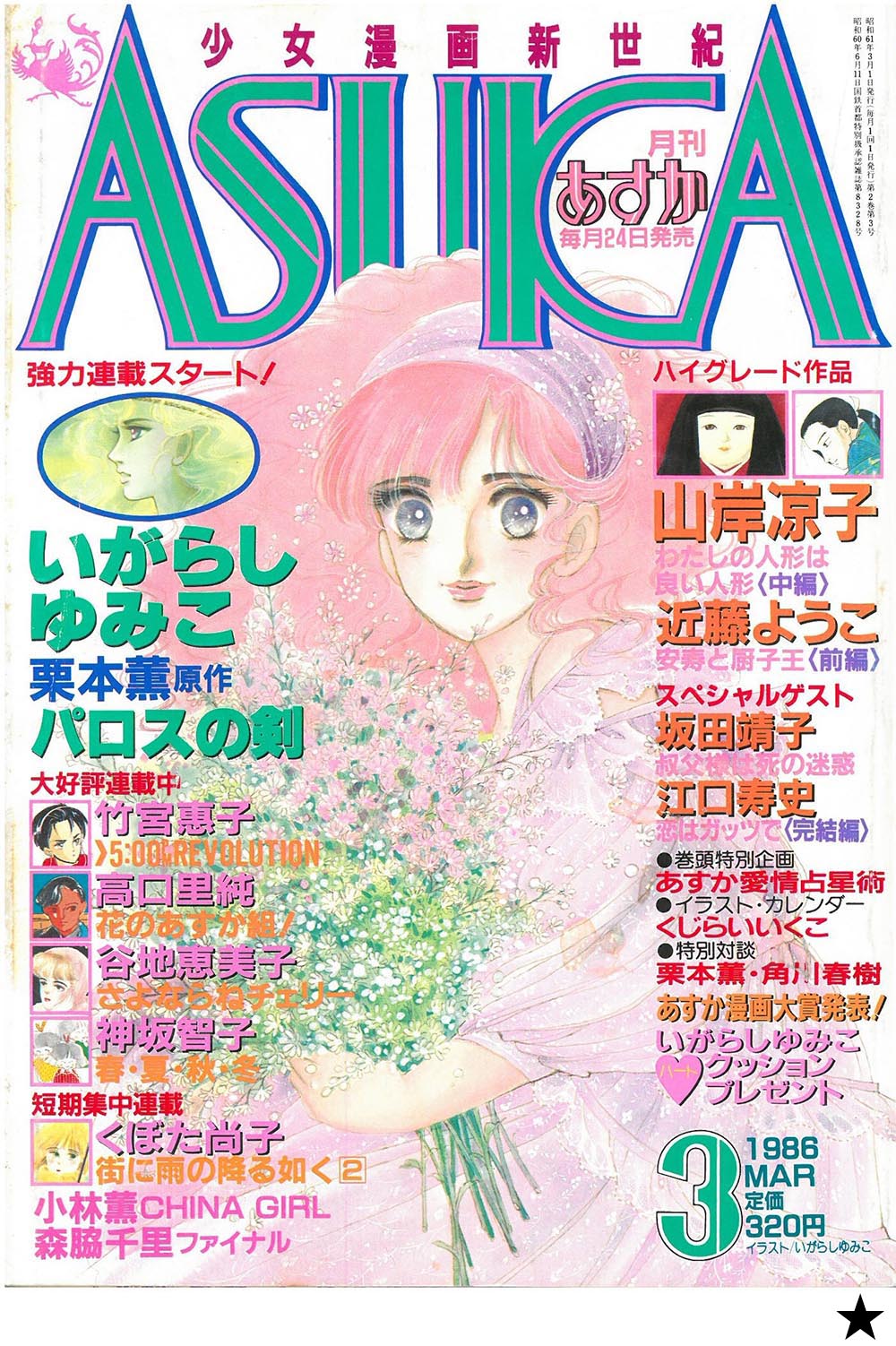

山岸凉子

『月刊ASUKA』

1986年3月号(角川書店)

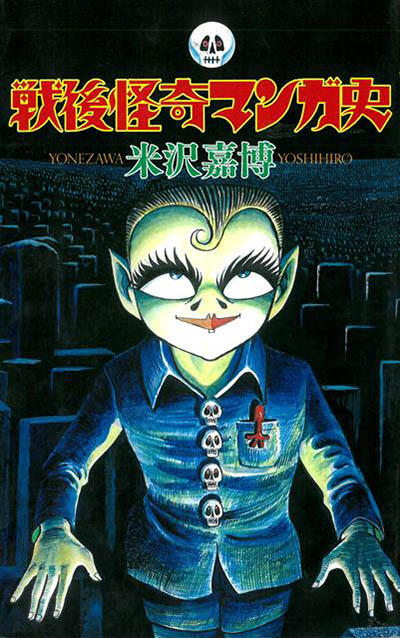

『戦後怪奇マンガ史』には、「グロテスク」という語が150回近く登場する。また「異形」「奇形」といった用語も頻繁に登場する。米沢が「怪奇」マンガとして掘り下

げたかったものは、グロテスクなマンガ、あるいはグロテスクなものが喚起する何か。ただ怖いだけではなく、時にキッチュ、時に滑稽、時に悲しく、時に美しいとすら感じる瞬間さえある何かである。

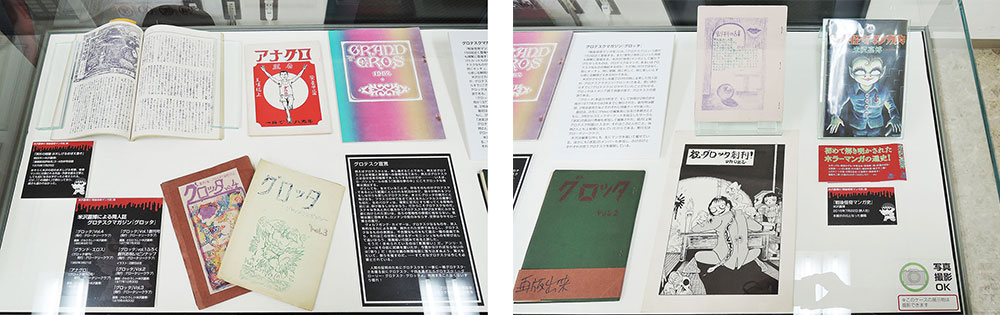

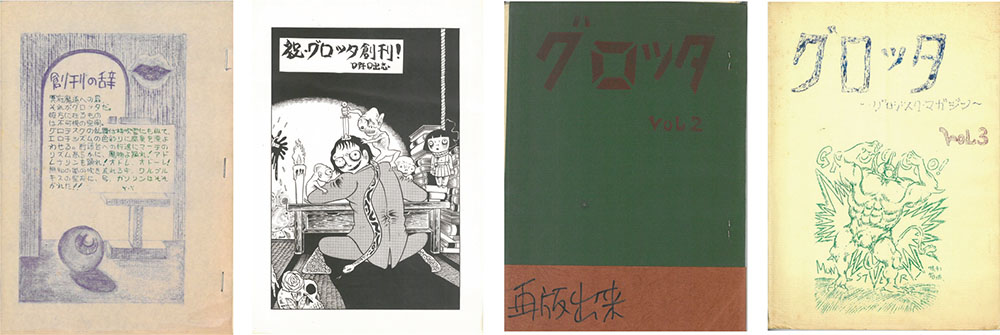

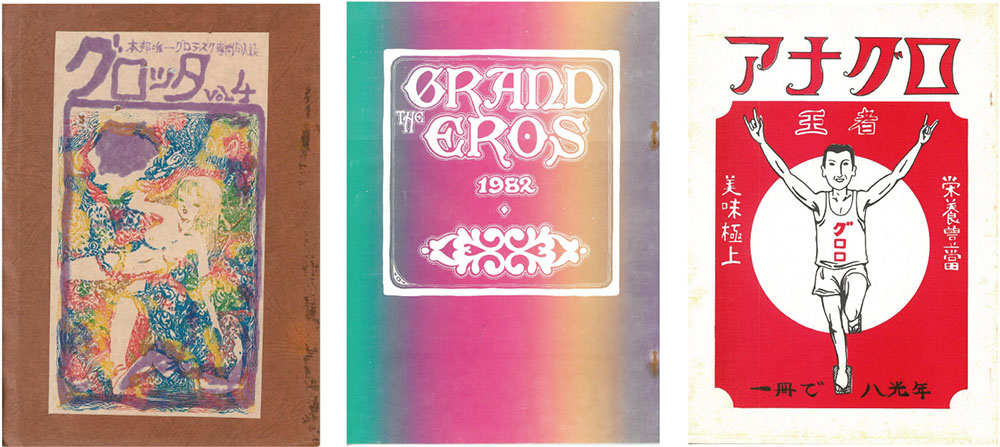

米沢がさわひろし名義で20代の時に主宰した同人誌が、グロテスクマガジン『グロッタ』だ。若い頃からすでに「グロテスク」にひかれていたことがわかる。グロッタはイタリア語で洞窟の意で、グロテスクの語源である。

『グロッタ』本誌が4号まで、そして別冊が2冊の計6冊が1977年から83年までに発行された。創刊号は眼球、2号は首吊りなどそれぞれに特集テーマがあった。

最初は、のちに『Peke』の編集長になる川本耕次とともに、3号からコミックマーケットを設立したサークル「迷宮」の長谷川秀樹も参加して編集された。協力「上板

グロテスク同盟」と入るが、それはこの2人のこと。当時2人とも上板橋に住んでいたからである。発行元はグロータリークラブ。

米沢は編集以外にも、主にマンガを描いて載せている。ほかにも「迷宮」のメンバーも参加し、のびのびとそれぞれの思うグロテスクを展開している。

展示作品

『グロッタ』Vol.1創刊号(発行:グロータリークラブ)

編集:さわひろし(=米沢嘉博)

1977年7月30日

『グロッタ』vol.1ふろく 創刊お祝いピンナップ(発行:グロータリークラブ)

イラスト:日野日出志

『グロッタ』Vol.2(発行:グロータリークラブ)

編集:さわひろし(=米沢嘉博)

1977年12月30日

『グロッタ』Vol.3(発行:グロータリークラブ)

編集:さわひろし(=米沢嘉博)

1978年4月20日

『グロッタ』Vol.4(発行:グロータリークラブ)

編集:さわひろし(=米沢嘉博)

1980年9月7日

『グランド・エロス』(グロッタ増刊/発行:グロータリークラブ)

1982年3月21日

『アナグロ』(グロッタ増刊2号/発行:グロータリークラブ)

編集:さわひろし(=米沢嘉博)

1983年4月3日

例えばグロテスクとは、美し過ぎることであり、例えばグロテスクとは常識と美意識への宣戦布告であり、例えばグロテスクとは自分自身の暗部であったりするわけだが…………いえば、G・バシュラールの言う「既視の夢の中」にこそグロッタな情景は現出する。

だとしても、生きていることが、存在そのものがグロテスクであるという認識にとらわれる状況の中で、我々が怖れるフリをしながらも愛したグロテスクは、まさにグロッタの彼方にと飛び去る。フラスコの中で生きて消えるホムンクルスの悪夢にも似た、生のパロディは、現実に足元にすり寄ってくる怪物の前には、砕け散るしかなかろう。だからこそグロテスクなのだ。ステキな予兆と共に彼方からグロテスクを呼び出す術にふける姿に向けられた笑いは、自らの怪物性の容認に他ならない。怪物は鏡に恐怖する。ロンドンの街のみならず、世界は今やモロー博士の島だ。

ヴォルフガング・カイザーは、グロテスクなるものを、非人称的なる力による表現、疎外された世界であるとし、グロテスクなるものの表現は、不合理なものをもて遊ぶ一種の遊戯であり、それはこの世界におけるデーモニッシュなものを呼び出して追いはらう、悪魔祓いの試みであると評した。

そうだ! 求められているのは「悪魔祓い」だ。アンリ・ミショーはその前に試練を置いたが、今置かなければならないのは「祭り」だ! 合わせ鏡の無限地獄に落ち込まぬよう、篝火をたいて、祭りを催すのだ。――すてきなグロテスクは今こそ必要とされている。

人間の証明のためにグロテスクを! 一家に一冊グロテスク・さあ寝る前にグロテスク、十四を過ぎたらグロテスク!~グローリー・グロテスク・グロッタよ、飛翔することなくはいずり廻れ!

グロテスク振興協会

グロッタ販売促進委員会

(『グロッタ』Vol.2(発行:グロータリークラブ)より)

米沢嘉博

2016年7月22日(鉄人社)

本展示の元となった書籍

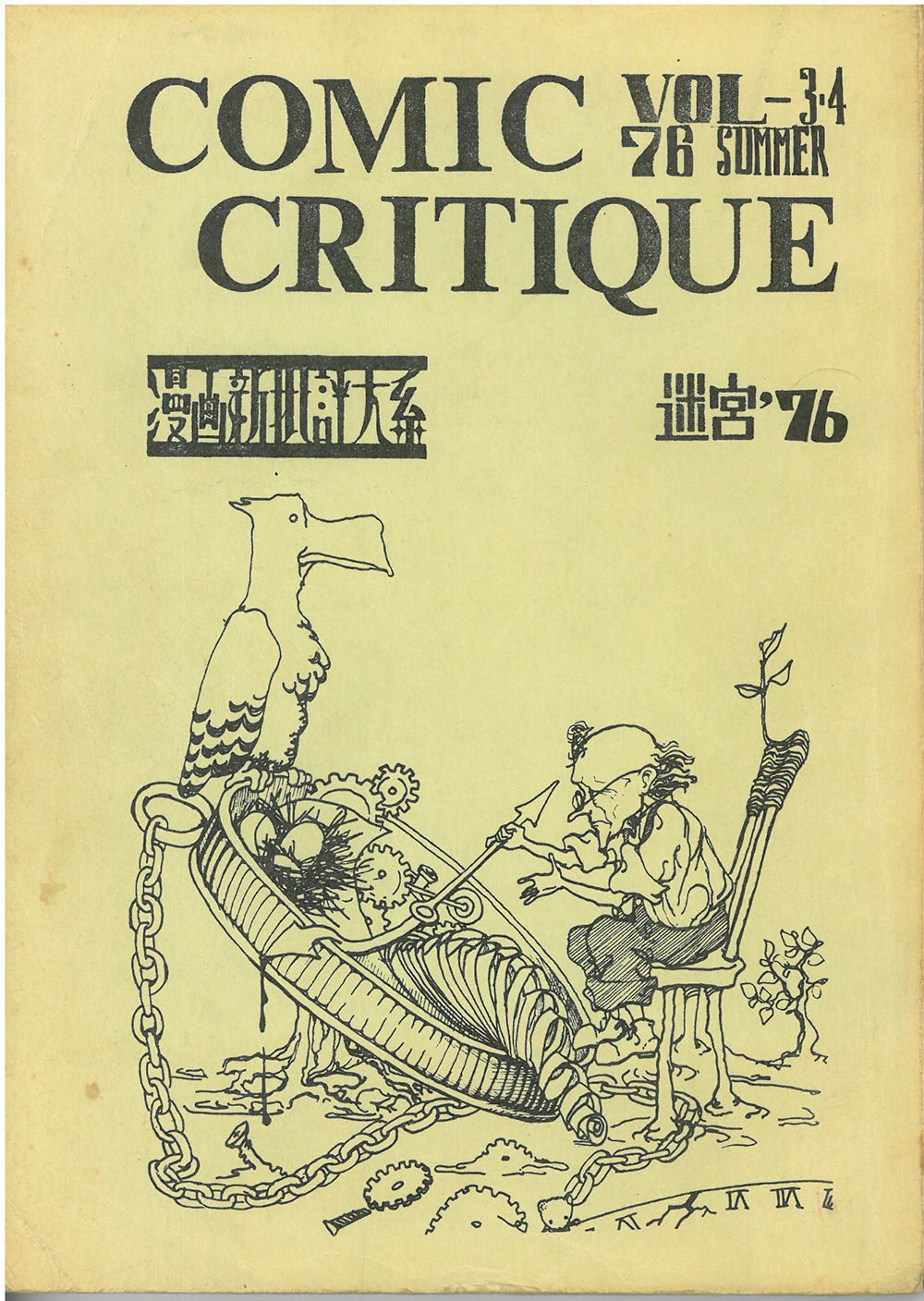

相田洋(=米沢嘉博)

『漫画新批評体系』3・4合併号収録

1978年7月25日

おそらく米沢の初の水木しげる考察。怪奇マンガに分類される作品・作家を語る文章としても初になるはずだったと考えられる。だが、「この項続く」で終わっており、

続きも書かれなかった。