《1期》

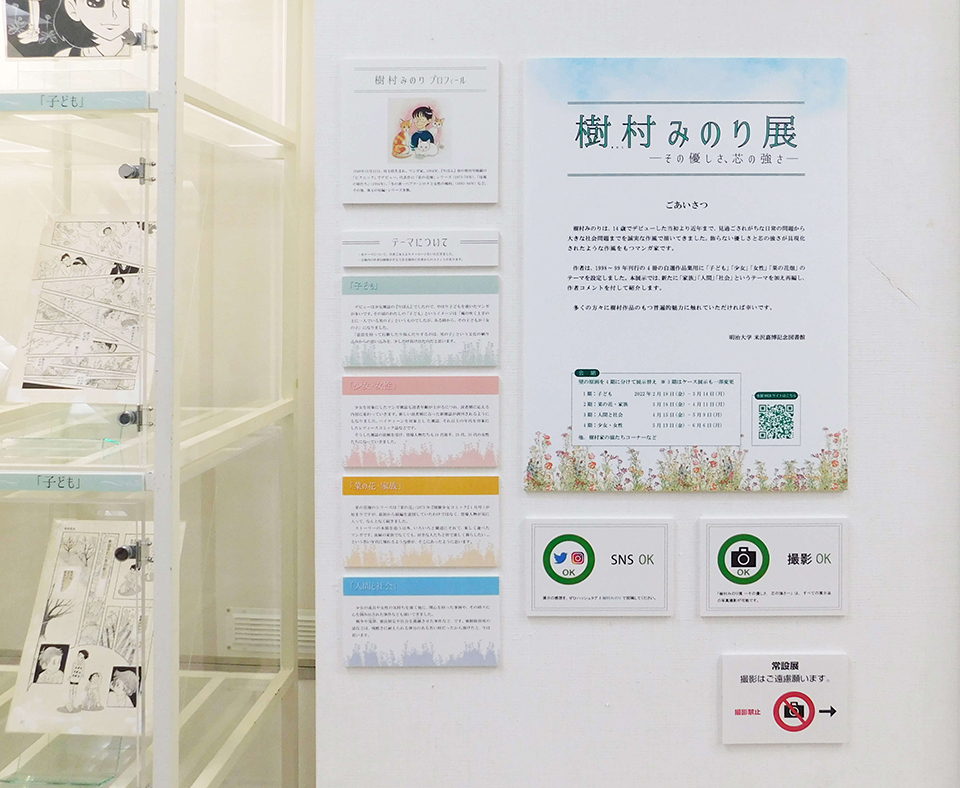

ごあいさつ

樹村みのりは、14歳でデビューした当初より近年まで、見過ごされがちな日常の問題から大きな社会問題までを誠実な作風で描いてきました。飾らない優しさと芯の強さが具現化されたような作風をもつマンガ家です。

作者は、1998〜99年刊行の4冊の自選作品集用に「子ども」「少女」「女性」「菜の花畑」のテーマを設定しました。本展示では、新たに「家族」「人間」「社会」というテーマを加え再編し、作者コメントを付して紹介します。

多くの方々に樹村作品のもつ普遍的魅力に触れていただければ幸いです。

明治大学 米沢嘉博記念図書館

会期

壁の原画を4期に分けて展示替え ※3期はケース展示も一部変更

1期:子ども

2022年2月18日(金) - 3月14日(月)

2期:菜の花・家族

3月18日(金) - 4月11日(月)

3期:人間と社会

4月15日(金) - 5月9日(月)

4期:少女・女性

5月13日(金) - 6月6日(月)

他、樹村家の猫たちコーナーなど

樹村みのりプロフィール

1949年11月11日、埼玉県生まれ。マンガ家。1964年、『りぼん』春の増刊号掲載の「ピクニック」でデビュー。代表作に「菜の花畑」シリーズ(1975-78年)、「母親の娘たち」(1984年)、「冬の蕾—ベアテ・シロタと女性の権利」(1993-94年)など。

その他、珠玉の短編・シリーズ多数。

テーマについて

・各テーマについて、作者ご本人よりメッセージをいただきました。

・会場内の作者自画像がそえてある箇所に作者からのコメントがあります。

「子ども」

デビューは少女雑誌の『りぼん』でしたので、やはり子どもを描いたマンガが多いです。 その頃のわたしの「子ども」というイメージは「風の吹く土手の上に一人でいる男の子」というものでしたが、ある時から、その子どもが「女の子」になりました。

「意思を持って行動したり悩んだりするのは、男の子」という文化の刷り込みからの思い込みを、少しだけ抜け出たのだと思います。

「菜の花・家族」

菜の花畑のシリーズは「菜の花」(1975 年『別冊少女コミック』1 月号) が始まりですが、最初から続編を意図していたわけではなく、登場人物が気に入って、なんとなく続きました。

ストーリーの本筋を追う以外、いろいろと横道にそれて、楽しく遊べたマンガです。血縁の家族でなくても、好きな人たちと皆で楽しく暮らしたい...

という若い年代に憧れるような夢が、そこにあったように思います。

「人間と社会」

少女の成長や女性の気持ちを描く他に、関心を持った事柄や、その時々に心を掴み出された事件なども描いてきました。

戦争や冤罪、憲法制定や社会を震撼させた事件など、です。 強制収容所の話などは、残酷さに耐えられる弾力のある若い時だったから描けたと、今は思います。

「少女・女性」

少女を対象にしたマンガ雑誌も読者年齢が上がるにつれ、読者層に応える内容に変わっていきます。新しい読者層に合った新雑誌が創刊されるようにもなりました。ハイティーンを対象とし た雑誌、それ以上の年代を対象にしたレディースコミック誌などです。

そうした雑誌の依頼を受け、登場人物たちも 10 代後半、20 代、30 代の女性たちになっていきました。

謝辞

本展示開催にあたり次の方々より多大なご協力を

賜りました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

笹生那実

大久保勲

◆壁面展示①

【テーマ:子ども】

W-01

翼のない鳥(前編) トビラ

展示品初出:別冊少女コミック 1975年4月号 / 作品データ:別冊少女コミック 1975年4、5月号

W-02

ポケットの中の季節 1 単行本 カバー

展示品初出:小学館 1976年1月5日 / 作品データ:別冊少女コミック 1975年4、5月号

《コメント》

このイラストは一番最初に出た単行本の表紙です。当時は単行本になるのは長編マンガで、このような短編集はあまりなかったような…。

小学館・刊ですが、半分以上は集英社の『りぼん』『りぼんコミック』に載ったマンガでした。

《解説》

本単行本の収録作は以下。「病気の日」「海へ…」「カルナバル」「冬の花火」(以上、集英社『りぼんコミック』掲載)、「跳べないとび箱」(集英社『りぼん』掲載)、「贈り物」「見えない秋」「菜の花」(以上、小学館『別冊少女コミック』掲載)。収録8作中の5作、確かに過半数が集英社の雑誌掲載作品である。

W-03

ポケットの中の季節 2 単行本 カバー

展示品初出:小学館 1977年8月20日 / 作品データ:別冊少女コミック 1975年4、5月号

W-04

雨 単行本 カバー

展示品初出:朝日ソノラマ 1977年11月30日

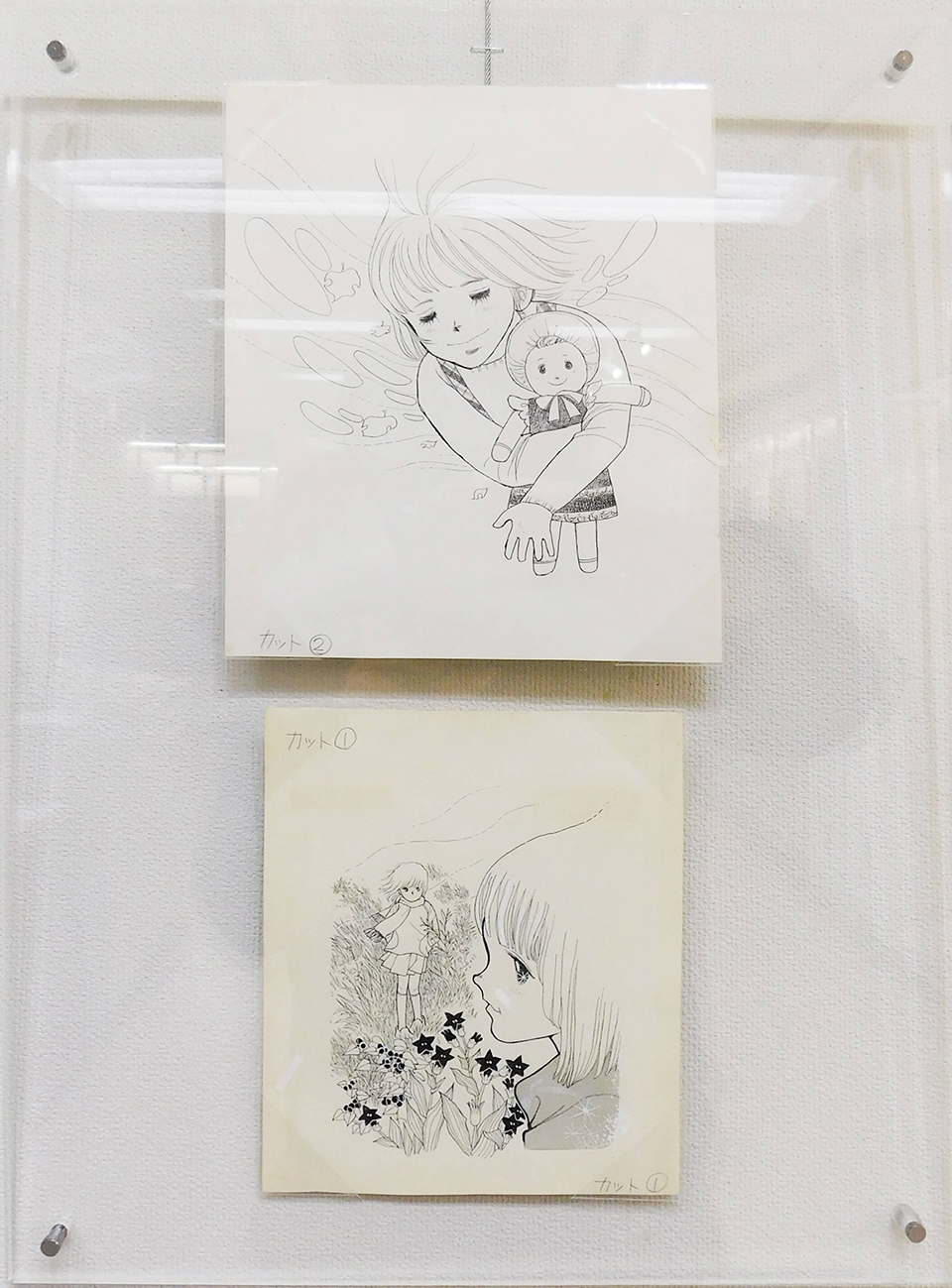

W-05

(画像上)

雨 単行本 トビラ展示品初出:朝日ソノラマ 1977年11月30日

(画像下)

ポケットの中の季節 1 単行本 トビラ展示品初出:小学館 1976年1月5日 / 作品データ:別冊少女コミック 1975年4、5月号

W-06

回転木馬 イラスト

展示品初出:Top Lady Color Series 樹村みのり 朝日ソノラマ 1980年2月1日

《コメント》

とっくりセーター(今はもうこう言わない?)を顔半分まで引き上げた少年のイメージは、フランソワ・トリュフォー(映画監督 1932-1984)の「大人は判ってくれない」のポスター(野口久光・作)から。

《解説》

『モンブラン』1977年9月号に掲載し単行本『ローズバット・ロージー』に収録した「回転木馬」の見開きページを2色に加筆修正したイラスト。同誌掲載の詩をそのまま添えている。

『Top Lady Color Series 樹村みのり』では1色での掲載であり、2色で本イラストを観ることができる機会は珍しい。

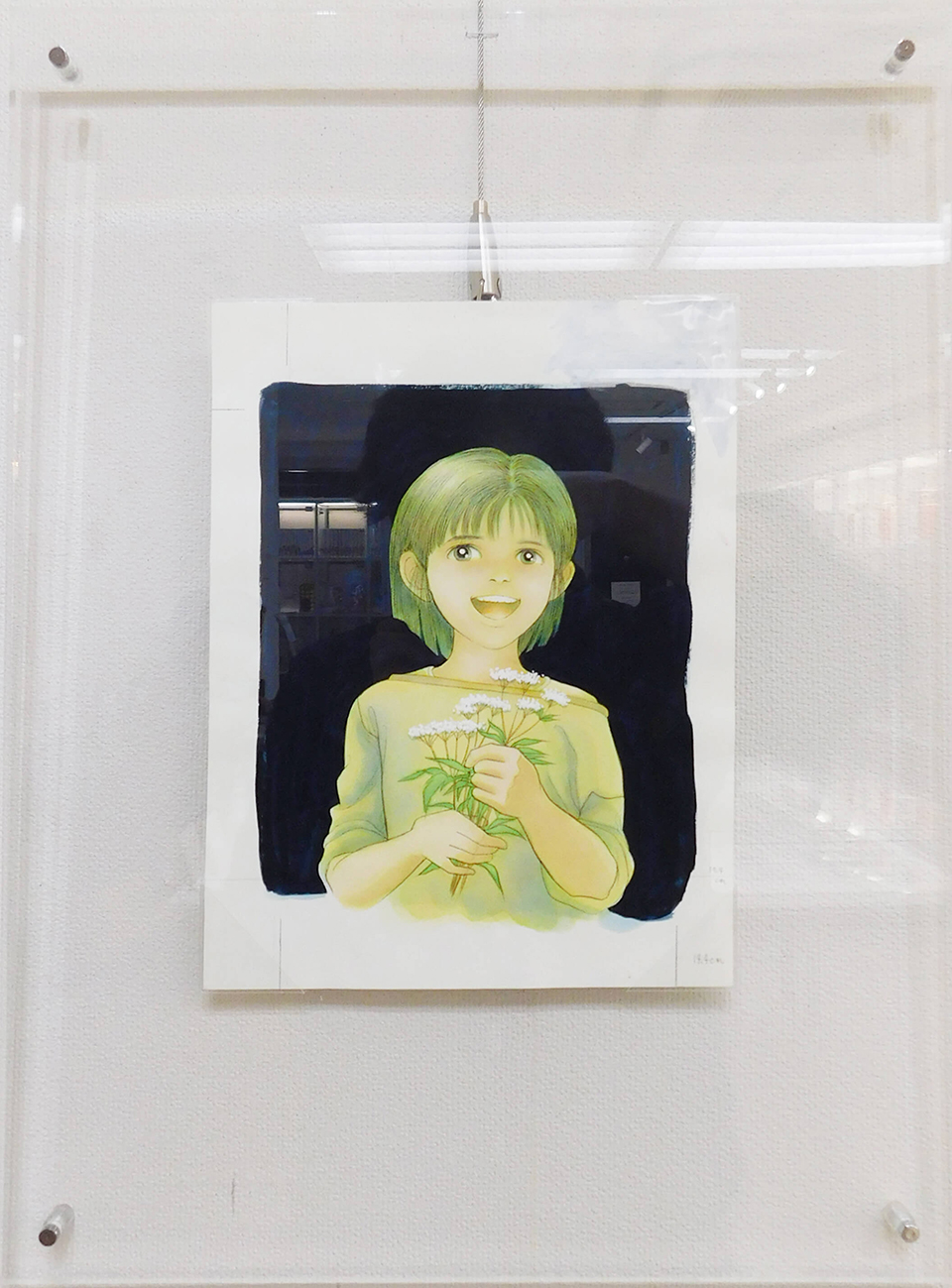

W-07

星に住む人びと 単行本 カバー

展示品初出:秋田書店 1982年10月10日 / 作品データ:別冊少女コミック 1976年 11 月号

《コメント》

親戚の家に預けられた女の子が、むかえに来た父親を見つけて「あ、お父さんだ」と叫ぶ瞬間を描きました。

暗い中で、5歳の女の子の喜びだけが輝くような…そんな絵にしたいと思いました。

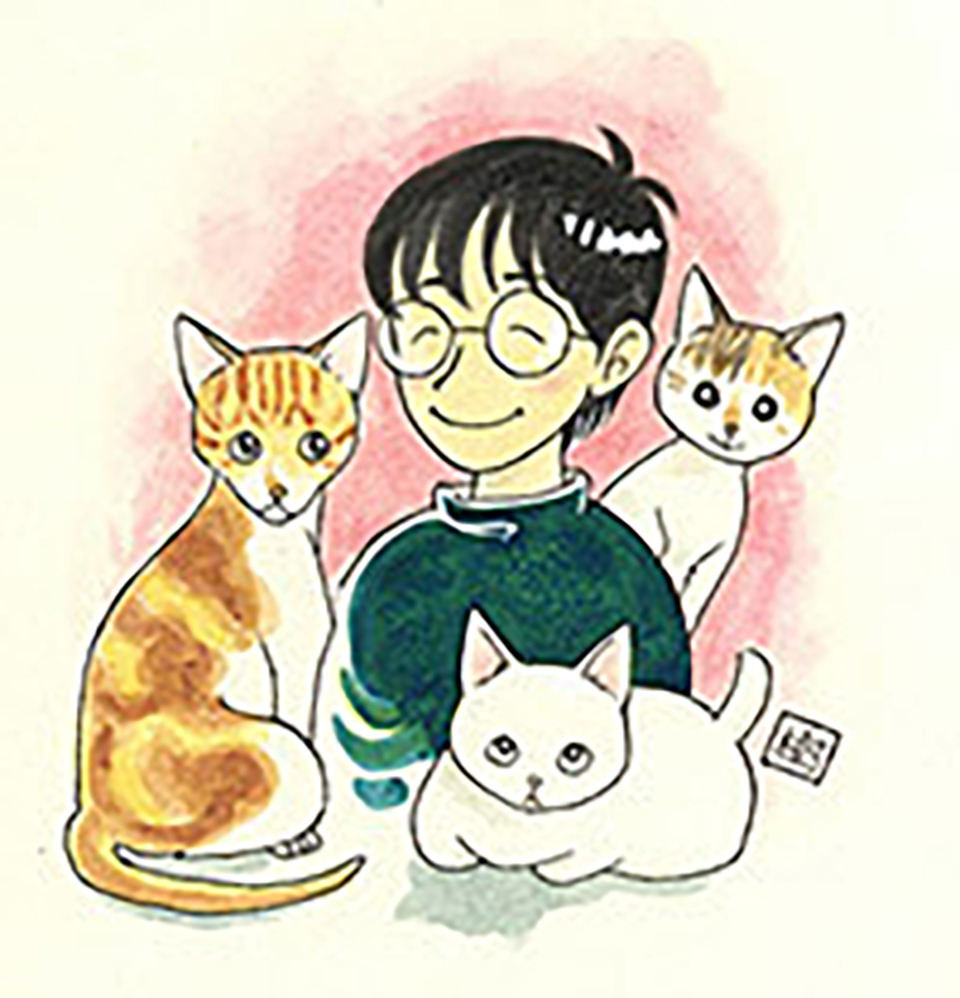

『うちの猫は世界一♥』2017年より

W-08

(画像右)

少女探偵事件ファイル 単行本 カバー(表4)展示品初出:砂田弘・著 岩崎書店 1989年8月31日 / 作品データ:別冊少女コミック 1975年4、5月号

(画像左)

風を感じて 単行本 表紙展示品初出:平純夏・著 文渓堂 1993年5月20日

《解説》

「少女探偵事件ファイル」「風を感じて」は児童小説のメインビジュアルとして描いたイラスト。

◆壁面・ケース展示

【No.01~08 テーマ:子ども】

No.01

ピクニック トビラ

展示品初出:りぼん増刊 1964年春(4月15日)

《コメント》

編集部に持込み3作目がデビュー作になりました。1作目は戦争と収容所の話。2作目は黒人の少女と白人の少年の話。「もっと身近な話を」とアドバイスをいただき、この話を描いたら本に載りました。

《解説》

アメリカ西部の田舎町の学校に引っ越してきた貿易商の令嬢、ミリー。意地が悪そうだと噂される彼女をスーザンだけが「さみしそう」だと評する。

翌日、噂通りの心無い振る舞いをするミリーに対してスーザンがとった意外な行動とは。

作者14歳、中学3年生時のデビュー作。

No.02

病気の日 トビラ

展示品初出:りぼんコミック 1970年8月号

《コメント》

「自作で一番好きなマンガは?」と聞かれたときに、長い間「病気の日」ですと答えていました。今でも好きな自作のひとつです。

《解説》

陽子は病気で学校を休んで二日目。もう具合も悪くないし、部屋で布団にくるまって「病気の日」のすてきさを思うのだった。

少女にとって少しだけ非日常の時間を切り取り、家族の問題に触れた作品。

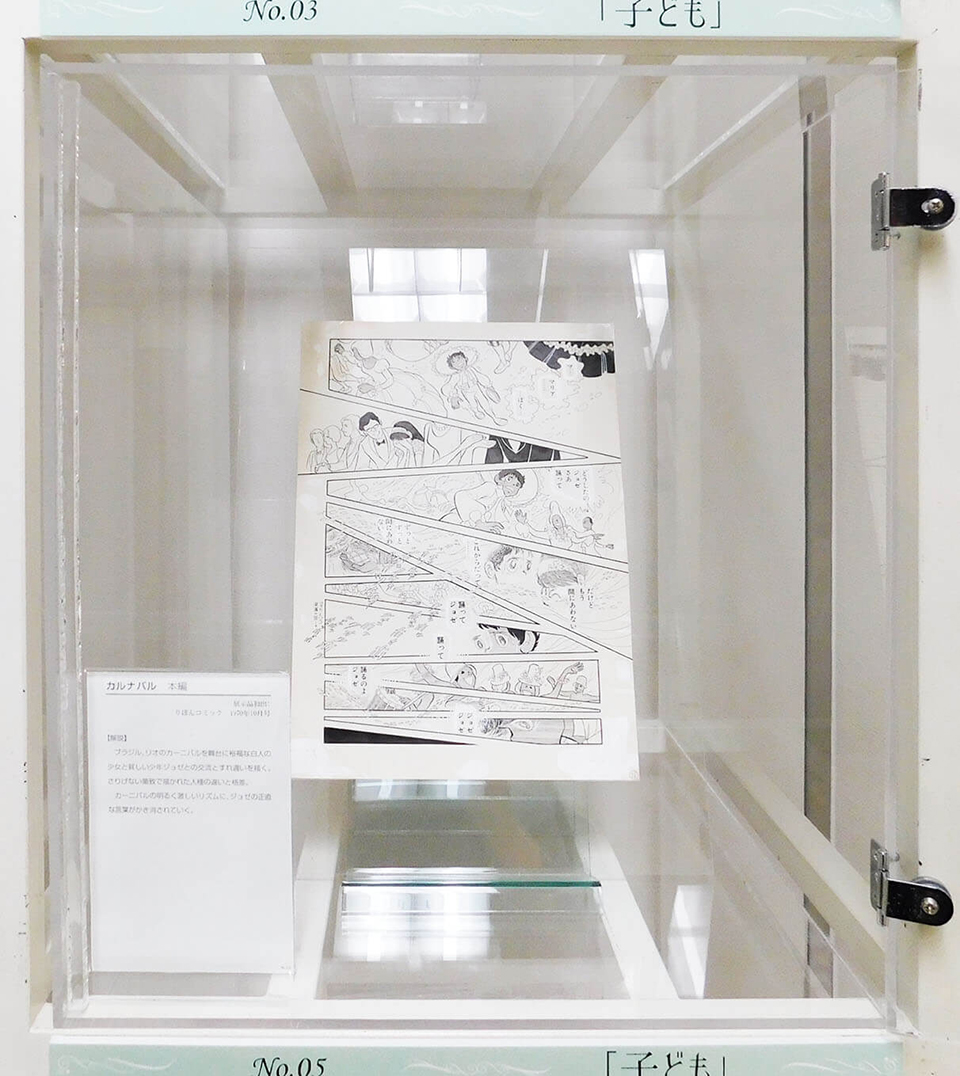

No.03

カルナバル 本編

展示品初出:りぼんコミック 1970年10月号

《解説》

ブラジル、リオのカーニバルを舞台に裕福な白人の少女と貧しい少年ジョゼとの交流とすれ違いを描く。

さりげない筆致で描かれた人種の違いと格差。

カーニバルの明るく激しいリズムに、ジョゼの正直な言葉がかき消されていく。

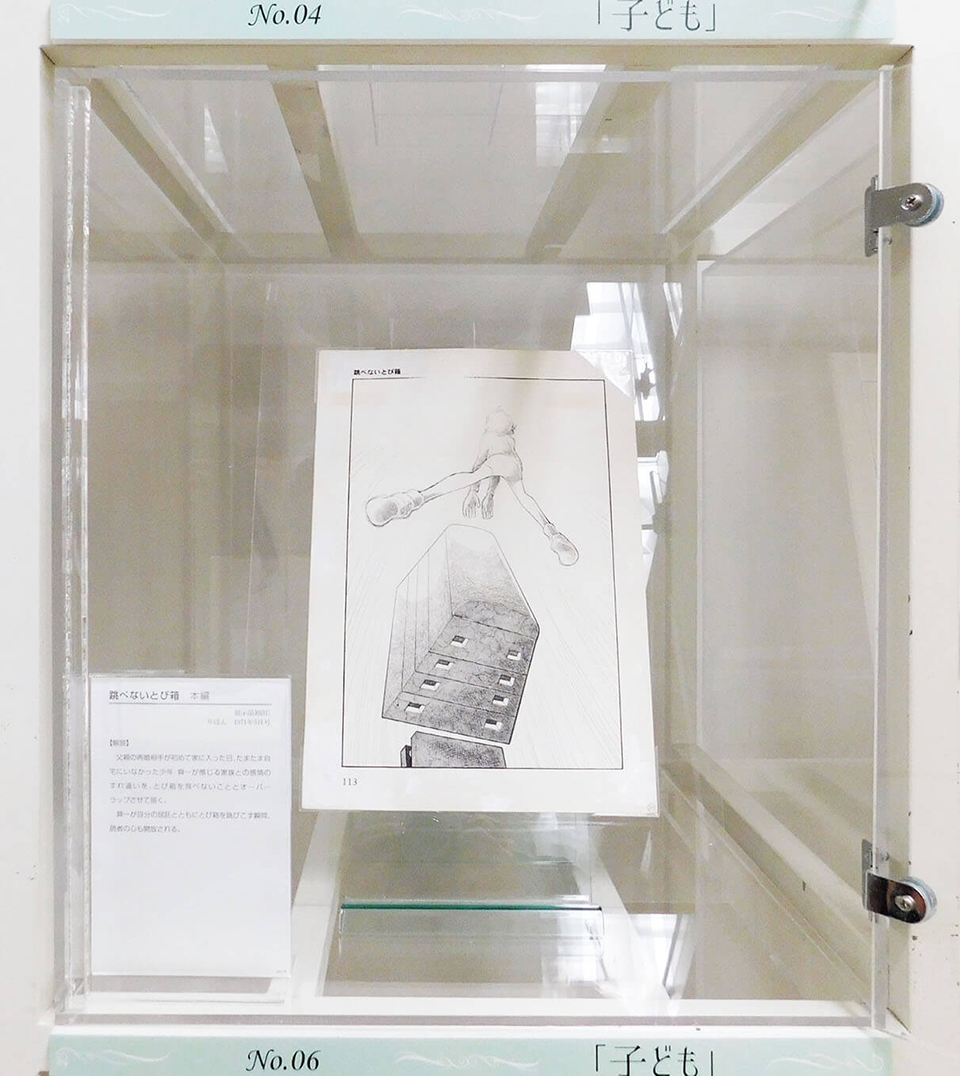

No.04

跳べないとび箱 本編

展示品初出:りぼん 1971年5月号

《解説》

父親の再婚相手が初めて家に入った日、たまたま自宅にいなかった少年・舜一が感じる家族との感情のすれ違いを、とび箱を飛べないこととオーバーラップさせて描く。

舜一が自分の屈託とともにとび箱を跳びこす瞬間、読者の心も開放される。

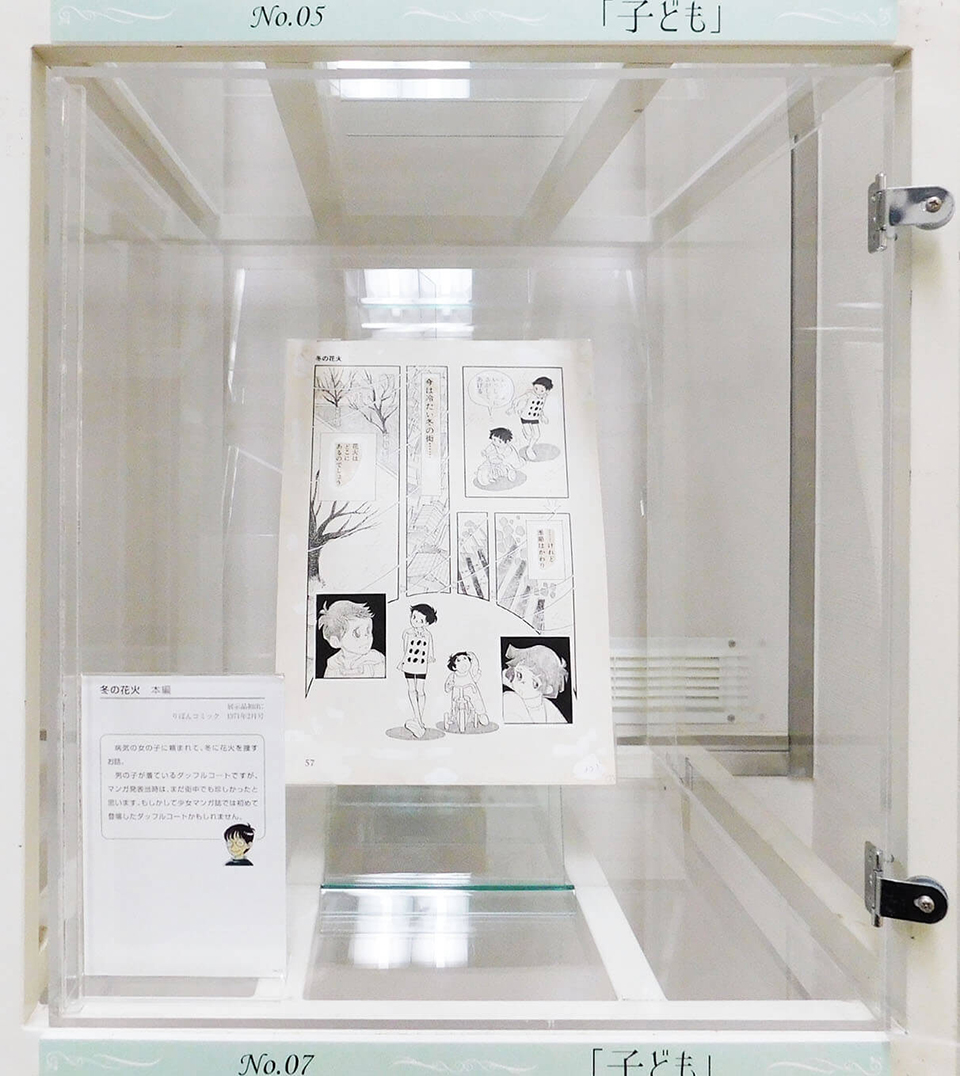

No.05

冬の花火 本編

展示品初出:りぼんコミック 1971年2月号

《コメント》

病気の女の子に頼まれて、冬に花火を捜すお話。

男の子が着ているダッフルコートですが、マンガ発表当時は、まだ街中でも珍しかったと思います。もしかして少女マンガ誌では初めて登場したダッフルコートかもしれません。

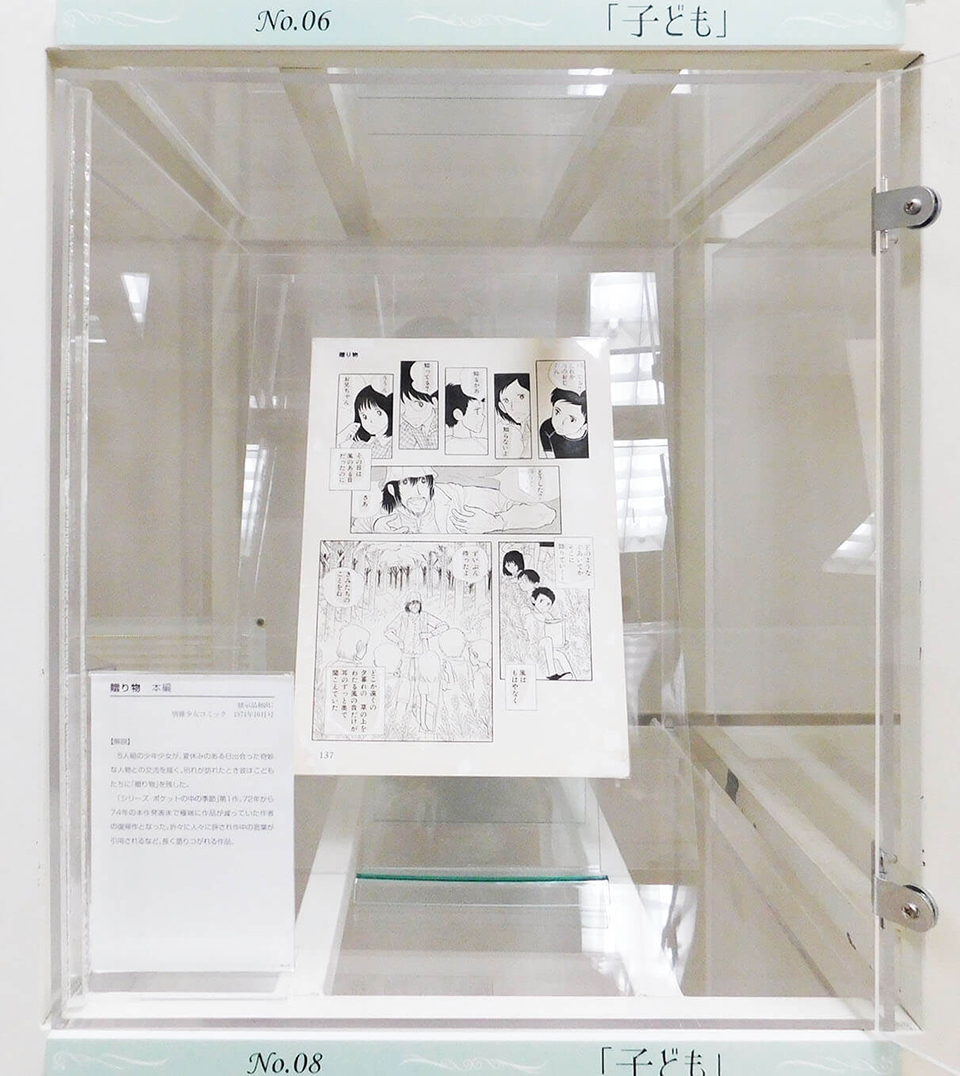

No.06

贈り物 本編

展示品初出:別冊少女コミック 1974年10月号

《解説》

5人組の少年少女が、夏休みのある日出会った奇妙な人物との交流を描く。別れが訪れたとき彼はこどもたちに「贈り物」を残した。

「シリーズ・ポケットの中の季節」第1作。72年から74年の本作発表まで極端に作品が減っていた作者の復帰作となった。折々に人々に評され作中の言葉が引用されるなど、長く語りつがれる作品。

No.07

翼のない島 本編

展示品初出:別冊少女コミック 1975年5月号

作品データ:別冊少女コミック 1975年 4~6月号

《解説》

幼い日にサーカスで「空飛ぶ人間」を見て、強く空を飛びたいと願うようになり、家を出たジョーイ。 空飛ぶことを夢見るひとたちのコミューン、市民運動をおこなう若者たちのグループ、山の奥に隠れ住むように暮らす女性、「飛ぶ」ことを求めてさまようジョーイは何かを見つけることが出来るのか。

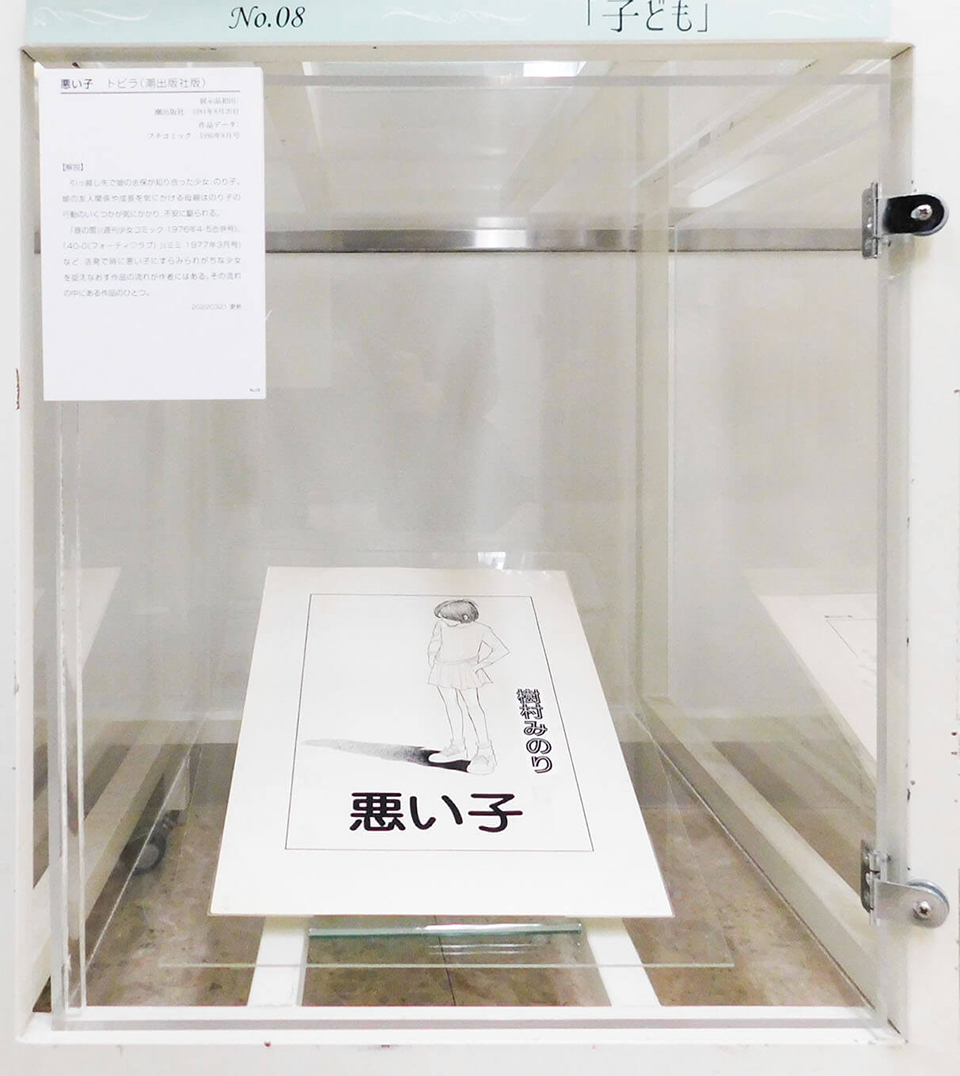

No.08

悪い子(潮出版社版) トビラ

展示品初出:潮出版社 1981年8月20日

作品データ:プチコミック 1980年8月号

《解説》

引っ越し先で娘の志保が知り合った少女、のり子。娘の友人関係や成長を気にかける母親はのり子の行動のいくつかが気にかかり、不安に駆られる。

「昼の雪」(週刊少女コミック 1976年4・5合併号)、「40-0(フォーティ♡ラブ) 」(ミミ 1977年3月号)など、活発で時に悪い子にすらみられがちな少女を捉えなおす作品の流れが作者にはある。その流れの中にある作品のひとつ。

【No.09~16 テーマ:少女・女性】

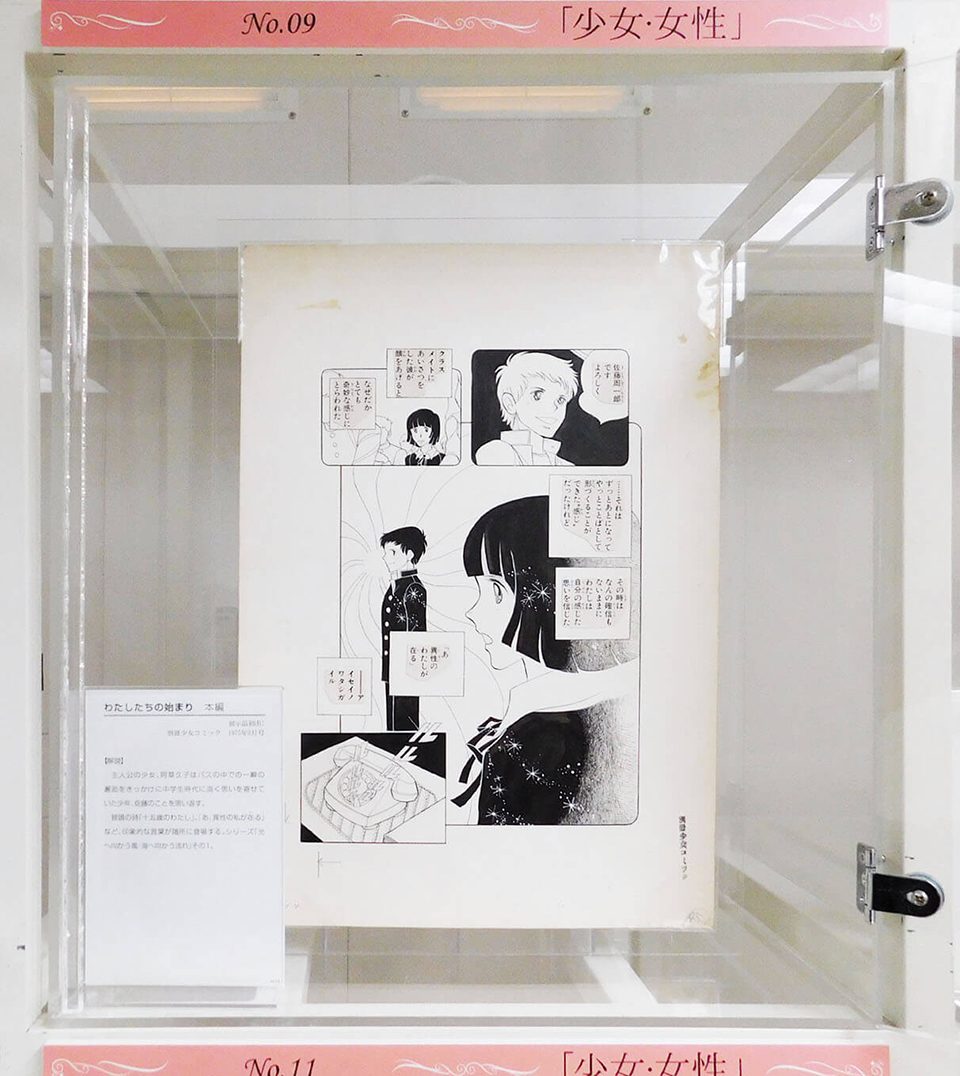

No.09

わたしたちの始まり 本編

展示品初出:別冊少女コミック 1975年9月号

《解説》

主人公の少女、阿草久子はバスの中での一瞬の邂逅をきっかけに中学生時代に淡く思いを寄せていた少年、佐藤のことを思い返す。

冒頭の詩「十五歳のわたし」、「あ、異性の私が在る」など、印象的な言葉が随所に登場する。シリーズ「光へ向かう風・海へ向かう流れ」その1。

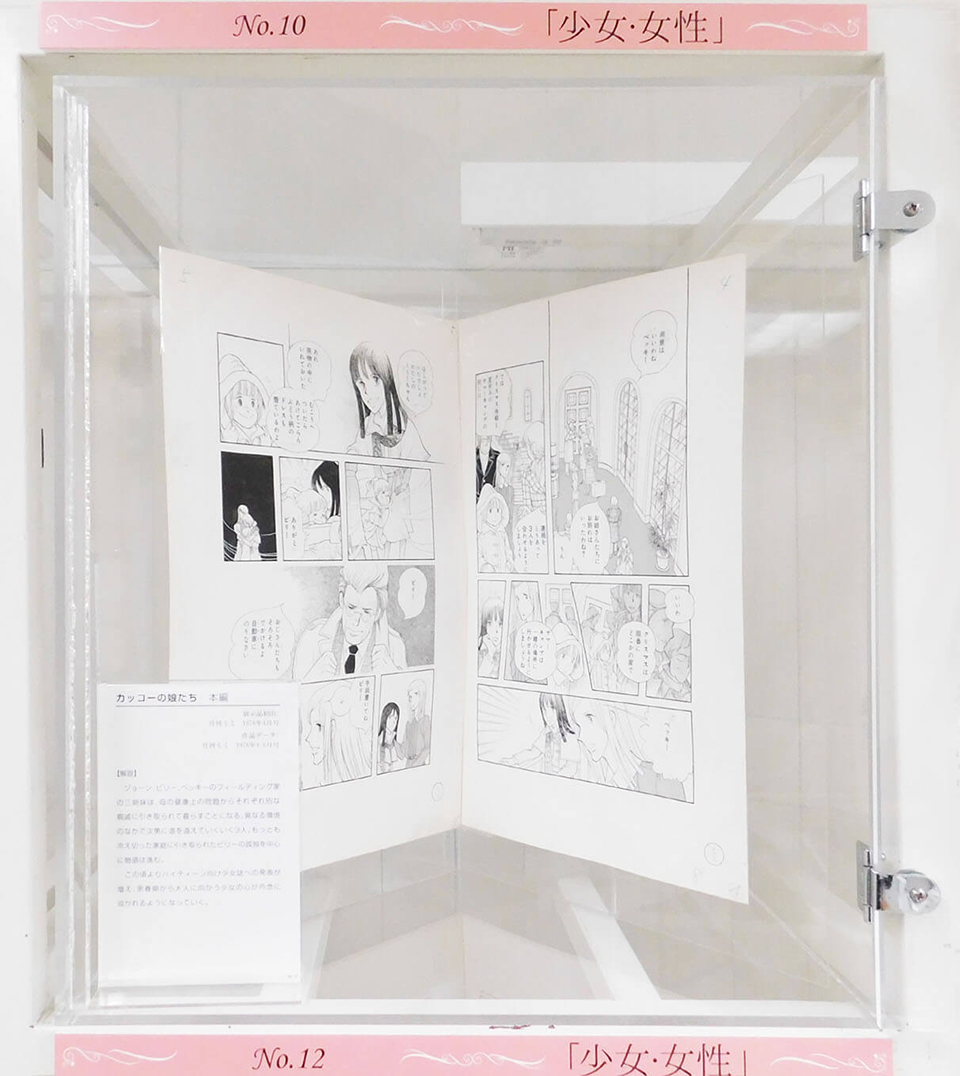

No.10

カッコーの娘たち 本編

展示品初出:月刊ミミ 1978年4月号

作品データ:月刊ミミ 1978年4、6月号

《解説》

ジョーン、ビリー、ベッキーのフィールディング家の三姉妹は、母の健康上の問題からそれぞれ別な親戚に引き取られて暮らすことになる。異なる環境のなかで次第に道を違えていくいく3人。もっとも冷え切った家庭に引き取られたビリーの孤独を中心に物語は進む。

この頃よりハイティーン向け少女誌への発表が増え、思春期から大人に向かう少女の心が丹念に描かれるようになっていく。

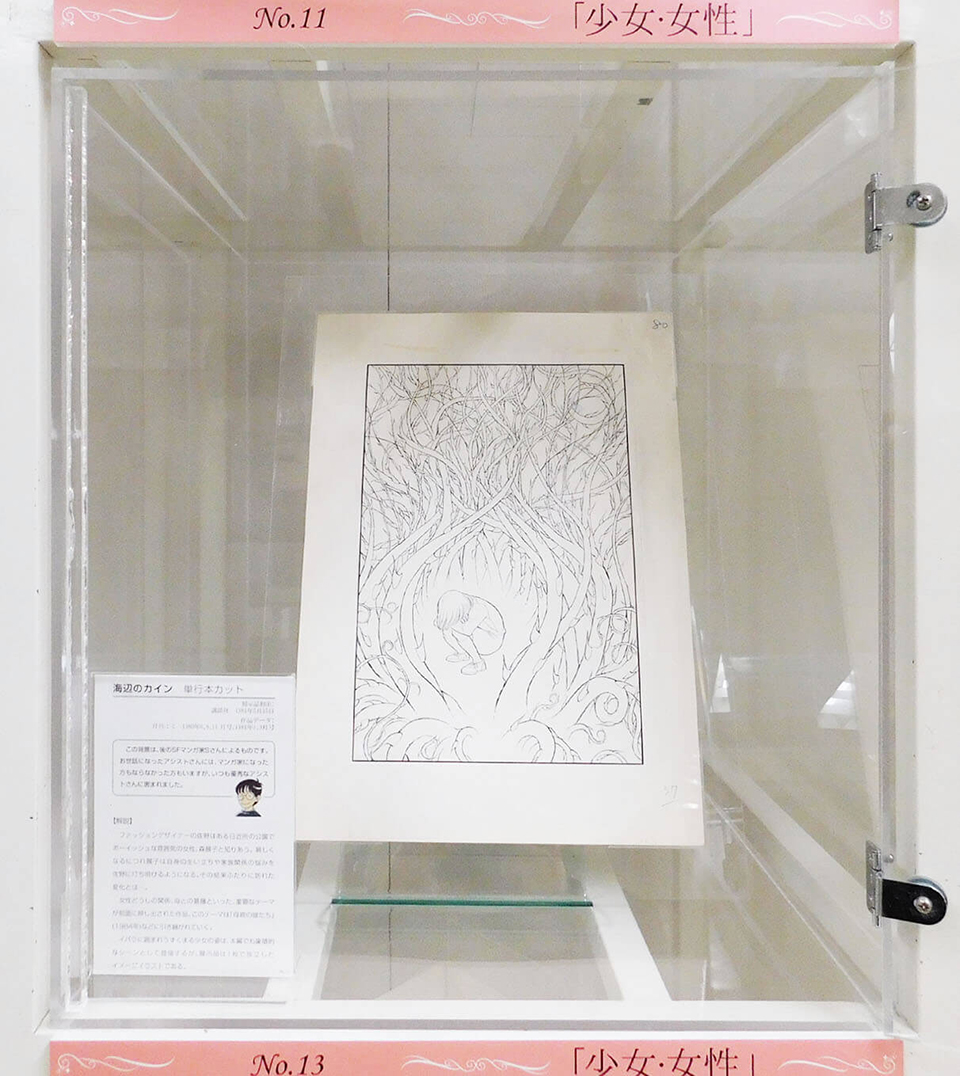

No.11

海辺のカイン 単行本カット

展示品初出:講談社 1981年5月15日

作品データ:月刊ミミ 1980年6、8、11 月号、1981年1、3月号

《コメント》

この背景は、後のSFマンガ家Sさんによるものです。お世話になったアシストさんには、マンガ家になった方もならなかった方もいますが、いつも優秀なアシストさんに恵まれました。

《解説》

ファッションデザイナーの佐野はある日近所の公園でボーイッシュな雰囲気の女性、森展子と知りあう。 親しくなるにつれ展子は自身の生い立ちや家族関係の悩みを佐野に打ち明けるようになる。その結果ふたりに訪れた変化とは…。

女性どうしの関係、母との葛藤といった、重要なテーマが前面に押し出された作品。このテーマは「母親の娘たち」(1984年)などに引き継がれていく。

イバラに囲まれうずくまる少女の姿は、本編でも象徴的なシーンとして登場するが、展示品は1枚で独立したイメージイラストである。

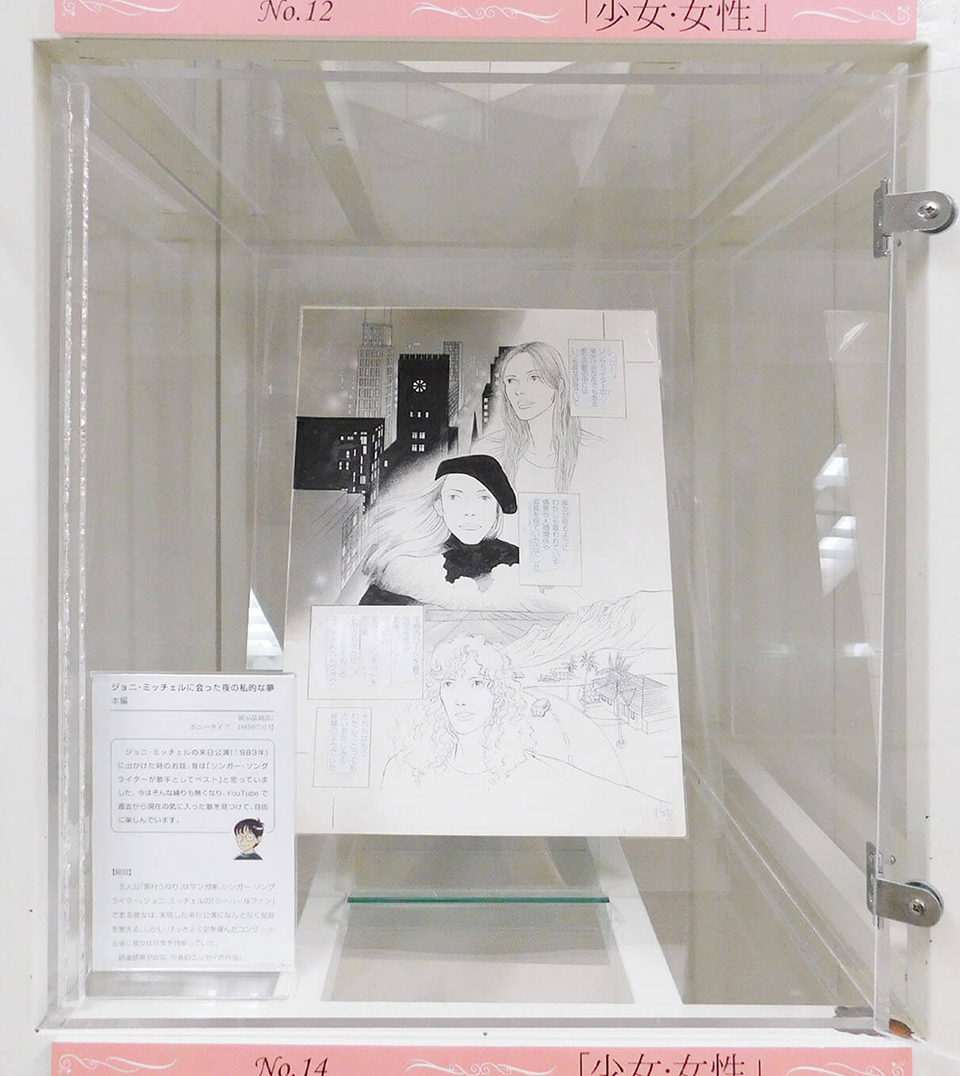

No.12

ジョニ・ミッチェルに会った夜の私的な夢 本編

展示品初出:ボニータイブ 1983年7月号

《コメント》

ジョニ・ミッチェルの来日公演(1983年)に出かけた時のお話。昔は「シンガー・ソングライターが歌手としてベスト」と思っていました。 今はそんな縛りも無くなり、YouTube で過去から現在の気に入った歌を見つけて、自由に楽しんでいます。

《解説》

主人公「黄村うねり」はマンガ家。シンガー・ソングライター、ジョニ・ミッチェルの「ミーハーなファン」である彼女は、実現した来日公演になんとなく屈託を覚える。しかし、けっきょく足を運んだコンサ ート会場に彼女は花束を持参していた。

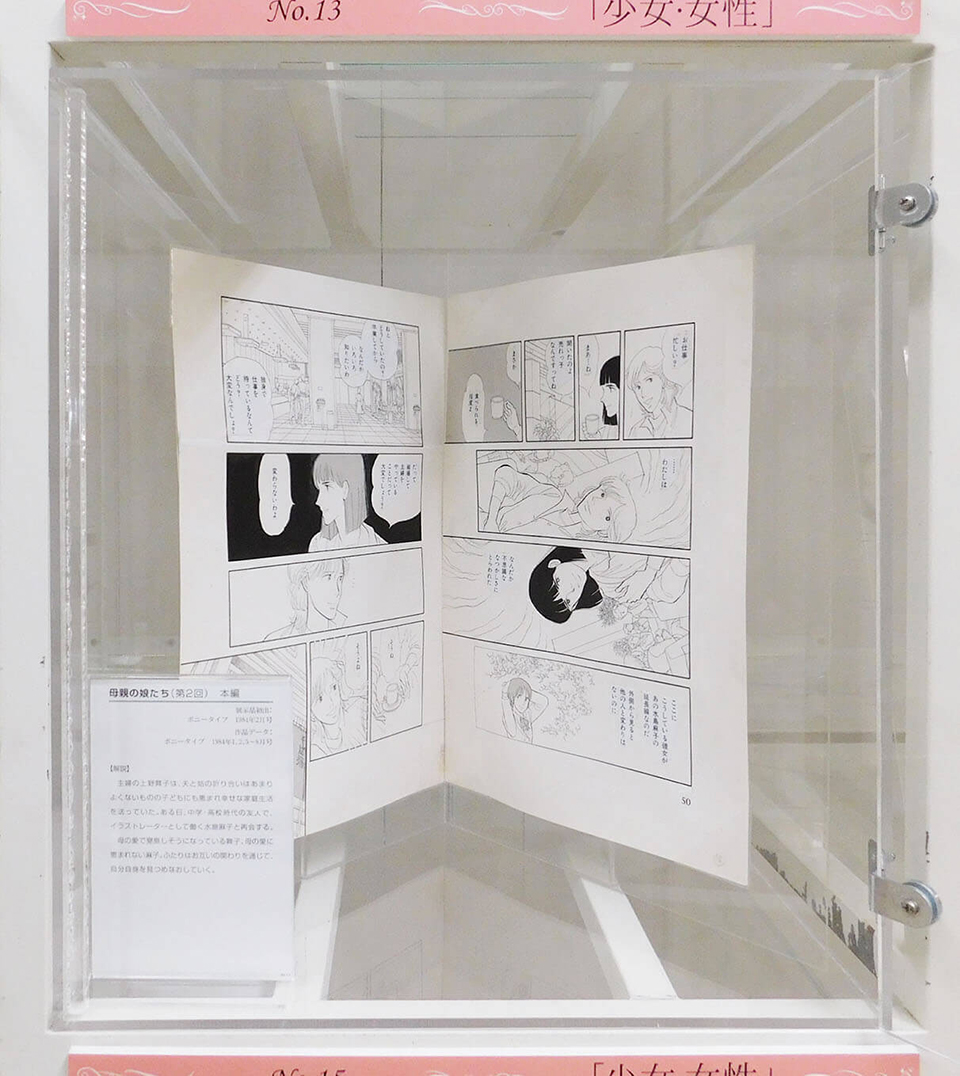

No.13

母親の娘たち(第2回) 本編

展示品初出:ボニータイブ 1984年2月号

作品データ:ボニータイブ 1984年1、2、5~8月号

《解説》

主婦の上野舞子は、夫と姑の折り合いはあまりよくないものの子どもにも恵まれ幸せな家庭生活を送っていた。ある日、中学・高校時代の友人で、イラストレーターとして働く水島麻子と再会する。

母の愛で窒息しそうになっている舞子、母の愛に恵まれない麻子。ふたりはお互いの関わりを通じて、自分自身を見つめなおしていく。

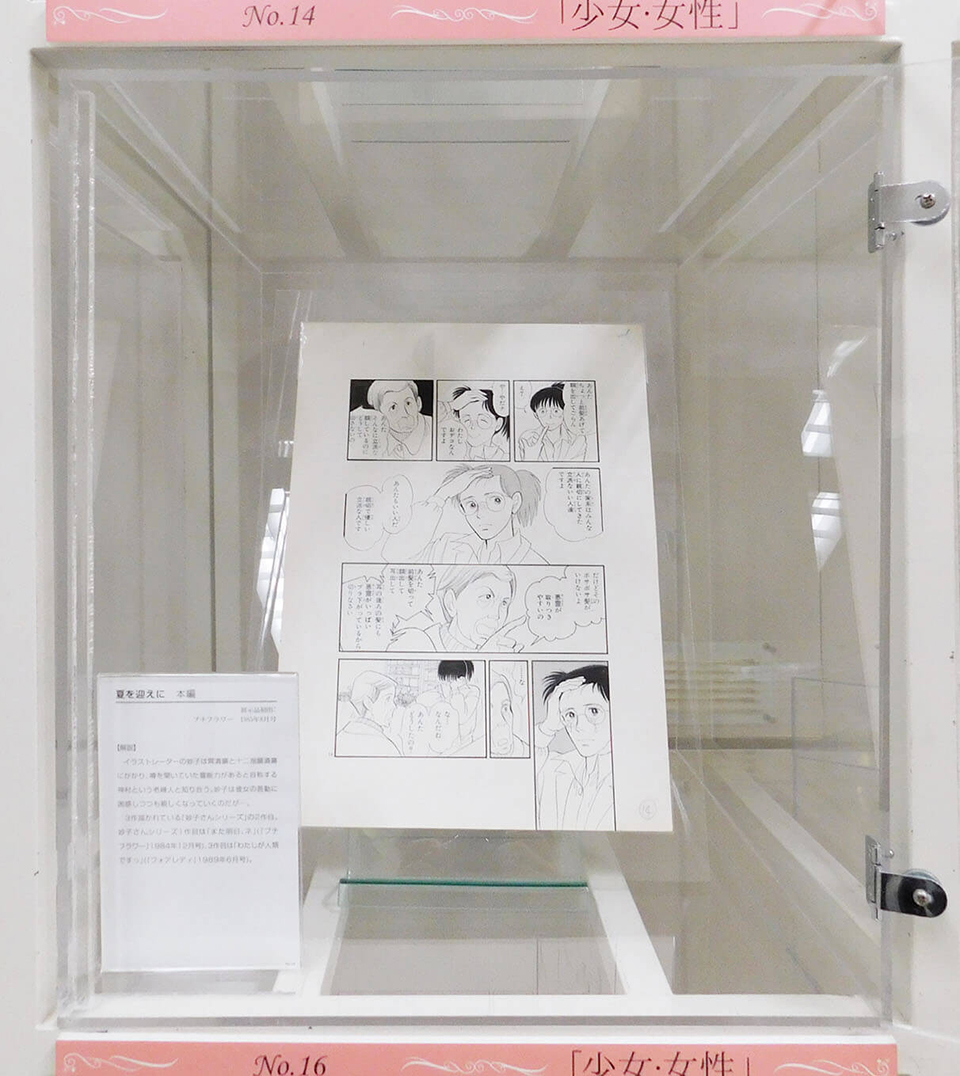

No.14

夏を迎えに 本編

展示品初出:プチフラワー 1985年8月号

《解説》

イラストレーターの妙子は胃潰瘍と十二指腸潰瘍にかかり、噂を聞いていた霊能力があると自称する神村という老婦人と知り合う。妙子は彼女の言動に困惑しつつも親しくなっていくのだが…。

3作描かれている「妙子さんシリーズ」の2作目。妙子さんシリーズ1作目は「また明日、ネ」(『プチフラワー』1984年12月号)、3作目は「わたしが人類ですっ」(『フォアレディ』1989年6月号)。

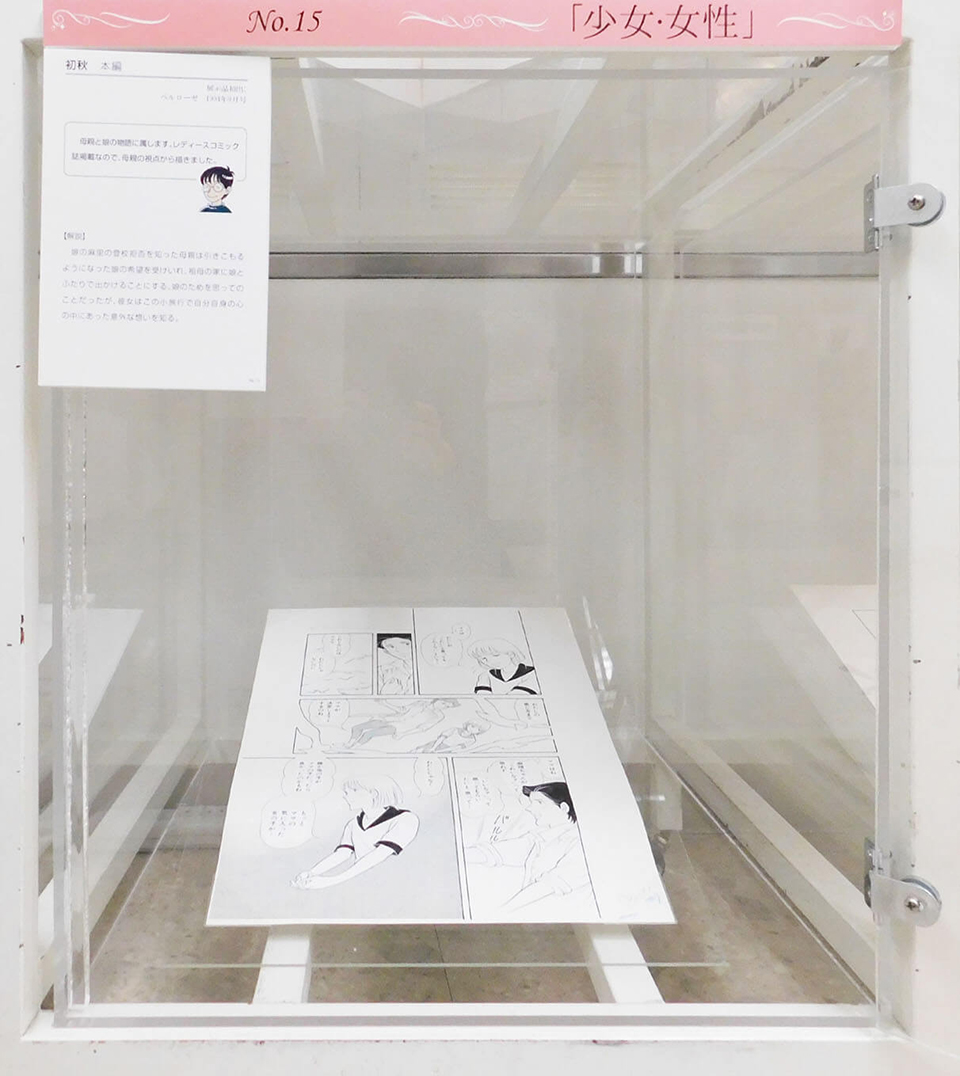

No.15

初秋 本編

展示品初出:ベルローゼ 1994年9月号

《コメント》

母親と娘の物語に属します。レディースコミック誌掲載なので、母親の視点から描きました。

《解説》

娘の麻里の登校拒否を知った母親は引きこもるようになった娘の希望を受けいれ、祖母の家に娘とふたりで出かけることにする。娘のためを思ってのことだったが、彼女はこの小旅行で自分自身の心の中にあった意外な想いを知る。

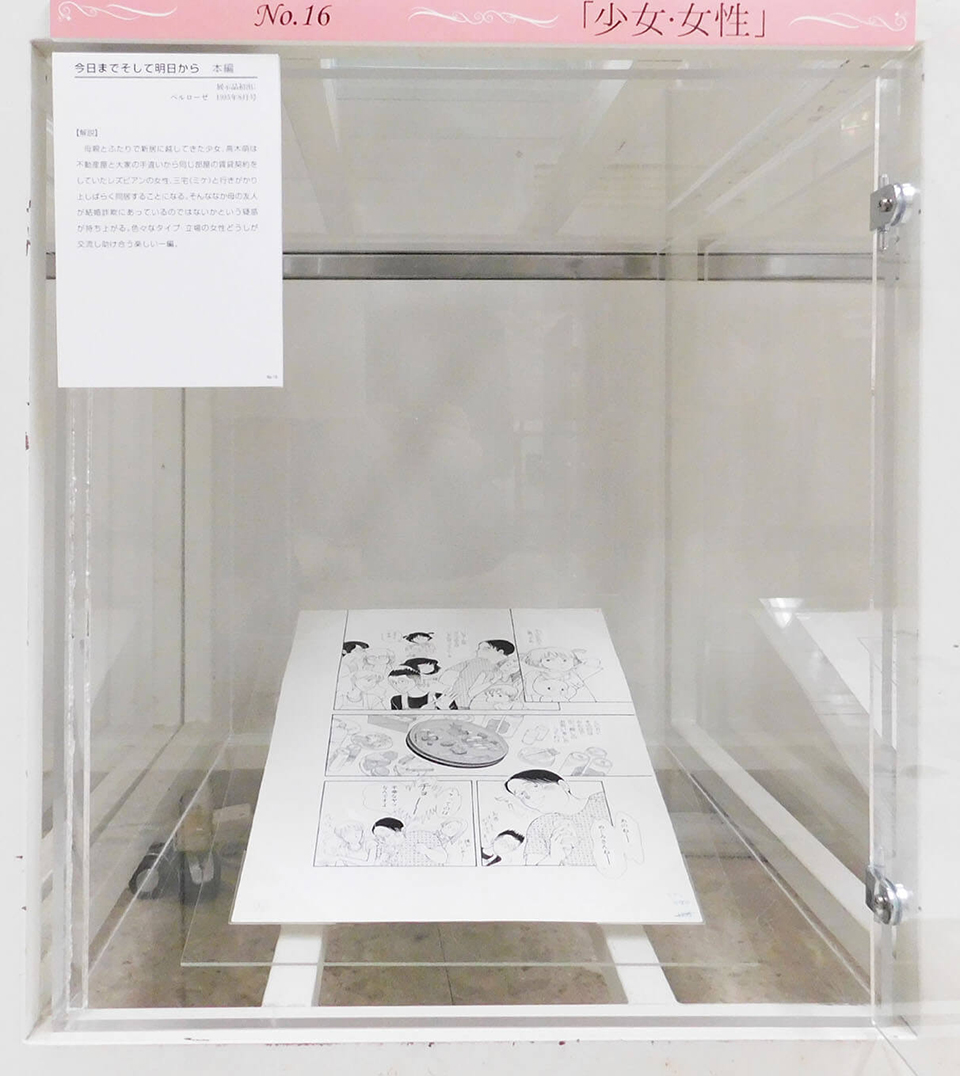

No.16

今日までそして明日から 本編

展示品初出:ベルローゼ 1995年8月号

《解説》

母親とふたりで新居に越してきた少女、高木萌は不動産屋と大家の手違いから同じ部屋の賃貸契約をしていたレズビアンの女性、三宅(ミケ)と行きがかり上しばらく同居することになる。そんななか母の友人が結婚詐欺にあっているのではないかという疑惑が持ち上がる。色々なタイプ・立場の女性どうしが交流し助け合う楽しい一編。

【No.17~24 テーマ:菜の花・家族】

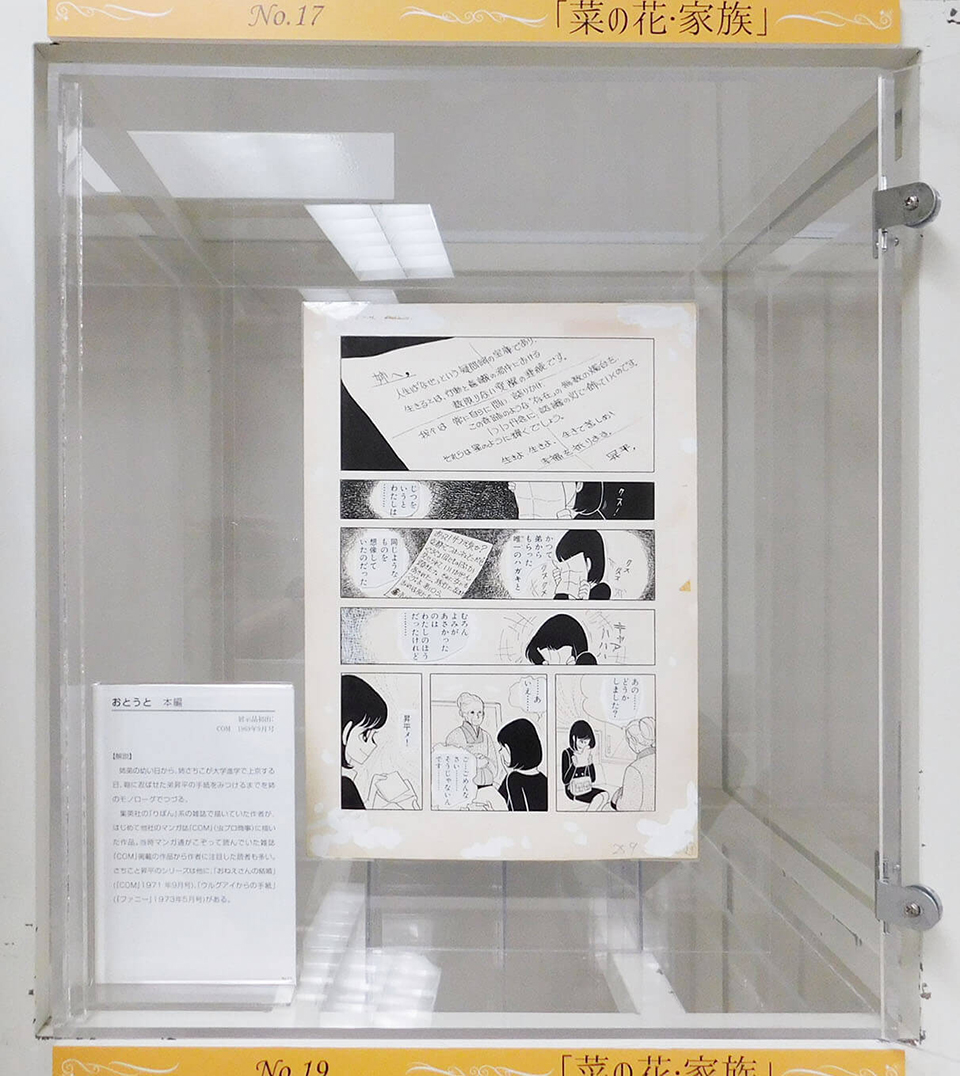

No.17

おとうと 本編

展示品初出:COM 1969年9月号

《解説》

姉弟の幼い日から、姉さちこが大学進学で上京する日、鞄に忍ばせた弟昇平の手紙をみつけるまでを姉のモノローグでつづる。

集英社の『りぼん』系の雑誌で描いていた作者が、はじめて他社のマンガ誌『COM』(虫プロ商事)に描いた作品。当時マンガ通がこぞって読んでいた雑誌 『COM』掲載の作品から作者に注目した読者も多い。さちこと昇平のシリーズは他に、「おねえさんの結婚」(『COM』1971 年9月号)、「ウルグアイからの手紙」 (『ファニー』1973年5月号)がある。

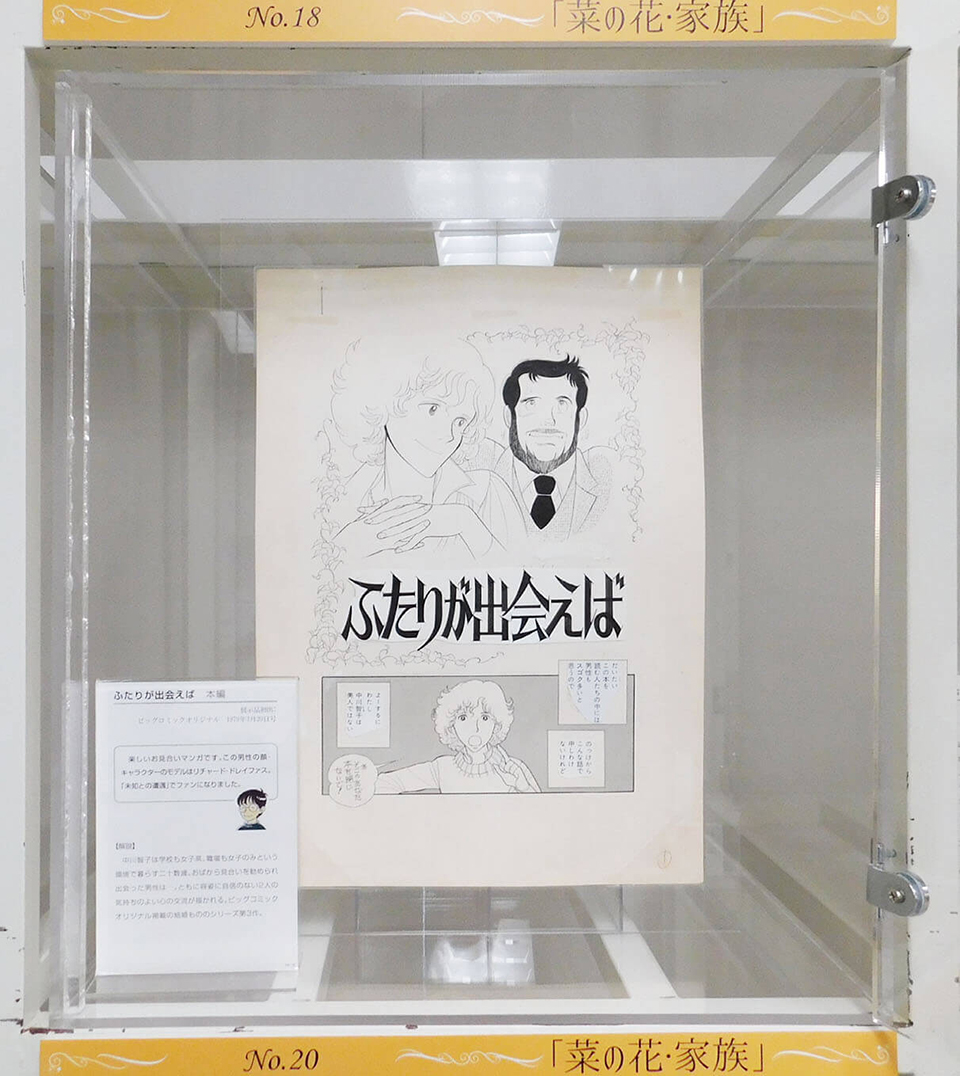

No.18

ふたりが出会えば 本編

展示品初出:ビッグコミックオリジナル 1979年3月20日号

《コメント》

楽しいお見合いマンガです。この男性の顔・キャラクターのモデルはリチャード・ドレイファス。「未知との遭遇」でファンになりました。

《解説》

中川智子は学校も女子高、職場も女子のみという環境で暮らす二十数歳。おばから見合いを勧められ出会った男性は…。ともに容姿に自信のない2人の気持ちのよい心の交流が描かれる。ビッグコミックオリジナル掲載の結婚もののシリーズ第3作。

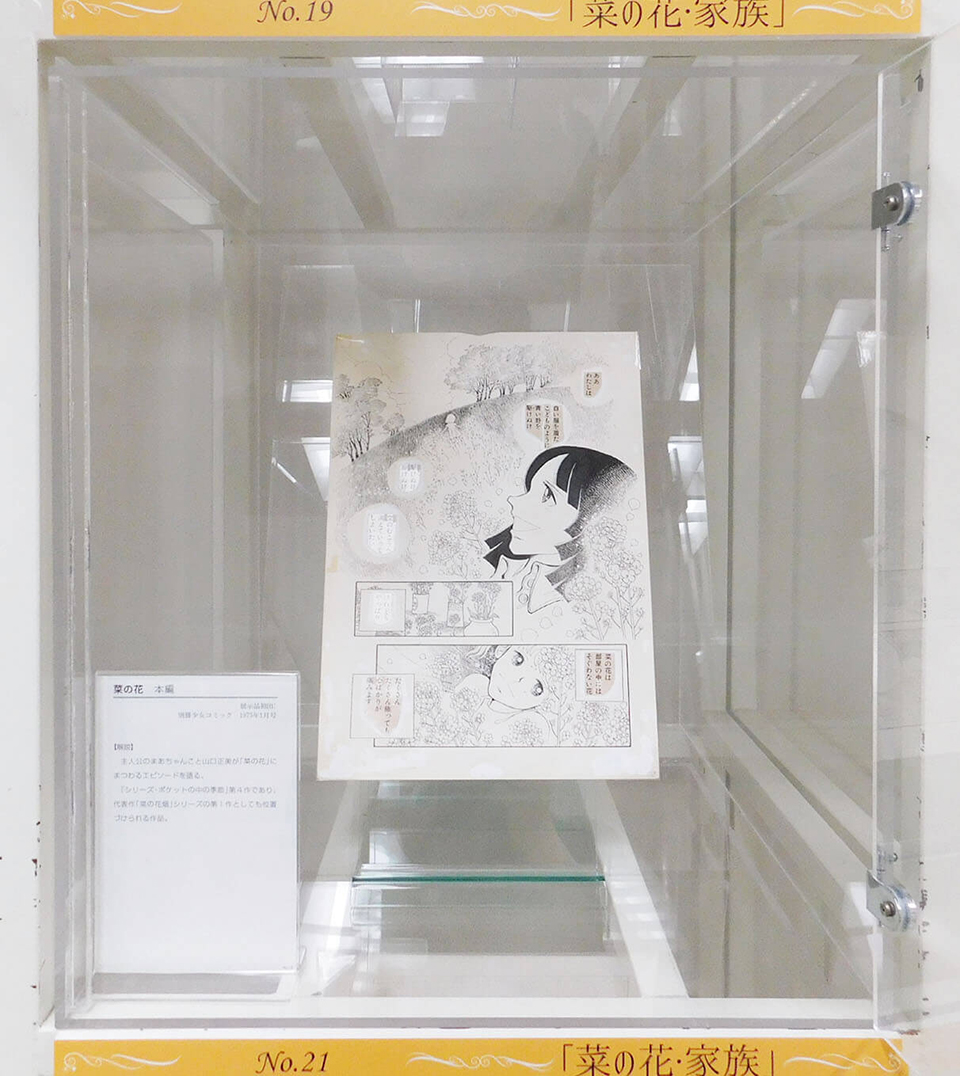

No.19

菜の花 本編

展示品初出:別冊少女コミック 1975年1月号

《解説》

主人公のまあちゃんこと山口正美が「菜の花」にまつわるエピソードを語る。

「シリーズ・ポケットの中の季節」第4作であり、代表作「菜の花畑」シリーズの第1作としても位置づけられる作品。

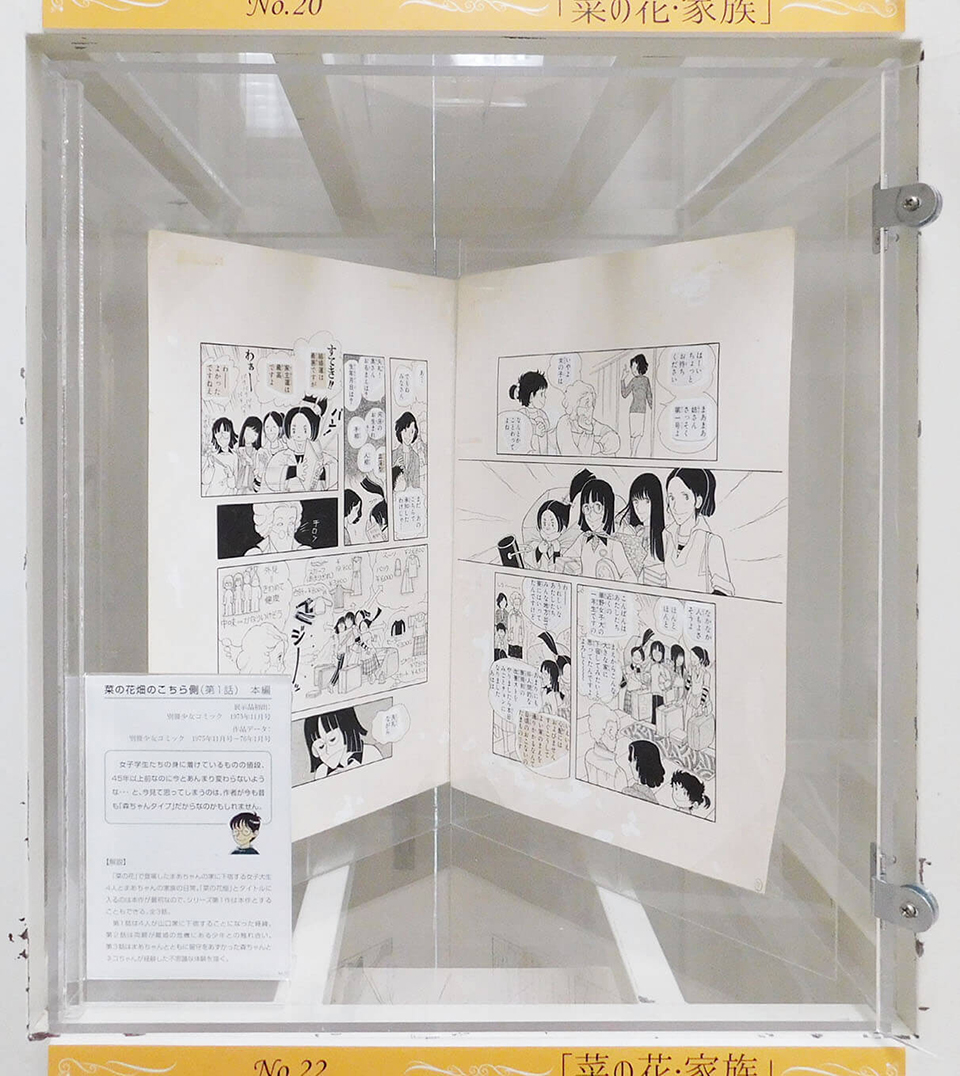

No.20

菜の花畑のこちら側(第1話) 本編

展示品初出:別冊少女コミック 1975年11月号

作品データ:別冊少女コミック 1975年11月号~76年1月号

《コメント》

女子学生たちの身に着けているものの値段、45年以上前なのに今とあんまり変わらないような・・・ と、今見て思ってしまうのは、作者が今も昔も「森ちゃんタイプ」だからなのかもしれません。

《解説》

「菜の花」で登場したまあちゃんの家に下宿する女子大生4人とまあちゃんの家族の日常。「菜の花畑」とタイトルに入るのは本作が最初なので、シリーズ第1作は本作とすることもできる。全3話。

第1話は4人が山口家に下宿することになった経緯。第2話は両親が離婚の危機にある少年との触れ合い。第3話はまあちゃんとともに留守をあずかった森ちゃんとネコちゃんが経験した不思議な体験を描く。

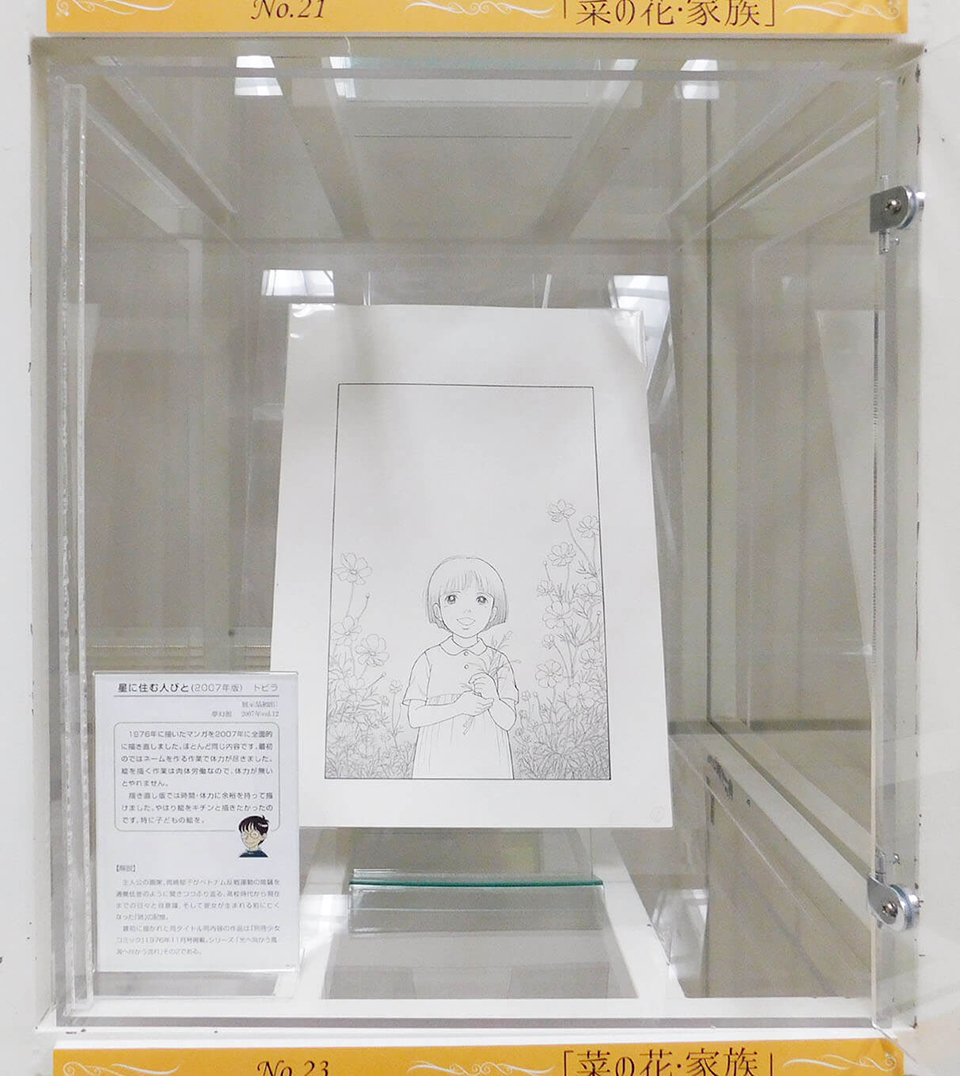

No.21

星に住む人びと(2007年版) トビラ

展示品初出:夢幻館 2007年vol.12

《コメント》

1976年に描いたマンガを2007年に全面的に描き直しました。ほとんど同じ内容です。最初のではネームを作る作業で体力が尽きました。絵を描く作業は肉体労働なので、体力が無いとやれません。

描き直し版では時間・体力に余裕を持って描けました。やはり絵をキチンと描きたかったのです。特に子どもの絵を。

《解説》

主人公の画家、岡崎郁子がベトナム反戦運動の喧騒を通奏低音のように聞きつつふり返る、高校時代から現在までの日々と自意識、そして彼女が生まれる前に亡くなった「姉」の記憶。

最初に描かれた同タイトル同内容の作品は『別冊少女コミック』1976年11月号掲載。シリーズ 「光へ向かう風・海へ向かう流れ」その2である。

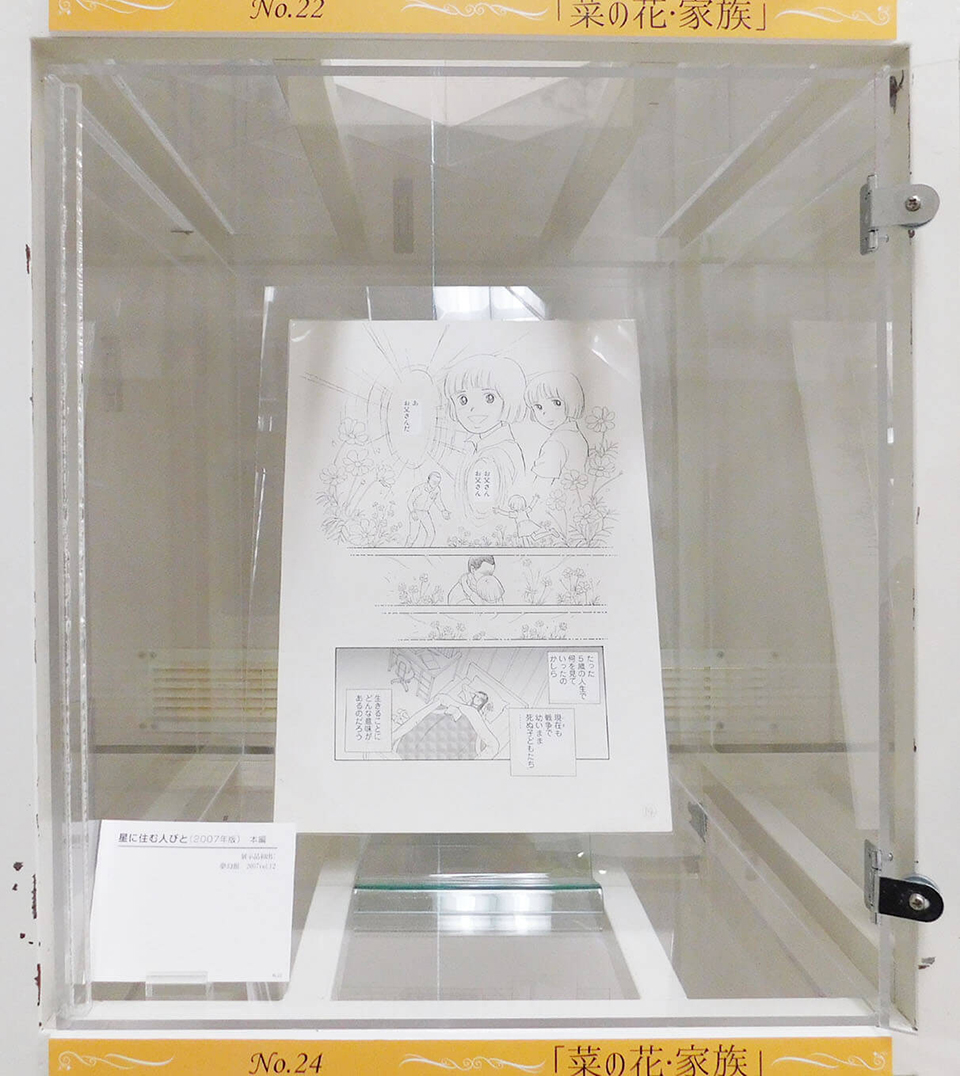

No.22

星に住む人びと(2007年版) 本編

展示品初出:夢幻館 2007vol.12

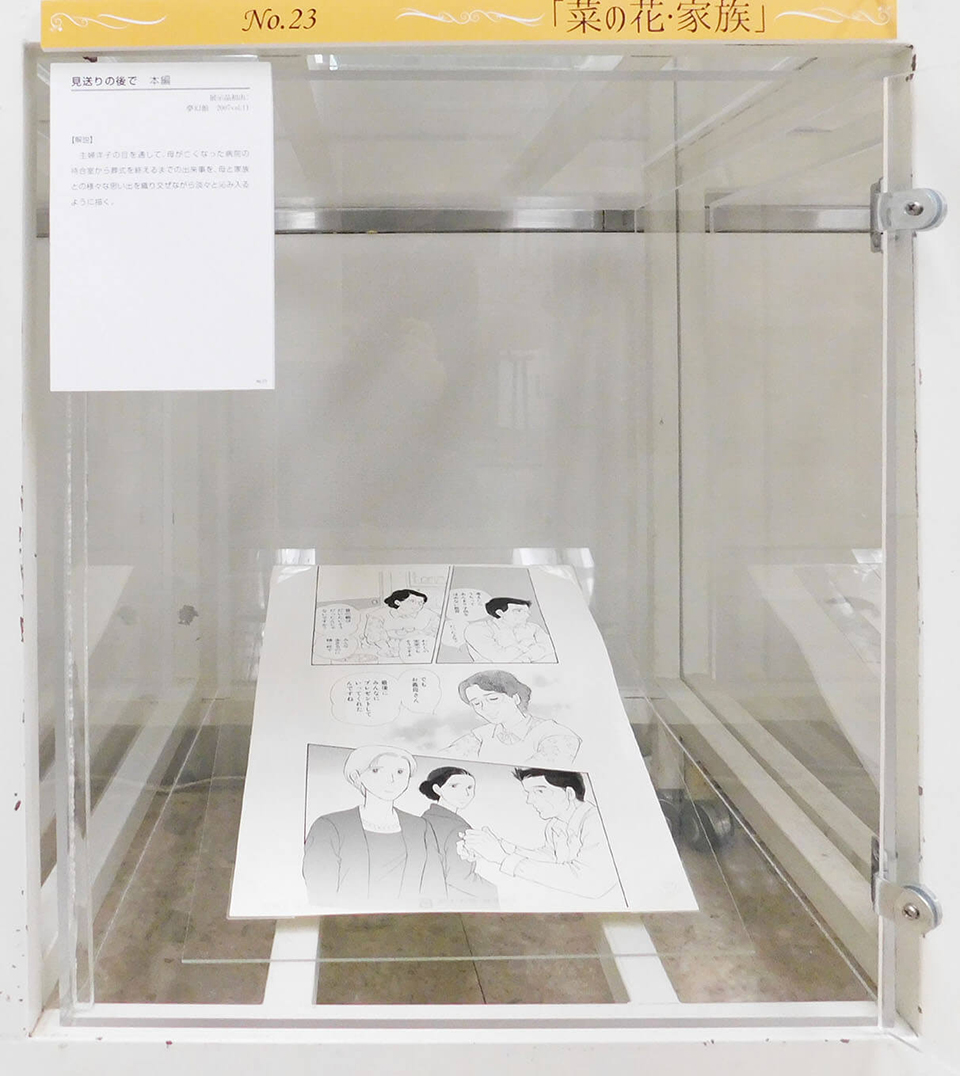

No.23

見送りの後で 本編

展示品初出:夢幻館 2007vol.11

《解説》

主婦洋子の目を通して、母が亡くなった病院の待合室から葬式を終えるまでの出来事を、母と家族との様々な思い出を織り交ぜながら淡々と沁み入るように描く。

No.24

おかあさんがいない 本編

展示品初出:ねこミックスVol.1 2001年 12月号

《解説》

猫の乃己子との別れを、乃己子の息子心太の目線で描いている。

2011 年刊『愛ちゃんを捜して』(朝日新聞出版)に収録。同単行本は2018年に自主出版本として復刻した。2000年代以降、作者は猫のシリーズを多く描き、作者の出版社「ねこ会議出版」より刊行している。

【No.25~32 テーマ:人間と社会】

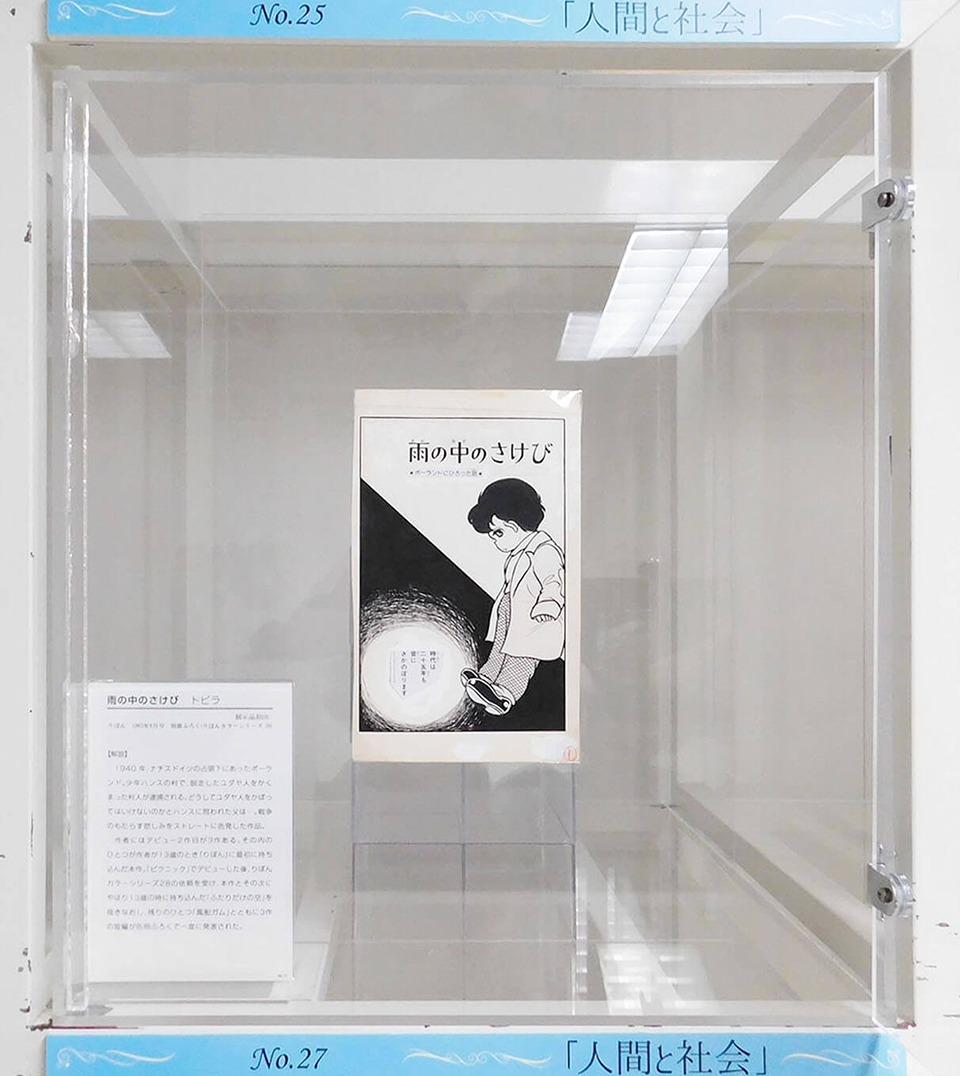

No.25

雨の中のさけび トビラ

展示品初出:りぼん 1965年8月号 別冊ふろく(りぼんカラーシリーズ 28)

《解説》

1940 年、ナチスドイツの占領下にあったポーランド。少年ハンスの村で、脱走したユダヤ人をかくまった村人が逮捕される。どうしてユダヤ人をかばってはいけないのかとハンスに問われた父は…。戦争のもたらす悲しみをストレートに告発した作品。

作者にはデビュー2作目が3作ある。その内のひとつが作者が13歳のとき『りぼん』に最初に持ち込んだ本作。「ピクニック」でデビューした後、りぼんカラーシリーズ28の依頼を受け、本作とその次にやはり13歳の時に持ち込んだ「ふたりだけの空」を描きなおし、残りのひとつ「風船ガム」とともに3作の短編が別冊ふろくで一度に発表された。

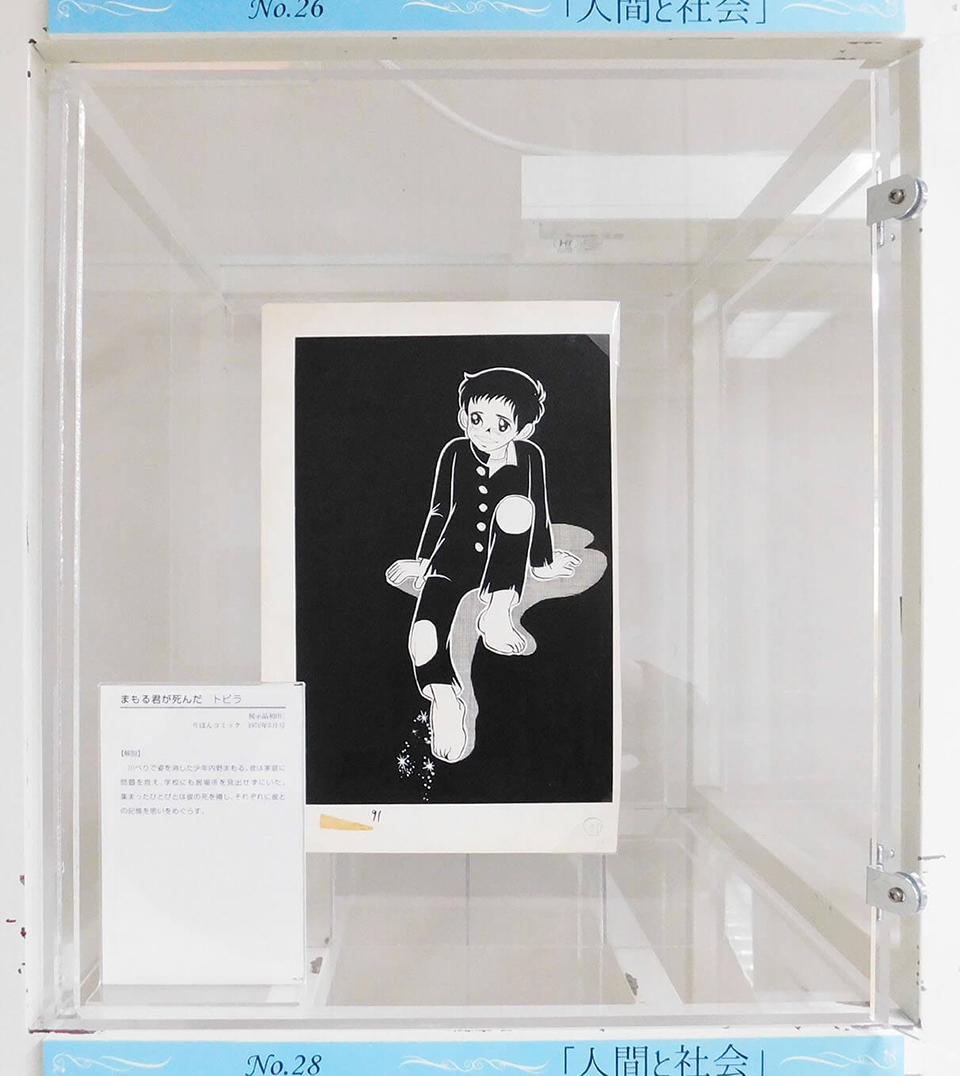

No.26

まもる君が死んだ トビラ

展示品初出:りぼんコミック 1970年5月号

《解説》

川べりで姿を消した少年内野まもる。彼は家庭に問題を抱え、学校にも居場所を見出せずにいた。集まったひとびとは彼の死を噂し、それぞれに彼との記憶を思いをめぐらす。

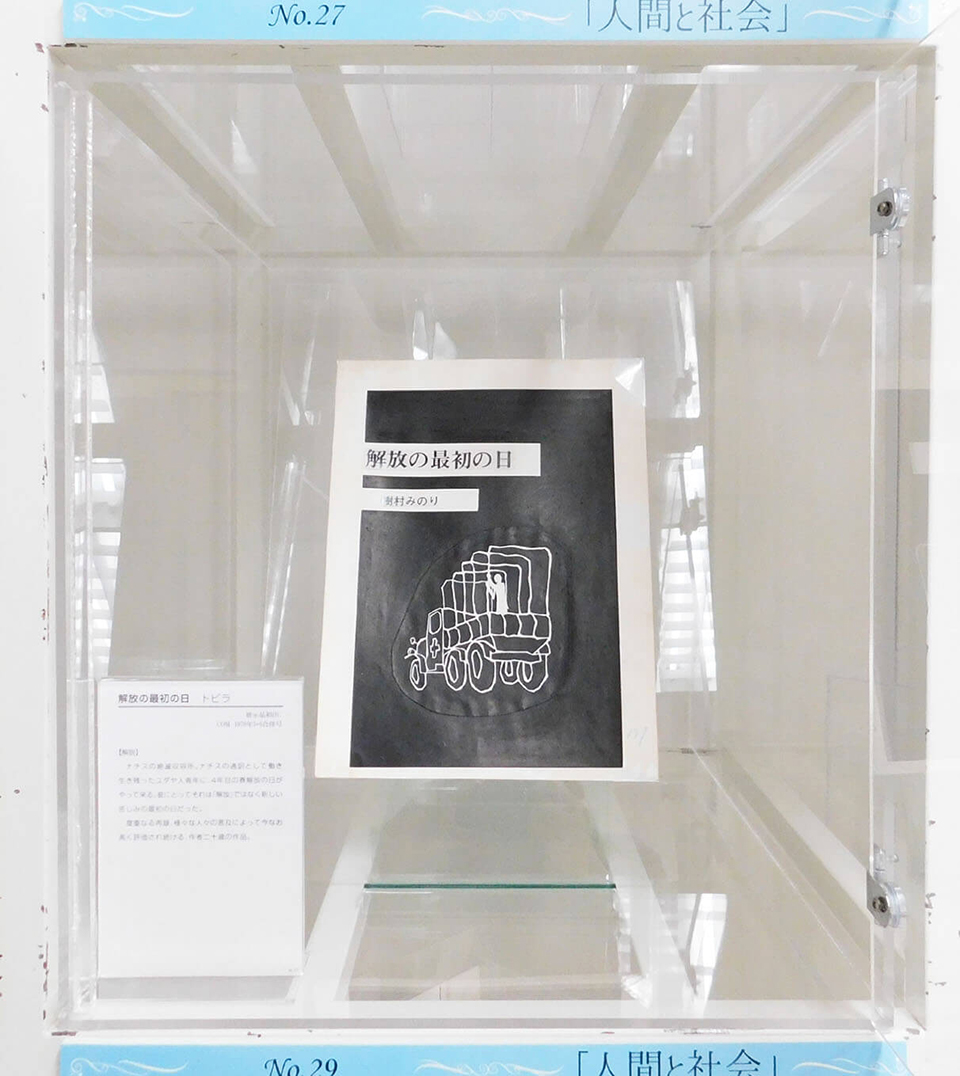

No.27

解放の最初の日 トビラ

展示品初出:COM 1970年5・6合併号

《解説》

ナチスの絶滅収容所。ナチスの通訳として働き生き残ったユダヤ人青年に、4年目の春解放の日がやって来る。彼にとってそれは「解放」ではなく新しい苦しみの最初の日だった。

度重なる再録、様々な人々の言及によって今なお高く評価され続ける、作者二十歳の作品。

No.28

マルタとリーザ(第3回) 本編

展示品初出:マンガ少年 1980年2月号

作品データ:マンガ少年 1979年12月号、1980年1、2月号

《コメント》

原作はゾフィア・ポスムイシの「女船客」。アウシュヴィッツ収容所の女看守の囚人との葛藤を描いています。

原作は二十歳の時に読みました。この小説を二度舞台化された「劇団スタジオライフ」の倉田淳さんと2008年に対談しました。

《解説》

発表時のタイトルは「パサジェルカ<女船客>」。原作者はポーランドの作家。

ナチスの親衛隊に所属しユダヤ人収容所で看守をしていたリーザが、収監者マルタに抱いた複雑な感情とその結末を描く。

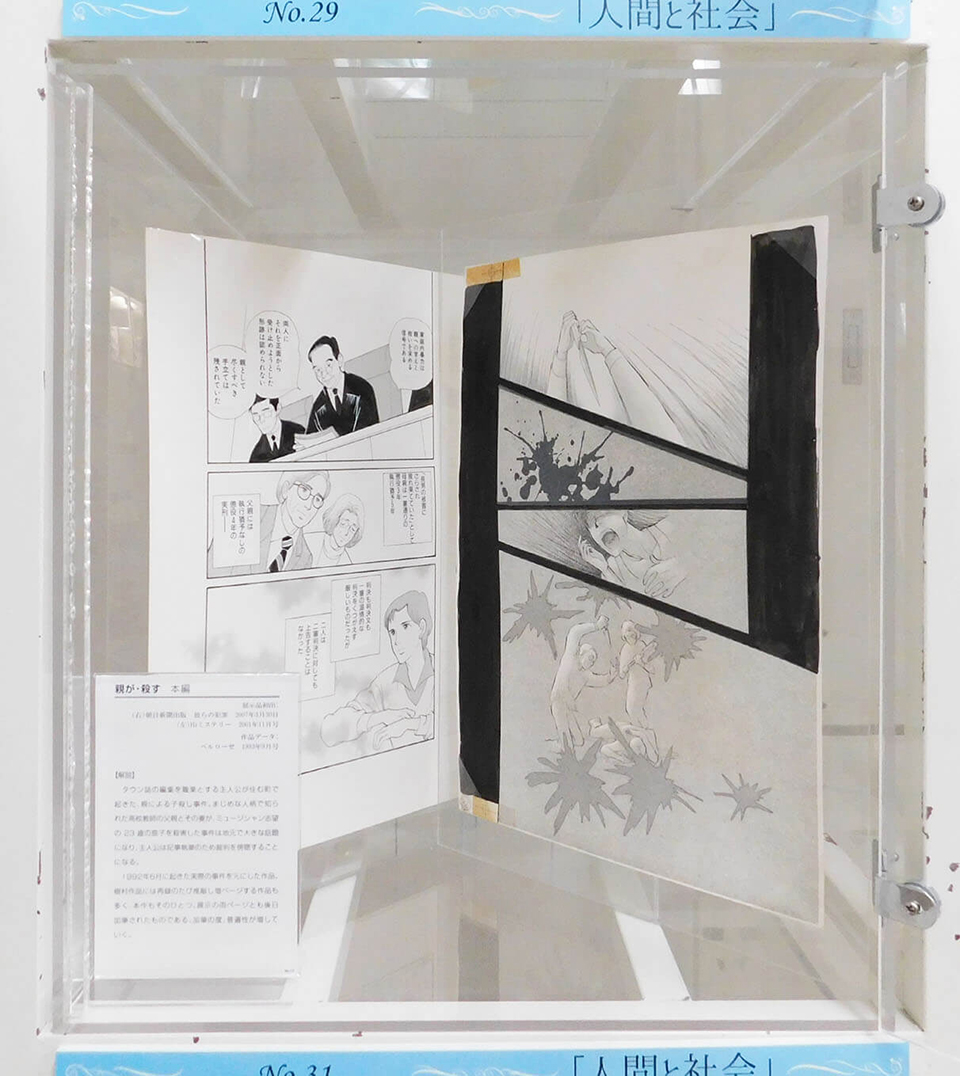

No.29

親が・殺す 本編

展示品初出:(右)朝日新聞出版 彼らの犯罪 2007年3月30日 /(左)Hiミステリー 2001年11月号

作品データ:ベルローゼ 1993年9月号

《解説》

タウン誌の編集を職業とする主人公が住む町で起きた、親による子殺し事件。まじめな人柄で知られた高校教師の父親とその妻が、ミュージシャン志望の 23 歳の息子を殺害した事件は地元で大きな話題になり、主人公は記事執筆のため裁判を傍聴することになる。

1992年6月に起きた実際の事件を元にした作品。樹村作品には再録のたび推敲し増ページする作品も多く、本作もそのひとつ。展示の両ページとも後日加筆されたものである。加筆の度、普遍性が増していく。

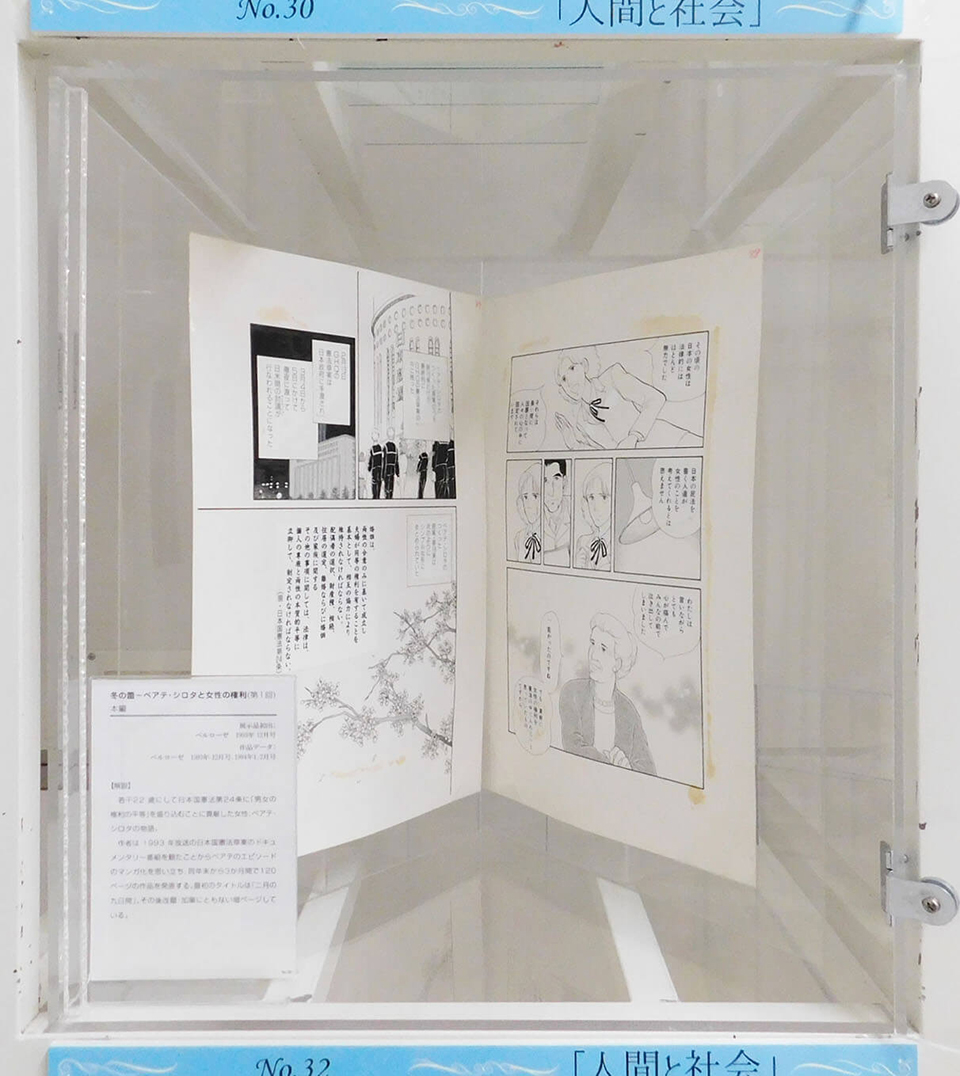

No.30

冬の蕾-ベアテ・シロタと女性の権利(第1回) 本編

展示品初出:ベルローゼ 1993年 12月号

作品データ:ベルローゼ 1993年 12月号、1994年1、2月号

《解説》

若干22 歳にして日本国憲法第24条に「男女の権利の平等」を盛り込むことに貢献した女性、ベアテ・シロタの物語。

作者は 1993 年放送の日本国憲法草案のドキュメンタリー番組を観たことからベアテのエピソードのマンガ化を思い立ち、同年末から3か月間で120 ページの作品を発表する。最初のタイトルは「二月の九日間」。その後改題・加筆にともない増ページしている。

No.31

夢の入り口 本編(ねこの手出版版)

展示品初出:ねこの手出版 1996年 11月11日

作品データ:ローザ 1993年3月号

《解説》

友人、優里子の母親から彼女が精神のバランスを崩して入院したことを聞き、見舞いにいった実枝子は、エコロジー運動に傾倒していた優里子が経験した「ユートピア会」という団体の講習会での経験を聞くことになる。マインドコントロールの危険性をテーマにした作品。

実在のカルト集団をモデルにした内容。同集団に批判的な立場の人からの声により必要な層に届けたいと考えた作者自身が1996 年に加筆し自主出版した。

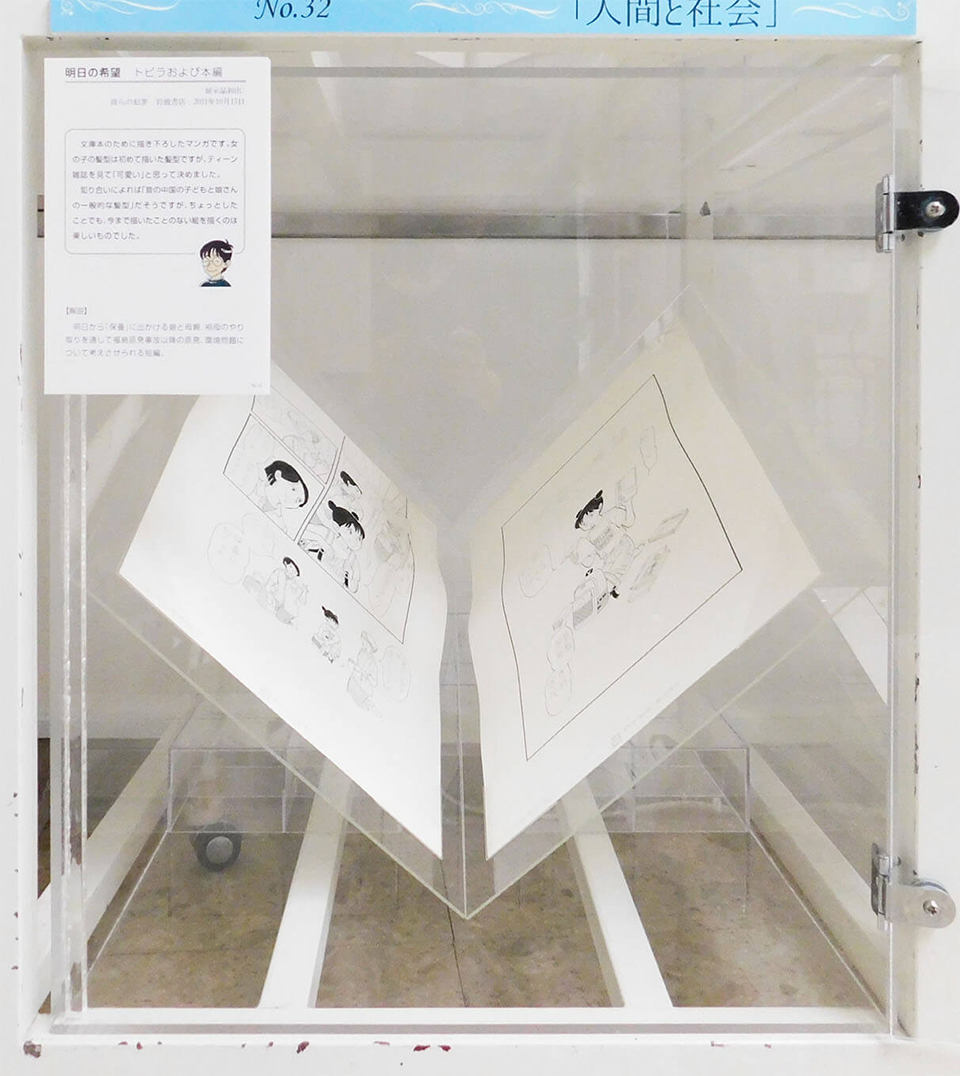

No.32

明日の希望 トビラおよび本編

展示品初出:彼らの犯罪 岩波書店 2021年10月15日

《コメント》

文庫本のために描き下ろしたマンガです。女の子の髪型は初めて描いた髪型ですが、ティーン雑誌を見て「可愛い」と思って決めました。

知り合いによれば「昔の中国の子どもと娘さんの一般的な髪型」だそうですが、ちょっとしたことでも、今まで描いたことのない絵を描くのは楽しいものでした。

《解説》

明日から「保養」に出かける娘と母親、祖母のやり取りを通して福島原発事故以降の原発、環境問題について考えさせられる短編。

◆壁面展示②

【樹村家の猫たち】

2016年の「うちの猫は世界一 ♥」展用に描いたイラストより、1会期につき2点ずつ展示。コメントは基本的に翌2017年にまとめられたイラスト冊子『うちの猫は世界一♥』より抜粋し、多少補足している。

BW-01

乃己子(のきこ)

展示品初出:「うちの猫は世界一♥」展 2016年

《コメント》

最初の猫は乃己子(のきこ)と名付けました。実家では犬を飼ったことはありましたが、猫は初めてです。最初の日から両手両足を伸ばして眠る大胆な子でした。おとなになるにつれ、自立して、気品のあるカッコイイ猫になりました。

BW-02

乃己子(のきこ)の子どもたち

展示品初出:「うちの猫は世界一♥」展 2016年

《コメント》

わたしの住む小さなマンションの3階で子猫が生まれました。乃己子は孤高の乙女から母性愛いっぱいの猫に変身しました。

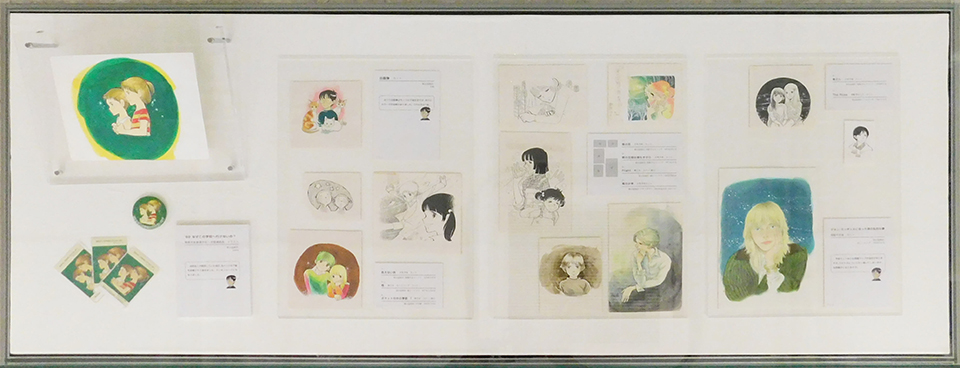

◆中央・覗き込みケース展示

※画像左から

T-1

'89 なぜこの学校へ行けないの?障害児を普通学校へ全国連絡会 イラスト

展示品初出:1989年

《コメント》

当時友人が関係していた会の、缶バッジの下絵を依頼されて描きました。 テレホンカードにもなりました。

↑イラスト

↑缶バッジ、テレホンカード

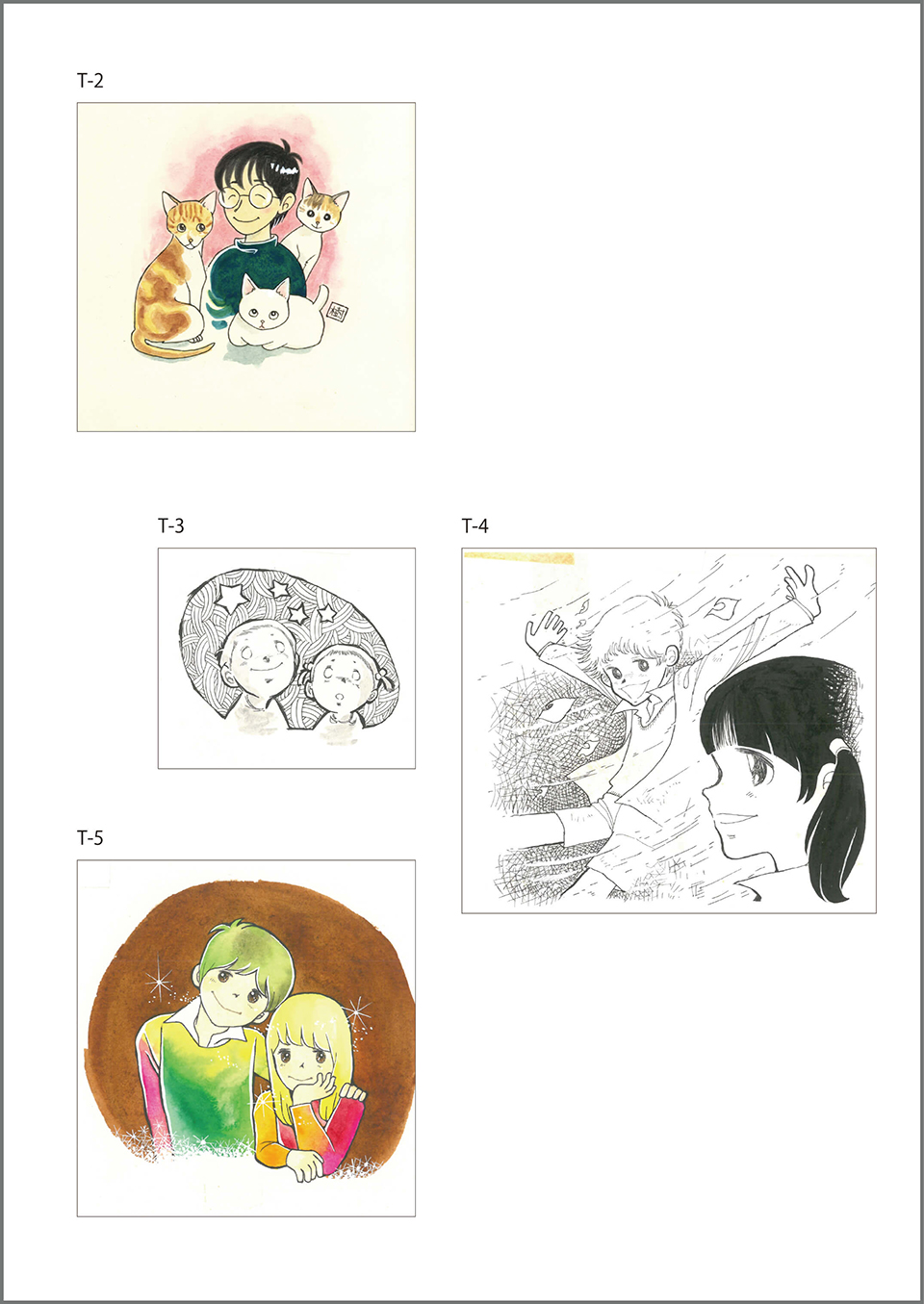

T-2

自画像 カット

展示品初出:不明

《コメント》

ふつう自画像はモノクロで描きますが、まれにカラーでの依頼がありました。 これはその1枚。

T-3

雨 単行本 もくじページ カット

展示品初出: 朝日ソノラマ 1977年11月30日

T-4

見えない秋 次号予告 カット

展示品初出:別冊少女コミック 1974年10月号

T-5

ポケットの中の季節1 単行本 カバー(表4)

展示品初出:小学館 1976年1月5日

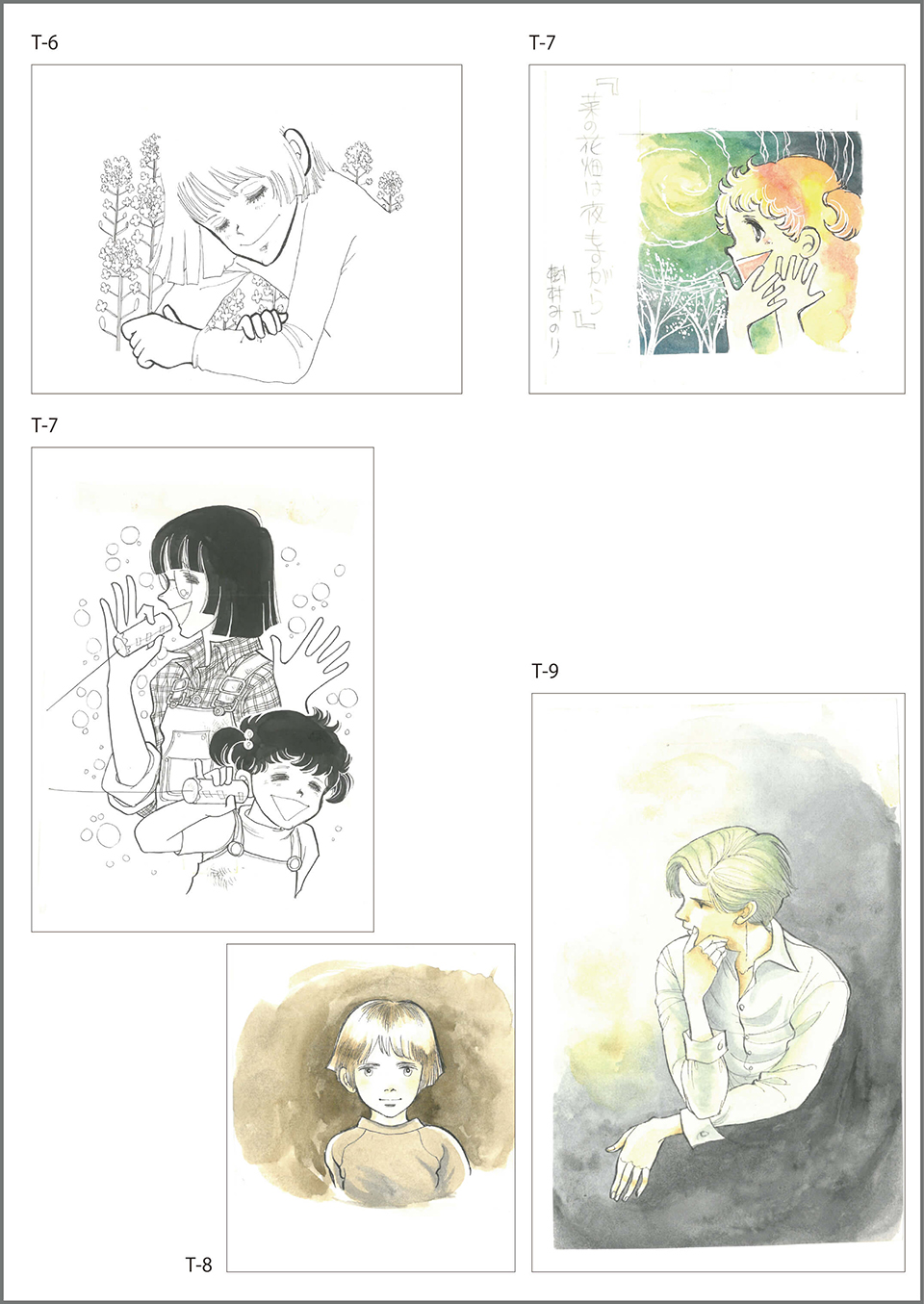

T-6

菜の花 次号予告 カット

展示品初出:別冊少女コミック 1974年12月号

T-7

菜の花畑は夜もすがら 次号予告 カット

展示品初出:別冊少女コミック 1977年9月号

T-8

Flight 単行本 カバー(表4)

展示品初出:朝日ソノラマ 1982年3月5日

T-9

夜の少年 次号予告カット

展示品初出:プチフラワー 1981年夏の号 (9月1日)

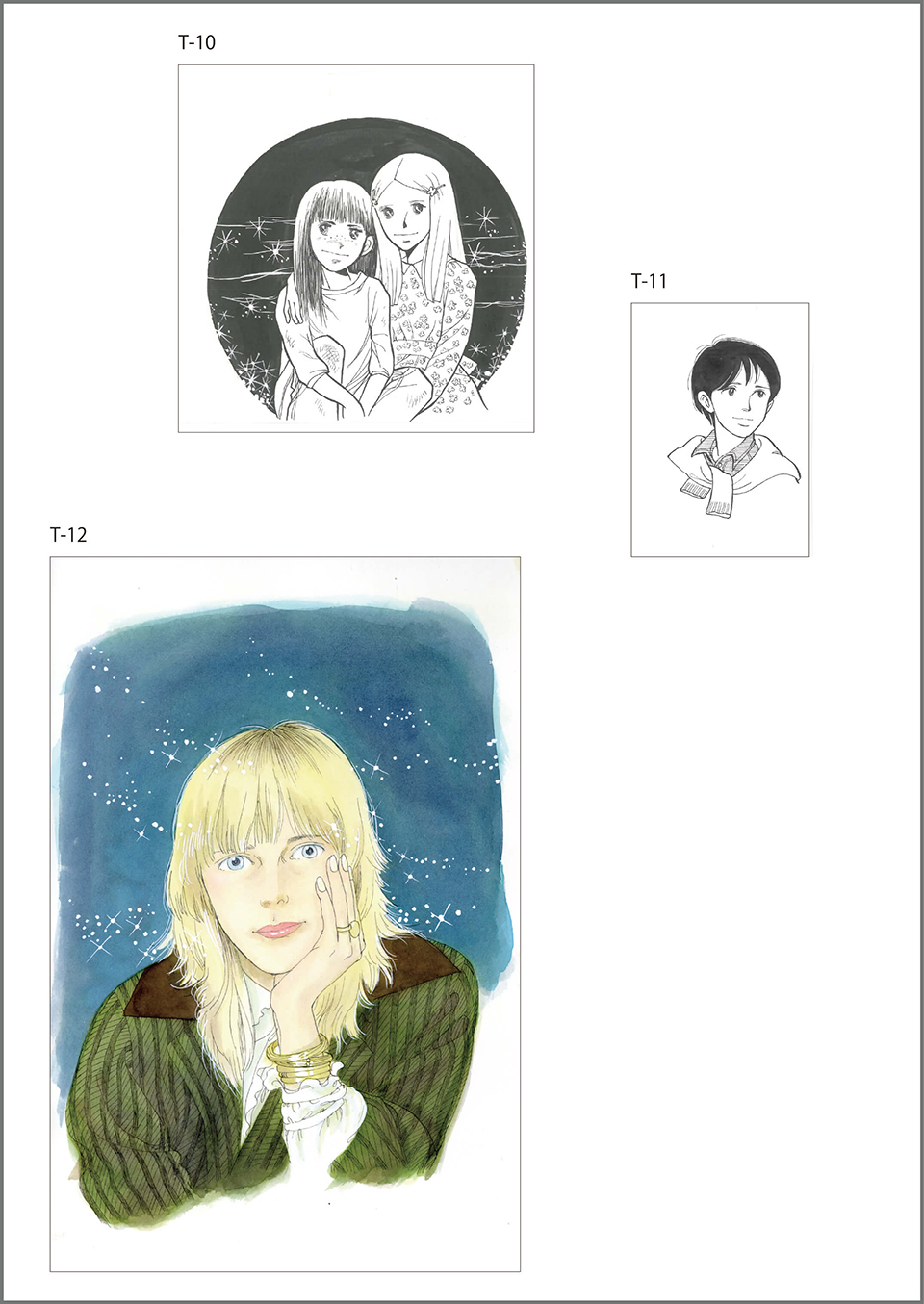

T-10

姉さん 次号予告 カット

展示品初出:別冊少女コミック 1976年5月号

T-11

The Rose 掲載号もくじ カット

展示品初出:ベルローゼ 1994年3月号

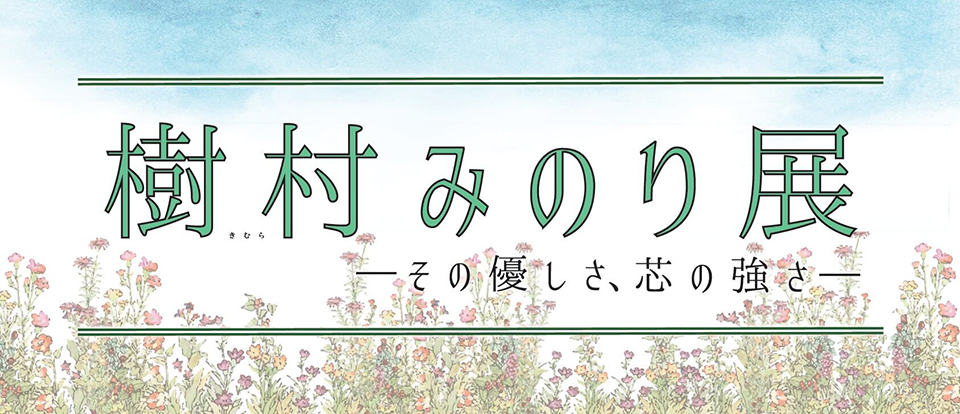

T-12

ジョニ・ミッチェルに会った夜の私的な夢掲載号表紙 カット

展示品初出:ボニータイブ 1983年7月号

《コメント》

予告カットなどは掲載サイズの指定がありますが、力が入るとつい大きく描いてしまいます。当然縮少になりますが。