↑前期作品コーナーの様子

↑前期作品コーナーの様子

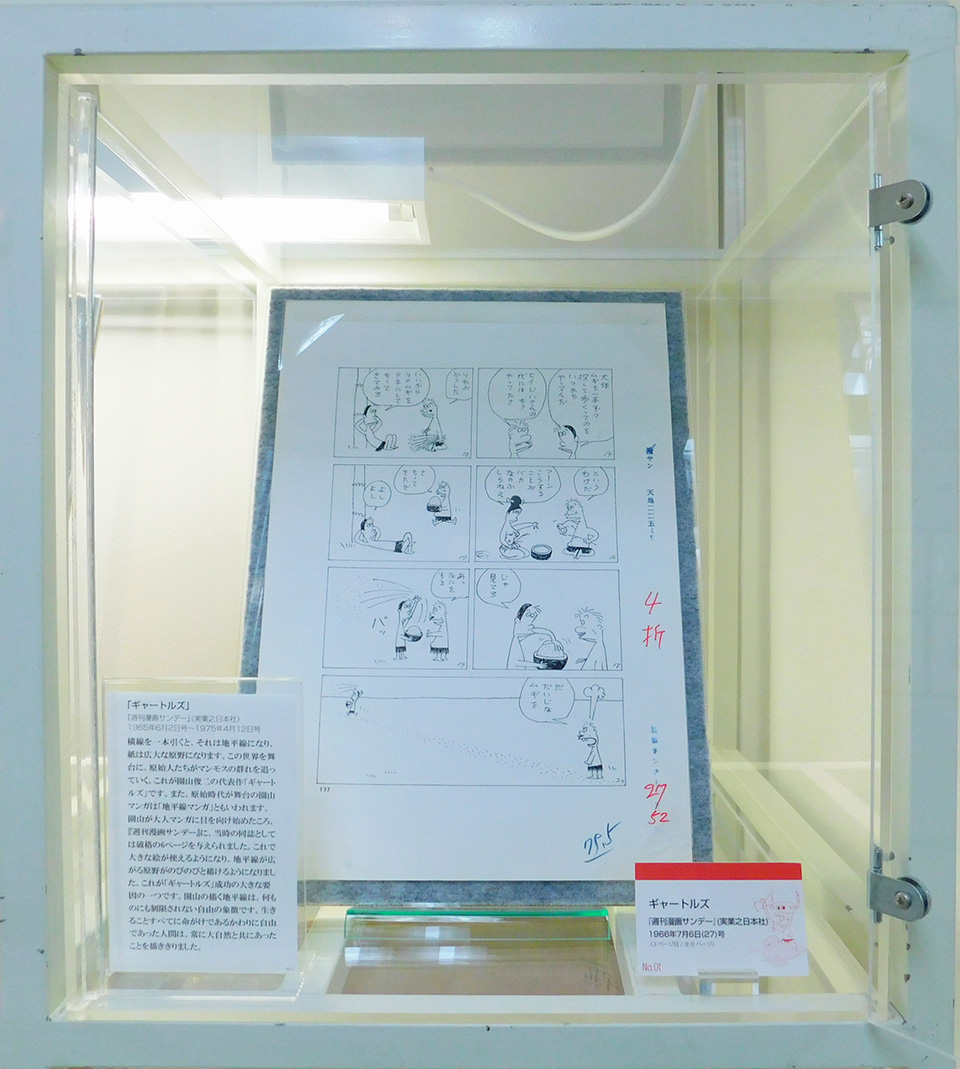

ケースNo.01‐04:

『週刊漫画サンデー』 (実業之日本社)

1965年6月2日号~1975年4月12日号

横線を一本引くと、それは地平線になり、紙は広大な原野になります。この世界を舞台に、原始人たちがマンモスの群れを追っていく。これが園山俊二の代表作「ギャートルズ」です。また、原始時代が舞台の園山マンガは「地平線マンガ」ともいわれます。園山が大人マンガに目を向け始めたころ、『週刊漫画サンデー』に、当時の同誌としては破格の6ページを与えられました。これで大きな絵が使えるようになり、地平線が広がる原野がのびのびと描けるようになりました。これが「ギャートルズ」成功の大きな要因の一つです。園山の描く地平線は、何ものにも制限されない自由の象徴です。生きることすべてに命がけであるかわりに自由であった人間は、常に大自然と共にあったことを描ききりました。

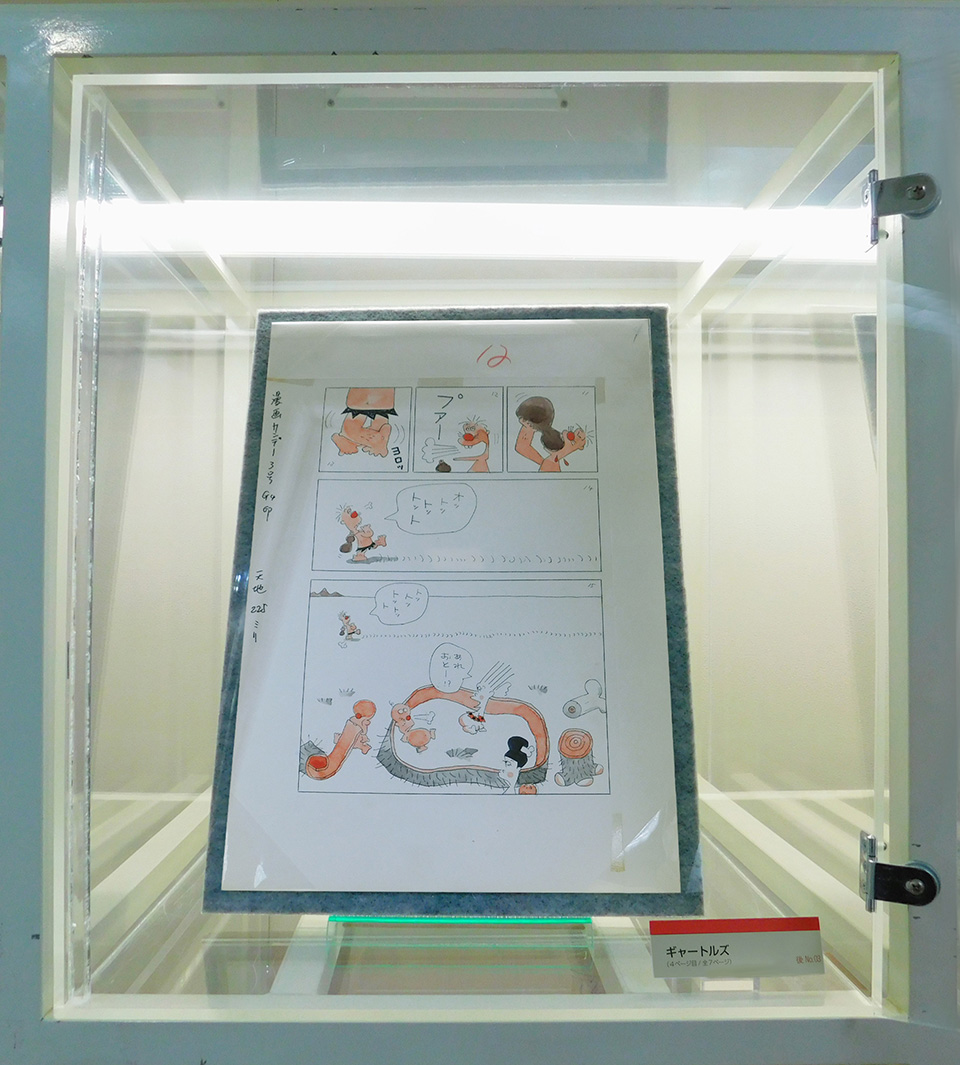

ケースNo.01:

ギャートルズ

『週刊漫画サンデー』

(実業之日本社)

1966年7月6日(27)号

(3ページ目/全6ページ)

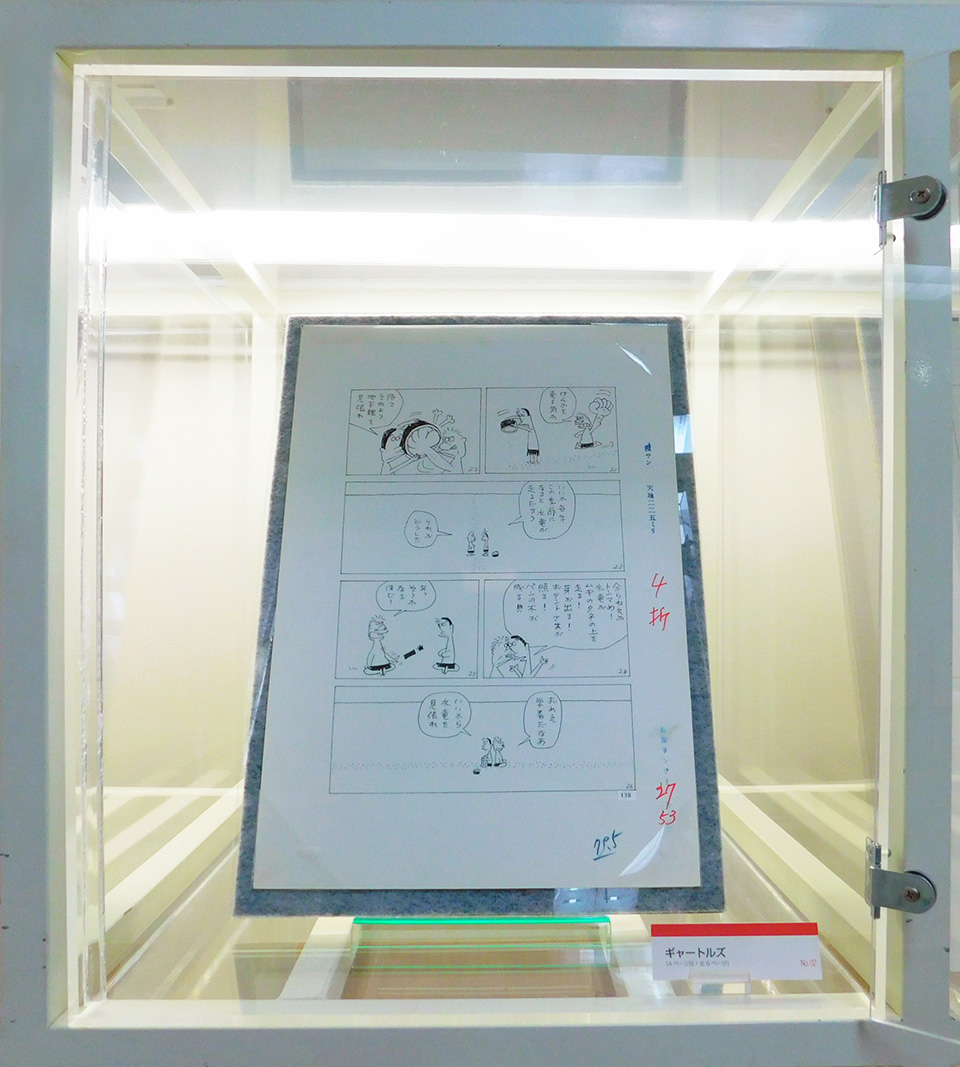

ケースNo.02:

ギャートルズ

(4ページ目/全6ページ)

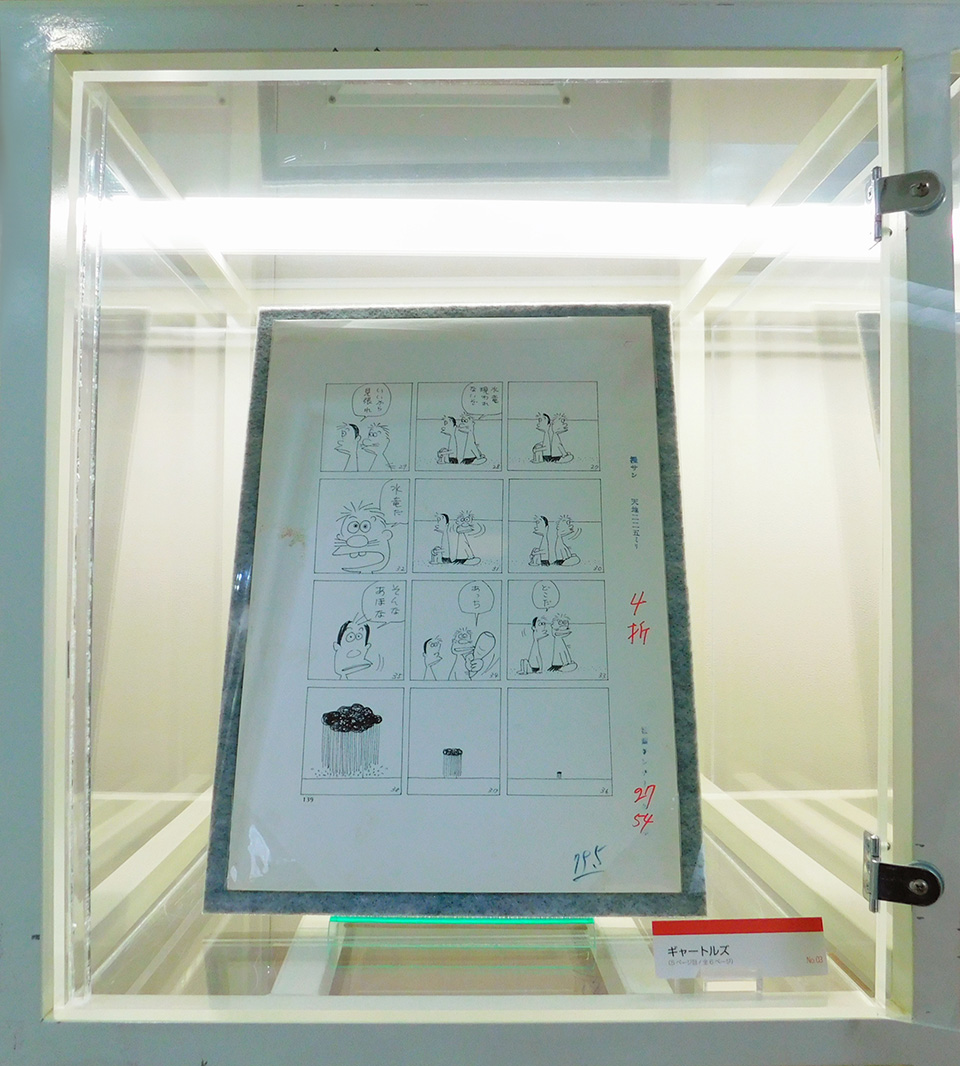

ケースNo.03:

ギャートルズ

(5ページ目/全6ページ)

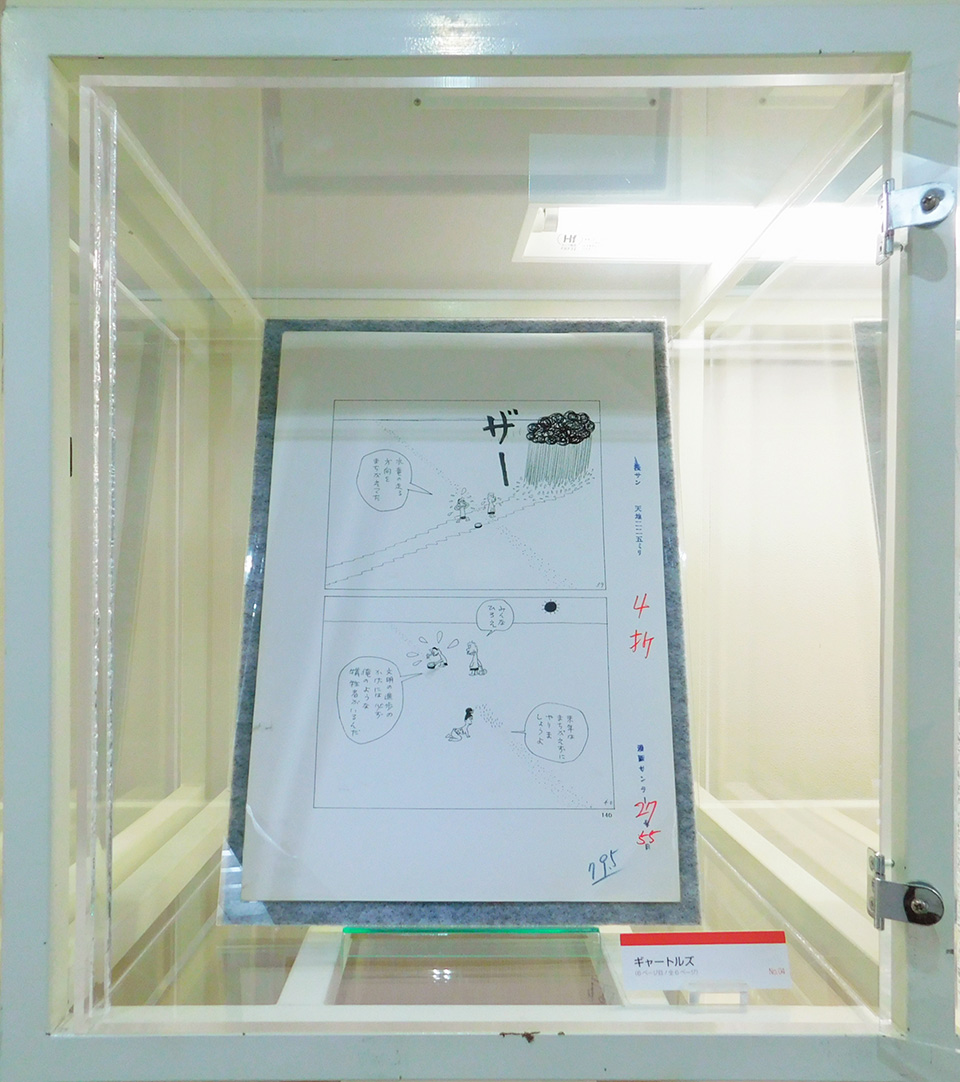

ケースNo.04:

ギャートルズ

(6ページ目/全6ページ)

ケースNo.05‐08:

『ビッグコミック』(小学館)

1969年4月25日号~1990年11月10日号

どんな事でもギャンブルのネタにしてしまう男。一瞬にして億万長者にも一文なしにもなるが、その時に手元にある金に応じた生活をすればいいだけ。金は博打で回っている。逆説的に金の縛りから解かれた自由人を描く、現代版「ギャートルズ」ともいえる作品です。会社や家庭に追われる中で、小さな自由を見いだしていくサラリーマンマンガとは正反対の視点から描かれています。

ケースNo.05:

さすらいのギャンブラー

『週刊漫画サンデー』

(実業之日本社)

1966年7月6日(27)号

(1ページ目/全6ページ)

ケースNo.06:

さすらいのギャンブラー

(2ページ目/全4ページ)

ケースNo.07:

さすらいのギャンブラー

(3ページ目/全4ページ)

ケースNo.08:

さすらいのギャンブラー

(4ページ目/全4ページ)

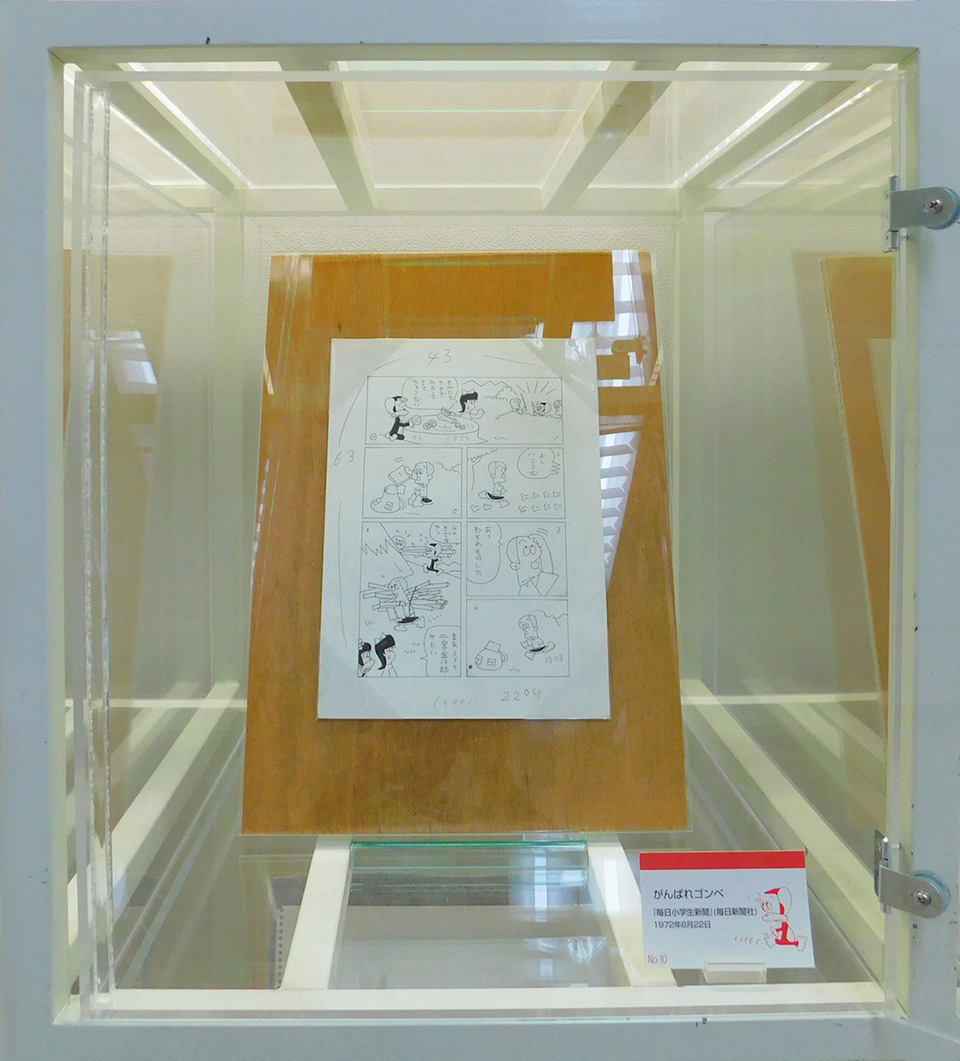

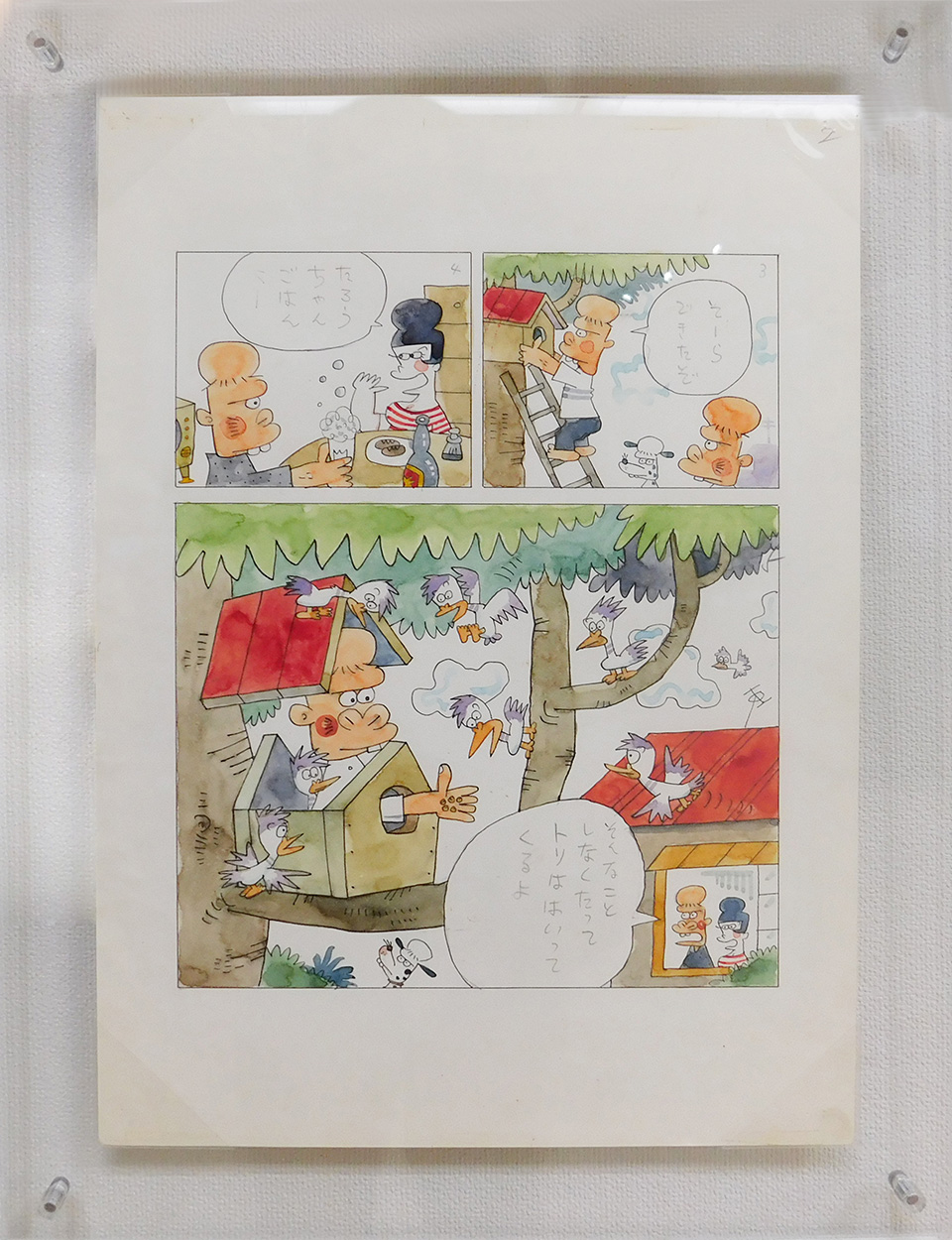

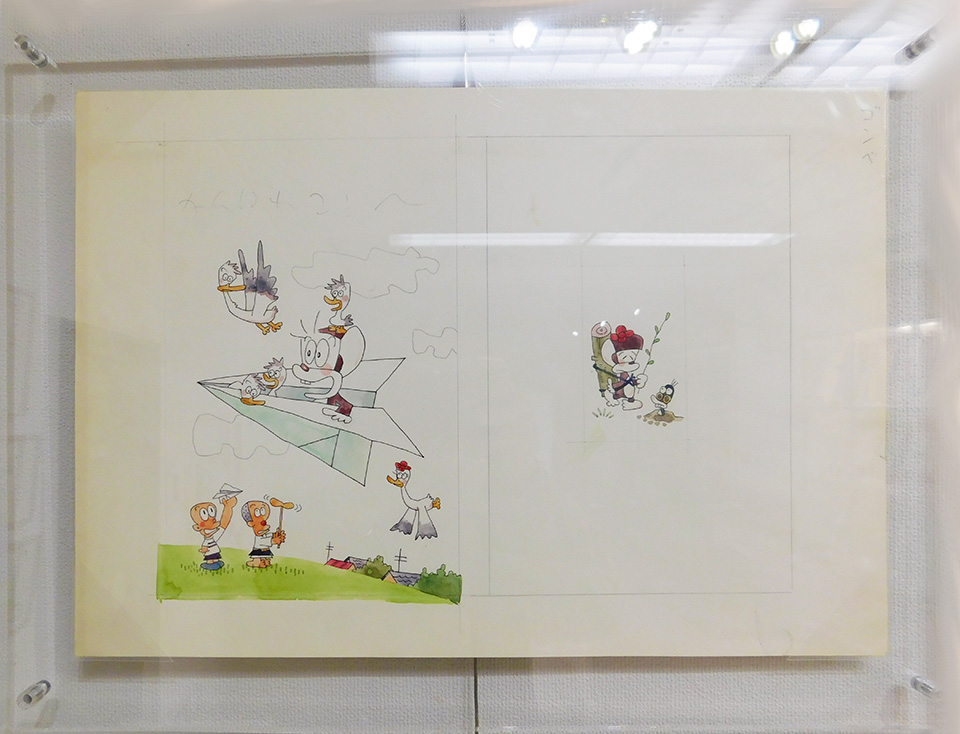

ケースNo.09‐12:

『毎日小学生新聞』(毎日新聞社)

1958年7月1日~1992年7月8日

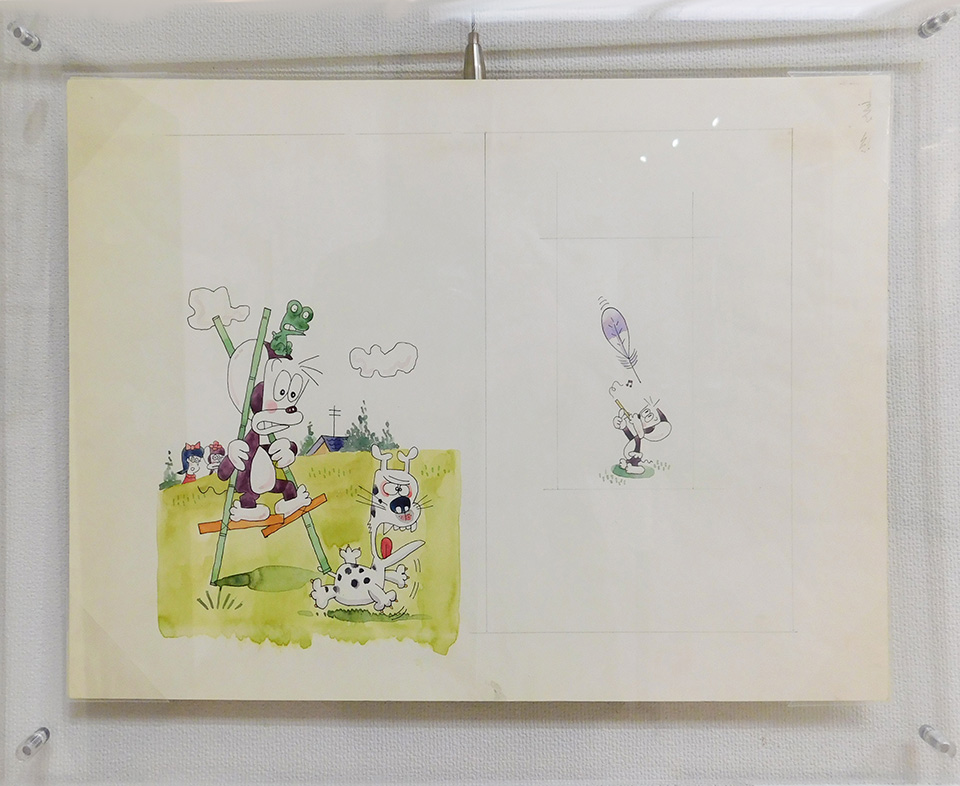

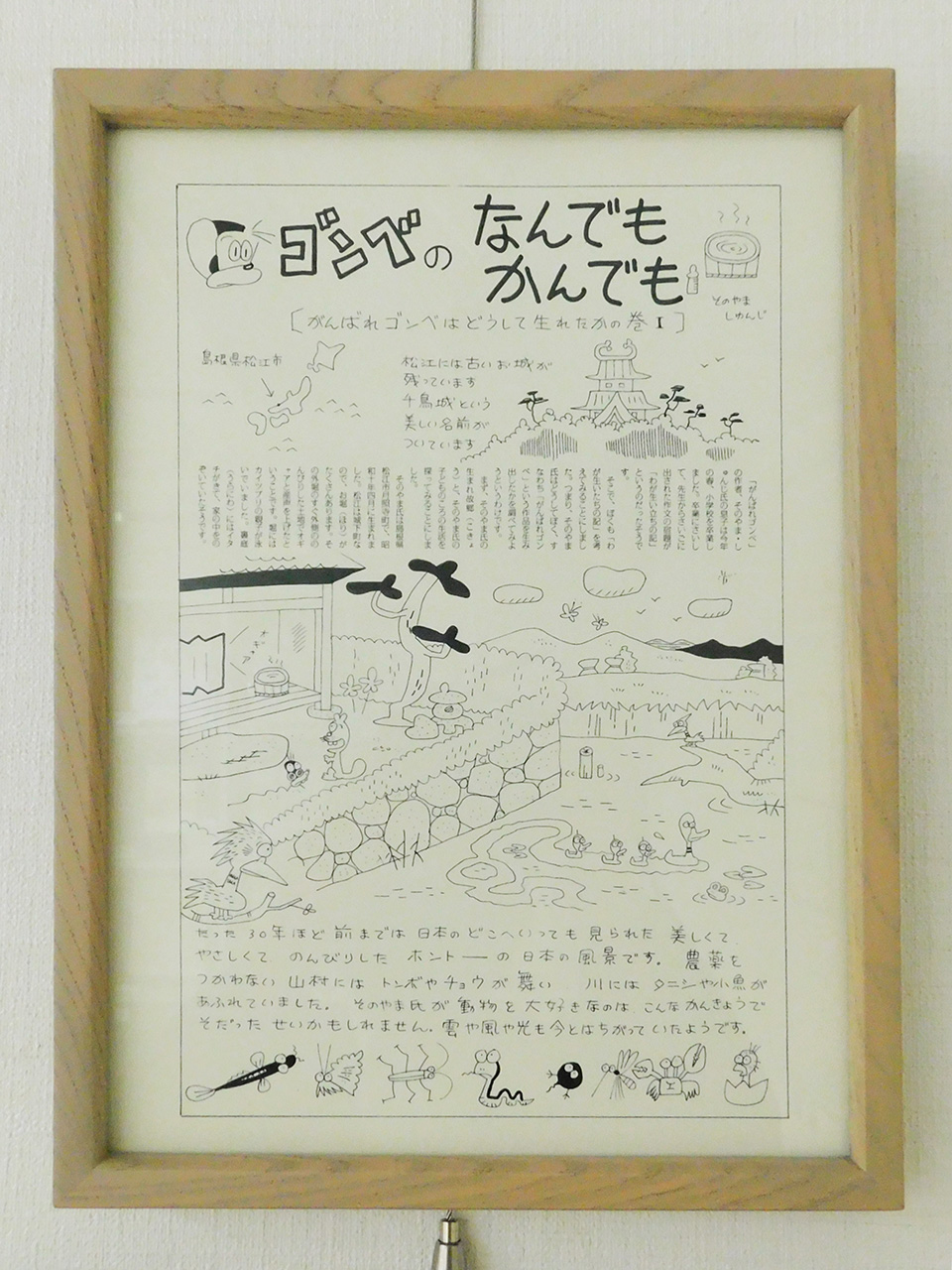

1958年の春に、有楽町そごうで開催された学生漫画連盟の展覧会に、当時早大生だった園山俊二は「おとぎ動物園」というマンガを出品しました。これが毎日小学生新聞の編集長の目にとまったことがきっかけとなって同年7月からデビュー作「がんばれゴンべ」の連載が始まりました。山奥から都会に出てきたおサルのゴンべが、明るくのびのびとした子供たちや動物たちと、四季を感じ、自然を感じながら元気に遊びまわるほのぼのとした作品です。「がんばれゴンべ」は、園山がマンガ家生活を通して描き続けた作品です。大学卒業のタイミングで一度最終回となりましたが、読者からの反響が大きく、3か月後に再開されたり、世界一周の間も連載が継続されるなど、園山にとっても、ファンにとっても、思い出深く大切な作品になりました。

ケースNo.09:

がんばれゴンベ

『毎日小学生新聞』

(毎日新聞社)

1972年8月18日

ケースNo.10:

がんばれゴンベ

『毎日小学生新聞』

(毎日新聞社)

1972年8月18日

ケースNo.11:

がんばれゴンベ

『毎日小学生新聞』

(毎日新聞社)

1972年8月24日

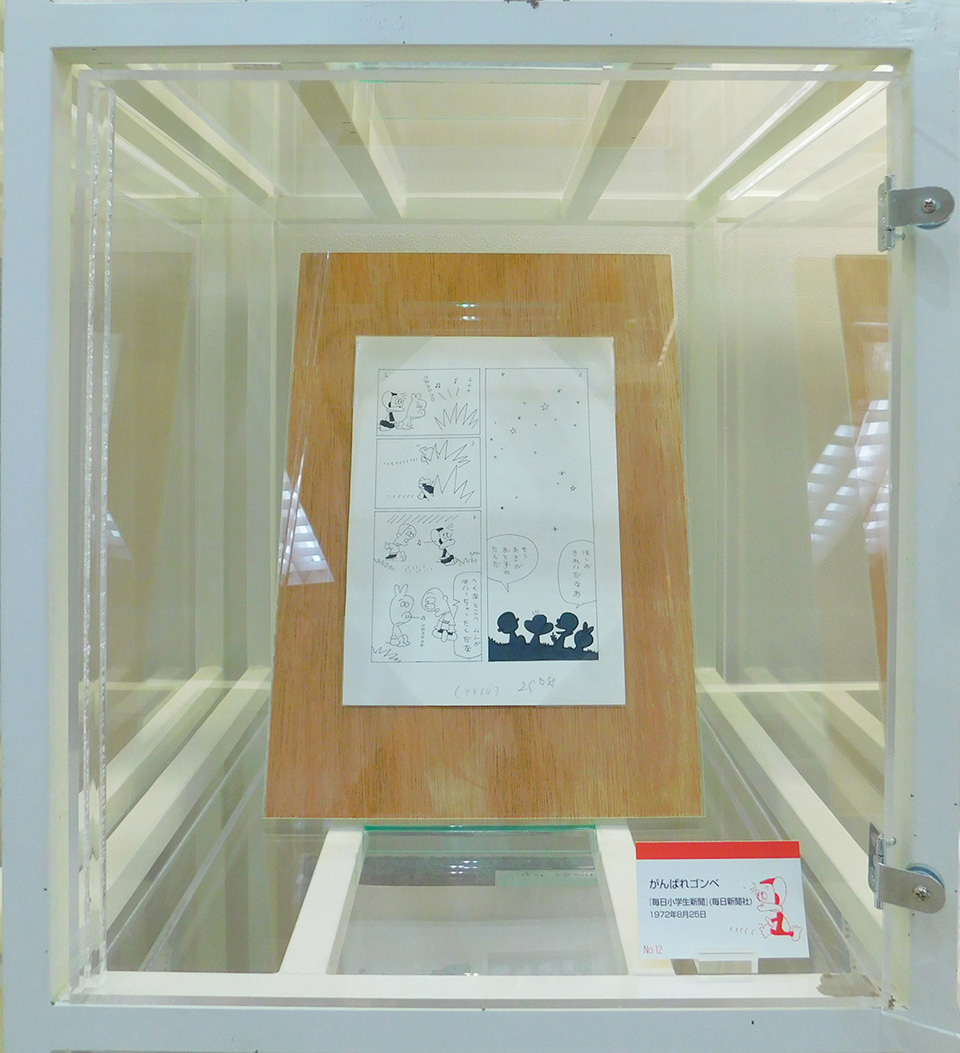

ケースNo.12:

がんばれゴンベ

『毎日小学生新聞』

(毎日新聞社)

1972年8月25日

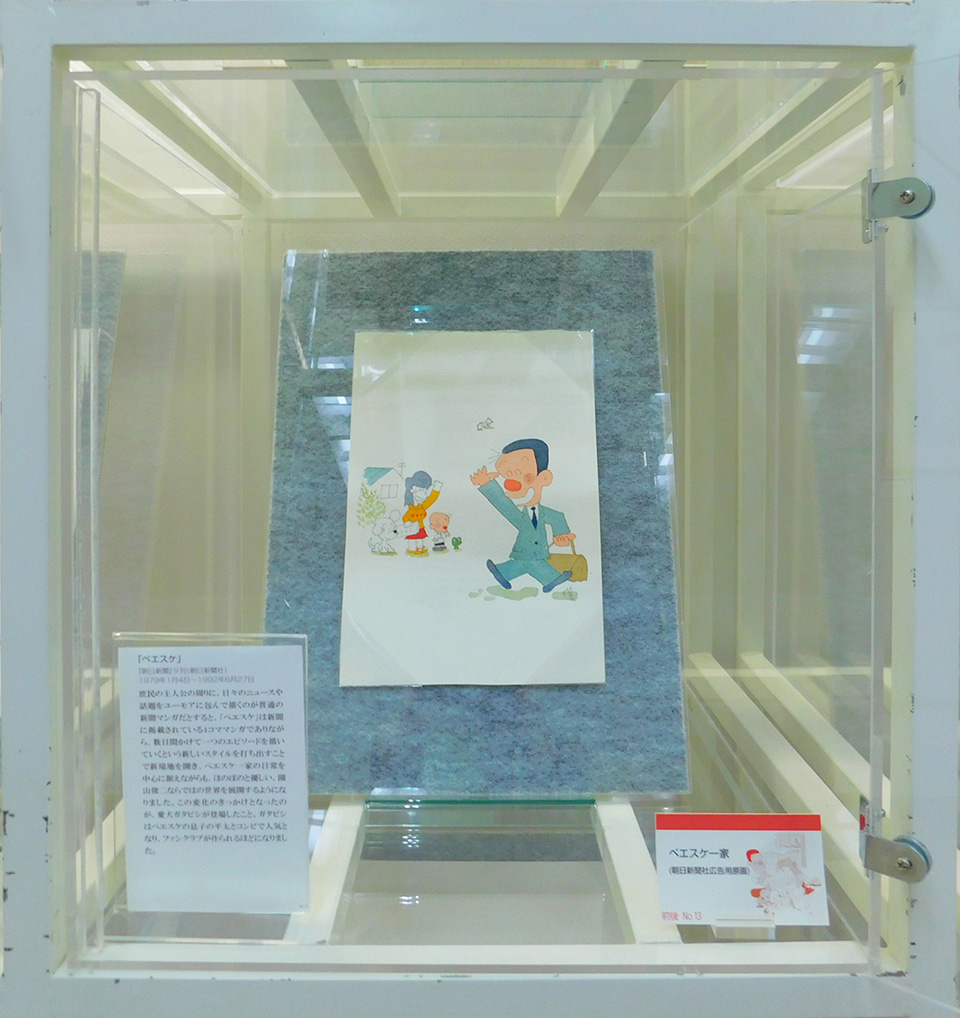

ケースNo.13‐16:

『朝日新聞』夕刊(朝日新聞社)

1979年1月4日~1992年6月27日

庶民の主人公の周りに、日々のニュースや話題をユーモアに包んで描くのが普通の新聞マンガだとすると、「ペエスケ」は新聞に掲載されている4コママンガでありながら、数日間かけて一つのエピソードを描いていくという新しいスタイルを打ち出すことで新境地を開き、ぺエスケ一家の日常を中心に据えながらも、ほのぼのと優しい、園山俊二ならではの世界を展開するようになりました。この変化のきっかけとなったのが、愛犬ガタピシが登場したこと。ガタピシはぺエスケの息子の平太とコンビで人気となり、ファンクラブが作られるほどになりました。

ケースNo.13:

ペエスケ一家

(朝日新聞社広告用原画)

ケースNo.14:

ペエスケ

『朝日新聞 夕刊』

(朝日新聞社)

【左】1986年12月8日/【右】1986年12月6日

ケースNo.15:

ペエスケ

『朝日新聞 夕刊』

(朝日新聞社)

【左】1986年12月10日/【右】1986年12月9日

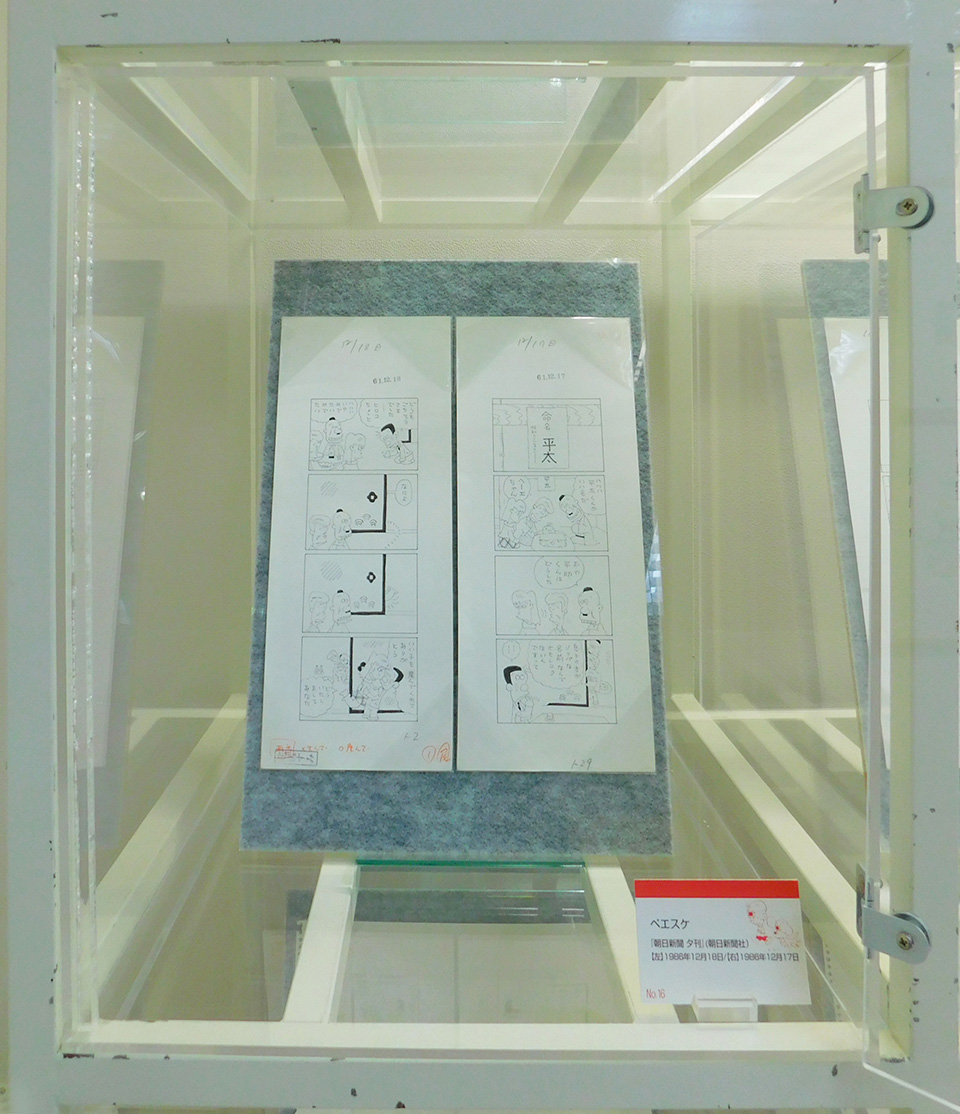

ケースNo.16:

ペエスケ

『朝日新聞 夕刊』

(朝日新聞社)

【左】1986年12月18日/【右】1986年12月17日

ケースNo.17:

三冊の絵本を、自由に手に取ってお読みください。

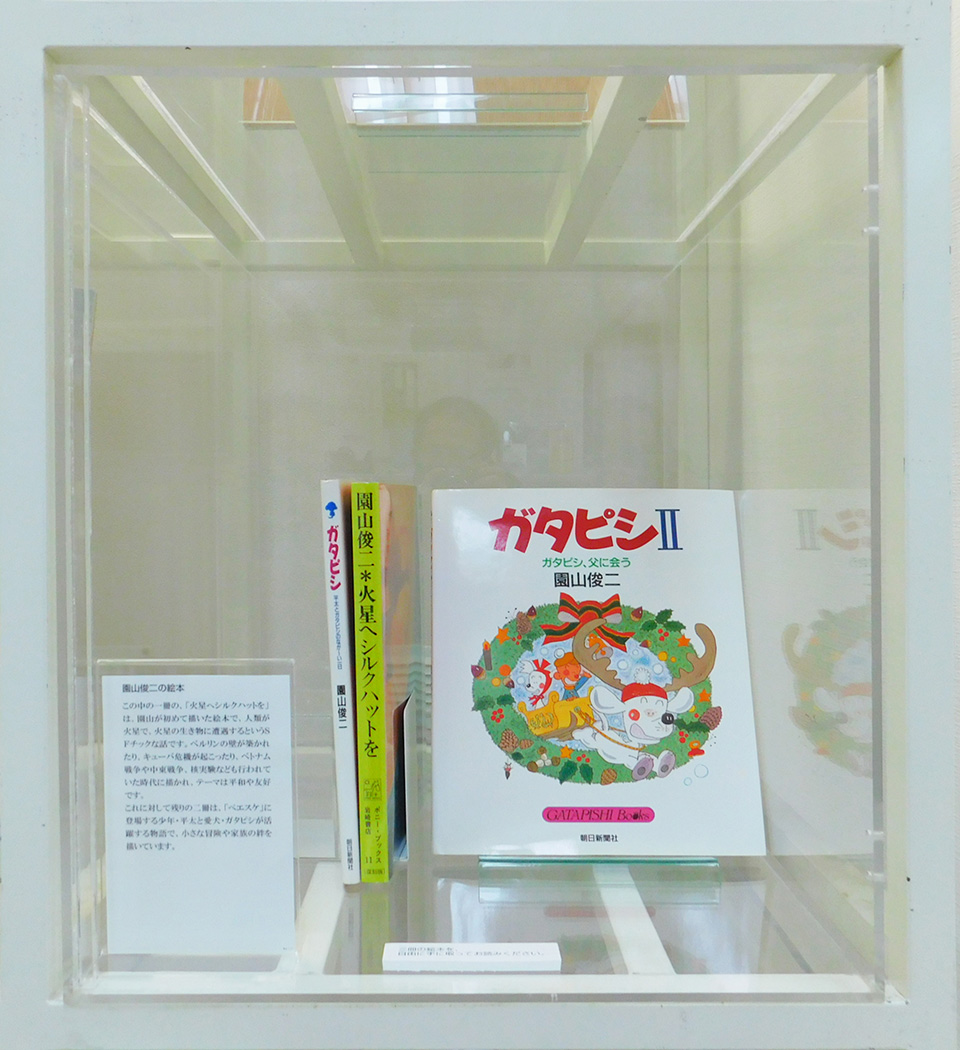

この中の一冊の、「火星へシルクハットを」は、園山が初めて描いた絵本で、人類が火星で、火星の生き物に遭遇するというSFチックな話です。ベルリンの壁が築かれたり、キューバ危機が起こったり、ベトナム戦争や中東戦争、核実験なども行われていた時代に描かれ、テーマは平和や友好です。これに対して残りの二冊は、「ぺエスケ」に登場する少年・平太と愛犬・ガタピシが活躍する物語で、小さな冒険や家族の絆を描いています。

ケースNo.17:

『ガタピシ 平太とガタピシのなが~い一日』(朝日新聞社)

1988年6月10日

『ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う』(朝日新聞社)

1988年12月24日

『火星へシルクハットを(復刻版)』(岩崎書店)

2018年4月30日刊

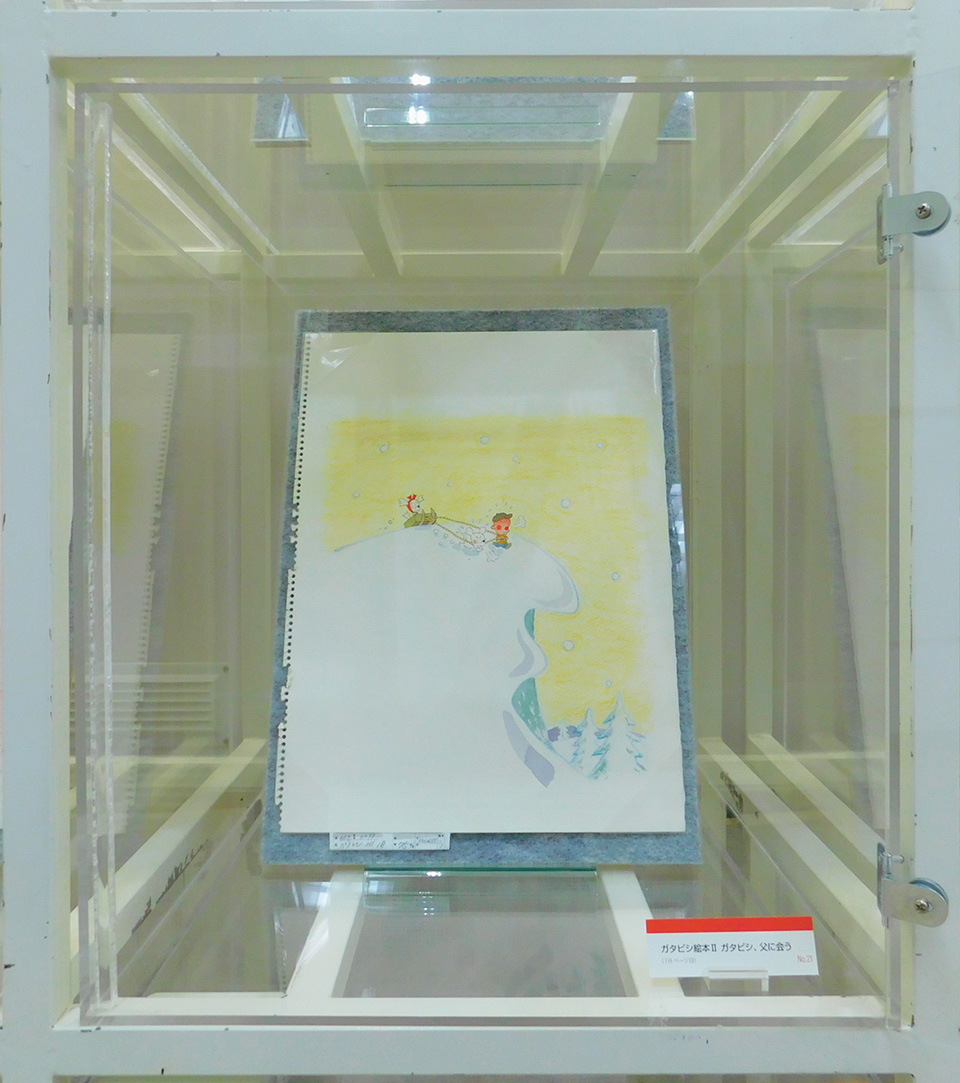

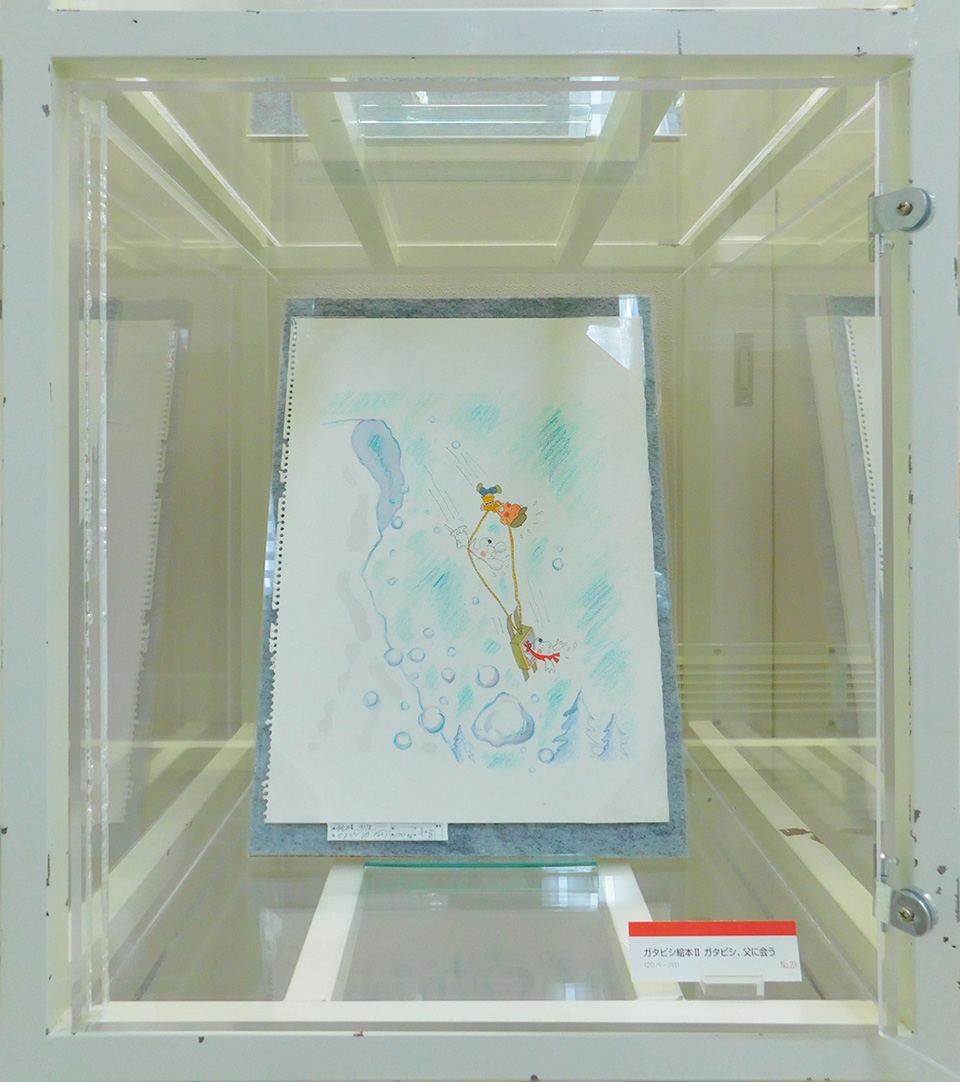

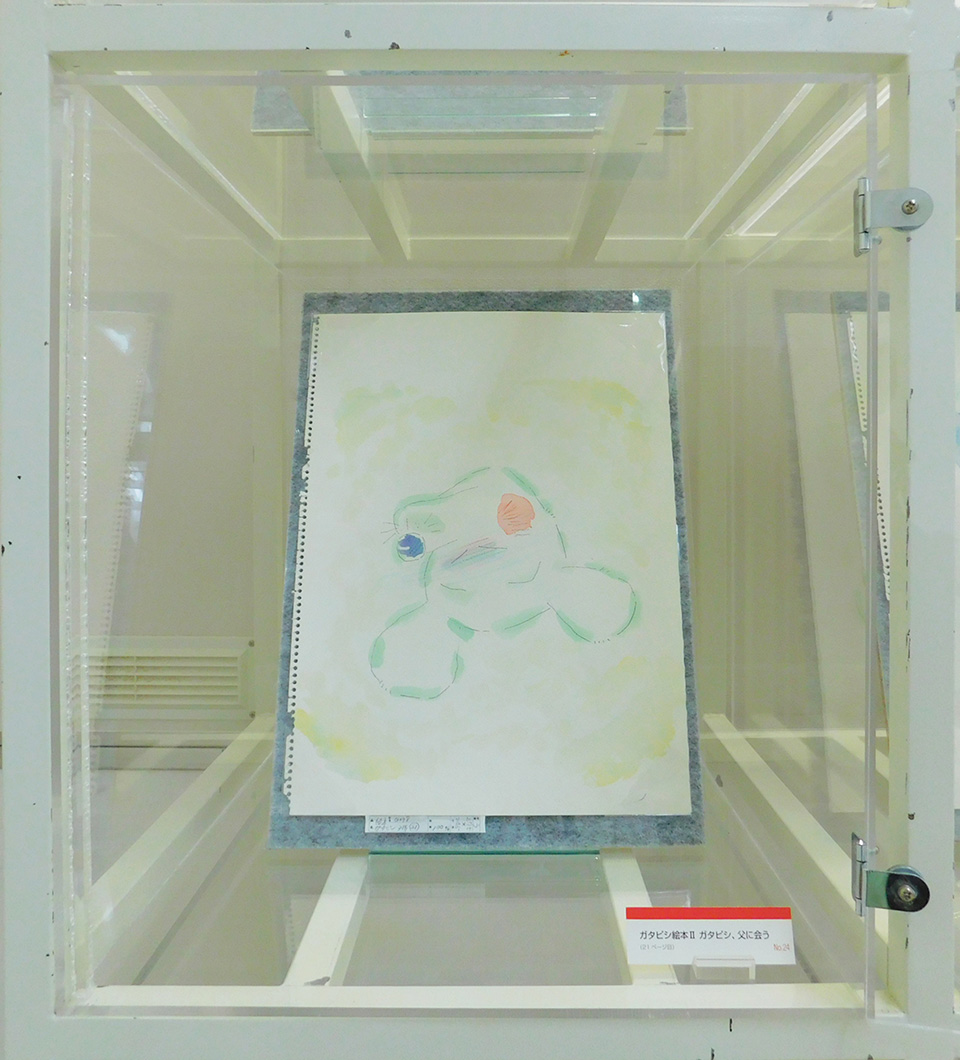

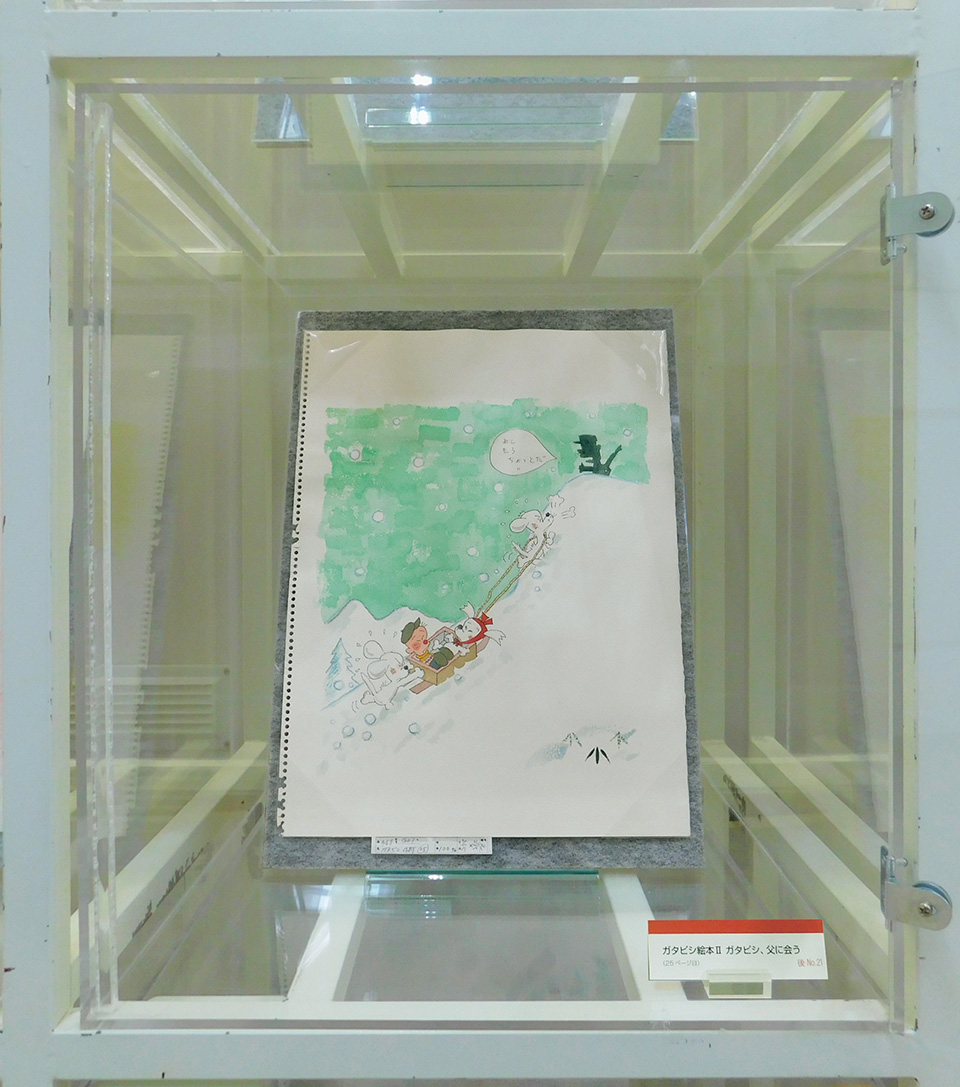

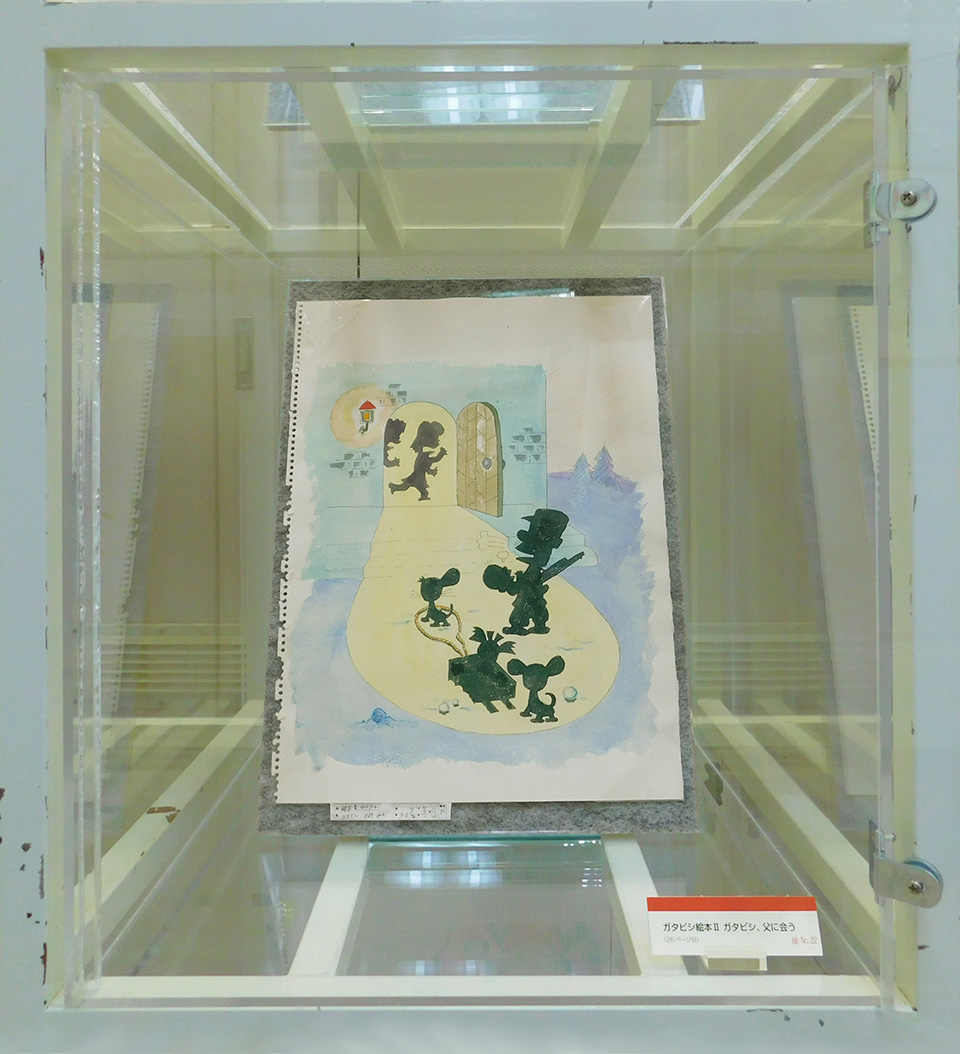

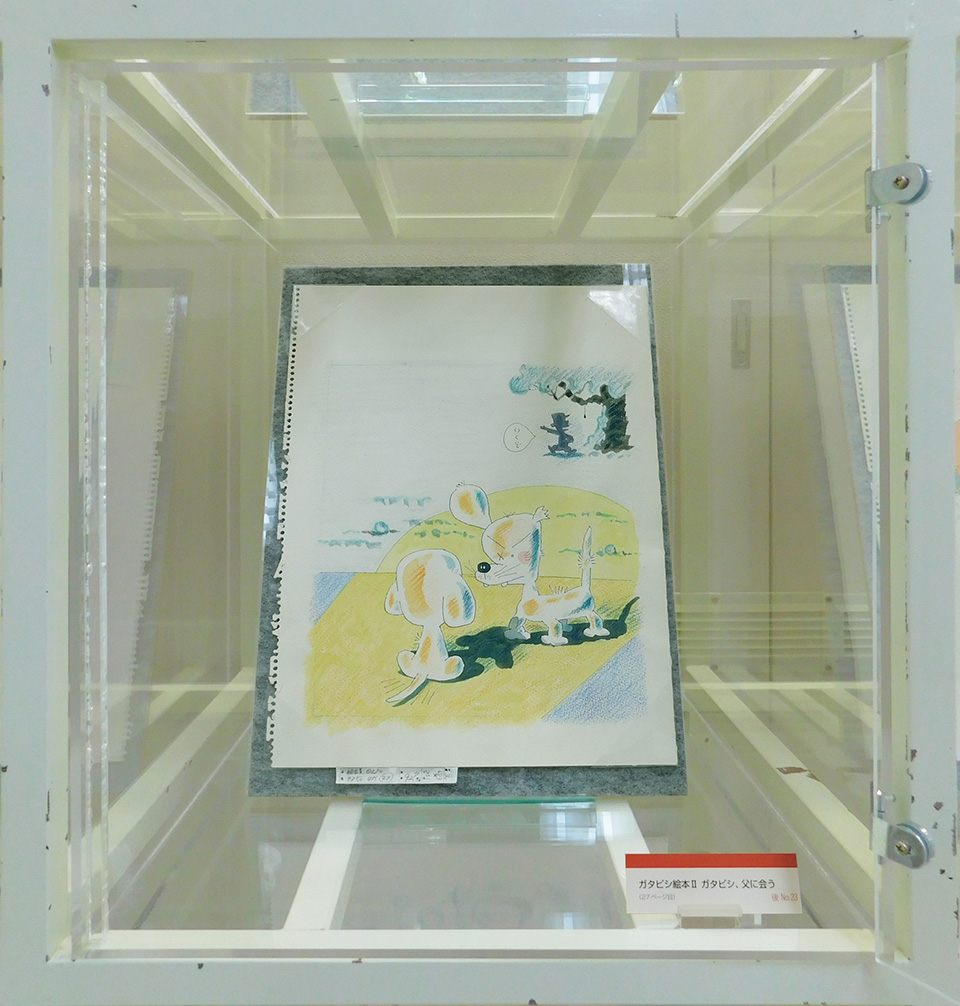

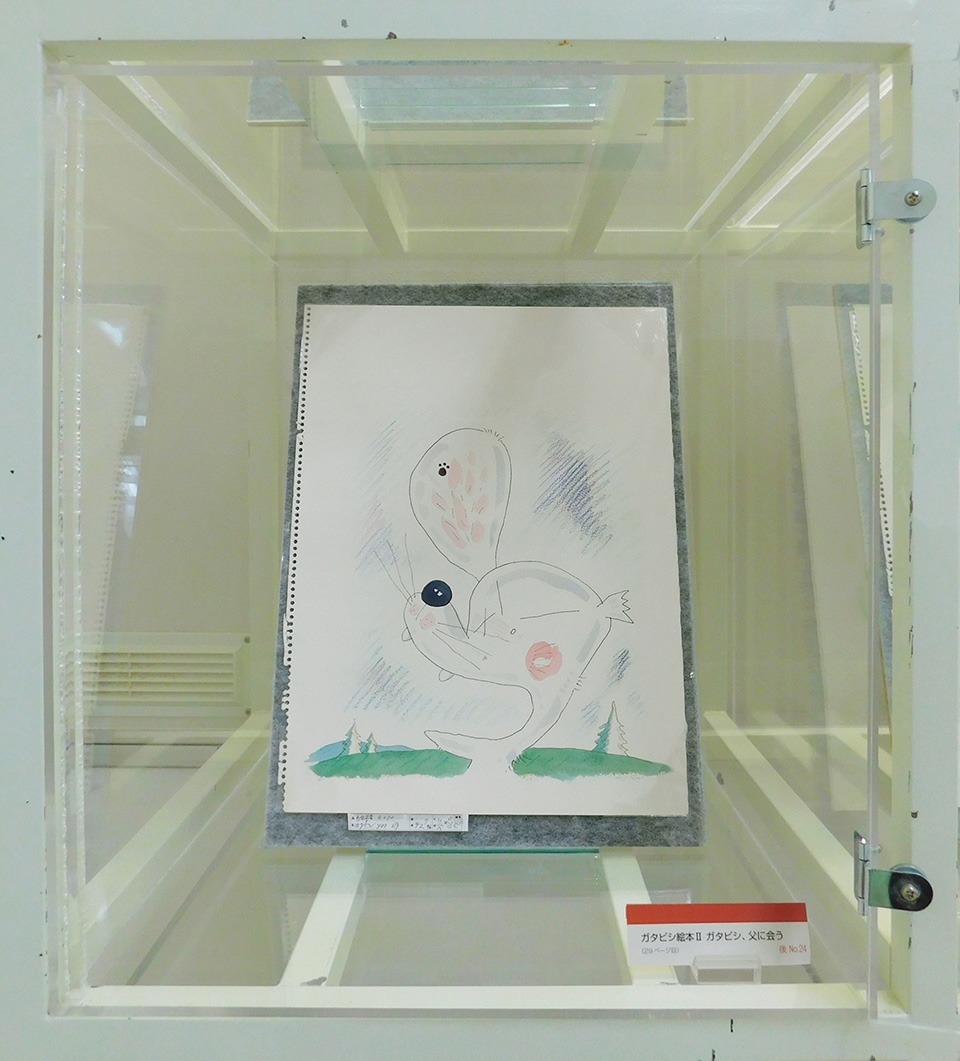

ケースNo.18‐24:

「ガタピシ絵本」の二巻目「ガタピシ、父に会う」の原画を展示しました。園山の特徴である線のやさしさ、そしてぬくもりのある色彩。そこから絵に包み込まれる感覚を感じていただけるのではないでしょうか。

ケースNo.18:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う(朝日新聞社)(1ページ目)

ケースNo.19:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う(12ページ目)

ケースNo.20:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う(13ページ目)

ケースNo.21:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う(18ページ目)

ケースNo.22:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う(19ページ目)

ケースNo.23:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う(20ページ目)

ケースNo.24:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う(21ページ目)

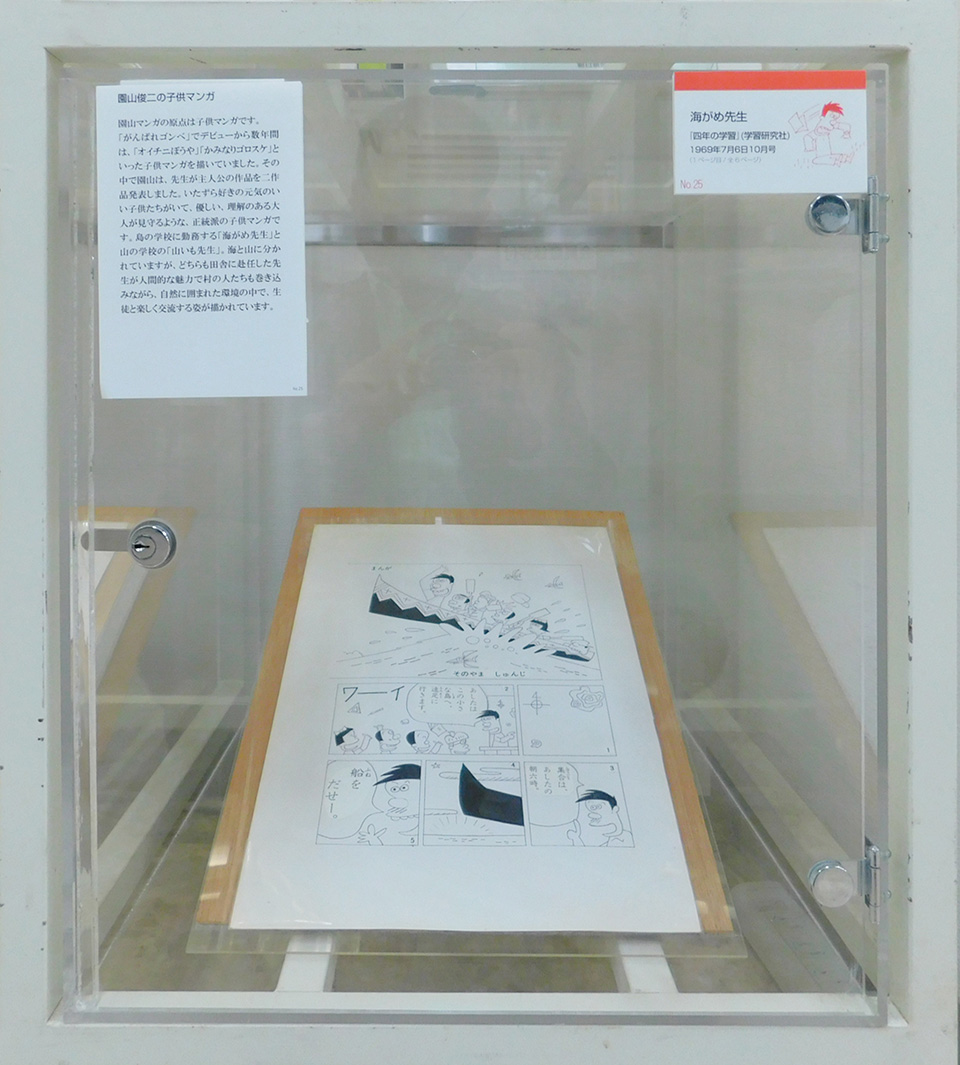

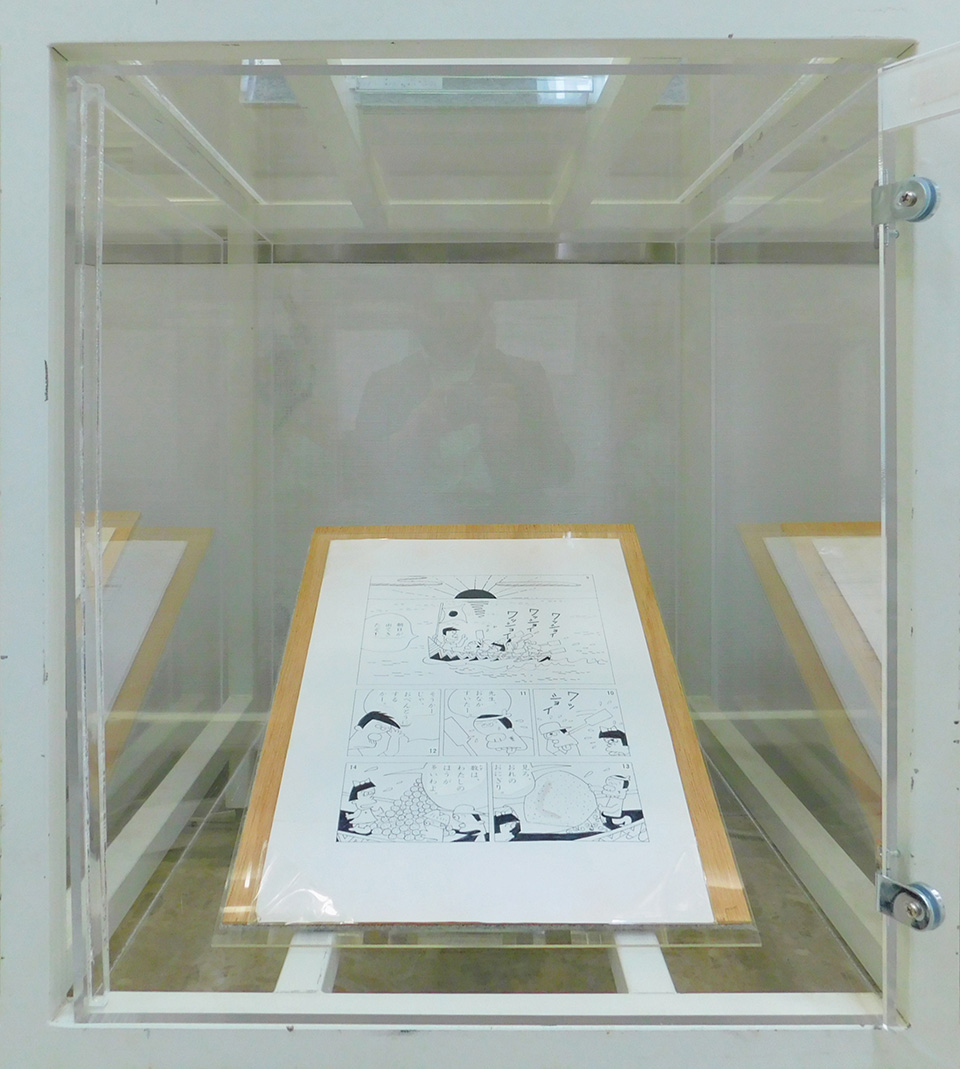

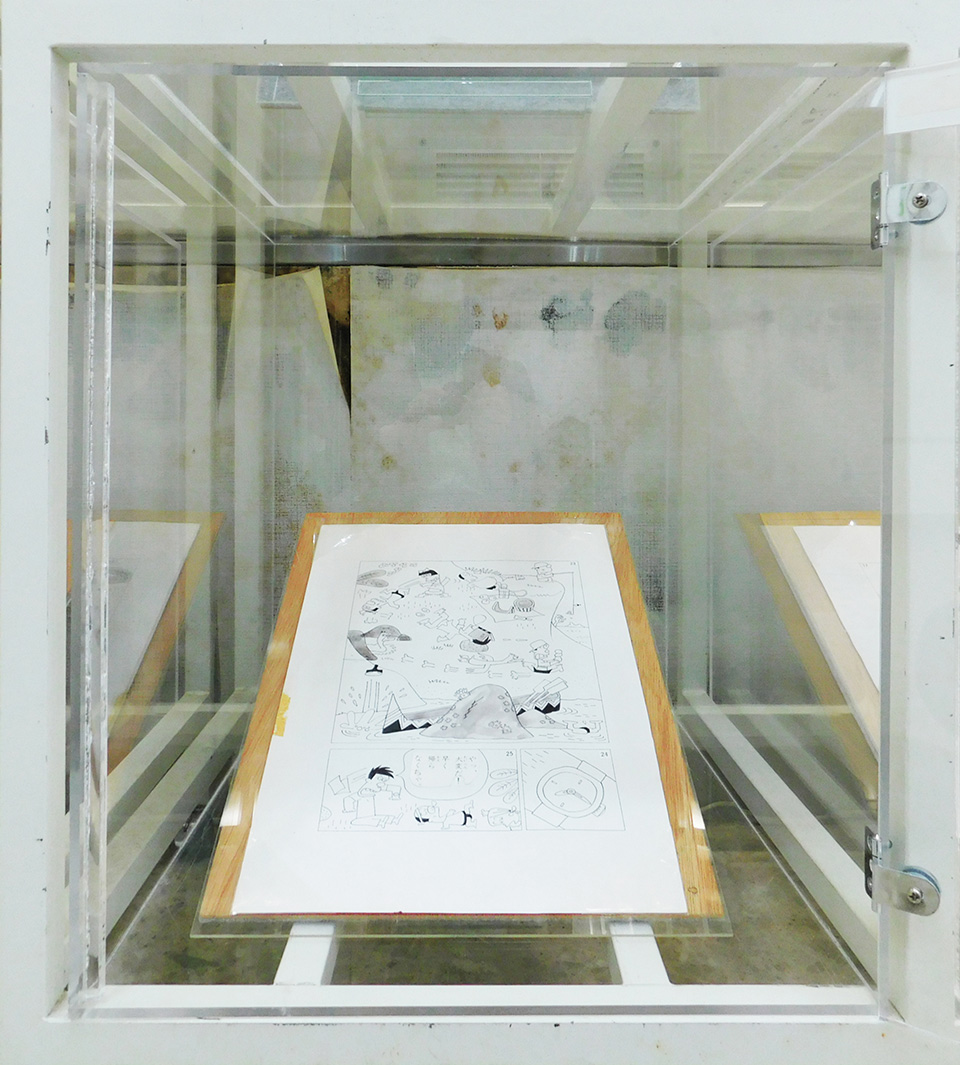

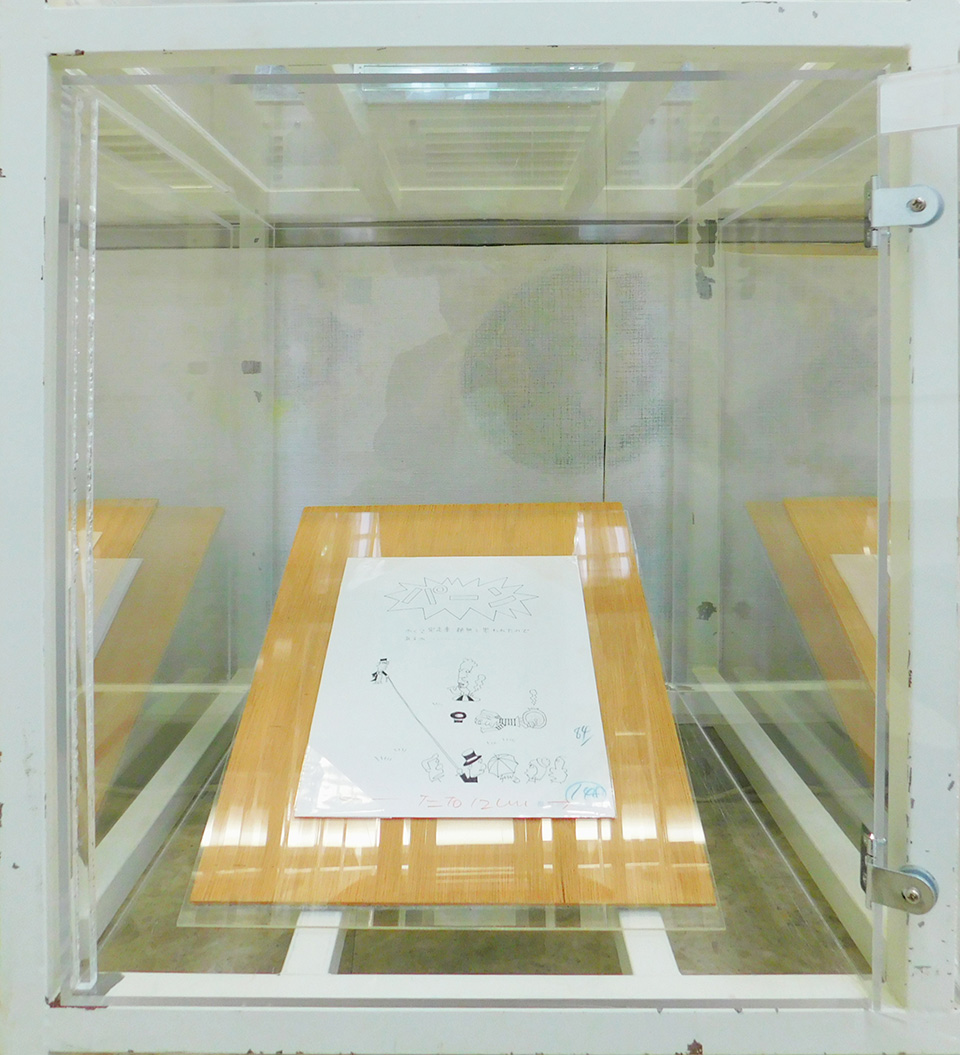

ケースNo.25‐28:

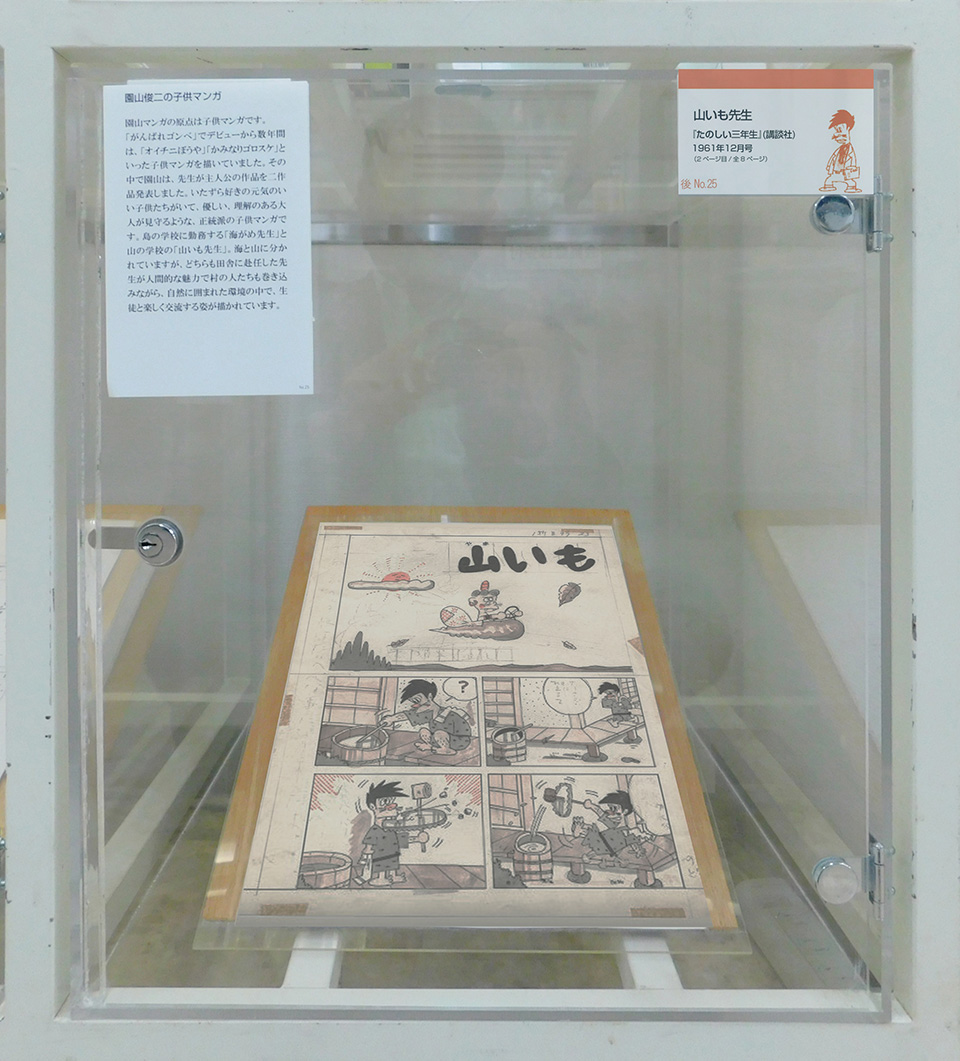

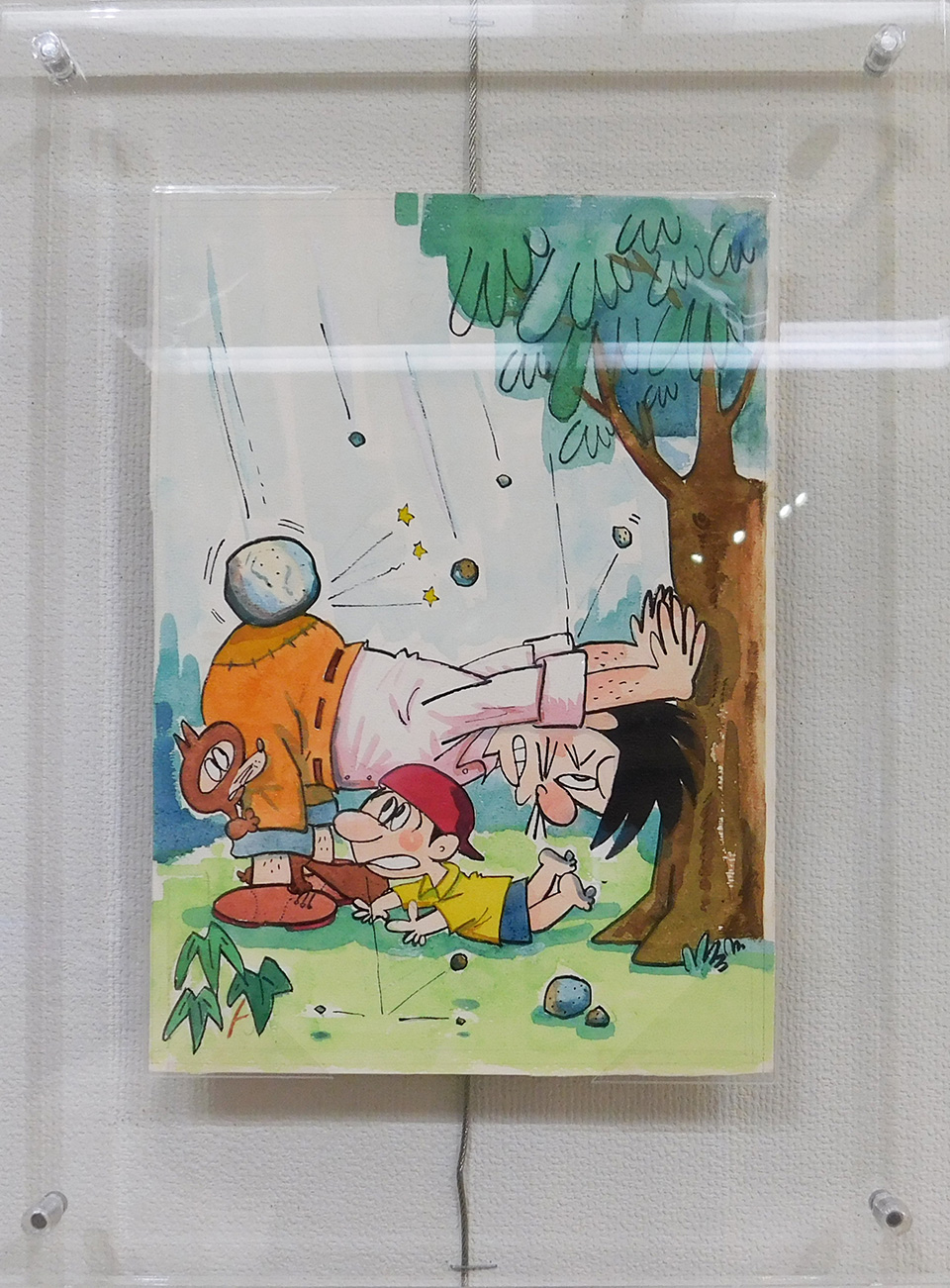

園山マンガの原点は子供マンガです。「がんばれゴンべ」でデビューから数年間は、「オイチニぼうや」「かみなりゴロスケ」といった子供マンガを描いていました。その中で園山は、先生が主人公の作品を二作品発表しました。いたずら好きの元気のいい子供たちがいて、優しい、理解のある大人が見守るような、正統派の子供マンガです。島の学校に勤務する「海がめ先生」と山の学校の「山いも先生」。海と山に分かれていますが、どちらも田舎に赴任した先生が人間的な魅力で村の人たちも巻き込みながら、自然に囲まれた環境の中で、生徒と楽しく交流する姿が描かれています。

ケースNo.25:

海がめ先生

『四年の学習』(学習研究社)

1969年7月6日10月号

(1ページ目/全6ページ)

ケースNo.26:

海がめ先生

(3ページ目/全6ページ)

ケースNo.27:

海がめ先生

(4ページ目/全6ページ)

ケースNo.28:

海がめ先生

(5ページ目/全6ページ)

ケースNo.29‐32:

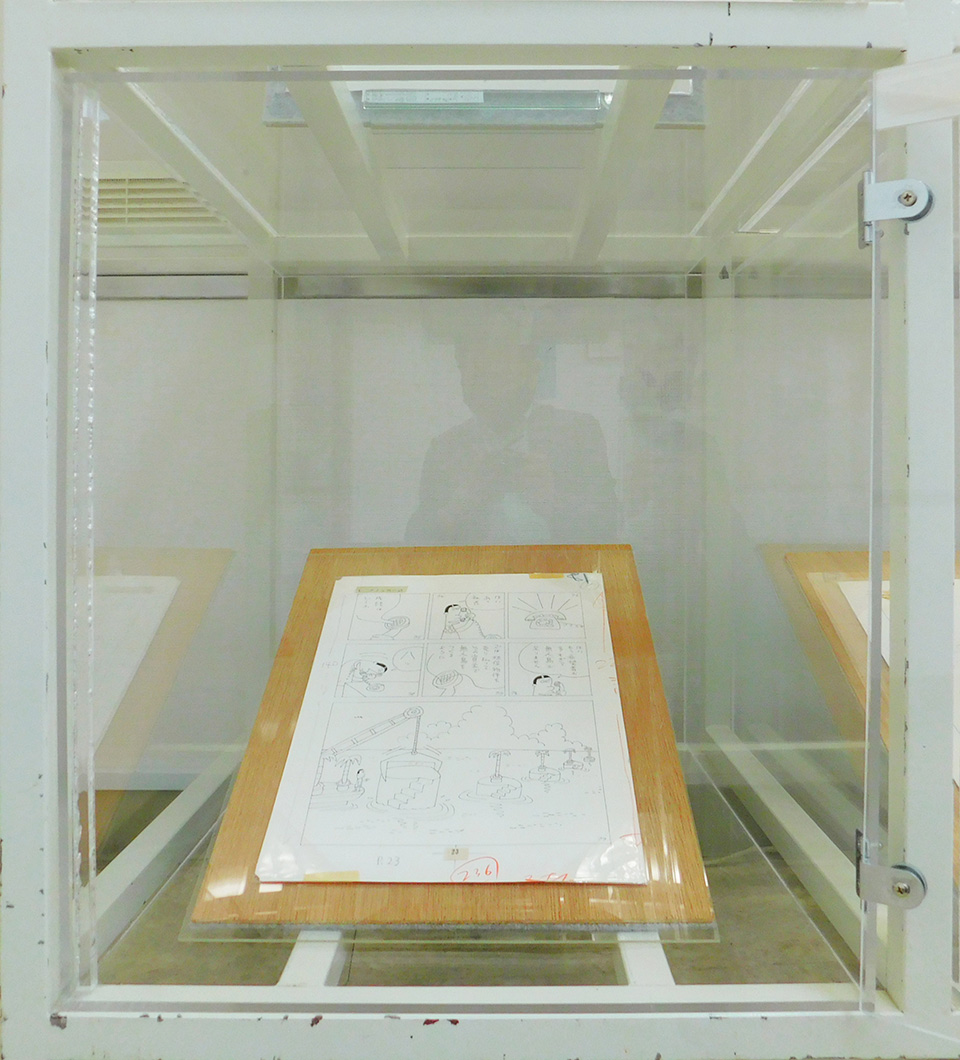

考証がしっかりとしたリアリズムを売り物にしている作品もありますが、一風変わった視点から作り事の世界を見せてくれるのがマンガの魅力の一つです。園山は「作り事の世界」の名手です。それは子供マンガよりも大人マンガで発揮され、常識に反したスケール感で、奇抜なアイデアにあふれ、なおかつ痛快な風刺が効いています。時間と空間を超えた多種多様な世界を舞台に、ほの寂しさをまとった意外な結末や、おどけたヒーロー、ヒロイン像。子供マンガには見られなかった、現代人のあからさまな欲望。そして「ギャートルズ」や「さすらいのギャンブラー」などの連載作品ではない、読切の短編作品に多くの傑作を残しています。

ケースNo.29:

大レース

『漫画読本』(文藝春秋)

1970年6月号

(4ページ目/全16ページ)

ケースNo.30:

大レース

(15ページ目/全16ページ)

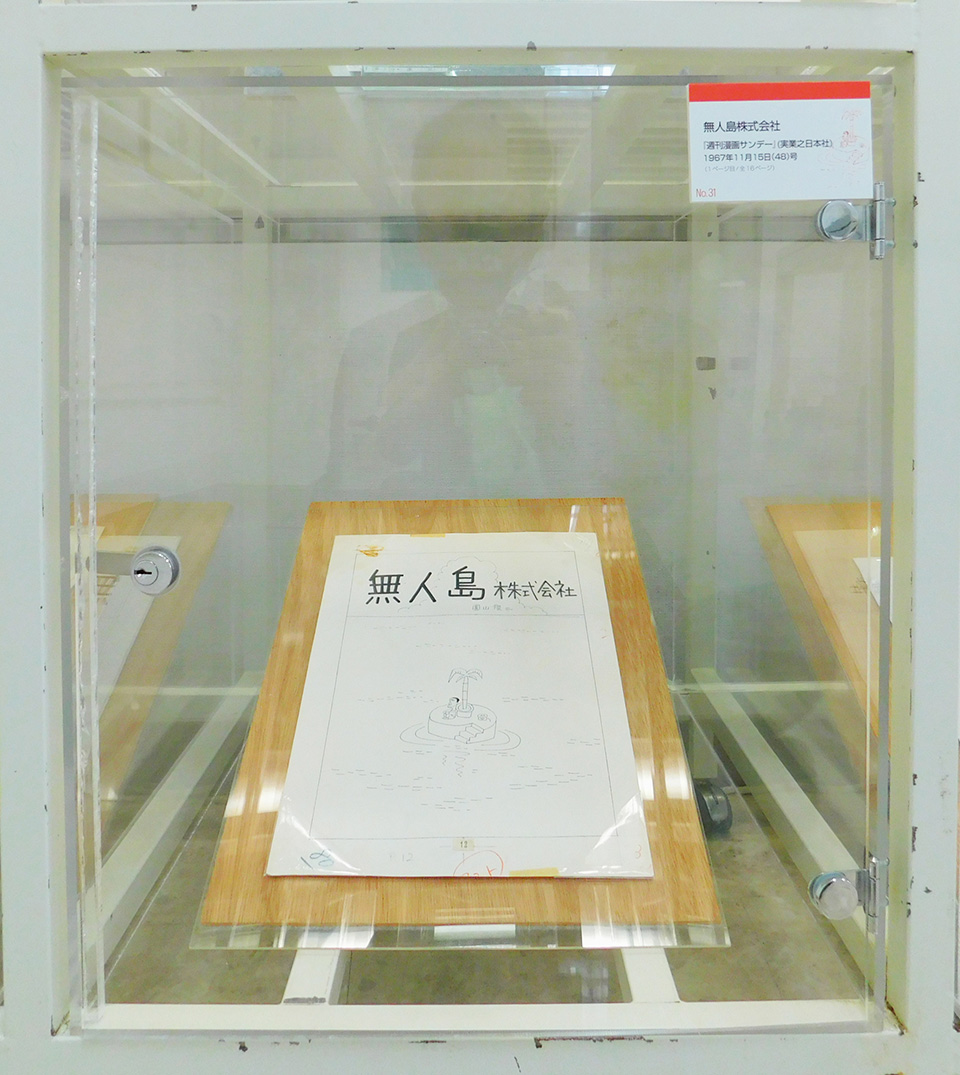

ケースNo.31:

海無人島株式会社

『週刊漫画サンデー』

(実業之日本社)

1967年11月15日(48)号(1ページ目/全16ページ)

ケースNo.32:

無人島株式会社

(12ページ目/全16ページ)

↑後期作品コーナーの様子

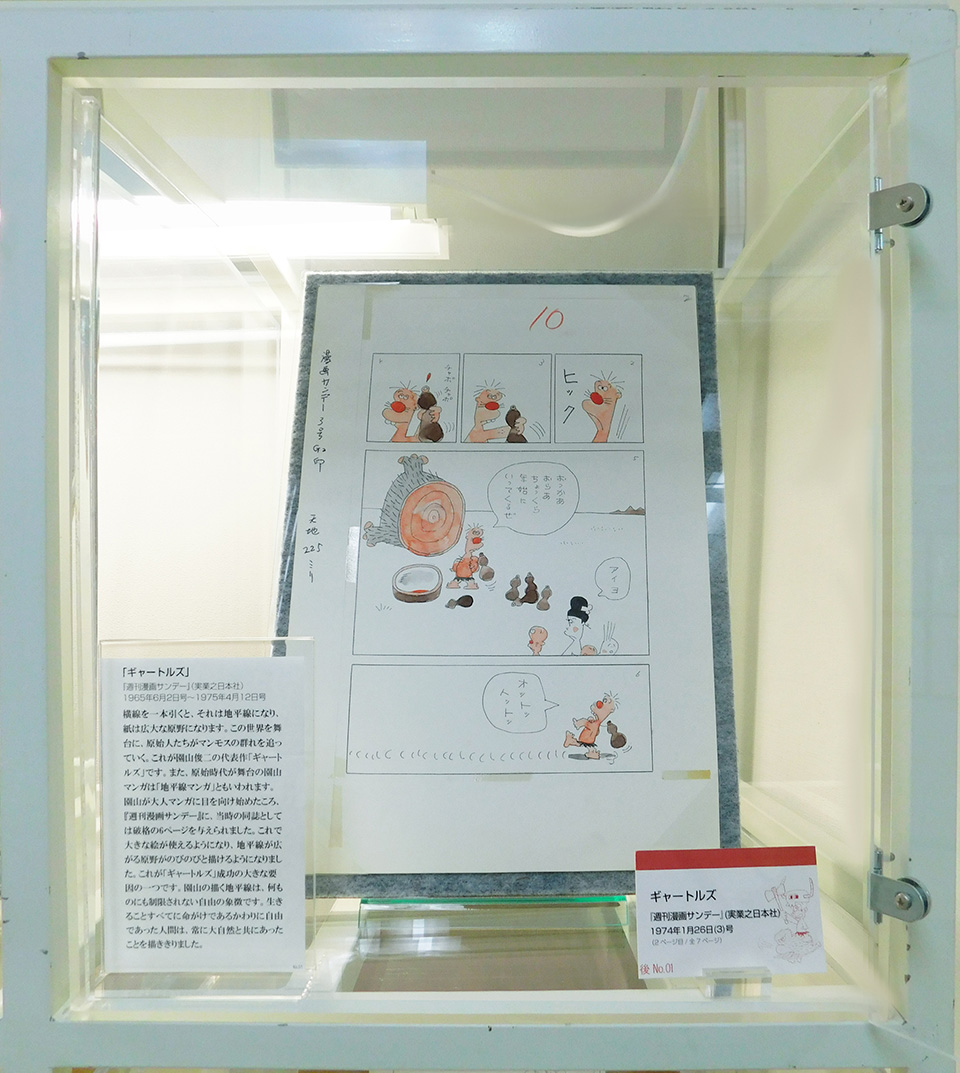

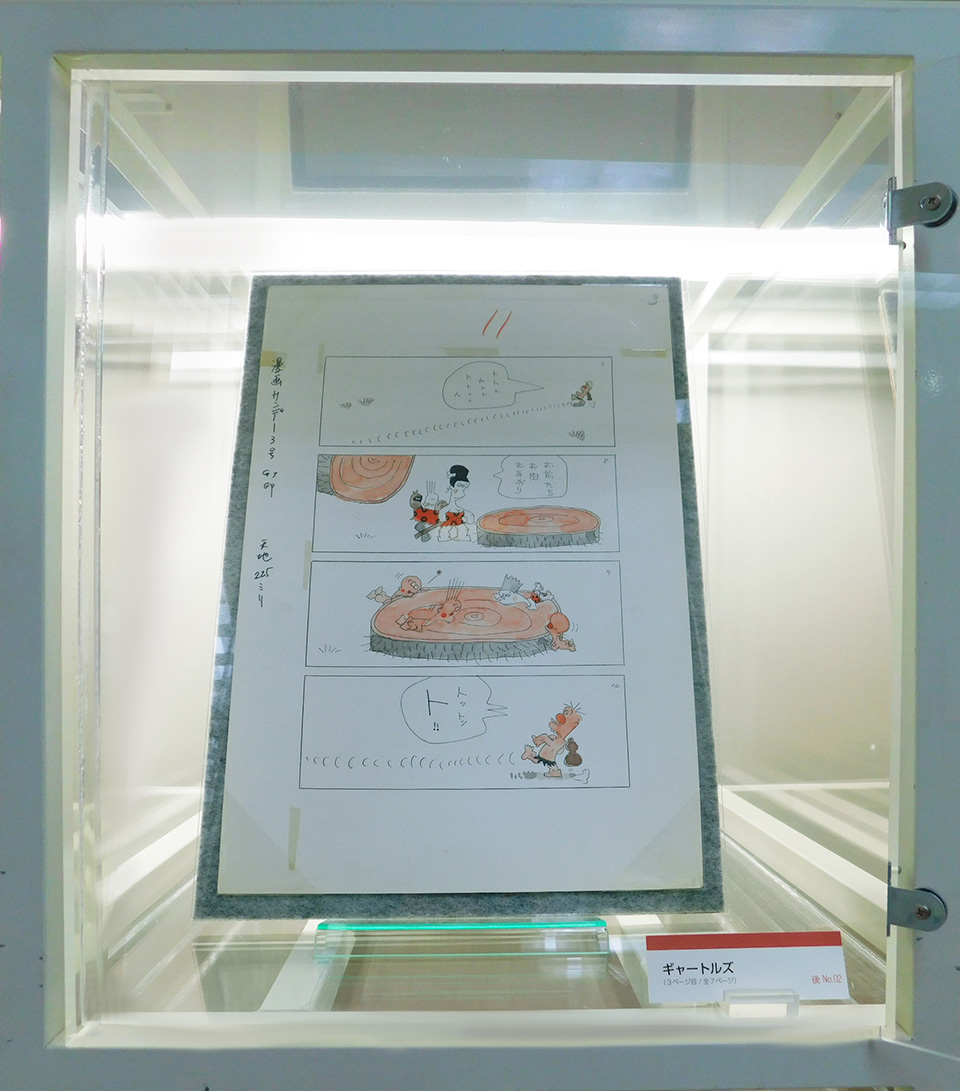

ケースNo.01‐04:

『週刊漫画サンデー』 (実業之日本社)

1965年6月2日号~1975年4月12日号

横線を一本引くと、それは地平線になり、紙は広大な原野になります。この世界を舞台に、原始人たちがマンモスの群れを追っていく。これが園山俊二の代表作「ギャートルズ」です。また、原始時代が舞台の園山マンガは「地平線マンガ」ともいわれます。園山が大人マンガに目を向け始めたころ、『週刊漫画サンデー』に、当時の同誌としては破格の6ページを与えられました。これで大きな絵が使えるようになり、地平線が広がる原野がのびのびと描けるようになりました。これが「ギャートルズ」成功の大きな要因の一つです。園山の描く地平線は、何ものにも制限されない自由の象徴です。生きることすべてに命がけであるかわりに自由であった人間は、常に大自然と共にあったことを描ききりました。

ケースNo.01:

ギャートルズ

『週刊漫画サンデー』

(実業之日本社)

1974年1月26日(3)号

(2ページ目/全7ページ)

ケースNo.02:

ギャートルズ

(3ページ目/全7ページ)

ケースNo.03:

ギャートルズ

(4ページ目/全7ページ)

ケースNo.04:

ギャートルズ

(5ページ目/全7ページ)

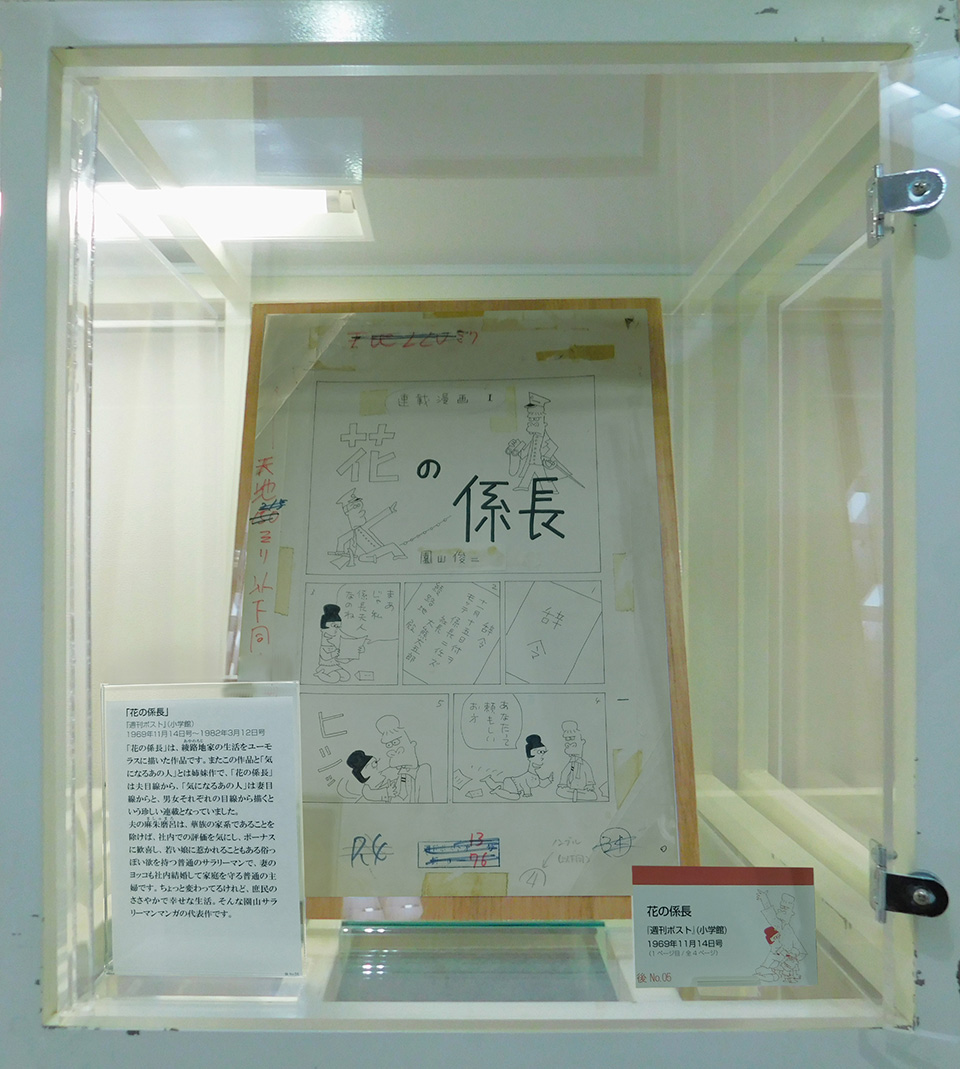

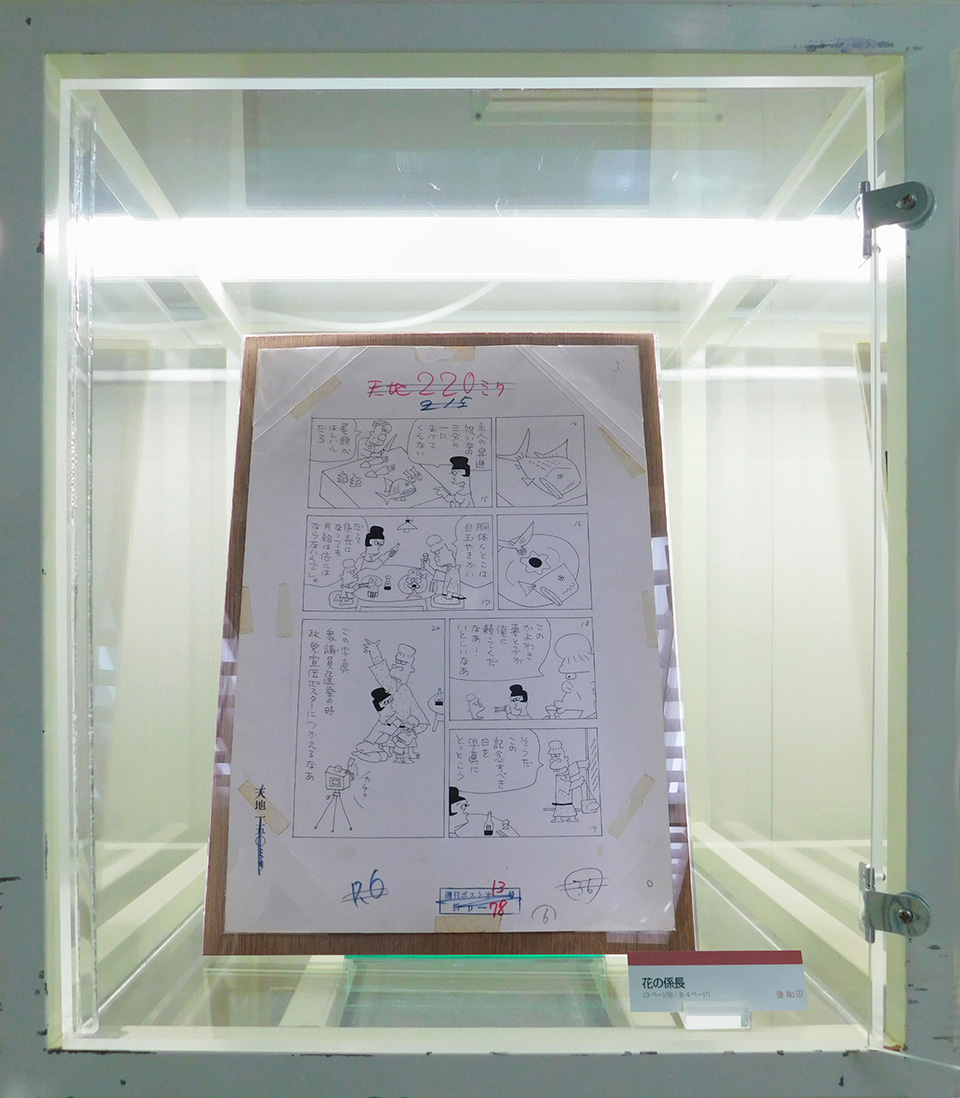

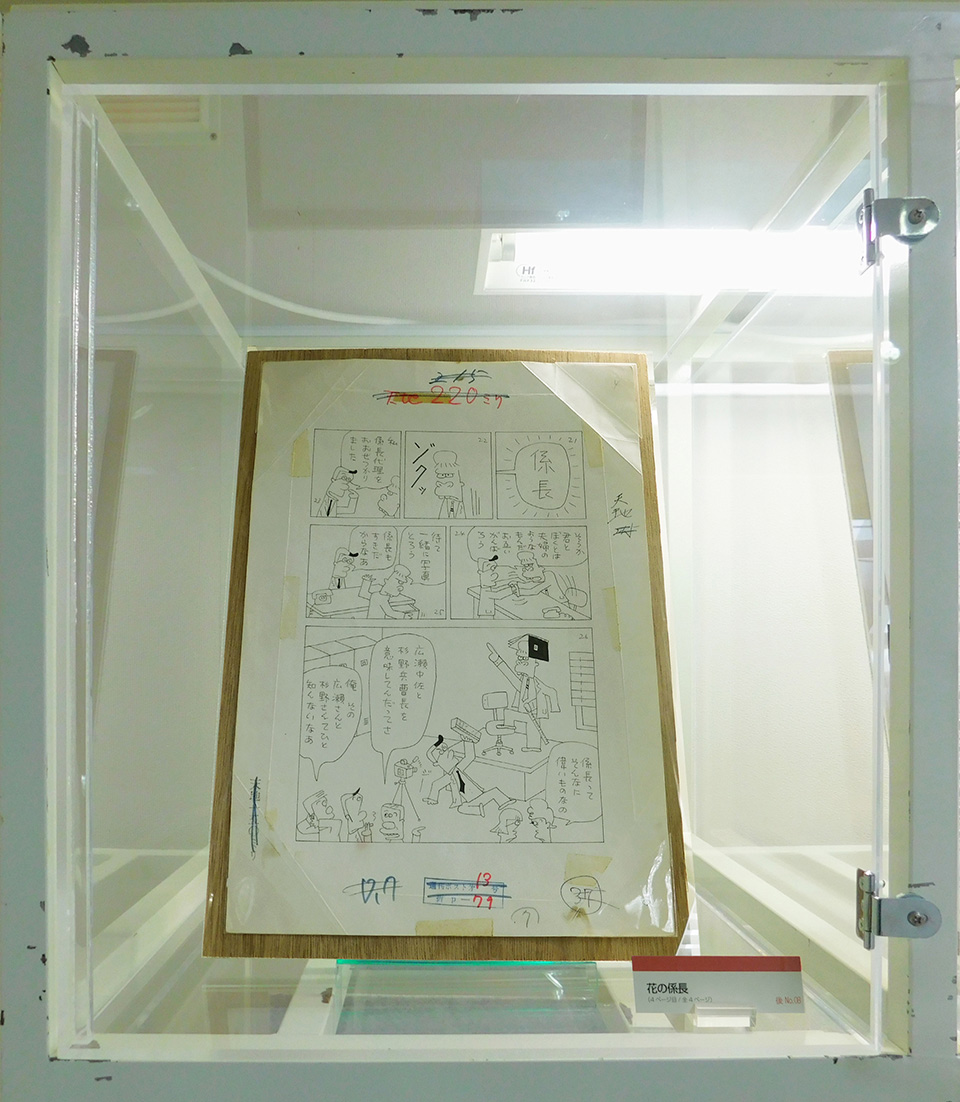

ケースNo.05‐08:

『週刊ポスト』(小学館)

1969年11月14日号~1982年3月12日号

「花の係長」は、綾路地(あやのろじ)家の生活をユーモラスに描いた作品です。またこの作品と「気になるあの人」とは姉妹作で、「花の係長」は夫目線から、「気になるあの人」は妻目線からと、男女それぞれの目線から描くという珍しい連載となっていました。 夫の麻朱磨呂(ましゅまろ)は、華族の家系であることを除けば、社内での評価を気にし、ボーナスに歓喜し、若い娘に惹かれることもある俗っぽい欲を持つ普通のサラリーマンで、妻のヨッコも社内結婚して家庭を守る普通の主婦です。ちょっと変わってるけれど、庶民のささやかで幸せな生活。そんな園山サラリーマンマンガの代表作です。

ケースNo.05:

花の係長

『週刊ポスト』(小学館)

1969年11月14日号

(1ページ目/全4ページ)

ケースNo.06:

花の係長

(2ページ目/全4ページ)

ケースNo.07:

花の係長

(3ページ目/全4ページ)

ケースNo.08:

花の係長

(4ページ目/全4ページ)

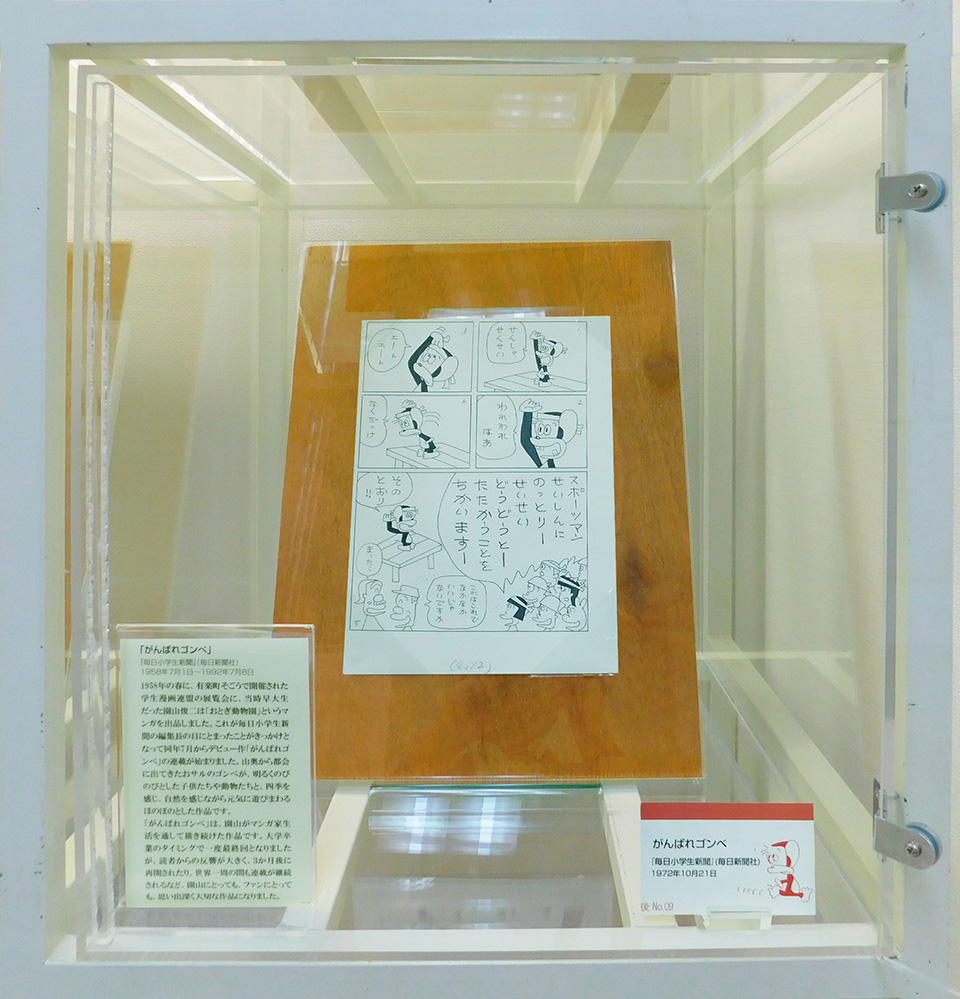

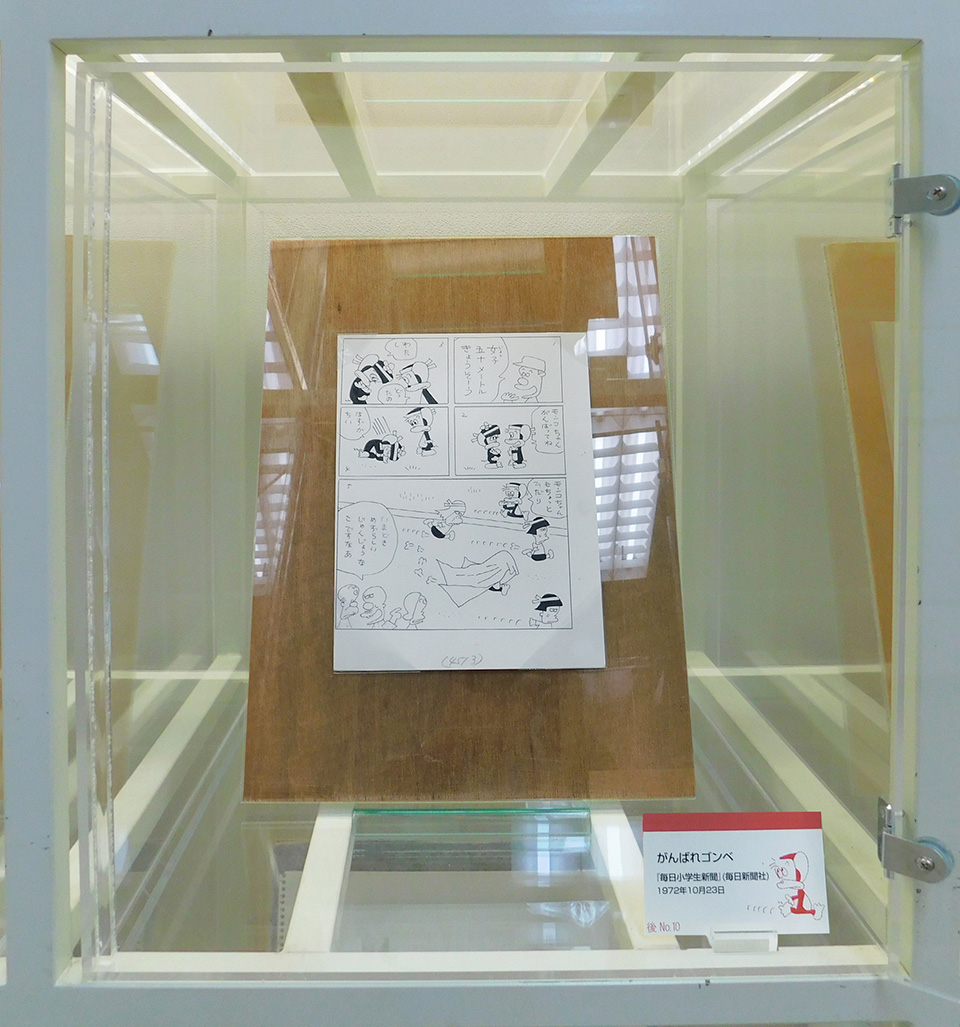

ケースNo.09‐12:

『毎日小学生新聞』(毎日新聞社)

1958年7月1日~1992年7月8日

1958年の春に、有楽町そごうで開催された学生漫画連盟の展覧会に、当時早大生だった園山俊二は「おとぎ動物園」というマンガを出品しました。これが毎日小学生新聞の編集長の目にとまったことがきっかけとなって同年7月からデビュー作「がんばれゴンべ」の連載が始まりました。山奥から都会に出てきたおサルのゴンべが、明るくのびのびとした子供たちや動物たちと、四季を感じ、自然を感じながら元気に遊びまわるほのぼのとした作品です。「がんばれゴンべ」は、園山がマンガ家生活を通して描き続けた作品です。大学卒業のタイミングで一度最終回となりましたが、読者からの反響が大きく、3か月後に再開されたり、世界一周の間も連載が継続されるなど、園山にとっても、ファンにとっても、思い出深く大切な作品になりました。

ケースNo.09:

がんばれゴンベ

『毎日小学生新聞』

(毎日新聞社)

1972年10月21日

ケースNo.10:

がんばれゴンベ

『毎日小学生新聞』

(毎日新聞社)

1972年10月23日

ケースNo.11:

がんばれゴンベ

『毎日小学生新聞』

(毎日新聞社)

1972年10月28日

ケースNo.12:

がんばれゴンベ

『毎日小学生新聞』

(毎日新聞社)

1972年11月4日

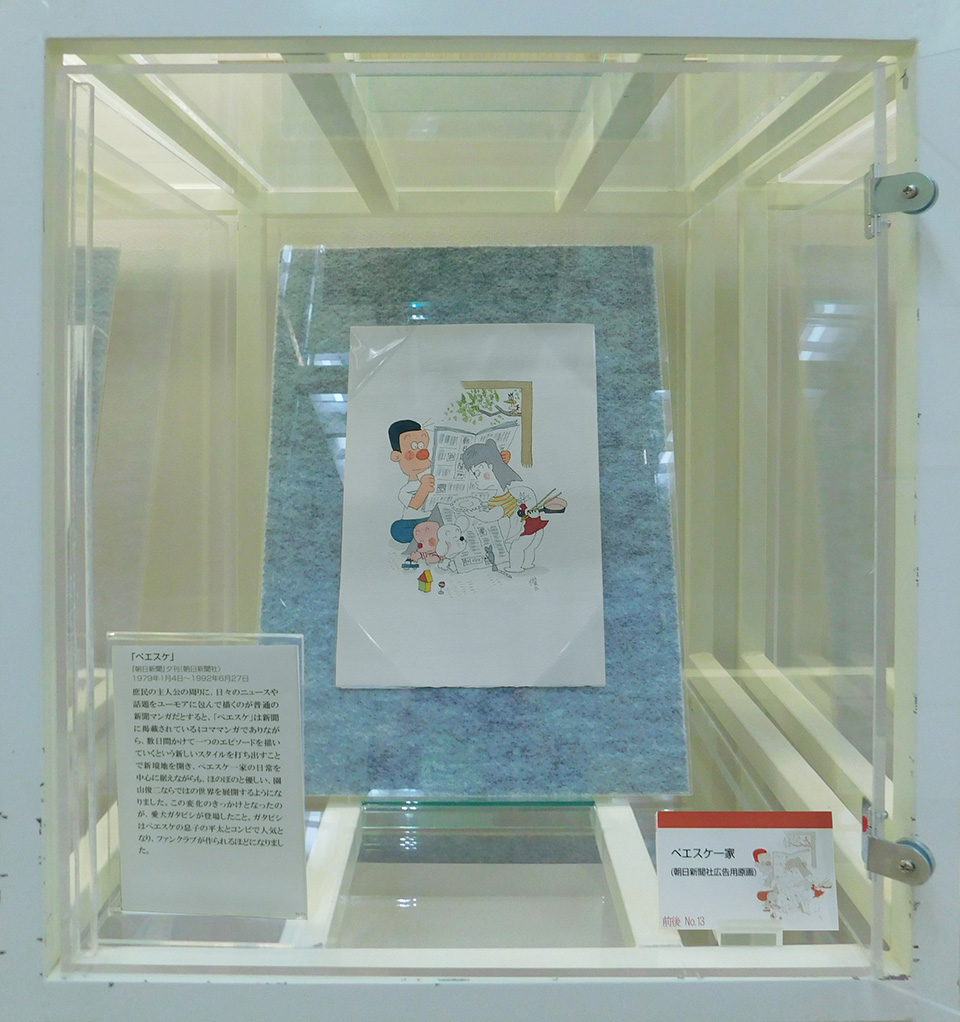

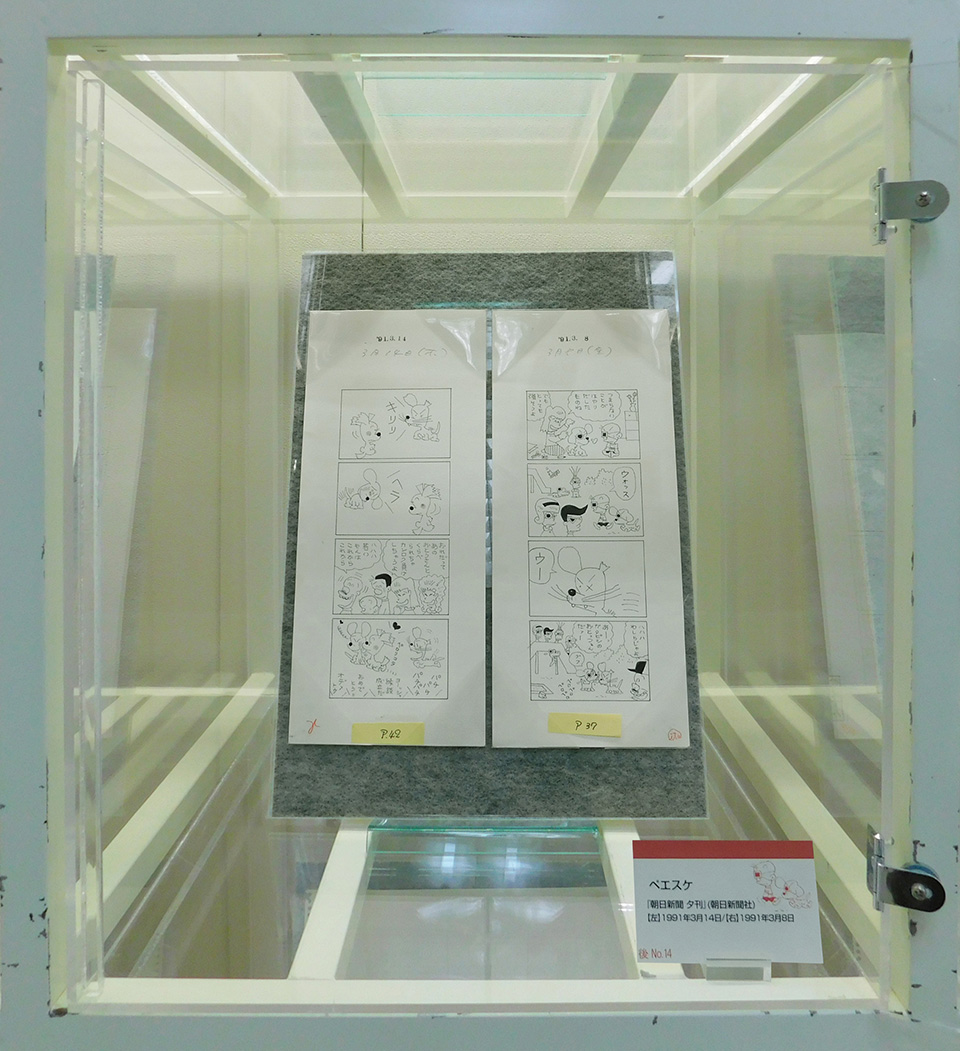

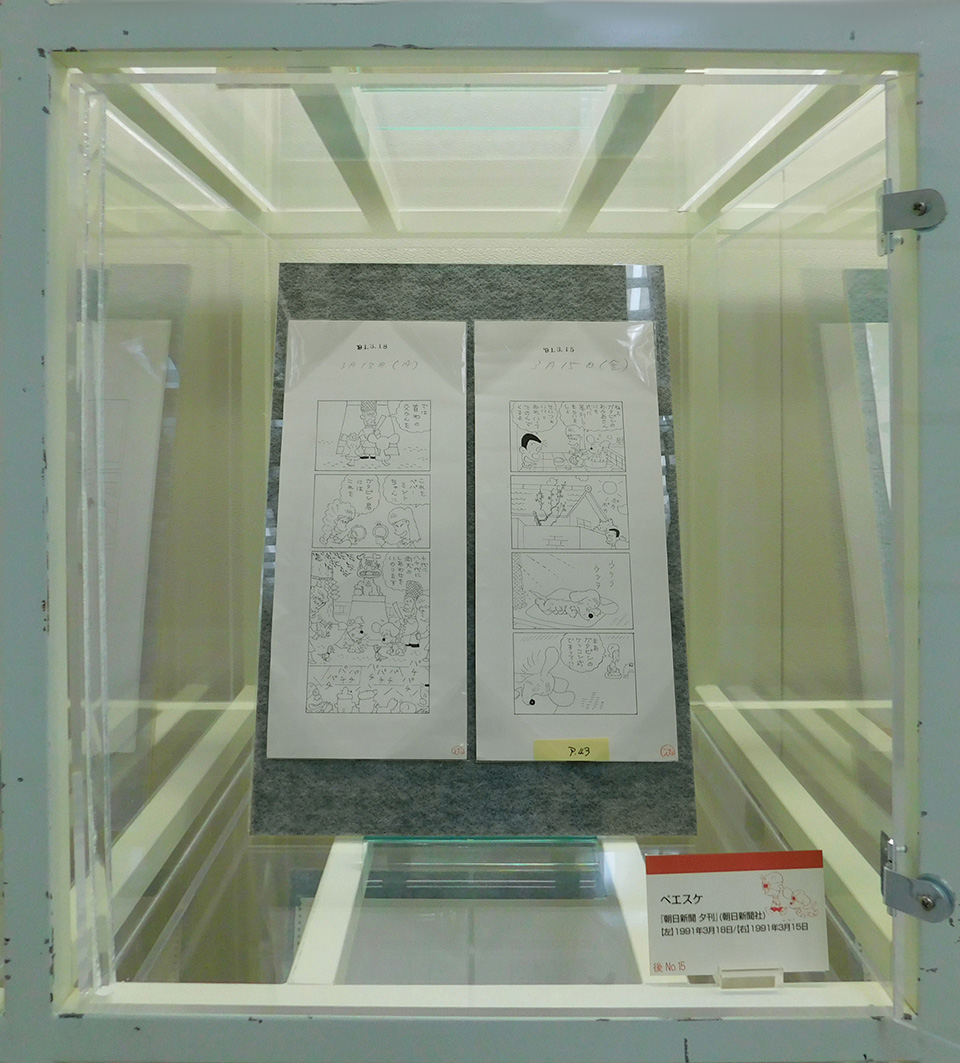

ケースNo.13‐16:

『朝日新聞』夕刊(朝日新聞社)

1979年1月4日~1992年6月27日

庶民の主人公の周りに、日々のニュースや話題をユーモアに包んで描くのが普通の新聞マンガだとすると、「ペエスケ」は新聞に掲載されている4コママンガでありながら、数日間かけて一つのエピソードを描いていくという新しいスタイルを打ち出すことで新境地を開き、ぺエスケ一家の日常を中心に据えながらも、ほのぼのと優しい、園山俊二ならではの世界を展開するようになりました。この変化のきっかけとなったのが、愛犬ガタピシが登場したこと。ガタピシはぺエスケの息子の平太とコンビで人気となり、ファンクラブが作られるほどになりました。

ケースNo.13:

ペエスケ一家

(朝日新聞社広告用原画)

ケースNo.14:

ペエスケ

『朝日新聞 夕刊』

(朝日新聞社)

【左】1991年3月14日/【右】1991年3月8日

ケースNo.15:

ペエスケ

『朝日新聞 夕刊』

(朝日新聞社)

【左】1991年3月18日/【右】1991年3月15日

ケースNo.16:

ペエスケ

『朝日新聞 夕刊』

(朝日新聞社)

【左】1991年3月23日/【右】1991年3月19日

ケースNo.17:

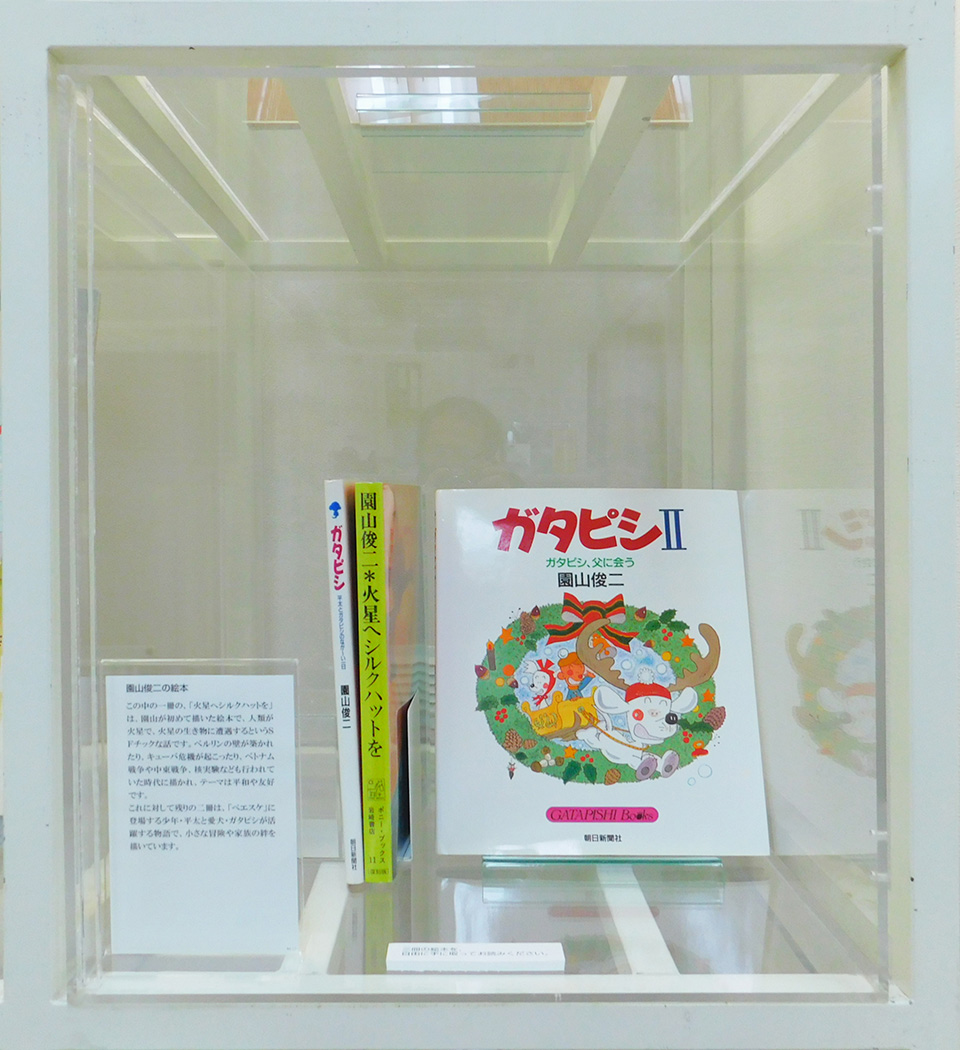

※三冊の絵本を手に取って読むことができました。

この中の一冊の、「火星へシルクハットを」は、園山が初めて描いた絵本で、人類が火星で、火星の生き物に遭遇するというSFチックな話です。ベルリンの壁が築かれたり、キューバ危機が起こったり、ベトナム戦争や中東戦争、核実験なども行われていた時代に描かれ、テーマは平和や友好です。これに対して残りの二冊は、「ぺエスケ」に登場する少年・平太と愛犬・ガタピシが活躍する物語で、小さな冒険や家族の絆を描いています。

ケースNo.17:

『ガタピシ 平太とガタピシのなが~い一日』(朝日新聞社)

1988年6月10日

『ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う』(朝日新聞社)

1988年12月24日

『火星へシルクハットを(復刻版)』(岩崎書店)

2018年4月30日刊

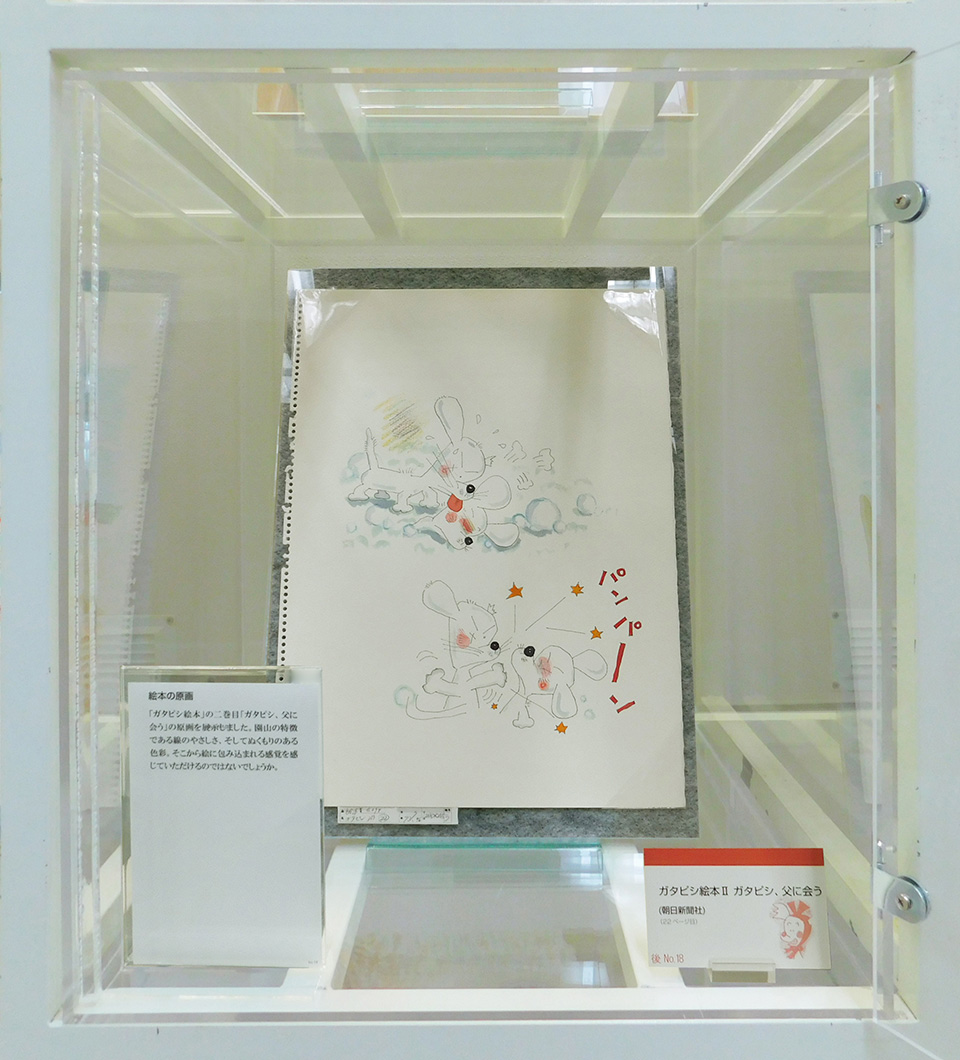

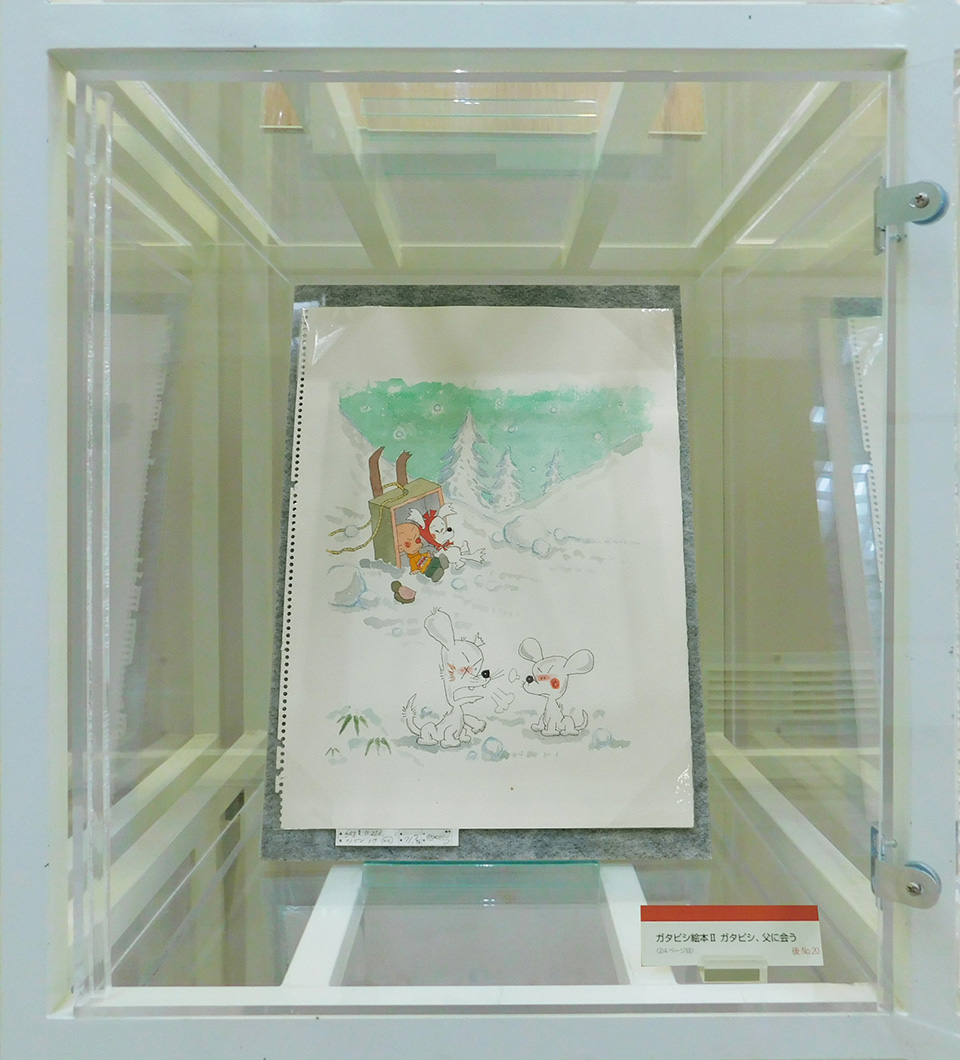

ケースNo.18‐24:

「ガタピシ絵本」の二巻目「ガタピシ、父に会う」の原画を展示しました。園山の特徴である線のやさしさ、そしてぬくもりのある色彩。そこから絵に包み込まれる感覚を感じていただけるのではないでしょうか。

ケースNo.18:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う(朝日新聞社)

(22ページ目)

ケースNo.19:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う

(23ページ目)

ケースNo.20:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う

(24ページ目)

ケースNo.21:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う

(25ページ目)

ケースNo.22:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う

(26ページ目)

ケースNo.23:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う

(27ページ目)

ケースNo.24:

ガタピシⅡ ガタピシ、父に会う

(29ページ目)

ケースNo.25‐28:

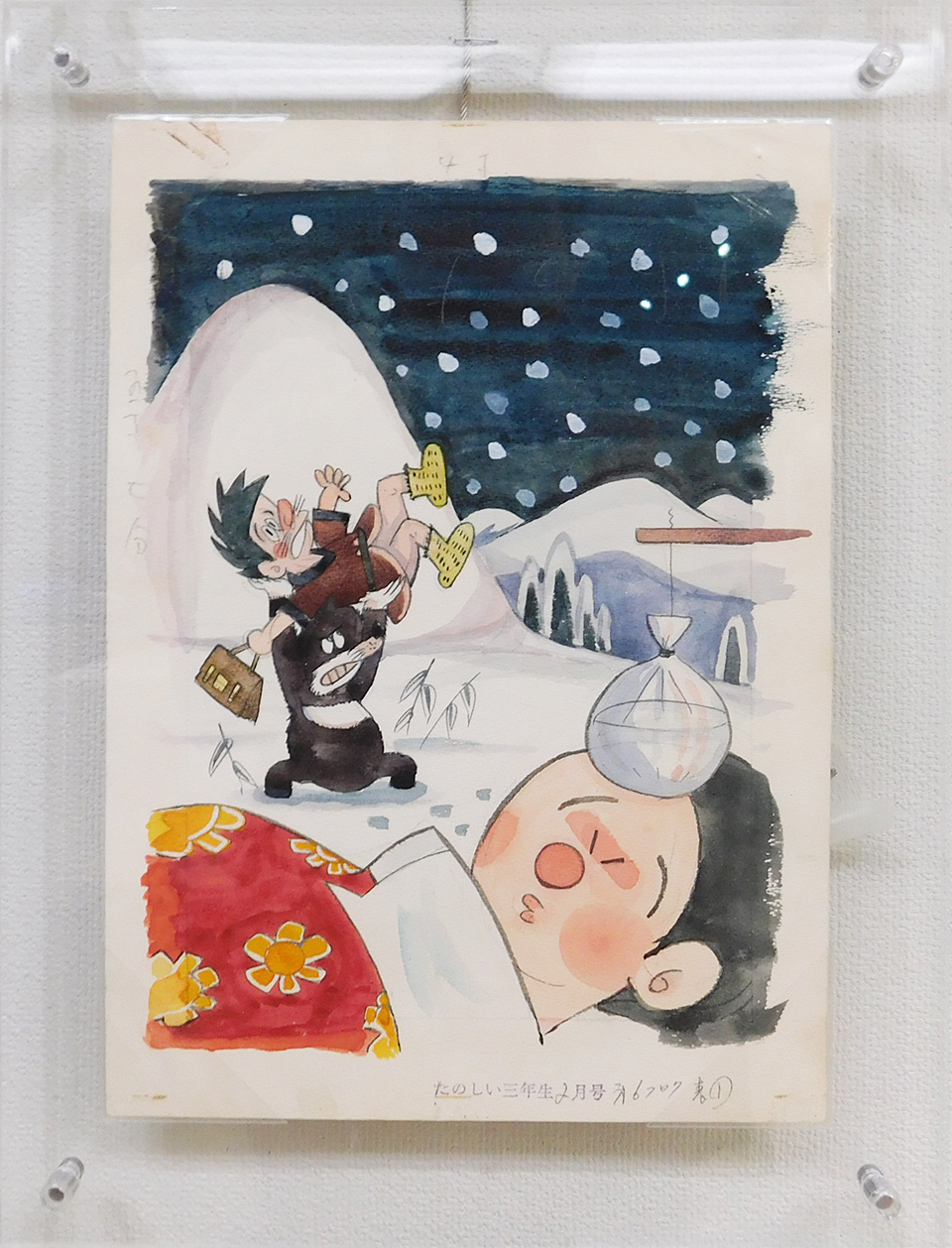

園山マンガの原点は子供マンガです。「がんばれゴンべ」でデビューから数年間は、「オイチニぼうや」「かみなりゴロスケ」といった子供マンガを描いていました。その中で園山は、先生が主人公の作品を二作品発表しました。いたずら好きの元気のいい子供たちがいて、優しい、理解のある大人が見守るような、正統派の子供マンガです。島の学校に勤務する「海がめ先生」と山の学校の「山いも先生」。海と山に分かれていますが、どちらも田舎に赴任した先生が人間的な魅力で村の人たちも巻き込みながら、自然に囲まれた環境の中で、生徒と楽しく交流する姿が描かれています。

ケースNo.25:

山いも先生

『たのしい三年生』(講談社)

1961年12月号

(2ページ目/全8ページ)

ケースNo.26:

山いも先生

(4ページ目/全8ページ)

ケースNo.27:

山いも先生

(7ページ目/全8ページ)

ケースNo.28:

山いも先生

(8ページ目/全8ページ)

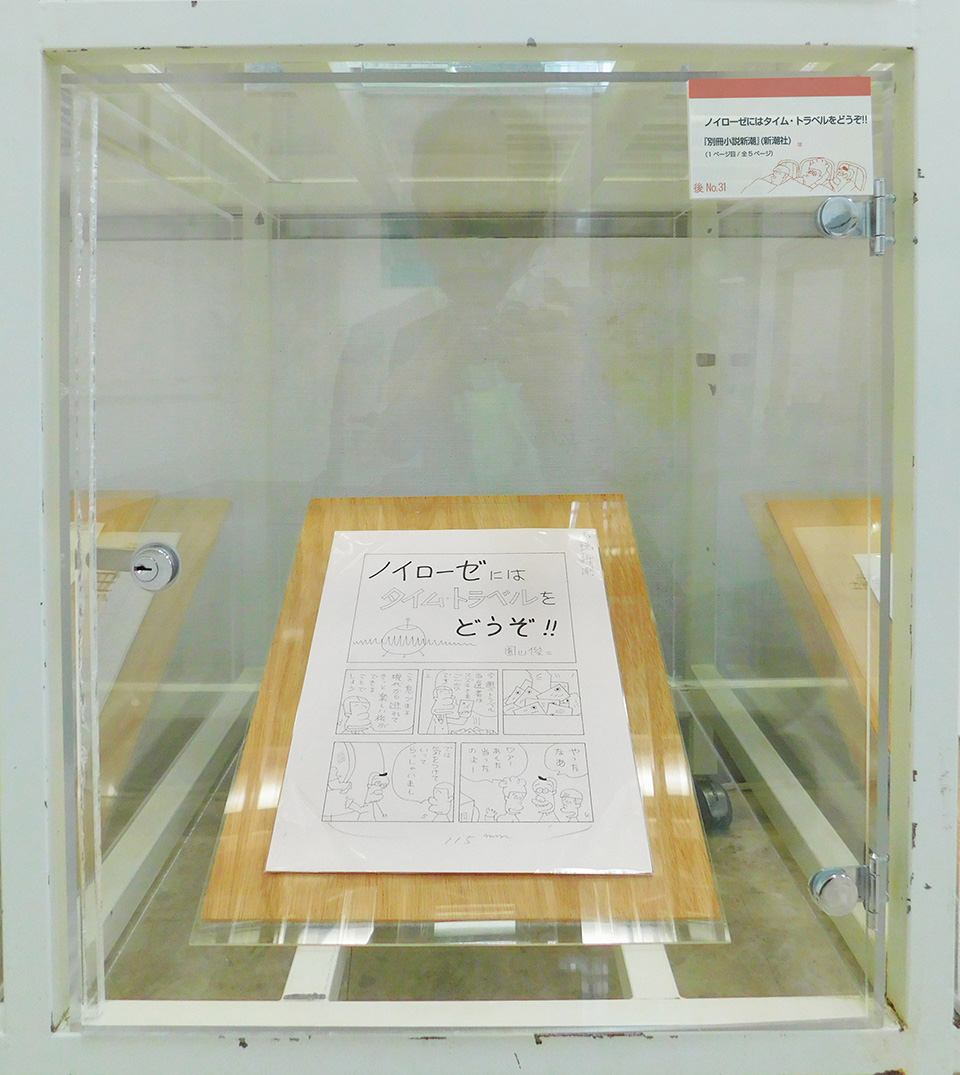

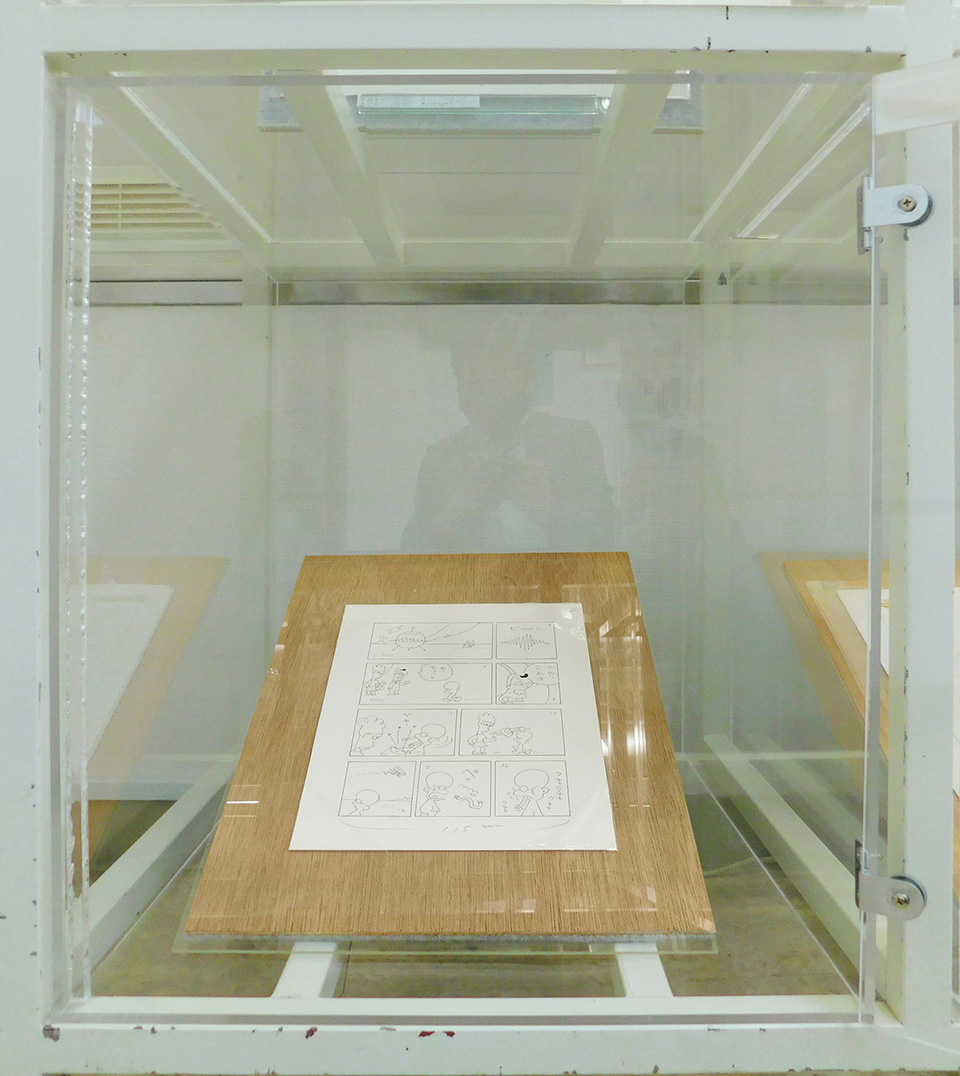

ケースNo.29‐32:

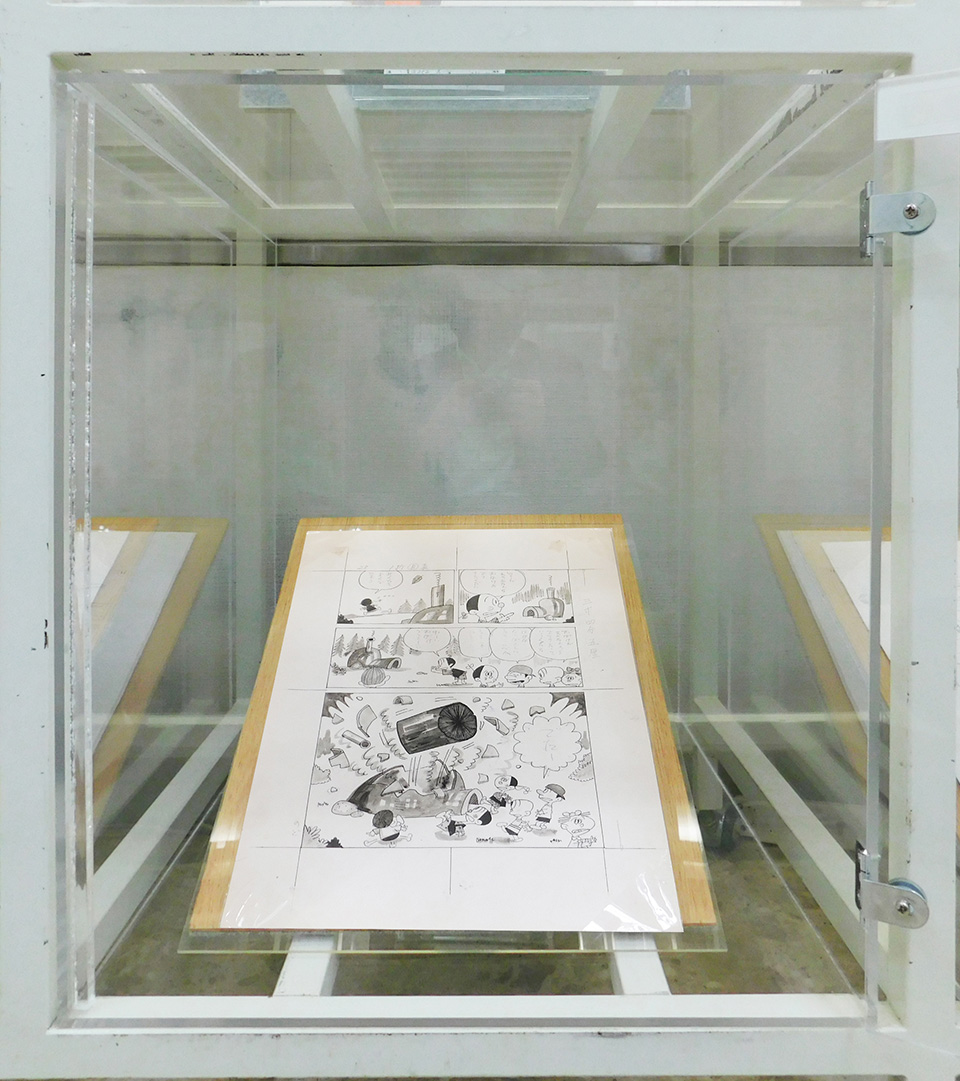

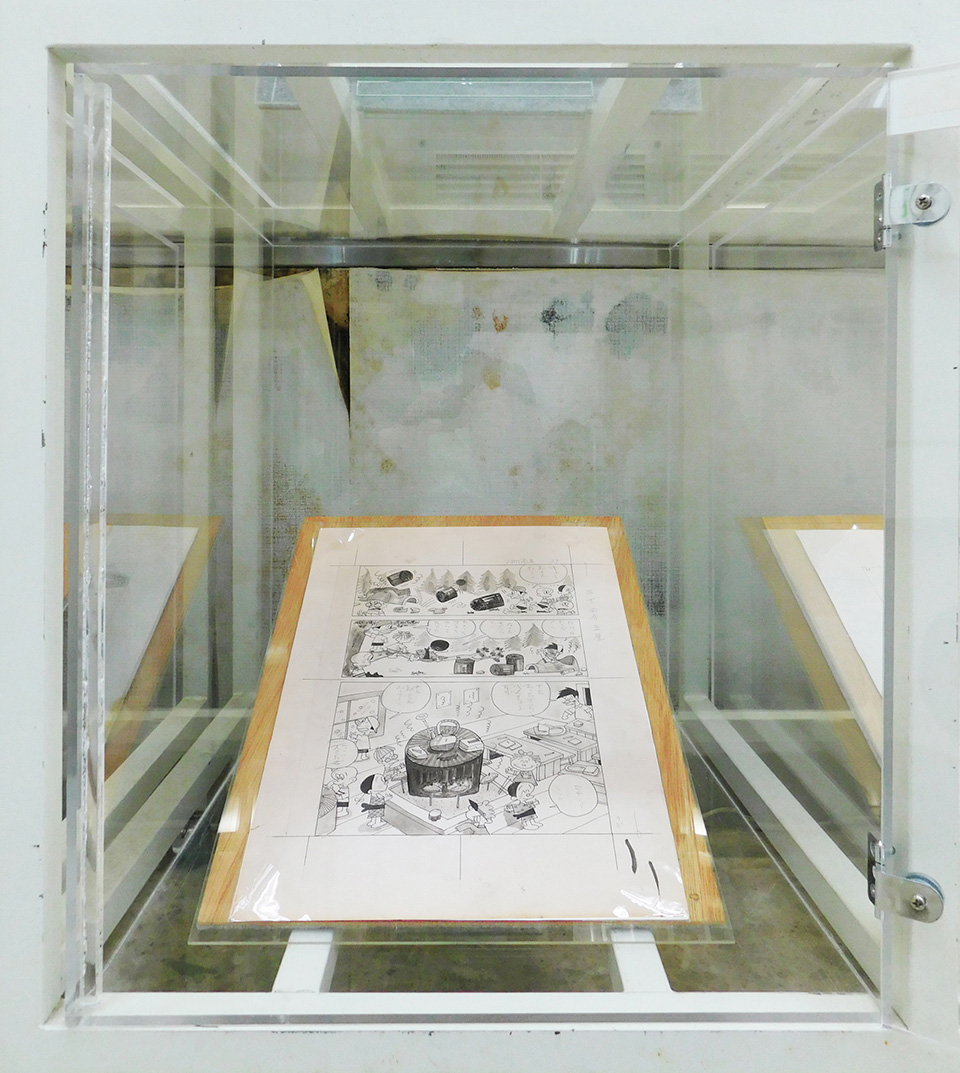

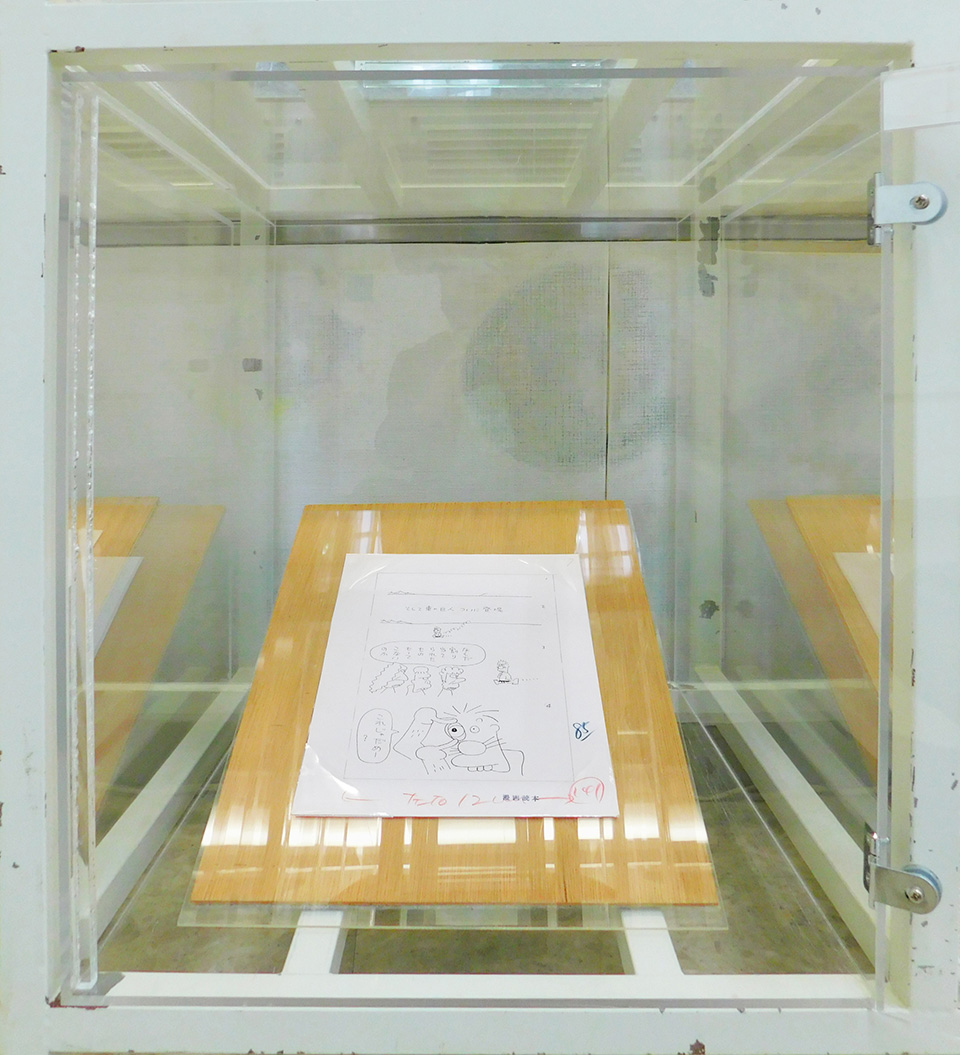

考証がしっかりとしたリアリズムを売り物にしている作品もありますが、一風変わった視点から作り事の世界を見せてくれるのがマンガの魅力の一つです。園山は「作り事の世界」の名手です。それは子供マンガよりも大人マンガで発揮され、常識に反したスケール感で、奇抜なアイデアにあふれ、なおかつ痛快な風刺が効いています。時間と空間を超えた多種多様な世界を舞台に、ほの寂しさをまとった意外な結末や、おどけたヒーロー、ヒロイン像。子供マンガには見られなかった、現代人のあからさまな欲望。そして「ギャートルズ」や「さすらいのギャンブラー」などの連載作品ではない、読切の短編作品に多くの傑作を残しています。

ケースNo.29:

原始時代の万国博 眼玉どうした

『漫画読本』(文藝春秋)

1970年4月号

(2ページ目/全8ページ)

ケースNo.30:

原始時代の万国博

眼玉どうした

(7ページ目/全8ページ)

ケースNo.31:

ノイローゼにはタイム・トラベルをどうぞ!!

『別冊小説新潮』(新潮社)

(1ページ目/全5ページ)

ケースNo.32:

ノイローゼにはタイム・トラベルをどうぞ!!

(2ページ目/全5ページ)

↑前期ギャラリーコーナーの様子

壁01:

1992 ペエスケカレンダー

壁02:

ガタピシと新聞配達 桜の下で

壁03:

ガタピシとヘリコプター

壁04:

平太とガタピシの野球

壁05:

ペエスケ一家の正月

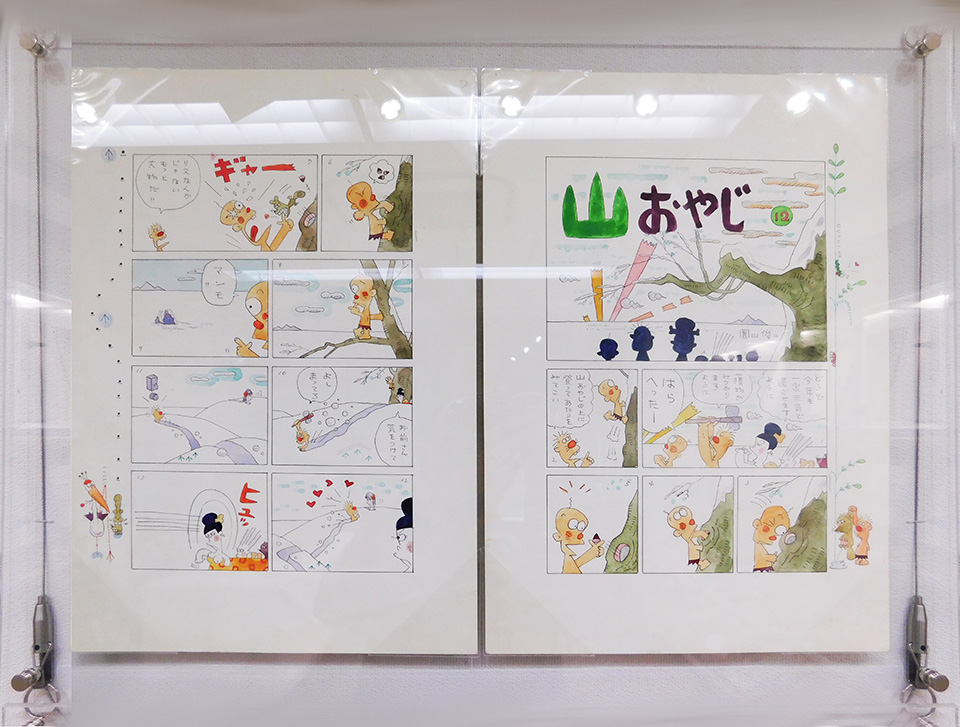

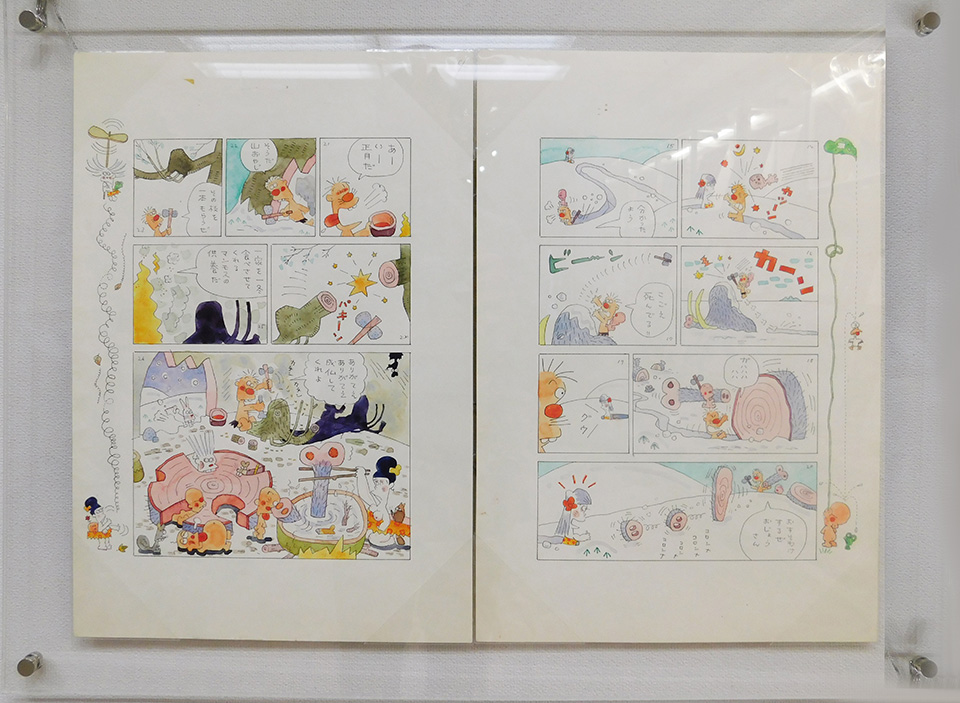

↑後期ギャラリーコーナーの様子

壁01:

1993ペエスケカレンダー

壁02:

『グリーンパワー』 (森林文化協会)

1985年1月号~1989年12月号

園山俊二は環境問題に積極的に取り組み、故郷、島根の中海、宍道湖の淡水化の中止を訴えたり、知床の原生林伐採計画に反対するなどの活動をし、1982年には財団法人日本自然保護協会に理事に就任。『自然保護』や『野鳥』などの雑誌に作品を寄稿していました。園山マンガの中では人間も動物も対等に、互いの領分を尊重しあう優しさにあふれています。「山おやじ」は『グリーンパワー』に掲載された自然保護版の「ギャートルズ」です。原始時代を舞台に、山おやじと呼ばれる巨木に集った家族が、神の木として山おやじを祭り、山おやじは人々にすみかや食べ物を与えてくれる。そんな人と自然の理想の関係が描かれています。

壁02:

山おやじ

『グリーンパワー』

(森林文化協会)

1986年1月号

壁03:

山いも先生

『たのしい三年生』

(講談社)

1961年9月号付録

山いも先生

『たのしい三年生』

(講談社)

1962年2月号付録

壁04:

がんばれたろう

『幼稚園』(小学館)

1977年7月号

壁05:

『がんばれゴンべ』装丁原画

(私家版) 1962年10月

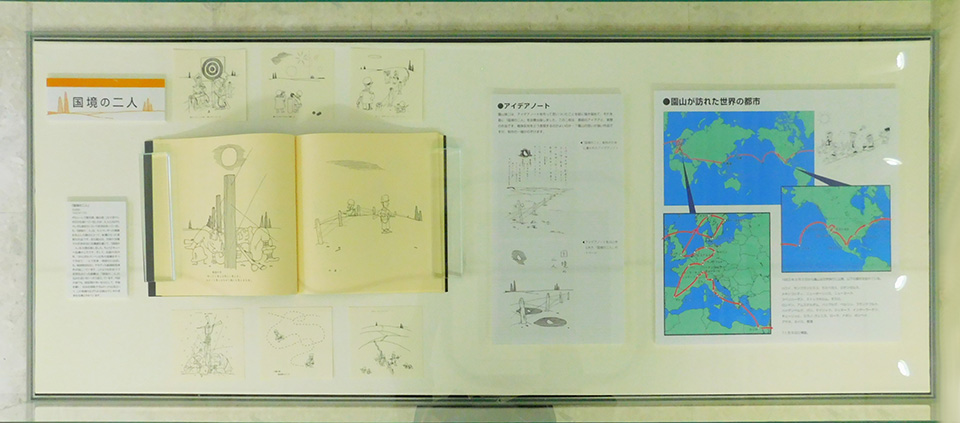

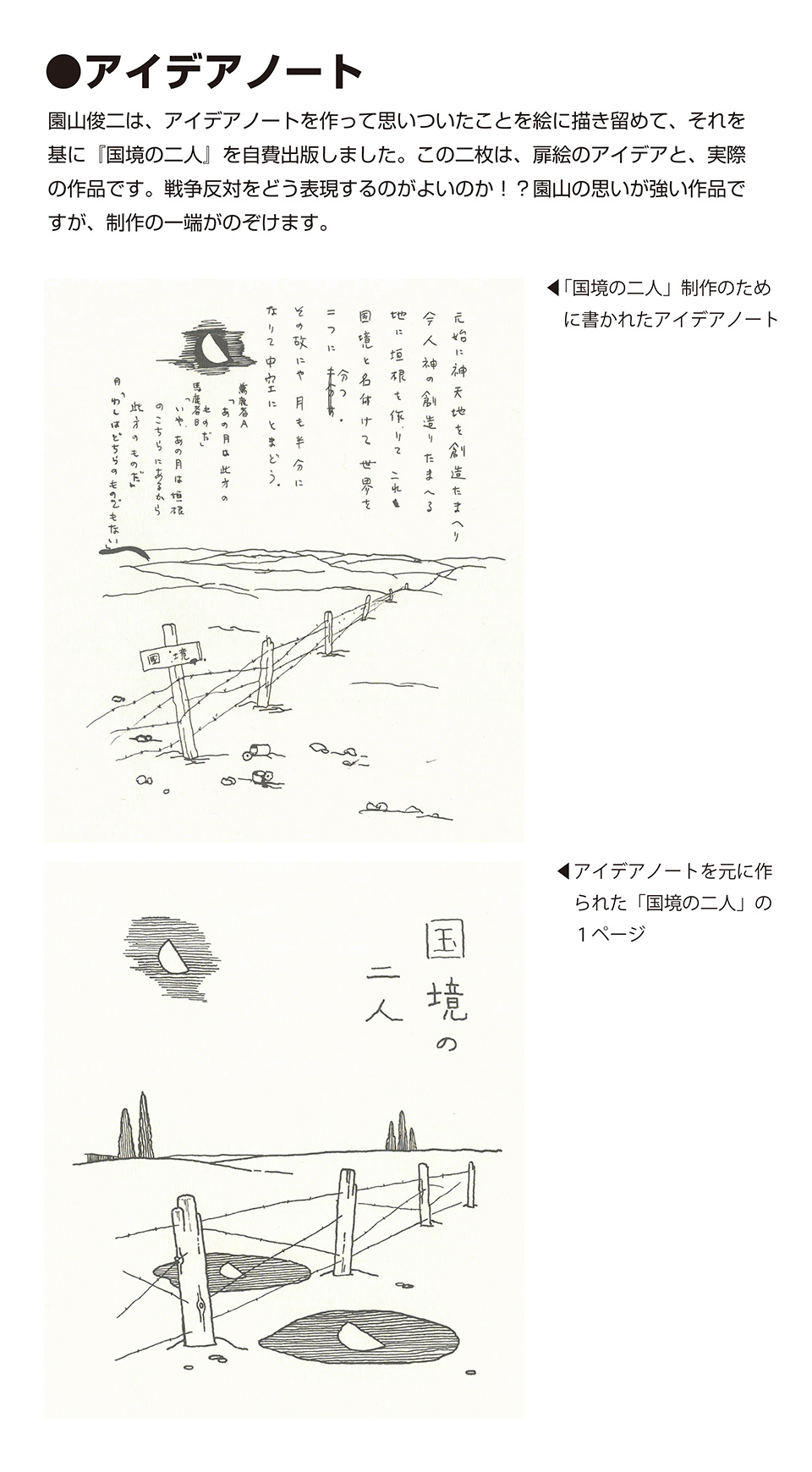

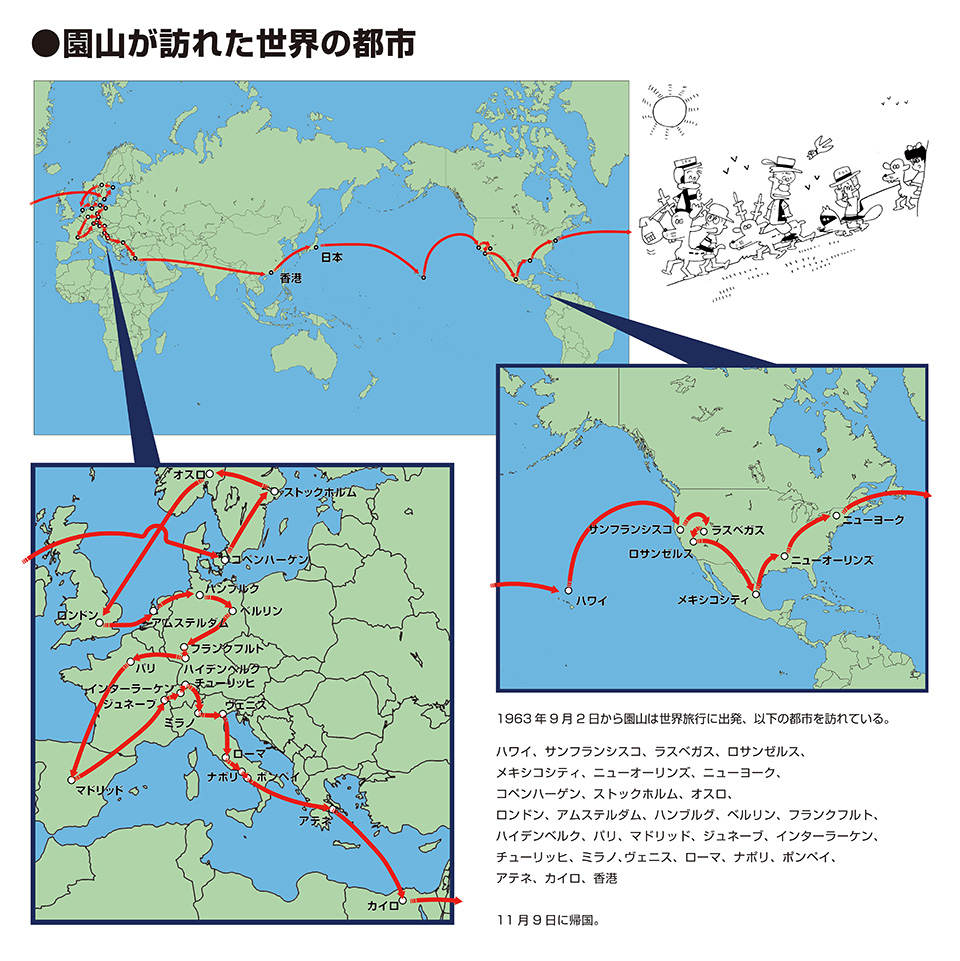

デビューして数年間、園山俊二は子供マンガだけを描いていましたが、大人に向けたマンガも描きたいという希望を持っていました。「国境の二人」は、大人マンガへの挑戦を決心した園山にとって、転機となった重要な作品です。また園山は、当時の冷戦下の世界状況に危機感を感じて、「国境の二人」を自費出版しました。ちょうどキューバ危機のころです。そして、出版の次の年、「がんばれゴンベ」以外の連載をすべてやめて、一人で世界一周旅行に出ました。帰国後まもなく、ケネディ大統領暗殺事件が起こっています。このような状況下で世界をめぐった経験は、「国境の二人」に込めた思いをいっそう重くしています。内容の面でも、国家間の争いを目にして、平和を願い、自由を制限するものへの反抗という、この後繰り広げられる園山マンガの世界を彷彿とさせています。

↑松江と園山俊二コーナーの様子

園山俊二さんは、1935年(昭和10年)4月23日に、松江市で生まれました。島根大学附属小学校、島根大学附属中学校、島根県立松江高等学校(現松江北高等学校)と少年期を松江ですごしました。

高校を卒業後、東京で大学生活を送られ、トキワ荘の仲間たちと、漫画の道を歩まれました。惜しくも病に倒れ、1993年(平成5年1月20日)57歳の若さで逝去されました。

親友の東海林さだおさんたち。俊二さんの奥さん・宏子さん。そして、園山俊二さん、ご本人その「ことば」の端々から、園山俊二さんの人柄がくっきりと浮かんできます。

「いっしょにいると、心がなごむ、温かいものに包まれる」、「無垢な」「空想好きな少年がそのまま大人になった」、「天真らんまん」、「おおらか」「天衣無縫、瑣事に少しもこだわらない」、「愛され、親しまれ、懐かしがられ」「おっちょこちょいで」、「お人好し」、「ほのぼのとした」

今の世の中、これからの世の中ほんとうに、人が生きていくのになくてはならない「もの」それを、園山俊二さんは持っていたことがわかります。園山俊二の会が後世に残す「こと」を実現するには、100年の大計が必要です。今を生きているぼくたちが、後世に残し、後世の人たちが生かす「こと」。100年後の松江に、園山俊二さんの笑顔が広がっていること。今、はじめます。松江に生まれ、松江の風土の中で育った園山俊二さんだからです。

園山俊二さんの年譜

昭和に生まれ、昭和に育った、ぼくたちが 100年先でも いきいきと活動している「コト」を残そう 松江で生まれ、松江で育ち みんなの心を あったかくしてくれた園山俊二さん 園山俊二さんを 昭和に生まれ 昭和に育ったぼくたちの 後世に残す「ランドマーク」にしよう

私たちの「ものさし」です。

「園山俊二の会」は、2018年5月に発足しました。

園山さんが亡くなられて30年が近くなります。年を追うごとに、彼のことを知る人は年々少なくなってきています。山陰では、境港市の「鬼太郎」や、鳥取県北栄町の「名探偵コナン」が、マンガでまちを元気にしています。そこには今があります。その様な町と同じ考えで活動すれば必ず失敗します。私たちが、始めにやらないといけないことは、「園山俊二」「ギャートルズ」「ペエスケ」「がんばれゴンべ」等、彼のすばらしい作品を皆さんに知ってもらうことです。そして、園山俊二さんは、私たちの住む町、松江で生まれ育ったということを知ってもらうことです。私たちは、「ゼロからの始まり」に挑戦しています。そして、趣旨に賛同いただいた方の協力もあって、この2年間で、大きな第一歩を踏み出すことができました。

山陰ケーブルビジョン(CATV)の1年半にわたる「ギャートルズ」の番組放映

松江京店商店街の「キャラクター商店街」への取り組み

松江商工会議所の水縁プロジェクトの「ヤバイフェス」

城西公民館の生誕の地(松江市砂子町)としての活動

宍道ふるさと森林公園「ゴンベの里」としての協力

島根県立大学生の自主活動、演劇「園山俊二物語」の創作、公演

等々、

基盤となる事象が生まれてきました。私たち「園山俊二の会」は、さらに広く、さらに深く、彼の生き方、考え方を継承しながら活動いたします。

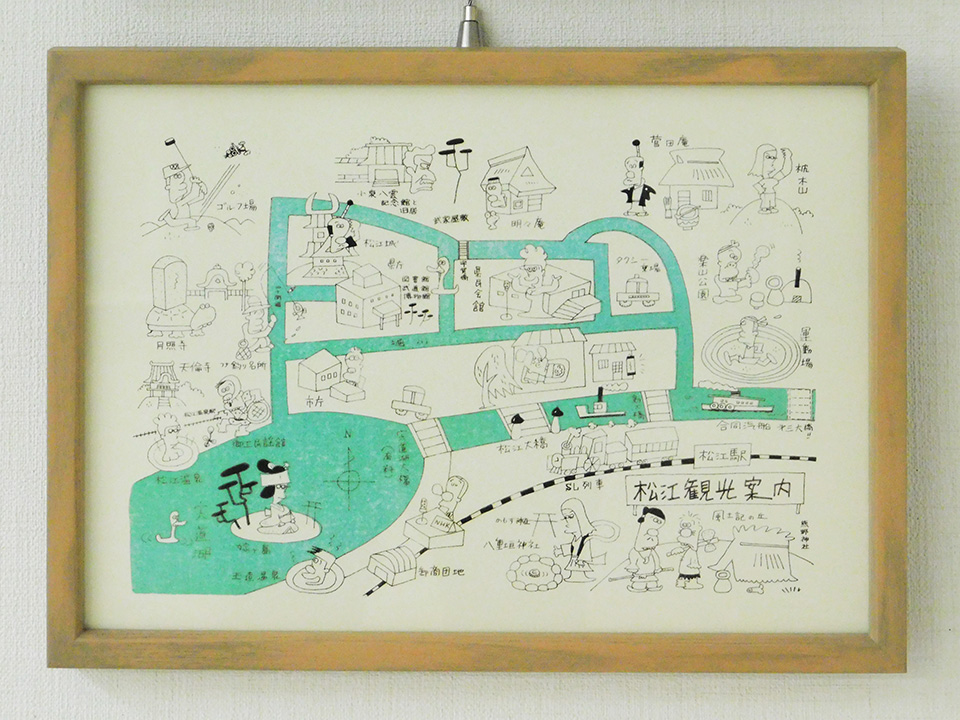

島根県松江市の紹介

松江市は、中国地方、島根県の県庁所在地です。人口約20万人の城下町。宍道湖(しんじこ)、堀川と水を親しむ町です。松江城は、2015年7月、天守が全国で5番目の国宝に指定されました。また、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が住んだ町としても有名です。