《後期》

◆コーナー1. バンド・デシネの古典

古典と呼ばれる作品は多く存在しますが、ここでは特に、

①子供向けの古典

②70年代以降の青年向けの古典

③90年代以降の新しいバンド・デシネの古典

の3つカテゴリーに分け、前後期合わせて6作品を紹介します。

①

20世紀前半、バンド・デシネはまず、子供向けの作品で人気を博します。日本語に翻訳される作品の多くが大人向けということもあって、バンド・デシネというと、大人向けのイメージがあるかもしれませんが、現地では今も子供向けの作品が多く出版されています。

②

大人向けのバンド・デシネが目立ち始めるのは1960年代のこと。特にSFとの相性がよく、70年代になると、フィリップ・ドリュイエ、メビウス、エンキ・ビラル、フランソワ・スクイテンなど、独特のビジュアル表現で一時代を築く作家たちが次々と登場します。

③

雑誌の大半がなくなった1990年代、若い作家たちが自ら出版社を興し、それまでとは違う傾向の作品が登場します。その中心になったのがラソシアシオンという出版社で、そこから自伝的なバンド・デシネの傑作が複数誕生しました。

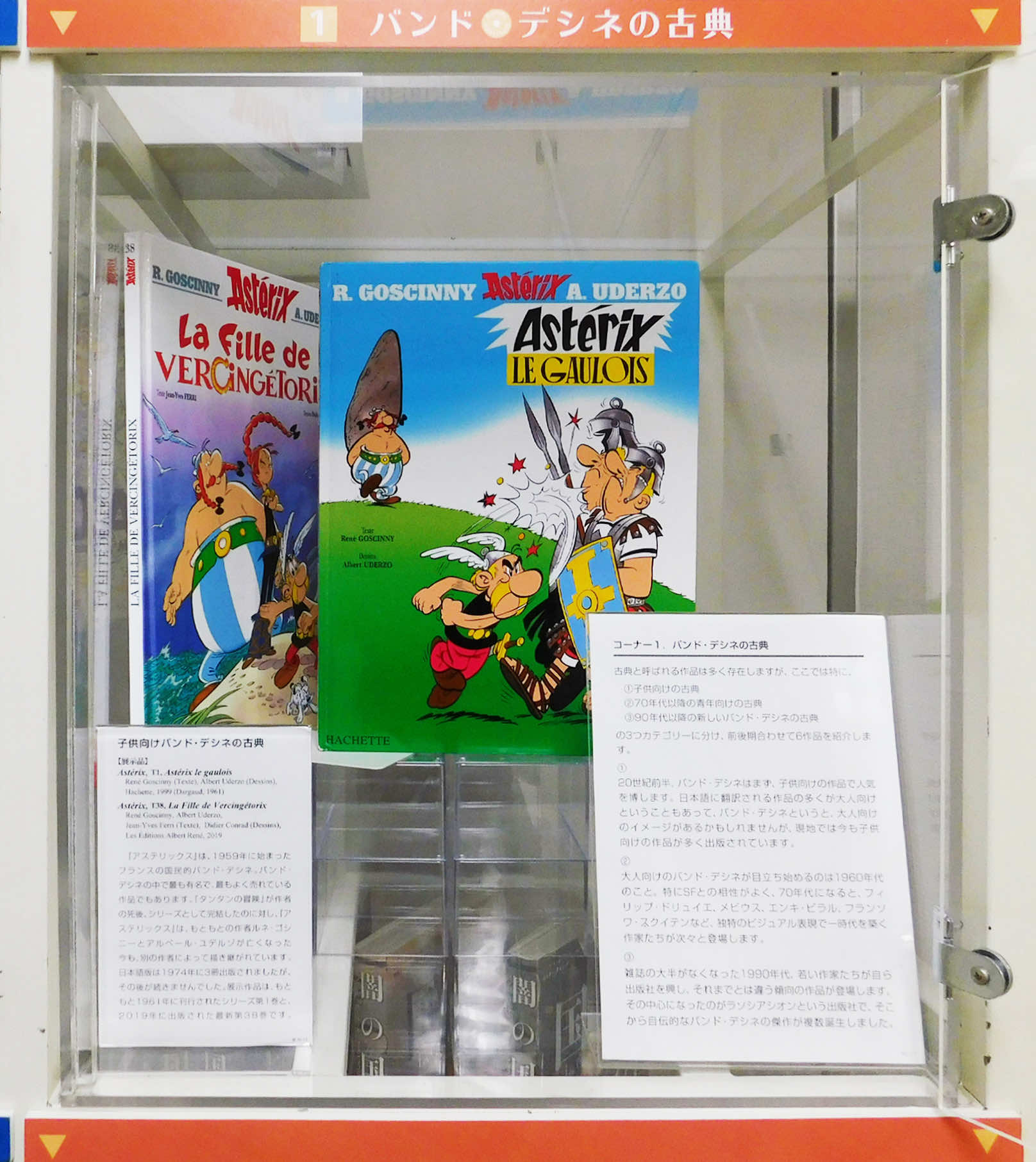

No.01

子供向けバンド・デシネの古典

『アステリックス』は、1959年に始まったフランスの国民的バンド・デシネ。バンド・デシネの中で最も有名で、最もよく売れている作品でもあります。『タンタンの冒険』が作者の死後、シリーズとして完結したのに対し、『アステリックス』は、もともとの作者ルネ・ゴシニーとアルベール・ユデルゾが亡くなった今も、別の作者によって描き継がれています。日本語版は1974年に3冊出版されましたが、その後が続きませんでした。展示作品は、もともと1961年に刊行されたシリーズ第1巻と、2019年に出版された最新第38巻です。

【展示品】

Astérix, T1, Astérix le gaulois

René Goscinny (Texte)

Albert Uderzo (Dessins)

Hachette

1999 (Dargaud, 1961)

Astérix, T38, La Fille de Vercingétorix

René Goscinny

Albert Uderzo

Jean-Yves Ferri (Texte)

Didier Conrad (Dessins)

Les Éditions Albert René

2019

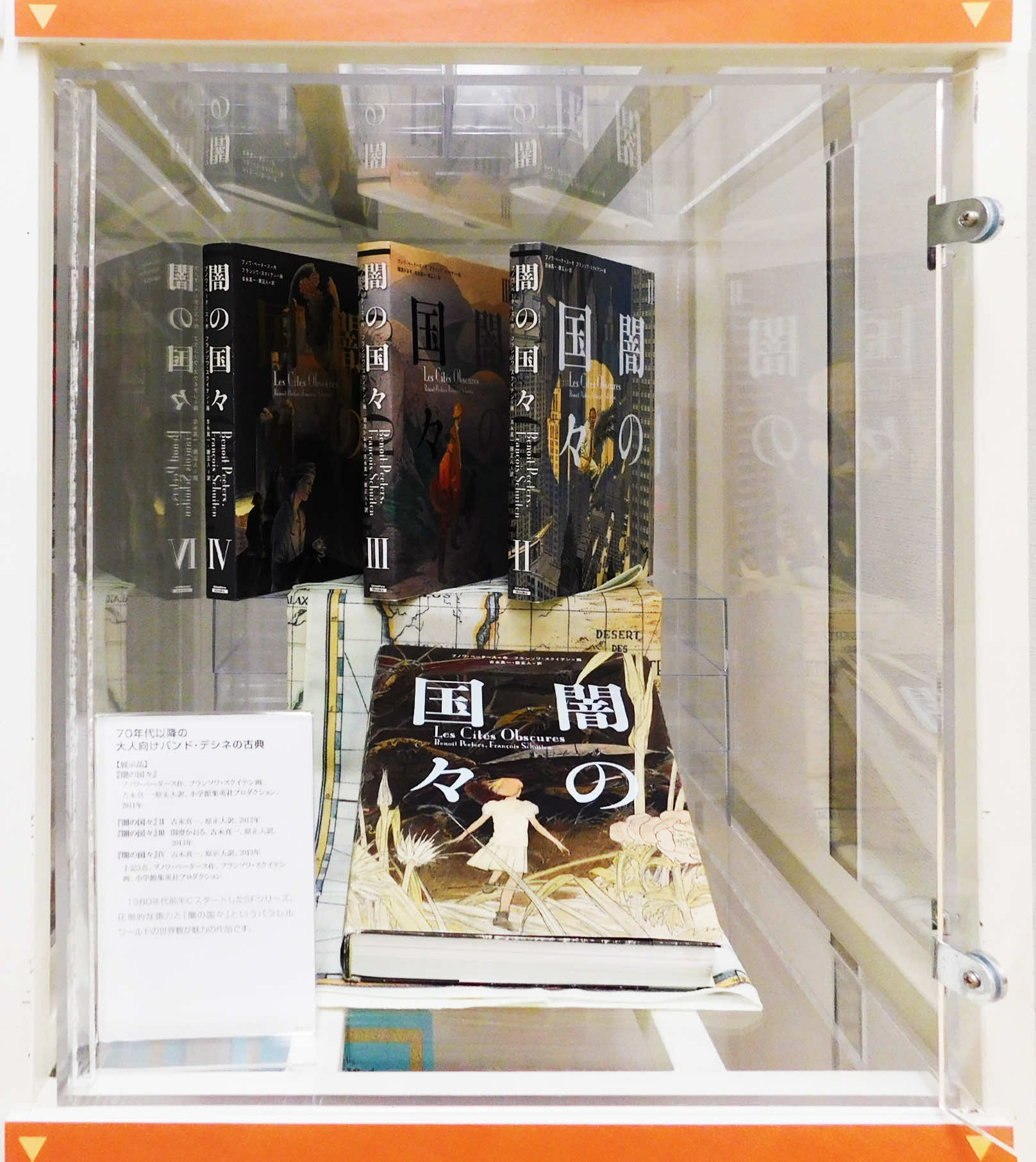

No.02

70年代以降の大人向けバンド・デシネの古典

1980年代前半にスタートしたSFシリーズ。圧倒的な画力と「闇の国々」というパラレルワールドの世界観が魅力の作品です。

【展示品】

『闇の国々』

古永真一・原正人訳、2011年

『闇の国々』Ⅱ

古永真一、原正人訳、2012年

『闇の国々』Ⅲ

関澄かおる、古永真一、原正人訳、2013年

『闇の国々』Ⅳ

古永真一、原正人訳、2013年

上記4点、

ブノワ・ペータース作、フランソワ・スクイテン画、

小学館集英社プロダクション

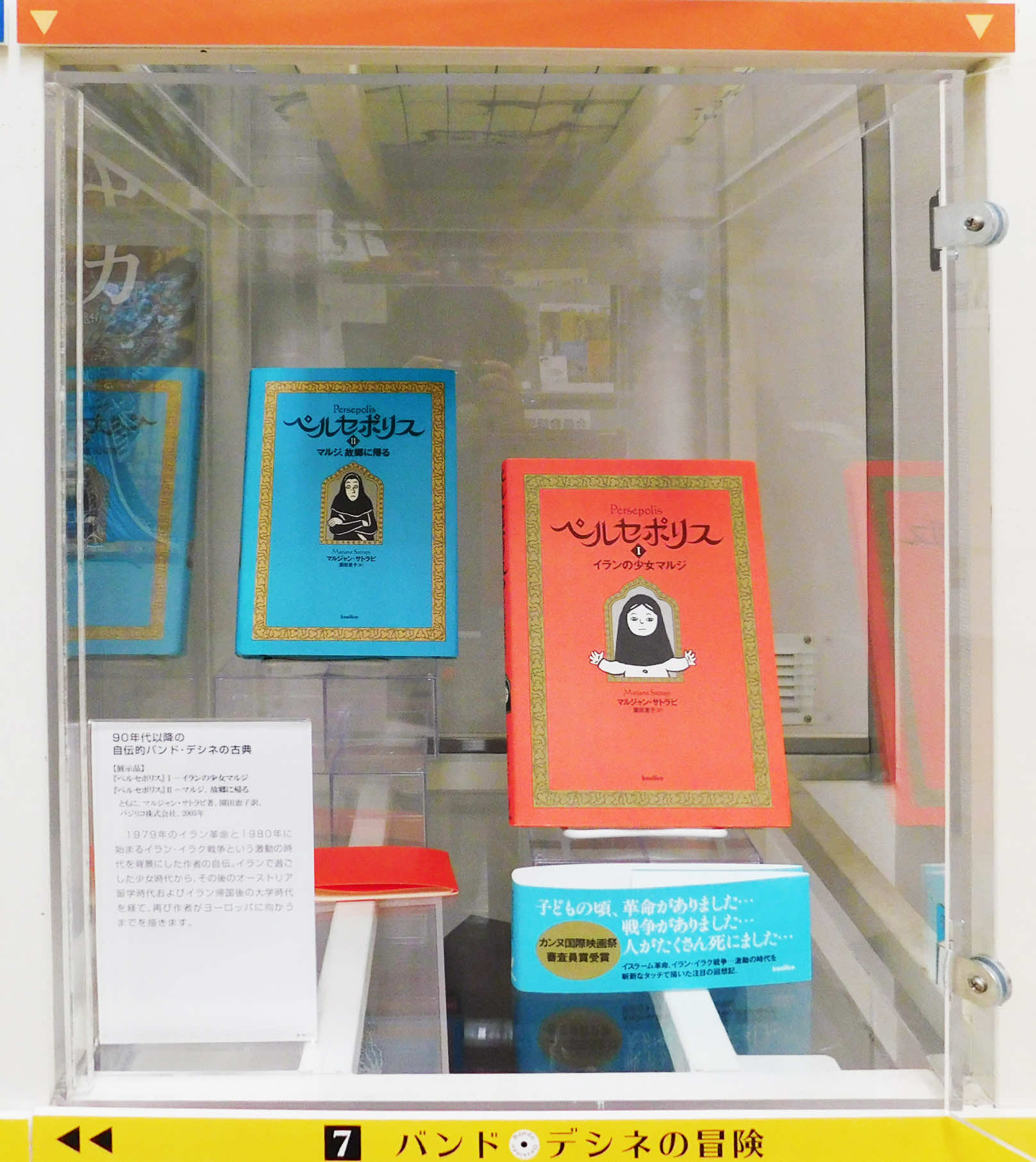

No.03

90年代以降の自伝的バンド・デシネの古典

1979年のイラン革命と1980年に始まるイラン・イラク戦争という激動の時代を背景にした作者の自伝。イランで過ごした少女時代から、その後のオーストリア留学時代およびイラン帰国後の大学時代を経て、再び作者がヨーロッパに向かうまでを描きます。

【展示品】

『ペルセポリス』Ⅰ-イランの少女マルジ

『ペルセポリス』Ⅱ-マルジ、故郷に帰る

上記2点、

マルジャン・サトラビ著、園田恵子訳、

バジリコ株式会社、2005年

◆コーナー2. バンド・デシネのジャンル

ここでは、バンド・デシネの人気のジャンルとして、前後期にわたって、SF、ミステリー、戦記、西部劇、ヒロイックファンタジーの5つを取り上げます。

SFで取り上げるのはアレハンドロ・ホドロフスキー作、メビウス画の『アンカル』から始まった壮大なサーガ。

その他、前期では、ミステリーと戦記を取り上げます。ミステリーは人気のジャンルですが、決して邦訳は多くありません。何が翻訳され、何が翻訳されないのかは、非常に興味深い問題です。戦記で取り上げるロマン・ユゴーの作品は、戦闘機のフェティッシュな描写が日本でも支持されました。

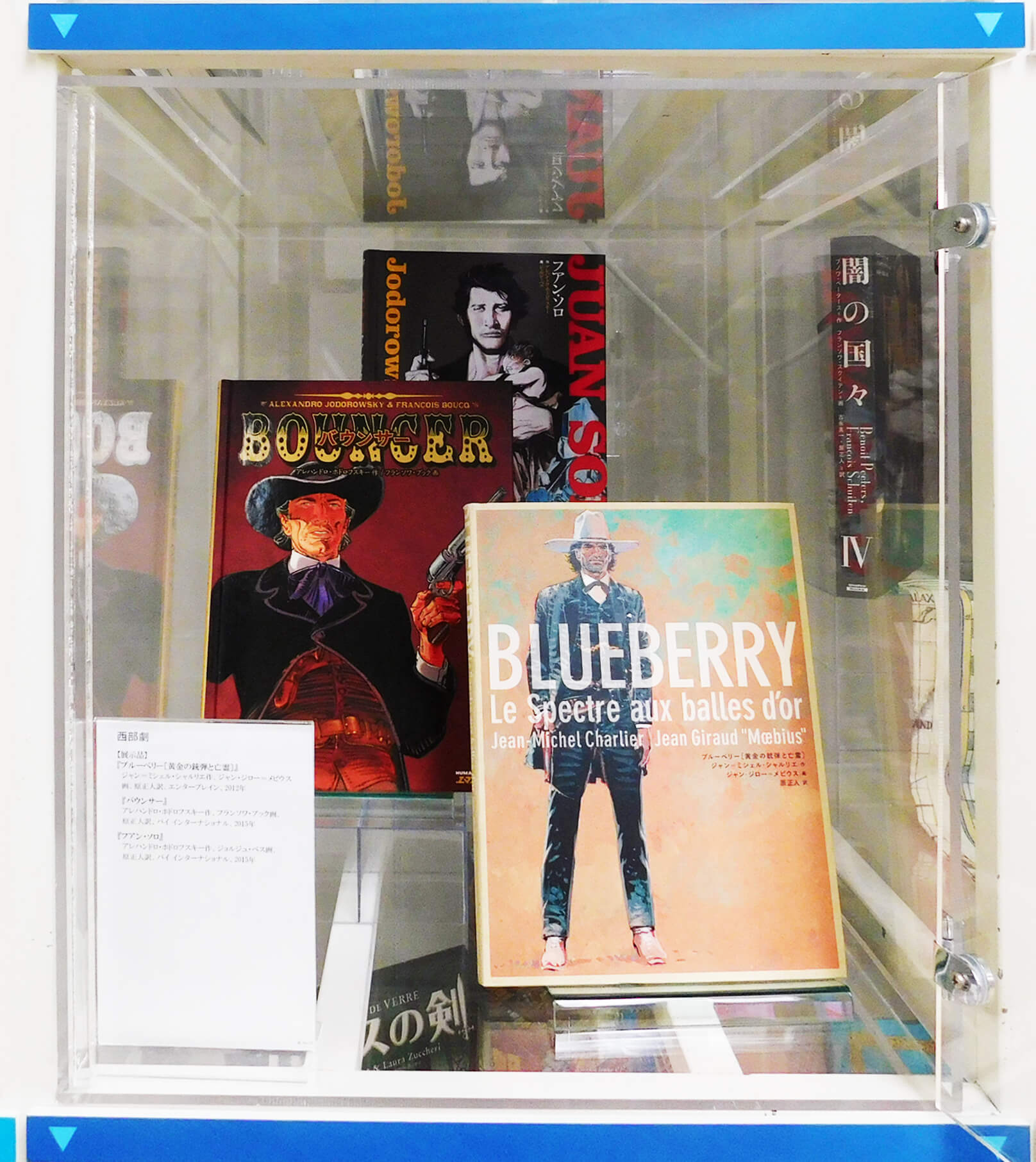

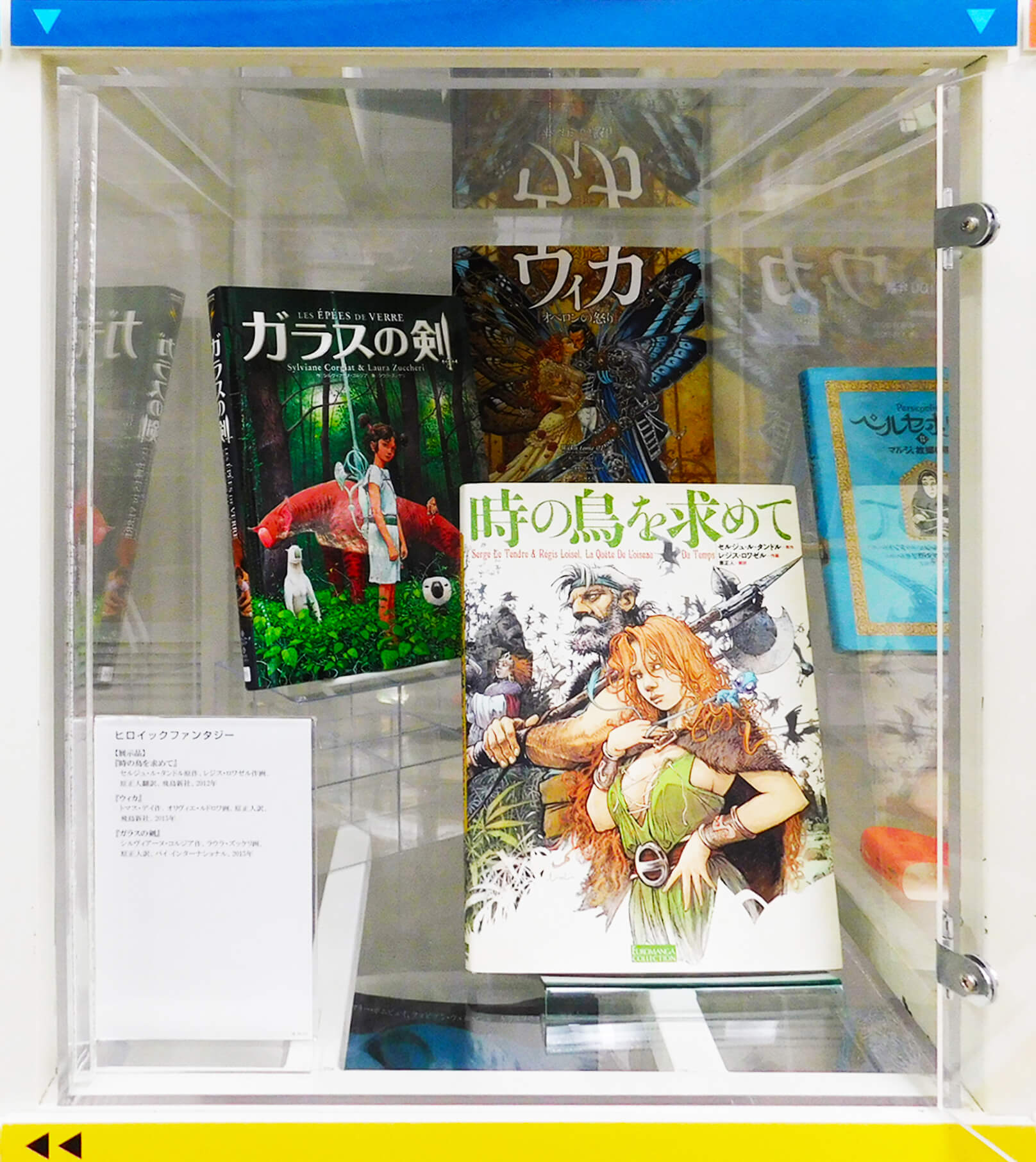

後期で取り上げるのは、西部劇とヒロイックファンタジー。意外に思われるかもしれませんが、西部劇は、今でもバンド・デシネにおいて存在感を放っているジャンルです。ヒロイックファンタジーにもヒット作がたくさんありますが、やはり決して翻訳は多くありません。なお、『時の鳥を求めて』は、80年代に人気を誇った古典級の作品です。

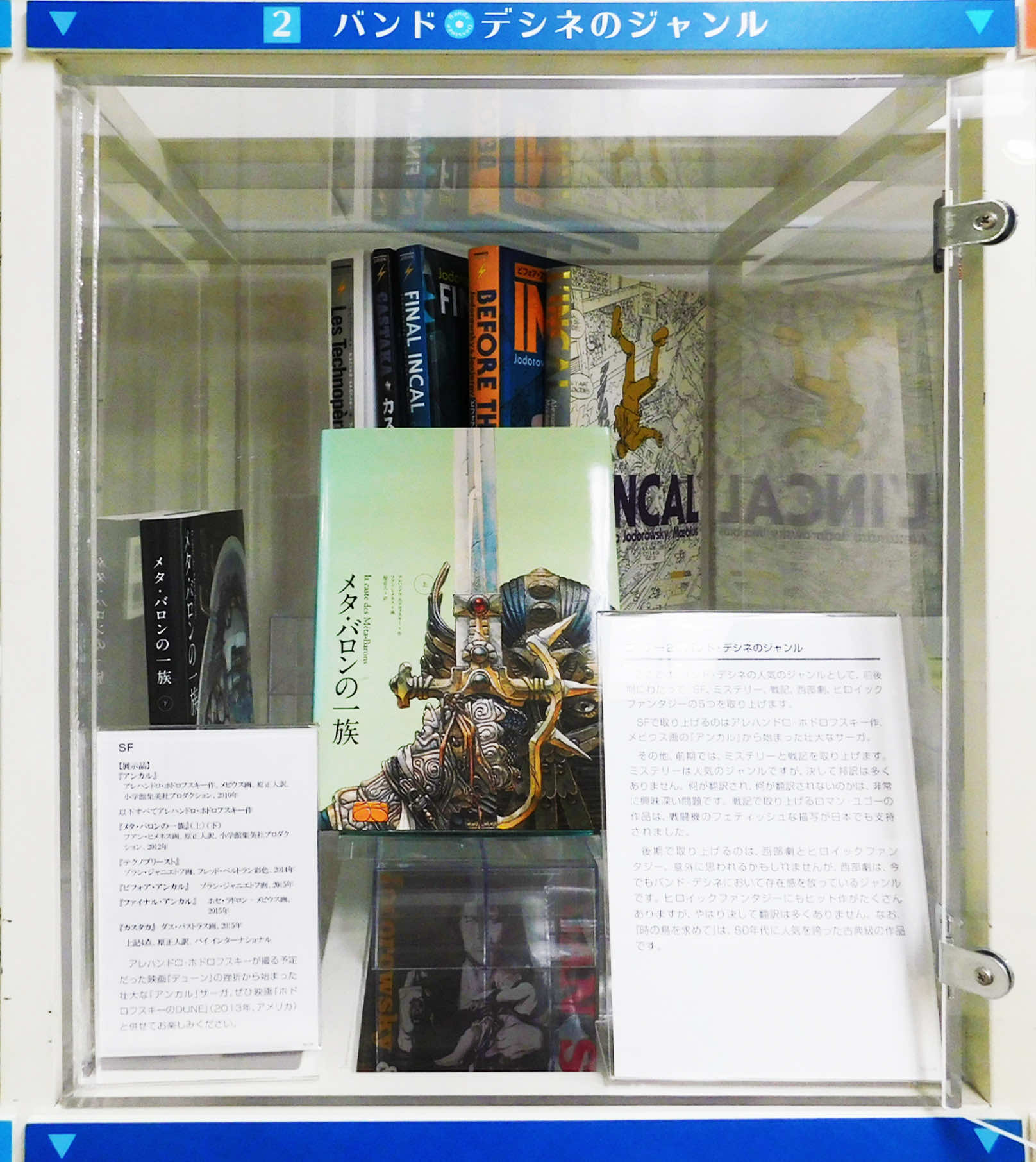

No.04

SF

アレハンドロ・ホドロフスキーが撮る予定だった映画『デューン』の挫折から始まった壮大な「アンカル」サーガ。ぜひ映画『ホドロフスキーのDUNE』(2013年、アメリカ)と併せてお楽しみください。

【展示品】

『アンカル』

アレハンドロ・ホドロフスキー作、メビウス画、

原正人訳、小学館集英社プロダクション、2010年

以下すべてアレハンドロ・ホドロフスキー作

『メタ・バロンの一族』(上)(下)

フアン・ヒメネス画、原正人訳、

小学館集英社プロダクション、2012年

『テクノプリースト』

ゾラン・ジャニエトフ画、

レッド・ベルトラン彩色、原正人訳、

パイ インターナショナル、2014年

『ビフォア・アンカル』

ゾラン・ジャニエトフ画、原正人訳、

パイ インターナショナル、2015年

『ファイナル・アンカル』

ホセ・ラドロン - メビウス画、原正人訳、

パイ インターナショナル、2015年

『カスタカ』

ダス・パストラス画、原正人訳、

パイ インターナショナル、2015年

No.05

西部劇

【展示品】

『ブルーベリー[黄金の銃弾と亡霊]』

ジャン=ミシェル・シャルリエ作、

ジャン・ジロー=メビウス画、原正人訳、

エンターブレイン、2012年

『バウンサー』

アレハンドロ・ホドロフスキー作、

フランソワ・ブック画、原正人訳

パイ インターナショナル、2015年

『フアン・ソロ』

アレハンドロ・ホドロフスキー作、

ジョルジュ・ベス画、原正人訳、

パイ インターナショナル、2015年

No.06

ヒロイックファンタジー

【展示品】

『時の鳥を求めて』

セルジュ・ル・タンドル原作、

レジス・ロワゼル作画、原正人翻訳、飛鳥新社、

2012年

『ウィカ』

トマス・デイ作、オリヴィエ・ルドロワ画、

原正人訳、飛鳥新社、2015年

『ガラスの剣』

シルヴィアーヌ・コルジア作、

ラウラ・ズッケリ画、原正人訳、

パイ インターナショナル、2015年

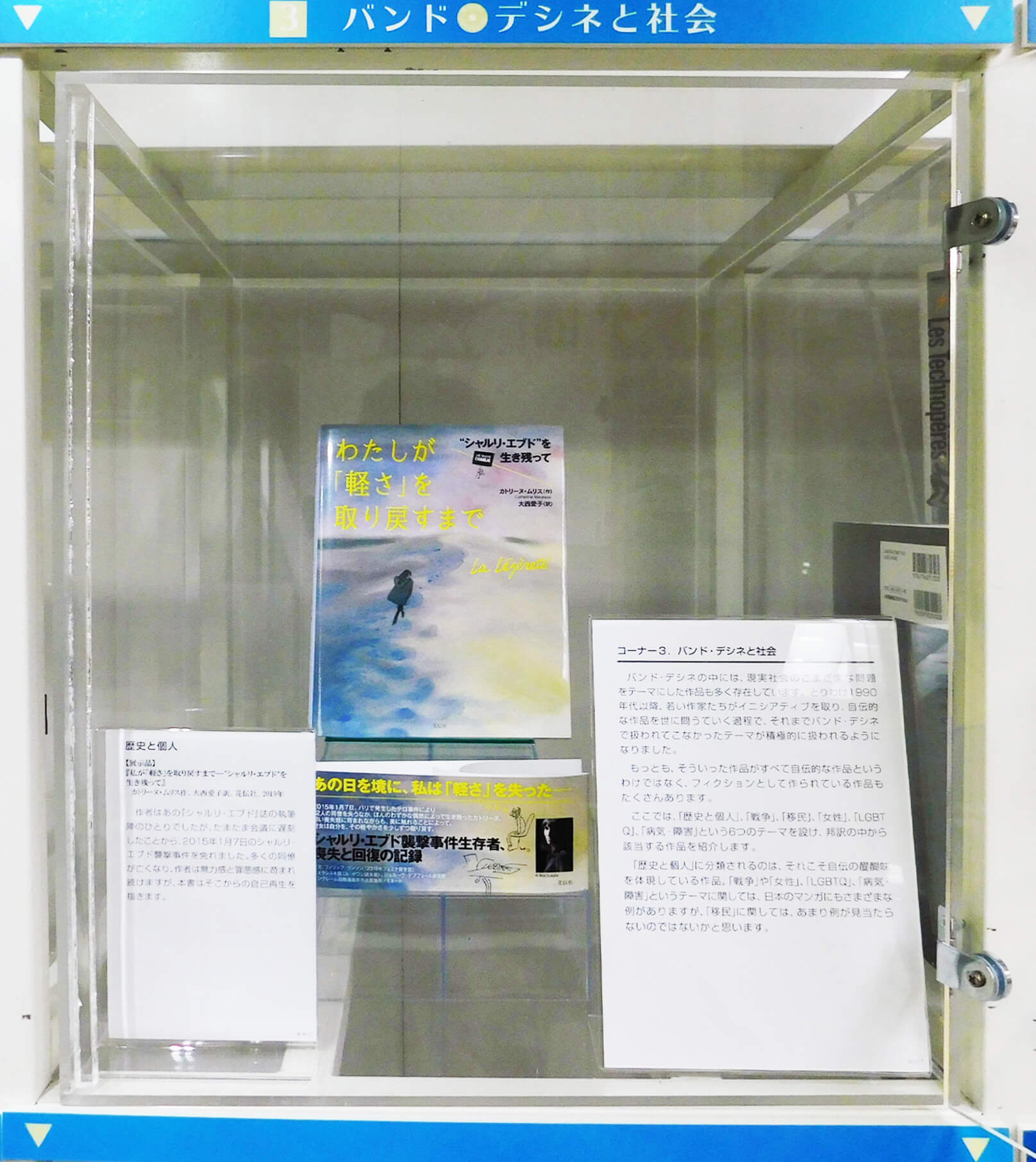

◆コーナー3. バンド・デシネと社会

バンド・デシネの中には、現実社会のさまざまな問題をテーマにした作品も多く存在しています。とりわけ1990年代以降、若い作家たちがイニシアティブを取り、自伝的な作品を世に問うていく過程で、それまでバンド・デシネで扱われてこなかったテーマが積極的に扱われるようになりました。

もっとも、そういった作品がすべて自伝的な作品というわけではなく、フィクションとして作られている作品もたくさんあります。

ここでは、「歴史と個人」、「戦争」、「移民」、「女性」、「LGBTQ」、「病気・障害」という6つのテーマを設け、邦訳の中から該当する作品を紹介します。

「歴史と個人」に分類されるのは、それこそ自伝の醍醐味を体現している作品。「戦争」や「女性」、「LGBTQ」、「病気・障害」というテーマに関しては、日本のマンガにもさまざまな例がありますが、「移民」に関しては、あまり例が見当たらないのではないかと思います。

No.07

歴史と個人

作者はあの『シャルリ・エブド』誌の執筆陣のひとりでしたが、たまたま会議に遅刻したことから、2015年1月7日のシャルリ・エブド襲撃事件を免れました。多くの同僚が亡くなり、作者は無力感と罪悪感に苛まれ続けますが、本書はそこからの自己再生を描きます。

【展示品】

『私が「軽さ」を取り戻すまで—"シャルリ・エブド"を生き残って』

カトリーヌ・ムリス作

大西愛子訳

花伝社

2019年

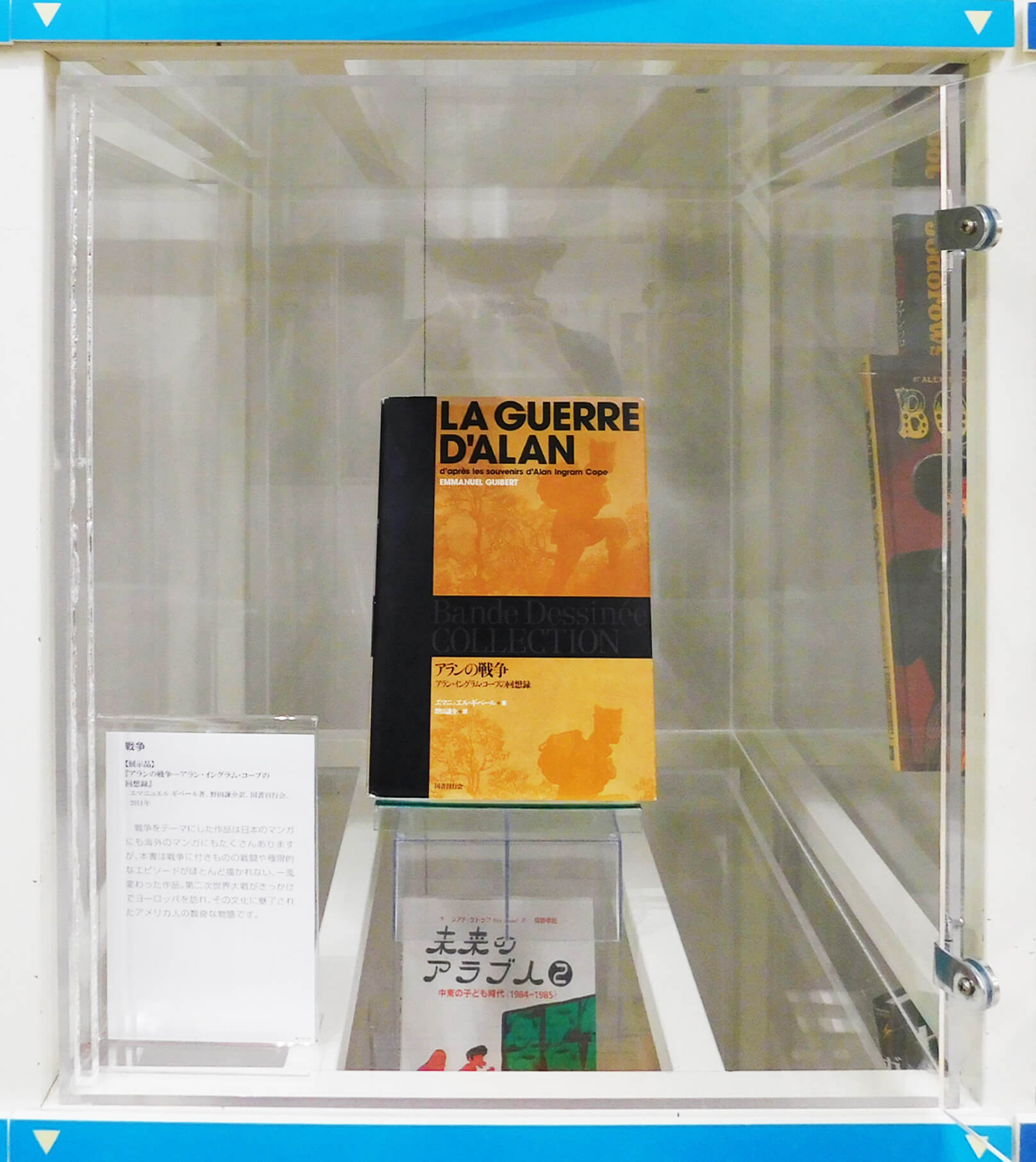

No.08

戦争

戦争をテーマにした作品は日本のマンガにも海外のマンガにもたくさんありますが、本書は戦争に付きものの戦闘や極限的なエピソードがほとんど描かれない、一風変わった作品。第二次世界大戦がきっかけでヨーロッパを訪れ、その文化に魅了されたアメリカ人の数奇な物語です。

【展示品】

『アランの戦争—アラン・イングラム・コープの回想録』

エマニュエル ギベール著

野田謙介訳

国書刊行会

2011年

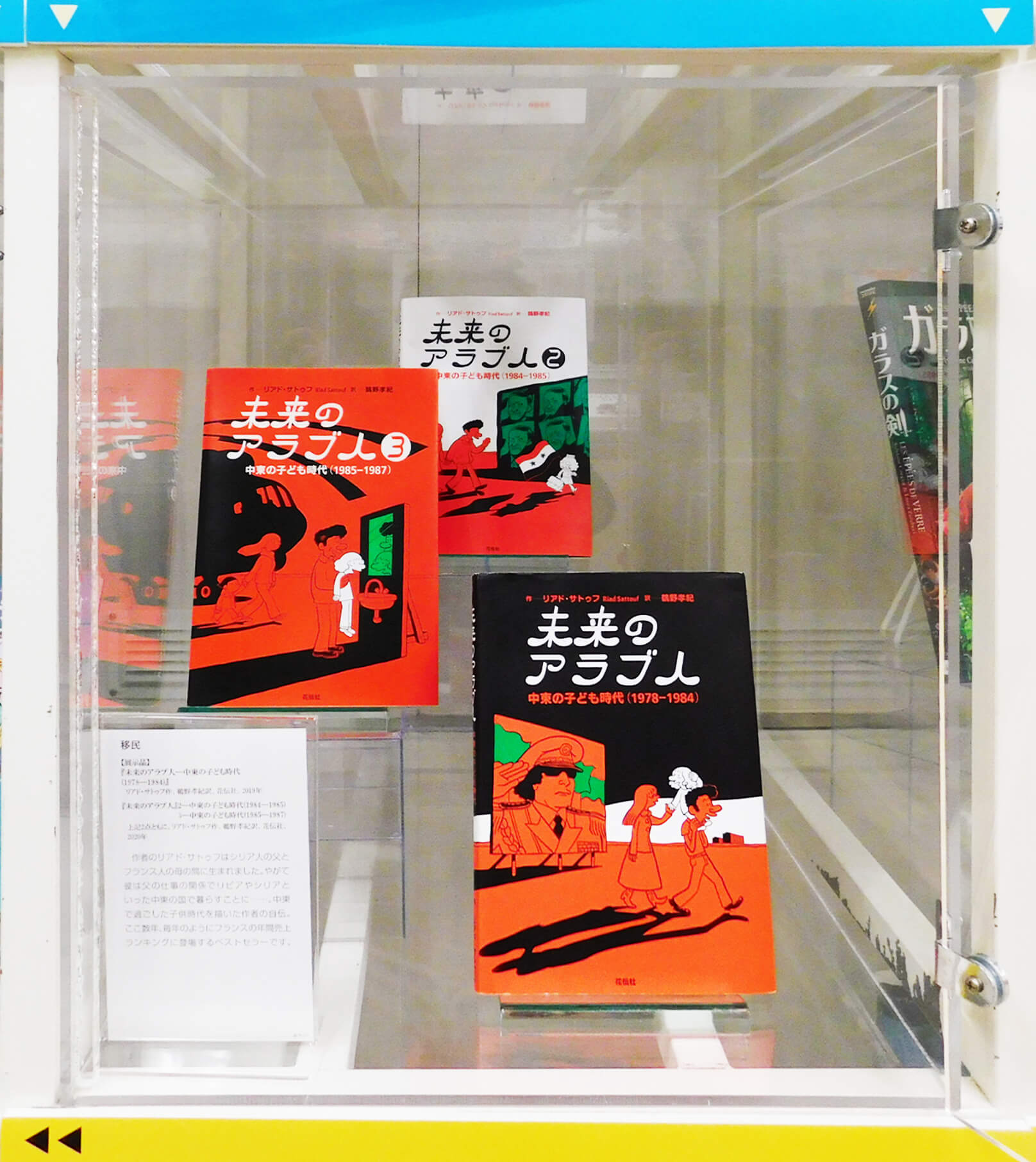

No.09

移民

作者のリアド・サトゥフはシリア人の父とフランス人の母の間に生まれました。やがて彼は父の仕事の関係でリビアやシリアといった中東の国で暮らすことに……。中東で過ごした子供時代を描いた作者の自伝。ここ数年、毎年のようにフランスの年間売上ランキングに登場するベストセラーです。

【展示品】

『未来のアラブ人—中東の子ども時代(1978—1984)』

リアド・サトゥフ作

鵜野孝紀訳

花伝社

2019年

『未来のアラブ人2—中東の子ども時代(1984—1985)』

『未来のアラブ人3—中東の子ども時代(1985—1987)』

上記2点、

リアド・サトゥフ作、鵜野孝紀訳、花伝社、2020年

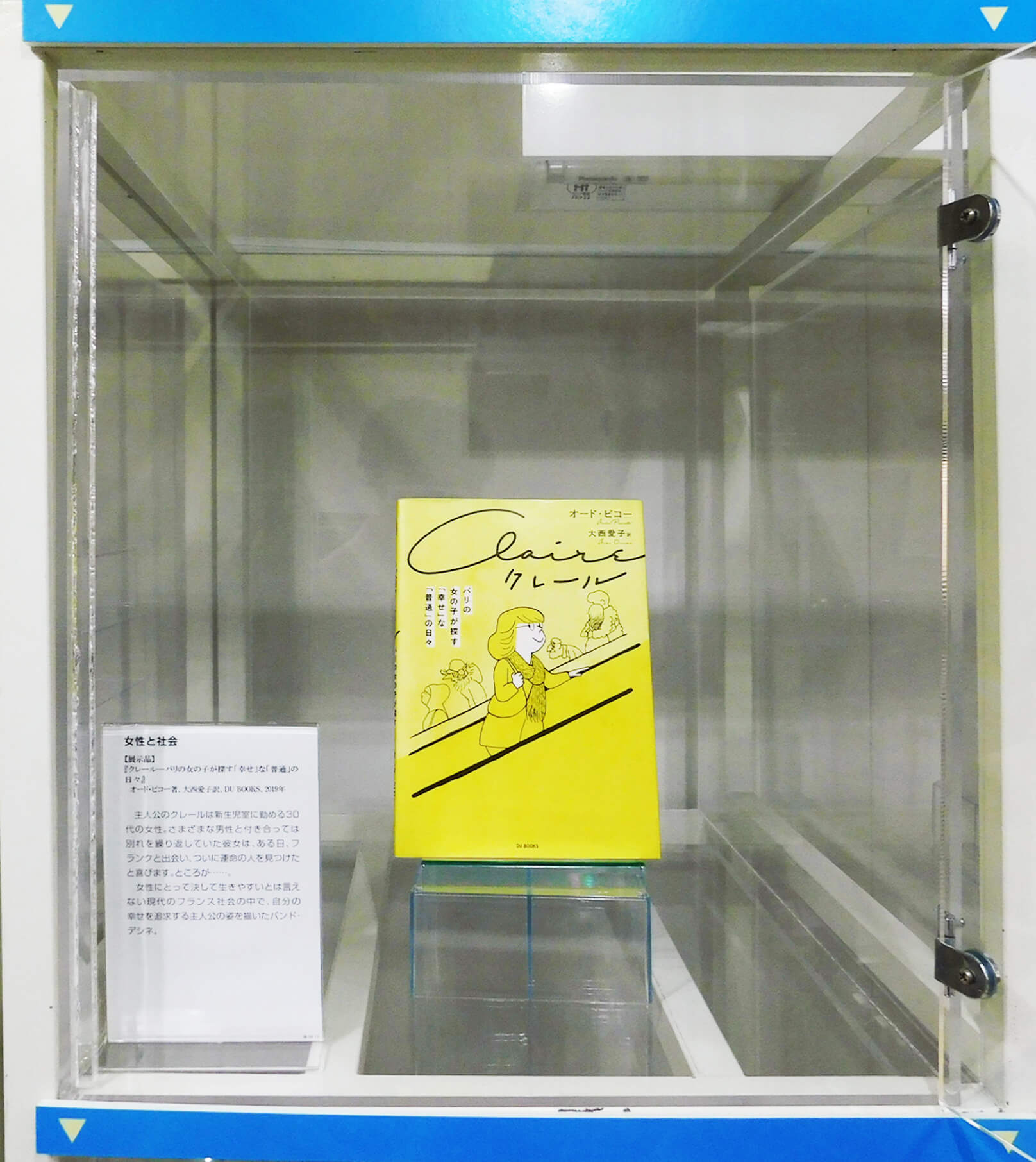

No.10

女性と社会

主人公のクレールは新生児室に勤める30代の女性。さまざまな男性と付き合っては別れを繰り返していた彼女は、ある日、フランクと出会い、ついに運命の人を見つけたと喜びます。ところが……。

女性にとって決して生きやすいとは言えない現代のフランス社会の中で、自分の幸せを追求する主人公の姿を描いたバンド・デシネ。

【展示品】

『クレール―パリの女の子が探す「幸せ」な

「普通」の日々』

オード・ピコー著

大西愛子訳

DU BOOKS

2019年

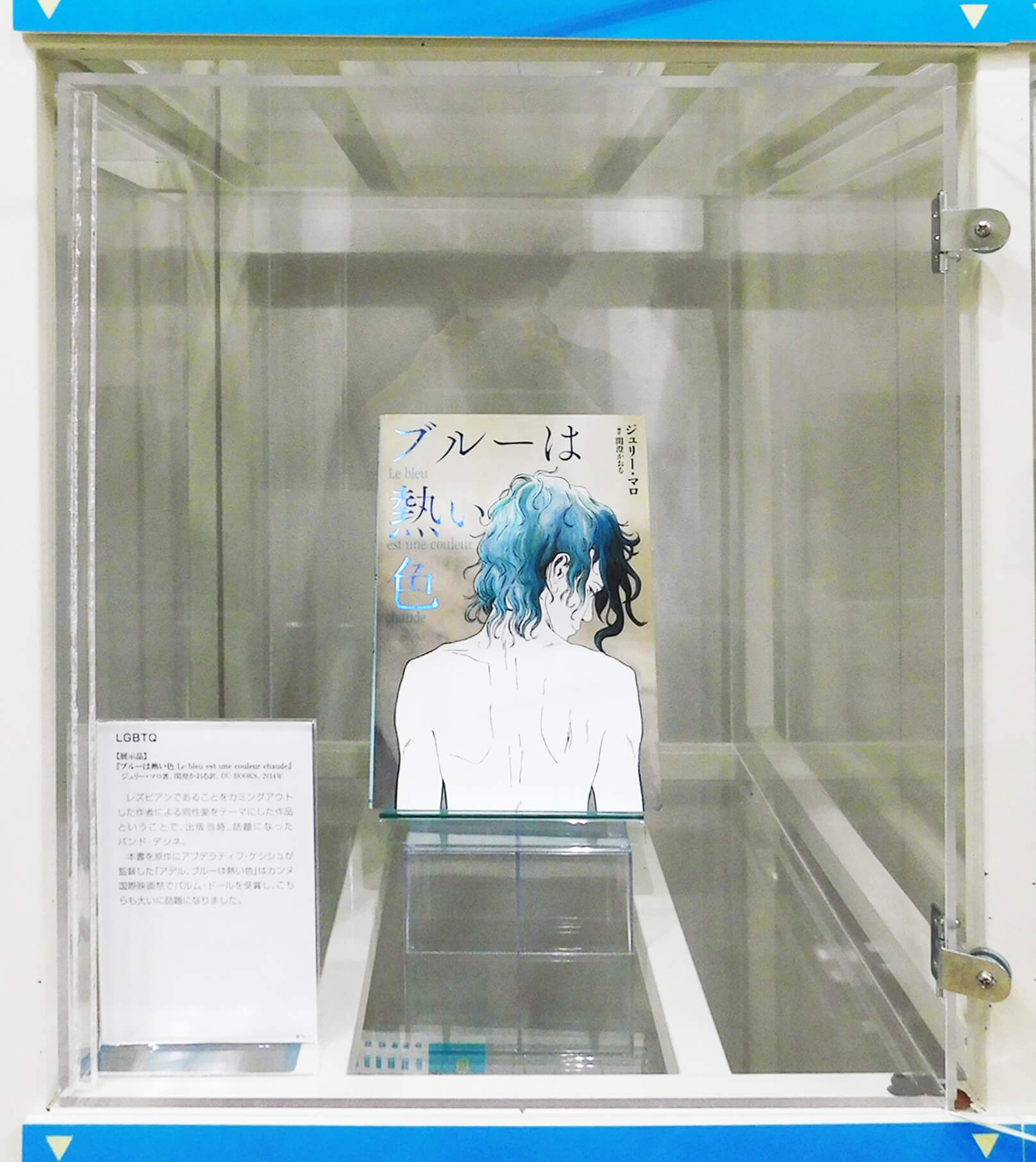

No.11

LGBTQ

レズビアンであることをカミングアウトした作者による同性愛をテーマにした作品ということで、出版当時、話題になったバンド・デシネ。

本書を原作にアブデラティフ・ケシシュが監督した『アデル、ブルーは熱い色』はカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞し、こちらも大いに話題になりました。

【展示品】

『ブルーは熱い色 Le bleu est une couleur chaude』

ジュリー・マロ著

関澄かおる訳

DU BOOKS、

2014年

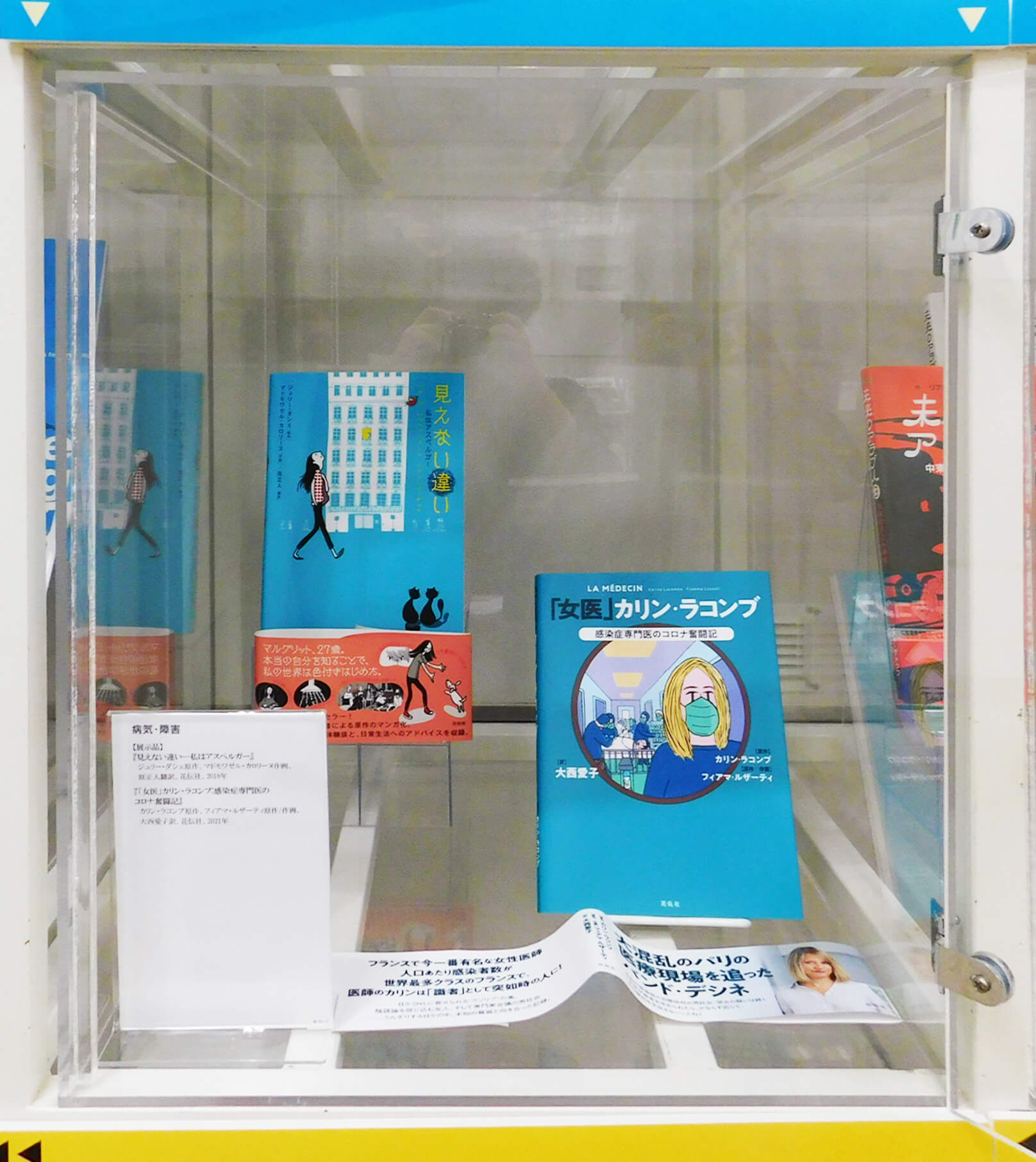

No.12

病気・障害

【展示品】

『見えない違い—私はアスペルガー』

ジュリー・ダシェ原作

マドモワゼル・カロリーヌ作画

原正人訳

花伝社

2018年

『「女医」カリン・ラコンブ:感染症専門医のコロナ奮闘記』

カリン・ラコンブ原作

フィアマ・ルザーティ原作/作画

大西愛子訳

花伝社

2021年

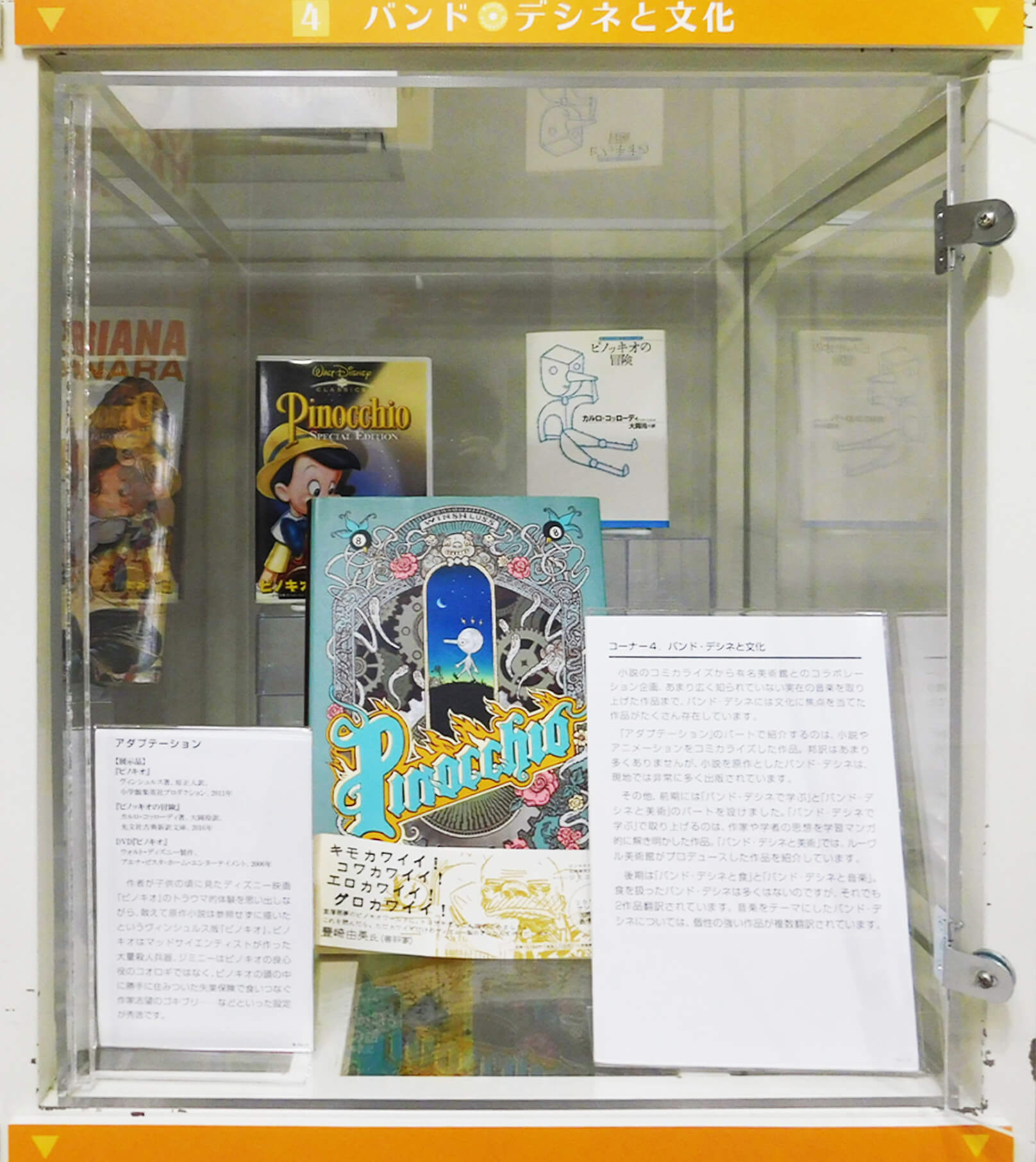

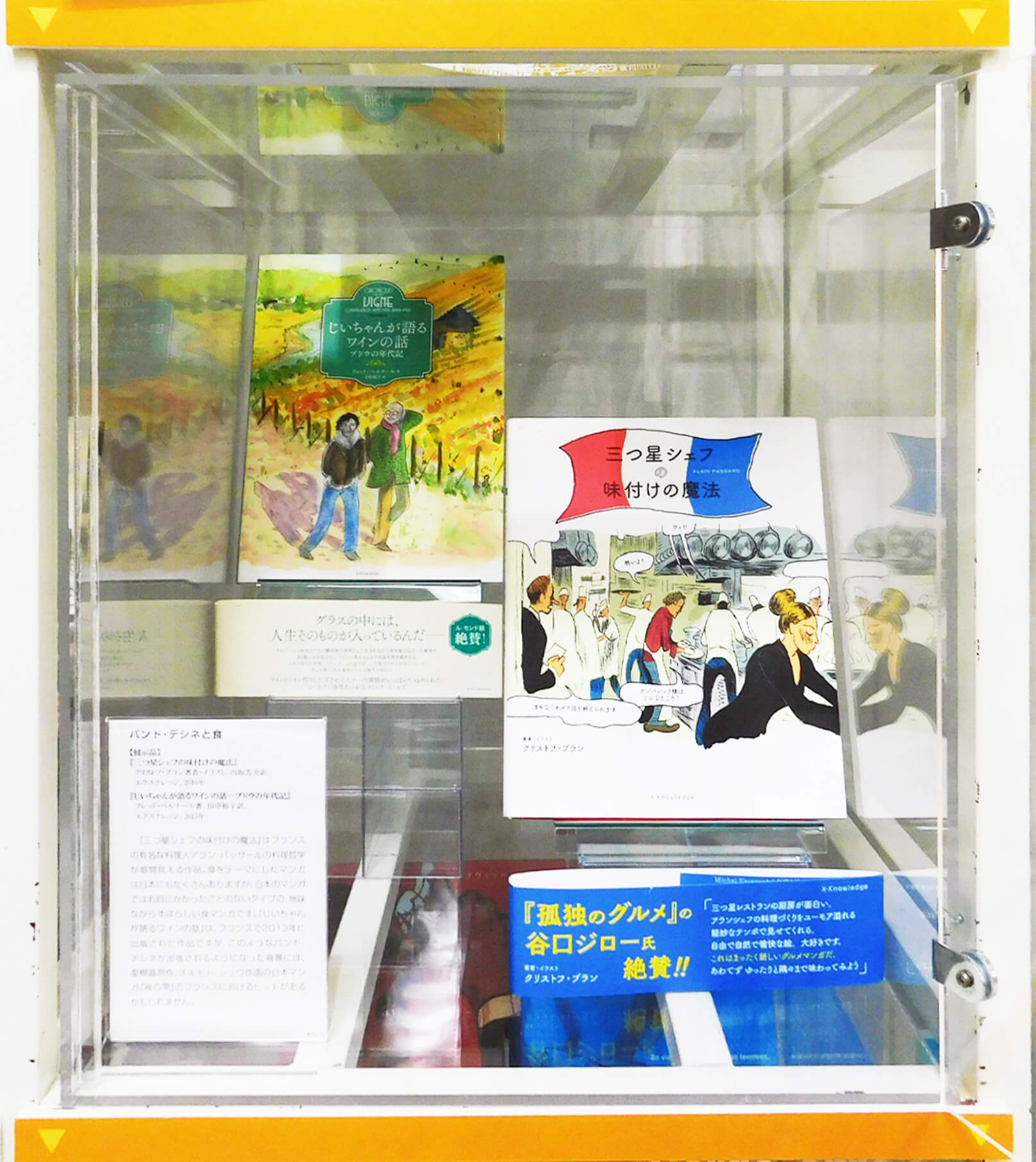

◆コーナー4. バンド・デシネと文化

小説のコミカライズから有名美術館とのコラボレーション企画、あまり広く知られていない実在の音楽を取り上げた作品まで、バンド・デシネには文化に焦点を当てた作品がたくさん存在しています。

「アダプテーション」のパートで紹介するのは、小説やアニメーションをコミカライズした作品。邦訳はあまり多くありませんが、小説を原作としたバンド・デシネは、現地では非常に多く出版されています。

その他、前期には「バンド・デシネで学ぶ」と「バンド・デシネと美術」のパートを設けました。「バンド・デシネで学ぶ」で取り上げるのは、作家や学者の思想を学習マンガ的に解き明かした作品。「バンド・デシネと美術」では、ルーヴル美術館がプロデュースした作品を紹介しています。

後期は「バンド・デシネと食」と「バンド・デシネと音楽」。食を扱ったバンド・デシネは多くはないのですが、それでも2作品翻訳されています。音楽をテーマにしたバンド・デシネについては、個性の強い作品が複数翻訳されています。

No.13

アダプテーション

作者が子供の頃に見たディズニー映画『ピノキオ』のトラウマ的体験を思い出しながら、敢えて原作小説は参照せずに描いたというヴィンシュルス版『ピノキオ』。ピノキオはマッドサイエンティストが作った大量殺人兵器、ジミニーはピノキオの良心役のコオロギではなく、ピノキオの頭の中に勝手に住みついた失業保険で食いつなぐ作家志望のゴキブリ……などといった設定が秀逸です。

【展示品】

『ピノキオ』

ヴィンシュルス著、原正人訳、

小学館集英社プロダクション、2011年

『ピノッキオの冒険』

カルロ・コッローディ著、大岡玲訳、

光文社古典新訳文庫、2016年

DVD『ピノキオ』

ウォルト・ディズニー製作、

ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント、2006年

No.14

バンド・デシネと食

『三つ星シェフの味付けの魔法』はフランスの有名な料理人アラン・パッサールの料理哲学が垣間見える作品。食をテーマにしたマンガは日本にもたくさんありますが、日本のマンガではお目にかかったことのないタイプの、地味ながらすばらしい食マンガです。『じいちゃんが語るワインの話』は、フランスで2013年に出版された作品ですが、このようなバンド・デシネが出版されるようになった背景には、亜樹直原作、オキモト・シュウ作画の日本マンガ『神の雫』のフランスにおけるヒットがあるかもしれません。

【展示品】

『三つ星シェフの味付けの魔法』

クリストフ・ブラン著者・イラスト

内坂芳美訳

エクスナレッジ

2016年

『じいちゃんが語るワインの話—ブドウの年代記』

フレッド・ベルナール著

田中裕子訳

エクスナレッジ

2015年

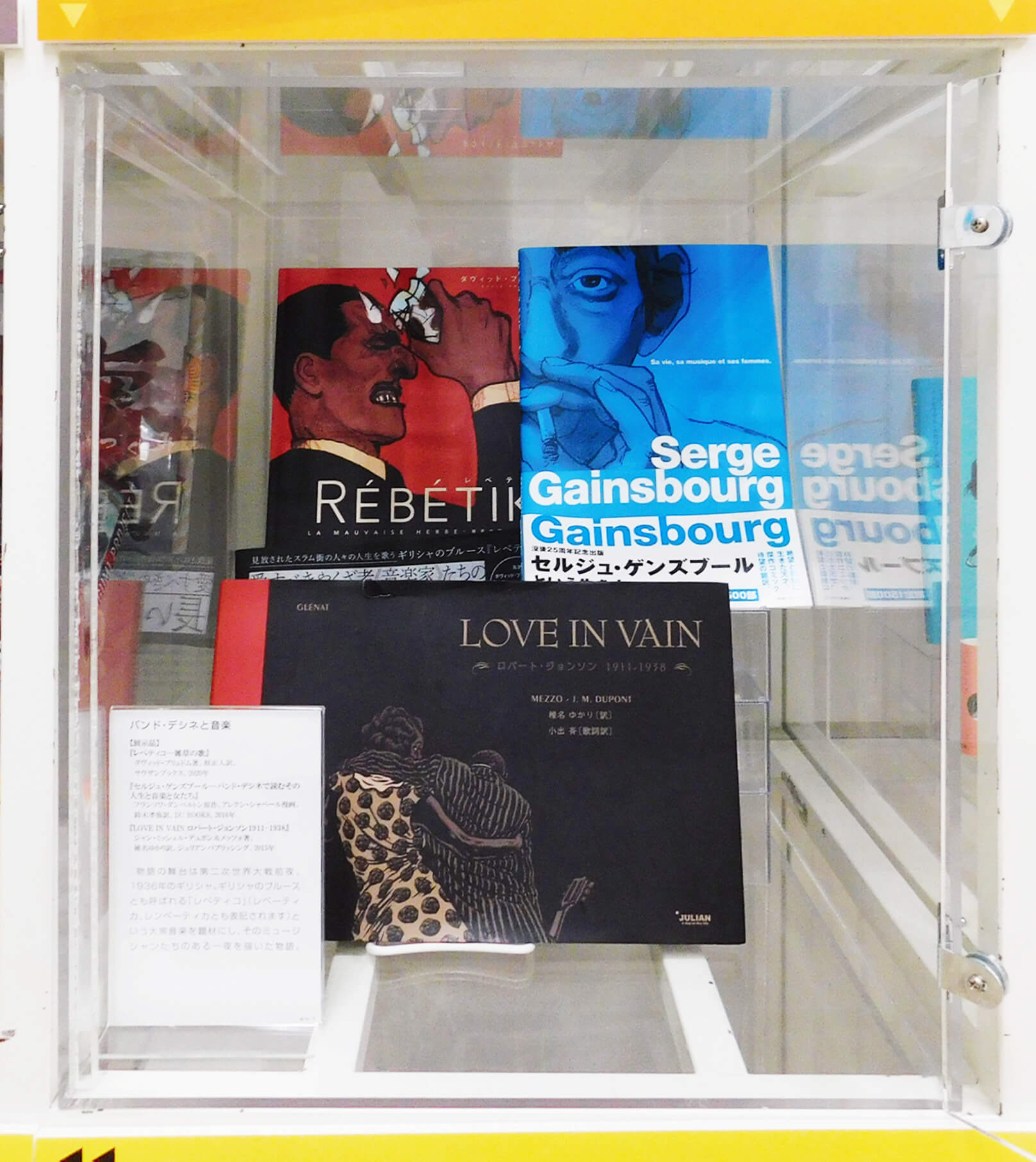

No.15

バンド・デシネと音楽

『レベティコ—雑草の歌』の舞台は第二次世界大戦前夜、1936年のギリシャ。ギリシャのブルースとも呼ばれる「レベティコ」(レベーティカ、レンベーティカとも表記されます)という大衆音楽を題材にし、そのミュージシャンたちのある一夜を描いた物語。

【展示品】

『レベティコ—雑草の歌』

ダヴィッド・プリュドム著、原正人訳、

サウザンブックス、2020年

『セルジュ・ゲンズブール—バンド・デシネで読むその人生と音楽と女たち』

フランソワ・ダンベルトン原作、

アレクシ・シャベール漫画、鈴木孝弥訳、

DU BOOKS、2016年

『LOVE IN VAIN ロバート・ジョンソン1911-1938』

ジャン・ミッシェル・デュポン&メッツォ著、

椎名ゆかり訳、ジュリアンパブリッシング、

2015年

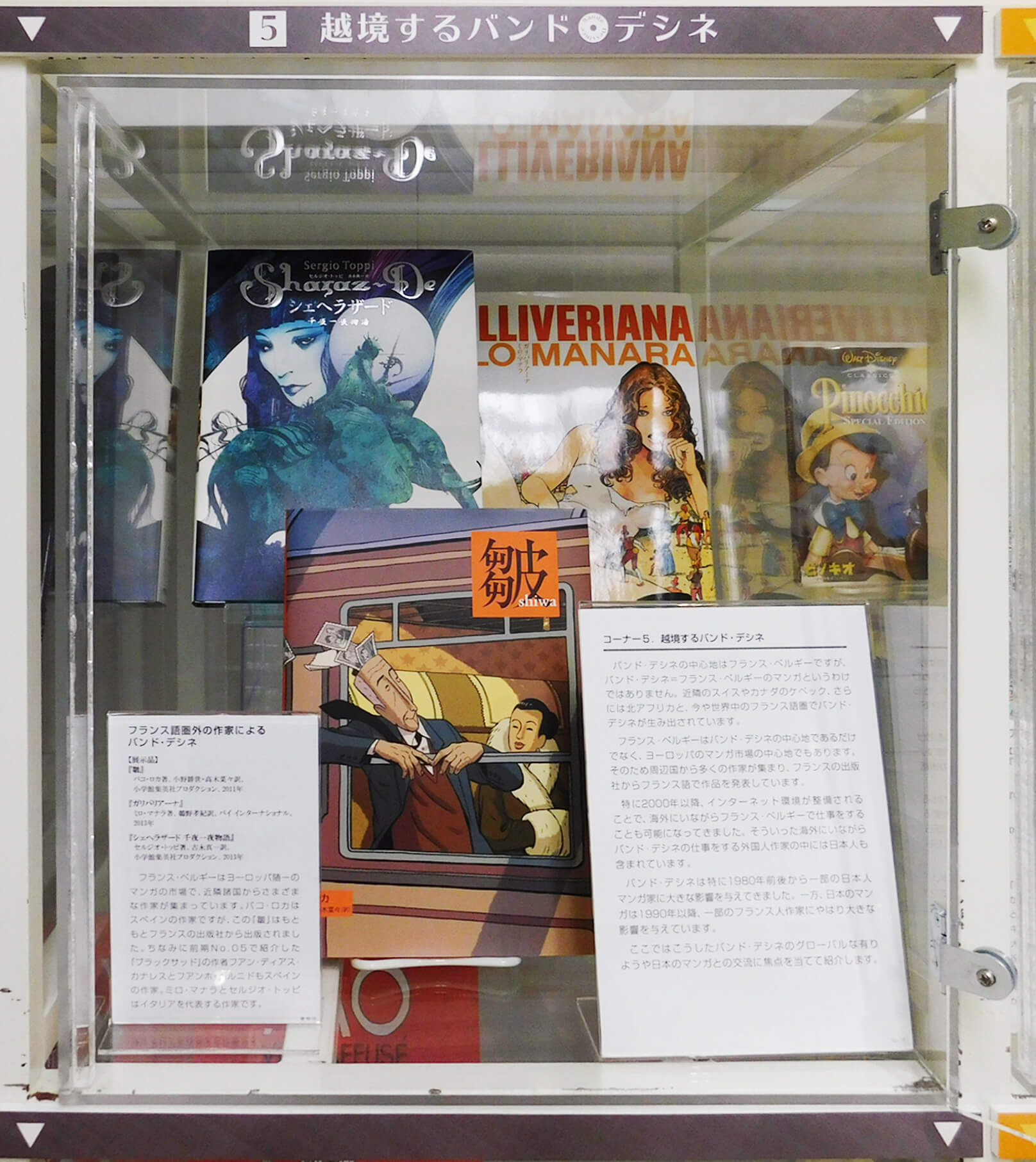

◆コーナー5. 越境するバンド・デシネ

バンド・デシネの中心地はフランス・ベルギーですが、バンド・デシネ=フランス・ベルギーのマンガというわけではありません。近隣のスイスやカナダのケベック、さらには北アフリカと、今や世界中のフランス語圏でバンド・デシネが生み出されています。

フランス・ベルギーはバンド・デシネの中心地であるだけでなく、ヨーロッパのマンガ市場の中心地でもあります。そのため周辺国から多くの作家が集まり、フランスの出版社からフランス語で作品を発表しています。

特に2000年以降、インターネット環境が整備されることで、海外にいながらフランス・ベルギーで仕事をすることも可能になってきました。そういった海外にいながらバンド・デシネの仕事をする外国人作家の中には日本人も含まれています。

バンド・デシネは特に1980年前後から一部の日本人マンガ家に大きな影響を与えてきました。一方、日本のマンガは1990年以降、一部のフランス人作家にやはり大きな影響を与えています。

ここではこうしたバンド・デシネのグローバルなありようや日本のマンガとの交流に焦点を当てて紹介します。

No.16

フランス語圏外の作家によるバンド・デシネ

フランス・ベルギーはヨーロッパ随一のマンガの市場で、近隣諸国からさまざまな作家が集まっています。パコ・ロカはスペインの作家ですが、この『皺』はもともとフランスの出版社から出版されました。ちなみに前期No.05で紹介した『ブラックサッド』の作者フアン・ディアス・カナレスとフアンホ・ガルニドもスペインの作家。ミロ・マナラとセルジオ・トッピはイタリアを代表する作家です。

【展示品】

『皺』

パコ・ロカ著、小野耕世・高木菜々訳、

小学館集英社プロダクション、2011年

『ガリバリアーナ』

ミロ・マナラ著、鵜野孝紀訳、

パイ インターナショナル、2013年

『シェヘラザード 千夜一夜物語』

セルジオ・トッピ著、古永真一訳、

小学館集英社プロダクション、2013年

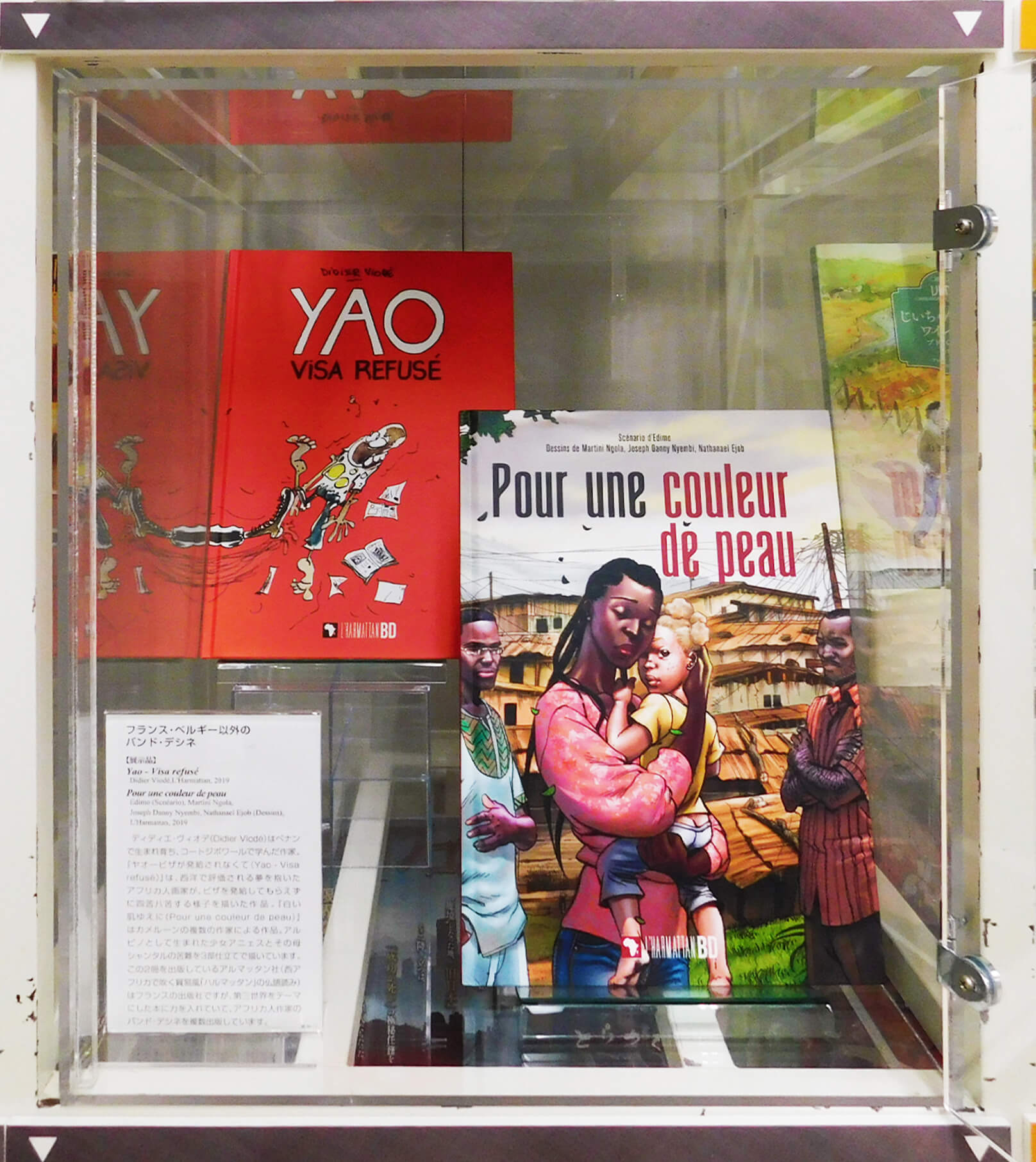

No.17

フランス・ベルギー以外のバンド・デシネ

ディディエ・ヴィオデ(Didier Viodé)はベナンで生まれ育ち、コートジボワールで学んだ作家。『ヤオ―ビザが発給されなくて(Yao - Visarefusé)』は、西洋で評価される夢を抱いたアフリカ人画家が、ビザを発給してもらえずに四苦八苦する様子を描いた作品。『白い肌ゆえに(Pour u ne couleur de p eau)』はカメルーンの複数の作家による作品。アルビノとして生まれた少女アニェスとその母シャンタルの苦難を3部仕立てで描いています。この2冊を出版しているアルマッタン社(西アフリカで吹く貿易風「ハルマッタン」の仏語読み)はフランスの出版社ですが、第三世界をテーマにした本に力を入れていて、アフリカ人作家のバンド・デシネを複数出版しています。

【展示品】

Yao - Visa refusé

Didier Viodé

L'Harmattan

2019

Pour une couleur de peau

Edimo (Scnéario)

Martini Ngola

Joseph Danny Nyembi

Nathanael Ejob (Dessins)

L'Harmattan

2019

No.18

日本人作家によるバンド・デシネ

ここに展示されている作品はどれも日本人作家が描いている作品ですが、日本でまず出版されて、その後、フランス語訳されたわけではなく、最初からフランスで出版されました。その意味でこれらはバンド・デシネですが、作画のスタイルや本の判型から、バンド・デシネというより、マンガと呼ばれています。このような出版に10年以上前から力を入れているのがKi-oon(キューン)社で、同社の最もよく知られた作品が、筒井哲也『予告犯』(日本語版は全3巻、集英社、2012-2013年)。ここに展示した『Tsugumi Project』と『Lost Children』も同社から刊行され、どちらも日本に逆輸入されています。

【展示品】

「虎鶫〈とらつぐみ〉 -TSUGUMI PROJECT-」第1回

ippatsu著『ヤングマガジン』2021年第9号(2021/2/8)

※ippatsuのTsugumi Projectの日本語版連載第1回が掲載

Tsugumi Project, T1

ippatsu, Ki-oon, 2019

『虎鶫〈とらつぐみ〉 -TSUGUMI PROJECT-』第1巻

ippatsu著、講談社、2021年

『Lost Children』第1巻

隅山巴文著、秋田書店、2020年

Devil's relics, T1

Jean-David Morvan, Maître Gims,

Darcy (Scnéario),Yoshiyasu Tamura (Dessins),

Glénat, 2018

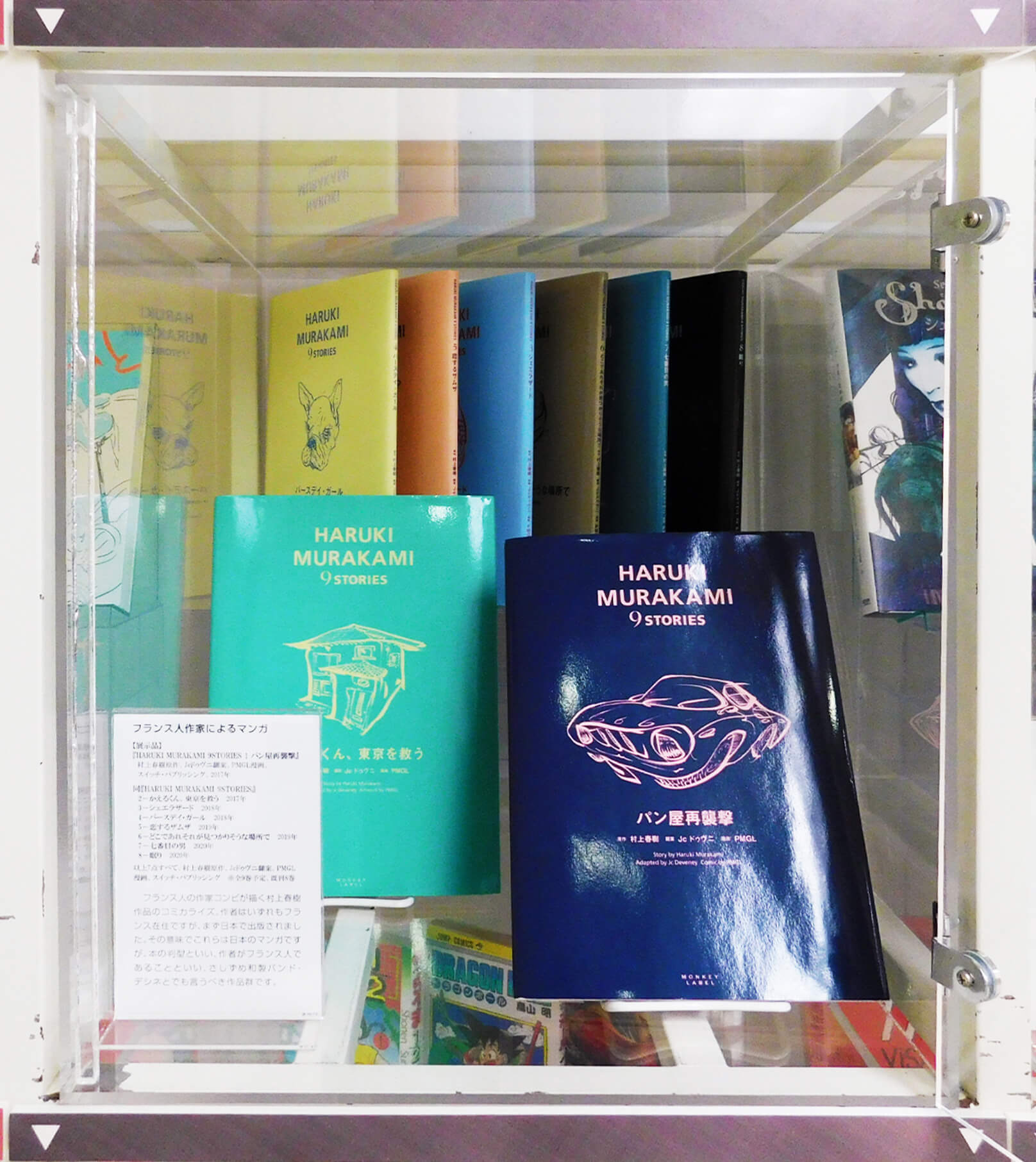

No.19

フランス人作家によるマンガ

フランス人の作家コンビが描く村上春樹作品のコミカライズ。作者はいずれもフランス在住ですが、まず日本で出版されました。その意味でこれらは日本のマンガですが、本の判型といい、作者がフランス人であることといい、さしずめ和製バンド・デシネとでも言うべき作品群です。

【展示品】

『HARUKI MURAKAMI 9STORIES 1 パン屋再襲撃』

村上春樹原作、Jcドゥヴニ翻案、PMGL漫画、

スイッチ・パブリッシング、2017年

同『HARUKI MURAKAMI 9STORIES』

2 かえるくん、東京を救う 2017年

3 シェエラザード 2018年

4 バースデイ・ガール 2018年

5 恋するザムザ 2019年

6 どこであれそれが見つかりそうな場所で 2019年

7 七番目の男 2020年

8 眠り 2020年

上記7点、

村上春樹原作、Jcドゥヴニ翻案、PMGL漫画、

スイッチ・パブリッシング

※全9巻予定、既刊8巻

No.20

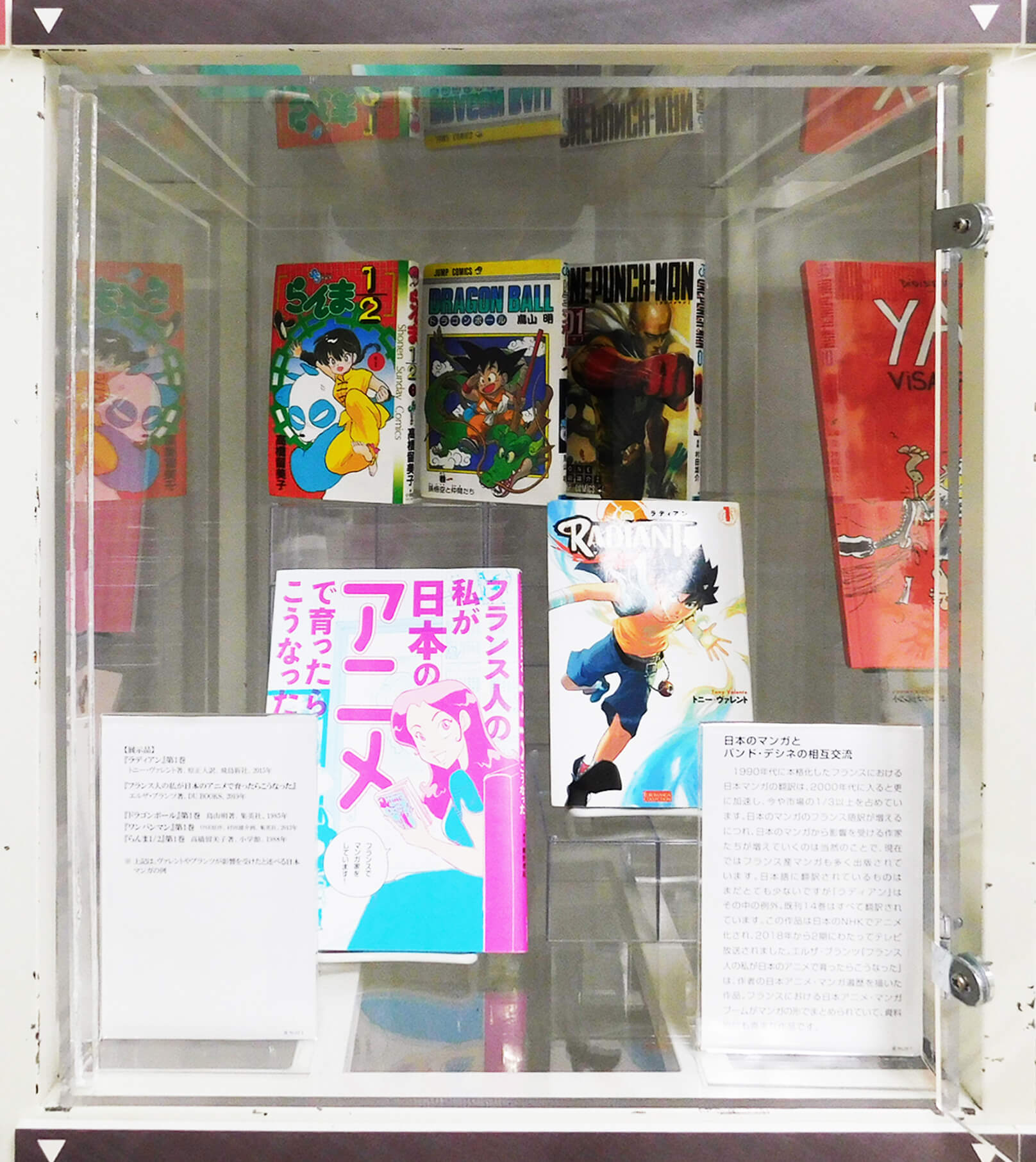

日本のマンガとバンド・デシネの相互交流

1990年代に本格化したフランスにおける日本マンガの翻訳は、2000年代に入ると更に加速し、今や市場の1/3以上を占めています。日本のマンガのフランス語訳が増えるにつれ、日本のマンガから影響を受ける作家たちが増えていくのは当然のことで、現在ではフランス産マンガも多く出版されています。日本語に翻訳されているものはまだとても少ないですが『ラディアン』はその中の例外。既刊14巻はすべて翻訳されています。この作品は日本のNHKでアニメ化され、2018年から2期にわたってテレビ放送されました。エルザ・ブランツ『フランス人の私が日本のアニメで育ったらこうなった』は、作者の日本アニメ・マンガ遍歴を描いた作品。フランスにおける日本アニメ・マンガブームがマンガの形でまとめられていて、資料的にも貴重な作品です。

【展示品】

『ラディアン』第1巻

トニー・ヴァレント著、原正人訳、飛鳥新社、

2015年

『フランス人の私が日本のアニメで育ったらこうなった』

エルザ・ブランツ著、DU BOOKS、2019年

『ドラゴンボール』第1巻

鳥山明著、集英社、1985年

『ワンパンマン』第1巻

ONE原作、村田雄介画、集英社、2012年

『らんま1/2』第1巻

高橋留美子著、小学館、1988年

※上記は、ヴァレントやブランツが影響を受けたと

述べる日本マンガの例

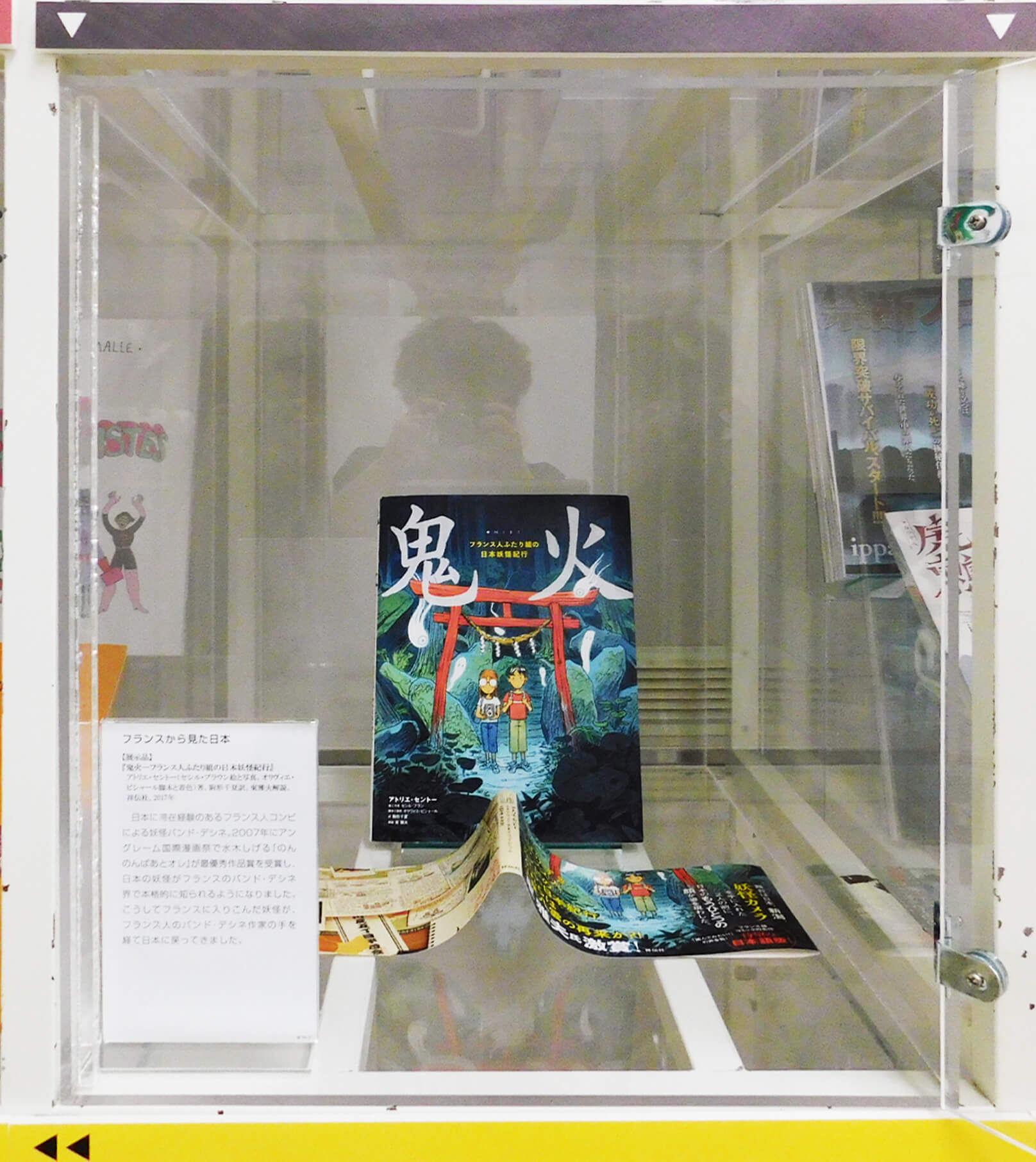

No.21

フランスから見た日本

日本に滞在経験のあるフランス人コンビによる妖怪バンド・デシネ。2007年にアングレーム国際漫画祭で水木しげる『のんのんばあとオレ』が最優秀作品賞を受賞し、日本の妖怪がフランスのバンド・デシネ界で本格的に知られるようになりました。こうしてフランスに入りこんだ妖怪が、フランス人のバンド・デシネ作家の手を経て日本に戻ってきました。

【展示品】

『鬼火—フランス人ふたり組の日本妖怪紀行』

アトリエ・セントー(セシル・ブラウン絵と写真、オリヴィエ・ピシャール脚本と着色)著

駒形千夏訳

東雅夫解説

祥伝社

2017年

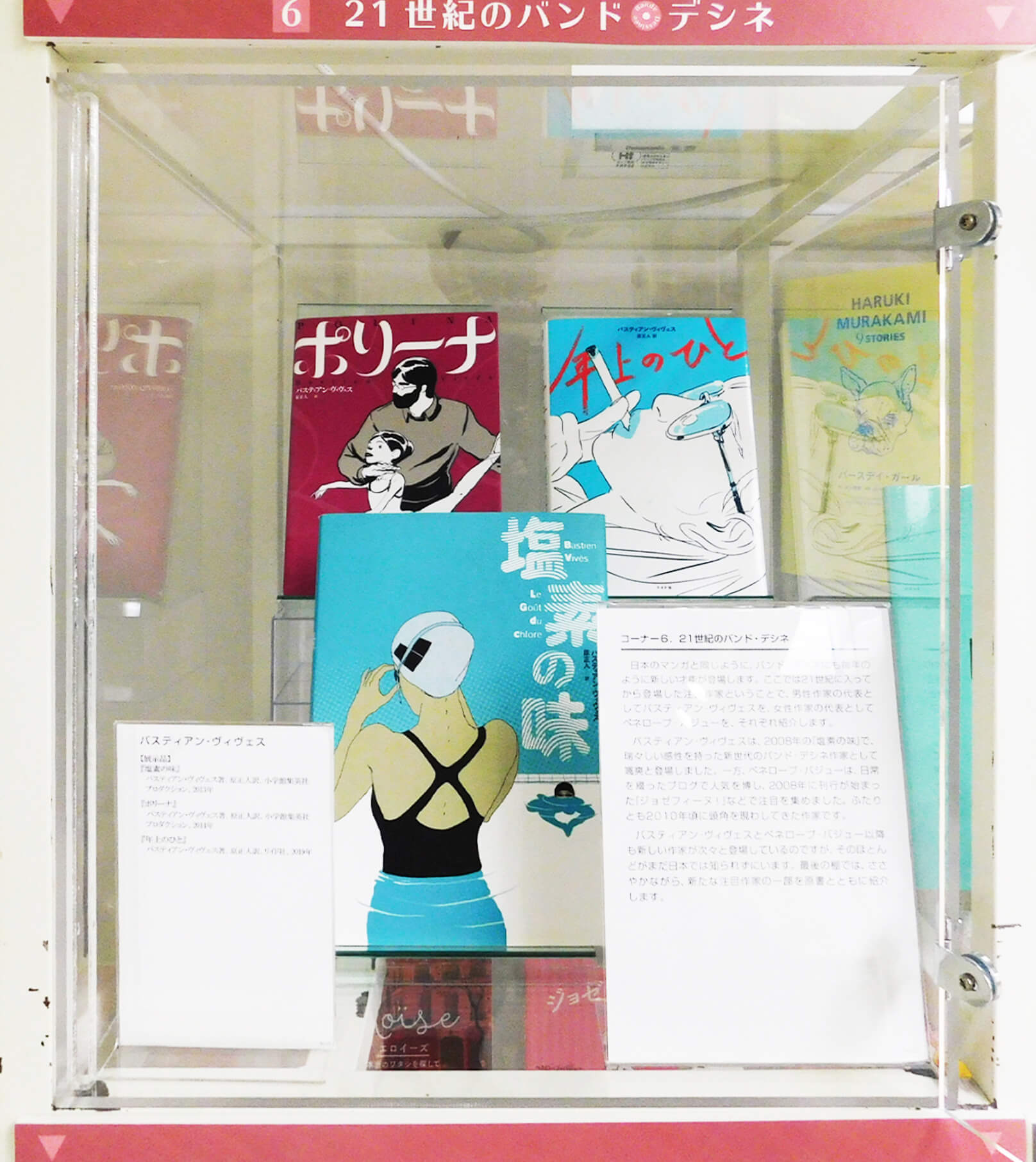

◆コーナー6. 21世紀のバンド・デシネ

日本のマンガと同じように、バンド・デシネにも毎年のように新しい才能が登場します。ここでは21世紀に入ってから登場した注目作家ということで、男性作家の代表としてバスティアン・ヴィヴェスを、女性作家の代表としてペネロープ・バジューを、それぞれ紹介します。

バスティアン・ヴィヴェスは、2008年の『塩素の味』で、瑞々しい感性を持った新世代のバンド・デシネ作家として颯爽と登場しました。一方、ペネロープ・バジューは、日常を綴ったブログで人気を博し、2008年に刊行が始まった『ジョゼフィーヌ!』などで注目を集めました。ふたりとも2010年頃に頭角を現わしてきた作家です。

バスティアン・ヴィヴェスとペネロープ・バジュー以降も新しい作家が次々と登場しているのですが、そのほとんどがまだ日本では知られずにいます。最後の棚では、ささやかながら、新たな注目作家の一部を原書とともに紹介します。

No.22

バスティアン・ヴィヴェス

【展示品】

『年上のひと』

バスティアン・ヴィヴェス著

原正人訳

リイド社

2019年

『塩素の味』2013年

『ポリーナ』2014年

上記2点、

バスティアン・ヴィヴェス著、原正人訳、

小学館集英社プロダクション

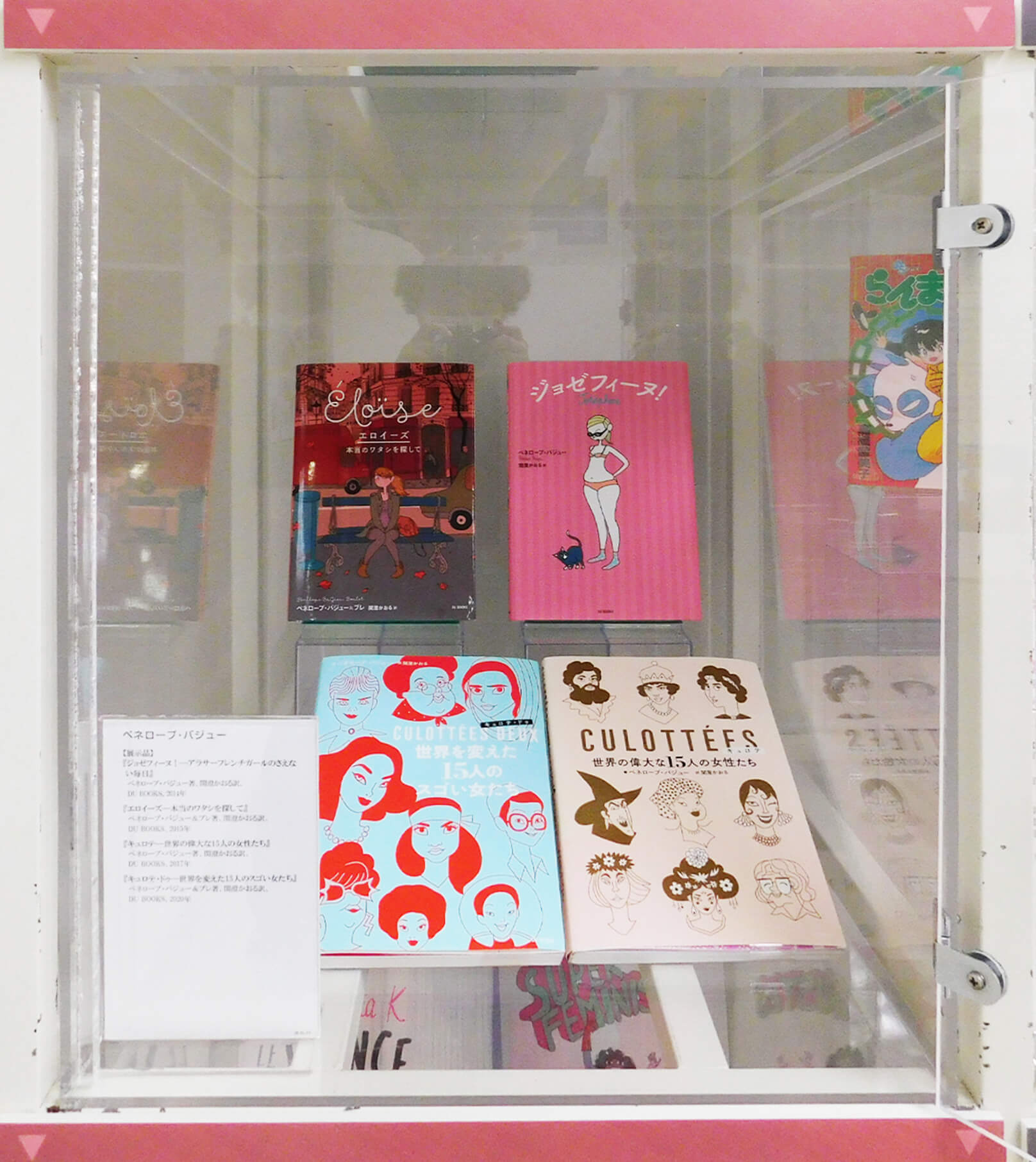

No.23

ペネロープ・バジュー

【展示品】

『ジョゼフィーヌ!—アラサーフレンチガールのさえない毎日』

ペネロープ・バジュー著、関澄かおる訳、

DU BOOKS、2014年

『エロイーズ—本当のワタシを探して』

ペネロープ・バジュー&ブレ著、関澄かおる訳、

DU BOOKS、2015年

『キュロテ—世界の偉大な15人の女性たち』

ペネロープ・バジュー著、関澄かおる訳、

DU BOOKS、2017年

『キュロテ・ドゥ—世界を変えた15人のスゴい女たち』

ペネロープ・バジュー&ブレ著、関澄かおる訳、

DU BOOKS、2020年

No.24

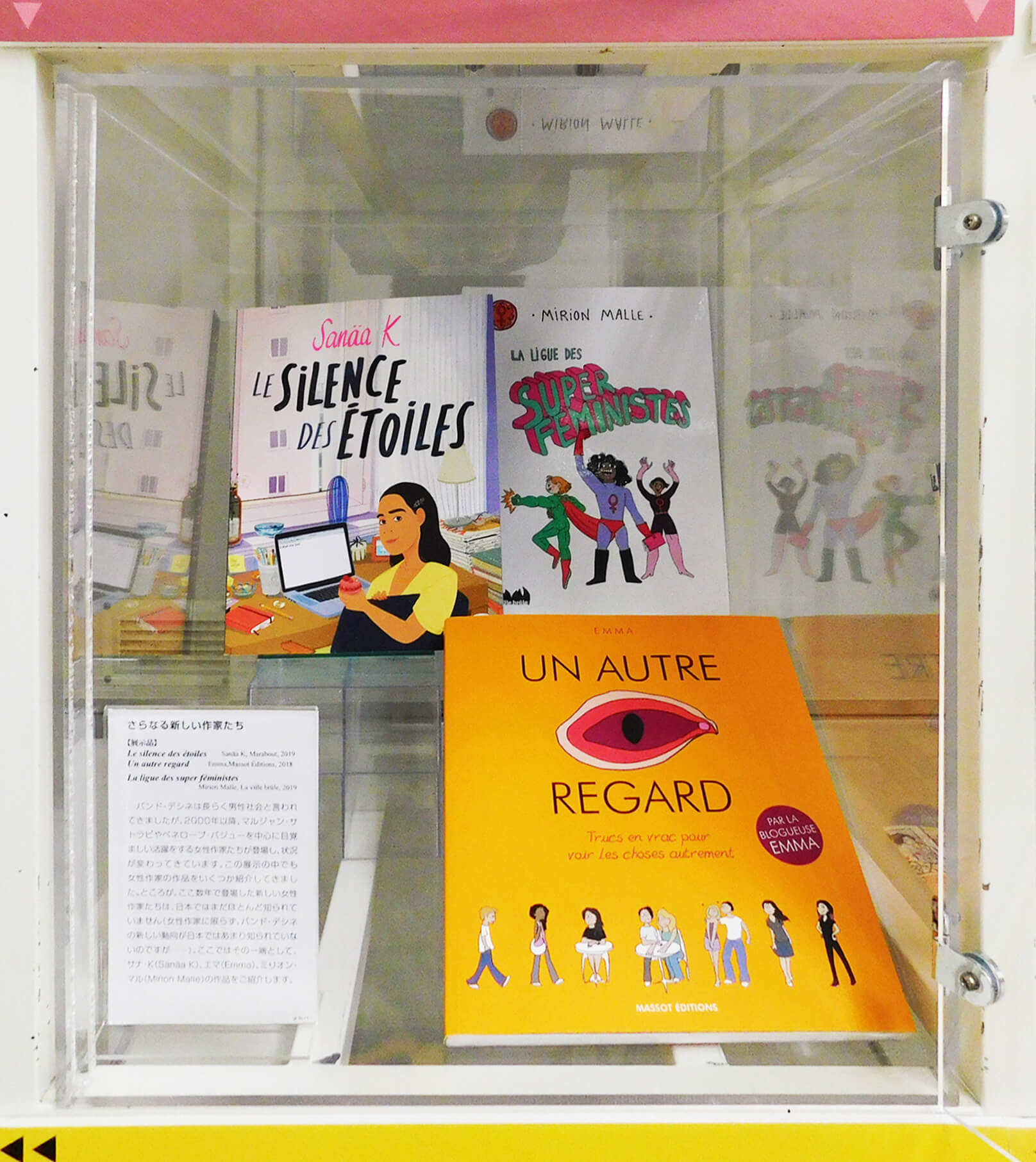

さらなる新しい作家たち

バンド・デシネは長らく男性社会と言われてきましたが、2000年以降、マルジャン・サトラピやペネロープ・バジューを中心に目覚ましい活躍をする女性作家たちが登場し、状況が変わってきています。この展示の中でも女性作家の作品をいくつか紹介してきました。ところが、ここ数年で登場した新しい女性作家たちは、日本ではまだほとんど知られていません(女性作家に限らず、バンド・デシネの新しい動向が日本ではあまり知られていないのですが……)。ここではその一端として、サナ・K(Sanäa K)、エマ(Emma)、ミリオン・マル(Mirion Malle)の作品をご紹介します。

【展示品】

Le silence des étoiles

Sanäa K

Marabout

2019

Un autre regard

Emma

Massot Éditions

2018

La ligue des super féministes

Mirion Malle

La ville brûle

2019

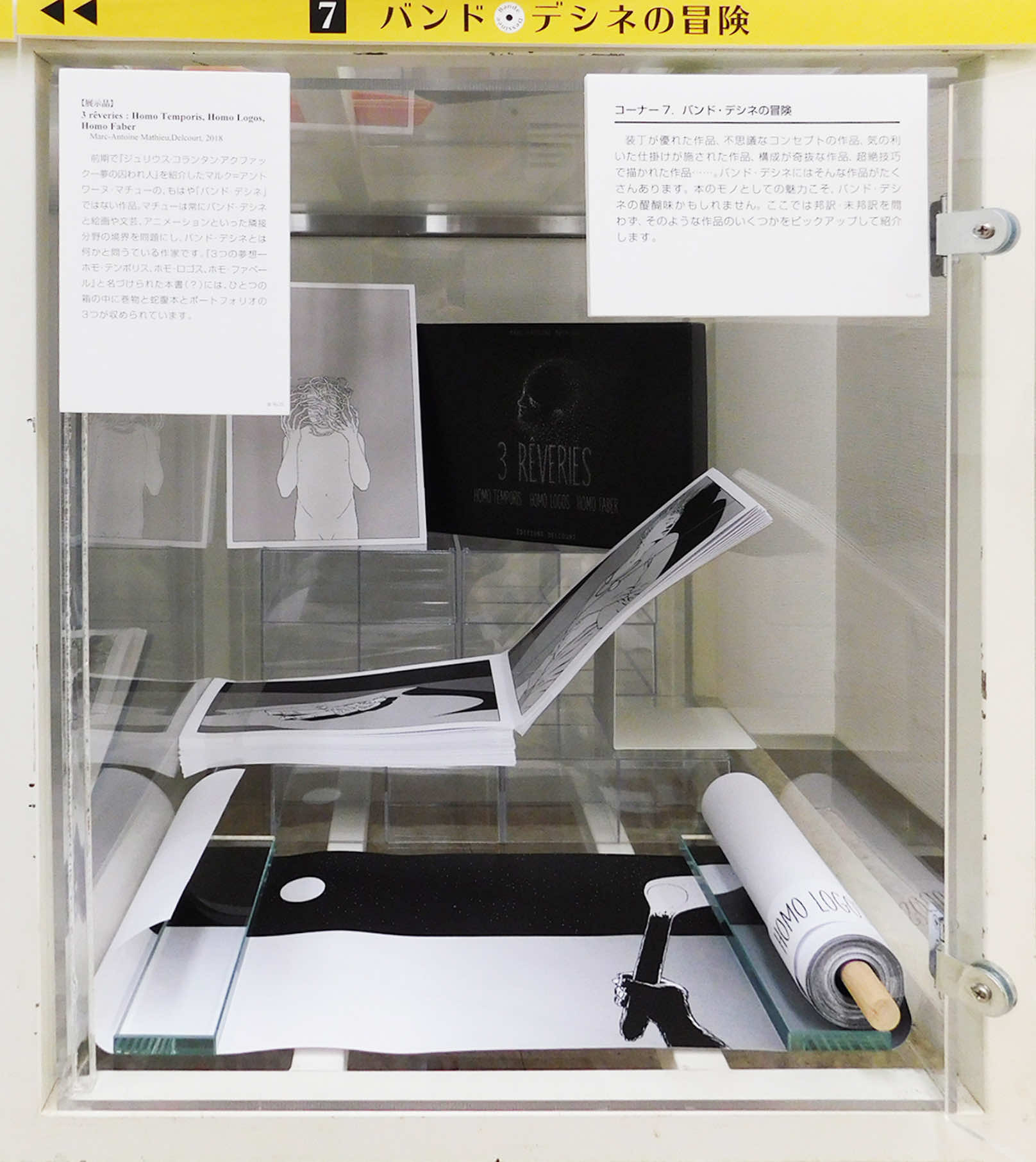

◆コーナー7. バンド・デシネの冒険

装丁が優れた作品、不思議なコンセプトの作品、気の利いた仕掛けが施された作品、構成が奇抜な作品、超絶技巧で描かれた作品……。バンド・デシネにはそんな作品がたくさんあります。本のモノとしての魅力こそ、バンド・デシネの醍醐味かもしれません。ここでは邦訳・未邦訳を問わず、そのような作品のいくつかをピックアップして紹介します。

No.25

前期で『ジュリウス・コランタン・アクファック―夢の囚われ人』を紹介したマルク=アントワーヌ・マチューの、もはや「バンド・デシネ」ではない作品。マチューは常にバンド・デシネと絵画や文芸、アニメーションといった隣接分野の境界を問題にし、バンド・デシネとは何かと問うている作家です。『3つの夢想―ホモ・テンポリス、ホモ・ロゴス、ホモ・ファベール』と名づけられた本書(?)には、ひとつの箱の中に巻物と蛇腹本とポートフォリオの3つが収められています。

【展示品】

3 rêveries : Homo Temporis, Homo Logos,Homo Faber

Marc-Antoine Mathieu

Delcourt

2018

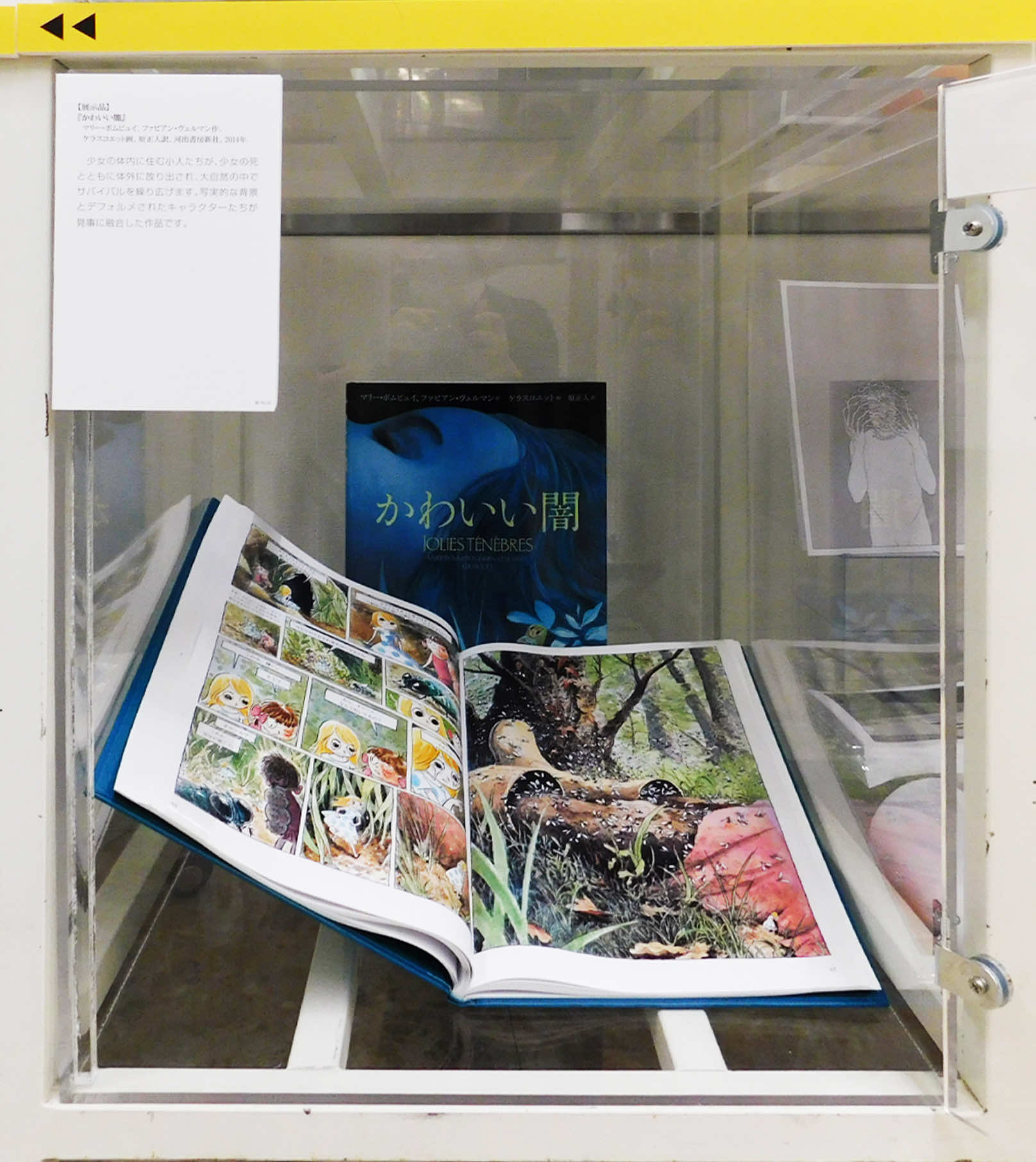

No.26

少女の体内に住む小人たちが、少女の死とともに体外に放り出され、大自然の中でサバイバルを繰り広げます。写実的な背景とデフォルメされたキャラクターたちが見事に融合した作品です。

【展示品】

『かわいい闇』

マリー・ポムピュイ

ファビアン・ヴェルマン作

ケラスコエット画

原正人訳

河出書房新社

2014年

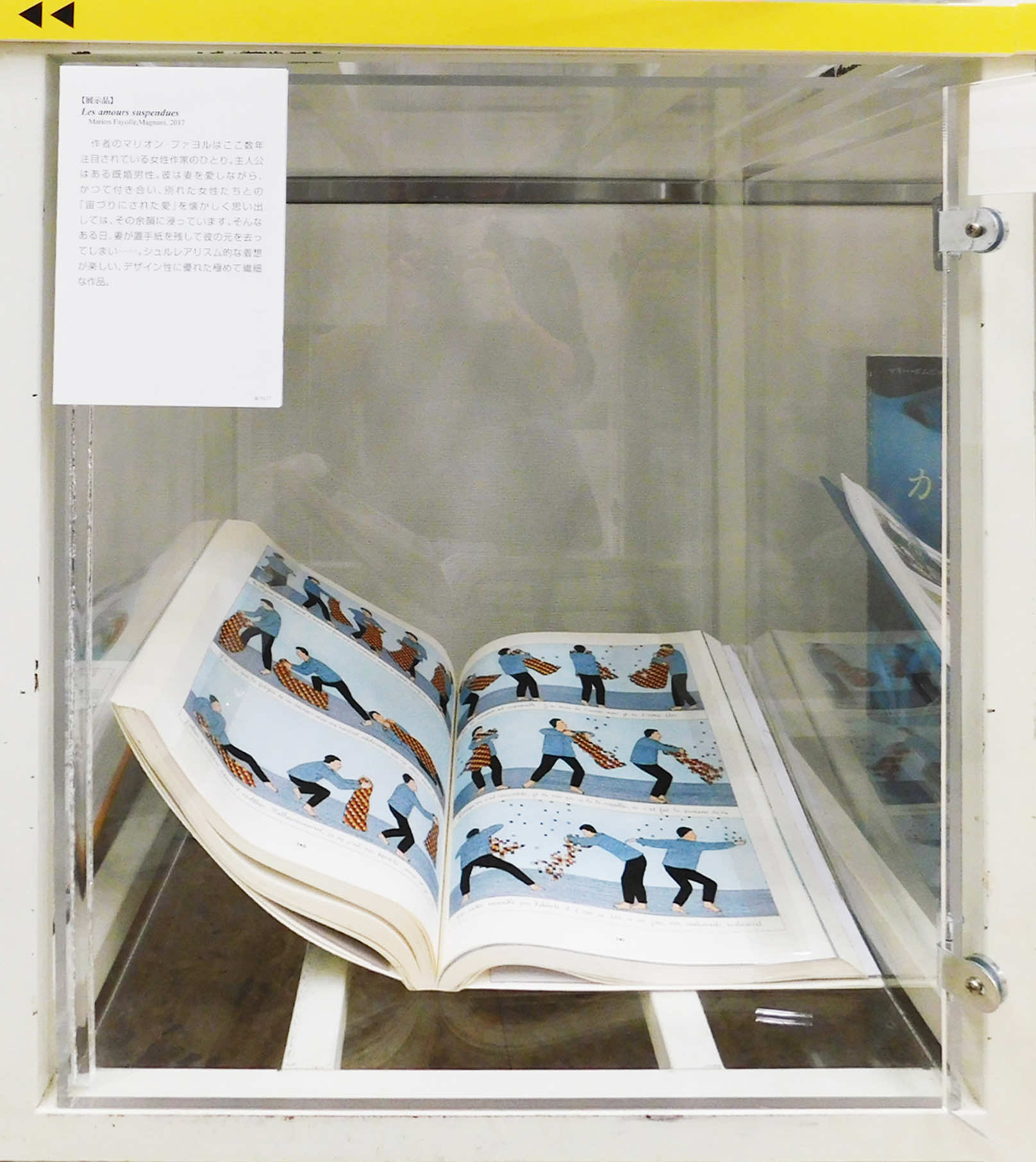

No.27

作者のマリオン・ファヨルはここ数年注目されている女性作家のひとり。主人公はある既婚男性。彼は妻を愛しながら、かつて付き合い、別れた女性たちとの「宙づりにされた愛」を懐かしく思い出しては、その余韻に浸っています。そんなある日、妻が置手紙を残して彼の元を去ってしまい……。シュルレアリスム的な着想が楽しい、デザイン性に優れた極めて繊細な作品。

【展示品】

Les amours suspendues

Marion Fayolle

Magnani

2017

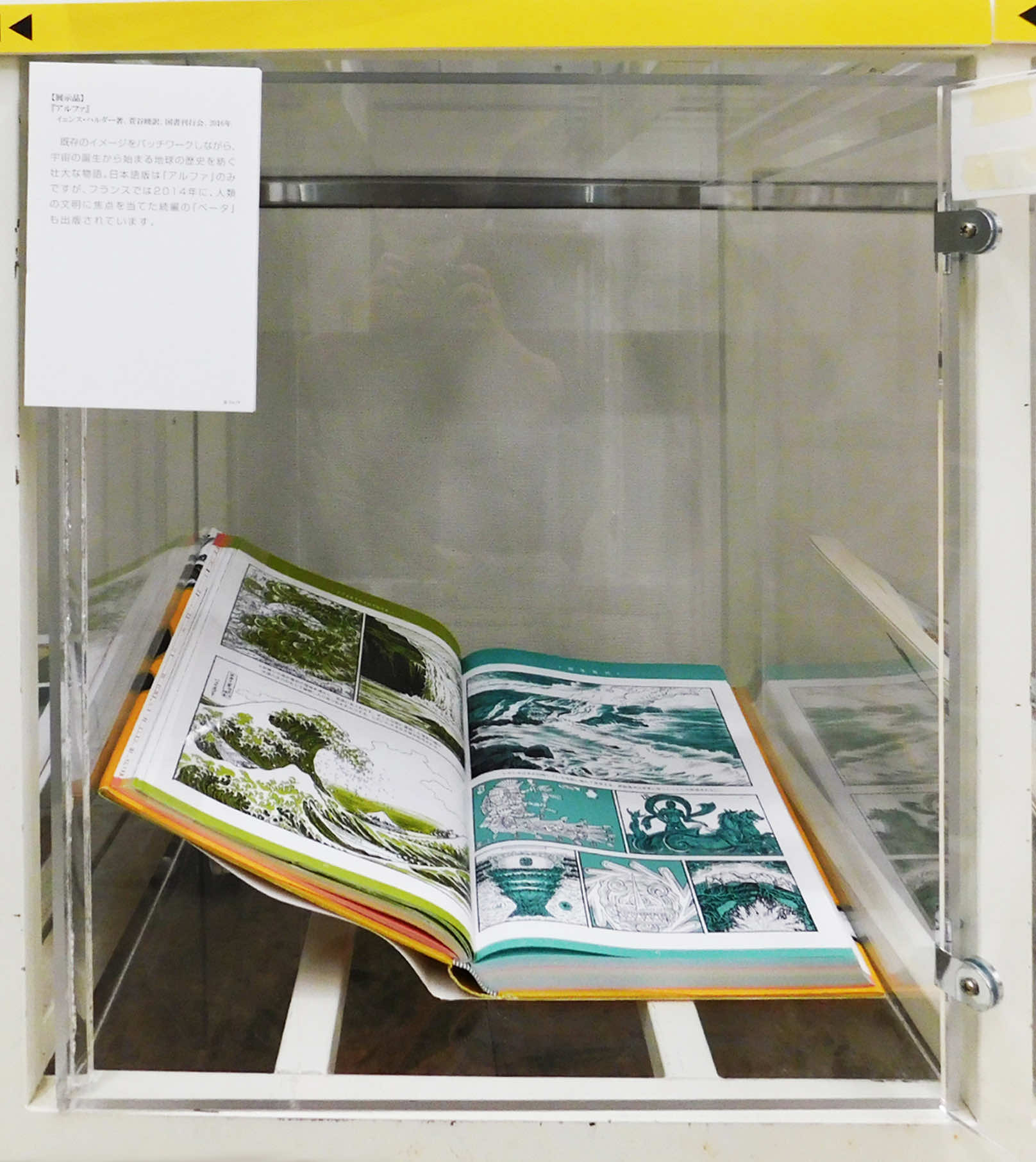

No.28

既存のイメージをパッチワークしながら、宇宙の誕生から始まる地球の歴史を紡ぐ壮大な物語。日本語版は『アルファ』のみですが、フランスでは2014年に、人類の文明に焦点を当てた続編の『ベータ』も出版されています。

【展示品】

『アルファ』

イェンス・ハルダー著

菅谷暁訳

国書刊行会

2016年

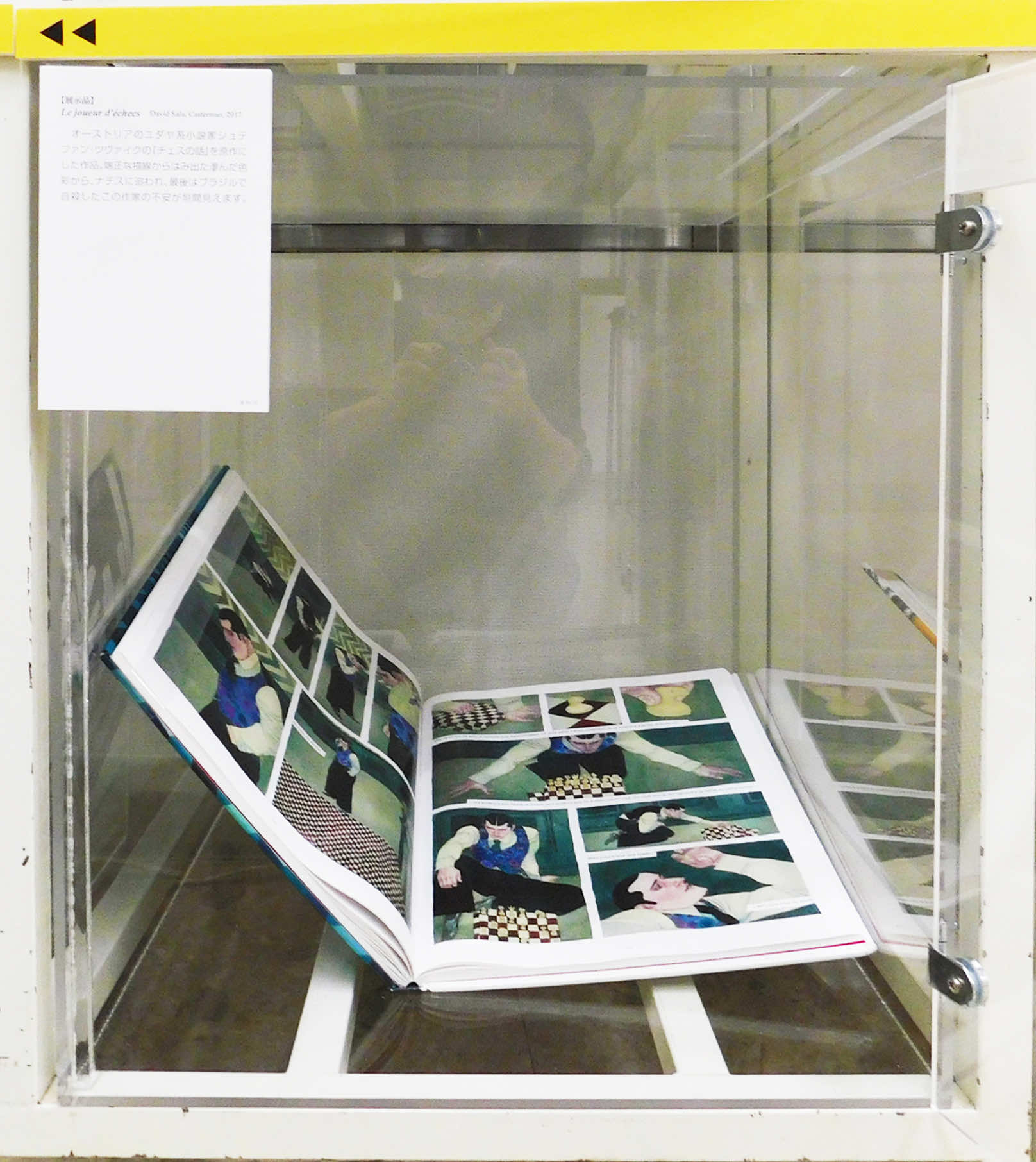

No.29

オーストリアのユダヤ系小説家シュテファン・ツヴァイクの『チェスの話』を原作にした作品。端正な描線からはみ出た滲んだ色彩から、ナチスに追われ、最後はブラジルで自殺したこの作家の不安が垣間見えます。

【展示品】

Le joueur d'échecs

David Sala

Casterman

2017

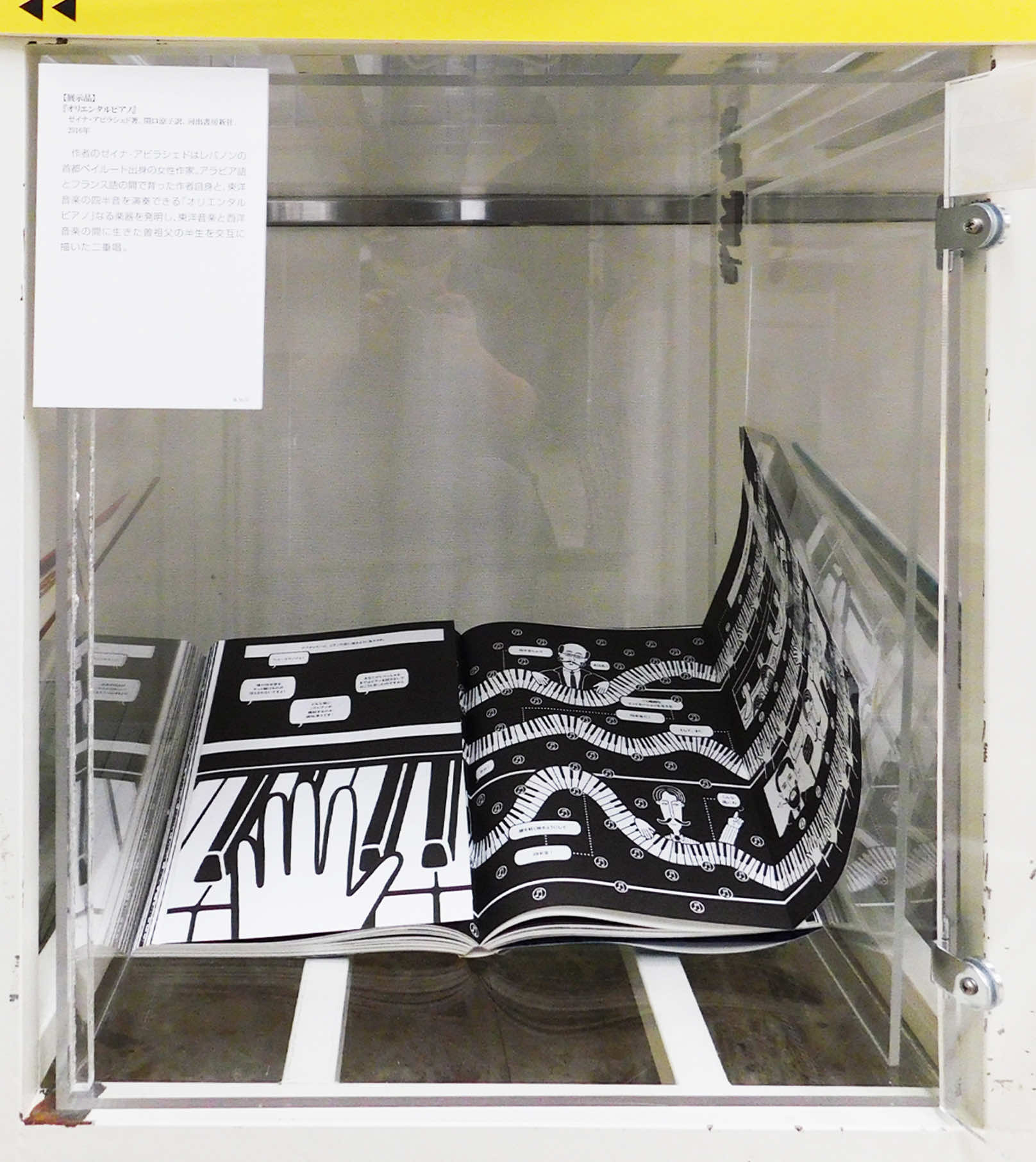

No.30

作者のゼイナ・アビラシェドはレバノンの首都ベイルート出身の女性作家。アラビア語とフランス語の間で育った作者自身と、東洋音楽の四半音を演奏できる「オリエンタルピアノ」なる楽器を発明し、東洋音楽と西洋音楽の間に生きた曽祖父の半生を交互に描いた二重唱。

【展示品】

『オリエンタルピアノ』

ゼイナ・アビラシェド著

関口涼子訳

河出書房新社

2016年

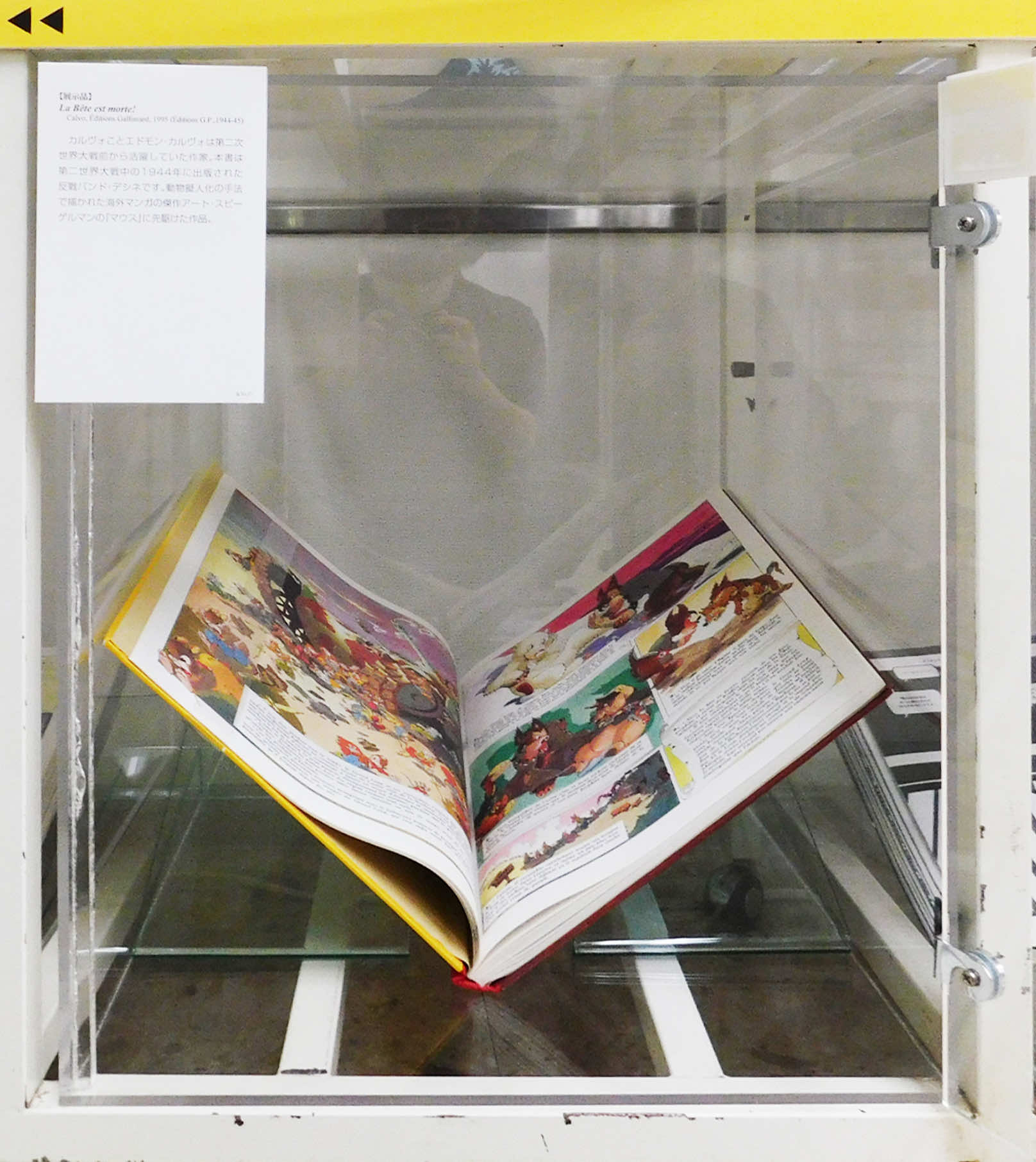

No.31

カルヴォことエドモン・カルヴォは第二次世界大戦前から活躍していた作家。本書は第二世界大戦中の1944年に出版された反戦バンド・デシネです。動物擬人化の手法で描かれた海外マンガの傑作アート・スピーゲルマンの『マウス』に先駆けた作品。

【展示品】

La Bête est morte!

Calvo

Éditions Gallimard

1995 (Éditions G.P.,1944-45)

No.32

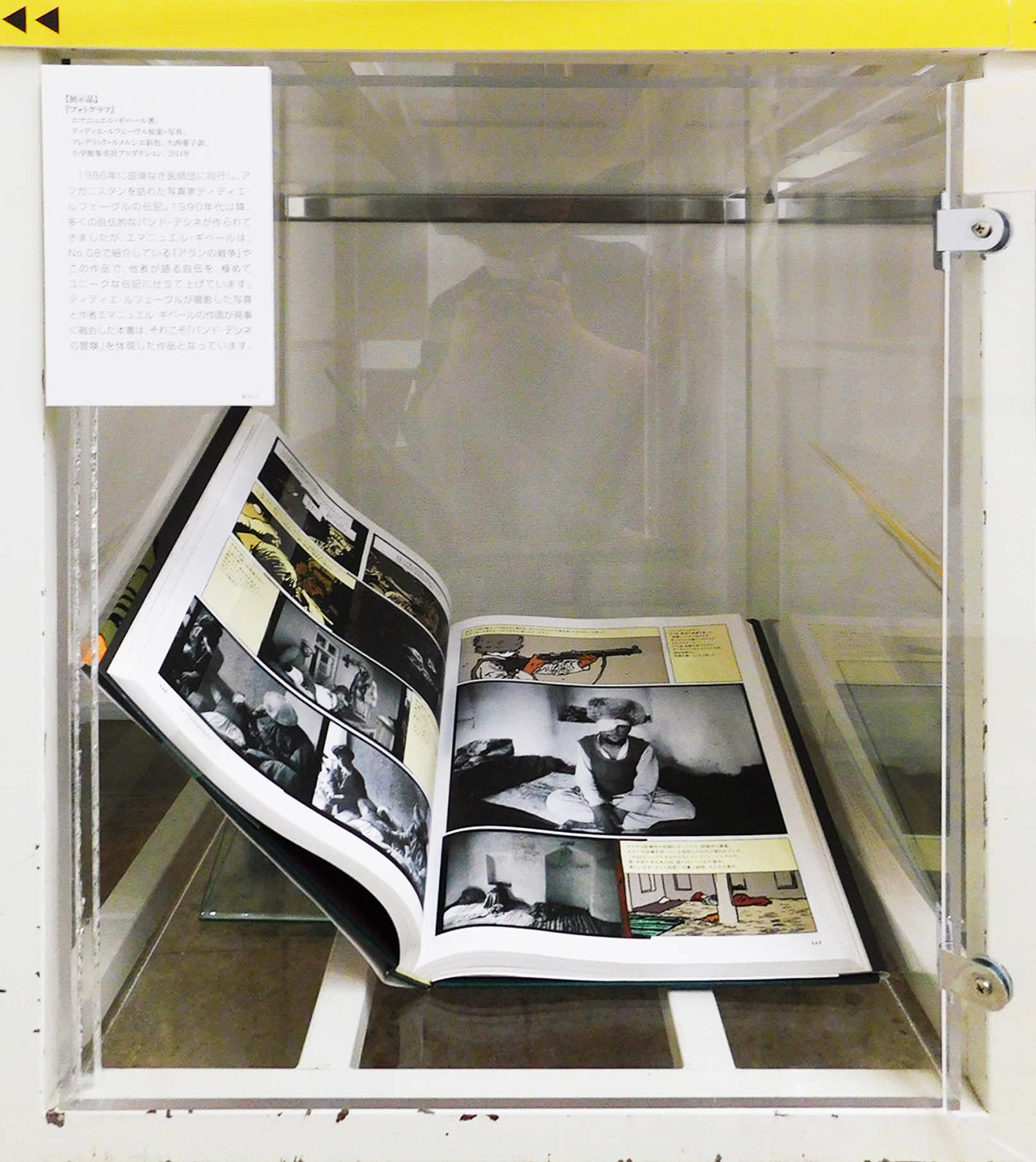

1986年に国境なき医師団に同行し、アフガニスタンを訪れた写真家ディディエ・ルフェーヴルの伝記。1990年代以降、多くの自伝的なバンド・デシネが作られてきましたが、エマニュエル・ギベールは、No.08で紹介している『アランの戦争』やこの作品で、他者が語る自伝を、極めてユニークな伝記に仕立て上げています。ディディエ・ルフェーヴルが撮影した写真と作者エマニュエル・ギベールの作画が見事に融合した本書は、それこそ「バンド・デシネの冒険」を体現した作品となっています。

【展示品】

『フォトグラフ』

エマニュエル・ギベール著

ディディエ・ルフェーヴル原案・写真

フレデリック・ルメルシエ彩色

大西愛子訳

小学館集英社プロダクション

2014年

◆バンド・デシネを知るための10解説

※前期・T-1,2と同じ

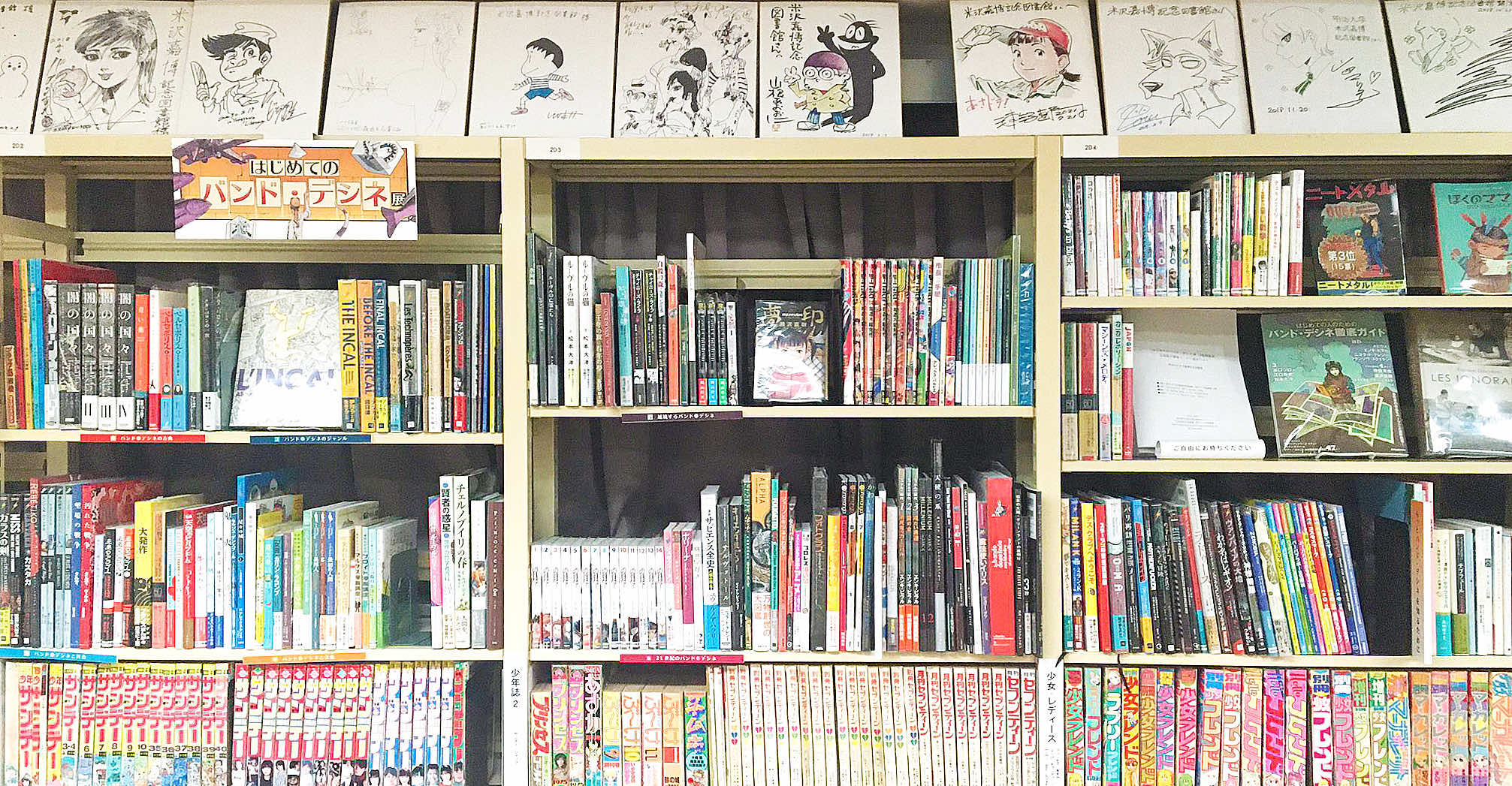

◆2階閲覧室

2階閲覧室の特設コーナーでは、当館所蔵の250冊以上の邦訳バンド・デシネを実際に手に取って読むことが出来ました。