《前期》

はじめに

1950年代前半からの約10年、鈴木光明(すずき みつあき)はマンガ家として大活躍しました。

当館では2014年開催の「『別マまんがスクール』と鈴木光明 展」にて、指導者としての側面に焦点をあてました。今回は若きマンガ家時代を、館所蔵の原画及び貴重な資料(鈴木光明コレクション)を基に紹介します。

鈴木光明(1936年2月8日~ 2004年11月14日)は神奈川県横浜市出身。6人兄弟の三男として生まれました。幼少期からマンガが好きで、中でも新関健之助が大好きでした。10代前半に、手塚治虫の描きおろし単行本『魔法屋敷』に出会い、夢中になりました。1951年、その名がマンガ家志望者の登竜門であった雑誌『漫画少年』の投稿欄に記されており、15歳当時すでにマンガ家を志していたことがわかります。

1952年ごろにはマンガ家としてデビューし、10冊以上のマンガ単行本を描きおろしました。1954年の年末に、一面識もない手塚治虫の推挙により雑誌『おもしろブック』編集長から連載の依頼が来ます。ほどなく手塚本人と知り合い、その仕事の凄まじさを目の当たりにします。

翌1955年『おもしろブック』3 月号掲載の「くろがね力士」にて雑誌連載デビューを果たし、同時に、同号の別冊ふろくを多忙にあえぐ手塚の依頼で代筆しました。

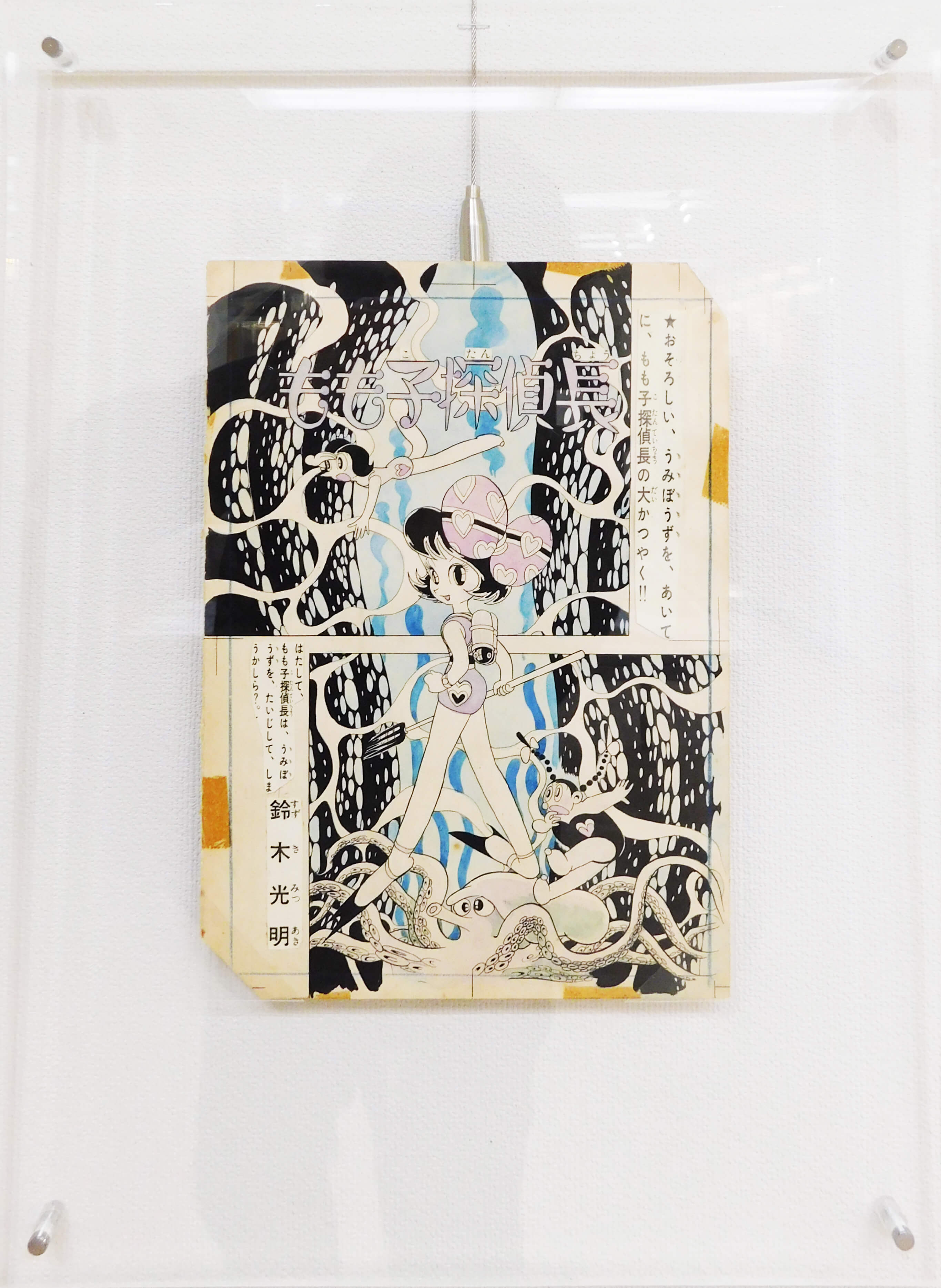

雑誌デビューからはあっというまに売れっ子となり、体調を崩して一線を退くまでの10年ほどを猛スピードで駆け抜けます。児童向け雑誌を発行する出版社の少年誌、少女誌、幼年誌、学年誌に、バラエティに富む作品を発表しました。代表作は歴史ものの「織田信長」、少女ものの「もも子探偵長」など。「もも子探偵長」がそうであるように、ミステリのかおりのする作品を得意としました。

鈴木光明がマンガ家として活躍したころは、マンガ表現にストーリー重視の新しい波が来ていた、マンガ史的にも検証すべき重要な時期と重なります。

若き日の鈴木光明の、のびのびと勢いのある線や巧みな構図。美しい画面。かっこよくかわいく、時に不気味なキャラクターたち。その魅力は、古びた紙を通しても活き活きと伝わってきます。鈴木作品とともに、70年近く前のマンガに思いをはせていただけるとさいわいです。

鈴木光明プロフィール

1936年2月8日横浜生まれ、2004年11月14日逝去。最初の描きおろし単行本は1953年の『江戸大変録』。様々な少年少女誌に作品を発表する売れっ子となる。代表作に「織田信長」「もも子探偵長」など。次第に後進のマンガ家を指導するようになる。門下から才能ある新人が多く輩出することで注目され、1971年『別冊マーガレット』の審査委員、その後『花とゆめ』『LaLa』でも審査委員となった。1976年より青山の花の館ビルにて少女漫画教室を主宰。亡くなる直前まで自宅で後進を指導した。

著作に『鈴木光明の少女まんが入門(正・続)』『少女まんが家入門 特訓ドリル』『マンガの神様! ̶追想の手塚治虫先生』など。2015年から16年にかけて、復刊ドットコムより『もも子探偵長』『スーパー・ミミ子』が続けて初単行本化された。

謝辞

本展示開催にあたり次の方々より多大なご協力を賜りました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

鈴木千春、誘蛾灯、貸本マンガ史研究会、小長井信昌、

笹生那実、想田四、成瀬正祐、F・Mロッカー

◆ケース展示

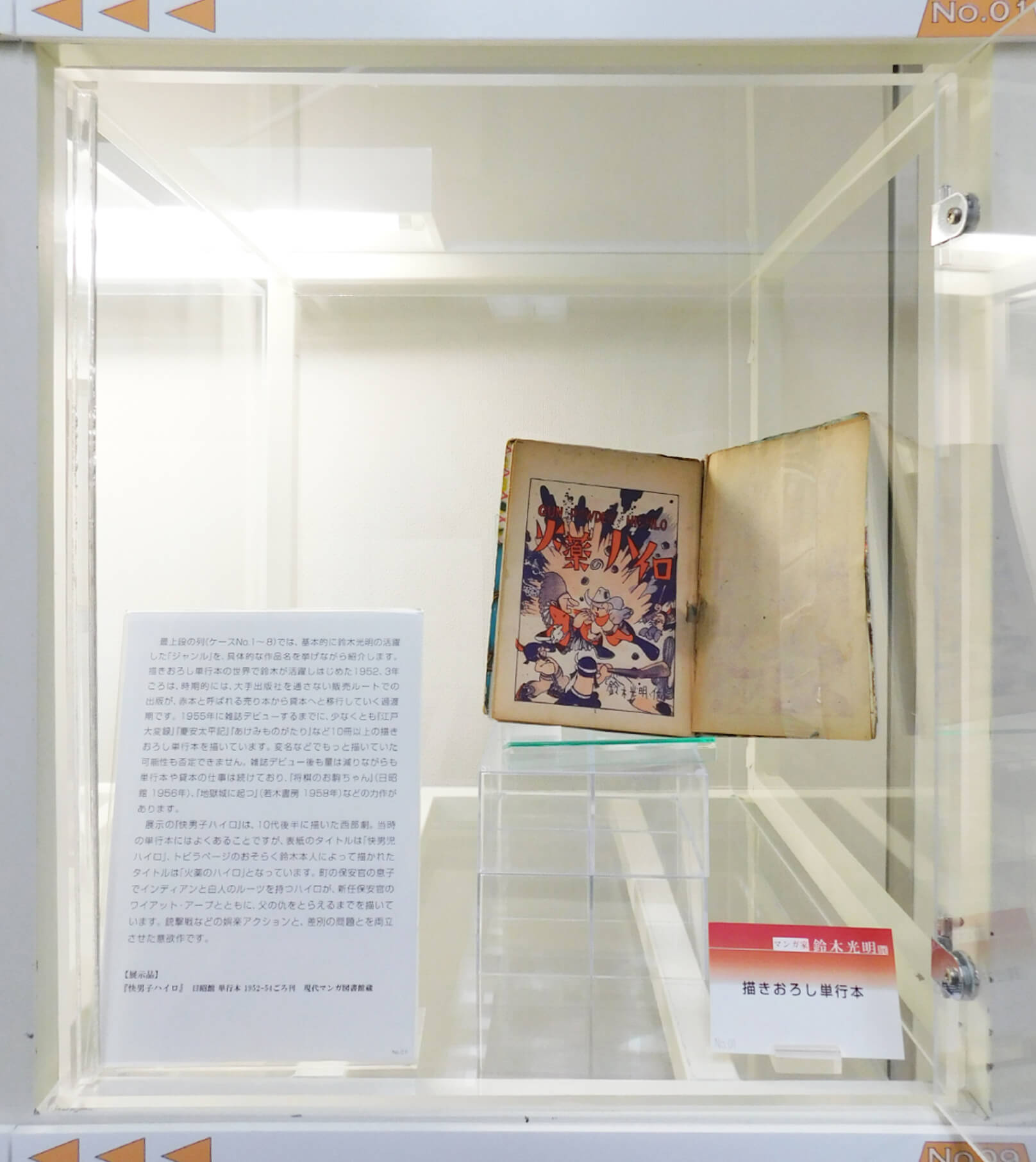

No.01

描きおろし単行本

最上段の列(ケースNo.1~8)では、基本的に鈴木光明の活躍した「ジャンル」を、具体的な作品名を挙げながら紹介します。

描きおろし単行本の世界で鈴木が活躍しはじめた1952、3年ごろは、時期的には、大手出版社を通さない販売ルートでの出版が、赤本と呼ばれる売り本から貸本へと移行していく過渡期です。1955年に雑誌デビューするまでに、少なくとも『江戸大変録』『慶安太平記』『あけみものがたり』など10冊以上の描きおろし単行本を描いています。変名などでもっと描いていた可能性も否定できません。雑誌デビュー後も量は減りながらも単行本や貸本の仕事は続けており、『将棋のお駒ちゃん』(日昭館 1956年)、『地獄城に起つ』(若木書房 1958年)などの力作があります。

展示の『快男子ハイロ』は、10代後半に描いた西部劇。当時の単行本にはよくあることですが、表紙のタイトルは「快男子ハイロ」、トビラページのおそらく鈴木本人によって描かれたタイトルは「火薬のハイロ」となっています。町の保安官の息子でインディアンと白人をルーツに持つハイロが、新任保安官のワイアット・アープとともに、父の仇をとらえるまでを描いています。銃撃戦などの娯楽アクションと、差別の問題とを両立させた意欲作です。

【展示品】

『快男子ハイロ』

日昭館

単行本

1952-54ごろ刊

現代マンガ図書館蔵

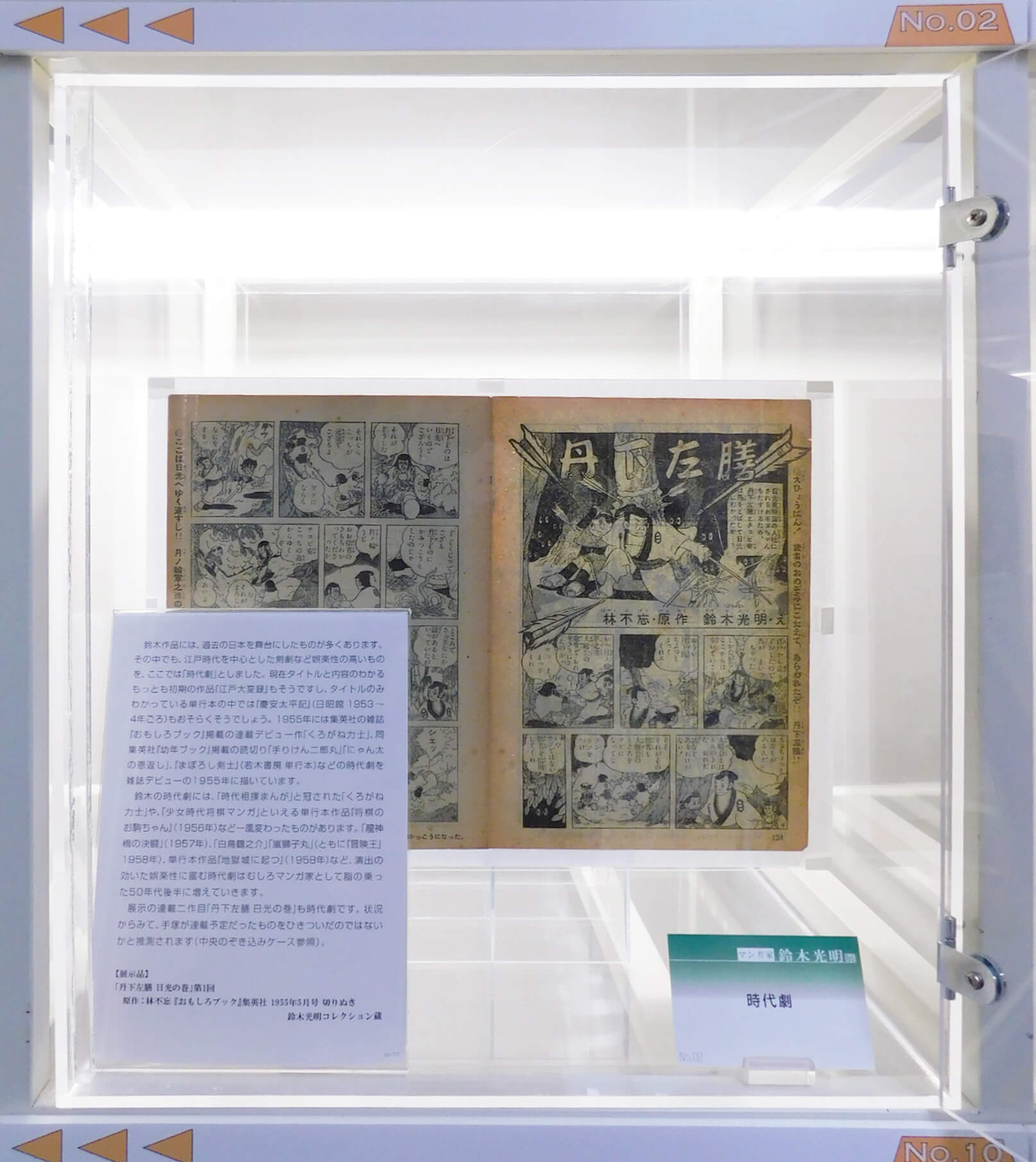

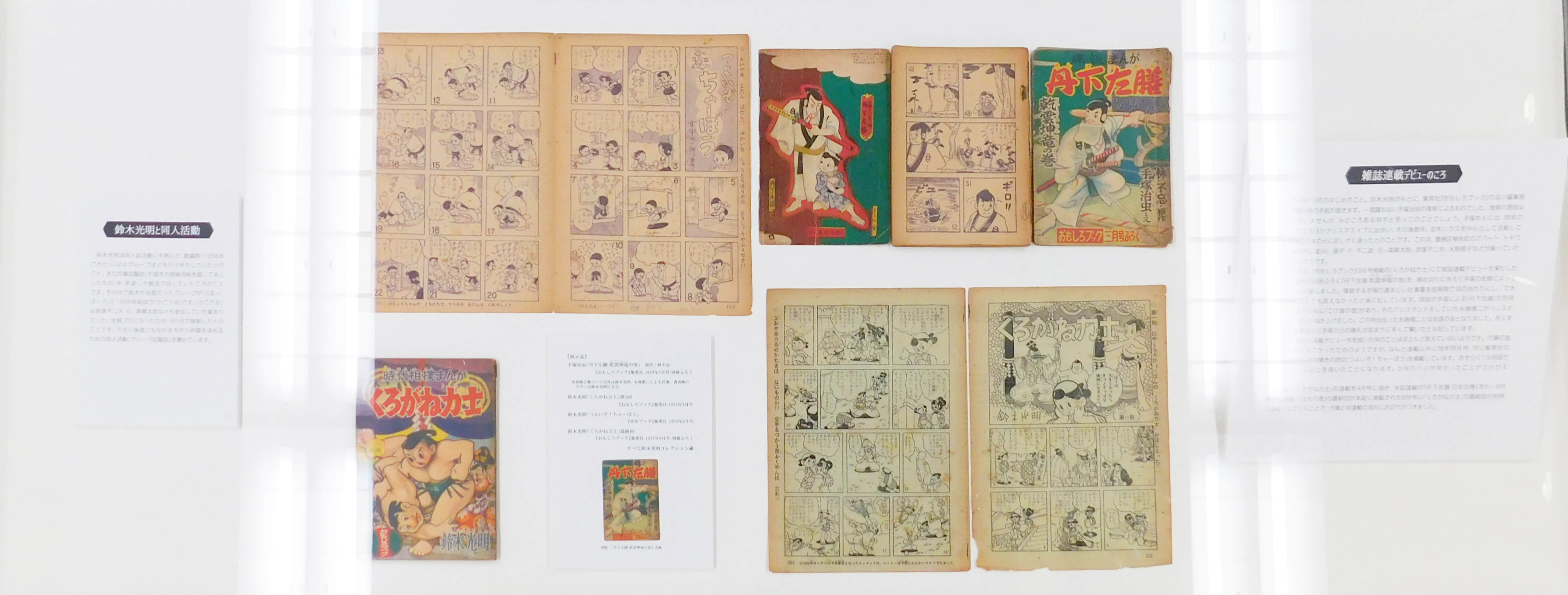

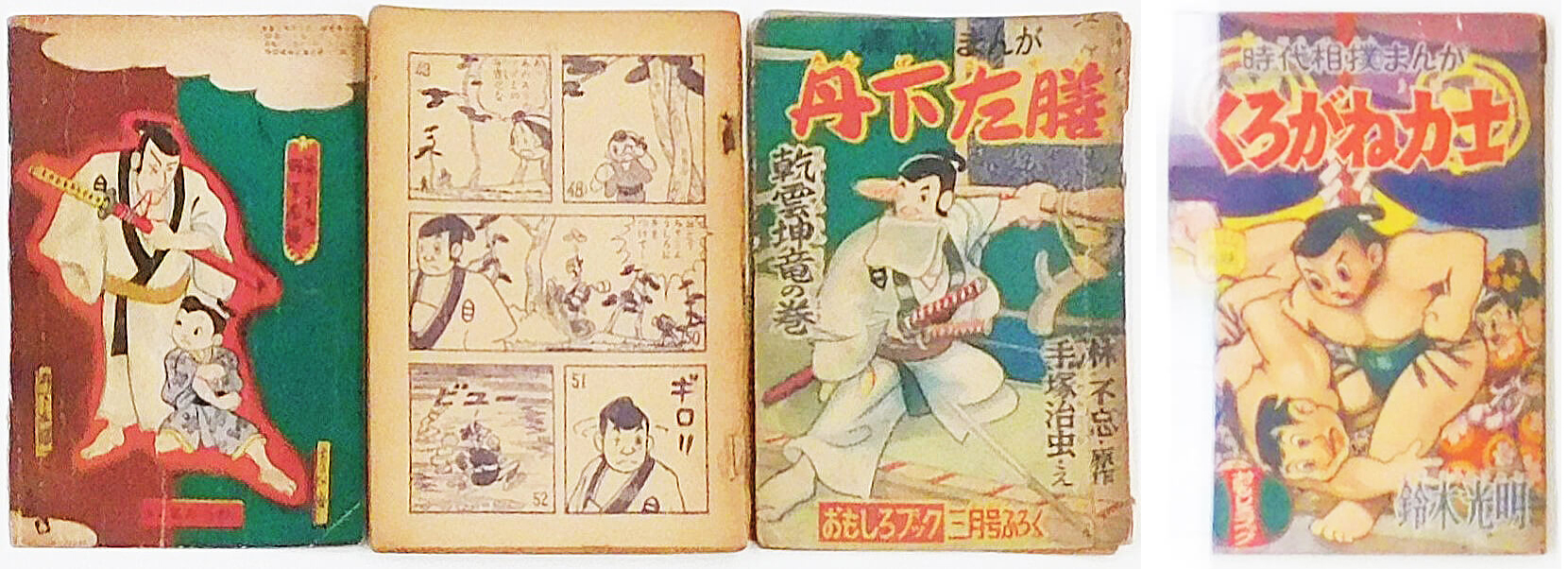

No.02

時代劇

鈴木作品には、過去の日本を舞台にしたものが多くあります。その中でも、江戸時代を中心とした剣劇など娯楽性の高いものを、ここでは「時代劇」としました。現在タイトルと内容のわかるもっとも初期の作品『江戸大変録』もそうですし、タイトルのみわかっている単行本の中では『慶安太平記』(日昭館 1953 ~ 4年ごろ)もおそらくそうでしょう。雑誌デビューの1955年には集英社の雑誌『おもしろブック』掲載の連載デビュー作「くろがね力士」、同集英社『幼年ブック』掲載の読切り「手りけん二郎丸」「にゃん太の恩返し」、『まぼろし剣士』(若木書房 単行本)などの時代劇を描いています。

鈴木の時代劇には、「時代相撲まんが」と冠された「くろがね力士」や、「少女時代将棋マンガ」といえる単行本作品『将棋のお駒ちゃん』(1956年)など一風変わったものがあります。「龍神橋の決闘」(1957年)、「白鳥鶴之介」「嵐獅子丸」(ともに『冒険王』1958年)、単行本作品『地獄城に起つ』(1958年)など、演出の効いた娯楽性に富む時代劇はむしろマンガ家として脂の乗った50年代後半に増えていきます。

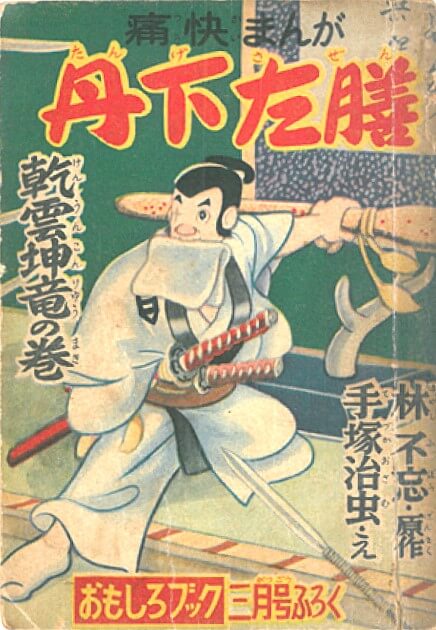

展示の連載二作目「丹下左膳 日光の巻」も時代劇です。状況からみて、手塚が連載予定だったものをひきついだのではないかと推測されます(中央のぞき込みケース参照)。

【展示品】

「丹下左膳 日光の巻」第1回

原作:林不忘

『おもしろブック』 集英社 1955年5月号 切りぬき

鈴木光明コレクション蔵

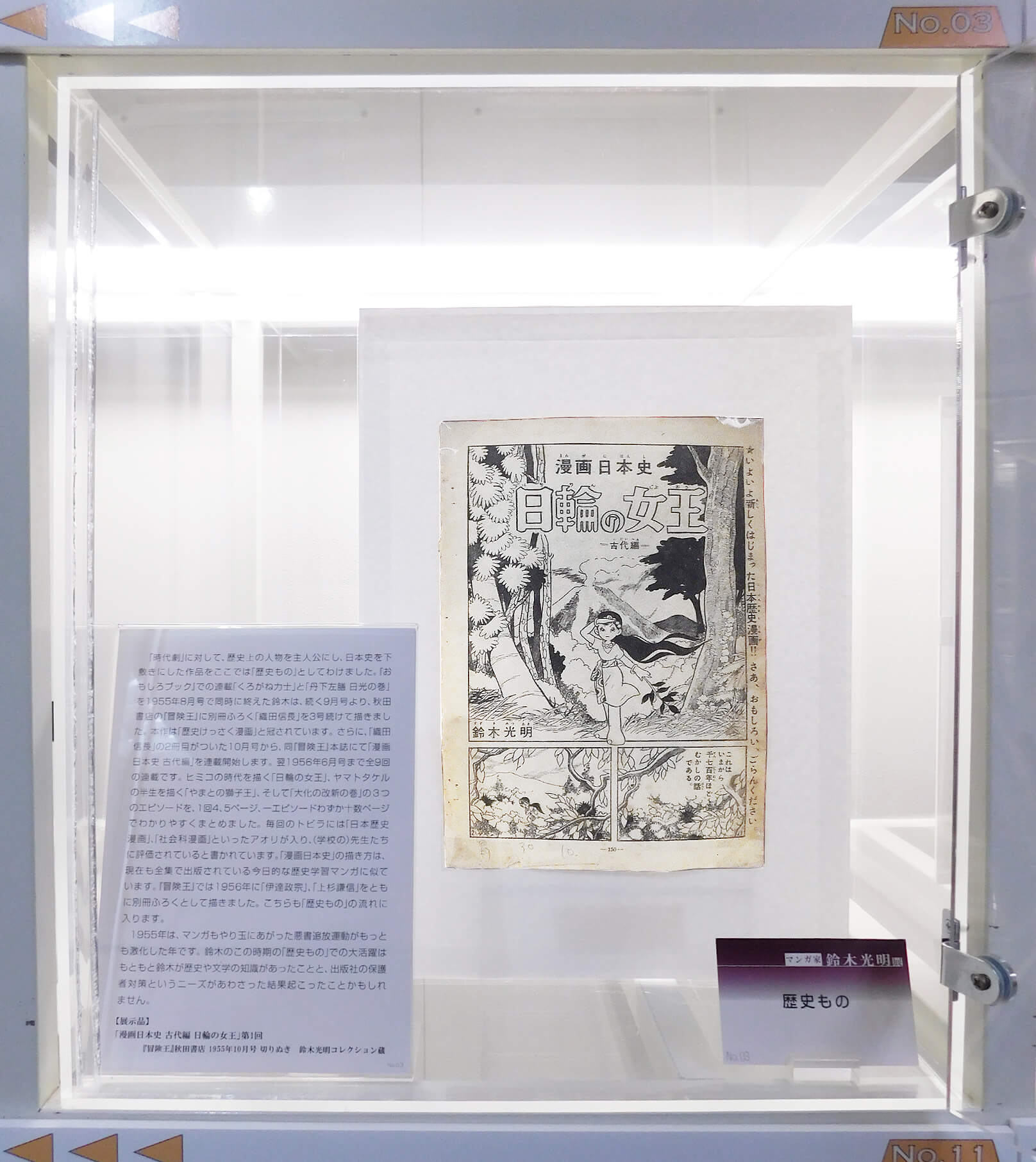

No.03

歴史もの

「時代劇」に対して、歴史上の人物を主人公にし、日本史を下敷きにした作品をここでは「歴史もの」としてわけました。『おもしろブック』での連載「くろがね力士」と「丹下左膳 日光の巻」を1955年8月号で同時に終えた鈴木は、続く9月号より、秋田書店の『冒険王』に別冊ふろく「織田信長」を3号続けて描きました。本作は「歴史けっさく漫画」と冠されています。さらに、「織田信長」の2冊目がついた10月号から、同『冒険王』本誌にて「漫画日本史 古代編」を連載開始します。翌1956年6月号まで全9回の連載です。ヒミコの時代を描く「日輪の女王」、ヤマトタケルの半生を描く「やまとの獅子王」、そして「大化の改新の巻」の3つのエピソードを、1回4、5ページ、一エピソードわずか十数ページでわかりやすくまとめました。毎回のトビラには「日本歴史漫画」、「社会科漫画」といったアオリが入り、(学校の)先生たちに評価されていると書かれています。「漫画日本史」の描き方は、現在も全集で出版されている今日的な歴史学習マンガに似ています。『冒険王』では1956年に「伊達政宗」、「上杉謙信」をともに別冊ふろくとして描きました。こちらも「歴史もの」の流れに入ります。

1955年は、マンガもやり玉にあがった悪書追放運動がもっとも激化した年です。鈴木のこの時期の「歴史もの」での大活躍はもともと鈴木が歴史や文学の知識があったことと、出版社の保護者対策というニーズがあわさった結果起こったことかもしれません。

【展示品】

「漫画日本史 古代編 日輪の女王」第1回

『冒険王』 秋田書店 1955年10月号 切りぬき

鈴木光明コレクション蔵

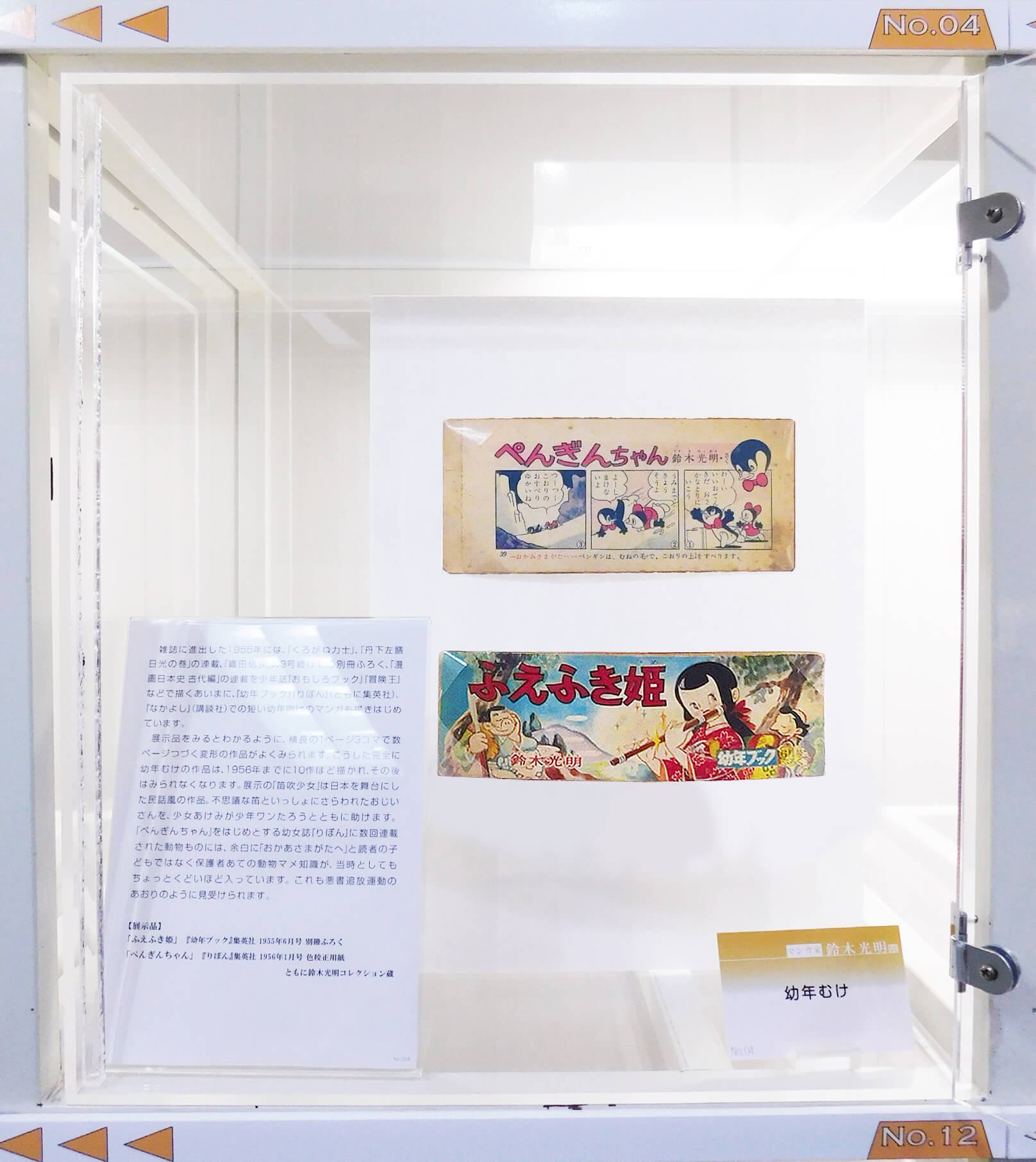

No.04

幼年むけ

雑誌に進出した1955年には、「くろがね力士」、「丹下左膳日光の巻」の連載、「織田信長」の3号続けての別冊ふろく、「漫画日本史 古代編」の連載を少年誌『おもしろブック』『冒険王』などで描くあいまに、『幼年ブック』『りぼん』(ともに集英社)、『なかよし』(講談社)での短い幼年向けのマンガも描きはじめています。

展示品をみるとわかるように、横長の1ページ3コマで数ページつづく変形の作品がよくみられます。こうした完全に幼年むけの作品は、1956年までに10作ほど描かれ、その後はみられなくなります。展示の「笛吹少女」は日本を舞台にした民話風の作品。不思議な笛といっしょにさらわれたおじいさんを、少女あけみが少年ワンたろうとともに助けます。「ぺんぎんちゃん」をはじめとする幼女誌『りぼん』に数回連載された動物ものには、余白に「おかあさまがたへ」と読者の子どもではなく保護者あての動物マメ知識が、当時としてもちょっとくどいほど入っています。これも悪書追放運動のあおりのように見受けられます。

【展示品】

「ふえふき姫」

『幼年ブック』 集英社 1955年6月号 別冊ふろく

「ぺんぎんちゃん」

『りぼん』 集英社 1956年1月号 色校正用紙

ともに鈴木光明コレクション蔵

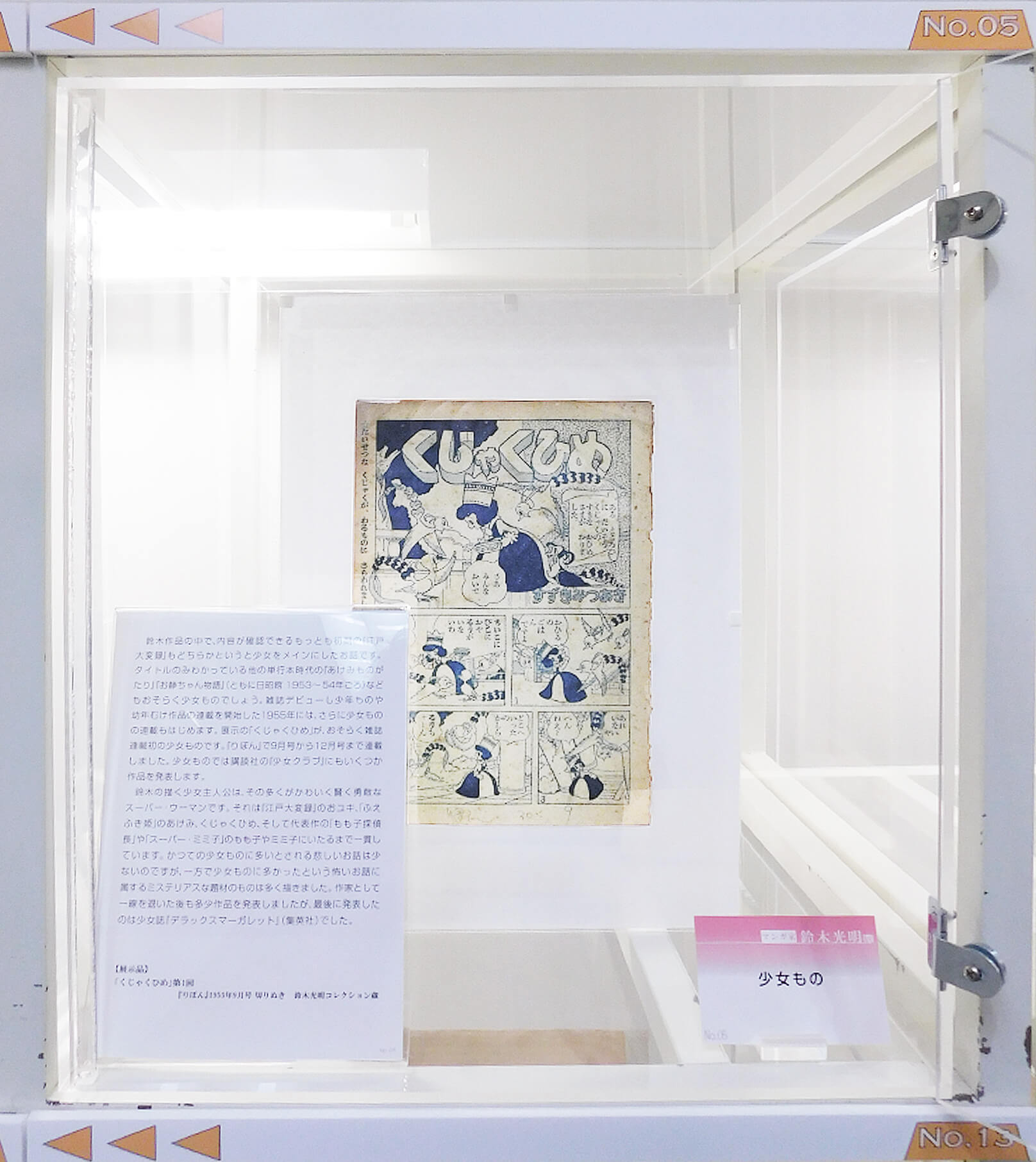

No.05

少女もの

鈴木作品の中で、内容が確認できるもっとも初期の『江戸大変録』もどちらかというと少女をメインにしたお話です。タイトルのみわかっている他の単行本時代の『あけみものがたり』『お静ちゃん物語』(ともに日昭館 1953~54年ごろ)などもおそらく少女ものでしょう。雑誌デビューし少年ものや幼年むけ作品の連載を開始した1955年には、さらに少女ものの連載もはじめます。展示の「くじゃくひめ」が、おそらく雑誌連載初の少女ものです。『りぼん』で9月号から12月号まで連載しました。少女ものでは講談社の『少女クラブ』にもいくつか作品を発表します。

鈴木の描く少女主人公は、その多くがかわいく賢く勇敢なスーパー・ウーマンです。それは『江戸大変録』のおユキ、「ふえふき姫」のあけみ、くじゃくひめ、そして代表作の「もも子探偵長」や「スーパー・ミミ子」のもも子やミミ子にいたるまで一貫しています。かつての少女ものに多いとされる悲しいお話は少ないのですが、一方で少女ものに多かったという怖いお話に属するミステリアスな題材のものは多く描きました。作家として一線を退いた後も多少作品を発表しましたが、最後に発表したのは少女誌『デラックスマーガレット』(集英社)でした。

【展示品】

「くじゃくひめ」第1回

『りぼん』 集英社 1955年9月号 切りぬき

鈴木光明コレクション蔵

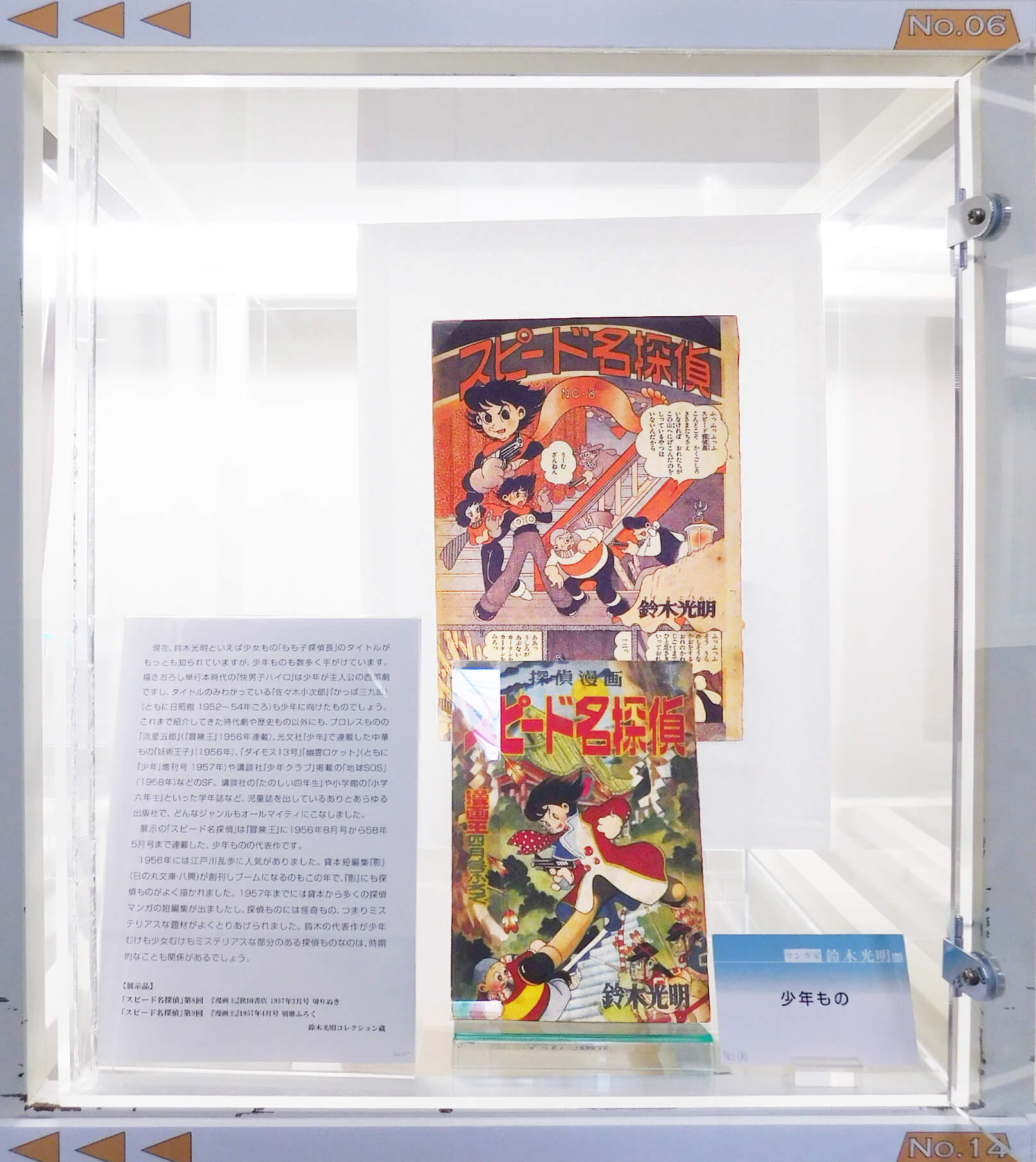

No.06

少年もの

現在、鈴木光明といえば少女もの「もも子探偵長」のタイトルがもっとも知られていますが、少年ものも数多く手がけています。描きおろし単行本時代の『快男子ハイロ』は少年が主人公の西部劇ですし、タイトルのみわかっている『佐々木小次郎』『かっぱ三九郎』(ともに日昭館 1952~54年ごろ)も少年に向けたものでしょう。これまで紹介してきた時代劇や歴史もの以外にも、プロレスものの「流星五郎」(『冒険王』1956年連載)、光文社『少年』で連載した中華もの「妖術王子」(1956年)、「ダイモス13号」「幽霊ロケット」(ともに『少年』増刊号 1957年)や講談社『少年クラブ』掲載の「地球SOS」(1958年)などのSF。講談社の『たのしい四年生』や小学館の『小学六年生』といった学年誌など、児童誌を出しているありとあらゆる出版社で、どんなジャンルもオールマイティにこなしました。

展示の「スピード名探偵」は『冒険王』に1956年8月号から58年5月号まで連載した、少年ものの代表作です。

1956年には江戸川乱歩に人気がありました。貸本短編集『影』(日の丸文庫・八興)が創刊しブームになるのもこの年で、『影』にも探偵ものがよく描かれました。1957年までには貸本から多くの探偵マンガの短編集が出ましたし、探偵ものには怪奇もの、つまりミステリアスな題材がよくとりあげられました。鈴木の代表作が少年むけも少女むけもミステリアスな部分のある探偵ものなのは、時期的なことも関係があるでしょう。

【展示品】

「スピード名探偵」第8回

『漫画王』 秋田書店 1957年3月号 切りぬき

「スピード名探偵」第9回

『漫画王』 秋田書店 1957年4月号 別冊ふろく

鈴木光明コレクション蔵

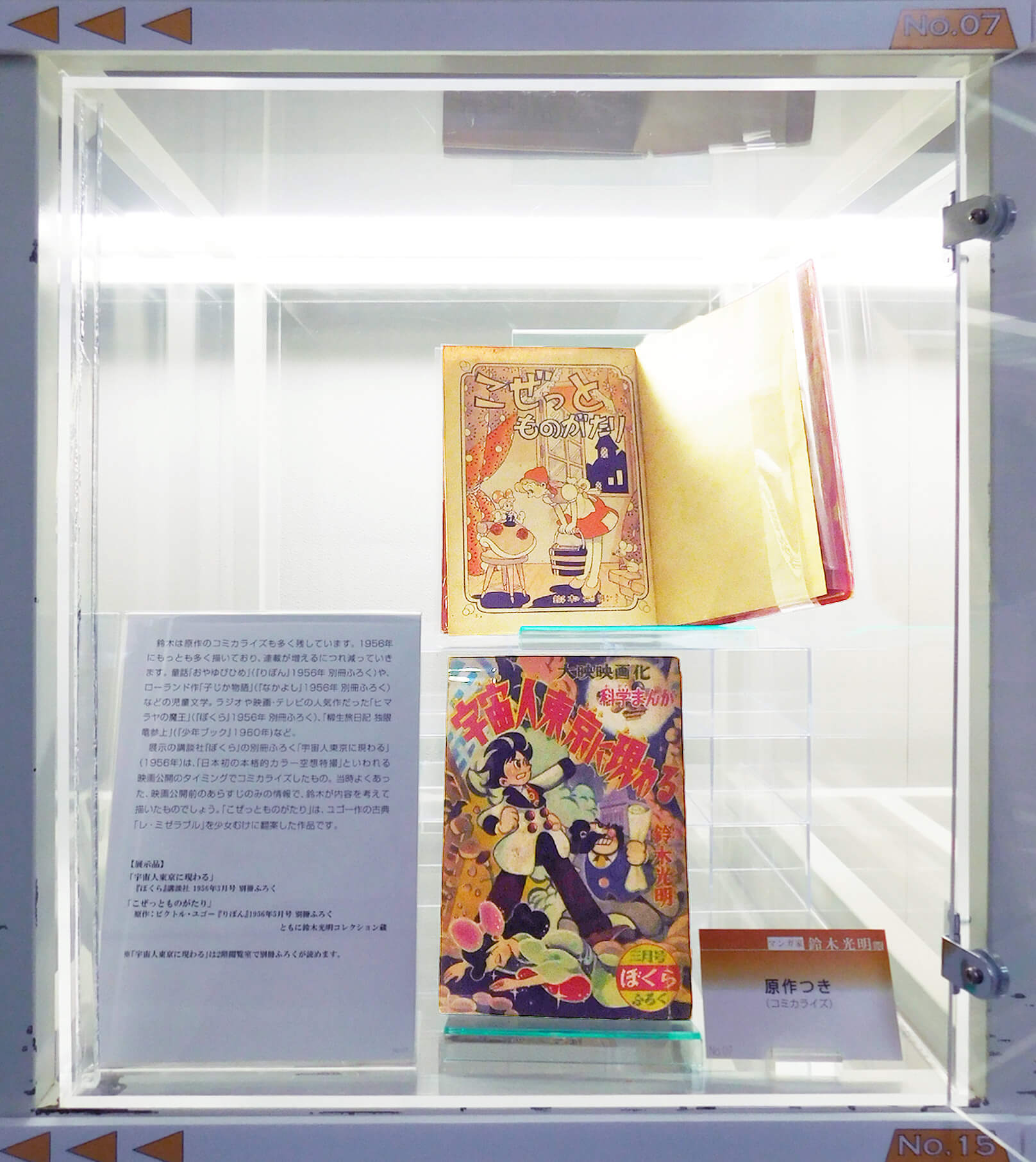

No.07

原作つき(コミカライズ)

鈴木は原作のコミカライズも多く残しています。1956年にもっとも多く描いており、連載が増えるにつれ減っていきます。童話「おやゆびひめ」(『りぼん』1956年 別冊ふろく)や、ローランド作「子じか物語」(『なかよし』1956年 別冊ふろく)などの児童文学。ラジオや映画・テレビの人気作だった「ヒマラヤの魔王」(『ぼくら』1956年 別冊ふろく)、「柳生旅日記 独眼竜参上」『( 少年ブック』1960年)など。

展示の講談社『ぼくら』の別冊ふろく「宇宙人東京に現わる」(1956年)は、「日本初の本格的カラー空想特撮」といわれる映画公開のタイミングでコミカライズしたもの。当時よくあった、映画公開前のあらすじのみの情報で、鈴木が内容を考えて描いたものでしょう。「こぜっとものがたり」は、ユゴー作の古典「レ・ミゼラブル」を少女むけに翻案した作品です。

【展示品】

「宇宙人東京に現わる」

『ぼくら』 講談社 1956年3月号 別冊ふろく

「こぜっとものがたり」

原作:ビクトル・ユゴー

『りぼん』 集英社 1956年5月号 別冊ふろく

ともに鈴木光明コレクション蔵

※「宇宙人東京に現わる」は2階閲覧室で別冊ふろくが読めます。

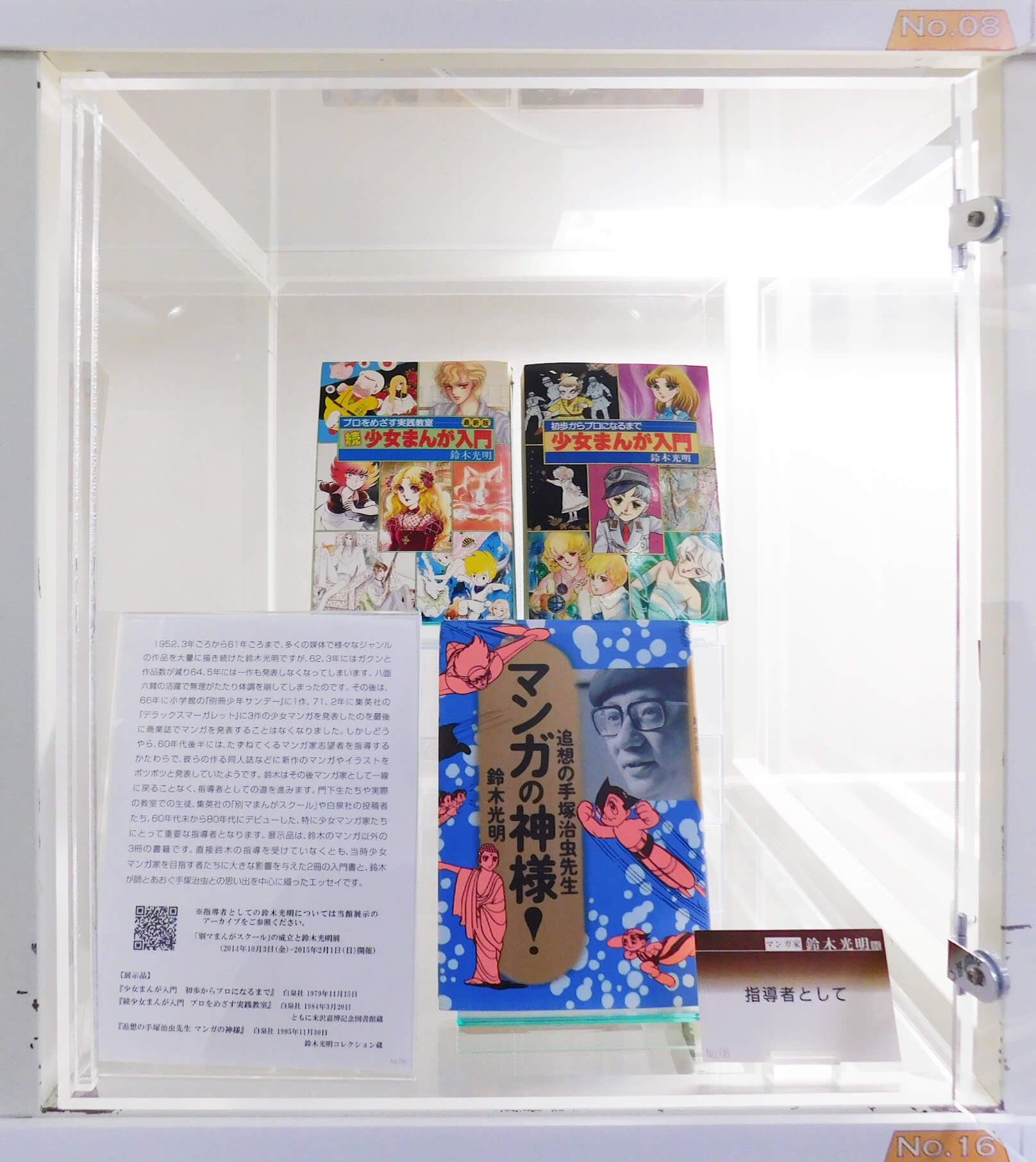

No.08

指導者として

1952、3年ごろから61年ごろまで、多くの媒体で様々なジャンルの作品を大量に描き続けた鈴木光明ですが、62、3年にはガクンと作品数が減り64、5年には一作も発表しなくなってしまいます。八面六臂の活躍で無理がたたり体調を崩してしまったのです。その後は、66年に小学館の『別冊少年サンデー』に1作、71、2年に集英社の『デラックスマーガレット』に3作の少女マンガを発表したのを最後に商業誌でマンガを発表することはなくなりました。しかしどうやら、60年代後半には、たずねてくるマンガ家志望者を指導するかたわらで、彼らの作る同人誌などに新作のマンガやイラストをポツポツと発表していたようです。鈴木はその後マンガ家として一線に戻ることなく、指導者としての道を進みます。門下生たちや実際の教室での生徒、集英社の「別マまんがスクール」や白泉社の投稿者たち、60年代末から80年代にデビューした、特に少女マンガ家たちにとって重要な指導者となります。展示品は、鈴木のマンガ以外の3冊の書籍です。直接鈴木の指導を受けていなくとも、当時少女マンガ家を目指す者たちに大きな影響を与えた2冊の入門書と、鈴木が師とあおぐ手塚治虫との思い出を中心に綴ったエッセイです。

※指導者としての鈴木光明については当館展示のアーカイブをご参照ください。

「別マまんがスクール」の成立と鈴木光明展( 2014年10月3日[金]-2015年2月1日[日]開催)

【展示品】

『少女まんが入門 初歩からプロになるまで』

白泉社 1979年11月15日

『続少女まんが入門 プロをめざす実践教室』

白泉社 1984年3月20日

ともに米沢嘉博記念図書館蔵

『追想の手塚治虫先生 マンガの神様』

白泉社 1995年11月30日

鈴木光明コレクション蔵

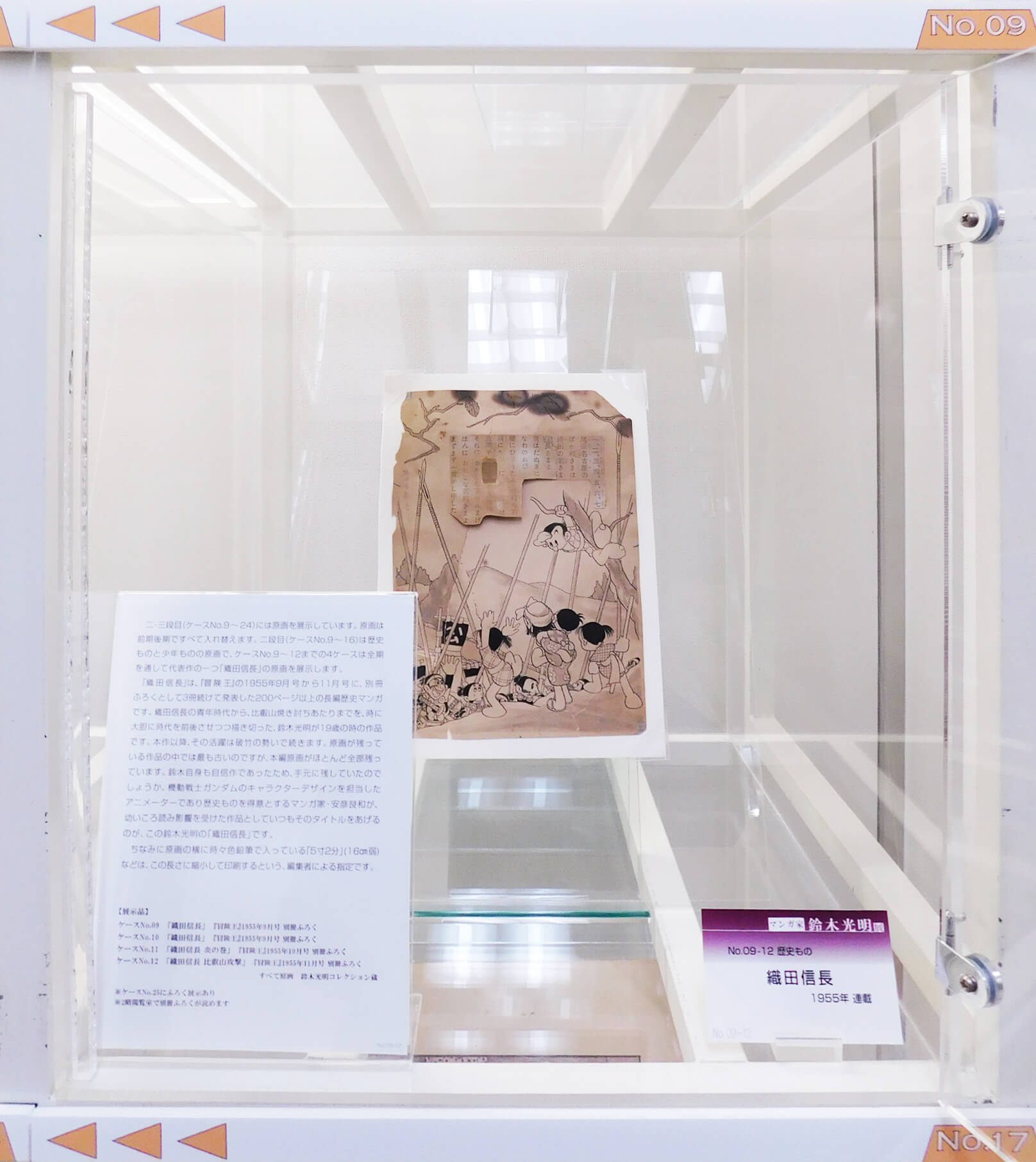

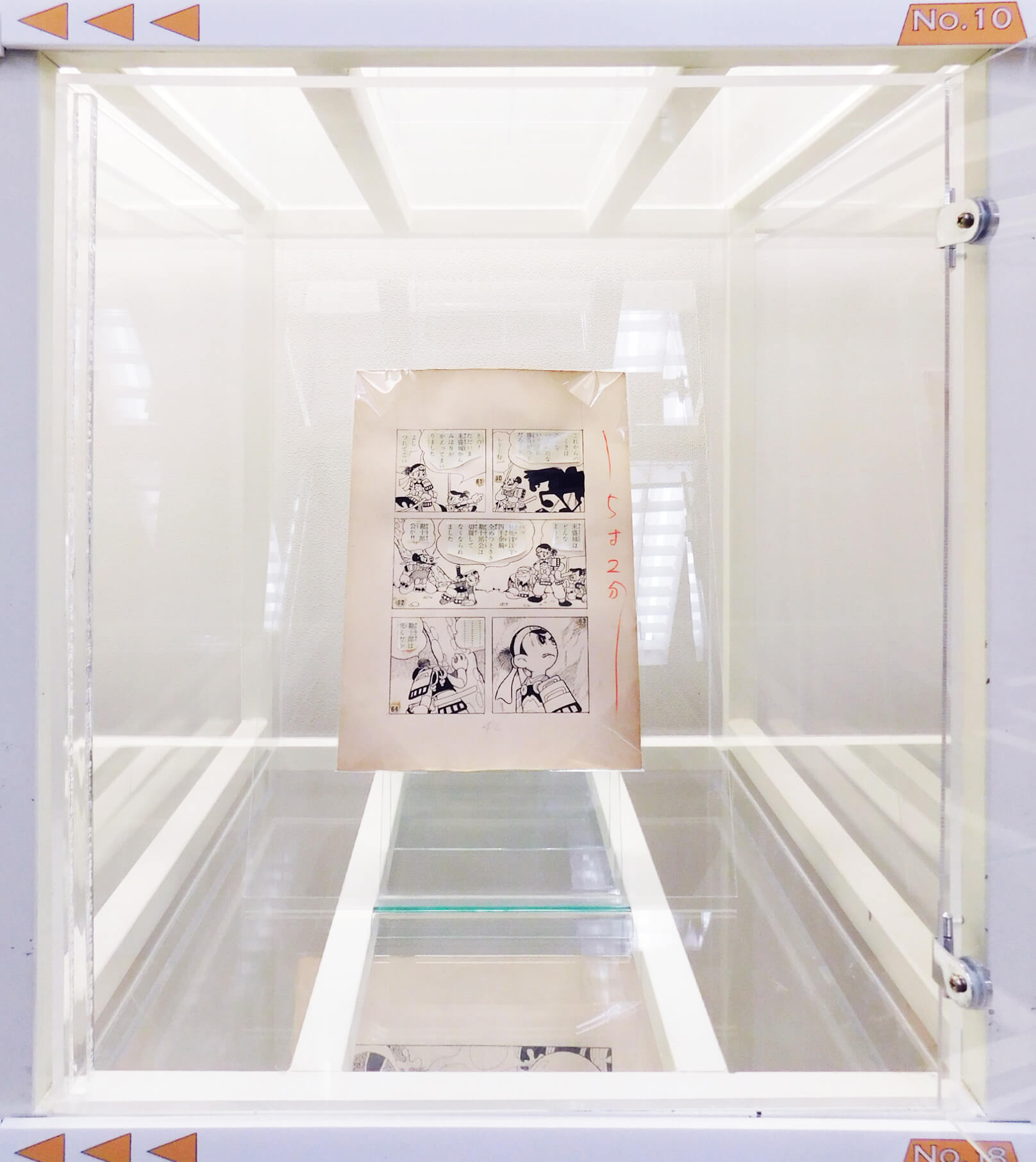

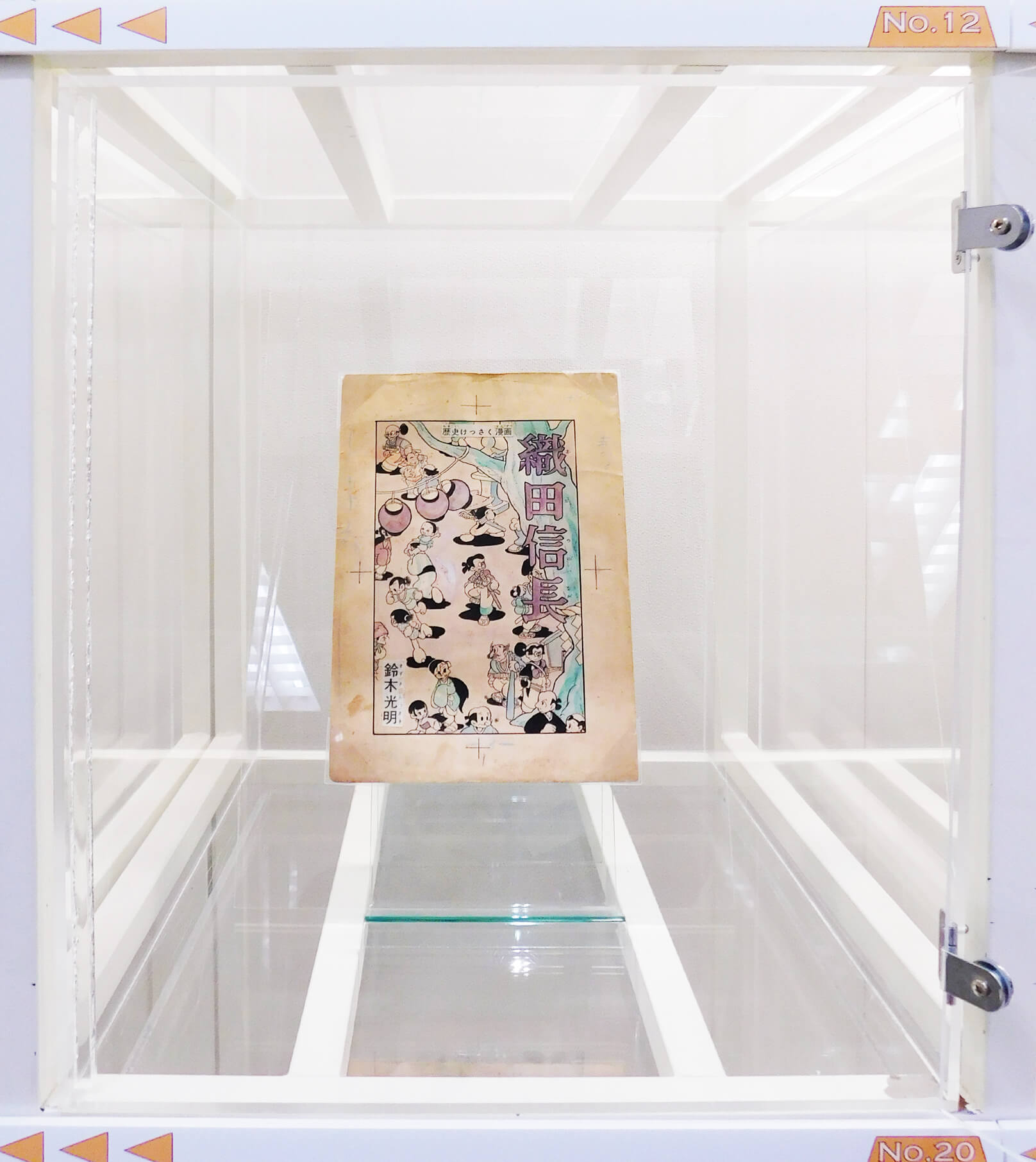

No.09-12

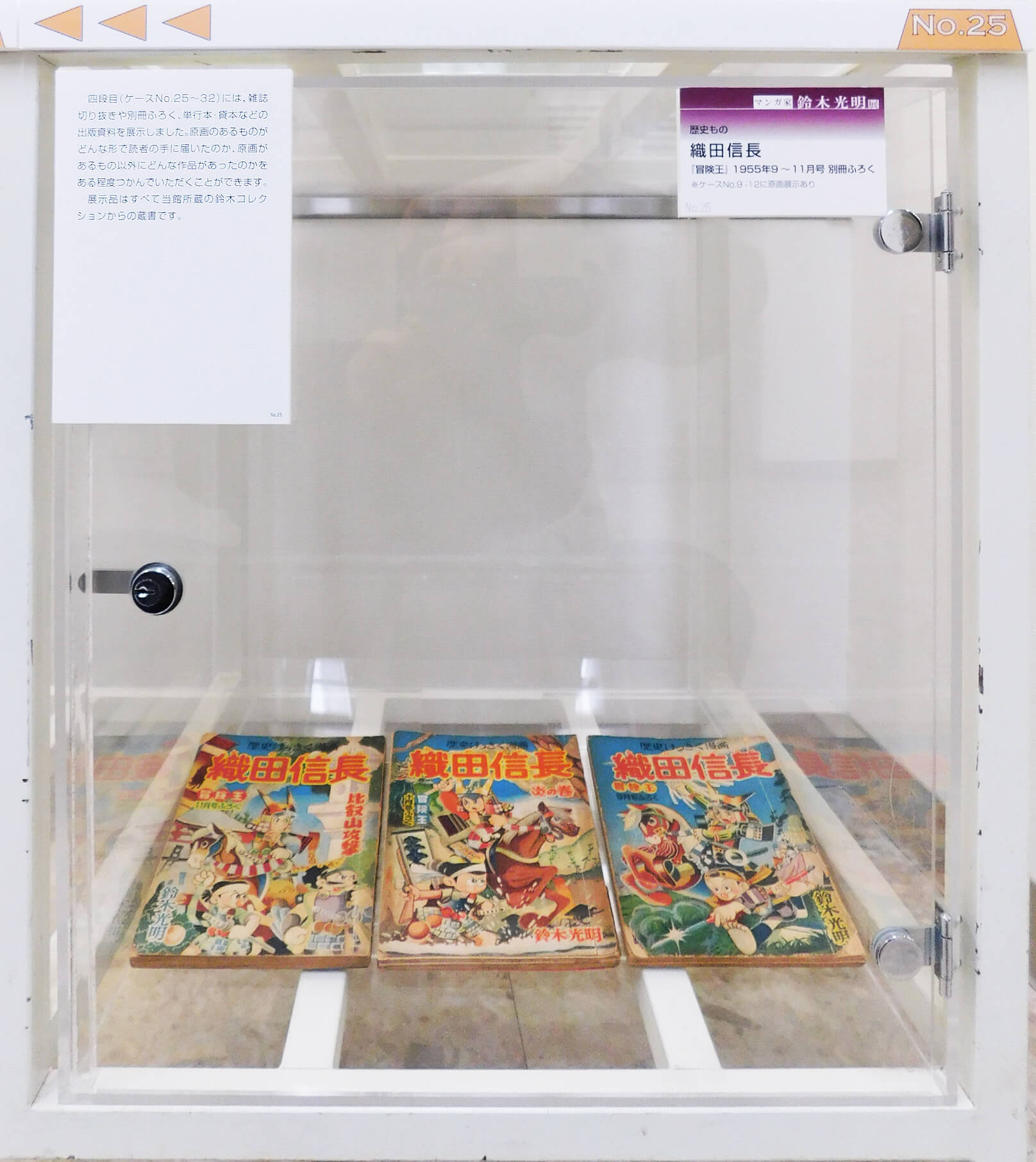

織田信長(1955年 連載)

二・三段目(ケースNo.9~24)には原画を展示しています。原画は前期後期ですべて入れ替えます。二段目(ケースNo.9~16)は歴史ものと少年ものの原画で、ケースNo.9~12までの4ケースは全期を通して代表作の一つ「織田信長」の原画を展示します。

「織田信長」は、『冒険王』の1955年9月号から11月号に、別冊ふろくとして3冊続けて発表した200ページ以上の長編歴史マンガです。織田信長の青年時代から、比叡山焼き討ちあたりまでを、時に大胆に時代を前後させつつ描き切った、鈴木光明が19歳の時の作品です。本作以降、その活躍は破竹の勢いで続きます。原画が残っている作品の中では最も古いのですが、本編原画がほとんど全部残っています。鈴木自身も自信作であったため、手元に残していたのでしょうか。機動戦士ガンダムのキャラクターデザインを担当したアニメーターであり歴史ものを得意とするマンガ家・安彦良和が、幼いころ読み影響を受けた作品としていつもそのタイトルをあげるのが、この鈴木光明の「織田信長」です。

ちなみに原画の横に時々色鉛筆で入っている「5寸2分」(16㎝弱)などは、この長さに縮小して印刷するという、編集者による指定です。

No.09

No.10

No.11

No.12

【展示品】

No.09 「織田信長」 『冒険王』 秋田書店 1955年9月号 別冊ふろく

No.10 「織田信長」 『冒険王』 秋田書店 1955年9月号 別冊ふろく

No.11 「織田信長 炎の巻」 『冒険王』 秋田書店 1955年10月号 別冊ふろく

No.12 「織田信長 比叡山攻撃」 『冒険王』 秋田書店 1955年11月号 別冊ふろく

すべて原画

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.25にふろく展示あり

※2階閲覧室で別冊ふろくが読めます

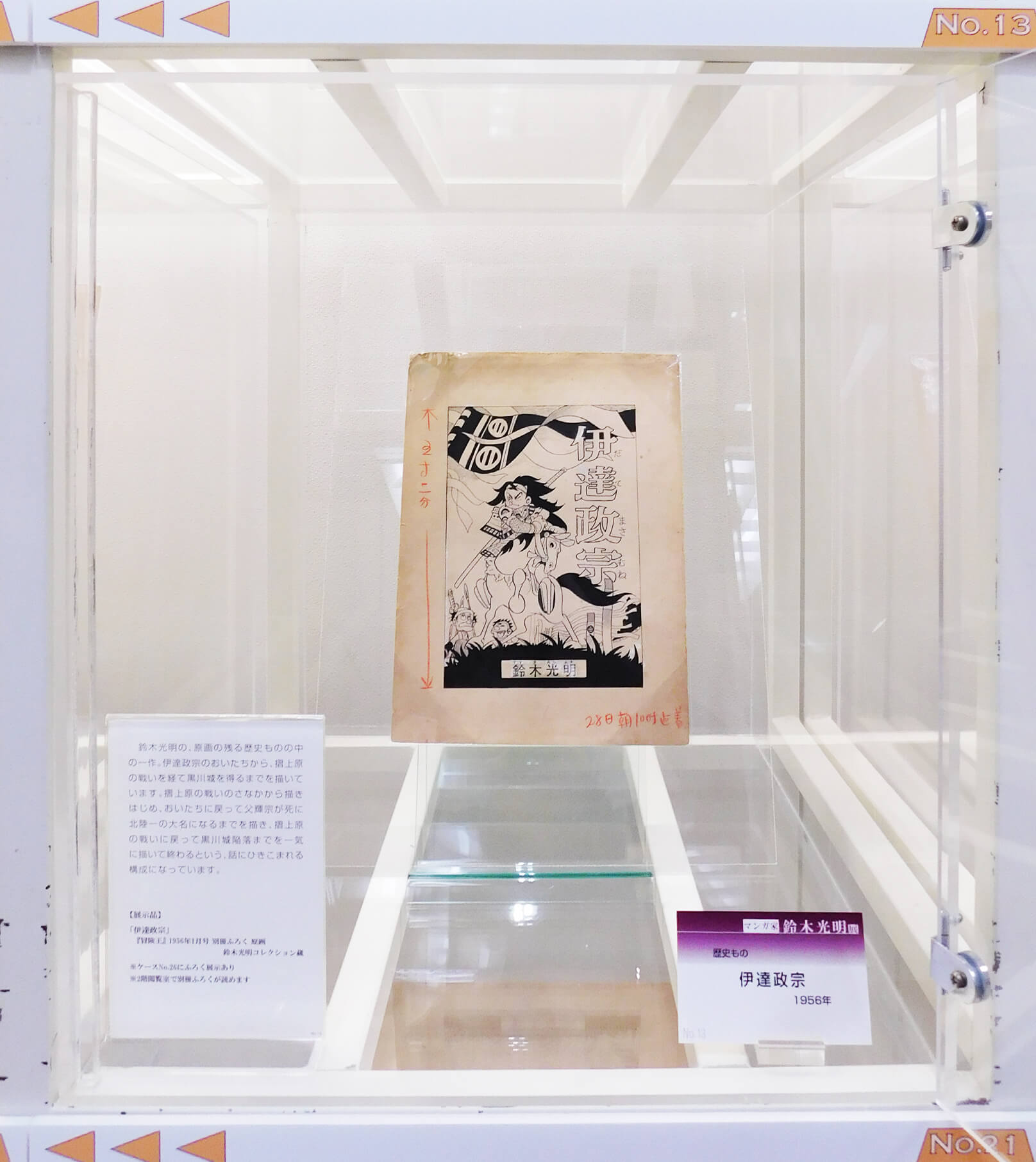

No.13

伊達政宗(1956年)

鈴木光明の、原画の残る歴史ものの中の一作。伊達政宗のおいたちから、摺上原の戦いを経て黒川城を得るまでを描いています。摺上原の戦いのさなかから描きはじめ、おいたちに戻って父輝宗が死に北陸一の大名になるまでを描き、摺上原の戦いに戻って黒川城陥落までを一気に描いて終わるという、話にひきこまれる構成になっています。

【展示品】

「伊達政宗」

『冒険王』 秋田書店 1956年1月号 別冊ふろく 原画

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.26にふろく展示あり

※2階閲覧室で別冊ふろくが読めます

No.14

妖術王子(1956年 連載)

孫悟空をまつる雲夢山の噴火と同時に生まれた妖術王子が活躍する中華伝奇もの。妖術王子は赤脚大仙の生まれ変わりという設定です。赤脚大仙は道教でいうところの、人民をよく助ける伝説上の裸足の仙人のこと。光文社の『少年』に1956年の8月号から10月号に連載されました。展示の原画は連載第一回最初のページ。中華風の装飾が美しいです。

【展示品】

「妖術王子」第1回

『少年』 光文社 1956年8月号 原画

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.27にふろく展示あり

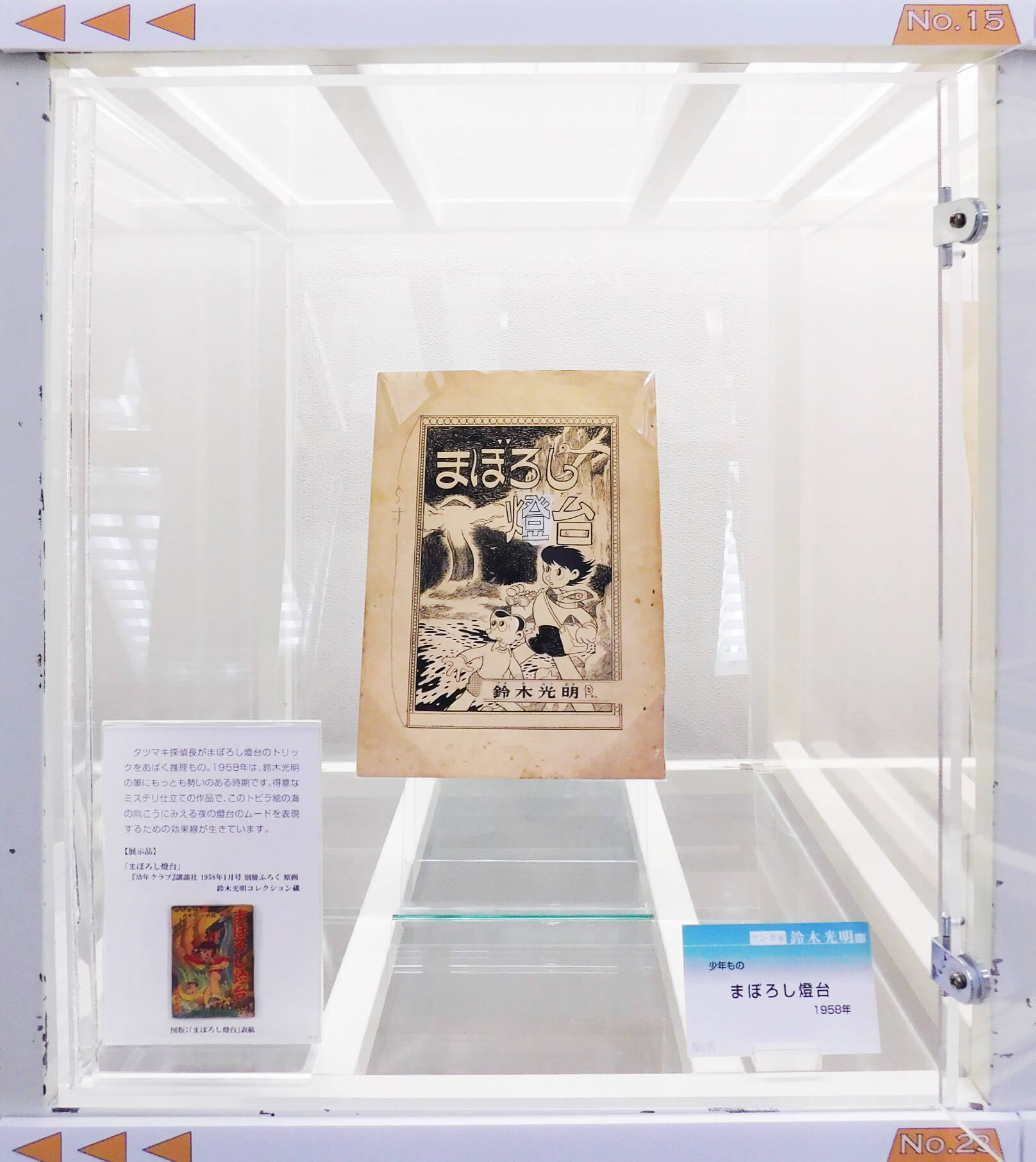

No.15

まぼろし燈台(1958年)

タツマキ探偵長がまぼろし燈台のトリックをあばく推理もの。1958年は、鈴木光明の筆にもっとも勢いのある時期です。得意なミステリ仕立ての作品で、このトビラ絵の海の向こうにみえる夜の燈台のムードを表現するための効果線が生きています。

【展示品】

「まぼろし燈台」

『幼年クラブ』 講談社 1958年1月号 別冊ふろく 原画

鈴木光明コレクション蔵

図版:「まぼろし燈台」表紙

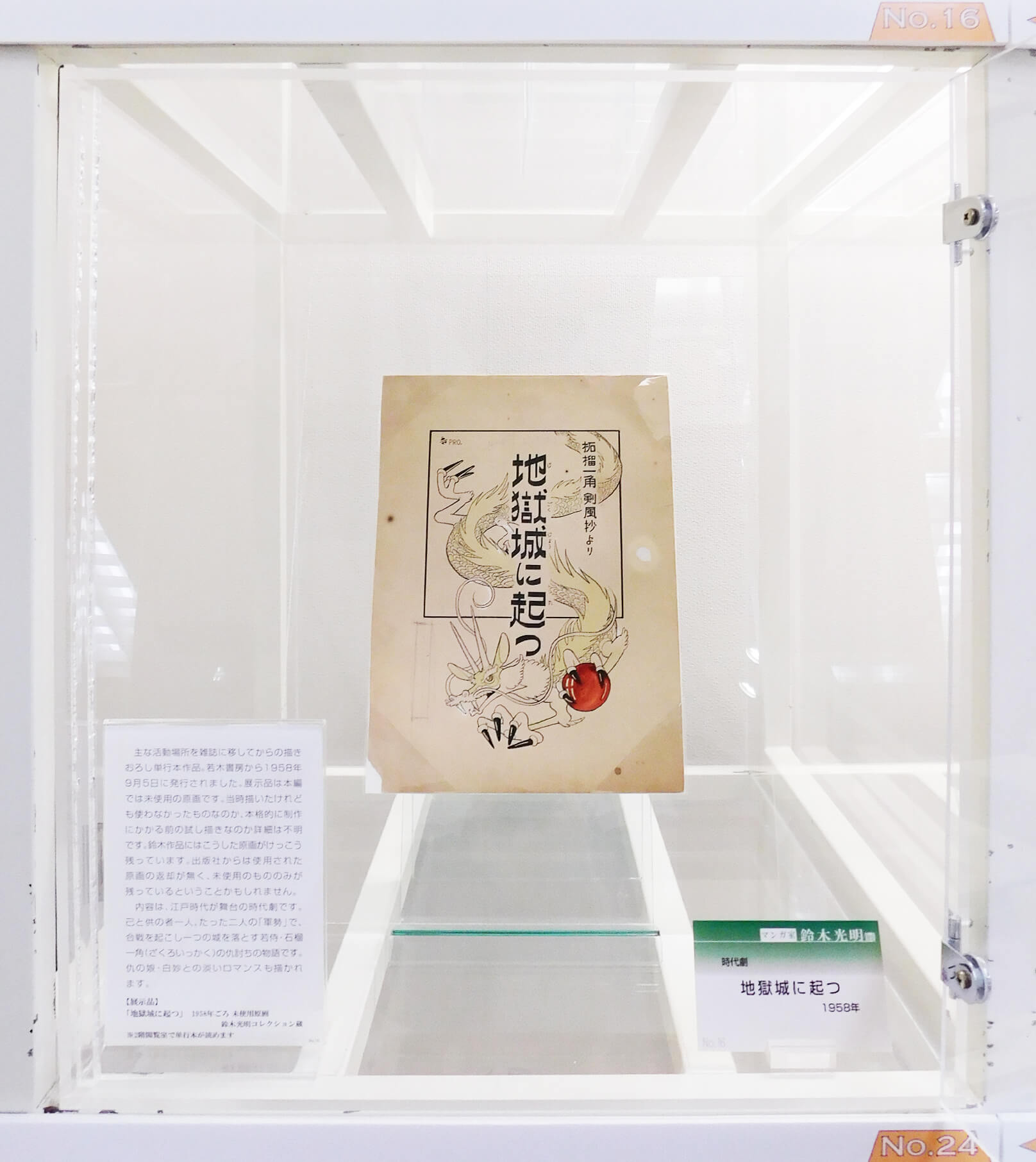

No.16

地獄城に起つ(1958年)

主な活動場所を雑誌に移してからの描きおろし単行本作品。若木書房から1958年9月5日に発行されました。展示品は本編では未使用の原画です。当時描いたけれども使わなかったものなのか、本格的に制作にかかる前の試し描きなのか詳細は不明です。鈴木作品にはこうした原画がけっこう残っています。出版社からは使用された原画の返却が無く、未使用のもののみが残っているということかもしれません。

内容は、江戸時代が舞台の時代劇です。己と供の者一人、たった二人の「軍勢」で、合戦を起こし一つの城を落とす若侍・石榴一角(ざくろいっかく)の仇討ちの物語です。仇の娘・白妙との淡いロマンスも描かれます。

【展示品】

「地獄城に起つ」

1958年ごろ

未使用原画

鈴木光明コレクション蔵

※2階閲覧室で単行本が読めます

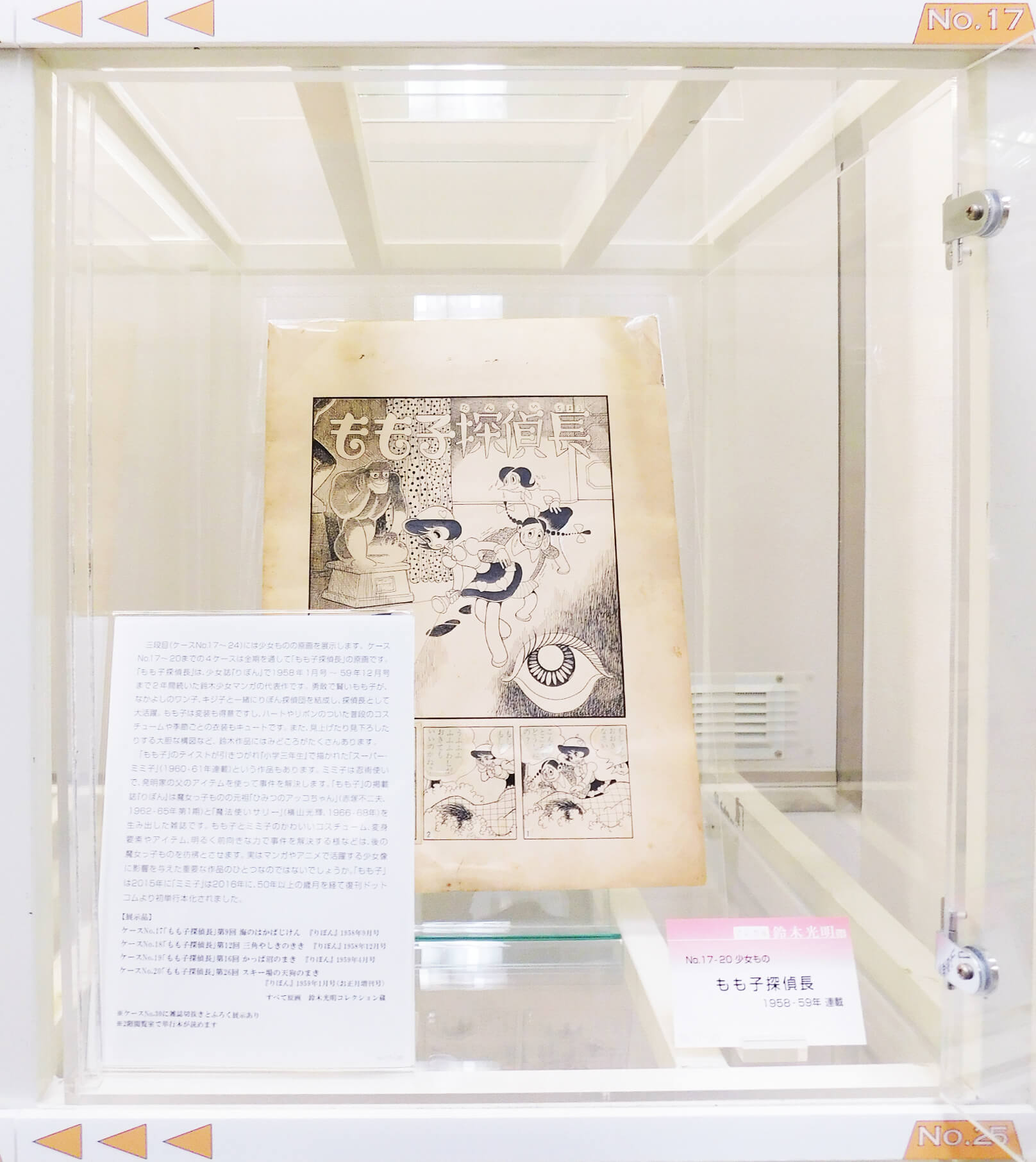

No.17-20

もも子探偵長(1958-59年 連載)

三段目(ケースNo.17~24)には少女ものの原画を展示します。ケースNo.17~20までの4ケースは全期を通して「もも子探偵長」の原画です。

「もも子探偵長」は、少女誌『りぼん』で1958年1月号~59年12月号まで2年間続いた鈴木少女マンガの代表作です。勇敢で賢いもも子が、なかよしのワン子、キジ子と一緒にりぼん探偵団を結成し、探偵長として大活躍。もも子は変装も得意ですし、ハートやリボンのついた普段のコスチュームや季節ごとの衣装もキュートです。また、見上げたり見下ろしたりする大胆な構図など、鈴木作品にはみどころがたくさんあります。

「もも子」のテイストが引きつがれ『小学三年生』で描かれた「スーパー・ミミ子」(1960-61年連載)という作品もあります。ミミ子は忍術使いで、発明家の父のアイテムを使って事件を解決します。「もも子」の掲載誌『りぼん』は魔女っ子ものの元祖「ひみつのアッコちゃん」(赤塚不二夫、1962-65年第1期)と「魔法使いサリー」(横山光輝、1966-68年)を生み出した雑誌です。もも子とミミ子のかわいいコスチューム、変身要素やアイテム、明るく前向きな力で事件を解決する様などは、後の魔女っ子ものを彷彿とさせます。実はマンガやアニメで活躍する少女像に影響を与えた重要な作品のひとつなのではないでしょうか。「もも子」は2015年に「ミミ子」は2016年に、50年以上の歳月を経て復刊ドットコムより初単行本化されました。

No.17

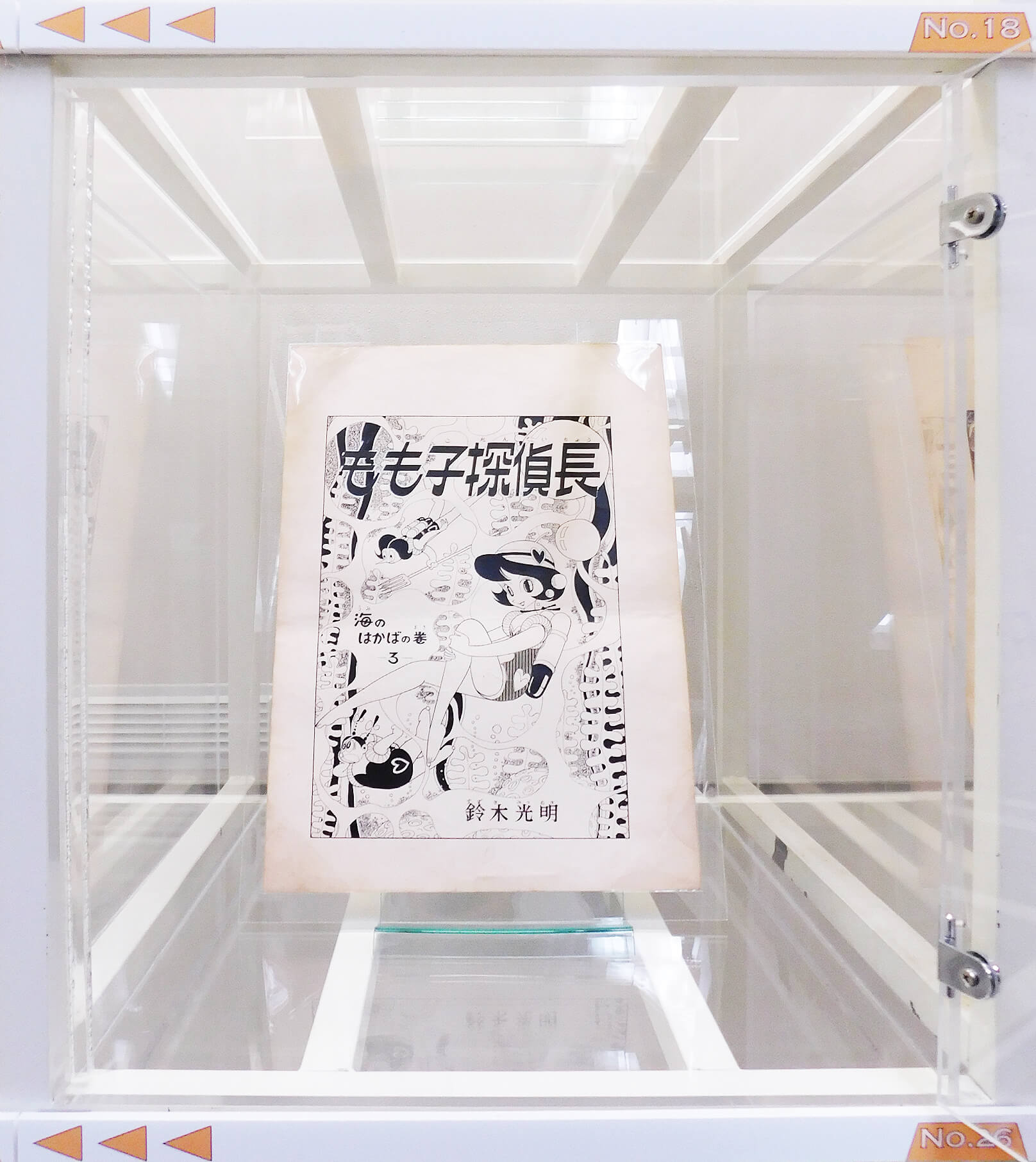

No.18

No.19

No.20

【展示品】

No.17 「もも子探偵長」第12回 三角やしきのきき 『りぼん』 集英社 1958年12月号

No.18 「もも子探偵長」第9回 海のはかばじけん 『りぼん』 集英社 1958年9月号

No.19 「もも子探偵長」第16回 かっぱ沼のまき 『りぼん』 集英社 1959年4月号

No.20 「もも子探偵長」第26回 スキー場の天狗のまき 『りぼん』 集英社 1959年1月号(お正月増刊号)

すべて原画

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.30に雑誌切抜きとふろく展示あり

※2階閲覧室で単行本が読めます

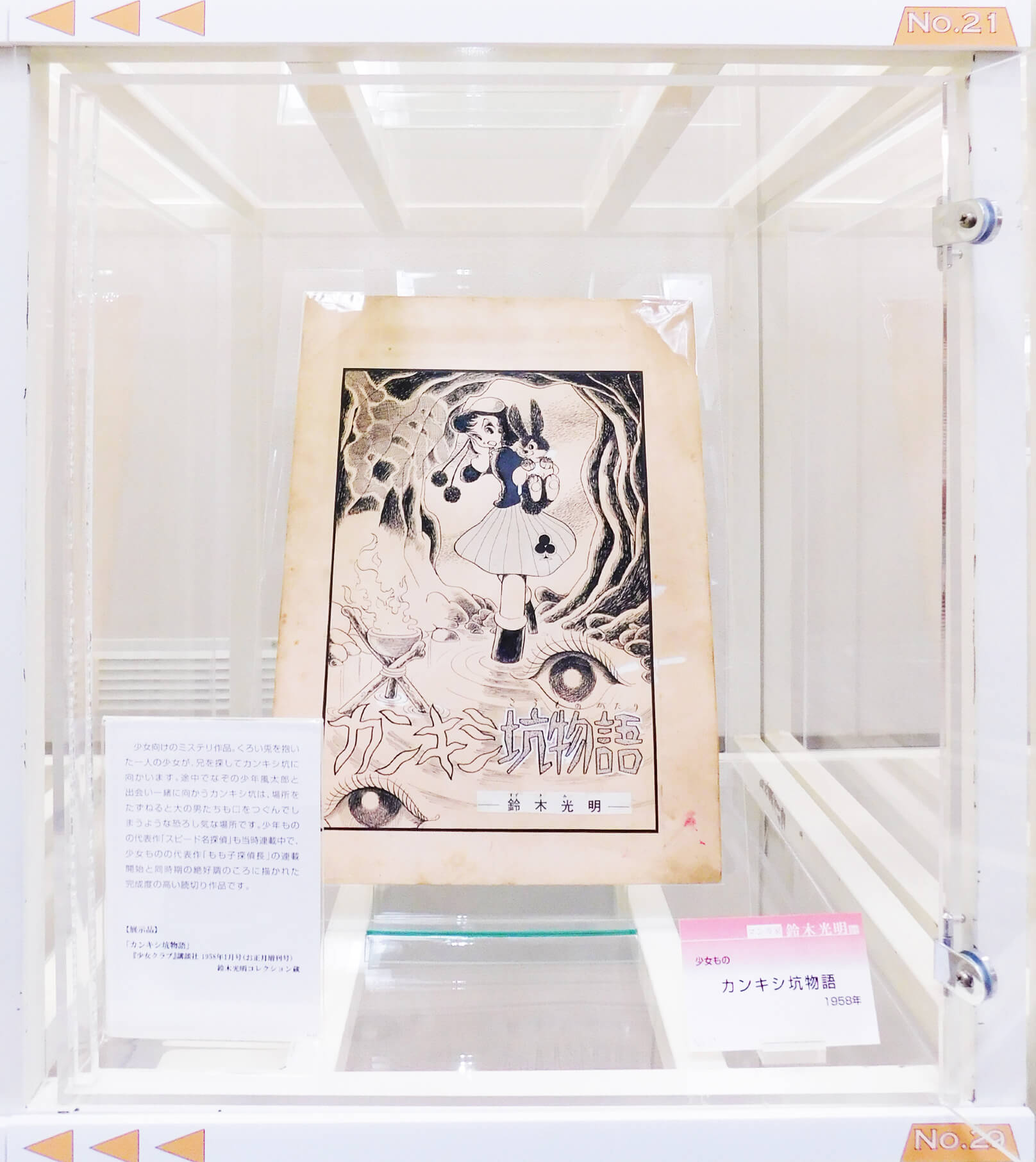

No.21

カンキシ坑物語(1958年)

女向けのミステリ作品。くろい兎を抱いた一人の少女が、兄を探してカンキシ坑に向かいます。途中でなぞの少年風太郎と出会い一緒に向かうカンキシ坑は、場所をたずねると大の男たちも口をつぐんでしまうような恐ろし気な場所です。少年ものの代表作「スピード名探偵」も当時連載中で、少女ものの代表作「もも子探偵長」の連載開始と同時期の絶好調のころに描かれた完成度の高い読切り作品です。

【展示品】

「カンキシ坑物語」

『少女クラブ』 講談社 1958年1月号(お正月増刊号)

鈴木光明コレクション蔵

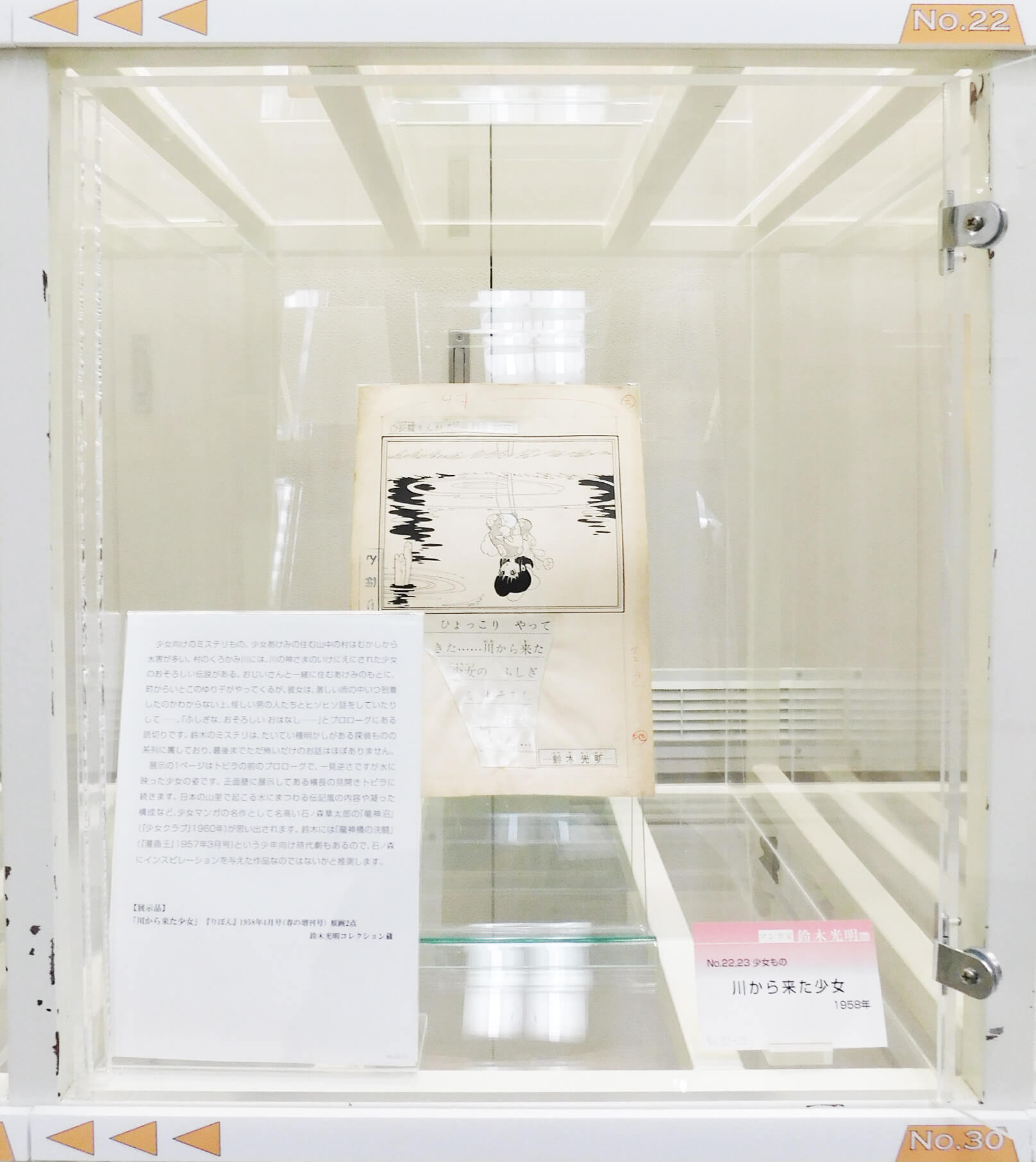

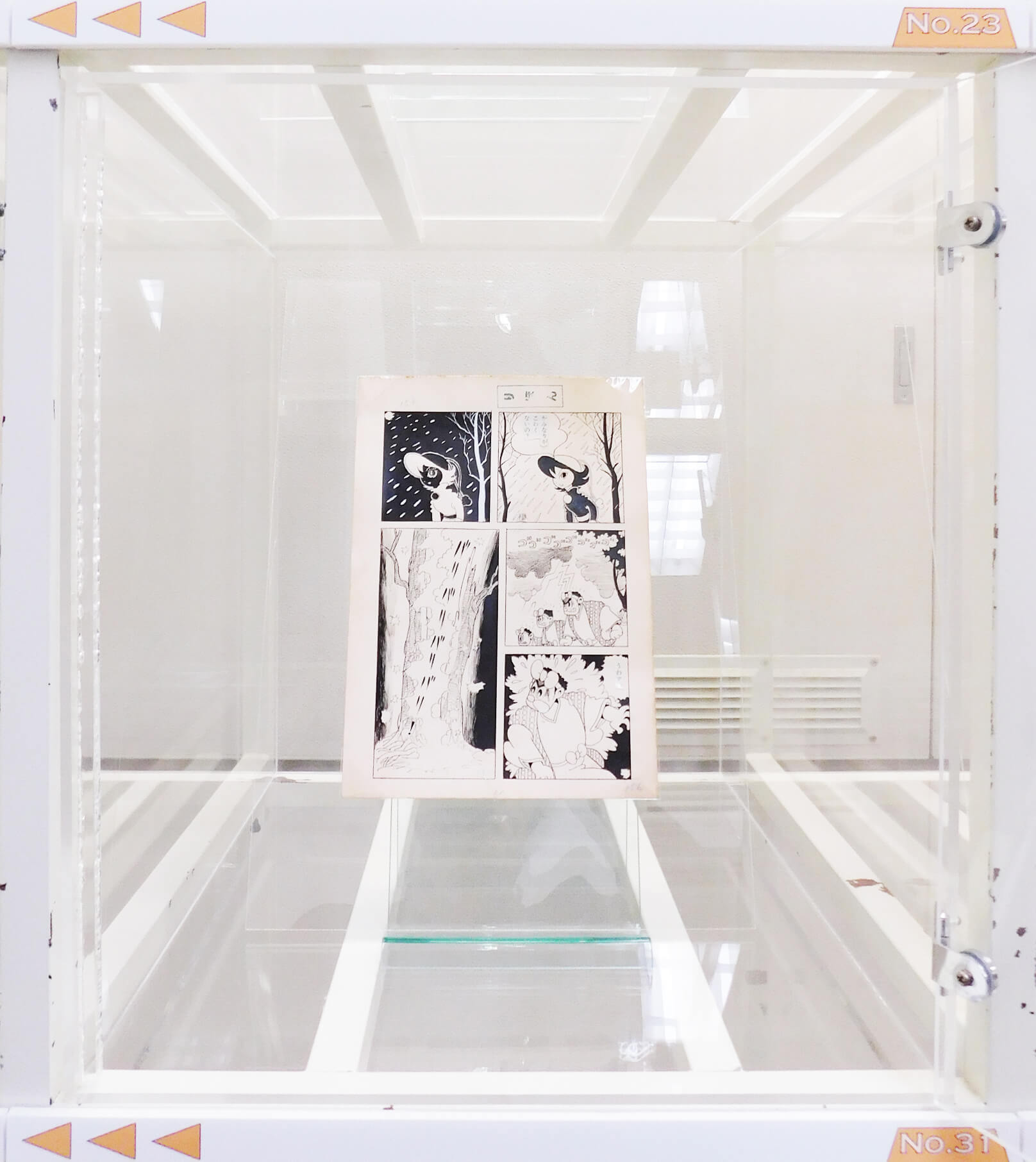

No.22-23

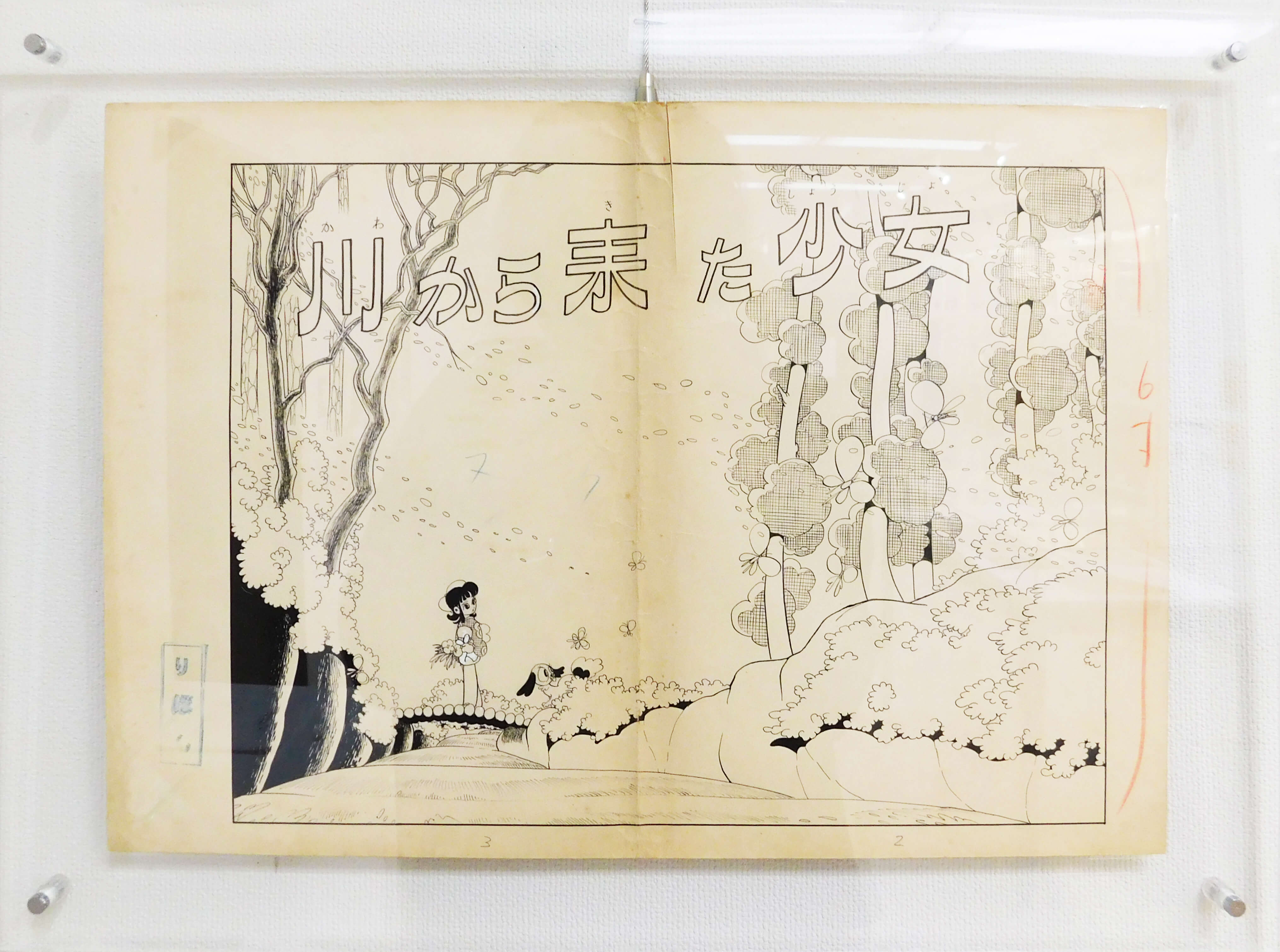

川から来た少女(1958年)

少女向けのミステリもの。少女あけみの住む山中の村はむかしから水害が多い。村のくろかみ川には、川の神さまのいけにえにされた少女のおそろしい伝説がある。おじいさんと一緒に住むあけみのもとに、町からいとこのゆり子がやってくるが、彼女は、激しい雨の中いつ到着したのかわからない上、怪しい男の人たちとヒソヒソ話をしていたりして……。「ふしぎな、おそろしい おはなし……」とプロローグにある読切りです。鈴木のミステリは、たいてい種明かしがある探偵ものの系列に属しており、最後までただ怖いだけのお話はほぼありません。

展示の1ページはトビラの前のプロローグで、一見逆さですが水に映った少女の姿です。正面壁に展示してある横長の見開きトビラに続きます。日本の山里で起こる水にまつわる伝記風の内容や凝った構成など、少女マンガの名作として名高い石ノ森章太郎の「龍神沼」(『少女クラブ』1960年)が思い出されます。鈴木には「龍神橋の決闘」(『漫画王』1957年3月号)という少年向け時代劇もあるので、石ノ森にインスピレーションを与えた作品なのではないかと推測します。

No.22

No.23

【展示品】

「川から来た少女」 『りぼん』 集英社 1958年4月号(春の増刊号) 原画2点

鈴木光明コレクション蔵

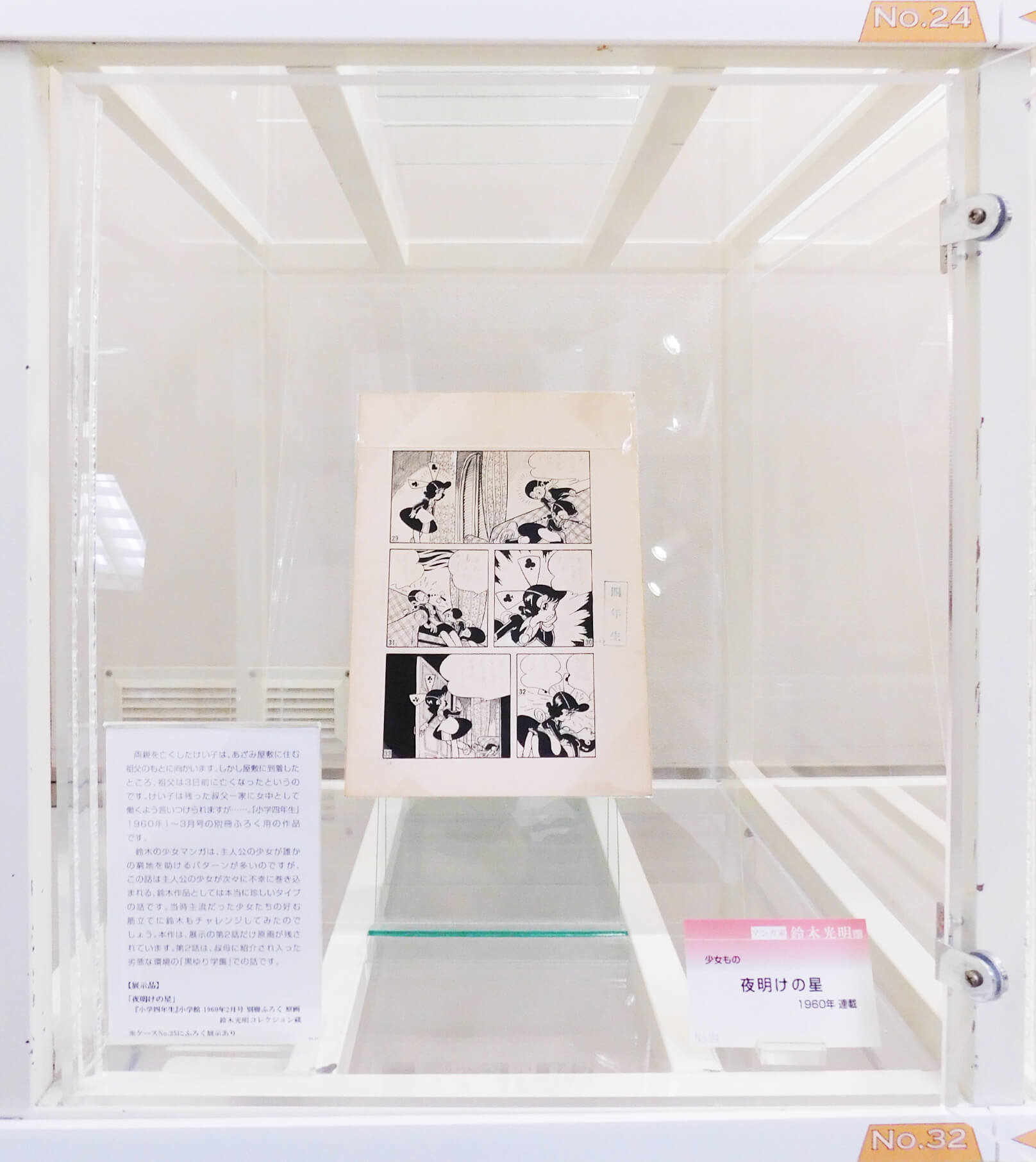

No.24

夜明けの星(1960年 連載)

両親を亡くしたけい子は、あざみ屋敷に住む祖父のもとに向かいます。しかし屋敷に到着したところ、祖父は3日前に亡くなったというのです。けい子は残った叔父一家に女中として働くよう言いつけられますが……。『小学四年生』1960年1~3月号の別冊ふろく用の作品です。

鈴木の少女マンガは、主人公の少女が誰かの窮地を助けるパターンが多いのですが、この話は主人公の少女が次々に不幸に巻き込まれる、鈴木作品としては本当に珍しいタイプの話です。当時主流だった少女たちの好む筋立てに鈴木もチャレンジしてみたのでしょう。本作は、展示の第2話だけ原画が残されています。第2話は、叔母に紹介され入った劣悪な環境の「黒ゆり学園」での話です。

【展示品】

「夜明けの星」

『小学四年生』 小学館 1960年2月号 別冊ふろく 原画

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.25にふろく展示あり

No.25-32

切り抜き・別冊ふろく・出版資料など

四段目(ケースNo.25-32)には、雑誌切り抜きや別冊ふろく、単行本・貸本などの出版資料を展示しました。原画のあるものがどんな形で読者の手に届いたのか、原画があるもの以外にどんな作品があったのかをある程度つかんでいただくことができます。

No.25

【展示品】

「織田信長」

『冒険王』 秋田書店 1955年9-11月号 別冊ふろく

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.9-12に原画展示あり

No.26

【展示品】

「伊達政宗」

『冒険王』 秋田書店 1956年1月号 別冊ふろく

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.13に原画展示あり

No.27

【展示品】

「妖術王子」

『少年』 光文社 1956年8月号 切りぬき

『少年』 光文社 1956年9月号 別冊ふろく

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.14に原画展示あり

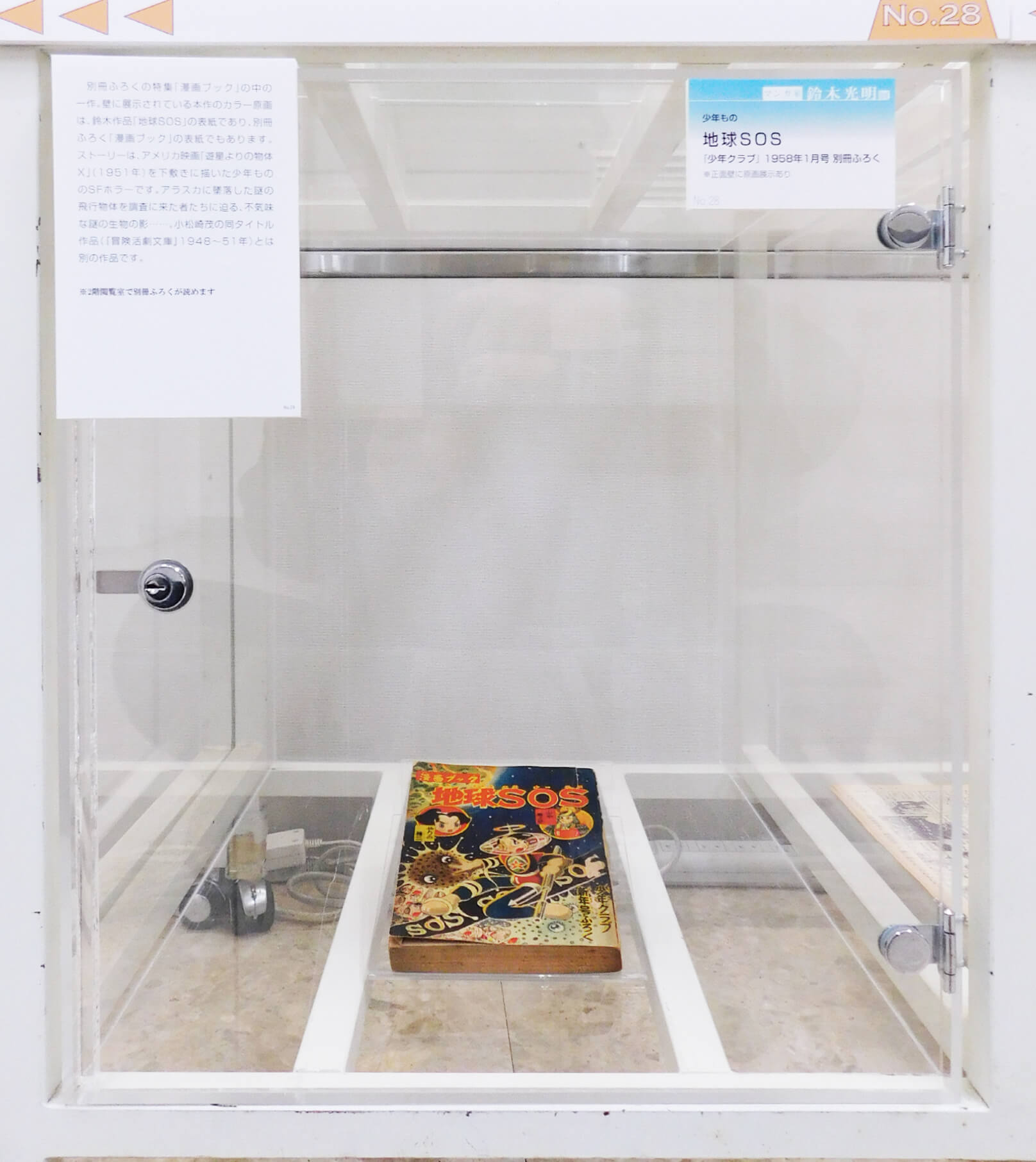

No.28

地球SOS

別冊ふろくの特集「漫画ブック」の中の一作。壁に展示されている本作のカラー原画は、鈴木作品「地球SOS」の表紙であり、別冊ふろく「漫画ブック」の表紙でもあります。ストーリーは、アメリカ映画「遊星よりの物体X」(1951年)を下敷きに描いた少年もののSFホラーです。アラスカに墜落した謎の飛行物体を調査に来た者たちに迫る、不気味な謎の生物の影……。小松崎茂の同タイトル作品(『冒険活劇文庫』1948-51年)とは別の作品です。

【展示品】

「地球SOS」

『少年クラブ』 大日本雄弁会講談社 1958年1月号 別冊ふろく

鈴木光明コレクション蔵

※正面壁に原画展示あり

※ケースNo.25にふろく展示あり

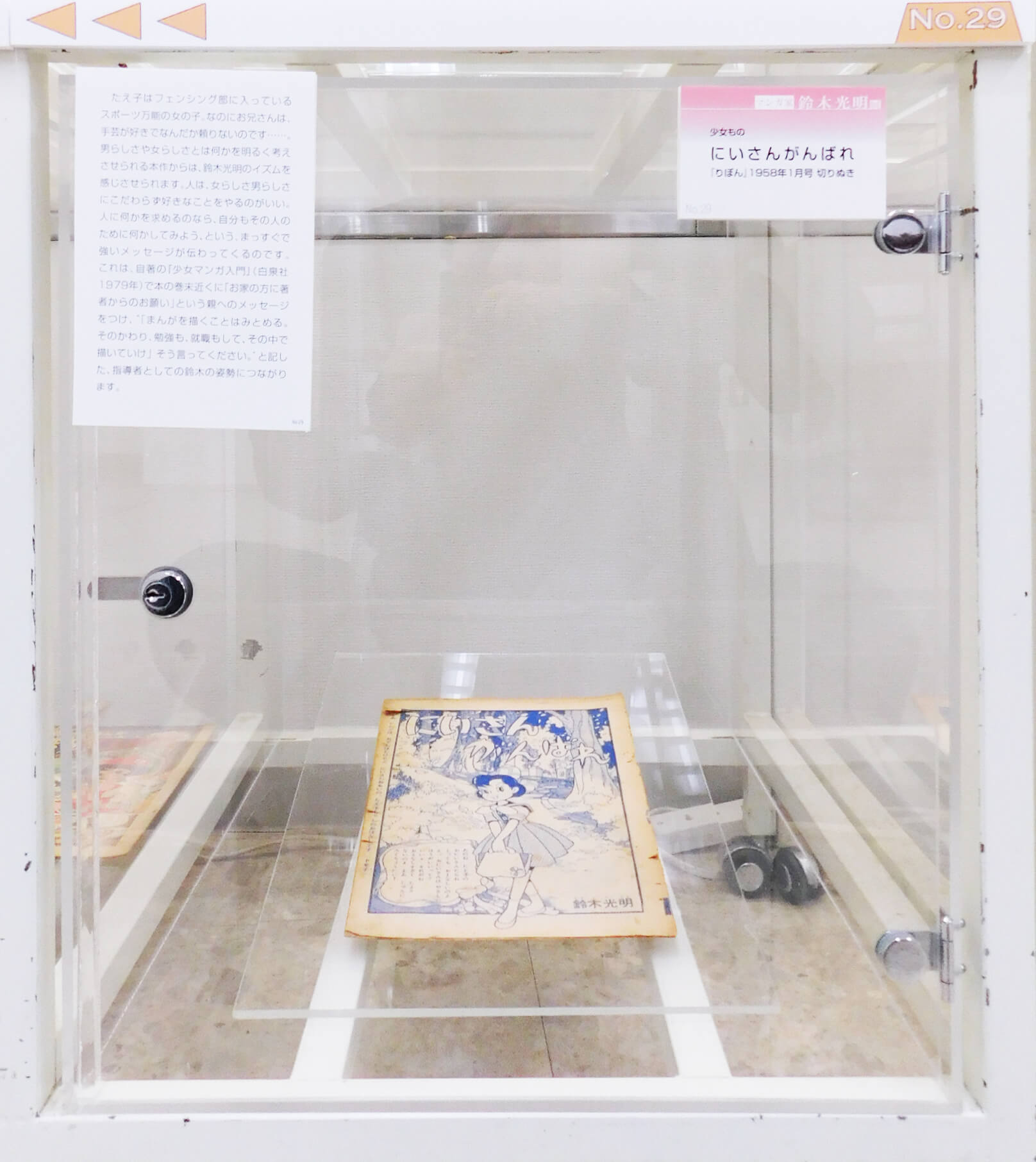

No.29

にいさんがんばれ

たえ子はフェンシング部に入っているスポーツ万能の女の子。なのにお兄さんは、手芸が好きでなんだか頼りないのです……。男らしさや女らしさとは何かを明るく考えさせられる本作からは、鈴木光明のイズムを感じさせられます。人は、女らしさ男らしさにこだわらず好きなことをやるのがいい。人に何かを求めるのなら、自分もその人のために何かしてみよう、という、まっすぐで強いメッセージが伝わってくるのです。これは、自著の『少女マンガ入門』(白泉社1979年)で本の巻末近くに「お家の方に著者からのお願い」という親へのメッセージをつけ、「“ まんがを描くことはみとめる。そのかわり、勉強も、就職もして、その中で描いていけ」 そう言ってください。”と記した、指導者としての鈴木の姿勢につながります。

【展示品】

「にいさんがんばれ」

『りぼん』 集英社 1958年1月号 切りぬき

鈴木光明コレクション蔵

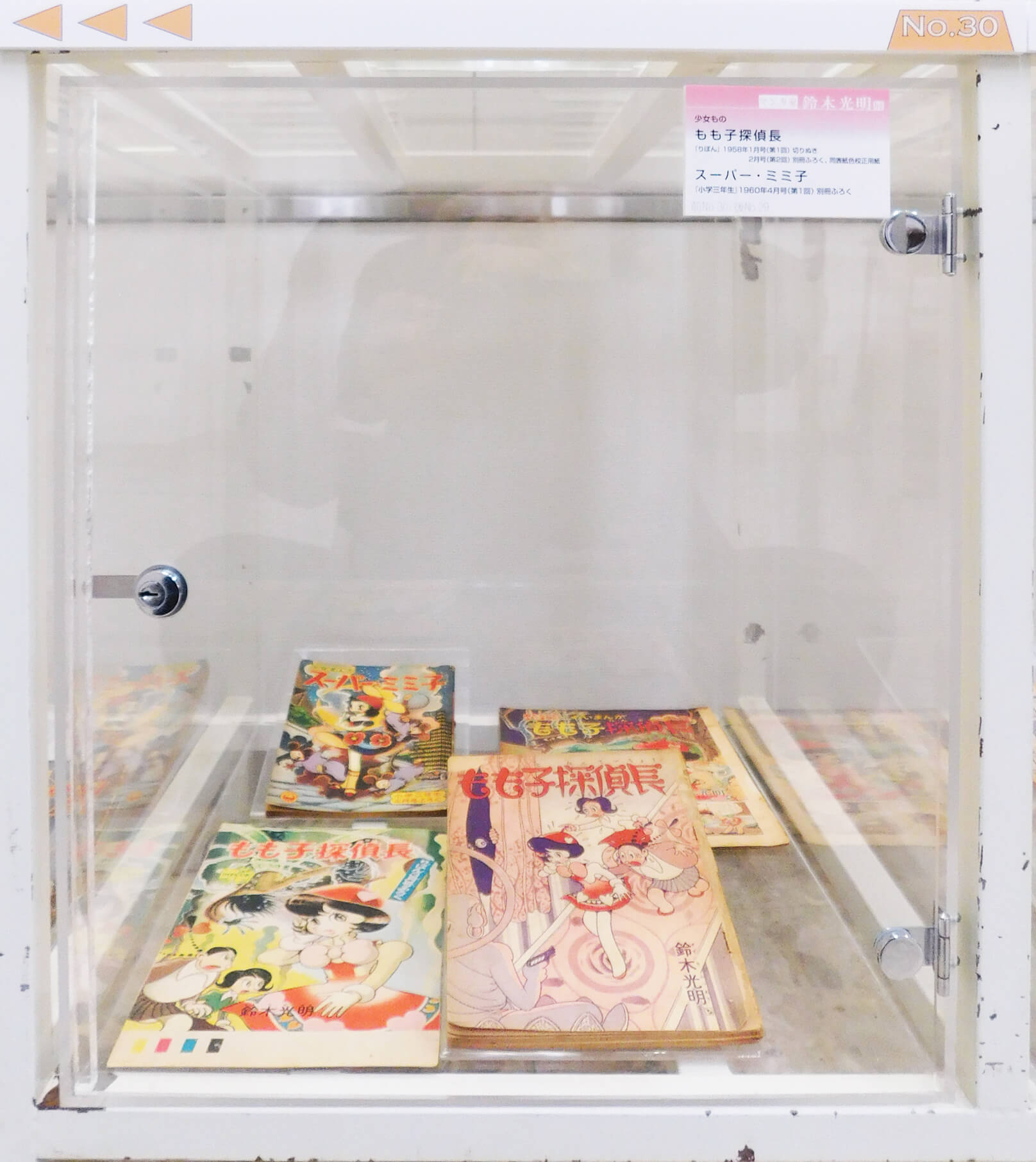

No.30

もも子探偵長

【展示品】

「もも子探偵長」

『りぼん』 集英社

1958年1月号(第1回) 切りぬき

2月号(第2回) 別冊ふろく

2月号(第2回) 別冊ふろく 表紙 色校正用紙

「スーパー・ミミ子」

『小学三年生』 小学館 1960年4月号(第1回) 別冊ふろく

鈴木光明コレクション蔵

※後期ケースNo.29でも同内容の展示あり

No.31

夜明けの星

【展示品】

「夜明けの星」

『小学四年生』 小学館 1960年1~3月号 別冊ふろく

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.24に原画展示あり

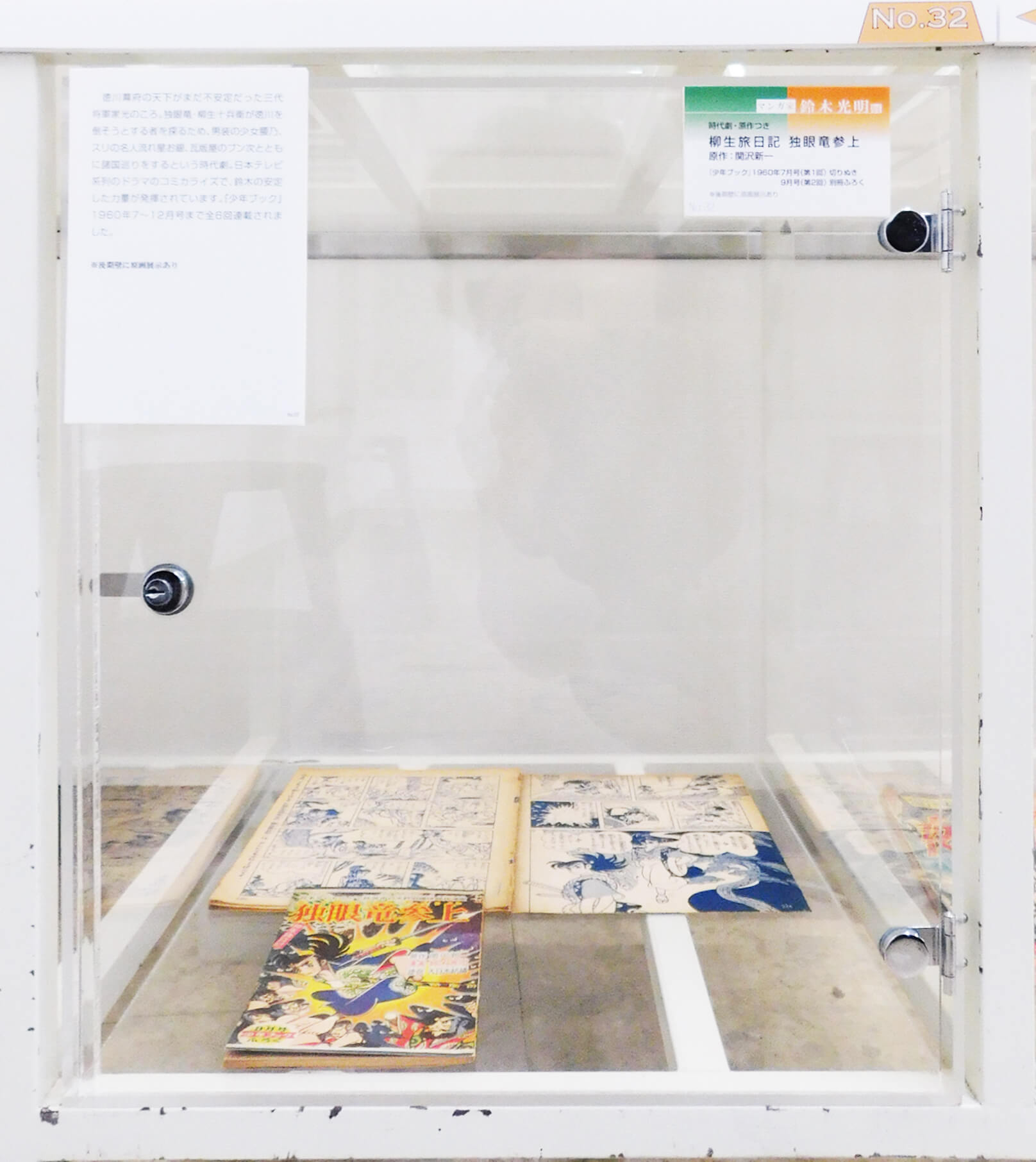

No.32

柳生旅日記 独眼竜参上(原作:関沢新一)

徳川幕府の天下がまだ不安定だった三代将軍家光のころ。独眼竜・柳生十兵衛が徳川を倒そうとする者を探るため、男装の少女腰乃、スリの名人流れ星お銀、瓦版屋のブン次とともに諸国巡りをするという時代劇。日本テレビ系列のドラマのコミカライズで、鈴木の安定した力量が発揮されています。『少年ブック』1960年7~12月号まで全6回連載されました。

【展示品】

「柳生旅日記 独眼竜参上」

原作:関沢新一

『少年ブック』 集英社 1960年7月号(第1回) 切りぬき

鈴木光明コレクション蔵

※後期壁に原画展示あり

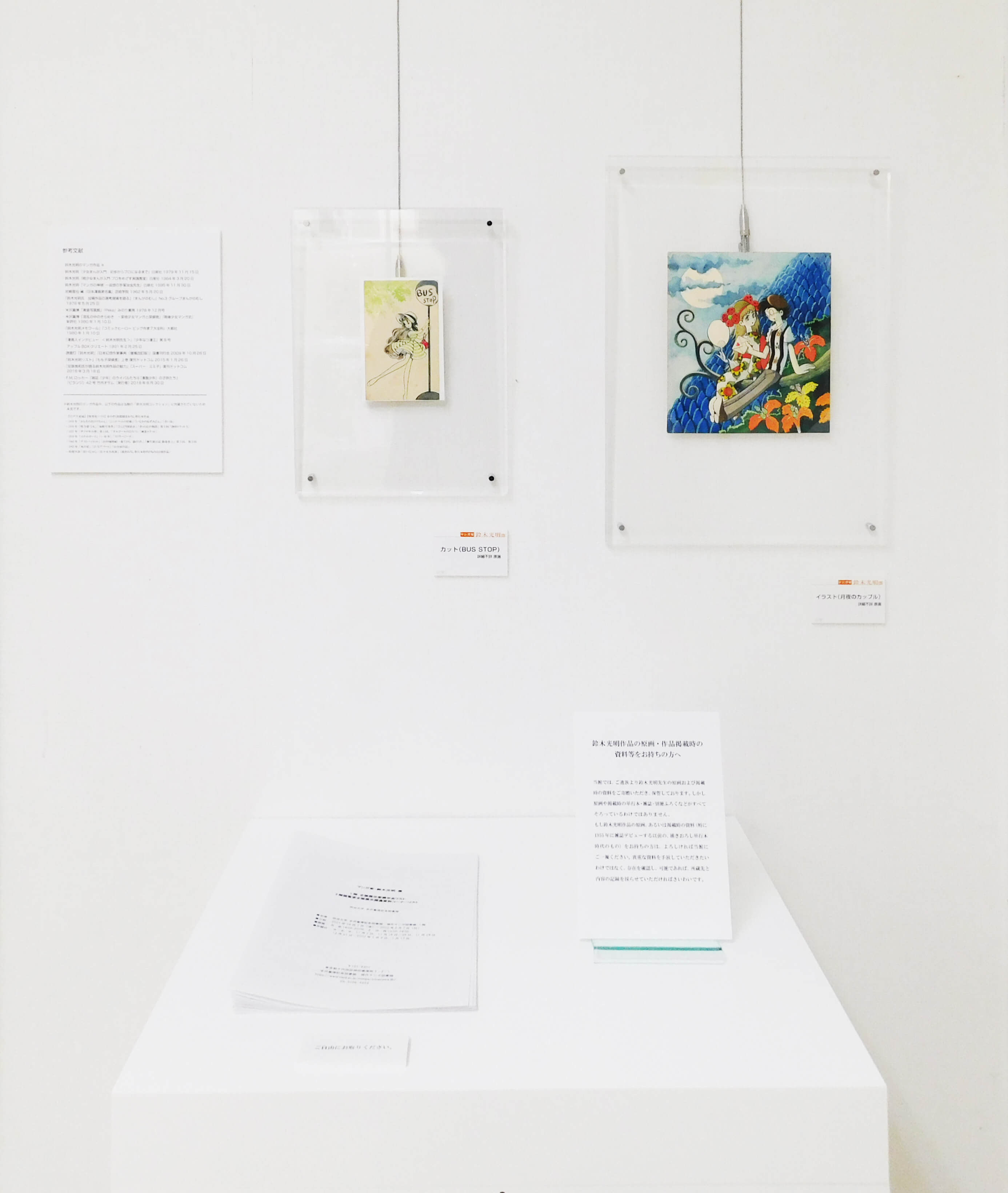

◆壁面展示

W-1

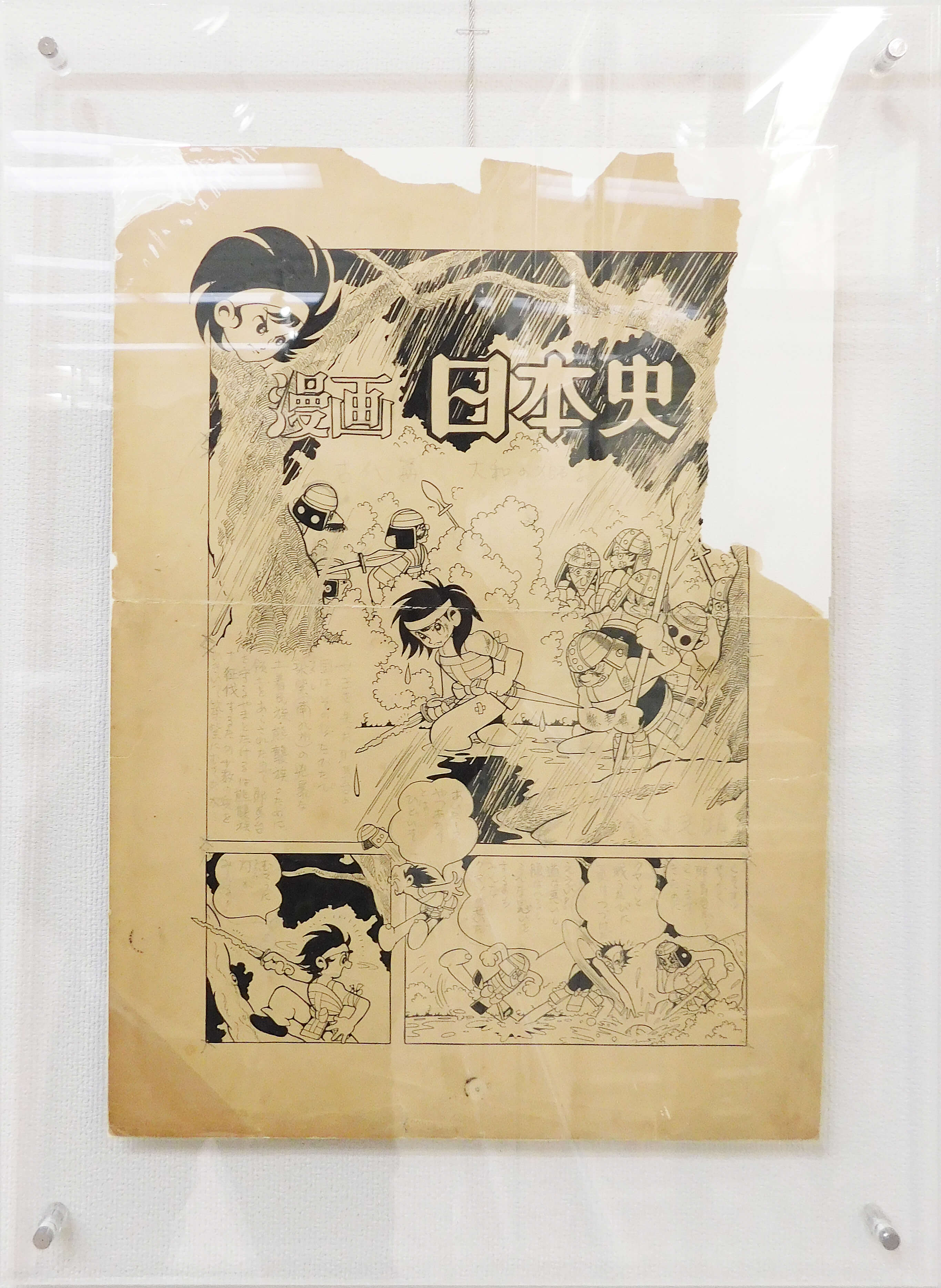

〈歴史もの〉

【展示品】

「漫画日本史 古代編 やまとの獅子王」

1955 ~ 56年ごろ

未使用原画

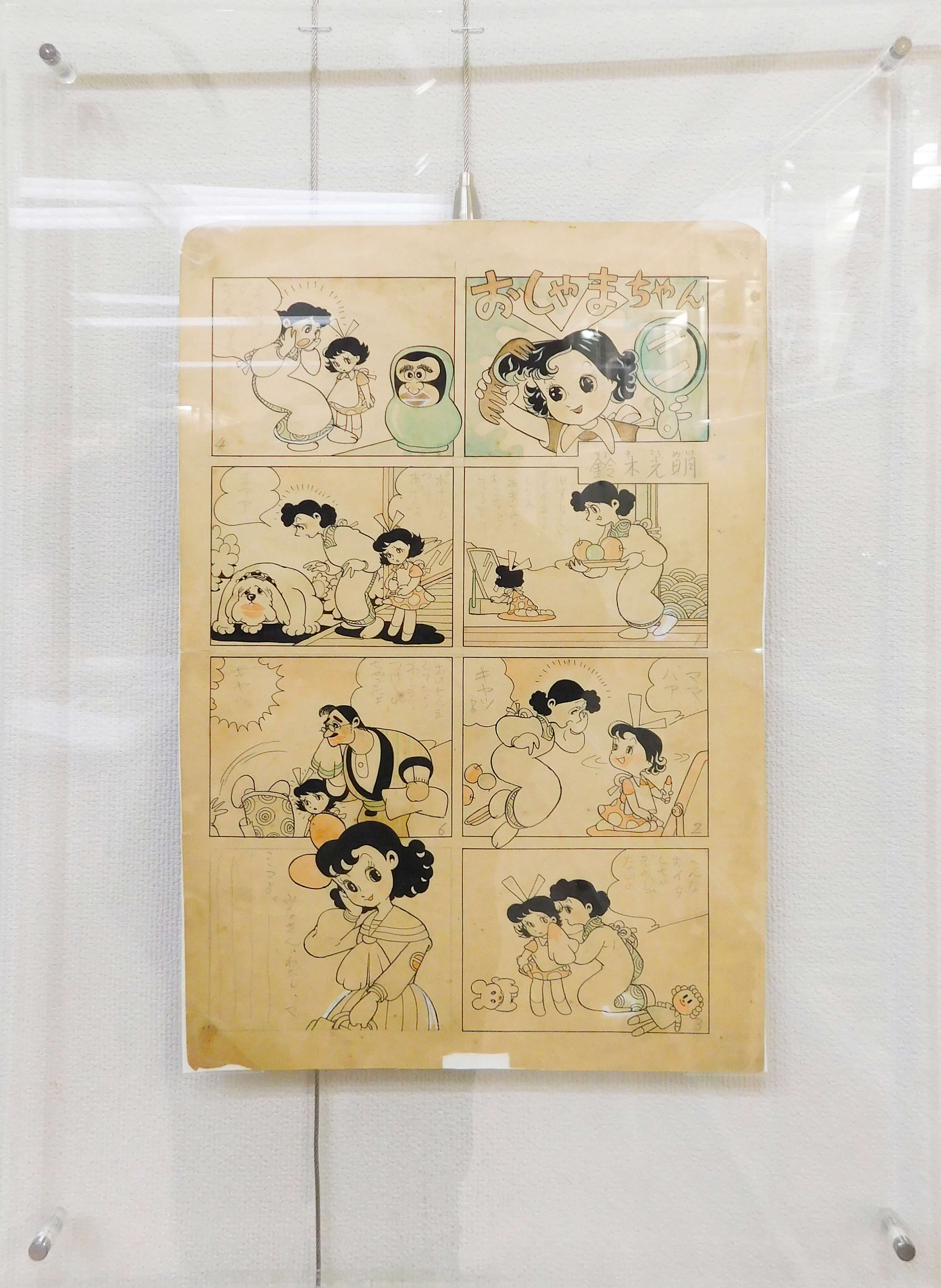

W-2

〈幼年むけ〉

【展示品】

「おしゃまちゃん」

『なかよし』 講談社 1956年12月号( 左)原画、(右)雑誌切りぬき

W-3

〈少年もの〉

【展示品】

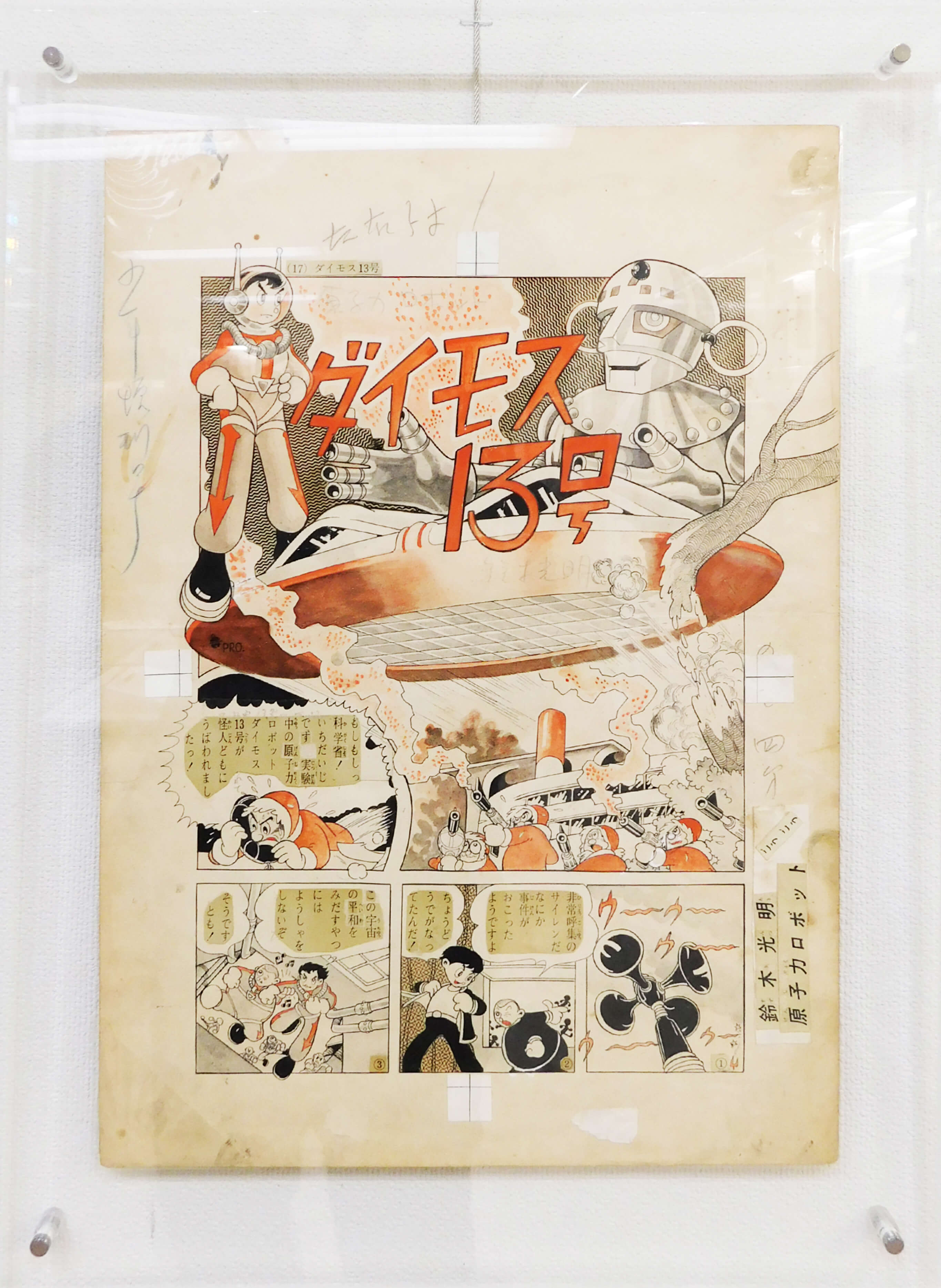

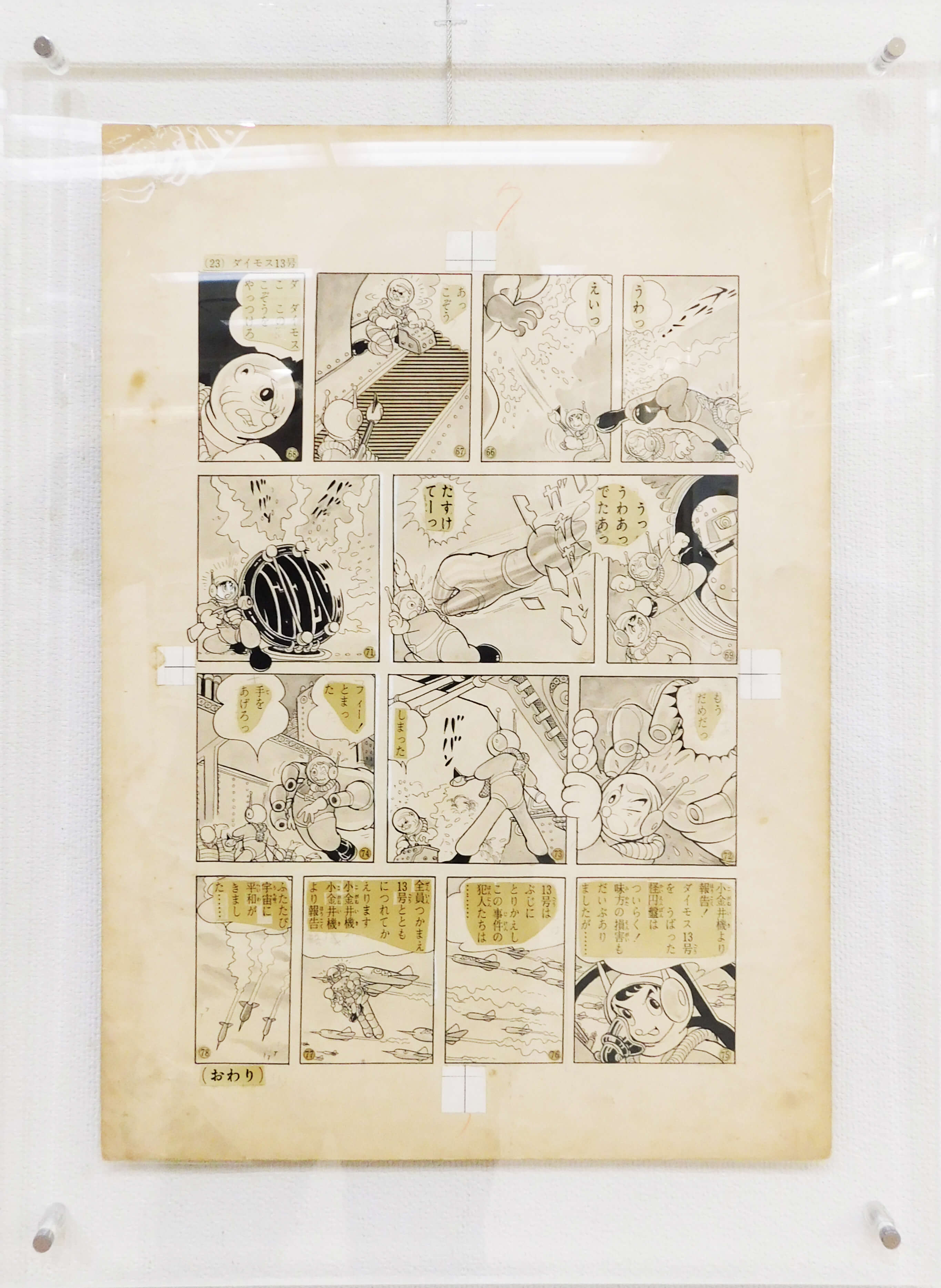

「ダイモス13号」

『少年』 光文社 1957年1月号 原画2枚

W-4

〈少女もの〉

【展示品】

「もも子探偵長 第2回 金のオルゴール」

『りぼん』 集英社 1958年3月号 別冊ふろく 表紙原画

W-5

〈少女もの〉

【展示品】

「もも子探偵長 第8回 海のはかばじけん」

『りぼん』 集英社 1958年8月号 別冊ふろく 原画

W-6

〈少女もの〉

【展示品】

「地球SOS」

『少年クラブ』 大日本雄弁会講談社 1958年1月号 別冊ふろく 表紙原画

W-7

〈少女もの〉

【展示品】

「川から来た少女」

『りぼん』 集英社 1958年 春の増刊号 トビラ原画

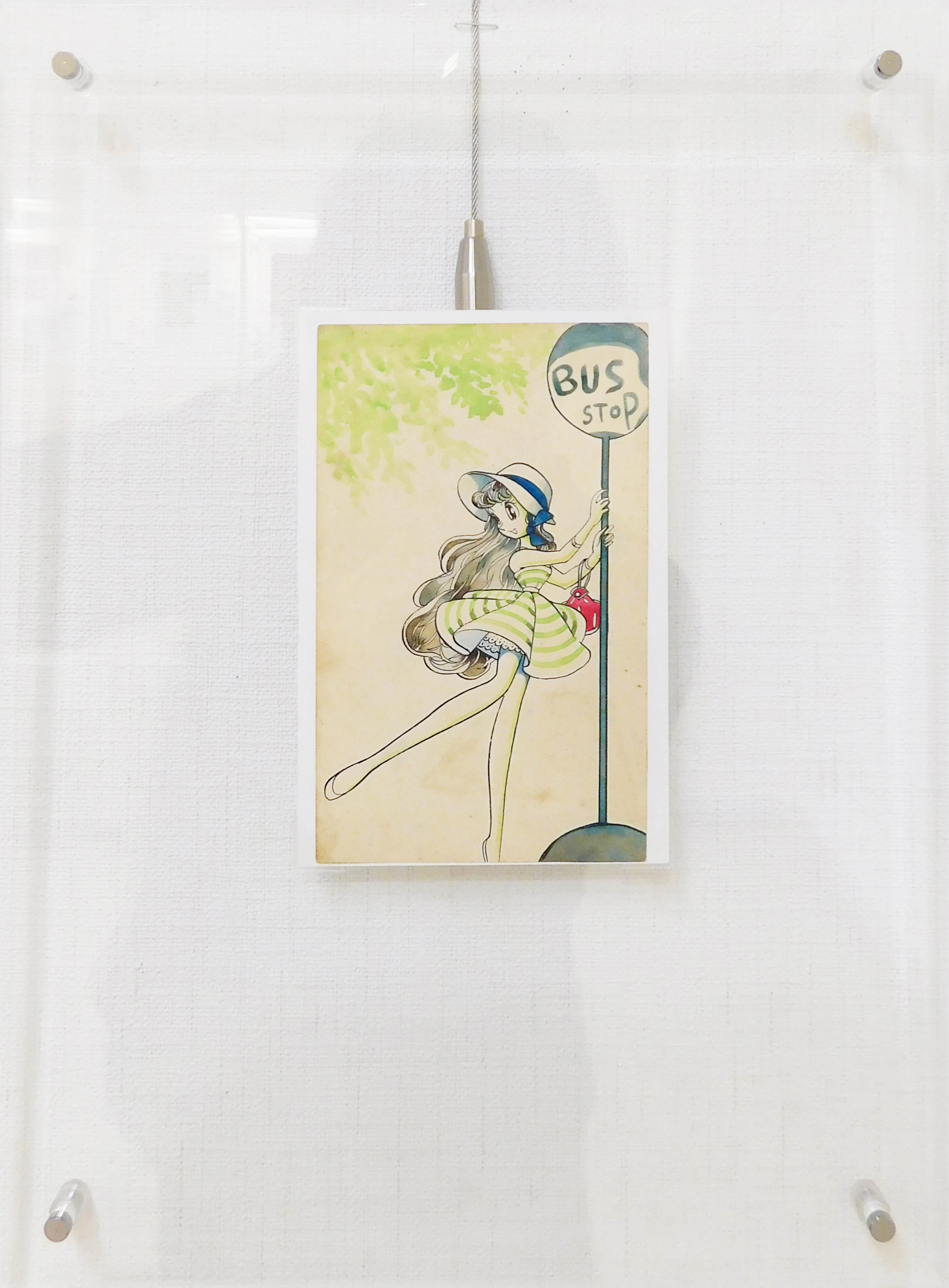

BW-1

【展示品】

カット(BUS STOP)

詳細不詳 原画

BW-2

【展示品】

イラスト(月夜のカップル)

詳細不詳 原画

※展示会場では、この場所に下記のものを掲示・配布した。

掲示:

参考文献 / 鈴木光明作品の原画・作品掲載時の資料等をお持ちの方へ

配布:

マンガ家・鈴木光明 展 1階 企画展示室展示品リスト・2階閲覧室企画展示関連資料コーナーリスト

◆覗き込みケース展示

T-1

雑誌連載デビューのころ

1954年12月のはじめのこと。鈴木光明のもとに、集英社『おもしろブック』の及川編集長より連載依頼の手紙が届きます。一面識もない手塚治虫の推挙によるものでした。推挙の理由はわかりませんが、みどころある若手と思ってのことでしょう。手塚本人には、同年のクリスマス当日かクリスマスイブに出会い、その後数年、並木ハウスを中心として活動していた時期の手塚の元に足しげく通ったとのことです。これは、豊島区椎名町のアパート・トキワ荘に、藤子不二雄(A)、藤子・F・不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、水野英子などが集っていた時期と同じころです。

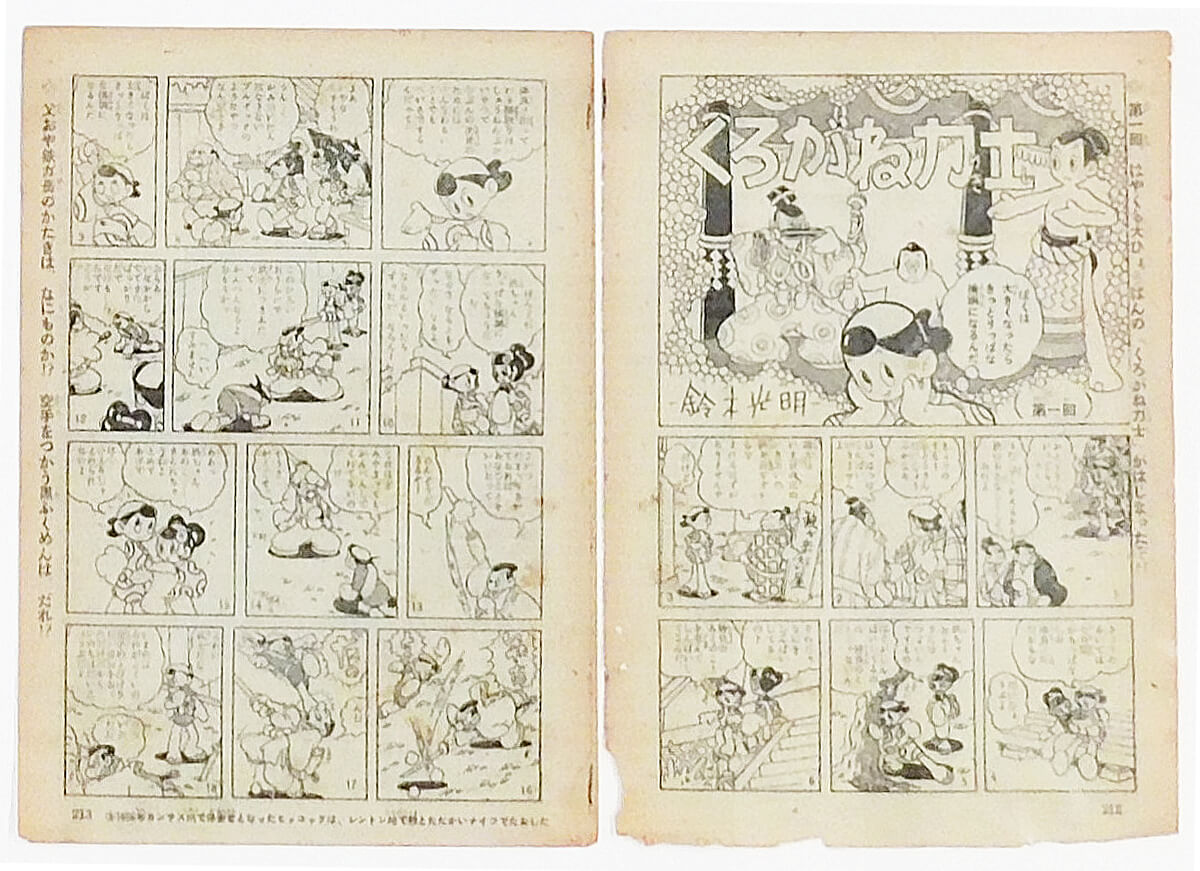

翌1955年、『おもしろブック』3月号掲載の「くろがね力士」にて雑誌連載デビューを果たした鈴木は、同号の別冊ふろく『丹下左膳 乾雲坤竜の巻』を、締め切りにあえぐ手塚の依頼によってネームから代筆しました。尊敬する手塚の凄まじい仕事量を短期間で目の当たりにし、「できない」なんてとても言えなかったと後に記しています。同誌の手塚による「丹下左膳」の別冊ふろくにはその前に「こけ猿の壺」があり、そのアシスタントをしていた永島慎二が「乾雲坤竜の巻」でもペン入れから入り、何とか描き上げました。この時出会った永島慎二とは生涯の友となりました。あくまで補助的作業なのに手塚からの謝礼があまりに多くて驚いたとも記しています。

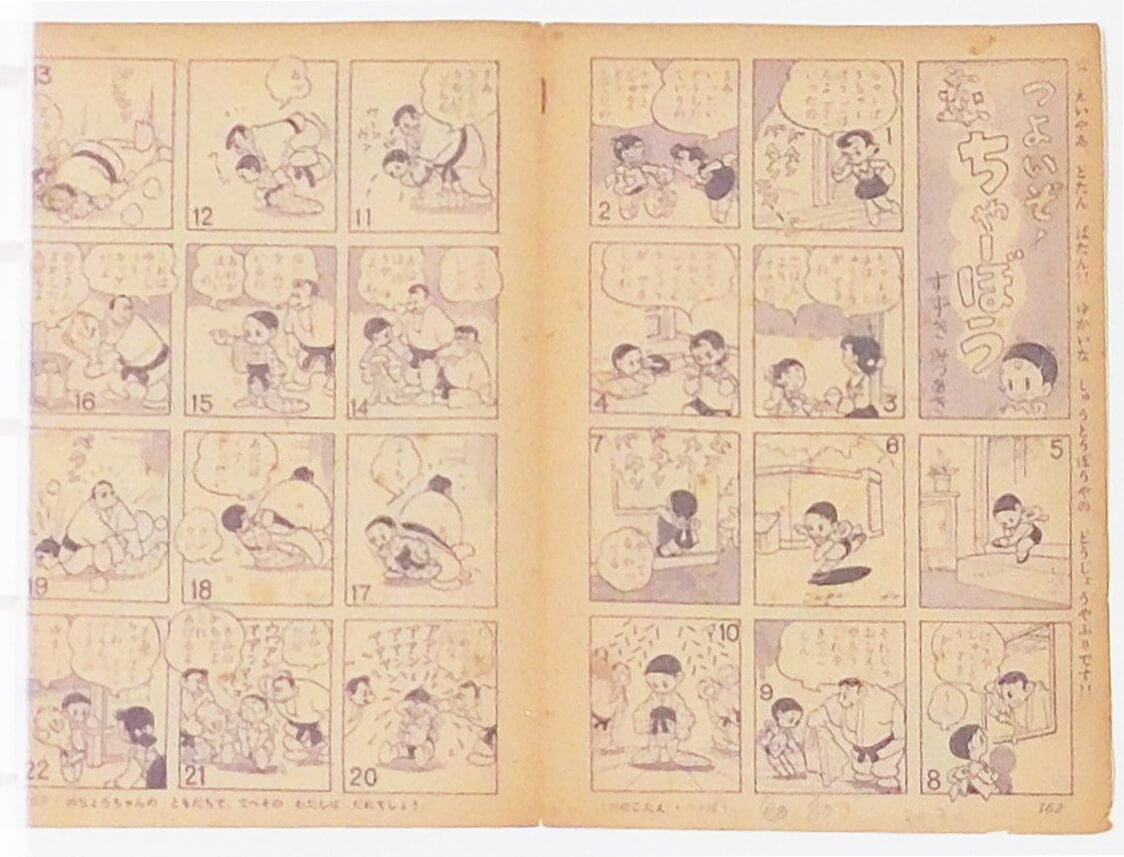

鈴木は、自分の連載デビュー作を描いた時のことはほとんど覚えていないようです。代筆の進行があまりにすごかったためのようですが、なんと連載以外に同年同月号、同じ集英社の『幼年クラブ』にも見開きの読切「つよいぞ!ちゃーぼう」を掲載しています。おそらく1か月弱で3作、90ページ以上を描いたことになります。かなりペンが早かったことがうかがえます。

その後、「くろがね力士」の連載を4月号に描き、本誌連載の「丹下左膳 日光の巻」を5~8月号まで連載。「日光の巻」の最終回が本誌に掲載された8月号に「くろがね力士」の最終回が別冊ふろくとしてつくことで、代筆と初連載の流れに区切りがつきました。

T-2

鈴木光明と同人活動

鈴木光明は同人誌活動にも熱心で、最盛期(1956年ごろか)には8グループほどをかけ持ちしていたとのこと。まだ肉筆回覧誌(手描きの原稿用紙を綴じて本にしたもの)を、手渡しや郵送で回していたころのことです。その中で鈴木が会長だったグループが「ぶるー・ばーど」と1956年結成の「かこう会」です。「かこう会」は赤塚不二夫、石ノ森章太郎なども参加していた集まりでした。全員プロになったため、8か月で解散したとのことです。のちに後進にもなかまを作り研鑽を深めるための同人活動(グループ回覧誌)を薦めています。

図版:『丹下左膳 乾雲坤竜の巻』

【展示品】

手塚治虫「丹下左膳 乾雲坤竜の巻」 原作:林不忘

『おもしろブック』 集英社 1955年3月号 別冊ふろく

※表紙と数ページ以外は鈴木光明、永島慎二による代筆。裏表紙のカラーは鈴木光明による。

鈴木光明「くろがね力士」 第1回

『おもしろブック』 集英社 1955年3月号

鈴木光明「 つよいぞ!ちゃーぼう」

『幼年ブック』 集英社 1955年3月号

鈴木光明「 くろがね力士」 最終回

『おもしろブック』 集英社 1955年8月号 別冊ふろく

すべて鈴木光明コレクション蔵

◆ケース展示(カウンター横)

〈描きおろし単行本〉

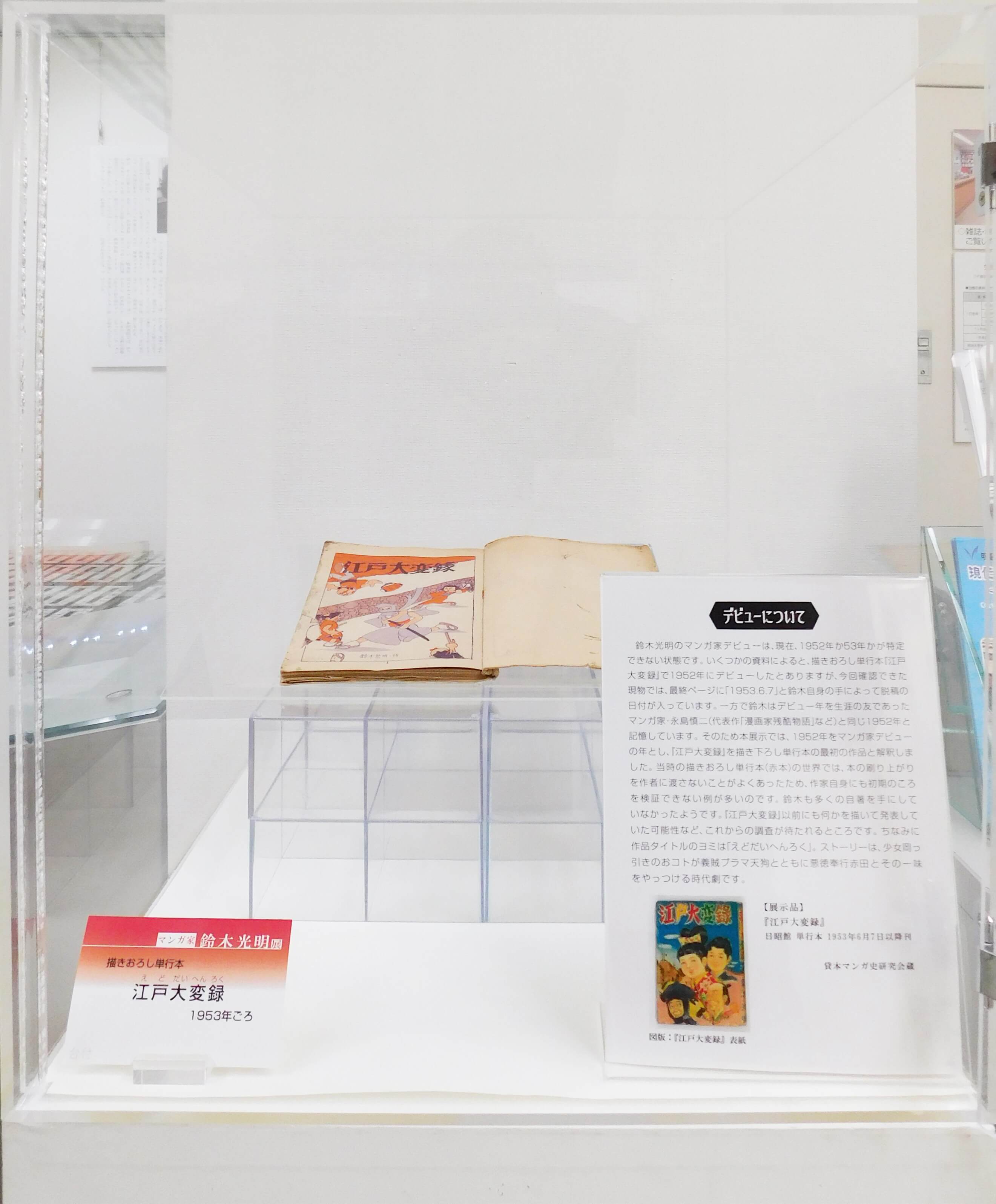

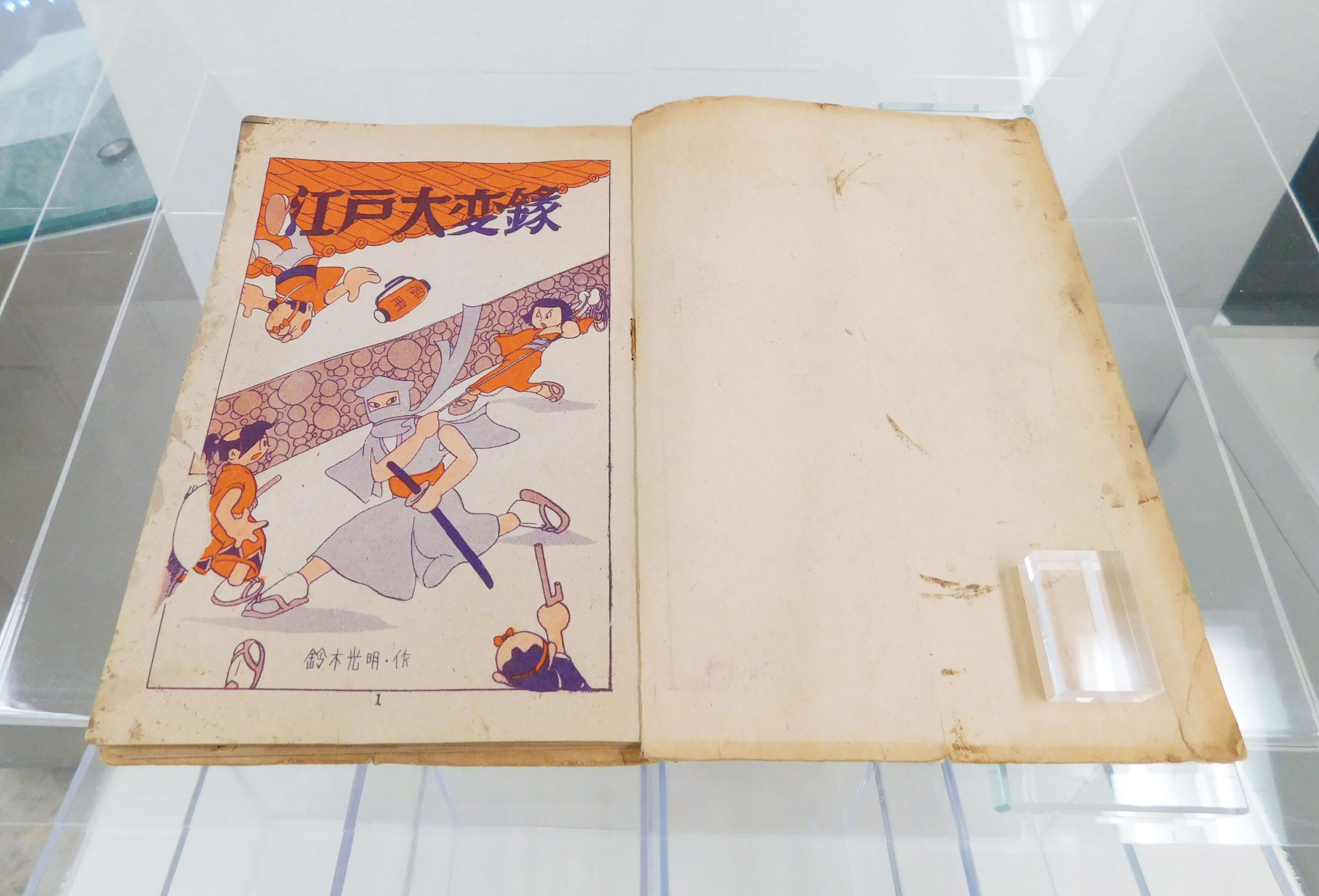

江戸大変録(えどだいへんろく) 1953年ごろ

デビューについて

鈴木光明のマンガ家デビューは、現在、1952年か53年かが特定できない状態です。いくつかの資料によると、描きおろし単行本『江戸大変録』で1952年にデビューしたとありますが、今回確認できた現物では、最終ページに「1953.6.7」と鈴木自身の手によって脱稿の日付が入っています。一方で鈴木はデビュー年を生涯の友であったマンガ家・永島慎二(代表作「漫画家残酷物語」など)と同じ1952年と記憶しています。そのため本展示では、1952年をマンガ家デビューの年とし、『江戸大変録』を描き下ろし単行本の最初の作品と解釈しました。当時の描きおろし単行本(赤本)の世界では、本の刷り上がりを作者に渡さないことがよくあったため、作家自身にも初期のころを検証できない例が多いのです。鈴木も多くの自著を手にしていなかったようです。『江戸大変録』以前にも何かを描いて発表していた可能性など、これからの調査が待たれるところです。ちなみに作品タイトルのヨミは「えどだいへんろく」。ストーリーは、少女岡っ引きのおコトが義賊プラマ天狗とともに悪徳奉行赤田とその一味をやっつける時代劇です。

【展示品】

『江戸大変録』

日昭館 単行本 1 9 5 3年6月7日以降刊

貸本マンガ史研究会蔵

図版:『江戸大変録』表紙

◆その他

参考文献

・鈴木光明のマンガ作品 ※

・鈴木光明『少女まんが入門 初歩からプロになるまで』

白泉社 1979年11月15日

・鈴木光明『続少女まんが入門 プロをめざす実践教室』

白泉社 1984年3月20日

・鈴木光明『マンガの神様! ―追想の手塚治虫先生』

白泉社 1995年11月30日

・岩崎晋也 編『日本漫画家名鑑』

芸術学院 1962年5月20日

・「鈴木光明氏 投稿作品の選考現場を語る」『まんがのむし』No.3

グループまんがのむし 1978年5月25日

・米沢嘉博「黄昏写真館」『Peke』

みのり書房 1978 年12月号

・米沢嘉博「混乱の中のきらめき -変格少女マンガと探偵物」『戦後少女マンガ史』

新評社 1980年1月10日

・「鈴木光明メモワール」『コミックヒーロー ビッグ作家7大全科』

大都社 1980年1月10日

・「漫画人インタビュー <鈴木光明先生>」『少年なつ漫王』第8号

アップルBOXクリエート 1991年2月25日

・誘蛾灯「鈴木光明」『日本幻想作家事典(増補改訂版)』

国書刊行会 2009年10月26日

・「鈴木光明リスト」『もも子探偵長』上巻

復刊ドットコム 2015年1月26日

・「安彦良和氏が語る鈴木光明作品の魅力」『スーパー・ミミ子』

復刊ドットコム 2016年3月18日

・F.M.ロッカー「雑誌『少年』のライバルたち⑥『漫画少年』の子供たち」『ビランジ』42号

竹内オサム(発行者) 2018年8月30日

※鈴木光明のマンガ作品中、以下の作品は当館の「鈴木光明コレクション」に所蔵されていないため未見です。

・『江戸大変録』『快男子ハイロ』をのぞく初期描きおろし単行本作品

・1955年「から手のおコマちゃん」「シンドバットの冒険」「いなかのねずみどん」「青い鳥」

・1956年「怪力豪弓丸」「海蛇号事件」「ひよどり探偵長」「ぎゃらむの洞窟」第3 回「透明ロケットX」

・1957年「タツマキ小僧」第1回、「オルゴールのひみつ」「幽霊ロケット」

・1959年「コメットボーイ」(~60年)「スリラーピーチ」

・1960年「テストパイロット」「さゆり捕物帖一番てがら 猫のうた」「柳生旅日記 眼竜参上」第2回、第5回

・1962年「死の家」「13号アパート」「山小屋の話」

・時期不詳「青いくじゃく」「佐々木小次郎」(描きおろし単行本時代のものとは別作品)

鈴木光明作品の原画・作品掲載時の資料等をお持ちの方へ

当館では、ご遺族より鈴木光明先生の原画および掲載時の資料をご寄贈いただき、保管しております。しかし原画や掲載時の単行本・雑誌・別冊ふろくなどがすべてそろっているわけではありません。もし鈴木光明作品の原画、あるいは掲載時の資料(特に1955年に雑誌デビューする以前の、描きおろし単行本時代のもの)をお持ちの方は、よろしければ当館にご一報ください。貴重な資料を手放していただきたいわけではなく、存在を確認し、可能であれば、所蔵先と内容の記録を採らせていただければさいわいです。