《後期》

はじめに / 鈴木光明プロフィール / 謝辞

◆ケース展示

No.01~08

※前期No.01~08と同じ

No.09-12

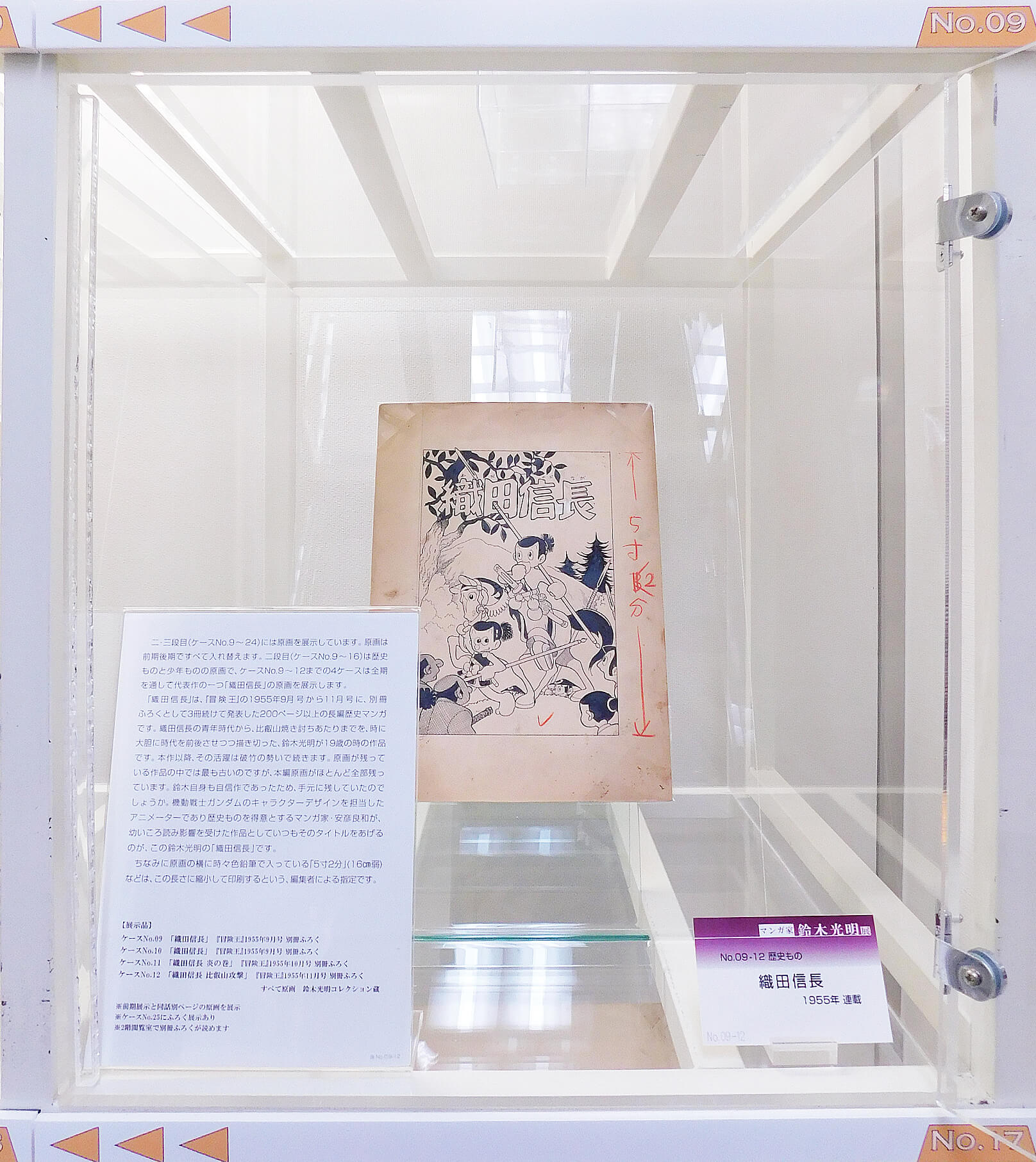

織田信長(1955年 連載)

二・三段目(ケースNo.9~24)には原画を展示しています。原画は前期後期ですべて入れ替えます。二段目(ケースNo.9~16)は歴史ものと少年ものの原画で、ケースNo.9~12までの4ケースは全期を通して代表作の一つ「織田信長」の原画を展示します。

「織田信長」は、『冒険王』の1955年9月号から11月号に、別冊ふろくとして3冊続けて発表した200ページ以上の長編歴史マンガです。織田信長の青年時代から、比叡山焼き討ちあたりまでを、時に大胆に時代を前後させつつ描き切った、鈴木光明が19歳の時の作品です。本作以降、その活躍は破竹の勢いで続きます。原画が残っている作品の中では最も古いのですが、本編原画がほとんど全部残っています。鈴木自身も自信作であったため、手元に残していたのでしょうか。機動戦士ガンダムのキャラクターデザインを担当したアニメーターであり歴史ものを得意とするマンガ家・安彦良和が、幼いころ読み影響を受けた作品としていつもそのタイトルをあげるのが、この鈴木光明の「織田信長」です。

ちなみに原画の横に時々色鉛筆で入っている「5寸2分」(16㎝弱)などは、この長さに縮小して印刷するという、編集者による指定です。

No.09

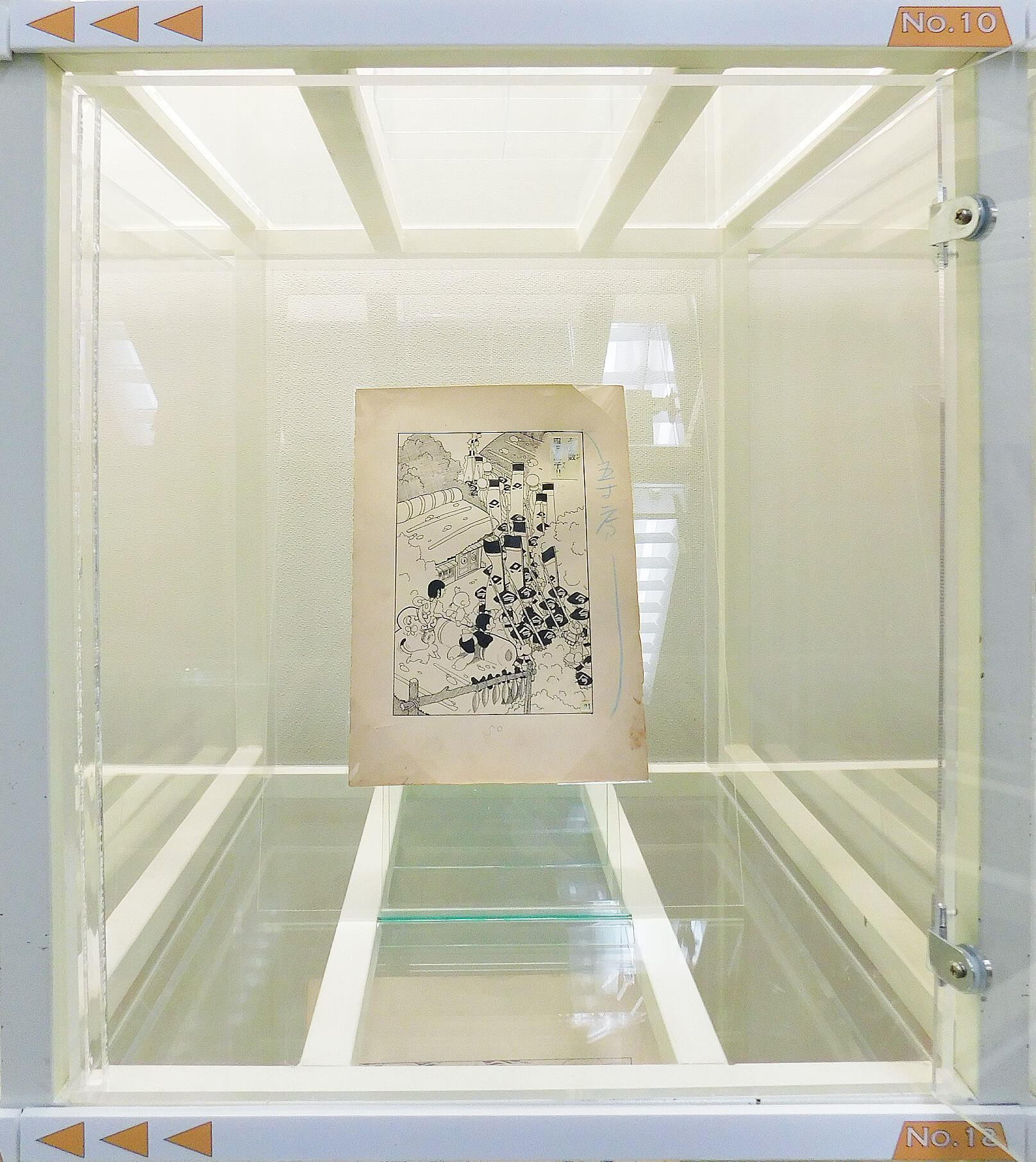

No.10

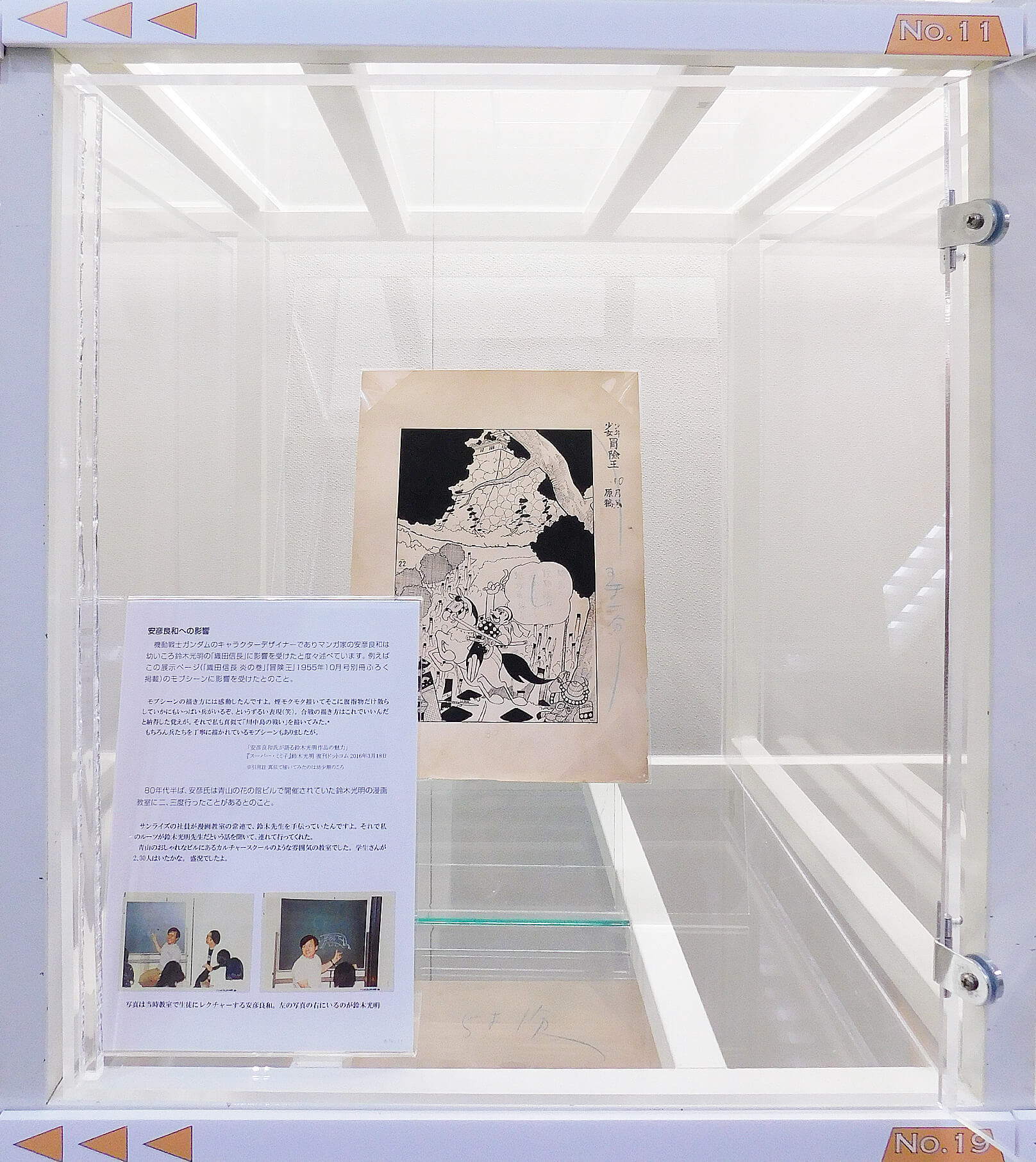

No.11

安彦良和への影響

機動戦士ガンダムのキャラクターデザイナーでありマンガ家の安彦良和は幼いころ鈴木光明の「織田信長」に影響を受けたと度々述べています。例えばこの展示ページ(「織田信長 炎の巻」『冒険王』1955年10月号別冊ふろく掲載)のモブシーンに影響を受けたとのこと。

モブシーンの描き方には感動したんですよ。煙モクモク描いてそこに旗指物だけ散らしていかにもいっぱい兵がいるぞ、というずるい表現(笑)。合戦の描き方はこれでいいんだと納得した覚えが。それで私も真似て「川中島の戦い」を描いてみた。

もちろん兵たちを丁寧に描かれているモブシーンもありましたが。

「安彦良和氏が語る鈴木光明作品の魅力」

『スーパー・ミミ子』鈴木光明 復刊ドットコム 2016年3月18日

※引用註 真似て描いてみたのは幼少期のころ

80年代半ば、安彦氏は青山の花の館ビルで開催されていた鈴木光明の漫画教室に二、三度行ったことがあるとのこと。

サンライズの社員が漫画教室の常連で、鈴木先生を手伝っていたんですよ。それで私のルーツが鈴木光明先生だという話を聞いて、連れて行ってくれた。

青山のおしゃれなビルにあるカルチャースクールのような雰囲気の教室でした。学生さんが2、30人はいたかな。盛況でしたよ。

安彦良和氏による本展時に際してのコメント

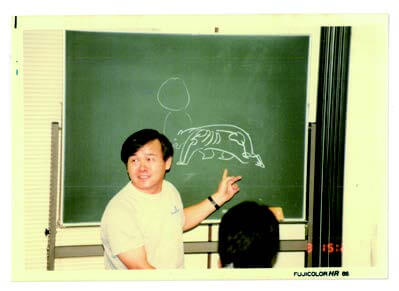

写真は当時教室で生徒にレクチャーする安彦良和。下の写真の右にいるのが鈴木光明。

No.12

【展示品】

No.09 「織田信長」

『冒険王』 秋田書店 1955年9月号 別冊ふろく

No.10 「織田信長」

『冒険王』 秋田書店 1955年9月号 別冊ふろく

No.11 「織田信長 炎の巻」

『冒険王』 秋田書店 1955年10月号 別冊ふろく

No.12 「織田信長 比叡山攻撃」

『冒険王』 秋田書店 1955年11月号 別冊ふろく

すべて原画

鈴木光明コレクション蔵

※前期展示と同話別ページの原画を展示

※ケースNo.25にふろく展示あり

※2階閲覧室で別冊ふろくが読めます

No.13

伊達政宗(1956年)

鈴木光明の、原画の残る歴史ものの中の一作。伊達政宗のおいたちから、摺上原の戦いを経て黒川城を得るまでを描いています。摺上原の戦いのさなかから描きはじめ、おいたちに戻って父輝宗が死に北陸一の大名になるまでを描き、摺上原の戦いに戻って黒川城陥落までを一気に描いて終わるという、話にひきこまれる構成になっています。

【展示品】

「伊達政宗」

『冒険王』 秋田書店 1956年1月号 別冊ふろく 原画

鈴木光明コレクション蔵

※前期展示と同じ作品の別ページ原画を展示

※ケースNo.26にふろく展示あり

※2階閲覧室で別冊ふろくが読めます

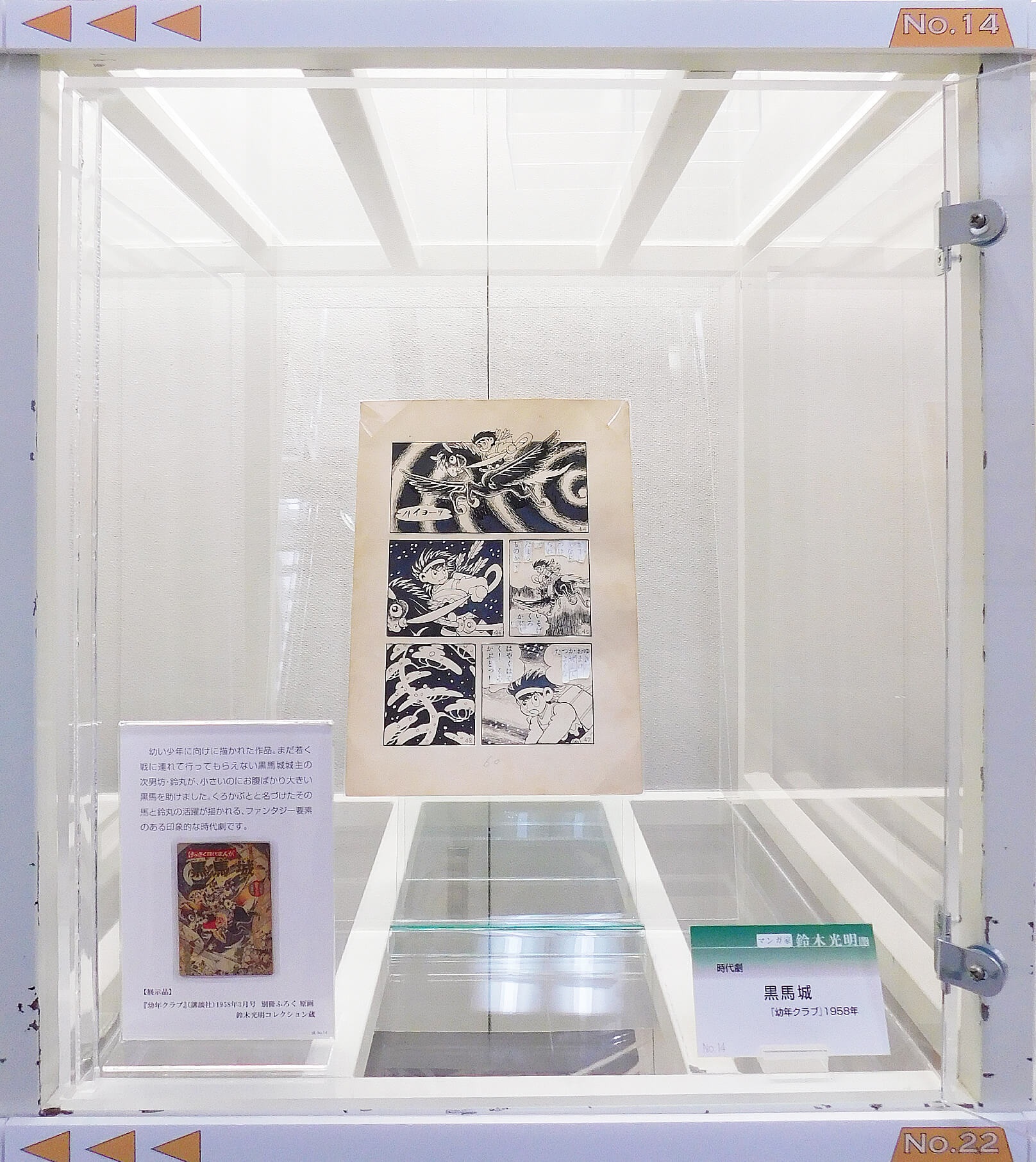

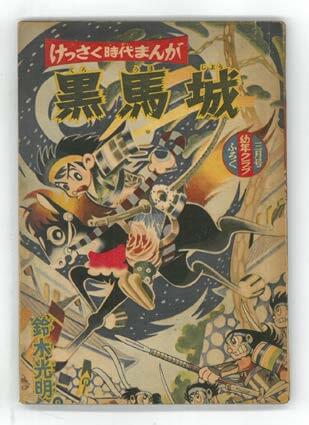

No.14

黒馬城(『幼年クラブ』1958年)

幼い少年に向けに描かれた作品。まだ若く戦に連れて行ってもらえない黒馬城城主の次男坊・鈴丸が、小さいのにお腹ばかり大きい黒馬を助けました。くろかぶとと名づけたその馬と鈴丸の活躍が描かれる、ファンタジー要素のある印象的な時代劇です。

【展示品】

『幼年クラブ』

講談社 1958年3月号 別冊ふろく 原画

鈴木光明コレクション蔵

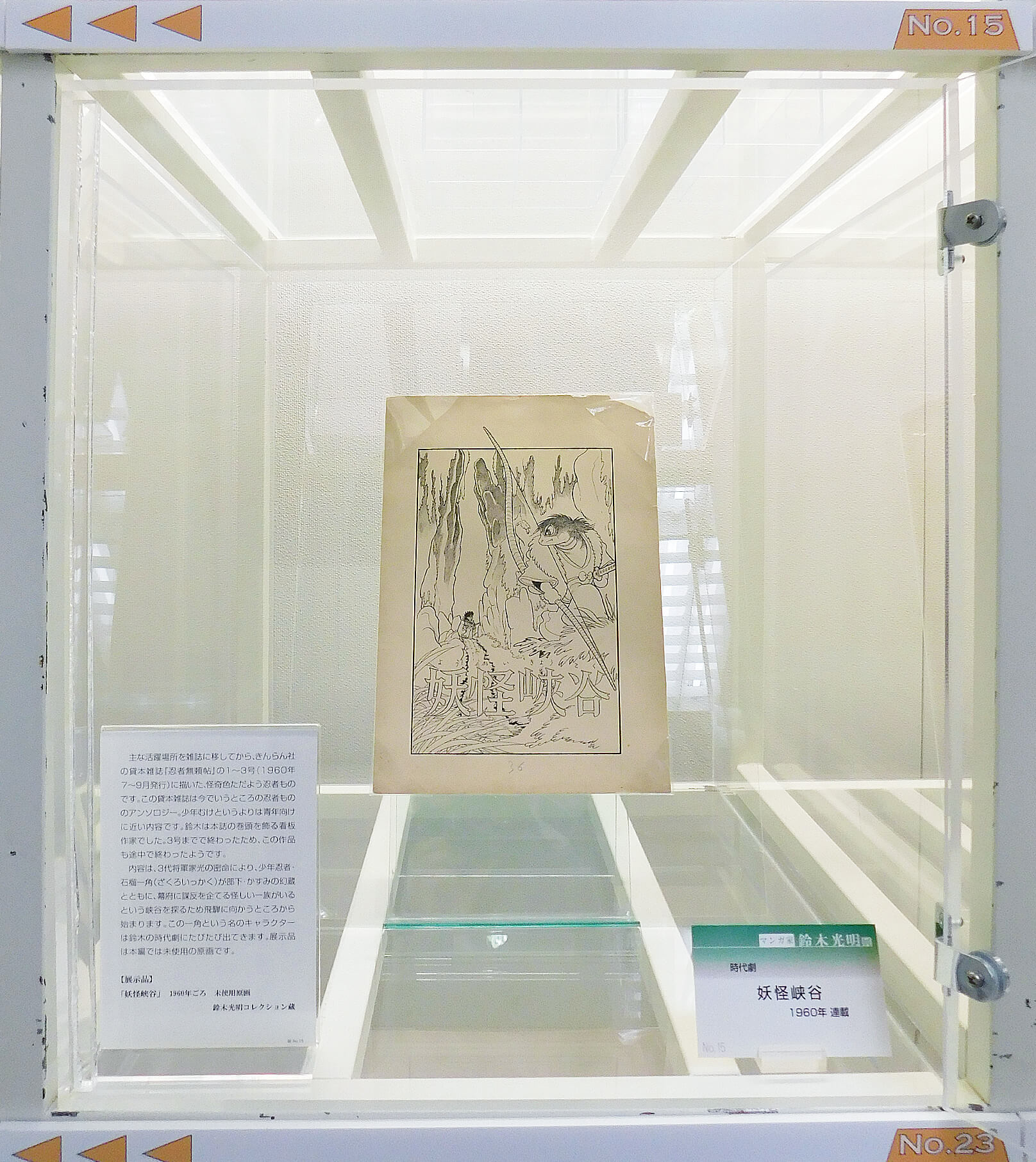

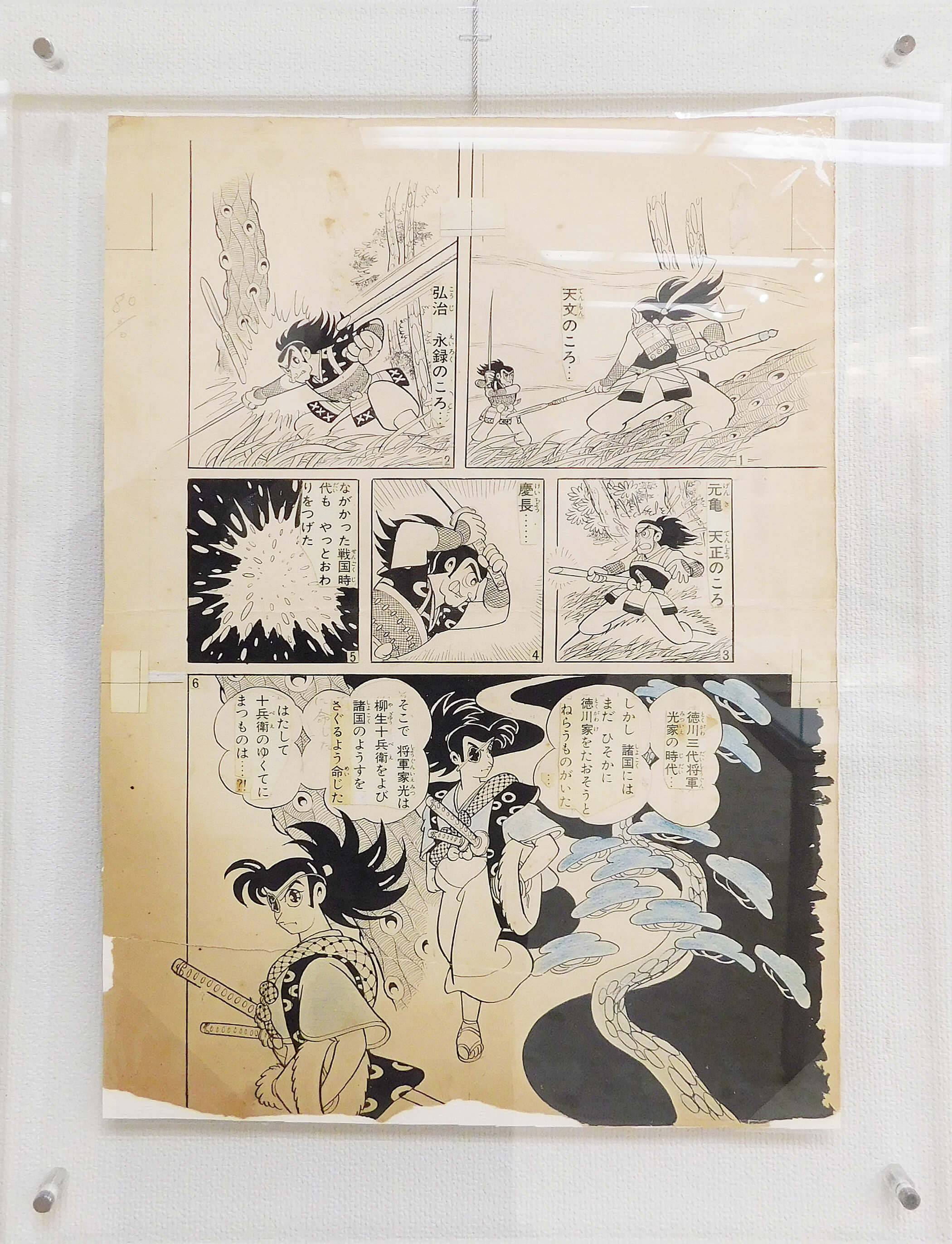

No.15

妖怪峡谷(1960年 連載)

主な活躍場所を雑誌に移してから、きんらん社の貸本雑誌『忍者無頼帖』の1~3号(1960年7~9月発行)に描いた、怪奇色ただよう忍者ものです。この貸本雑誌は今でいうところの忍者もののアンソロジー。少年むけというよりは青年向けに近い内容です。鈴木は本誌の巻頭を飾る看板作家でした。3号までで終わったため、この作品も途中で終わったようです。

内容は、3代将軍家光の密命により、少年忍者・石榴一角(ざくろいっかく)が部下・かすみの幻蔵とともに、幕府に謀反を企てる怪しい一族がいるという峡谷を探るため飛騨に向かうところから始まります。この一角という名のキャラクターは鈴木の時代劇にたびたび出てきます。展示品は本編では未使用の原画です。

【展示品】

「妖怪峡谷」

1960年ごろ

未使用原画

鈴木光明コレクション蔵

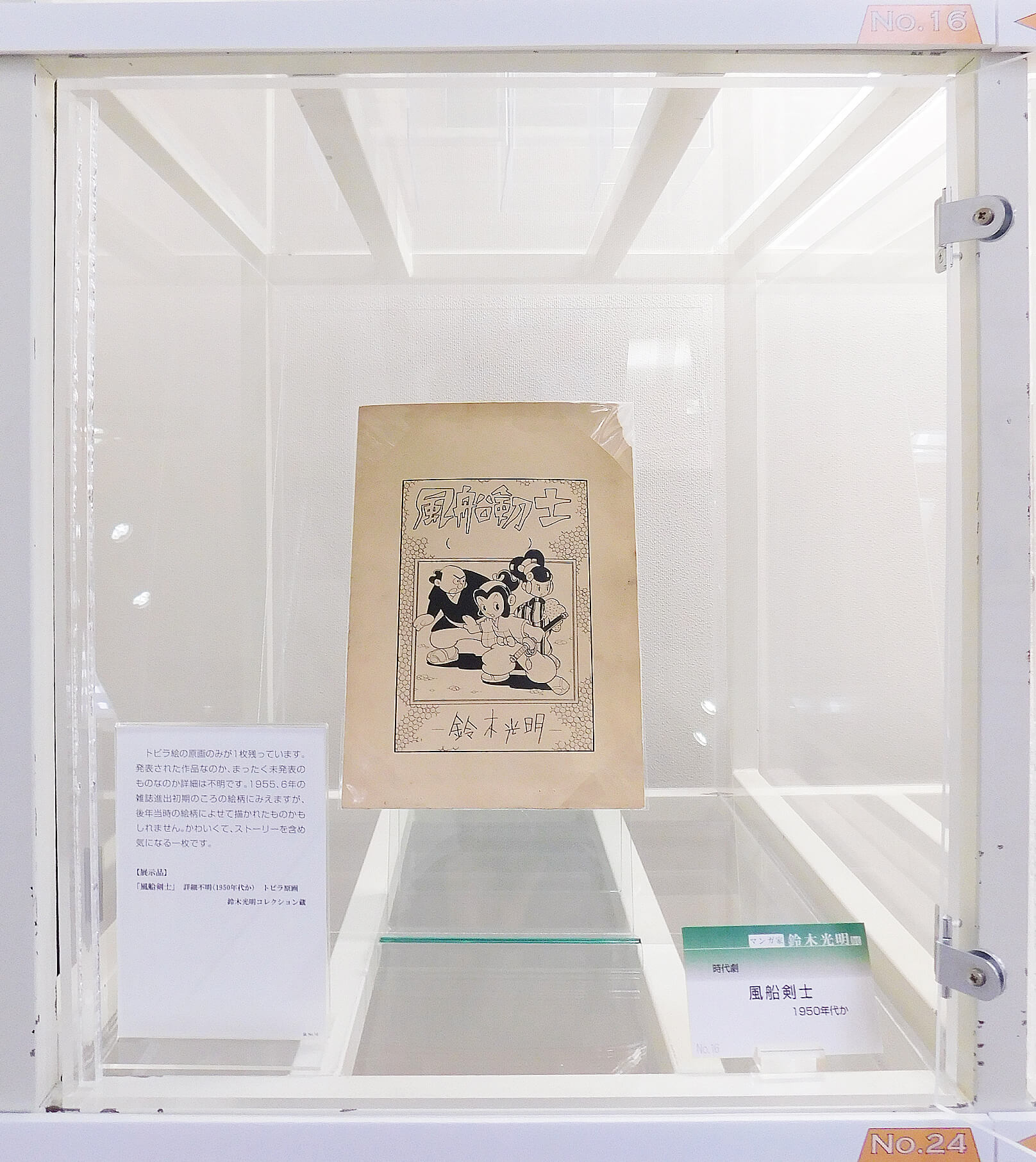

No.16

風船剣士(1950年代か)

トビラ絵の原画のみが1枚残っています。発表された作品なのか、まったく未発表のものなのか詳細は不明です。1955、6年の雑誌進出初期のころの絵柄にみえますが、後年当時の絵柄によせて描かれたものかもしれません。かわいくて、ストーリーを含め気になる一枚です。

【展示品】

「風船剣士」

詳細不明(1950年代か)

トビラ原画

鈴木光明コレクション蔵

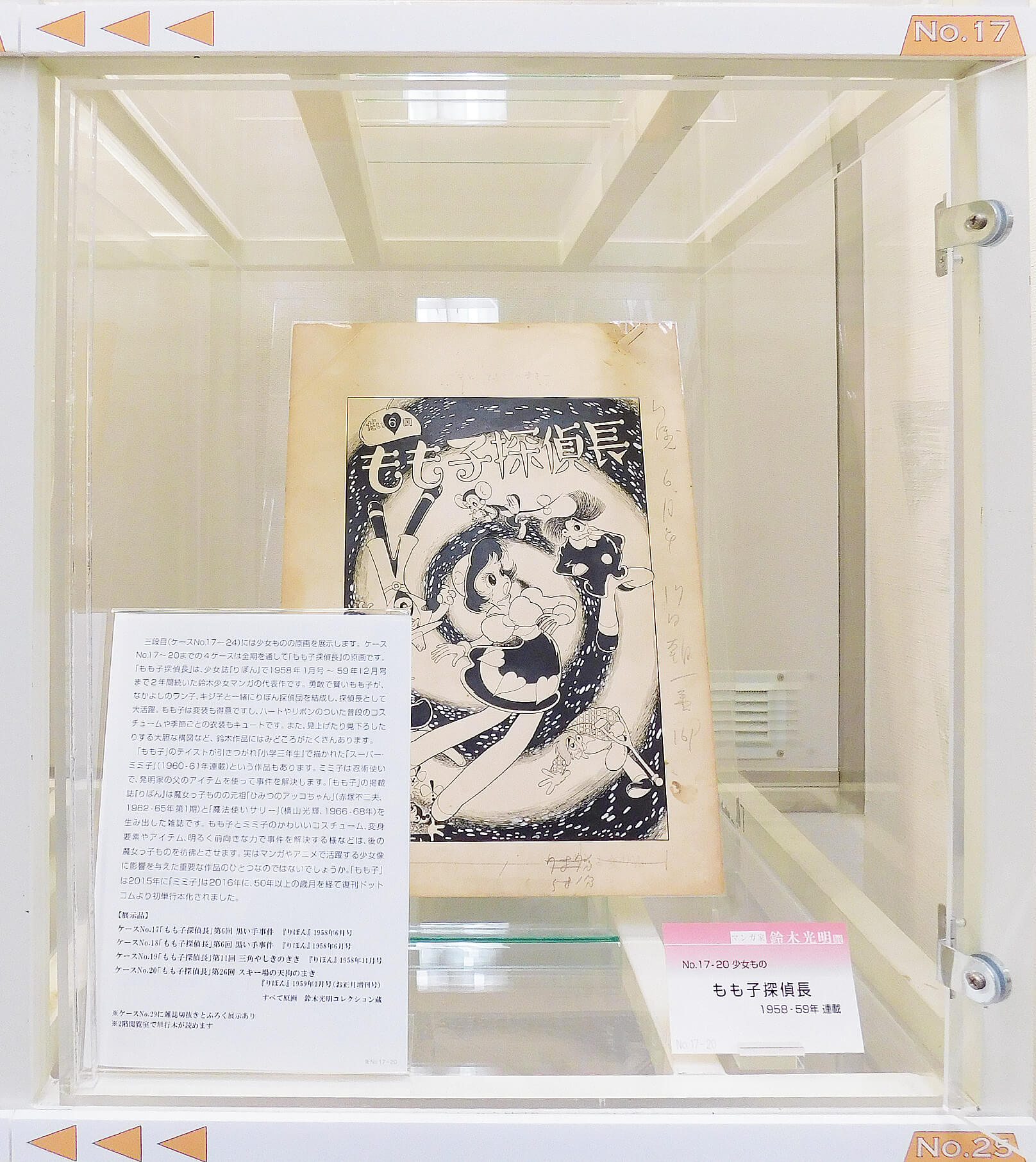

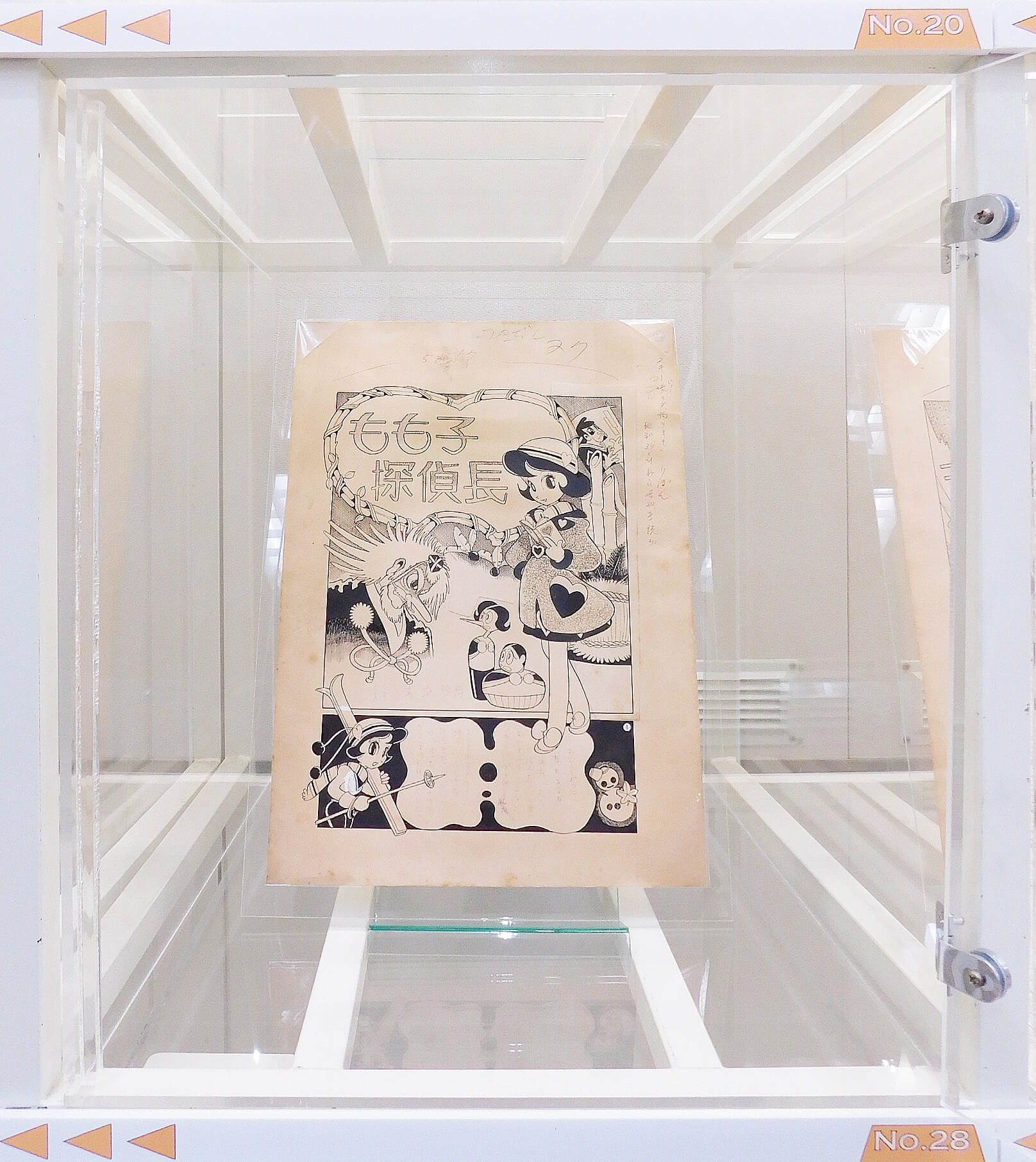

No.17-20

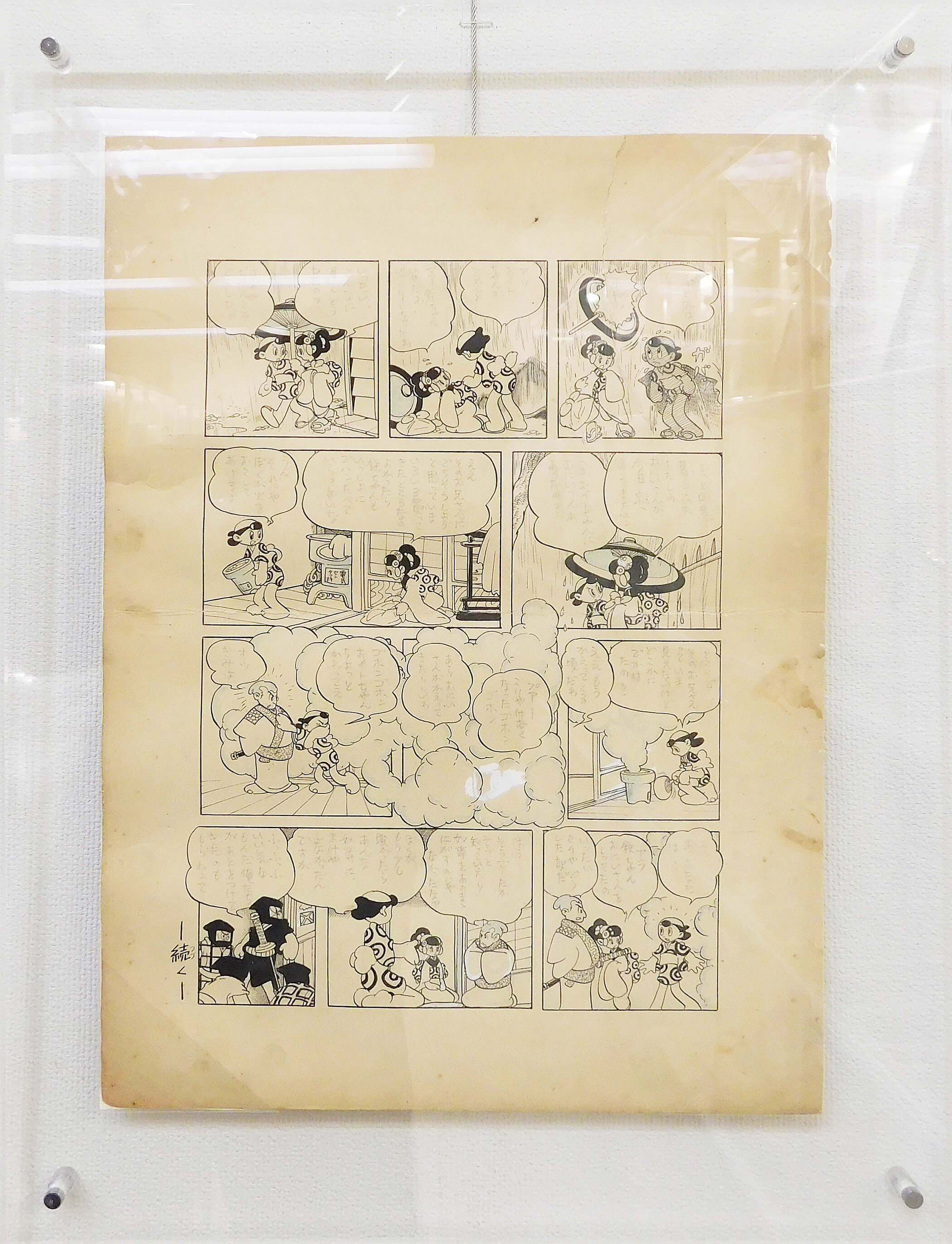

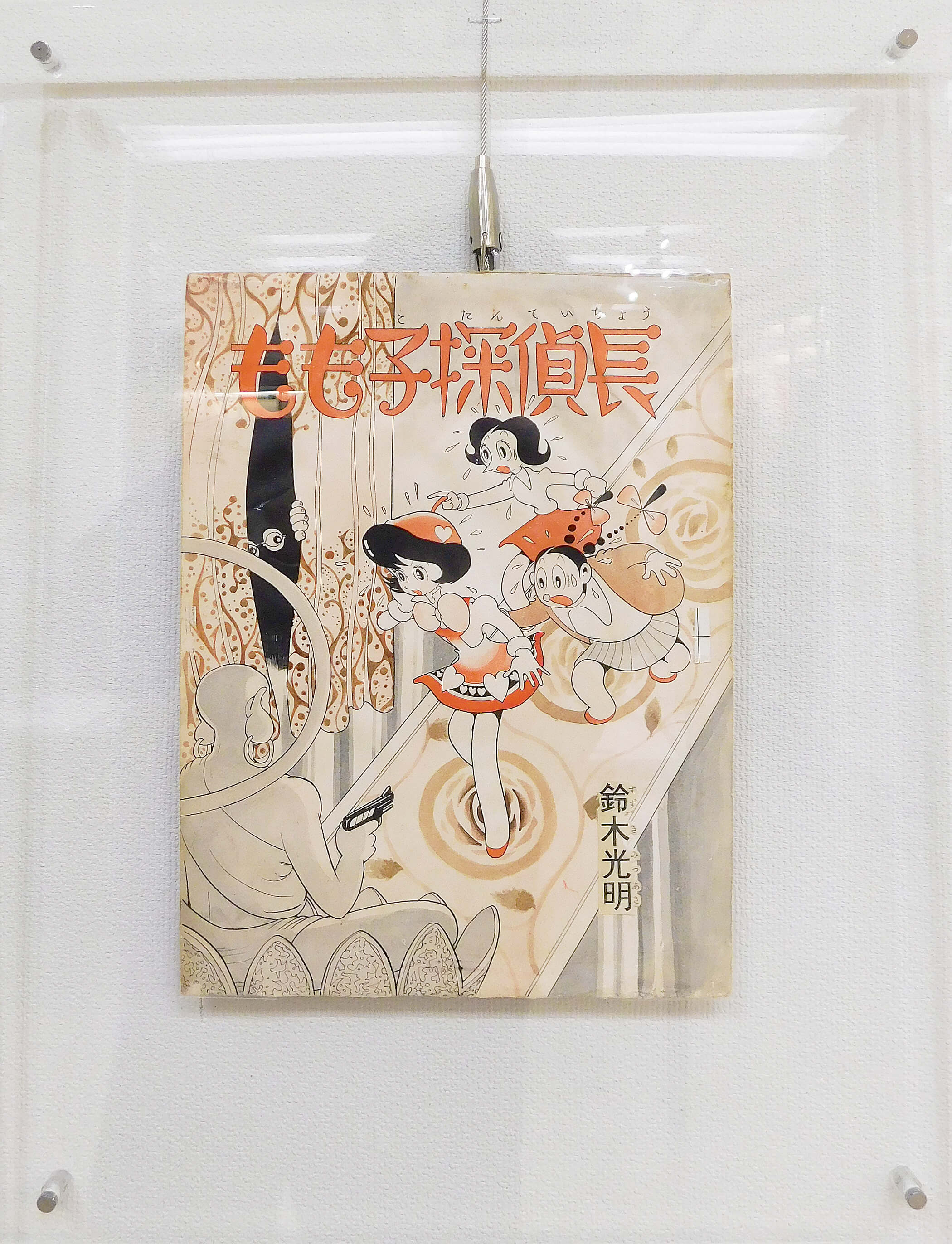

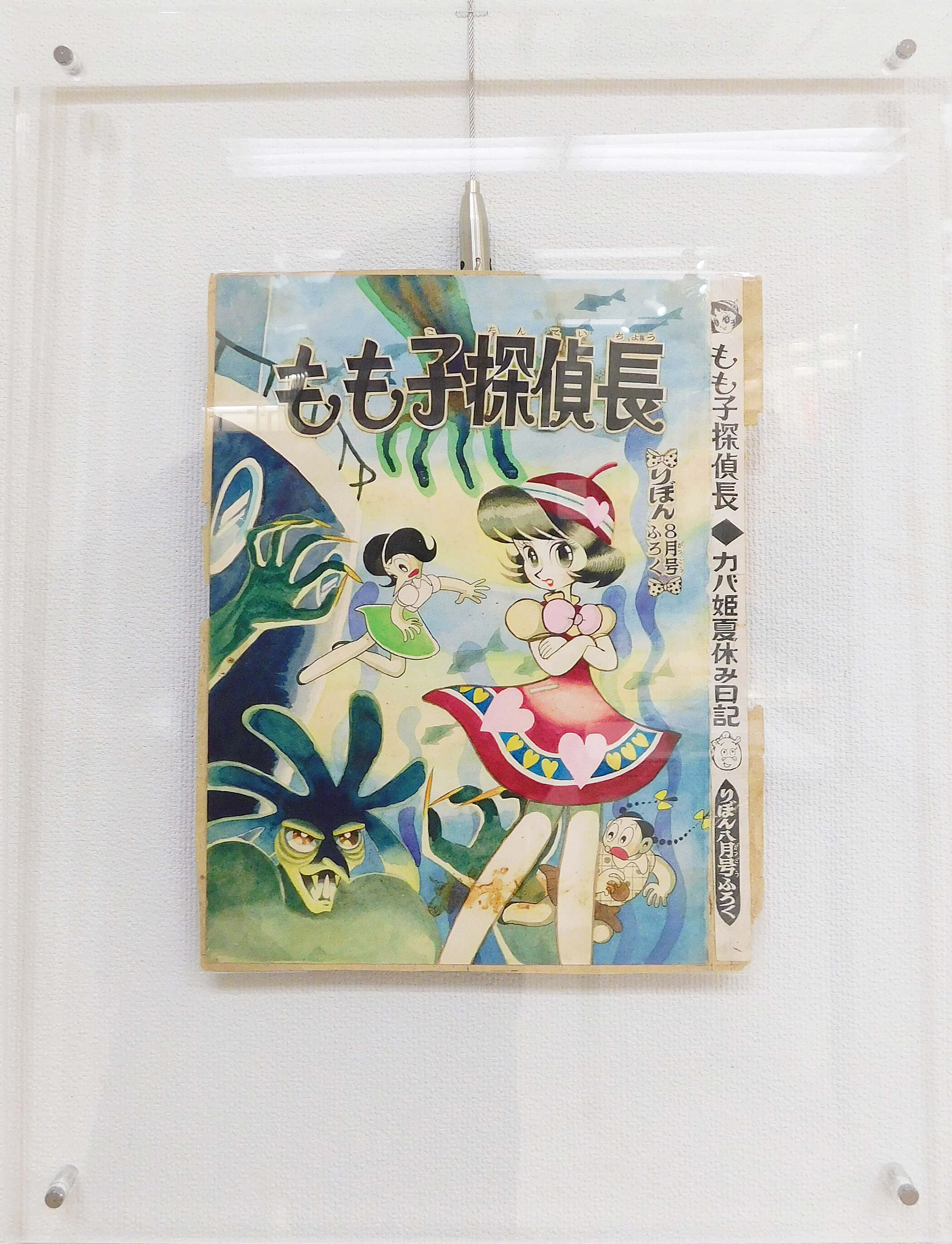

もも子探偵長(1958-59年 連載)

三段目(ケースNo.17~24)には少女ものの原画を展示します。ケースNo.17~20までの4ケースは全期を通して「もも子探偵長」の原画です。「もも子探偵長」は、少女誌『りぼん』で1958年1月号~59年12月号まで2年間続いた鈴木少女マンガの代表作です。勇敢で賢いもも子が、なかよしのワン子、キジ子と一緒にりぼん探偵団を結成し、探偵長として大活躍。もも子は変装も得意ですし、ハートやリボンのついた普段のコスチュームや季節ごとの衣装もキュートです。また、見上げたり見下ろしたりする大胆な構図など、鈴木作品にはみどころがたくさんあります。

「もも子」のテイストが引きつがれ『小学三年生』で描かれた「スーパー・ミミ子」(1960-61年連載)という作品もあります。ミミ子は忍術使いで、発明家の父のアイテムを使って事件を解決します。「もも子」の掲載誌『りぼん』は魔女っ子ものの元祖「ひみつのアッコちゃん」(赤塚不二夫、1962-65年第1期)と「魔法使いサリー」(横山光輝、1966-68年)を生み出した雑誌です。もも子とミミ子のかわいいコスチューム、変身要素やアイテム、明るく前向きな力で事件を解決する様などは、後の魔女っ子ものを彷彿とさせます。実はマンガやアニメで活躍する少女像に影響を与えた重要な作品のひとつなのではないでしょうか。「もも子」は2015年に「ミミ子」は2016年に、50年以上の歳月を経て復刊ドットコムより初単行本化されました。

No.17

No.18

No.19

No.20

【展示品】

No.17 「もも子探偵長」第6回 黒い手事件 『りぼん』 集英社 1958年6月号

No.18 「もも子探偵長」第6回 黒い手事件 『りぼん』 集英社 1958年6月号

No.19 「もも子探偵長」第11回 三角やしきのきき 『りぼん』 集英社 1958年11月号

No.20 「もも子探偵長」第26回 スキー場の天狗のまき 『りぼん』 集英社 1959年1月号(お正月増刊号)

すべて原画

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.29に雑誌切抜きとふろく展示あり

※2階閲覧室で単行本が読めます

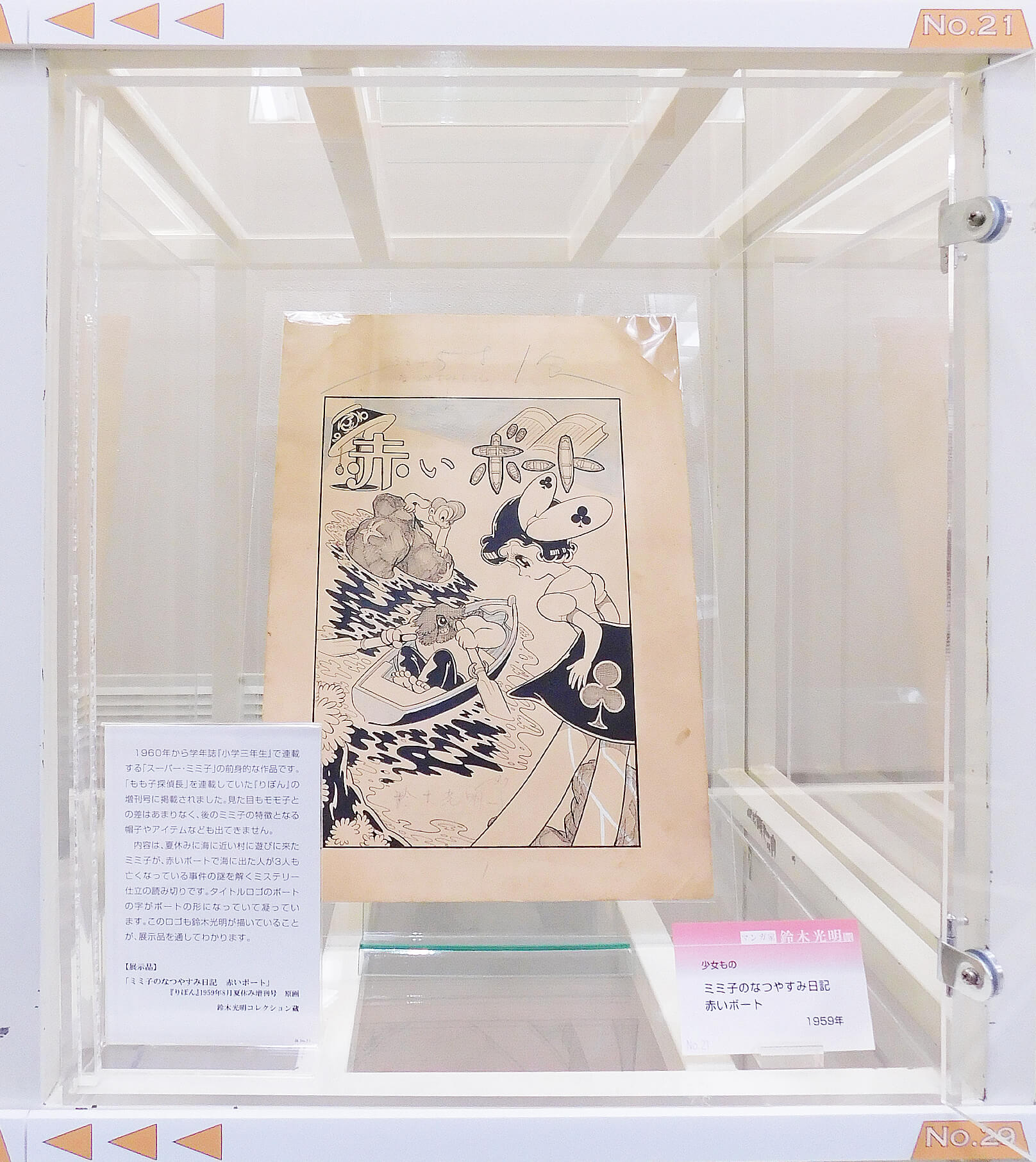

No.21

ミミ子のなつやすみ日記 赤いボート(1959年)

1960年から学年誌『小学三年生』で連載する「スーパー・ミミ子」の前身的な作品です。「もも子探偵長」を連載していた『りぼん』の増刊号に掲載されました。見た目もモモ子との差はあまりなく、後のミミ子の特徴となる帽子やアイテムなども出てきません。

内容は、夏休みに海に近い村に遊びに来たミミ子が、赤いボートで海に出た人が3人も亡くなっている事件の謎を解くミステリー仕立の読み切りです。タイトルロゴのボートの字がボートの形になっていて凝っています。このロゴも鈴木光明が描いていることが、展示品を通してわかります。

【展示品】

「ミミ子のなつやすみ日記 赤いボート」

『りぼん』集英社 1959年8月夏休み増刊号 原画

鈴木光明コレクション蔵

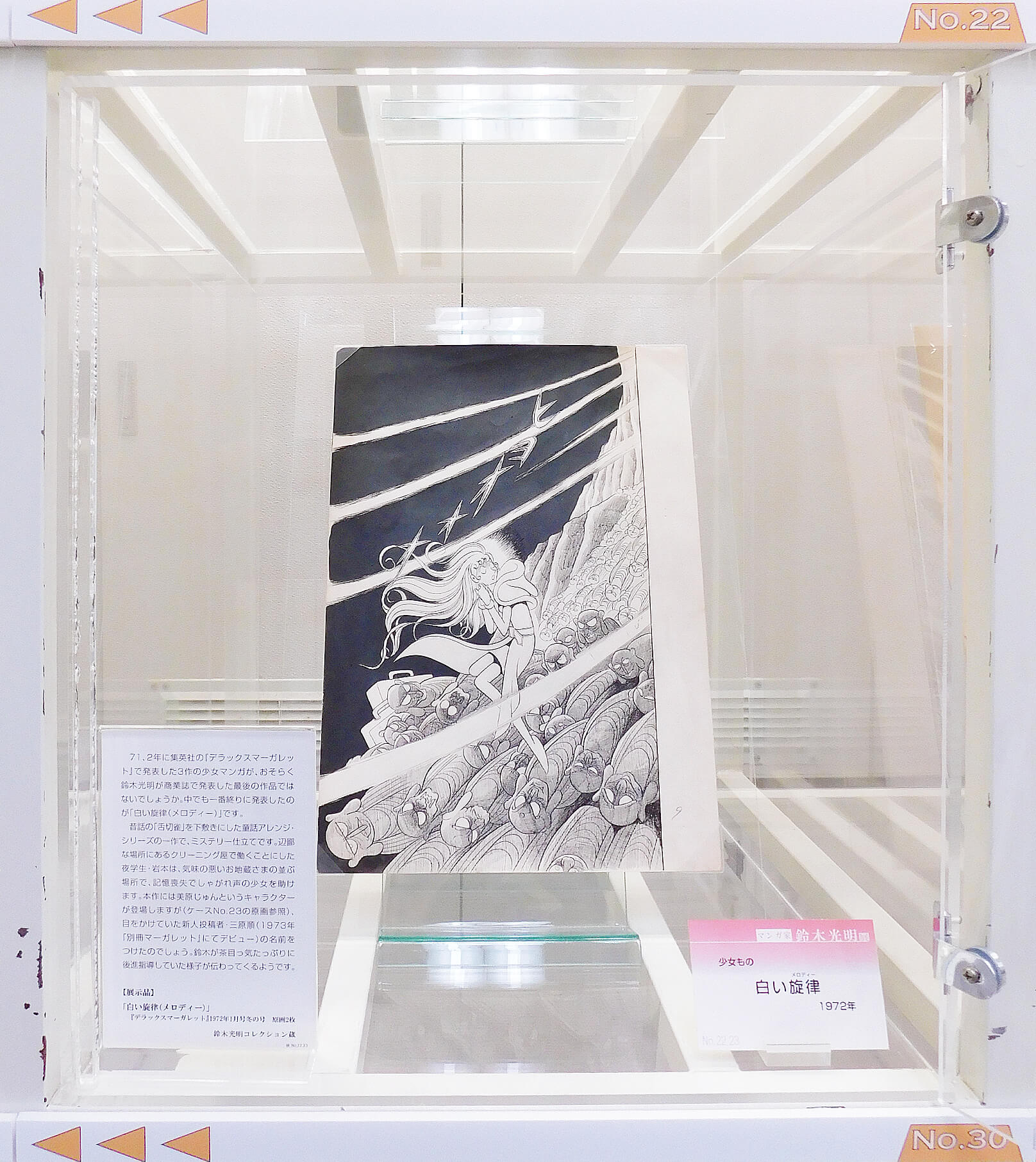

No.22-23

白い旋律(メロディー)(1972年)

71、2年に集英社の『デラックスマーガレット』で発表した3作の少女マンガが、おそらく鈴木光明が商業誌で発表した最後の作品ではないでしょうか。中でも一番終りに発表したのが「白い旋律(メロディー)」です。

昔話の「舌切雀」を下敷きにした童話アレンジ・シリーズの一作で、ミステリー仕立てです。辺鄙な場所にあるクリーニング屋で働くことにした夜学生・岩本は、気味の悪いお地蔵さまの並ぶ場所で、記憶喪失でしゃがれ声の少女を助けます。本作には美原じゅんというキャラクターが登場しますが(ケースNo.23の原画参照)、目をかけていた新人投稿者・三原順(1973年『別冊マーガレット』にてデビュー)の名前をつけたのでしょう。鈴木が茶目っ気たっぷりに後進指導していた様子が伝わってくるようです。

No.22

No.23

【展示品】

「白い旋律(メロディー)」 『デラックスマーガレット』集英社 1972年1月号冬の号 原画2枚

鈴木光明コレクション蔵

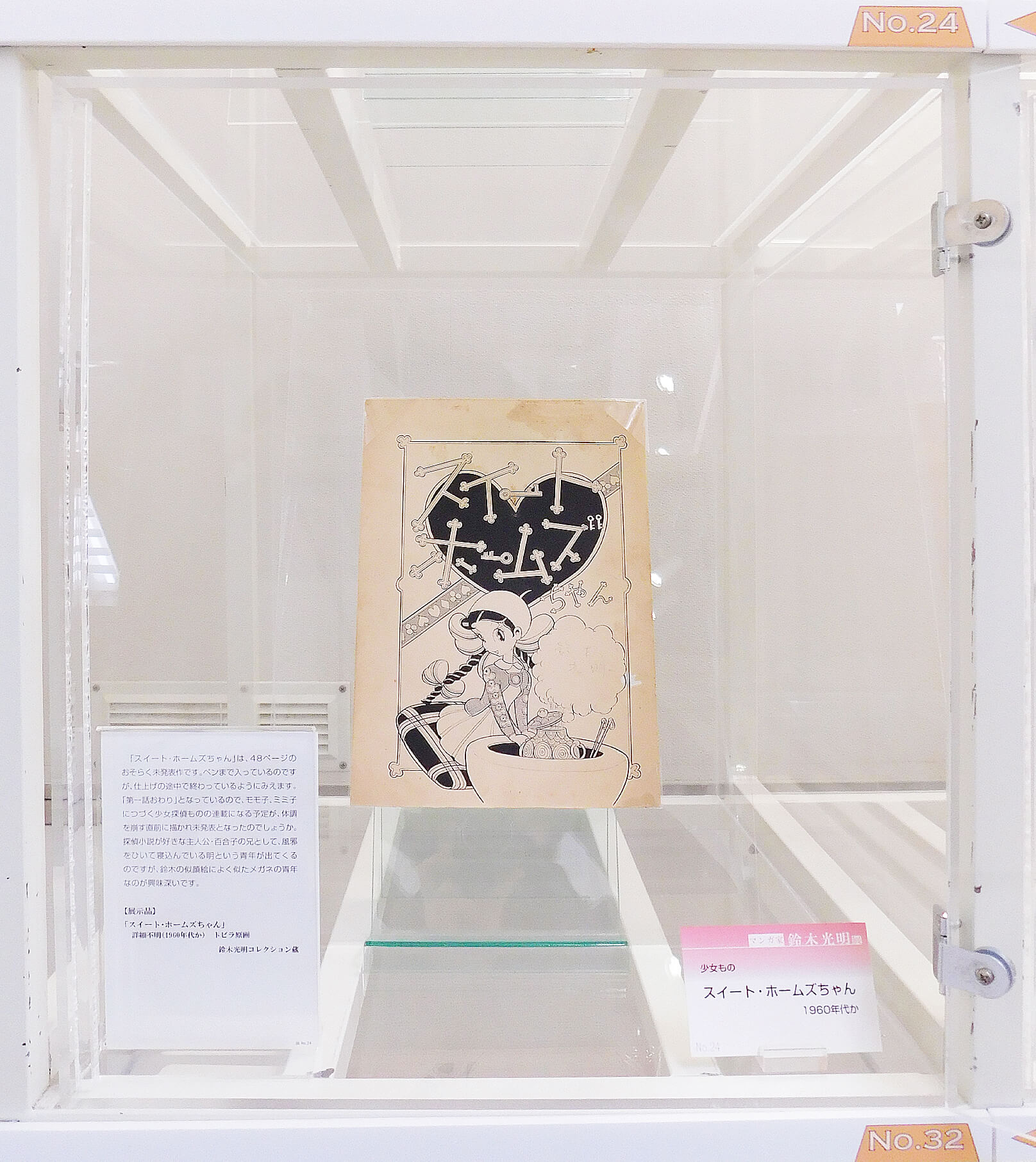

No.24

スイート・ホームズちゃん(1960年代か)

「スイート・ホームズちゃん」は、48ページのおそらく未発表作です。ペンまで入っているのですが、仕上げの途中で終わっているようにみえます。「第一話おわり」となっているので、モモ子、ミミ子につづく少女探偵ものの連載になる予定が、体調を崩す直前に描かれ未発表となったのでしょうか。探偵小説が好きな主人公・百合子の兄として、風邪をひいて寝込んでいる明という青年が出てくるのですが、鈴木の似顔絵によく似たメガネの青年なのが興味深いです。

【展示品】

「スイート・ホームズちゃん」

詳細不明(1960年代か) トビラ原画

鈴木光明コレクション蔵

※ケースNo.25にふろく展示あり

No.25-32

切り抜き・別冊ふろく・出版資料など

四段目(ケースNo.25~32)には、雑誌切り抜きや別冊ふろく、単行本・貸本などの出版資料を展示しました。原画のあるものがどんな形で読者の手に届いたのか、原画があるもの以外にどんな作品があったのかをある程度つかんでいただくことができます。

展示品はすべて当館所蔵の鈴木コレクションからの蔵書です。

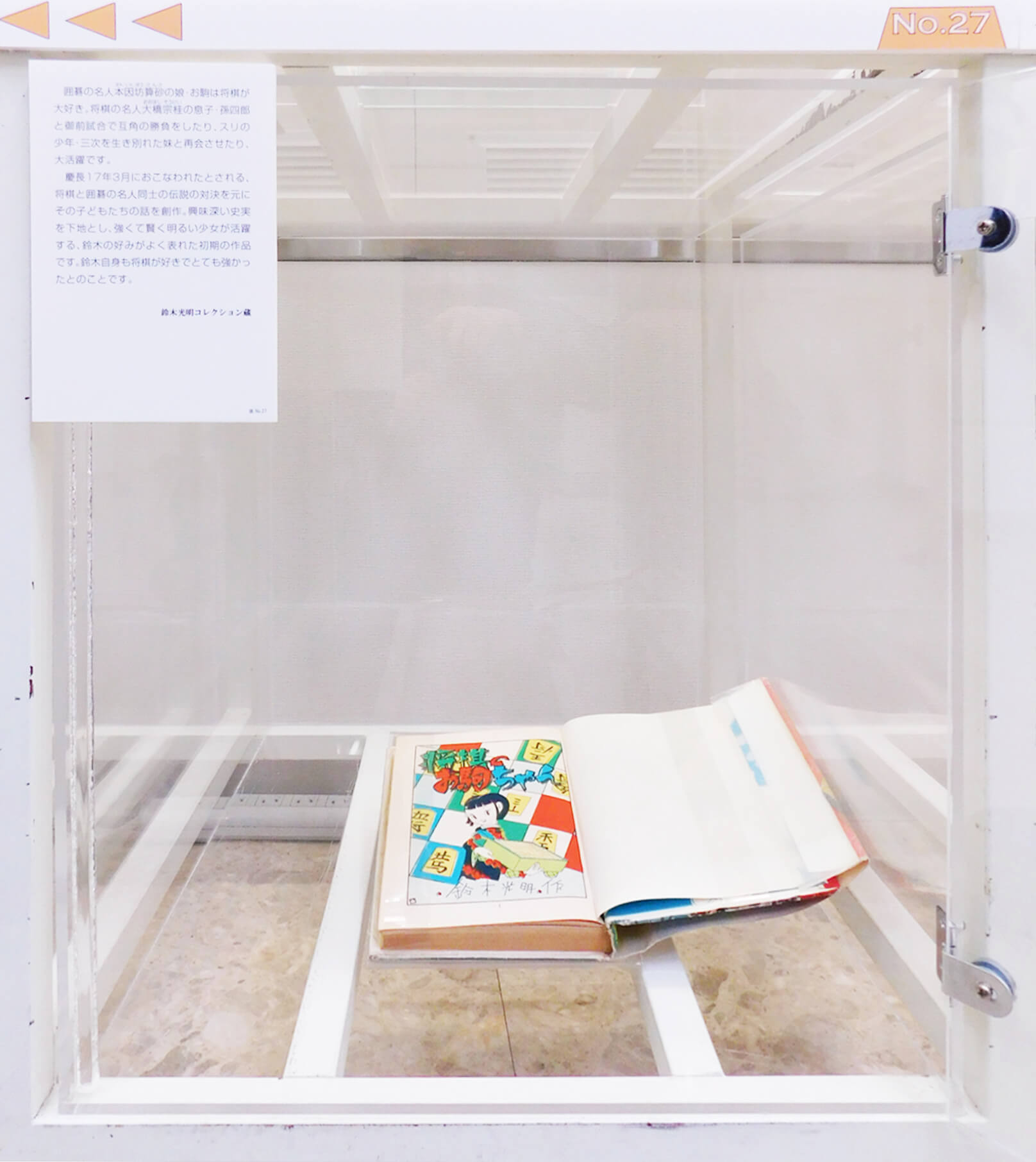

No.27

将棋のお駒ちゃん

囲碁の名人本因坊算砂(ほんいんぼうさんさ)の娘・お駒は将棋が大好き。将棋の名人大橋宗桂の息子・孫四郎と御前試合で互角の勝負をしたり、スリの少年・三次を生き別れた妹と再会させたり、大活躍です。

慶長17年3月におこなわれたとされる、将棋と囲碁の名人同士の伝説の対決を元にその子どもたちの話を創作。興味深い史実を下地とし、強くて賢く明るい少女が活躍する、鈴木の好みがよく表れた初期の作品です。鈴木自身も将棋が好きでとても強かったとのことです。

【展示品】

『将棋のお駒ちゃん』

日昭館 1956年4月10日 貸本単行本

鈴木光明コレクション蔵

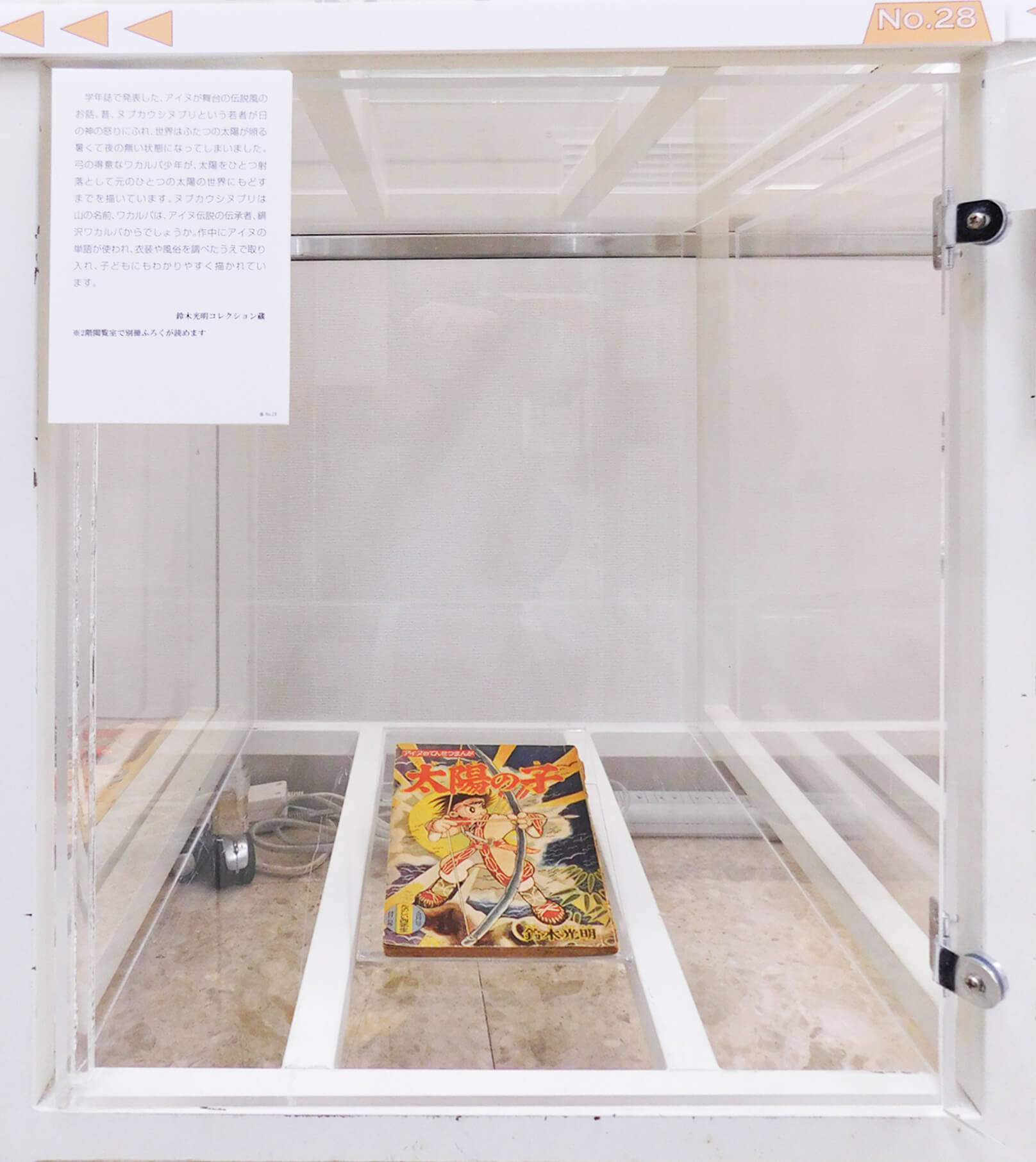

No.28

太陽の子

学年誌で発表した、アイヌが舞台の伝説風のお話。昔、ヌプカウシヌプリという若者が日の神の怒りにふれ、世界はふたつの太陽が照る暑くて夜の無い状態になってしまいました。弓の得意なワカルパ少年が、太陽をひとつ射落として元のひとつの太陽の世界にもどすまでを描いています。ヌプカウシヌプリは山の名前、ワカルパは、アイヌ伝説の伝承者、鍋沢ワカルパからでしょうか。作中にアイヌの単語が使われ、衣装や風俗を調べたうえで取り入れ、子どもにもわかりやすく描かれています。

【展示品】

「太陽の子」

『たのしい四年生』

大日本雄弁会講談社 1958年5月号 別冊ふろく

鈴木光明コレクション蔵

※2階閲覧室で別冊ふろくが読めます

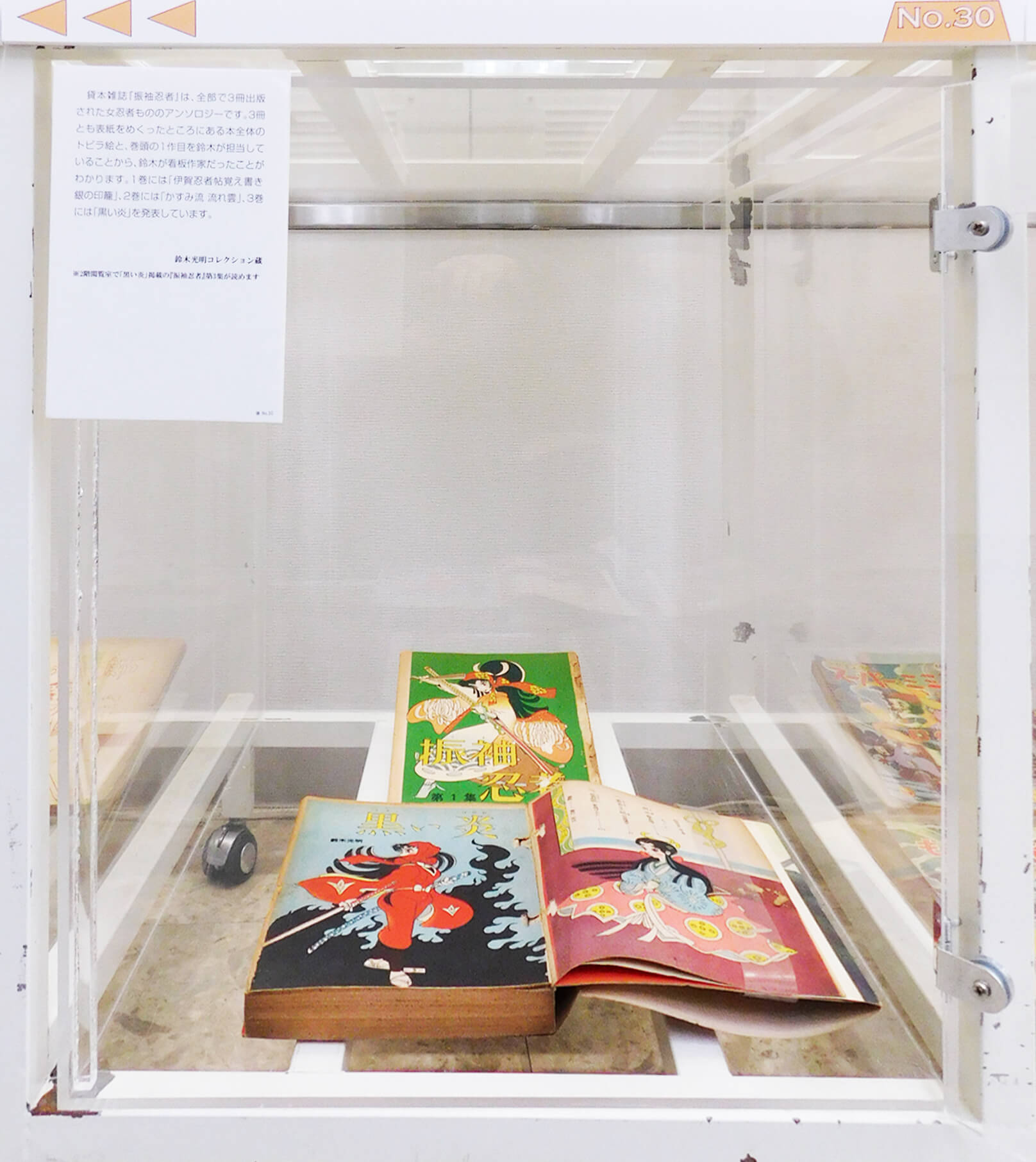

No.30

振袖忍者

貸本雑誌『振袖忍者』は、全部で3冊出版された女忍者もののアンソロジーです。3冊とも表紙をめくったところにある本全体のトビラ絵と、巻頭の1作目を鈴木が担当していることから、鈴木が看板作家だったことがわかります。1巻には「伊賀忍者帖覚え書き銀の印籠」、2巻には「かすみ流 流れ雲」、3巻には「黒い炎」を発表しています。

【展示品】

振袖忍者 第1集 扉絵

『振袖忍者』 1960年第1集 貸本雑誌 切りぬき

「黒い炎」

『振袖忍者』 1960年第3集 貸本雑誌

鈴木光明コレクション蔵

※2階閲覧室で別冊ふろくが読めます

No.31

緑の季節

「緑の季節」は貸本雑誌『すばらしい十代』に連載した、城山明名義の作品。全5回。小さな自動車の下請け工場で働きながら大マンガ家を目指す若者を主人公にした青春ものです。労働環境の問題や女性との淡いエピソードなども描いています。

本作もそうですが、60年代に入って描かれた貸本作品は少し青年向けを意識したものが多いようです。そのままマンガ家を続けていたら、鈴木は本格的な青年ものを多く手掛けたのかもしれません。

第5話巻末に「作者の自伝にフィクションをくわえたものです。」とあります。自伝的作品のため筆名を変えての発表だったのでしょうか。同5話巻末に「第一部完」とありますが、続きを描くことは、残念ながらありませんでした。

【展示品】

緑の季節 第2回

『すばらしい十代』 1960年6月20日発行 第3集

貸本雑誌 切りぬき

緑の季節 第4回

『すばらしい十代』1960年8月25日発行 第5集

貸本雑誌 切りぬき

鈴木光明コレクション蔵

※2階閲覧室で「緑の季節」第4話掲載の『すばらしい十代』第5集が読めます

◆壁面展示

W-1

〈時代劇〉

【展示品】

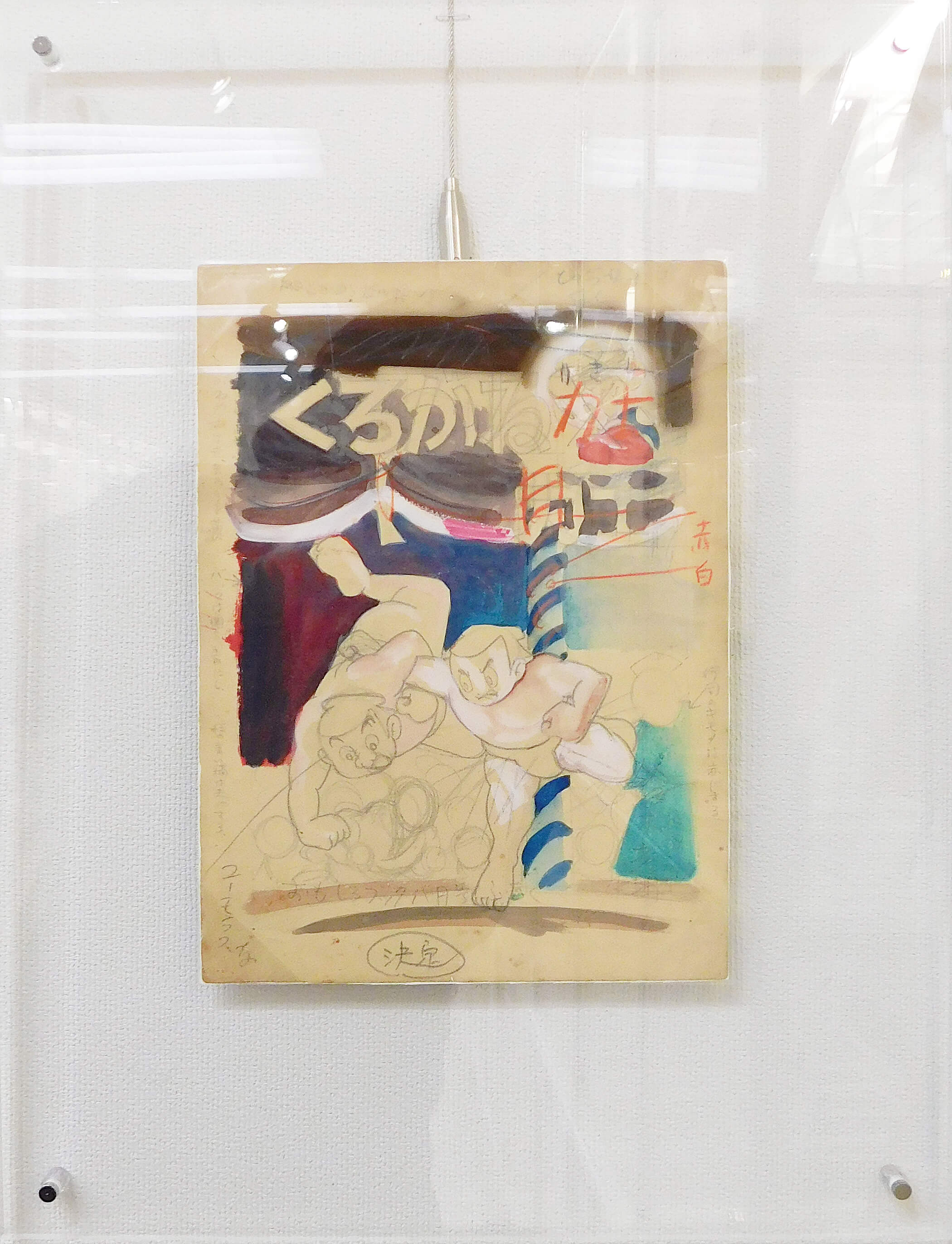

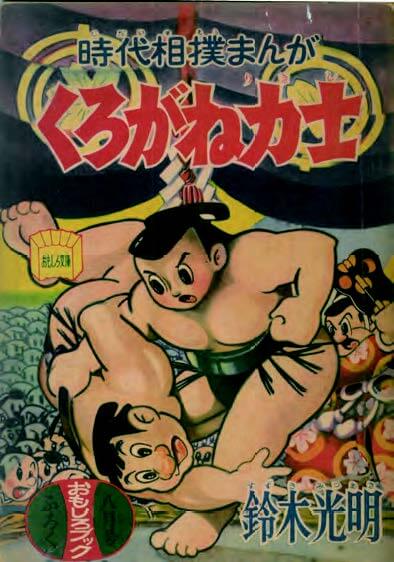

「くろがね力士」

『おもしろブック』1955年8月号(第3回/最終回) 別冊ふろく 表紙用レイアウト 1955年8月以前 未使用原画

くろがね力士

『おもしろブック』

1955年8月号(第3回/ 最終回)

別冊ふろく 表紙

表紙は別のイラストレーターが描いていますが、展示の資料から鈴木がレイアウトの案を出していたことがわかります。

※中央のぞきこみケースにふろくの現物展示あり

※2階閲覧室でこの別冊ふろくが読めます

W-2

〈歴史もの〉

【展示品】

「くろがね力士」

1955年ごろ 未使用原画

W-3

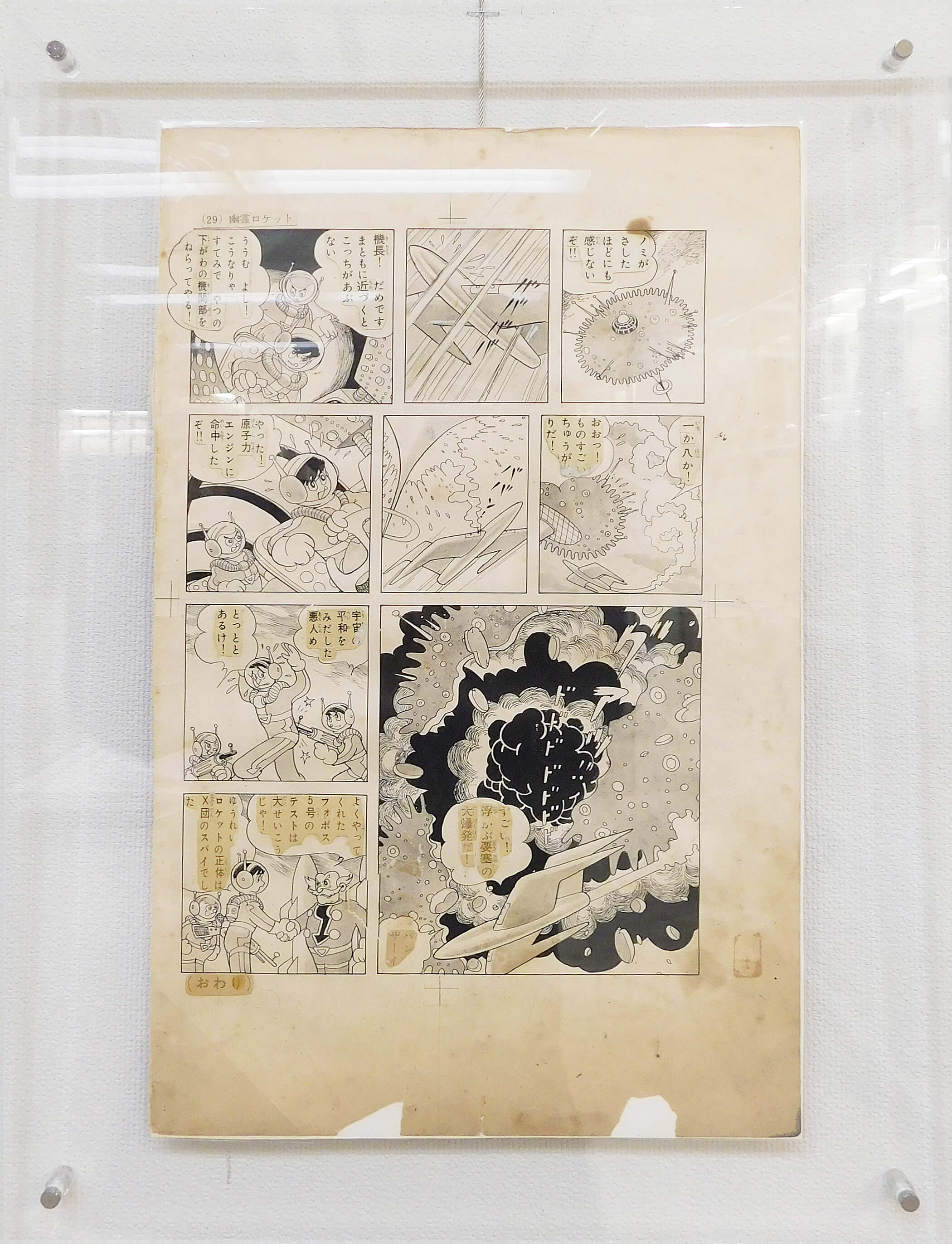

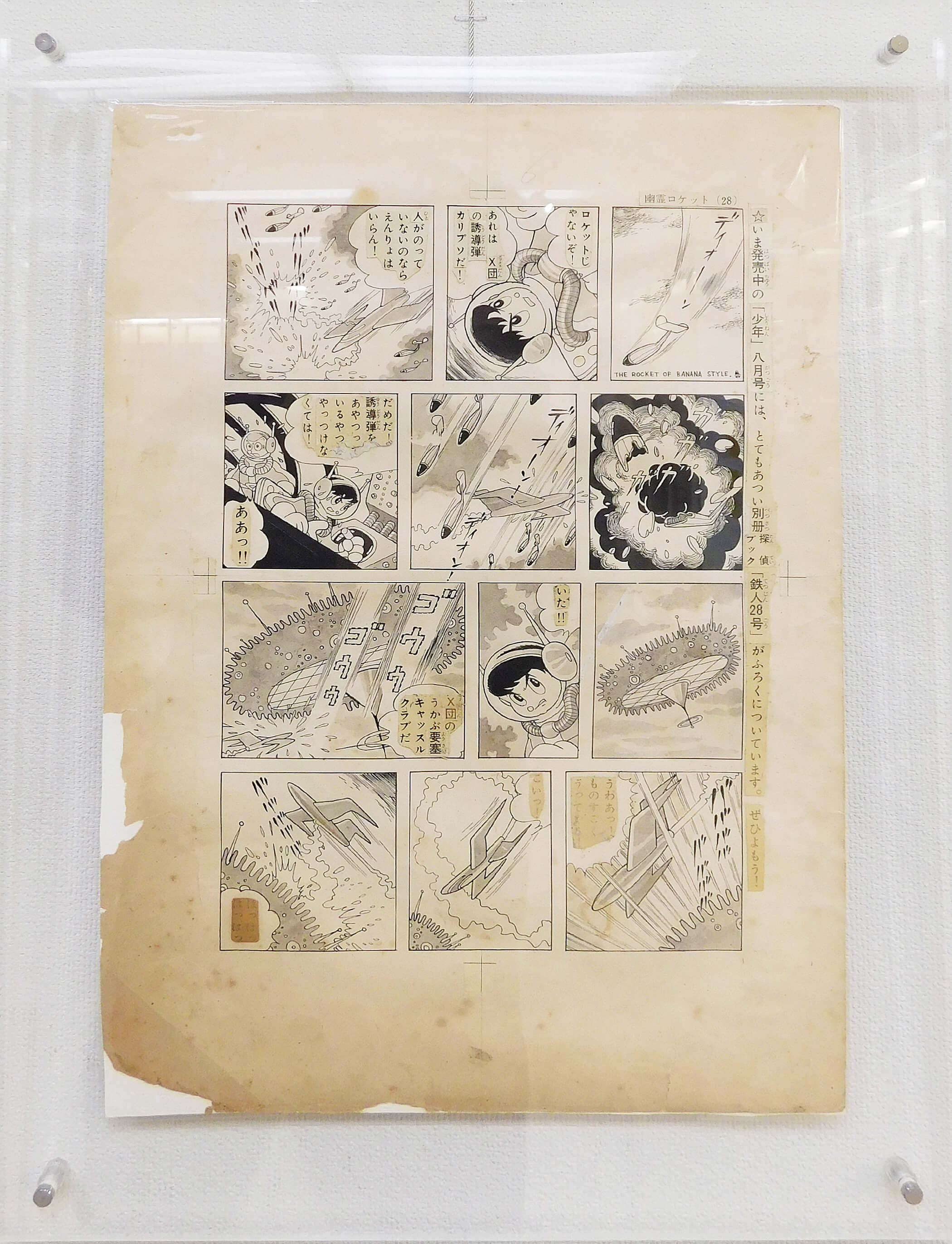

〈少年もの〉

【展示品】

「幽霊ロケット」

『少年』光文社 1957年8月号増刊 別冊ふろく(夏休み増刊号「探偵漫画ブック」) 原画2枚

W-4

〈少女もの〉

【展示品】

「もも子探偵長」 第2回 金のオルゴール

『りぼん』集英社 1958年3月号 別冊ふろくトビラ原画

W-5

〈少女もの〉

【展示品】

「もも子探偵長」 第8回 海のはかばじけん

『りぼん』集英社 1958年8月号 別冊ふろく 表紙原画

W-6

〈時代劇・原作つき〉

【展示品】

「柳生旅日記 独眼竜参上」

原作:関沢新一

『少年ブック』 1960年7月号(第1回) 原画

W-7

〈少女もの〉

【展示品】

「スーパー・ミミ子」

詳細未詳(1960年代後半か) 原画

『小学三年生』1960年7月号トビラを、後年描きなおしたもののようにみえます。

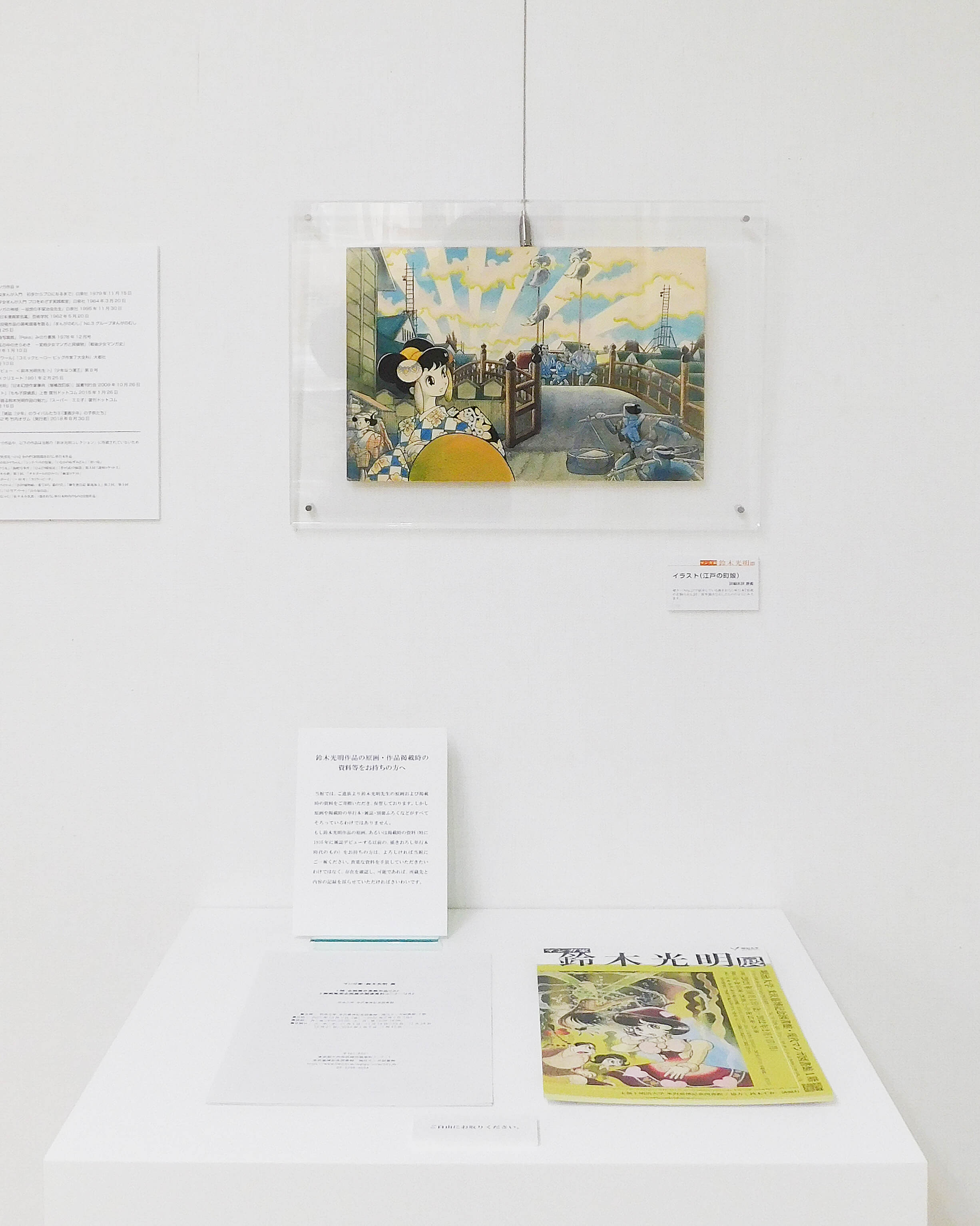

BW-1

【展示品】

イラスト(江戸の町娘)

詳細不明 原画

ケースNo.27で紹介している描きおろし単行本『将棋のお駒ちゃん』を、後年描きなおしたもののようにみえます。

※展示会場では、この場所に下記のものを掲示・配布した。

掲示:

参考文献 / 鈴木光明作品の原画・作品掲載時の資料等をお持ちの方へ

配布:

マンガ家・鈴木光明 展 1階 企画展示室展示品リスト・2階閲覧室企画展示関連資料コーナーリスト