21世紀のはじめ方

鞍田 崇 准教授

DIY(Do It Yourself)やセルフビルドなど、近年暮らしのあり方を自分の手で創造していくことに注目があつまっています。他方で、東京などの都市部ではなく、地方で働くことを選ぶ若者も増えてきています。いずれも、与えられたライフスタイルをただ消費することをよしとせず、また人口増加と右肩上がりの経済成長を前提とした20世紀型の価値観を鵜呑みにするのでもなく、多くの人が、社会と暮らしの別の選択肢(オルタナティヴ)を求めていることの現れとみることができるでしょう。

そうした動向と連動して、いま注目を集めているのが「民藝」です。ここでは、あらためて「いまなぜ民藝か」の検討を通して、21世紀にふさわしい、新しい暮らしの〈かたち〉について考えていきます。授業では、教室でのレクチャーやディスカッションのほか、現地実習としてキャンパスに隣接する生田緑地内の日本民家園や岡本太郎美術館でデザインリサーチも行ない、身近な生活空間にひそむ価値をみずから発見する「まなざし」の獲得をめざしていきます。

講師プロフィール

鞍田 崇 准教授

明治大学理工学部専任准教授。1970年兵庫県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。総合地球環境学研究所(地球研)を経て、現職。著書に『民藝のインティマシー「いとおしさ」をデザインする』(明治大学出版会)ほか。民藝「案内人」としてNHK-Eテレ「趣味どきっ! 私の好きな民藝」にも出演(2018年放送)。

メディア・アート

水野 真紀子 専任講師

この講義のテーマは「メディア」と「アート」と「メディアアート」です。「メディアアート」と言う言葉は、その時代の新しい技術を 使った芸術的表現を指して用いられることが多いですが、アーティストは常に、自らの表現に用いる媒体と向き合ってきました。講義では、広い意味でのメディアアートの作品例を紹介しながら、メディアとアートの関係性という大きなテーマに取り組みたいと思います。

デジタル時代のメディアアートでは、表現の担い手がプログラマーやエンジニアといった技術者、さらにはユーザーへと拡大し、「アート」の意味にも変化が起こりました。「自分はどのような形でアートに接続しうるのだろうか」と、メディアとアートというトピックを自分の現在と関わるアクチュアルな問題として捉えられるようになること。また、自分が関心のある対象について自らの言葉で説明し、他の人の発言・発表内容について関心を持ってリアクション(質問・コメント)するなどの一般的なプレゼンテーション・コミュニケーション能力が授業での活動を通じて向上することを目標としています。

メディア・アートとは一体何なのか。その問いを起点に現在の作品例を見ながら定義を考え、近代美術史を振り返りながら、皆さんとともにメディア・アートを考えていきます。

講師プロフィール

水野 真紀子専任講師

専門はドイツ語圏文化・認知記号論。人が絵や言葉をどのように理解しているのかという問いを追い続けている。アート作品の受容について考えることは、世界と自分について理解することである。

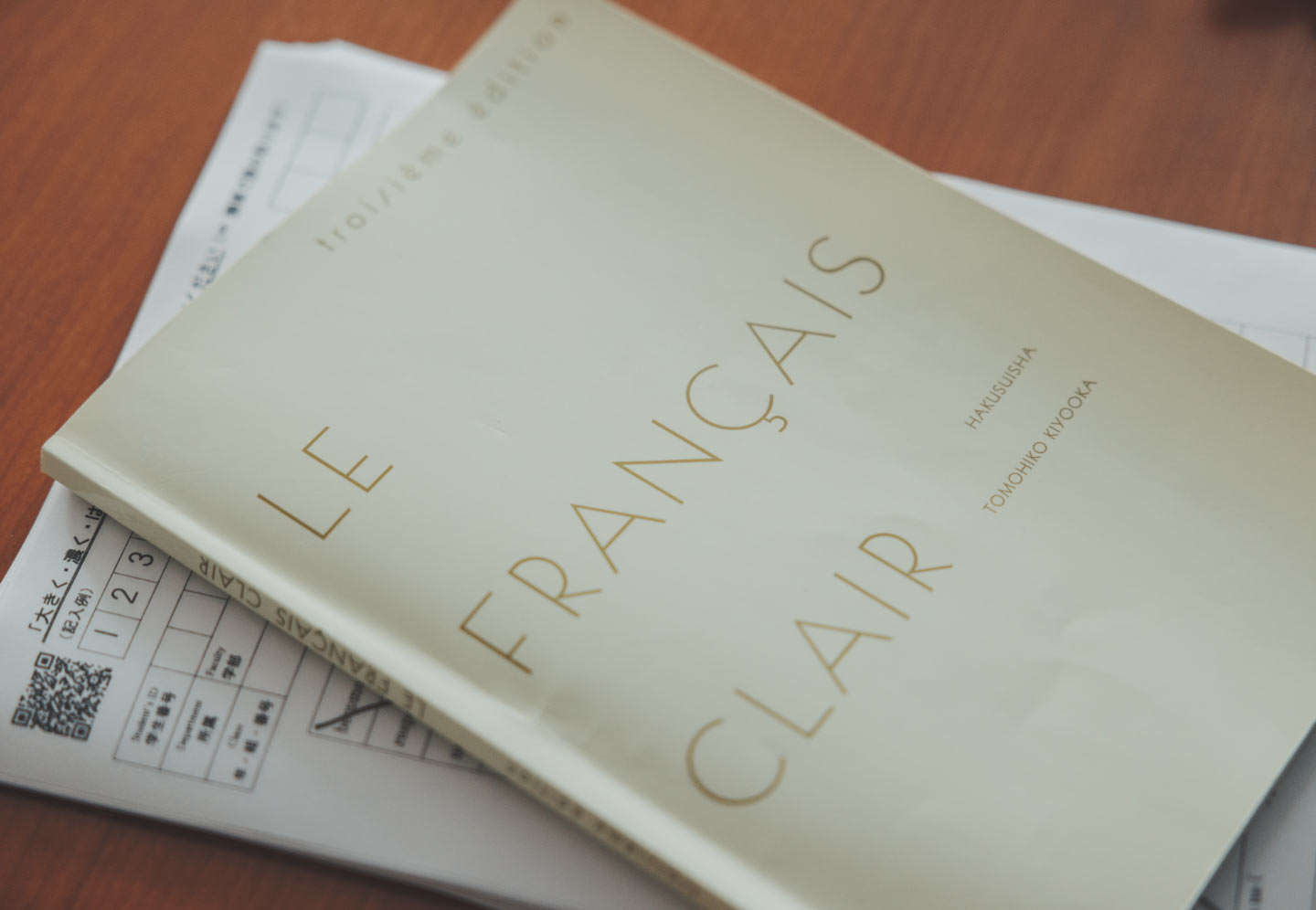

映画の中の「パリ」

清岡 智比古 教授

このゼミでは、パリを描いた映画を見て、その分析を行いながら、(大げさに言えば)今の世界の状況を理解していくことを目指します。ただ……パリ、と聞くと、金髪の男女が恋を語り、おしゃれを楽しみ、ワインを飲み比べ、おいしいフランス料理を食べている……、というようなイメージが浮かぶかもしれません。朝のクロワッサン、午後のカフェのテラス、夜はオペラ座でのコンサート、あるいはサン・ジェルマン・デプレのビストロでワインを傾ける、とか。

たしかにそうした「パリ」もないわけではありませんが、それはいわば、日本(やフランス)のメディアがみんなでなんとか支えている幻想、という面もあります。だからこのゼミでは、こうした「パリ」にはほとんど触れません。では、どんな「パリ」を見ようというのか?

それは端的に言えば、多様な文化の交差点としてのパリです。アフリカから、カリブ海から、アジアから、様々な理由でパリにやってきた人々。そして今、彼らの存在抜きに、パリを語ることはできません。こうした状況を、映画を中心に、ポップ・ミュージック、アート、などを通して見てゆこうというのが、このゼミのテーマです。当然、ストリート・ヴューも大活躍します。(こうしたこと全体の背景には、グローバリゼーション/グローバリズムの問題があります。この点も考えてゆきます。)

街歩きが好き。都会が好き。異文化に興味がある。パリに興味がある。日本語世界に閉じこもらない、広い視野が欲しい。「現代」について考えてみたい……。こんな人は大歓迎です。ただし、「今」を理解するには、どうしてもある程度「過去」を知る必要があります。(指定された教科書には、そのあたりのことが書いてあります。)また、たとえば映画1本について、予習と、見終わった後の分析レポートが課されるので、レポートの数は多くなります。

このゼミに積極的に取り組んでくれれば、いつかみなさんがパリを訪れるとき、観光ガイドをはるかに超えた次元で、パリを経験することができます。

講師プロフィール

清岡 智比古 教授

専門はフランス語、フランス文学。最近はフランス語圏文化やパリを研究対象としている。主要著書として、『エキゾチックパリ案内』(平凡社)、『フラ語』シリーズ(白水社・全5冊)、『ハートにビビッとフランス語』(NHK出版・共著)、『東京詩』(左右社)、『小さな幸福』(小沢書店)、『混成世界のポルトラーノ』(左右社・共著)などがある。NHK「テレビでフランス語」講師。

多様性と格差を考える

大澤 舞 専任講師

みなさんは、自分を「色」で例えるならば何色でしょうか?きっとそれぞれ好きな色を答えたり、なんとなくイメージカラーを答えたりするのではないかと思います。このゼミで扱うテクストのタイトル『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(2019年)は、三種類の「色」を示していますが、これはどういった意味なのでしょうか?

このゼミでは、上記のテクストを読み込みながら、「多様性と格差」について考えていきます。日本社会でも世界でももはや「多様性(diversity)」という言葉は浸透しきっているといっても過言ではありません。おそらく多くの人々が、我々は多様性を認め、受け入れ合っていると信じています。しかしながら、本当にそうでしょうか?「多様性」とはそもそも何なのか。「多様性を受け入れる」とはどういうことなのか。安易にこの一言ですべてを片づけてしまっていないだろうか。そこにどんな偏見も存在しないだろうか。このゼミでは、英国社会を描いたテクストを扱いながら、英国の歴史や政治、文化を学ぶ一方で、その社会に潜む「多様性格差」と呼ぶべき状況について、みなさんとともに考察していきます。また同時に、英国社会と比較して、日本社会のさまざまな格差についても議論します。他国の出来事を傍観者として眺めるのではなく、自分の身に引きつけて考える力を養います。このゼミを通して、自分自身や他者と改めて向き合い、自分の「色」を表現できることを目指しています。

講師プロフィール

大澤 舞 専任講師

専門は19世紀イギリス文学におけるジェンダーと金融。多様性社会の礎を築いた彼らの意志を未来につなげてくことを目指し、社会の周縁に追いやられていた人々がどのように活路を見出したのかを研究している。

関連リンク

思想論

清水 則夫 准教授

儒教と聞いて、皆さんは何を連想しますか。中学・高校の国語の教科書にあった断片的な漢文でしょうか。「国語」の 教科書に古典中国語が載っていることを疑問に思ったことはないでしょうか。儒教は古代中国に生まれた思想です。なぜ、中国の古典が、「国語」の授業で扱われるのでしょうか。それは中国文化の影響が、日本文化の奥深くまで浸透しているからだと考えられます。

儒教は中国に生まれましたが、その影響は日本のみならず、東アジアの全域に及びました。西洋が東アジアに進出し、近代化が急務となった後も、折に触れて伝統としてのアジアや儒教が呼び起こされます。これは近年の中国でも例外ではなく、アジアについて知ろうとするならば、儒教を避けて通ることはできません。

漢字の使用をはじめとして、日本が中国から受けた影響はきわめて大きい。それにもかかわらず、日常生活の中でそれを 意識する機会は多くない。むしろ、意識せずに済むほどに無意識下の中に根付いている、といったほうがいいかもしません。それらを自覚化するには、過去の歴史を学ぶ必要があります。本講義を通じて私たちの内なる中国を知ることで、現在の中国を見る目も違ってくると思います。

講師プロフィール

清水 則夫 准教授

明治大学理工学部准教授。早稲田大学大学院文学研究科東洋哲学専攻博士課程修了。博士(文学)。監修書に『浅見絅斎全集稿本 舞田敦編』(ぺりかん社)。東アジアの思想史的流れをもとに、「日本」を新たな角度からとらえなおしている。

関連リンク

社会学

鞍田 崇 准教授

これからのあるべき社会の姿をデザインする―それがいま社会学に課せられている役割です。ここでいう「社会」とは、自分 たちが生活をいとなむ社会であり、先の問いを考える上で何よりも大事なのは、「ひとごとじゃない」という実感をもつこと。この講義では、何よりもまず、そうした実感を皆さんと共有していきたいと考えています。

でも、なぜか。社会が大きく変わりつつある、いや大きく変えなきゃいけない時代だからです。この講義を機に、特にみなさんにぜひ考えていただきたいことが2点あります。

1)人口減少

日本の人口は 10年前にピークを越え、すでに人口減少期に入っています。20世紀の100年で、4千万人から1.2億人まで一気に3倍に増加した人口は、これから急速に減少していきます。推計では、100年後の人口は多くても現在の半分の6千万人、少ないシュミレーションでは3分の1、つまり100年前の規模にまで縮小するといわれています。人口増加期の発想とは異なる、新しい社会像、生き方が求められています。それはどういうものでしょうか。

2)つくることからの撤退

20世紀後半の高度経済成長の後、日本の製造業の多くは生産拠点を海外へ移転してきました。日本社会はすでに工業化のステージは終え、ポスト工業化社会にあります。工業化に代わって経済活動の主たる要素となったのは、消費です。つくることよりも、買うことを軸にした社会にいま日本はあります。しかし、果たしてほんとうにこのままでよいのでしょうか。

この2点は、決してひとごとじゃありません。みなさん自身がいやおうなく直面せざるをえない問題です。どう解決するのか。それを考える能力を培うこと、目標はそこにあります。

講師プロフィール

鞍田 崇 准教授

明治大学理工学部専任准教授。1970年兵庫県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。総合地球環境学研究所(地球研)を経て、現職。著書に『民藝のインティマシー「いとおしさ」をデザインする』(明治大学出版会)ほか。民藝「案内人」としてNHK-Eテレ「趣味どきっ! 私の好きな民藝」にも出演(2018年放送)。