展示コーナー

コーナー5◆興味深いエピソードなど

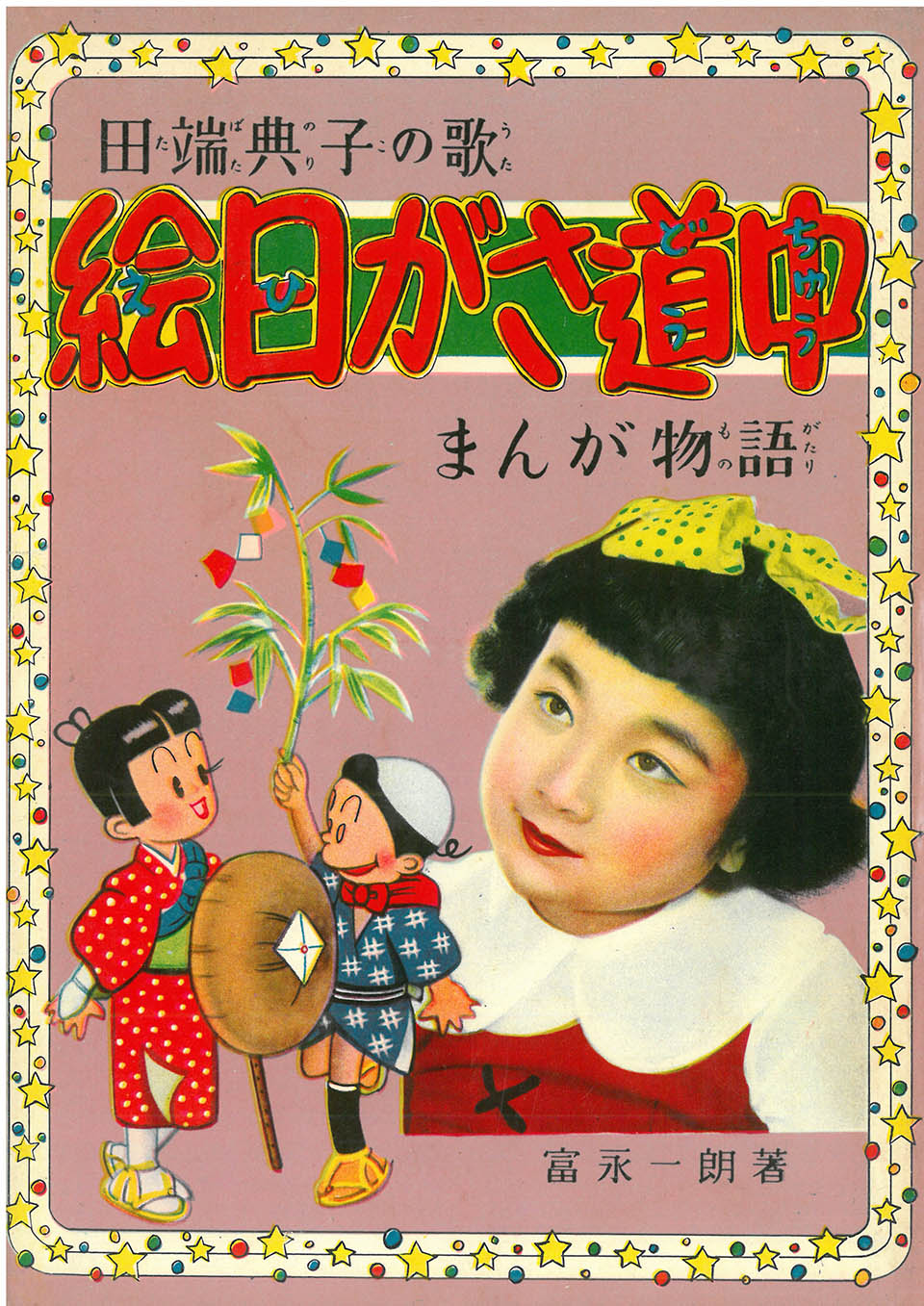

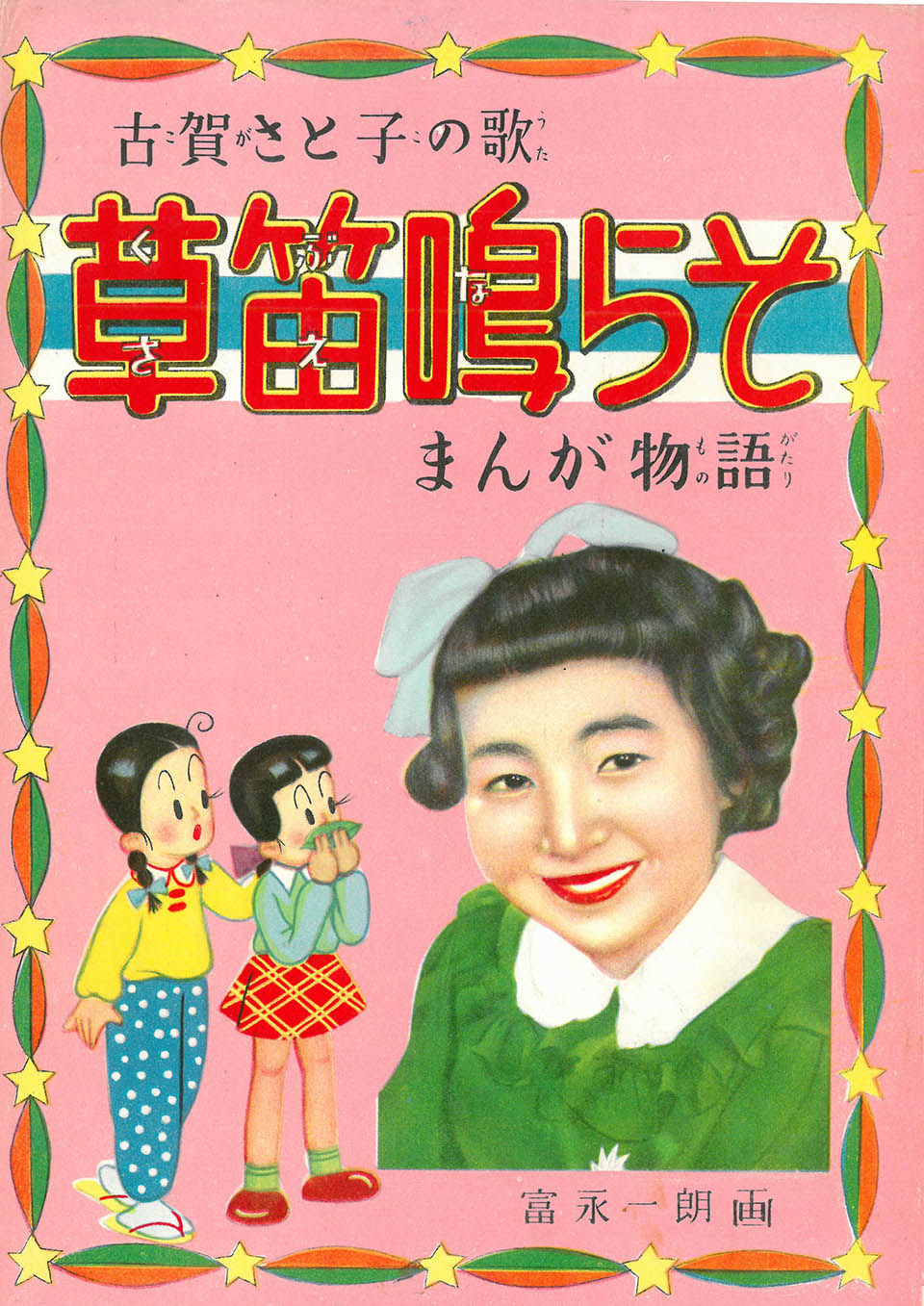

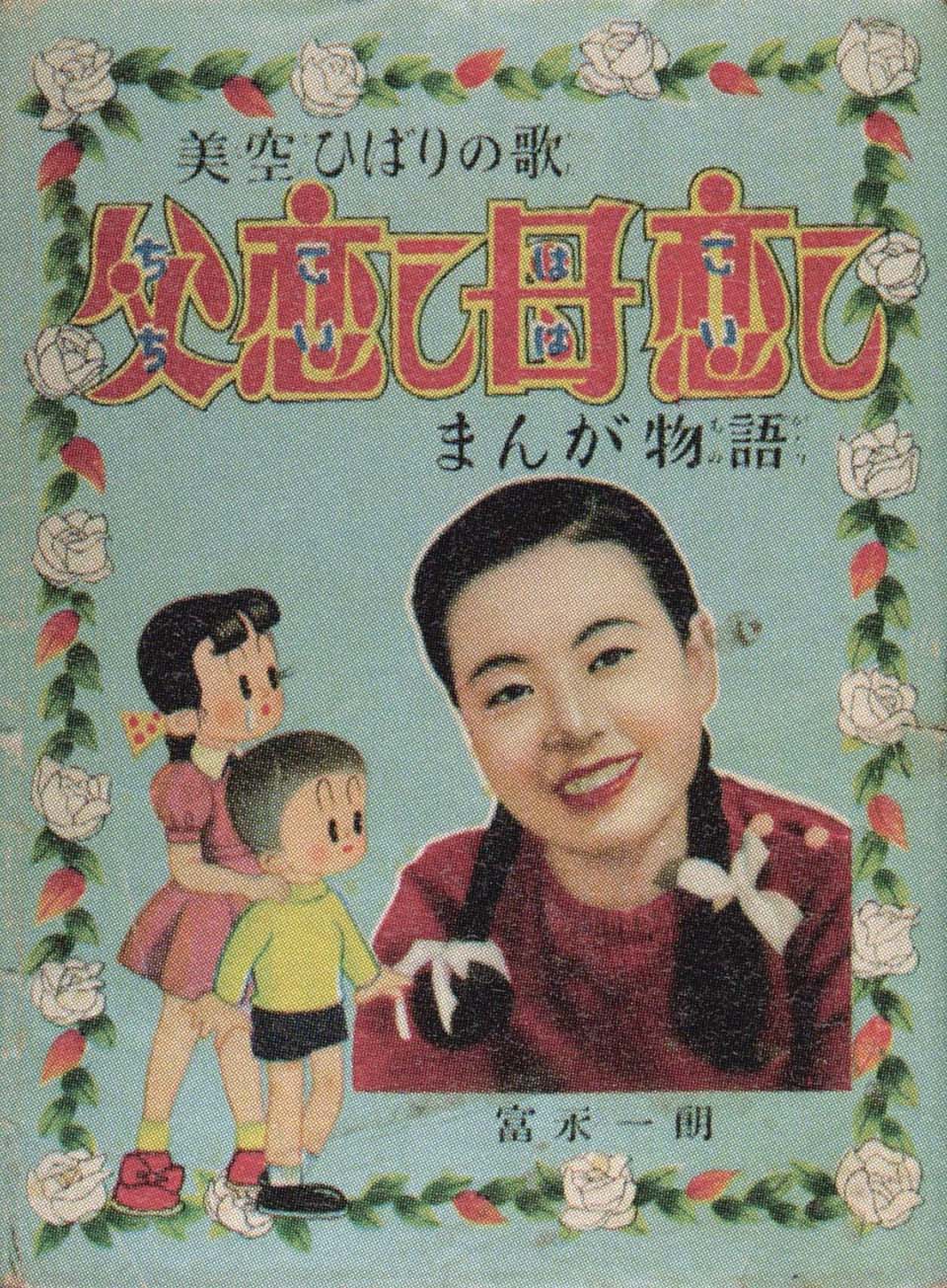

1少女マンガ家・富永一朗

現代マンガ図書館蔵

現代マンガ図書館蔵

現代マンガ図書館蔵

富永一朗はいわゆる「大人まんが」を代表するマンガ家のひとりです。大人まんがは、ある時期まで大手の新聞や雑誌を席巻しており、多くは軽いお色気や社会風刺を含んだコママンガです。また、富永は1976年から1994年まで続いたテレビの長寿番組「お笑いマンガ道場」に初回から最終回まで一度も欠かさずレギュラー出演し、今でもその姿を懐かしく覚えている人の多い有名マンガ家です。その富永に少女マンガを描いていた時代があったことはあまり知られていません。しかも、童謡歌手の歌を題材にした描き下ろしマンガ単行本を多く刊行していたきんらん社の、少女マンガ単行本第一作は、富永の手によるもの。1953年に刊行された、美空ひばりの歌「父恋し母恋し」のコミカライズがその作品だったとのことです。

1953年12月25日

データのみ、個人蔵

富永は当時を振り返り次のように語ります。「(編集者が言うには)ストーリーはあんた勝手に作りなさい。(略)1カ月ぐらいかかりました。それでもらったのが確か税込みだったか2万5千円。100ページぐらいになる。表紙も描いて裏表紙も描いて4色を24ページ描いた。何しろこの(美空ひばりの)題名と写真を借りるのが10万円。(略)マンガ家はダメだなーと思いました。それでも2万5千円まとめての収入というのは助かるんです。当時は下宿は2食付きで7千円しましたからね」。その後6、7年ほどで30作以上少女マンガを描き、大人まんがに移ったのだそうです。歌謡ものではない作品にも詩が出てくるのですが、その詩は自作であったとのことです。

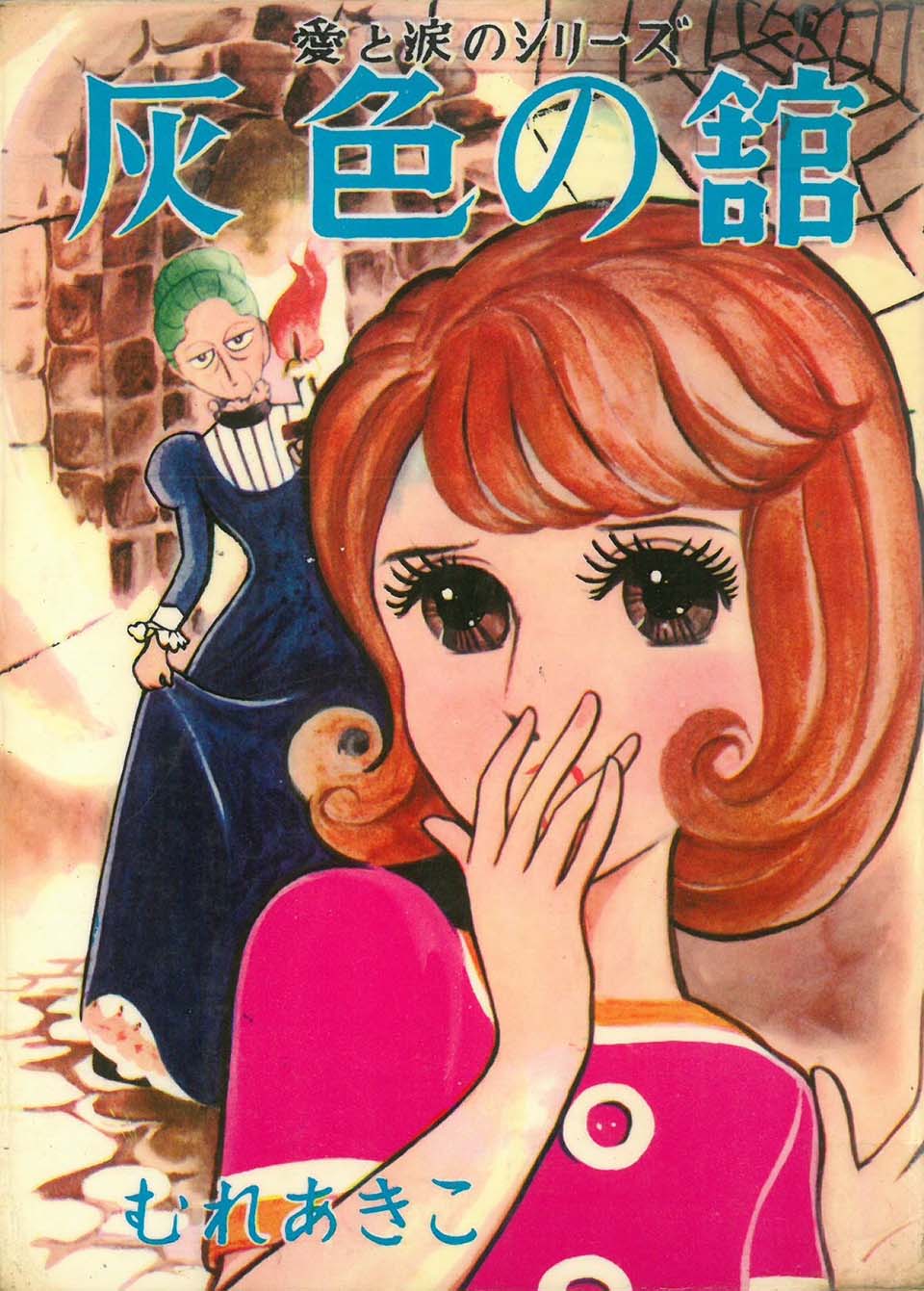

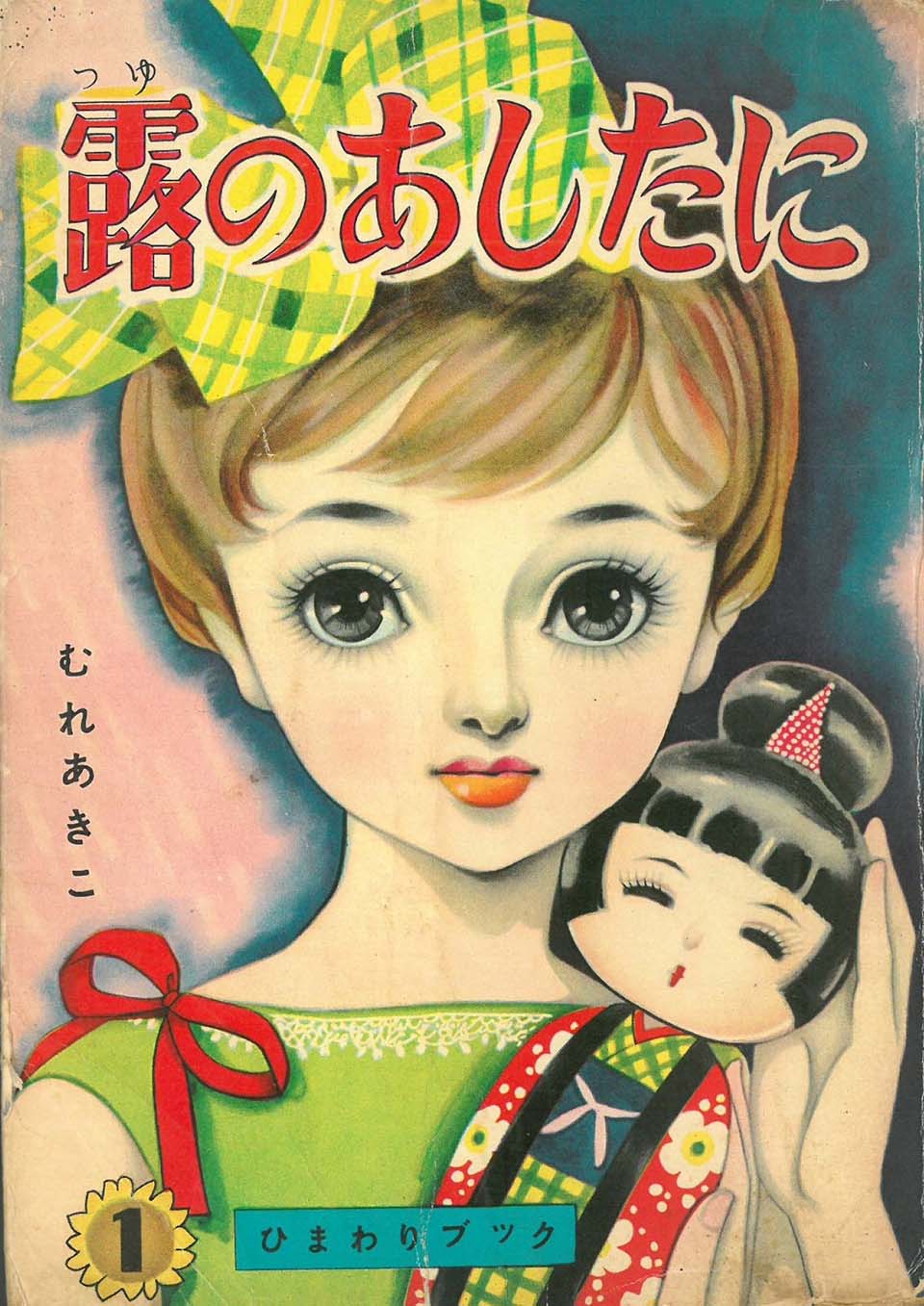

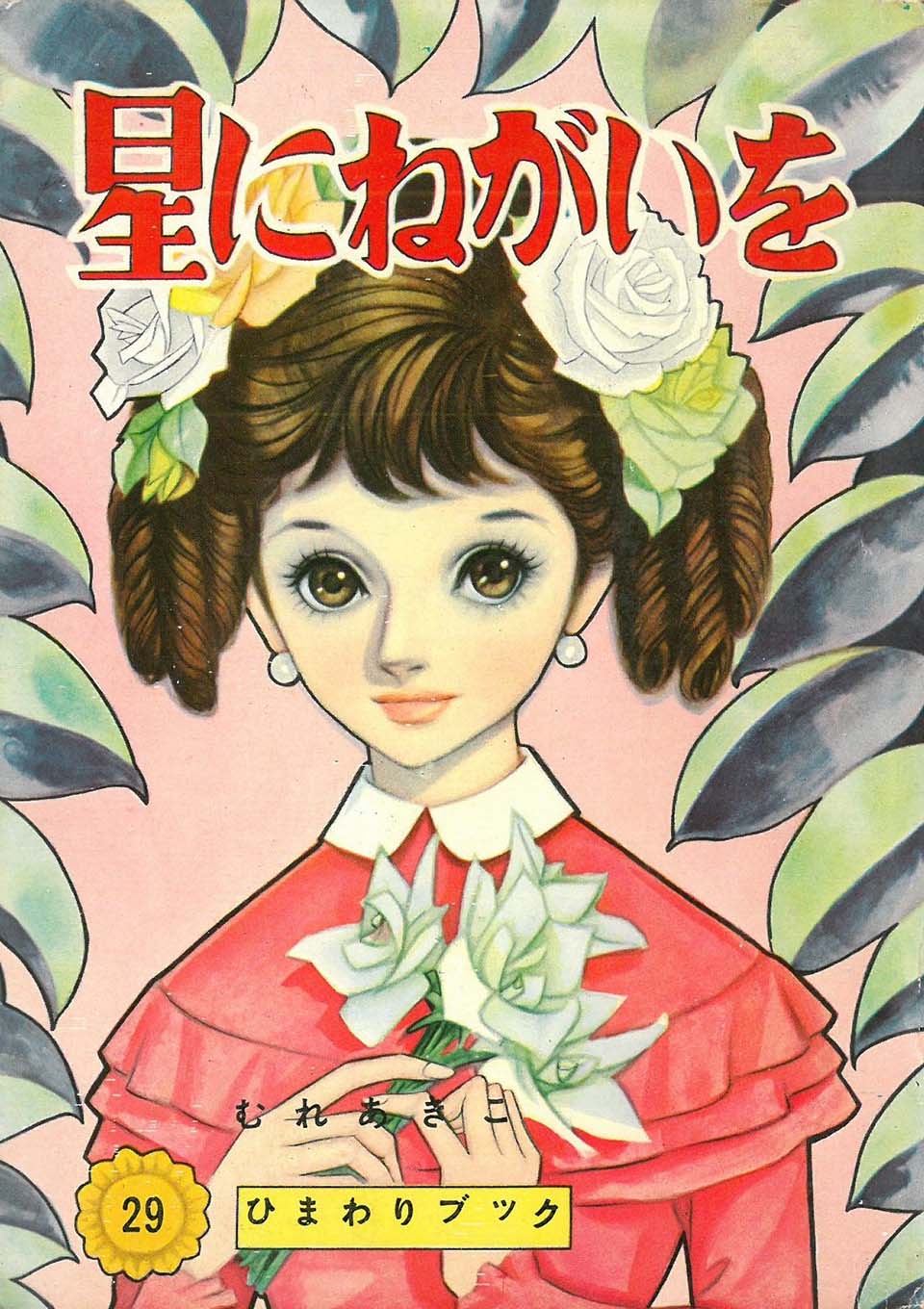

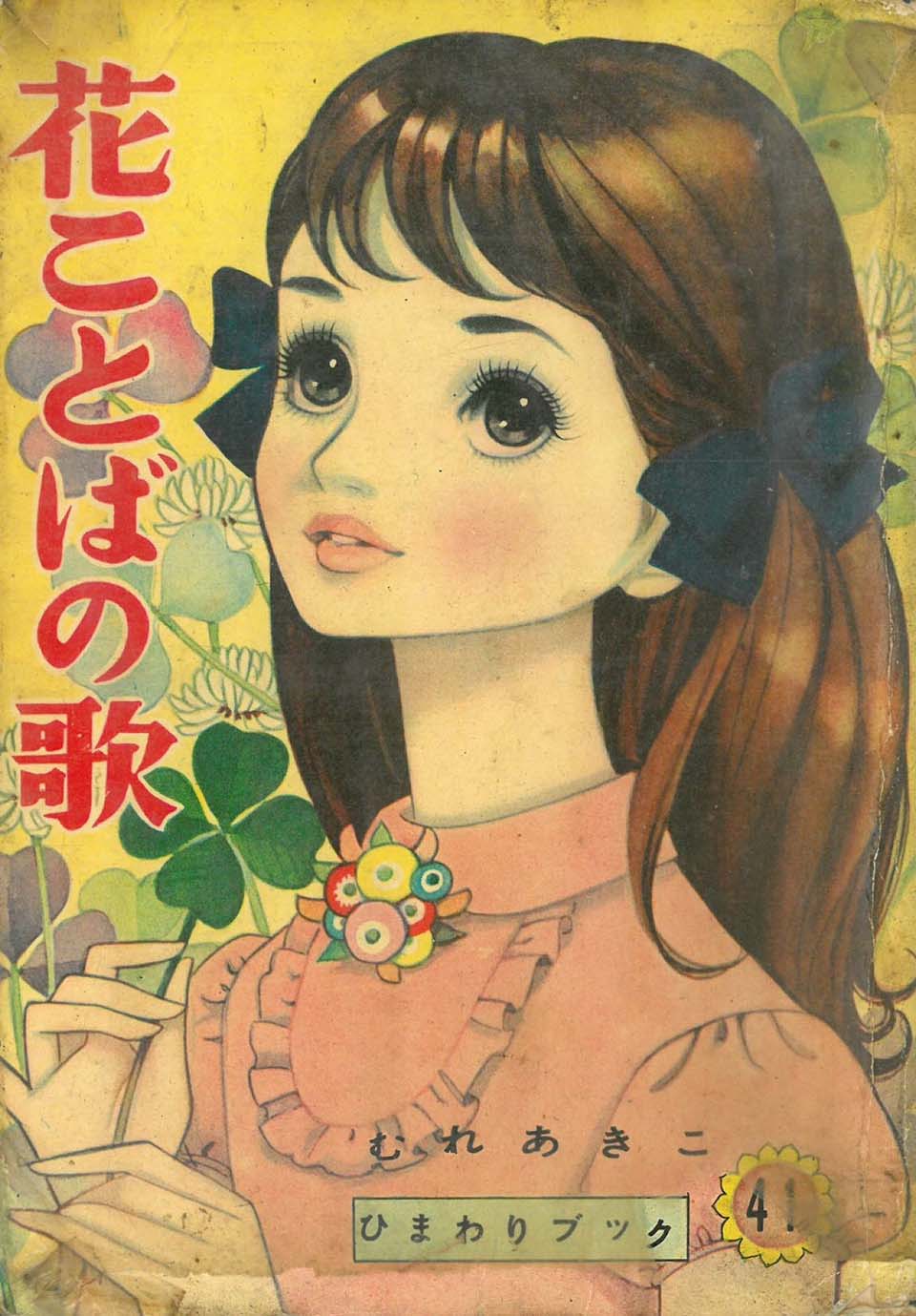

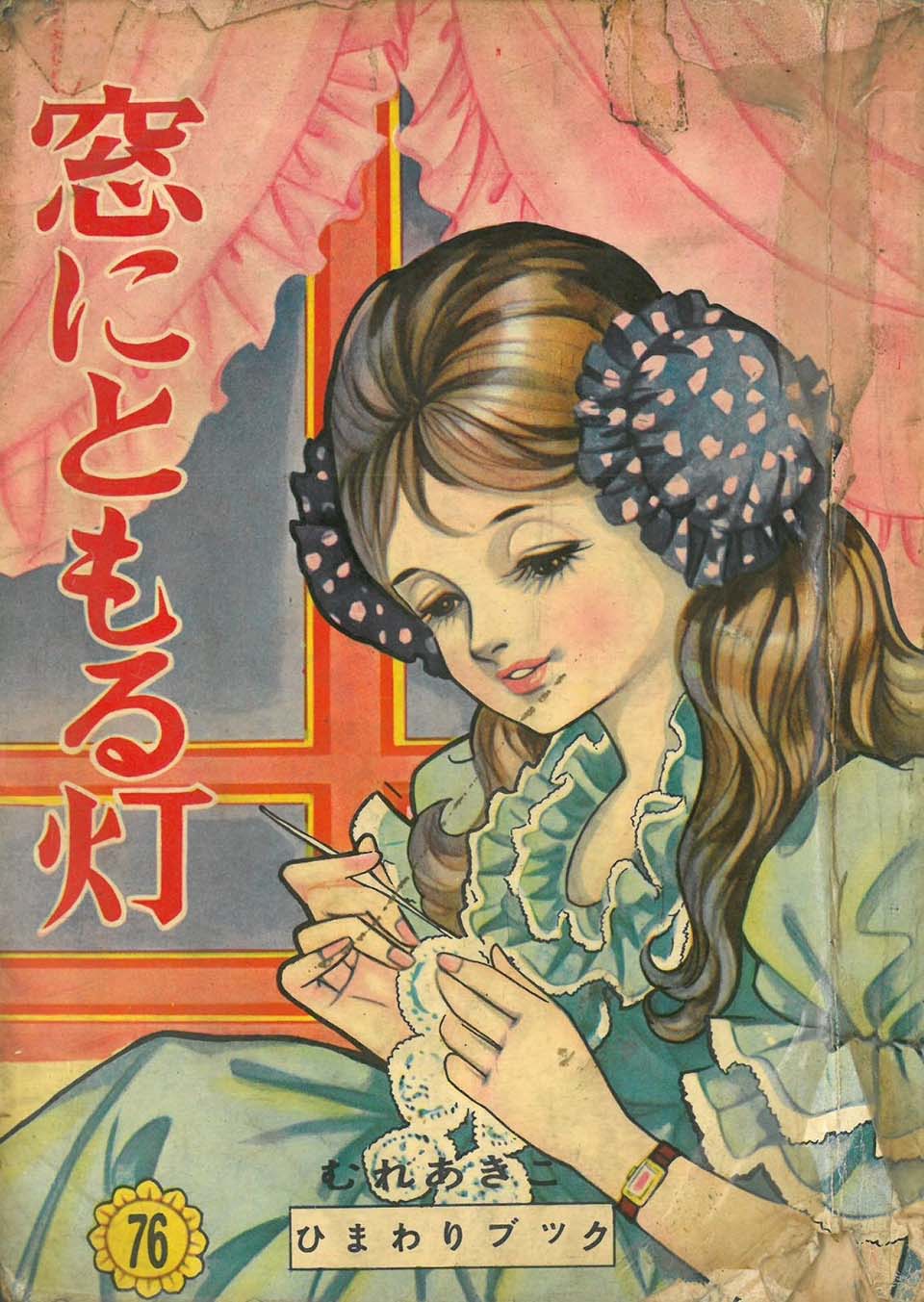

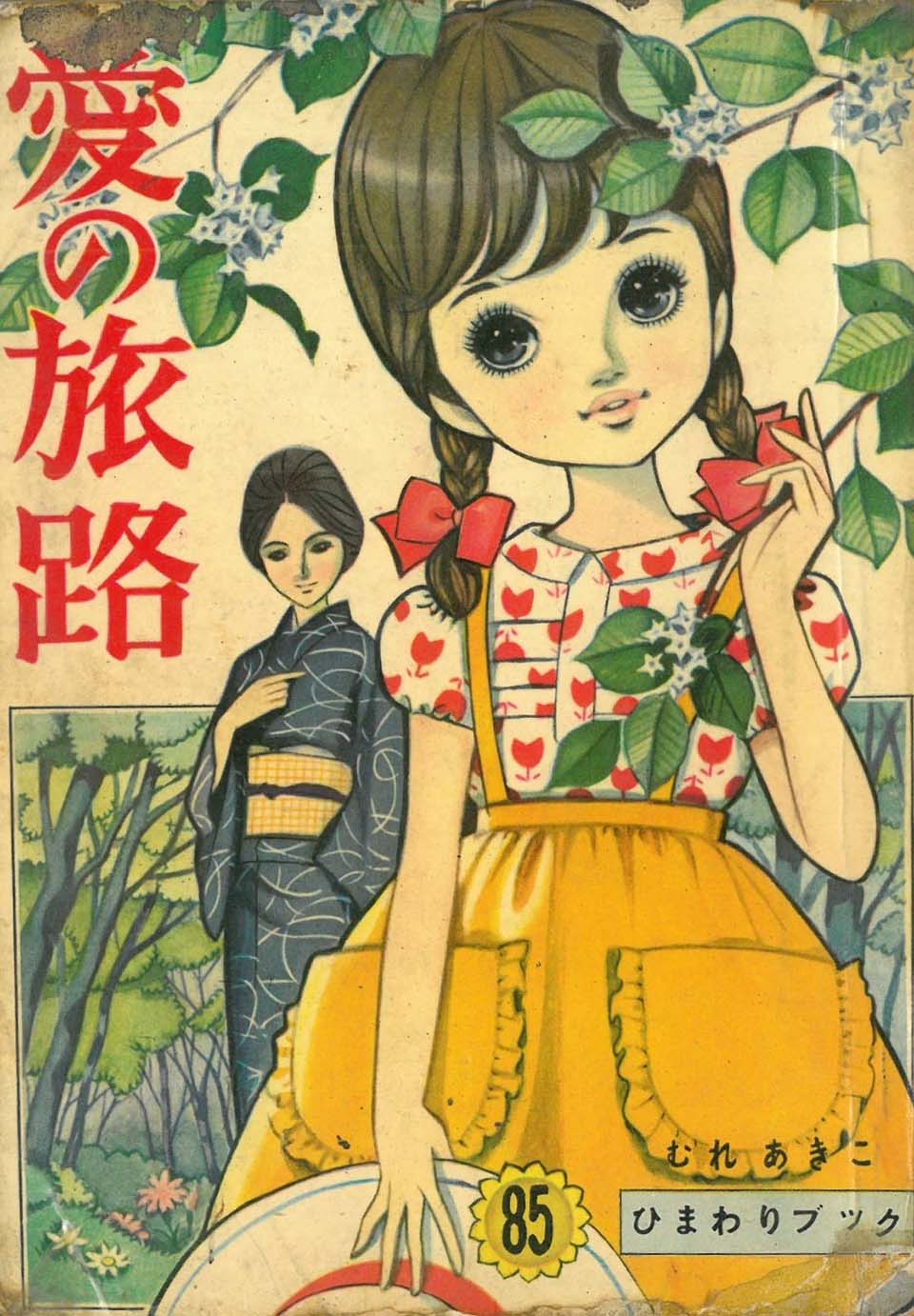

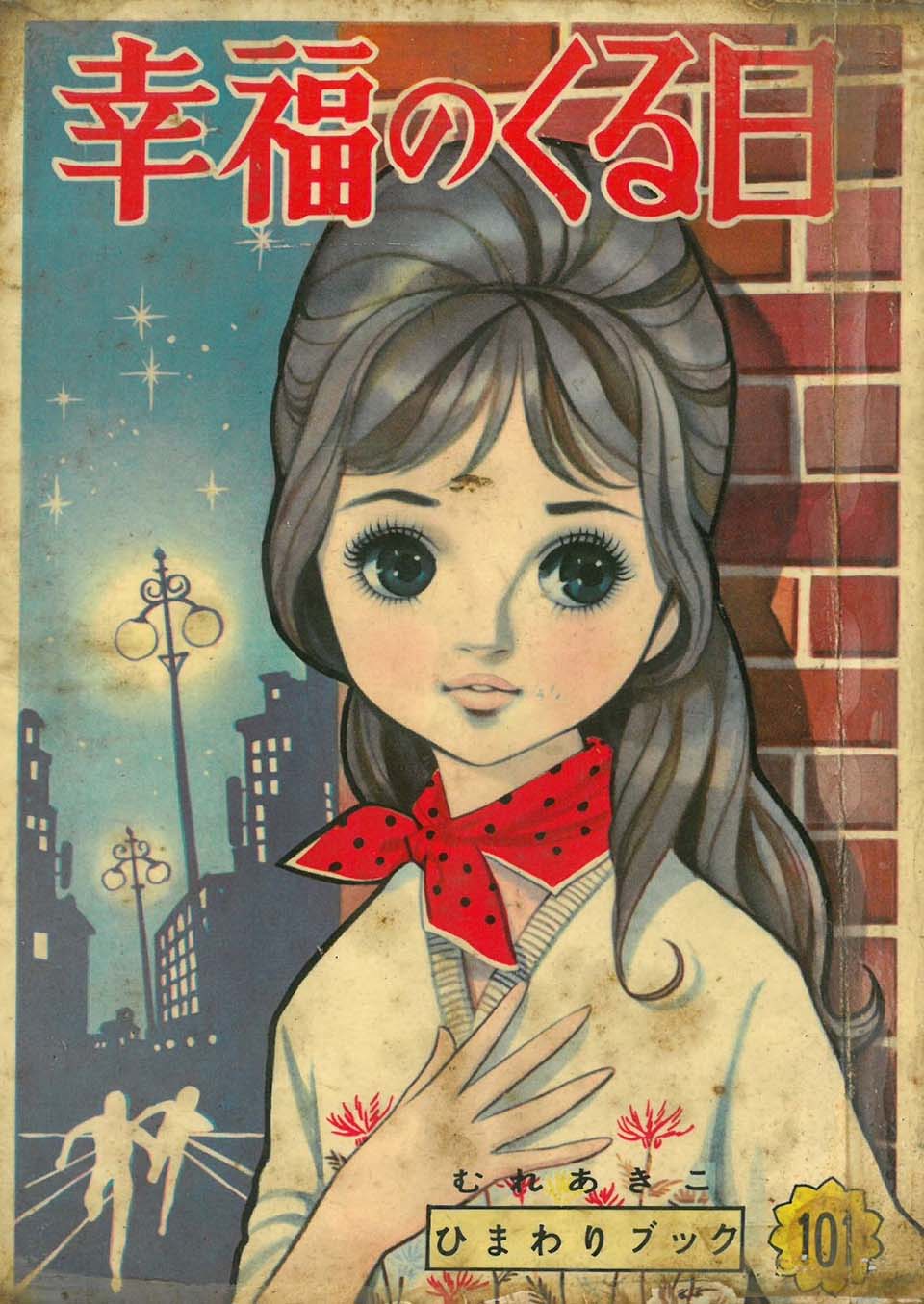

2むれあきこと貸本少女マンガ

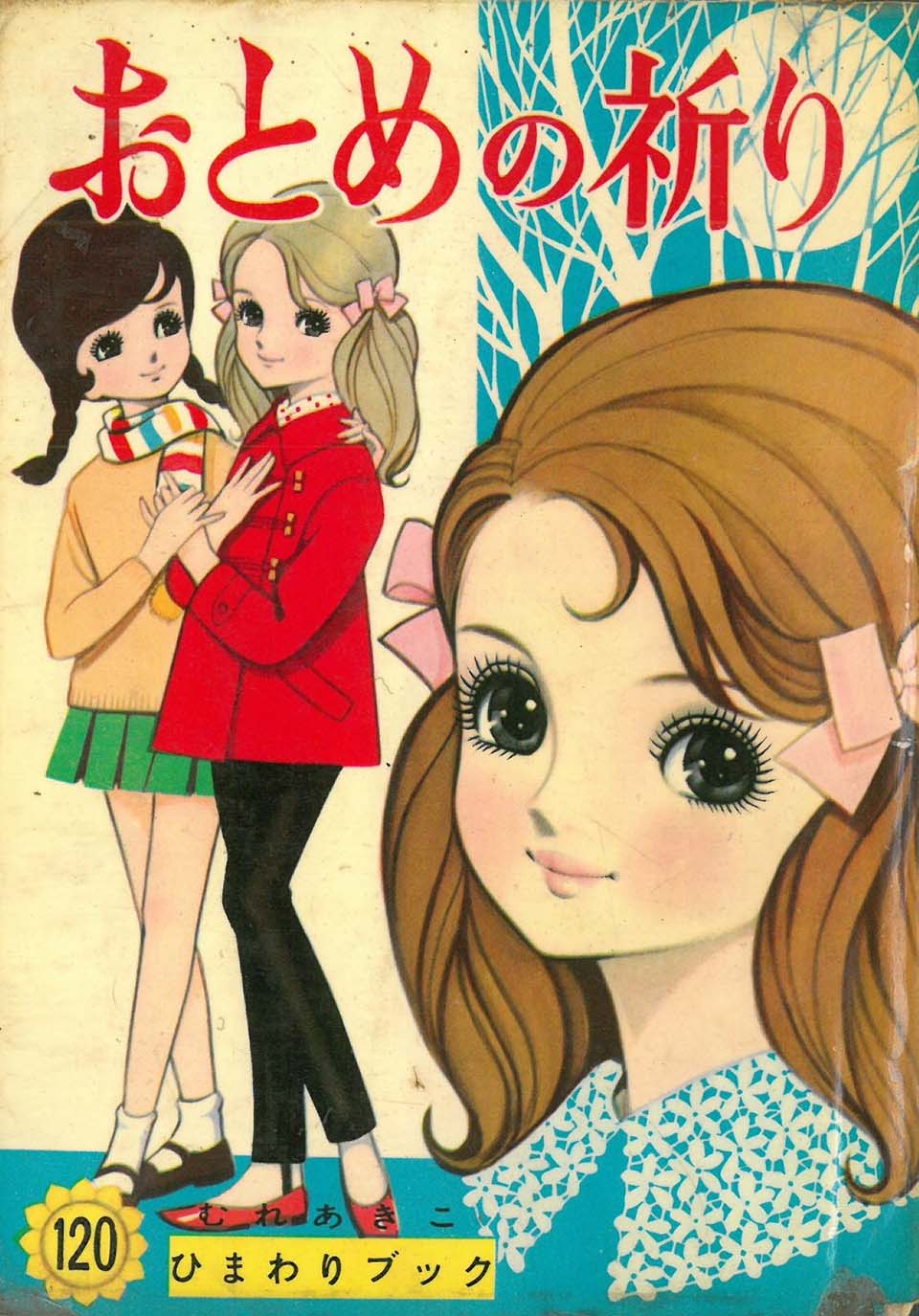

ひまわりブック1 若木書房 1959年

個人蔵

※貸本少女マンガの代表的単行本シリーズ

「ひまわりブック」の1冊目

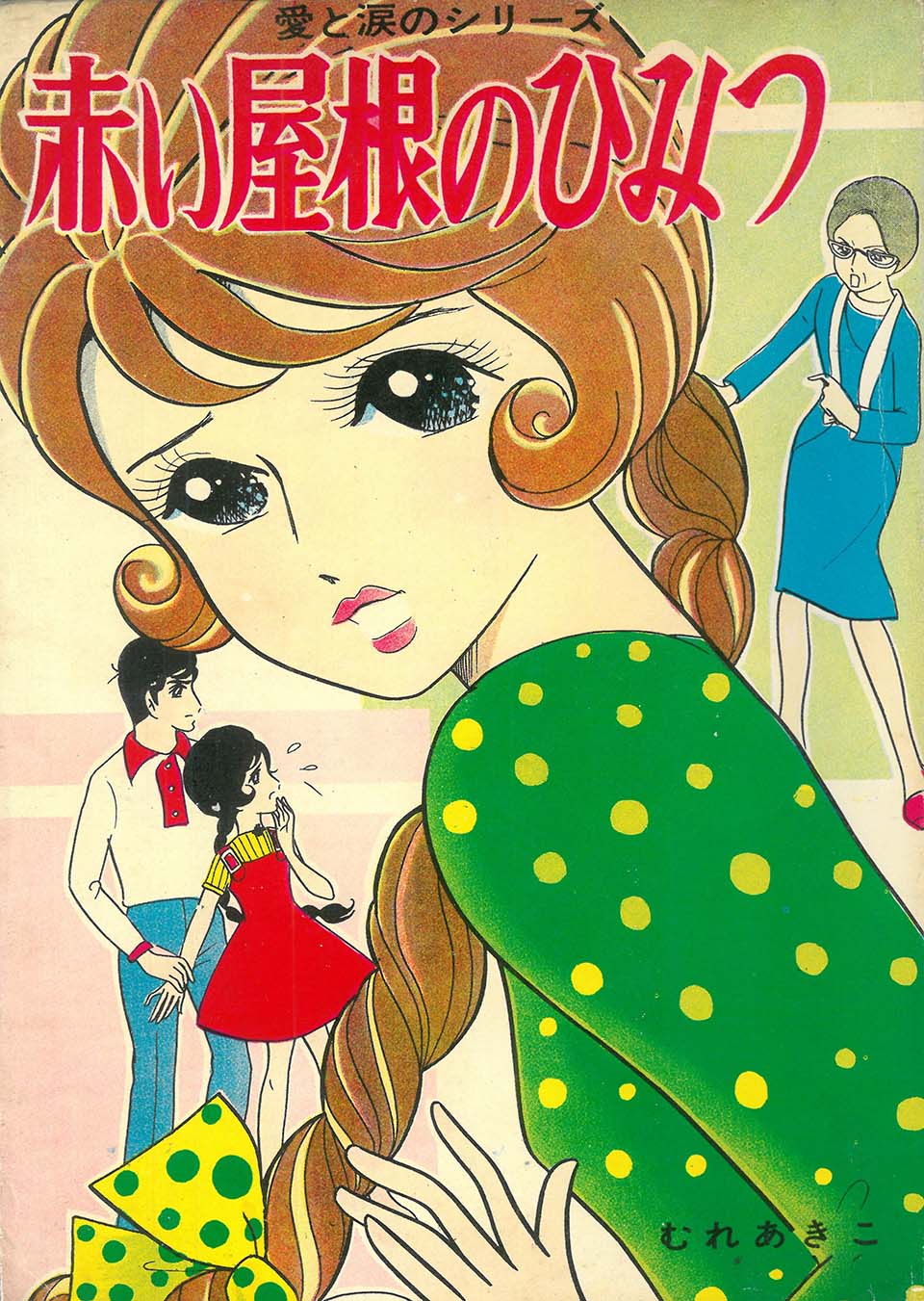

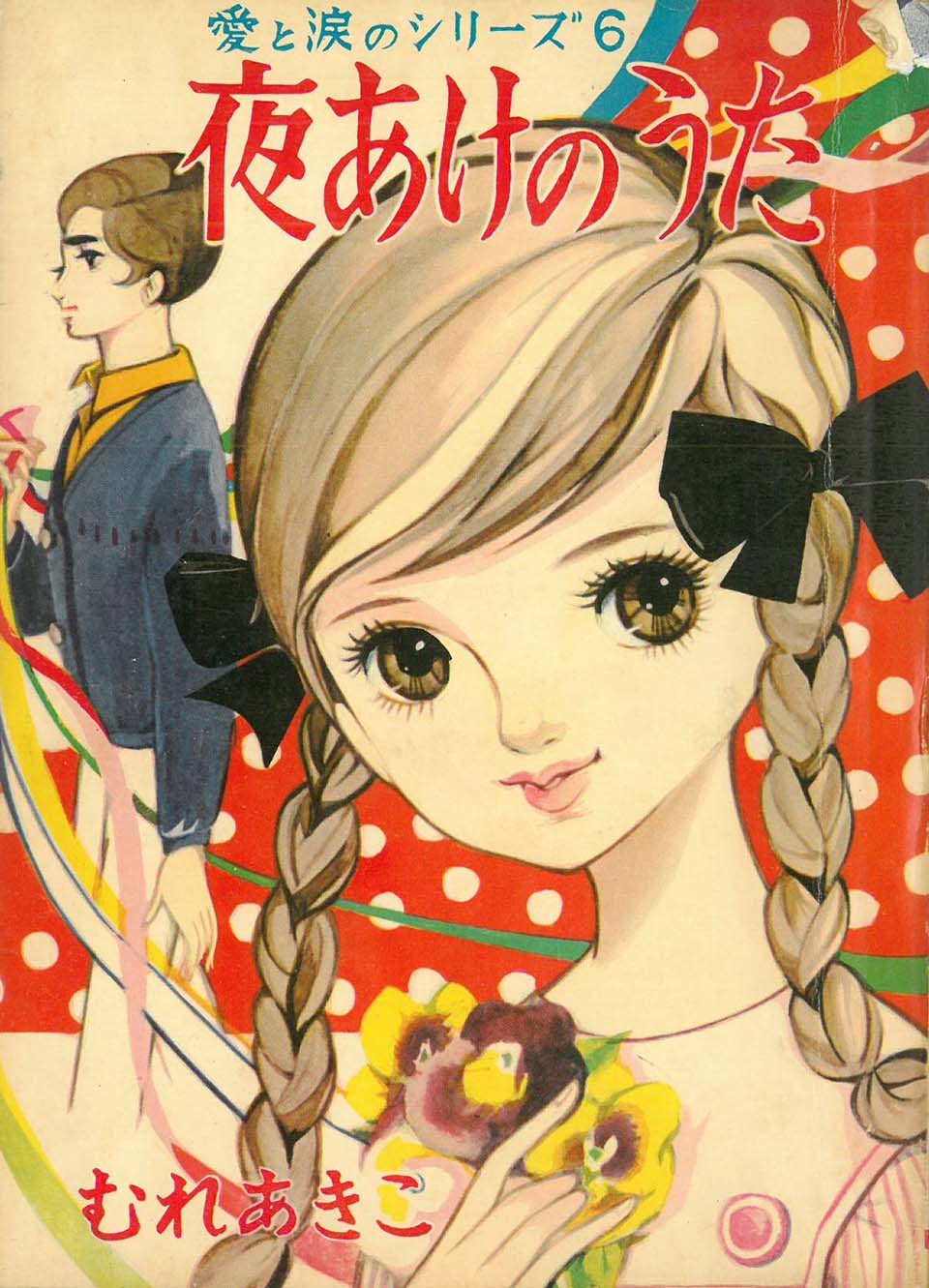

1966年以降

(表紙:むれあきこ)

図書の家蔵

「私のマンガはほとんど単行本人生です」とむれあきこは言い切ります。ここで言う単行本とは、主に貸本用の描き下ろし単行本のことです。むれは、16歳で新聞のコママンガからデビューし、ストーリーマンガを描くようになりました。貸本少女マンガの代表的単行本シリーズ「ひまわりブック」の1冊目がむれの『露のあしたに』(1959)であることから、当時すでに少女マンガの描き手としてその名が知られていたことがわかります。若木書房をメインに描き下ろし単行本を100冊以上は描いたと思うとのこと。130ページ弱から170ページ台の貸本単行本を100冊描いているということは、少なくとも1万3000~1万7000ページもの原稿を描いているということです。貸本少女マンガの世界はあまり掘り下げられているとはいえません。貸本の世界には、たくさんの作品を描き下ろし当時の少女を楽しませた作家がまだまだ大勢いることでしょう。

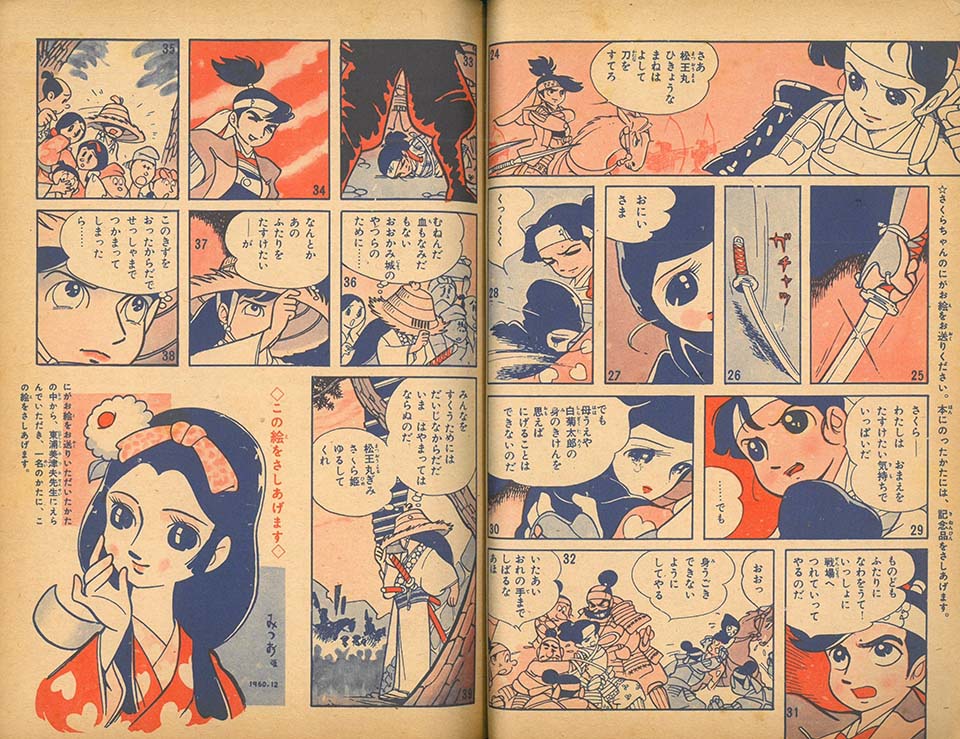

3原画の扱い

「サインしてと言われても絵を描いている時間がないので、原稿の顔のアップのシーンを切ってサインしてあげていたんですよ」

「(出版社の)階段の途中にね、こう、ゴミ箱が置いてあったんですよ、竹で作った。その中に原稿がみんな捨ててあったんですよ。(略)ぼくの原稿もその中にありました。ただ、ぼくらもその頃、みんな買い取りだと思ってたから、それでいいんだと思って」

今では信じられない話ですが、マンガの原画(原稿)は単行本の刊行が慣習になる1960年代の後半までは返却の対象になっておらず、いざ単行本を出す段になると見当たらないのでトレスして描きなおしたという話は、少女マンガに限らず当時の売れっ子マンガ家のほとんどが経験しているようです。展示の雑誌の左下をみれば、原画のプレゼントはマンガ家個人だけでなく、出版社が当たり前の企画として行っていたことがわかります。

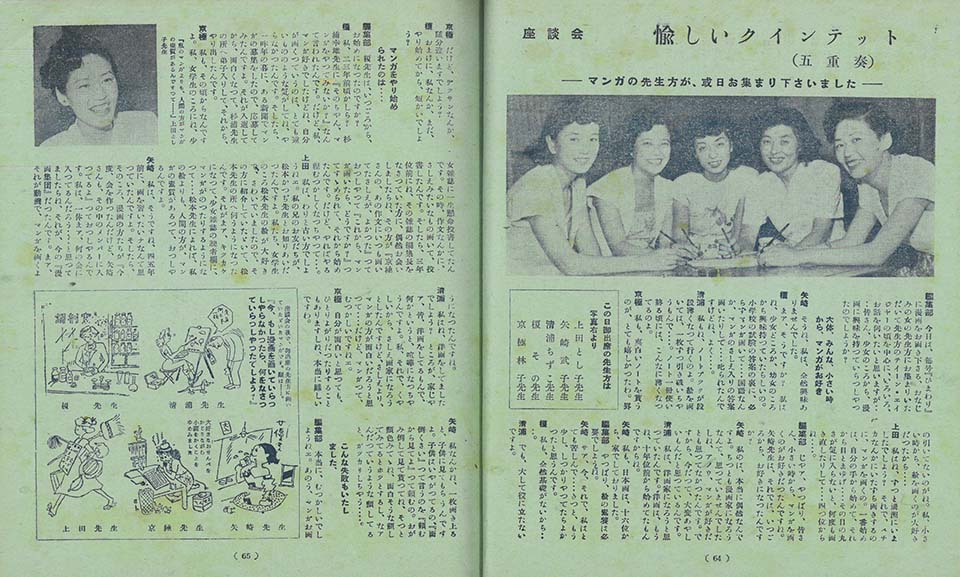

4女性マンガ家の進出

1960年代前半頃までは、少女向けのマンガの多くは男性作家が描いていました。女性マンガ家というと、まず「サザエさん」で有名な長谷川町子が戦前から活躍し、1951年『ひまわり』での女性マンガ家の座談会では、5人のメンバーが紹介されています。参加者は、上田とし子(当時の表記)、矢崎武子、清浦ちずこ、榎その、京極林子です。1955、6年くらいには女性マンガ家がポツポツとデビューするようになったようです。1960年頃、上田は、水野英子、牧美也子、わたなべまさこの3人の登場に驚き、彼女たちを今の女性向けコミックの元祖「御三家」としていると述べています。

上田によると、その後1960年代半ば以降に、女性マンガ家が12人になったので集まろうということになったとのこと。「矢崎武子さんのお声がかりで『1ダースの会』という会を作って親睦会を兼ねたのですが、それから何年か経って『毎日新聞社』の毎日ラジオで、私が少女誌の元祖だからと出演依頼があったので、雑誌社へ電話をして調べてみましたら、もう女性マンガ家が千人越えてた!のには驚きでした」とのことです。ちなみに1ダースの会の構成メンバーは、今村洋子、上田トシコ、榎その、清浦ちずこ、亀井三恵子、里中満智子、花村えい子、牧美也子、水野英子、みつはしちかこ、矢崎武子、わたなべまさこ。水谷武子、細川智栄子がメンバーだったという情報もあります。ここでいう1000人を超えたのがいつ頃なのかは不明です。

5「ふりそで剣士」誕生エピソード

東浦が『週刊少女フレンド』でバレエもの「はばたく少女」を連載していた頃、講談社のレストランで偶然出会った手塚治虫が、東浦と、一緒にいた当時の『フレンド』の編集者新井善久に「東浦さんは時代ものを描かなきゃダメだよ」と言ったのだそうです。手塚は、東浦が宝塚に住んでいた若いころから時代劇を描きたいと言っていたことを覚えており、それに専念したほうがいいとアドバイスしてくれたのです。

新井は、すぐに梶原一騎の原作を用意し、東浦美津夫の少女マンガの代表作、闘う美少女の時代劇「ふりそで剣士」が、1963年に生まれました(-1964)。しかしこの「すぐ」が現在の常識からは考えられないほどすぐだったことが、当時の雑誌をみるとわかります。普通は「はばたく少女」の連載を早めに切り上げて「ふりそで剣士」を新たに始めるのではないかと思うのですが、実際には、連載の途中で新連載がはじまっており、数号分ではありますが、東浦は回転の速い週刊誌に連載を2作掲載しているのです。

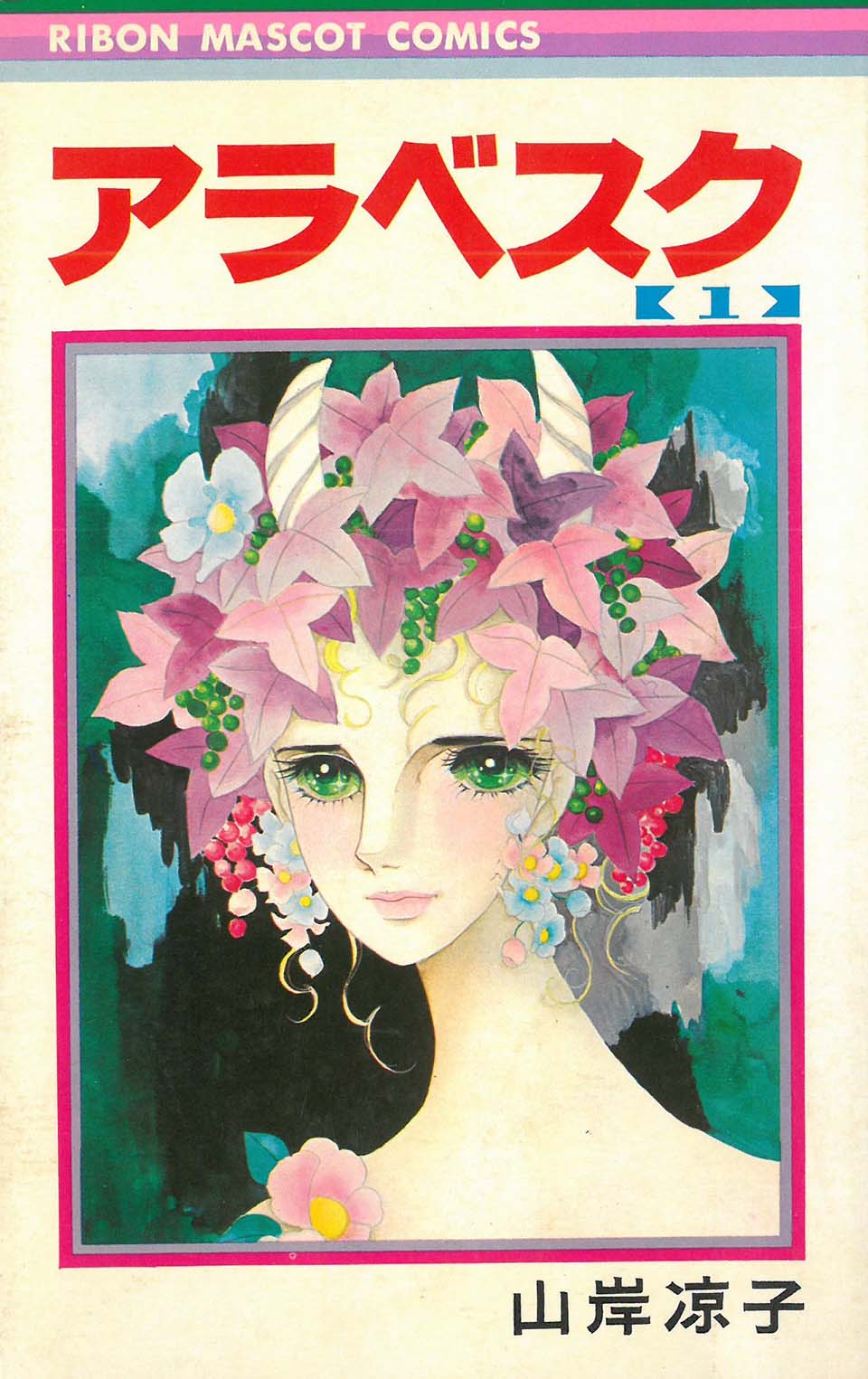

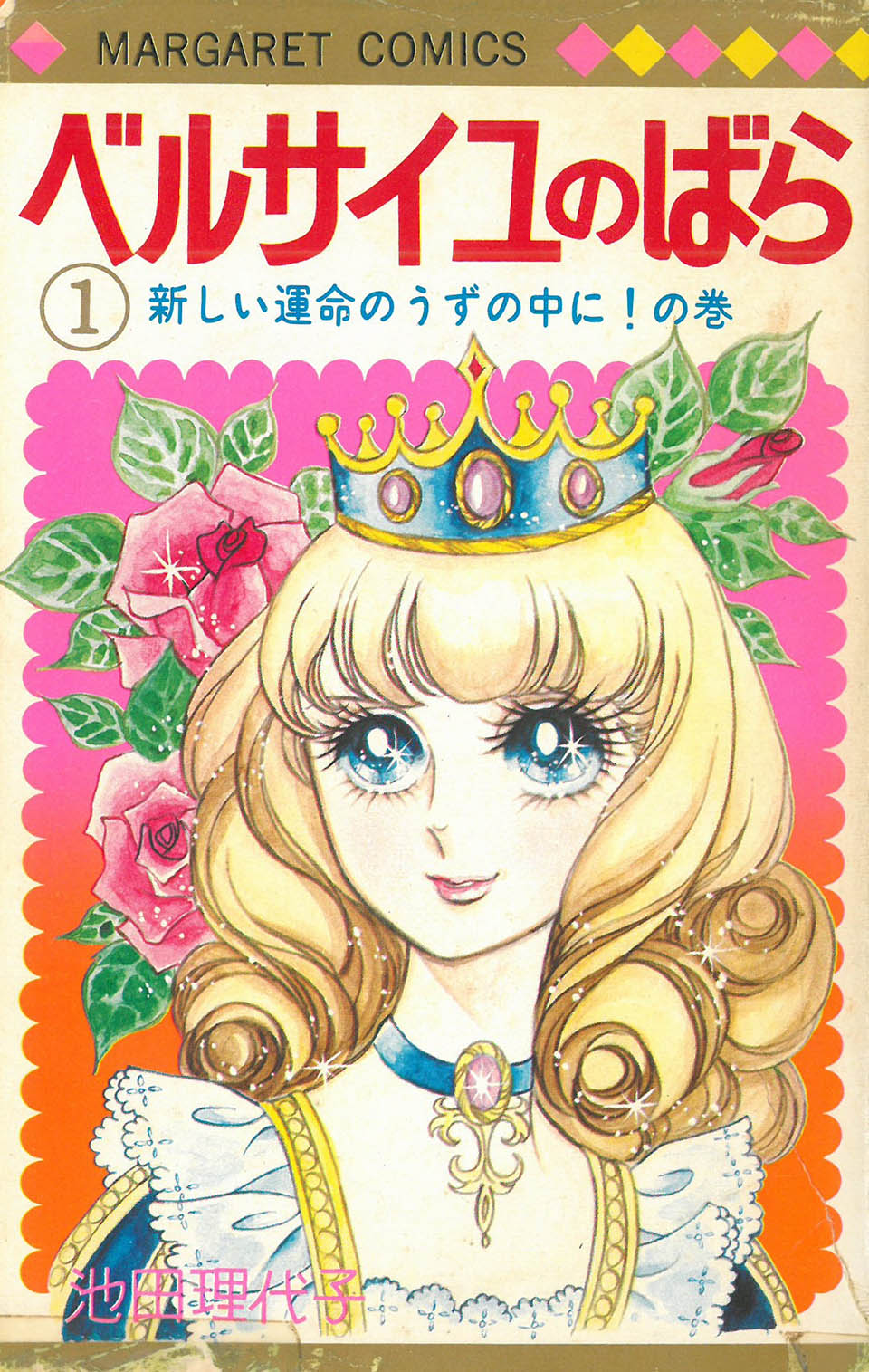

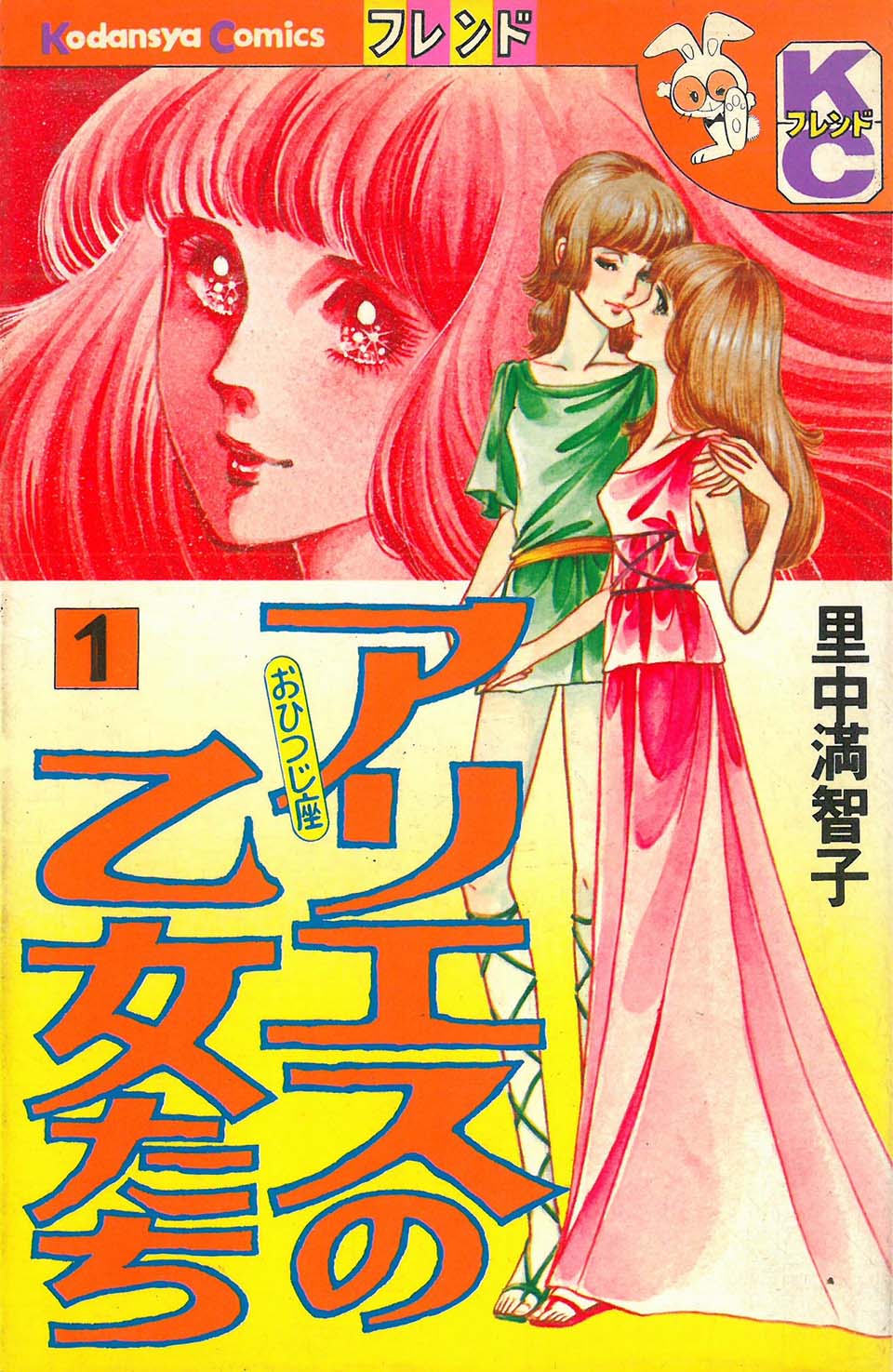

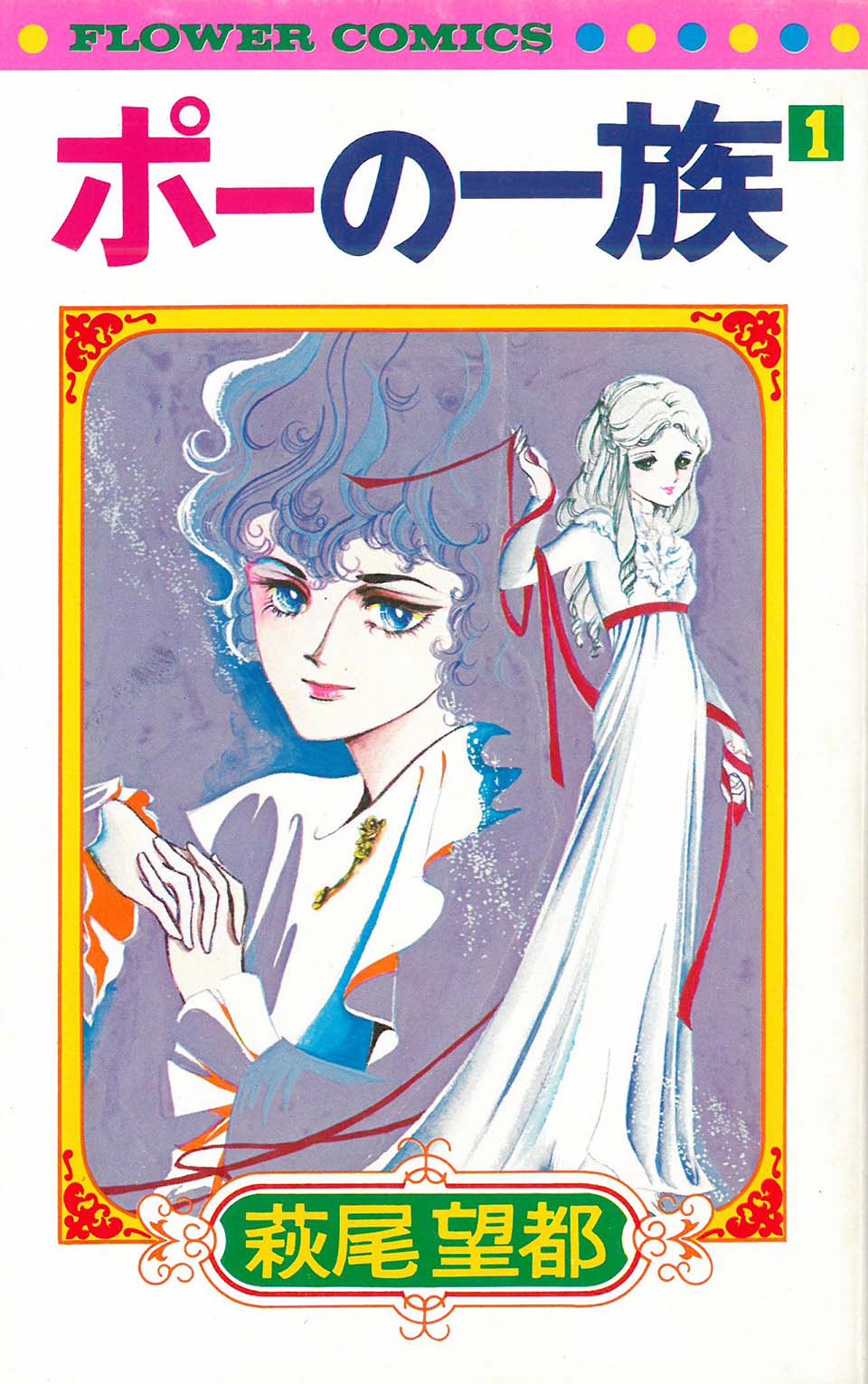

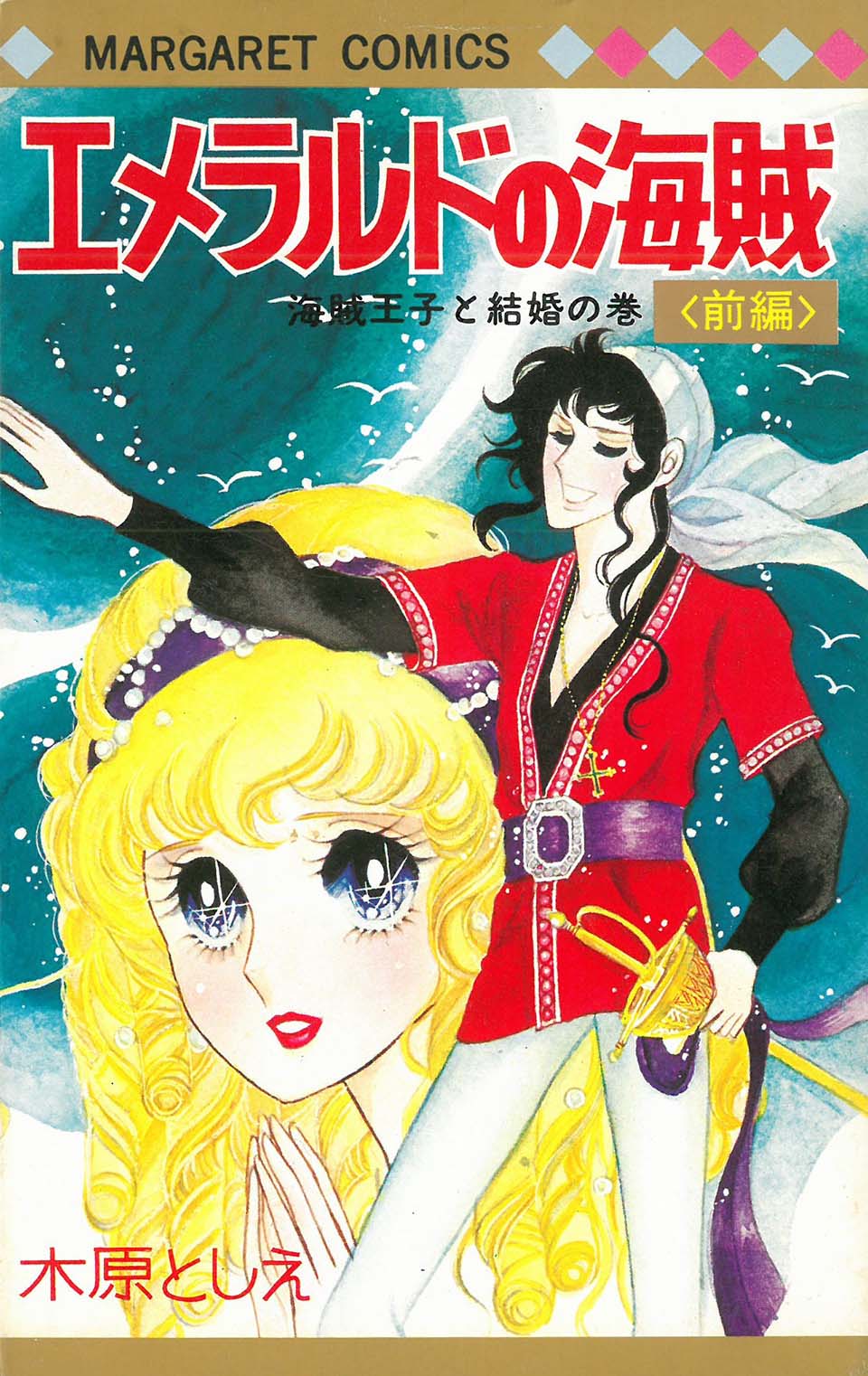

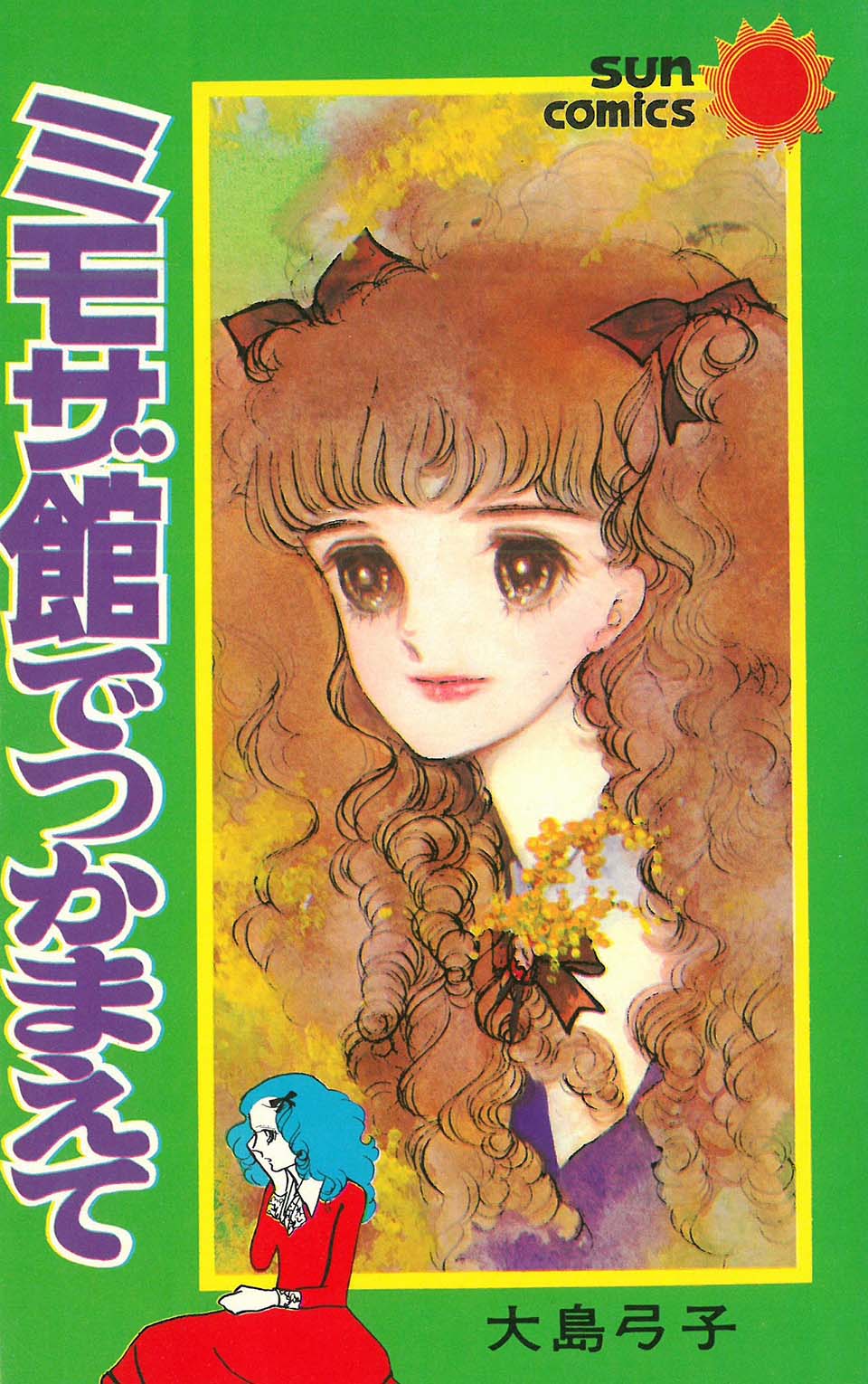

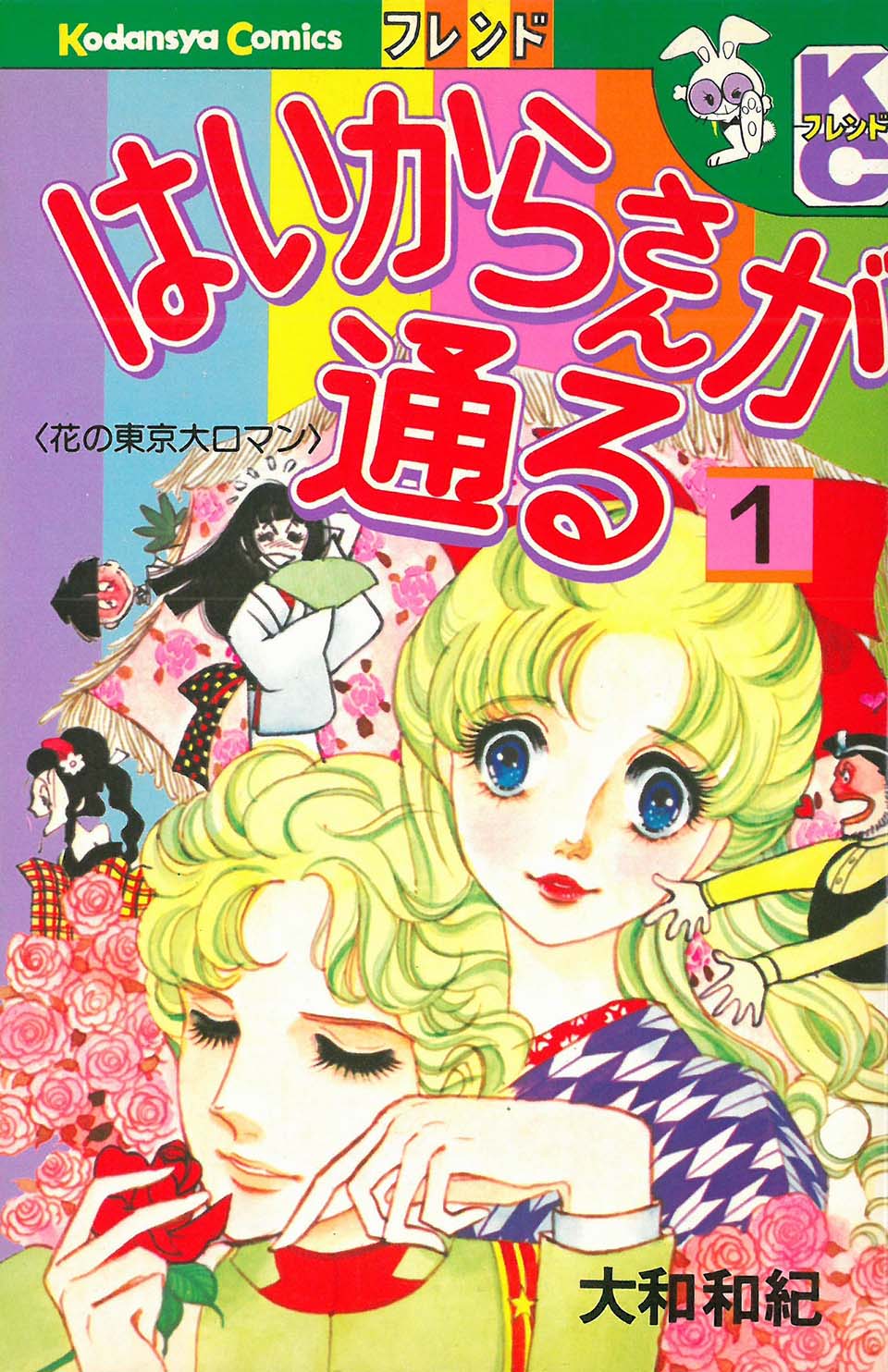

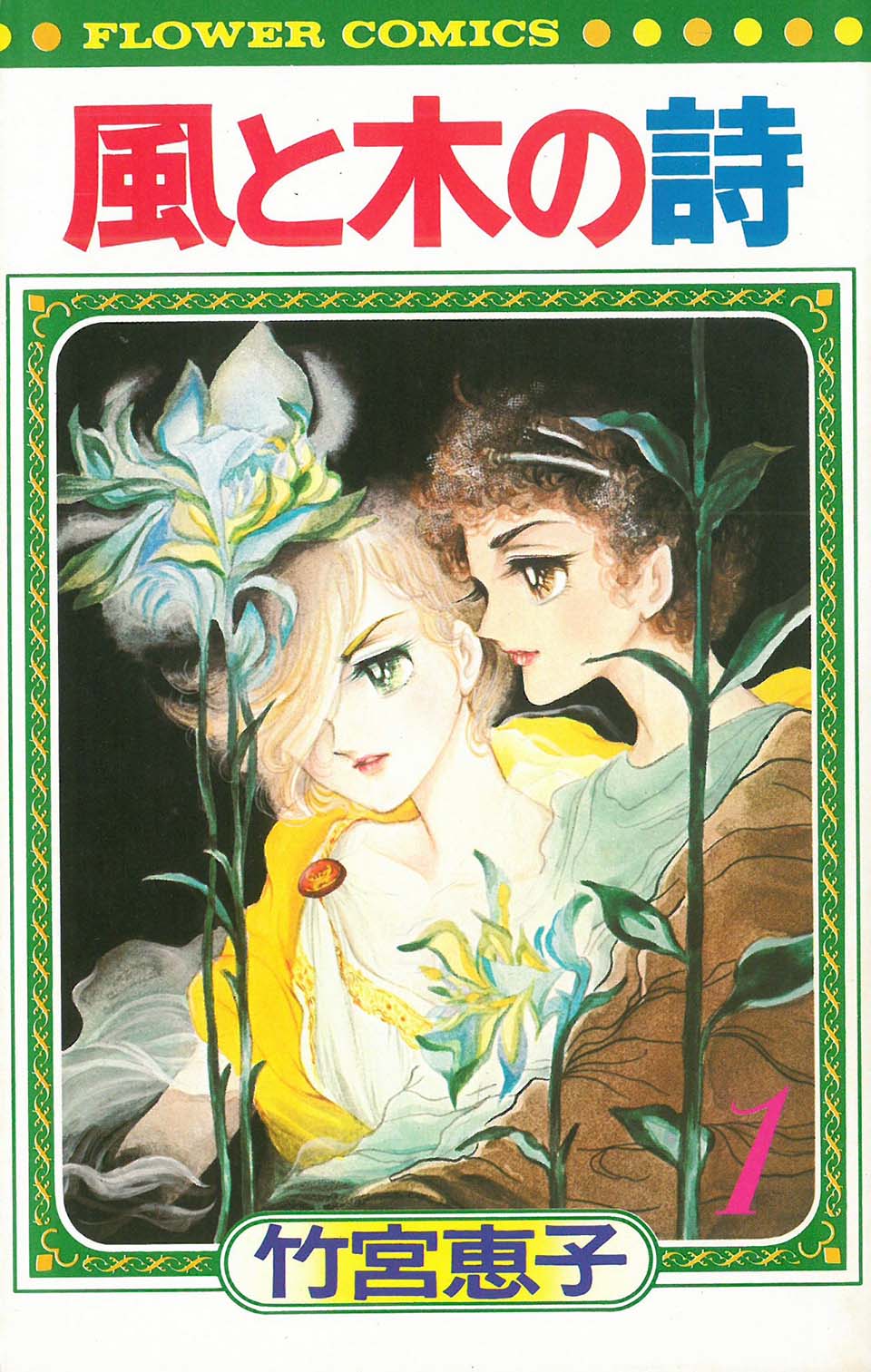

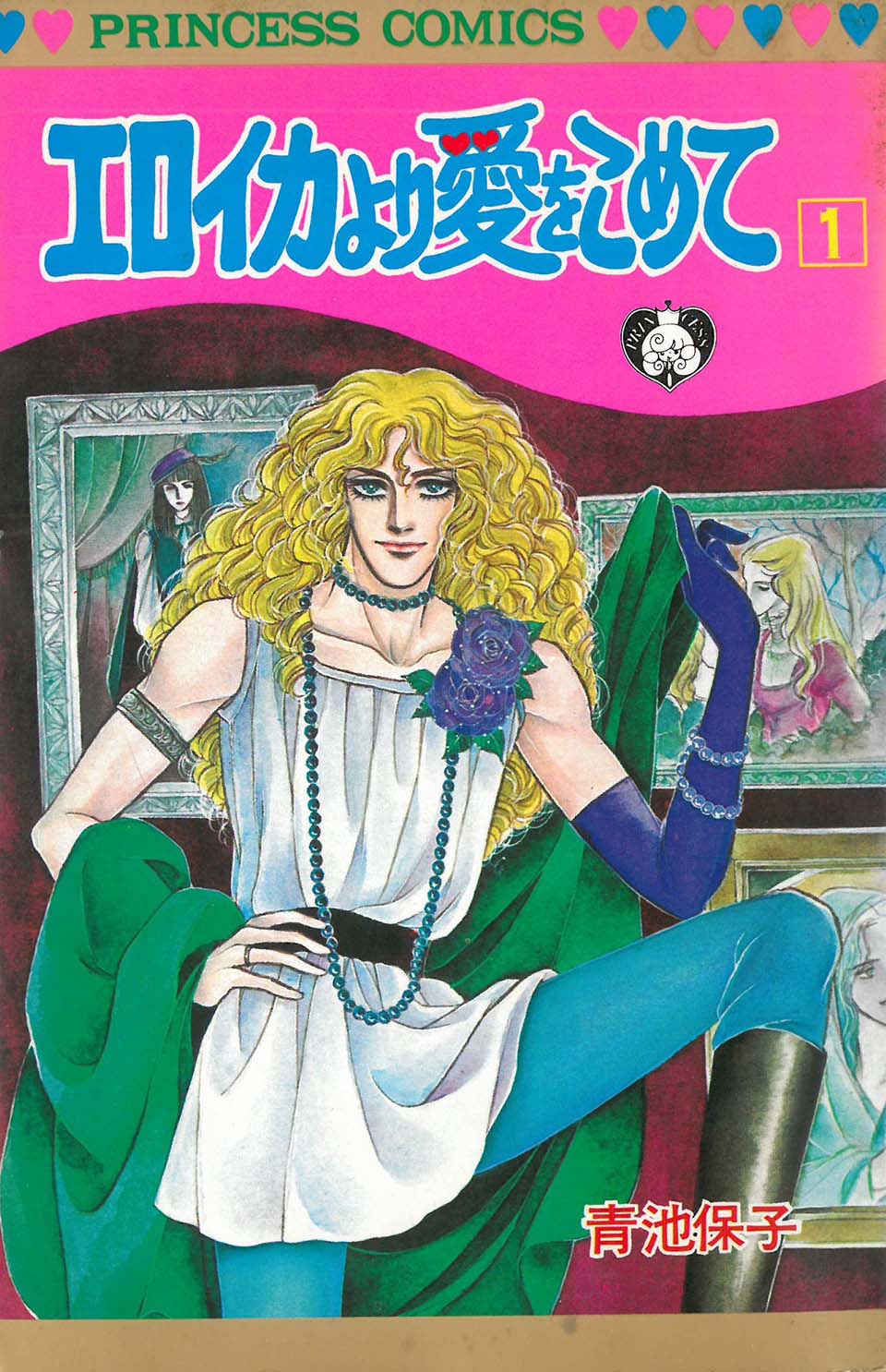

61970年代少女マンガ

主に1960年代後半以降にデビューし、70年代から80年代前半に代表作をものしていく後輩たちによって、ジャンル成立期の少女マンガは革新されてゆきます。「今のマンガ家さんはいいですね。同性愛ものなどもあって、描けるものの幅が本当に広がりましたものねえ。男女の恋愛すらダメだった頃もありましたから、何を表現してもいいというのは、それはもううらやましい。素晴らしいことと思います」。この花村えい子の述べる素晴らしいことは、それ以前に築かれた少女マンガの基礎の上に成り立っています。

少女マンガの話は長年「リボンの騎士」から70年代に飛び、その間の基礎の部分があまり検証されることなく語られる傾向にあります。少女マンガというジャンルと表現の基礎が成立した時代のことを、今日的な目で改めてとらえなおす時期が、今まさに来ているのではないでしょうか。