展示コーナー

コーナー7◆ギャラリー

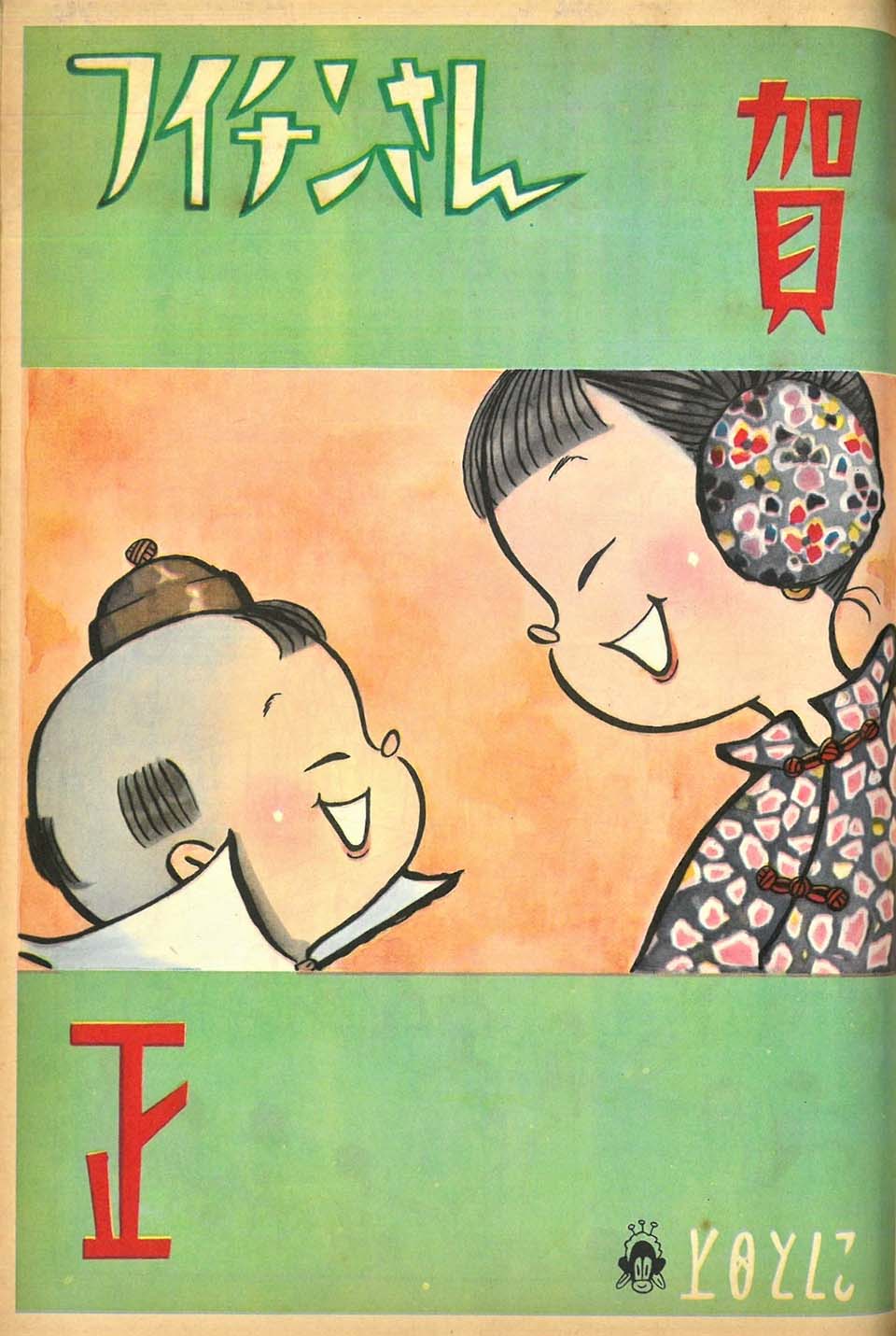

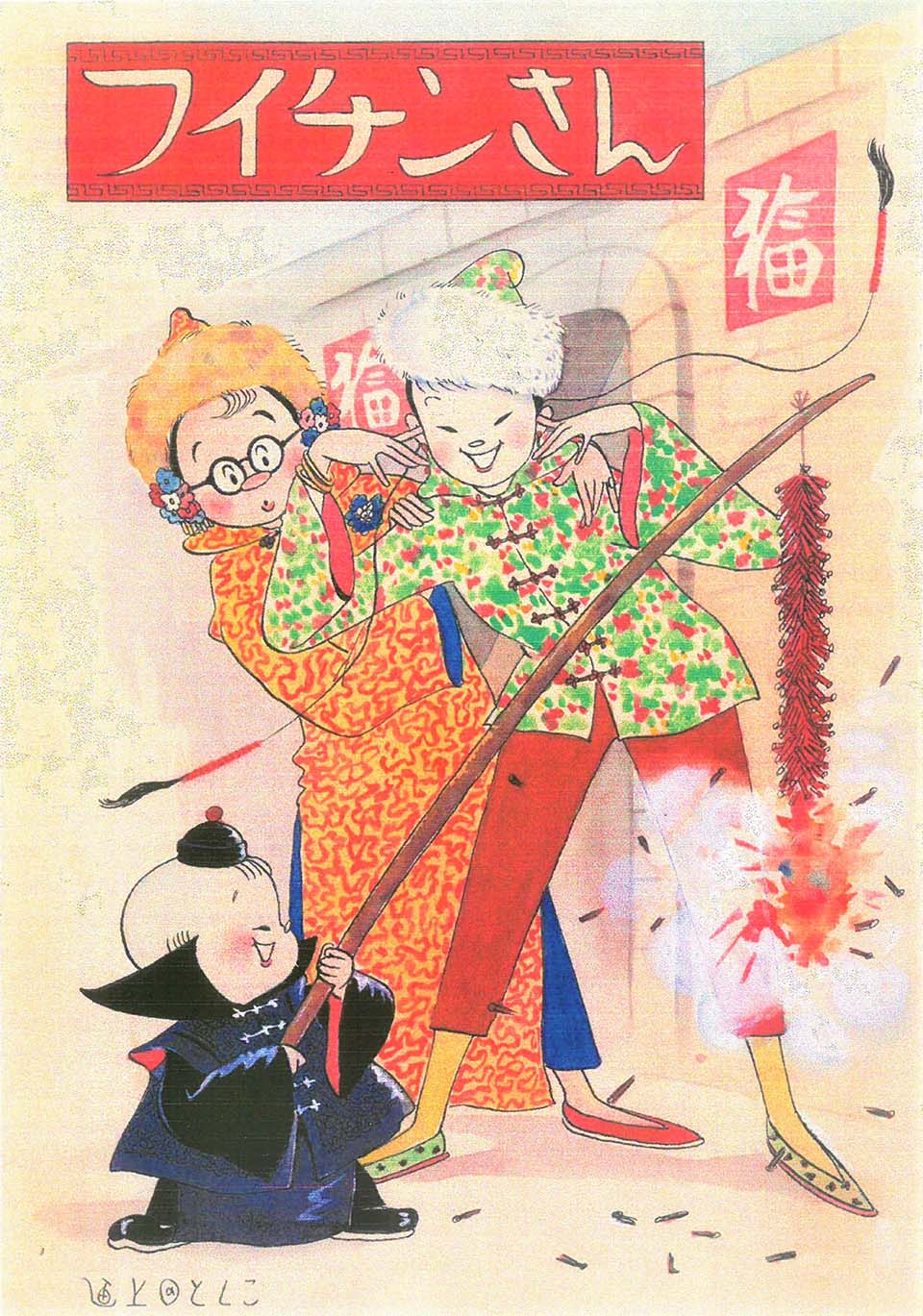

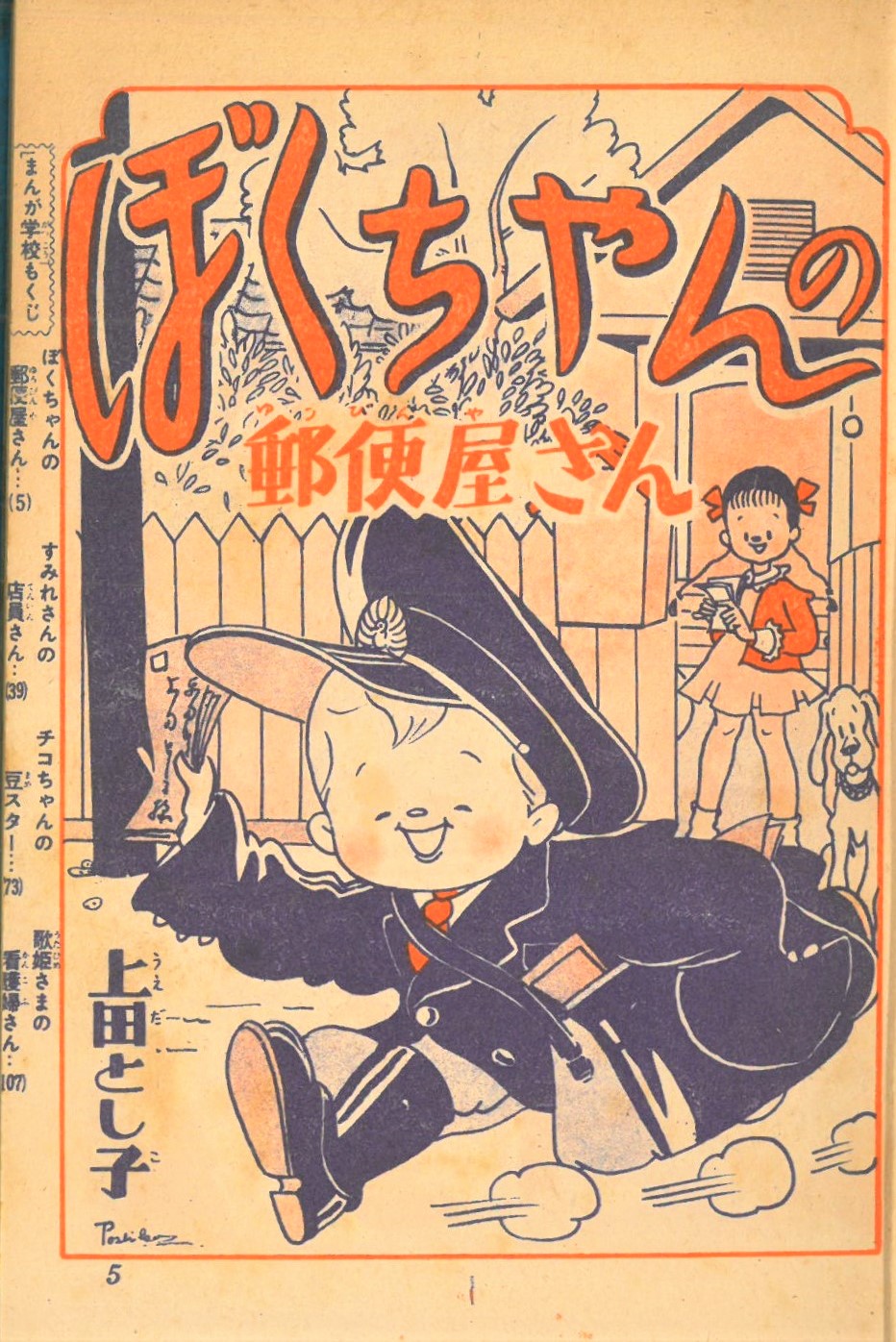

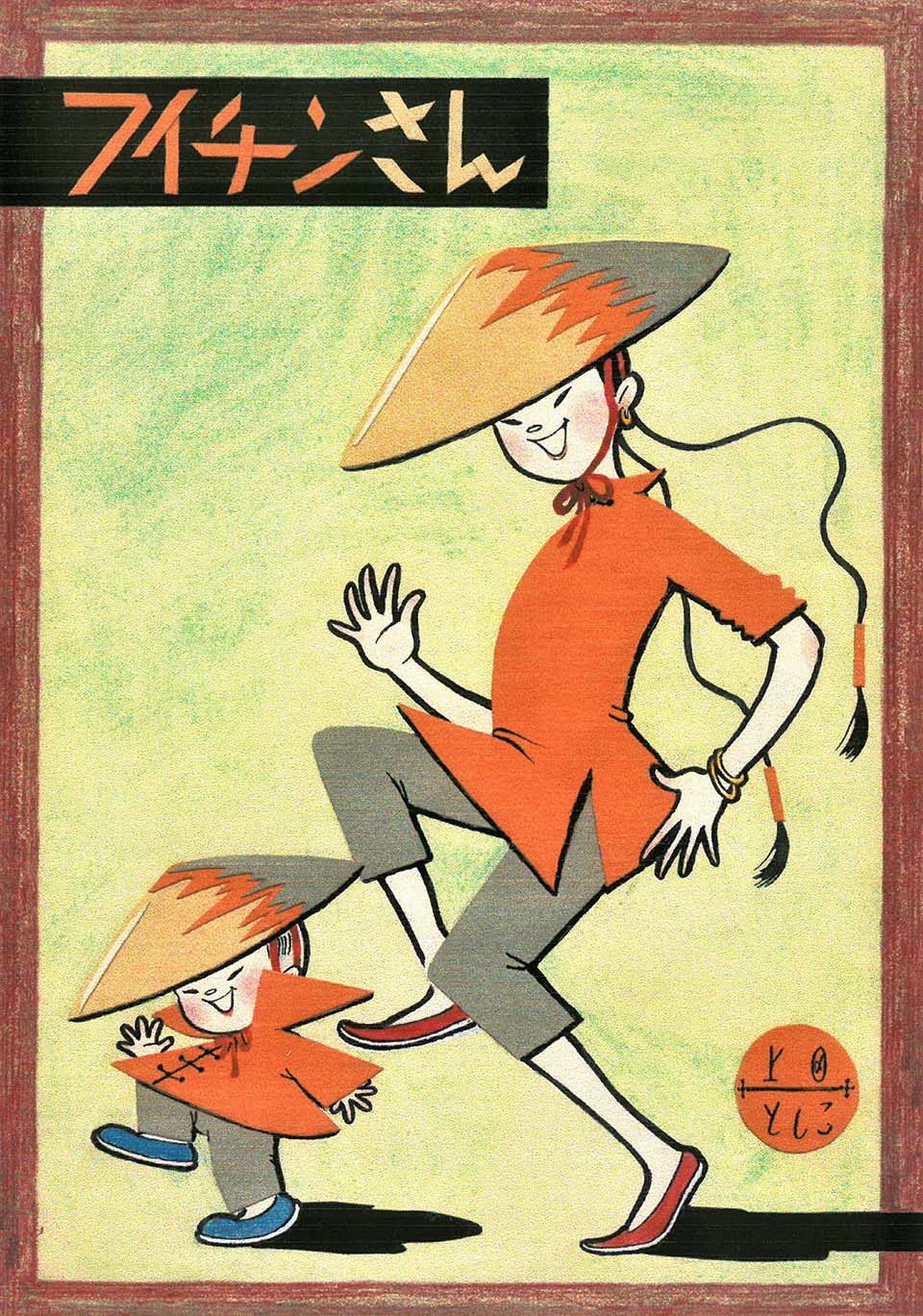

上田トシコUeda Toshiko

1917年、東京都生まれ。生後すぐに満州に渡り、小学校卒業までハルピンにて過ごす。17歳で松本かつぢに師事し、抒情画やマンガを学んだ。1937年には『少女画報』(新泉社)に「かむろさん」を連載。1951年の『少女ブック』(集英社)創刊号から連載された「ボクちゃん」で注目される。1957年より『少女クラブ』(講談社)で連載された「フイチンさん」は、旧満州を舞台とし、快活でおてんばな中国人の少女を主人公とした物語が好評を博し、1960年に第5回小学館児童漫画賞を受賞。少女向けのユーモアマンガの先駆者、女性マンガ家の草分け的な存在として、最も早い時期から活躍する作家である。2003年には日本漫画家協会文部科学大臣賞を受賞。2008年に逝去。

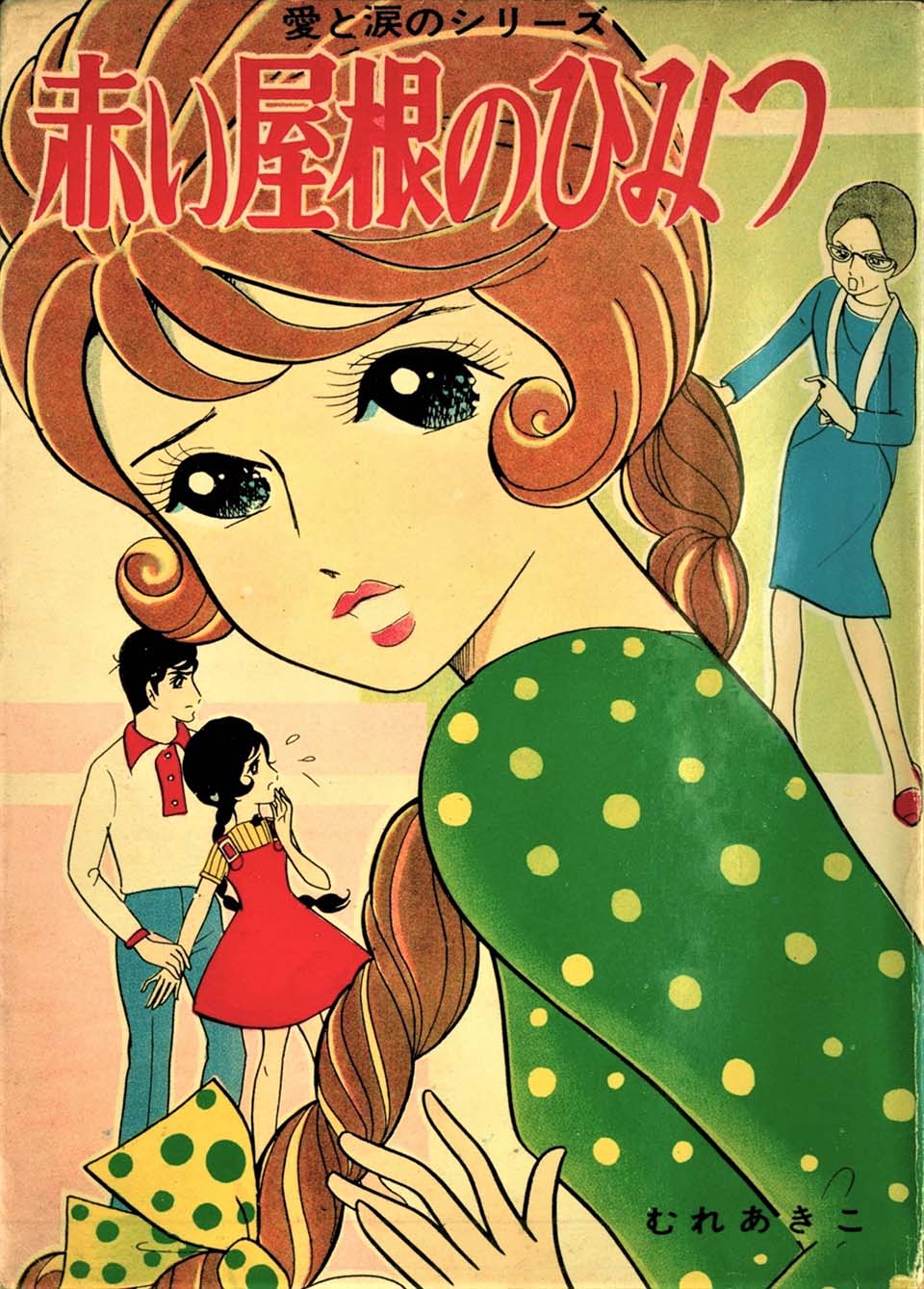

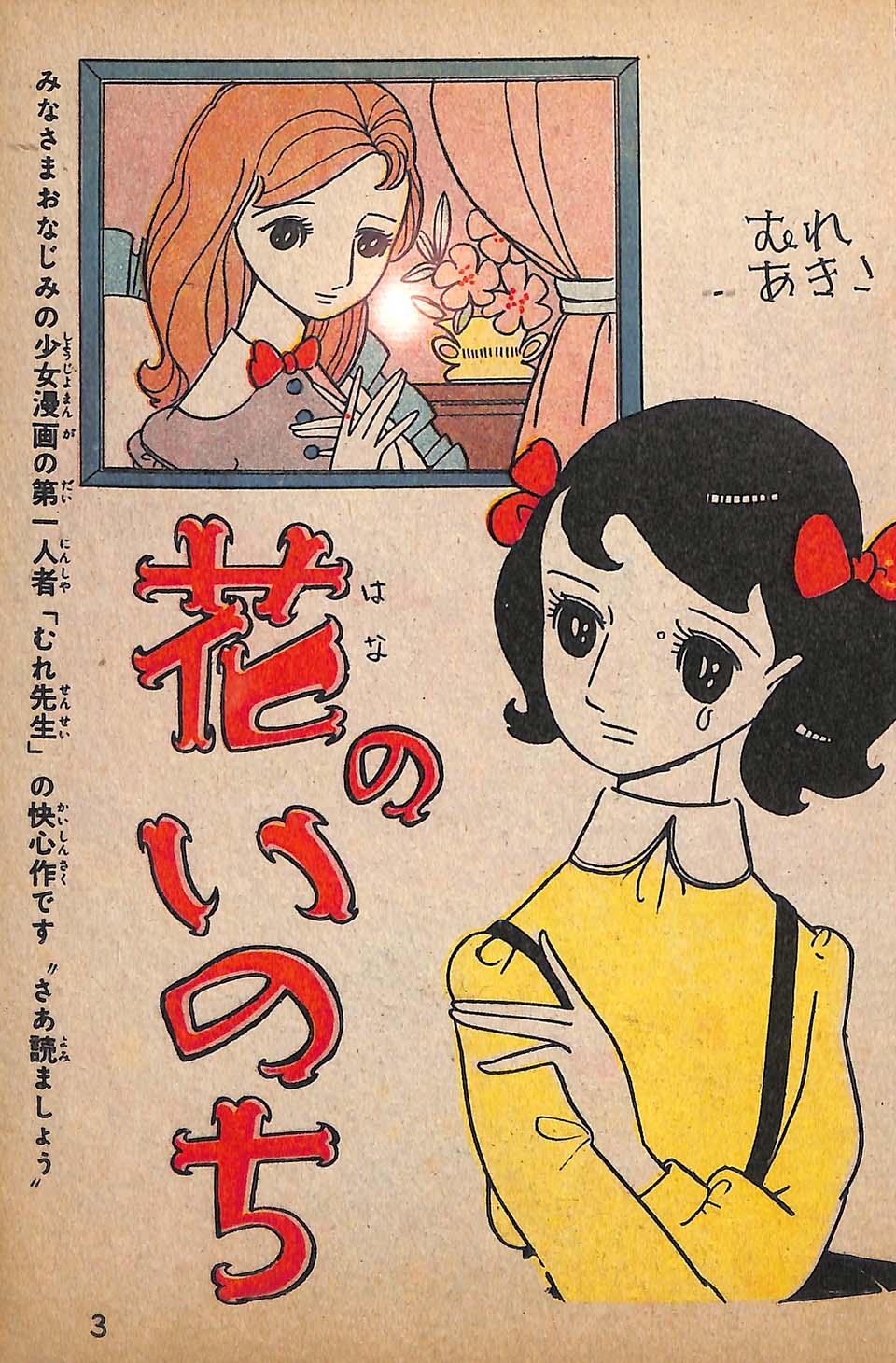

むれあきこMure Akiko

1934年、兵庫県生まれ。神戸在住のマンガ家・春山正よりマンガを学ぶ。宝塚の手塚治虫宅を訪問し、水谷武子や楳図かずおらと同好会を結成した。1951年、『神戸又新日報』に「又子と新ちゃん」が採用され、16歳でデビュー。1952年には『神戸新聞』に「みやざきあきこ」名義で4コママンガ「あきちゃん」を連載した。1955年に上京し、『少女クラブ』(講談社)に「むれあきこ」名義でナンセンスマンガを掲載。この時期よりストーリーマンガ家に転向し、水野英子のアシスタントも担当。若木書房では「ひまわりブック」シリーズの第一作となる『露のあしたに』をはじめ、「愛と涙のシリーズ」など多数の貸本単行本を描き下ろし、少女たちの人気を得た。『泉』『ゆめ』など貸本短編誌掲載作を合わせると100を超える作品数を誇る。

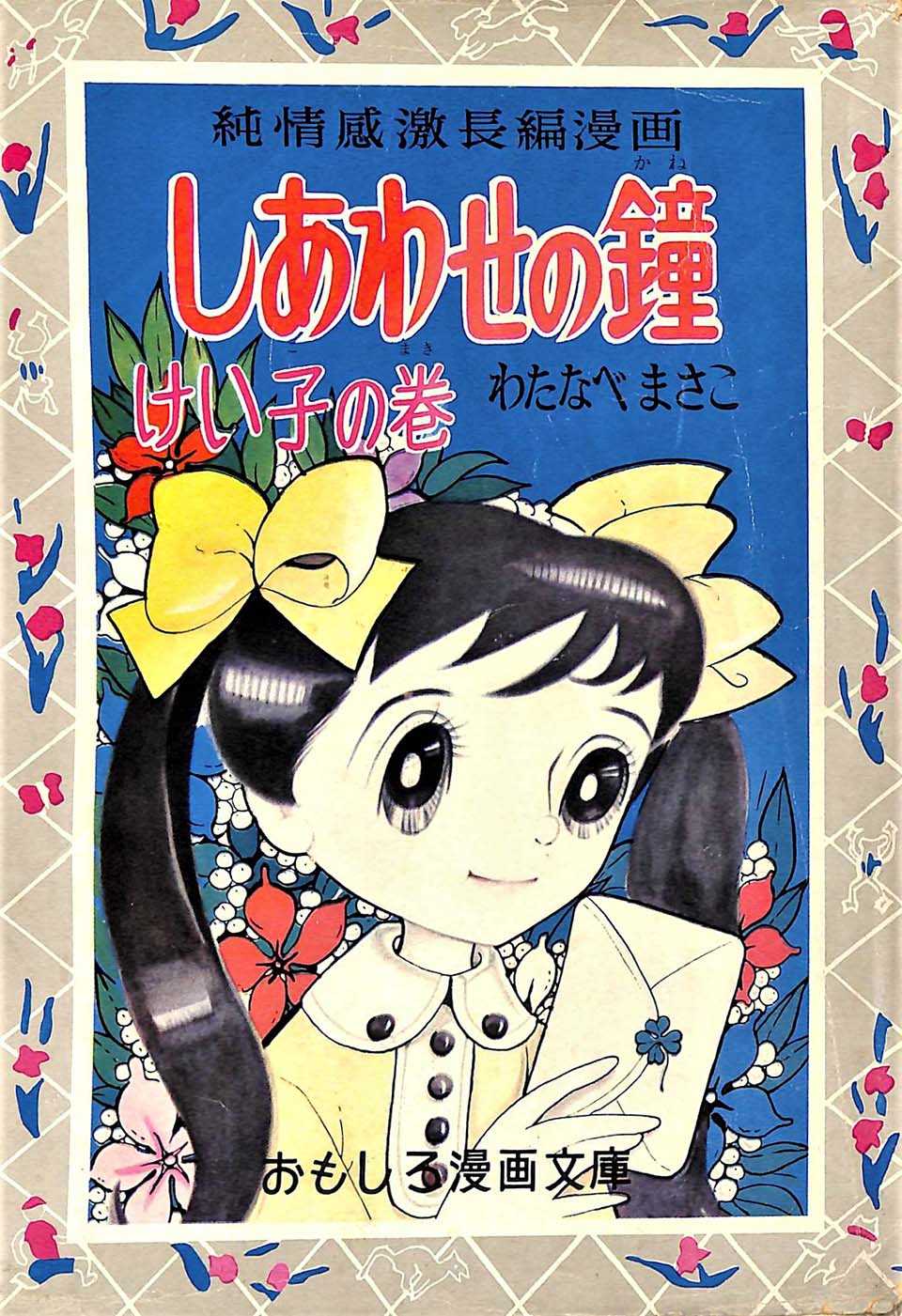

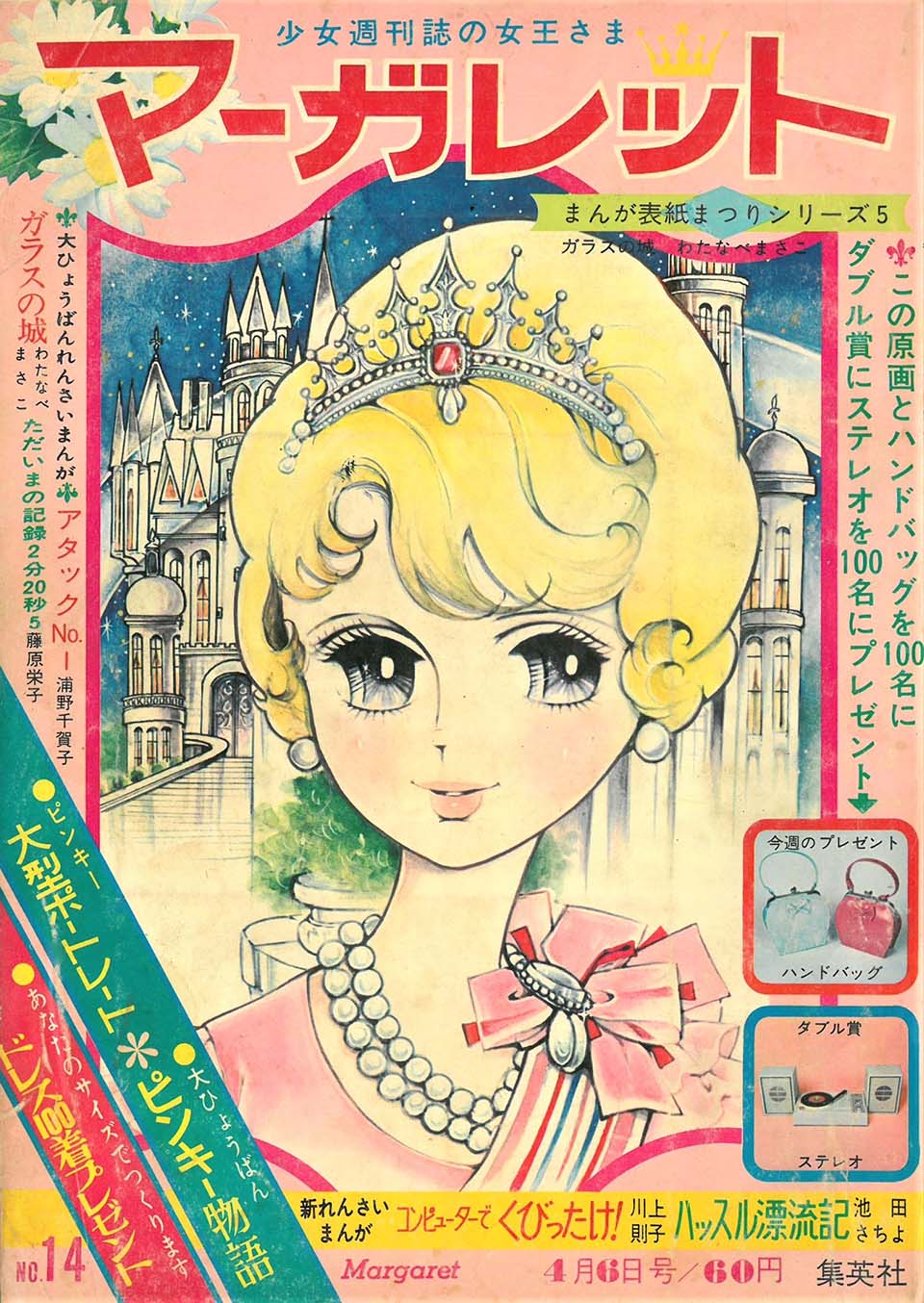

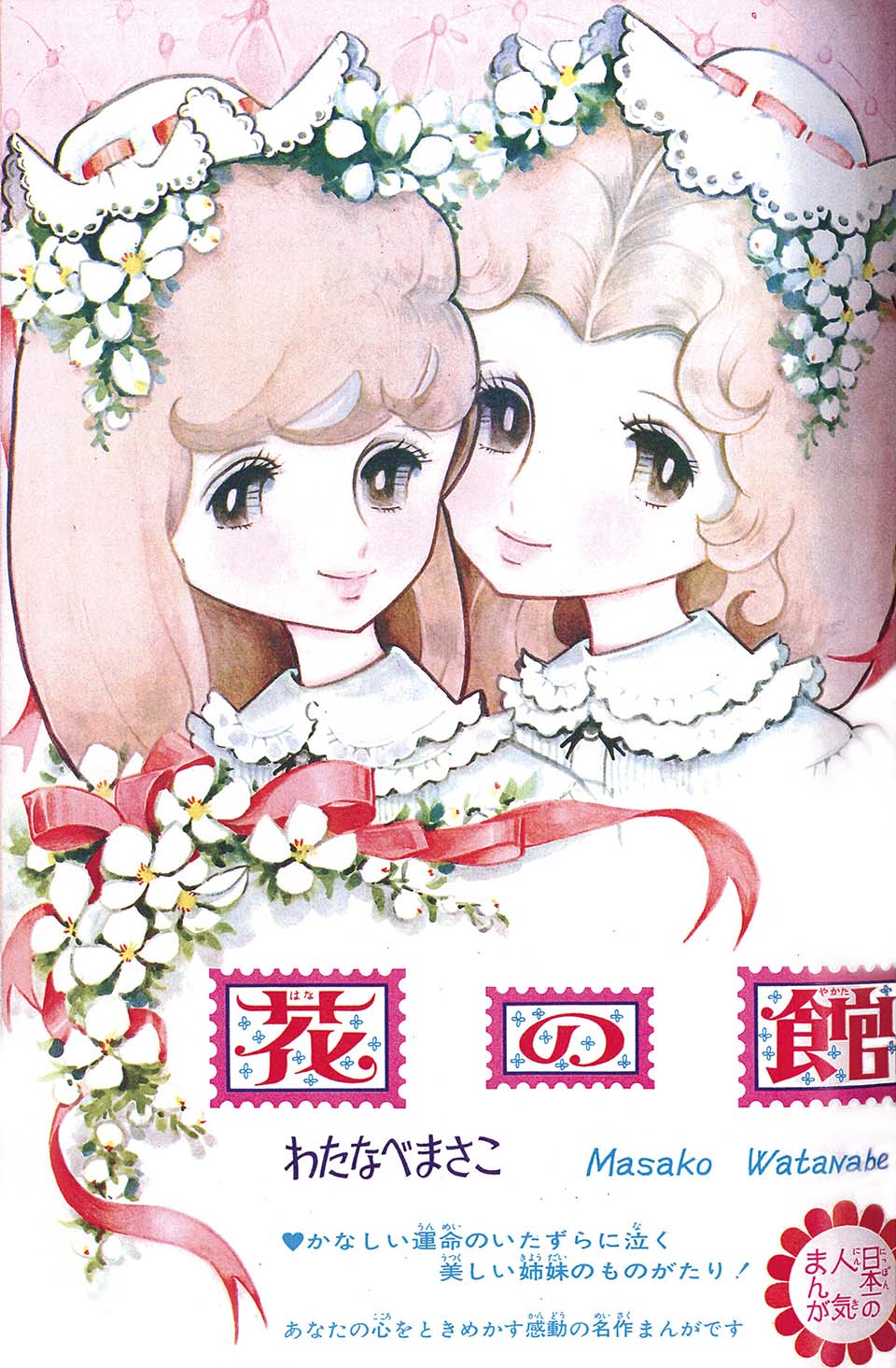

わたなべまさこWatanabe Masako

1929年、東京都生まれ。挿絵や絵本などを描いていたが、23歳頃に手塚治虫の作品に出会い、マンガを描き始める。1952年に赤本『小公子』でデビュー。1957年には『少女ブック』(集英社)で「山びこ少女」を連載するなど、多数の少女向け雑誌で活躍。やわらかい筆致で、豪華な洋館やおしゃれなドレスなど少女たちのあこがれの生活を描いて人気を得た。1971年には「ガラスの城」で第16回小学館漫画賞を受賞。その後は人間の愛憎や性も深く描いた大人の女性向け作品を多く手がけ、「金瓶梅」など多数のヒット作を生む。2002年日本漫画家協会賞文部大臣賞を全作品に対して受賞。2006年旭日小綬章を受勲。女性マンガ家の草分けであり、90歳を超えてなお現役作家として幅広く活動を続けている。

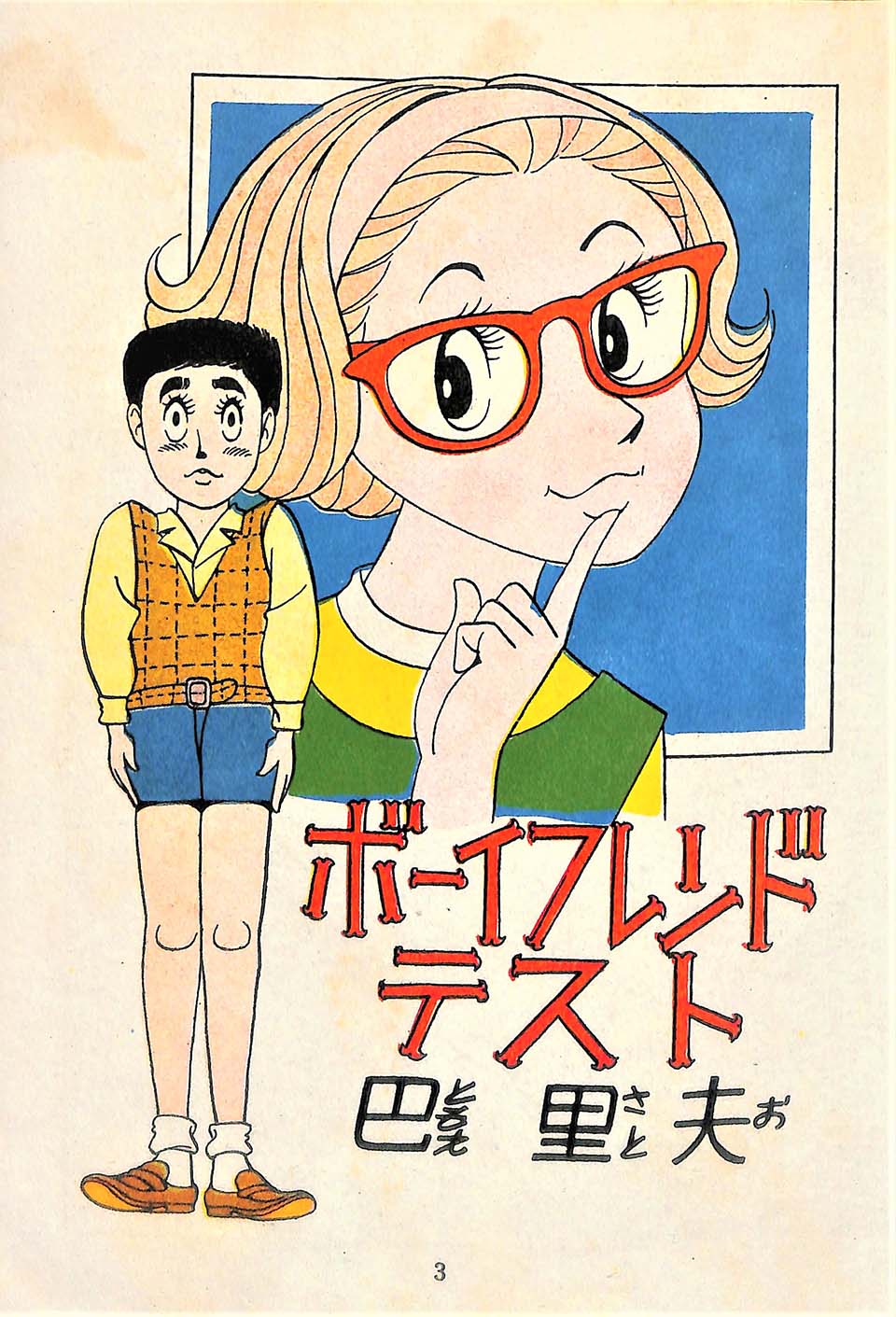

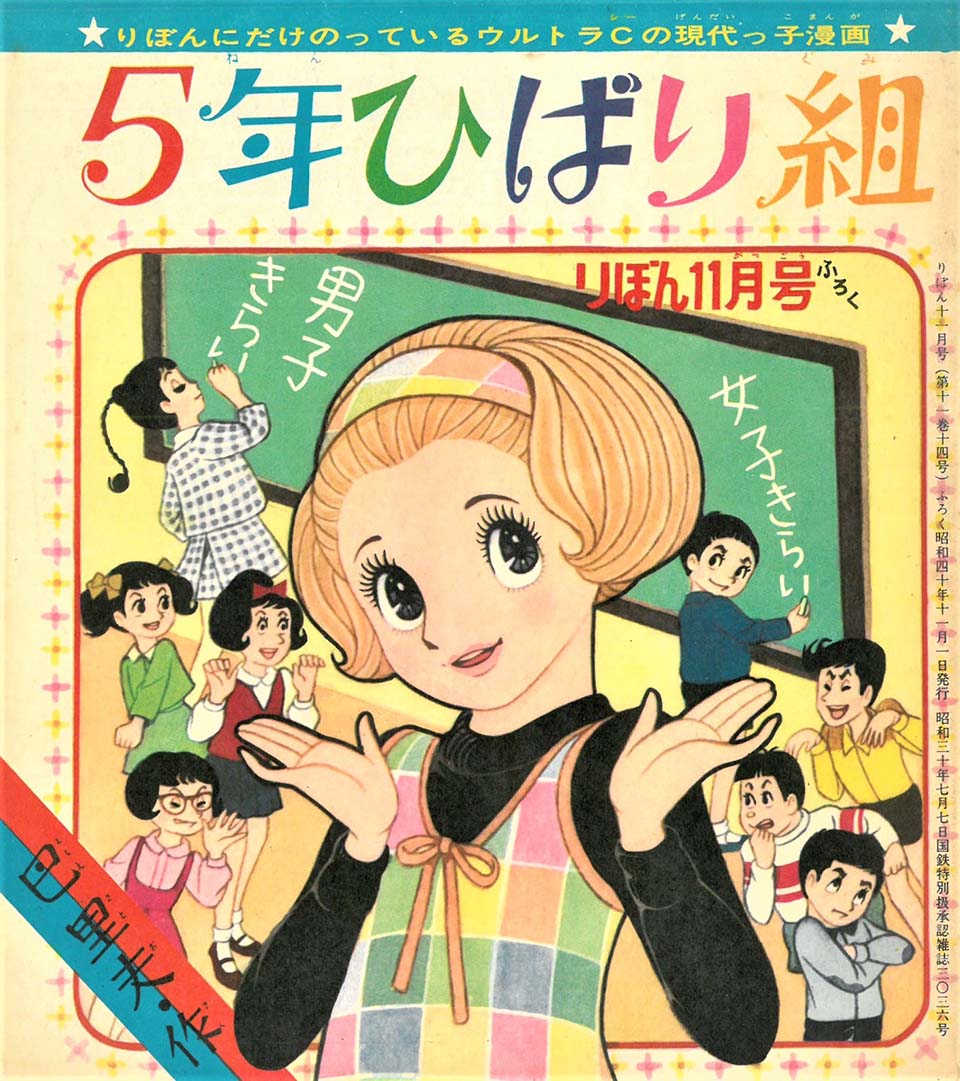

巴 里夫Tomoe Satoo

1932年、大分県生まれ。大阪での大学生時代、学費捻出のためマンガを描くようになる。初期の筆名はいそじましげじ。1952年頃よりカバヤキャラメルの景品「カバヤおもしろ文庫」や「カバヤマンガブック」シリーズで執筆を始め、1954 年に日の丸文庫の『母を呼ぶ歌』で貸本マンガに進出。セントラル出版社や若木書房などで活躍ののち、1965年に「さよなら三角」(『りぼん』4月号別冊付録)で雑誌デビュー。「5年ひばり組」「陽気な転校生」などのヒット作がある。少女マンガ誌を経て、小中学生向けの新聞や学習マンガなど、1998年頃までマンガ家活動を続けた。また1980 年代以降は『りぼん』や『ぶ~け』のマンガ教室の指導者として、後進育成に尽力した。代表作には他に、満州引き揚げの混乱を描いた「赤いリュックサック」など。2016年に逝去。

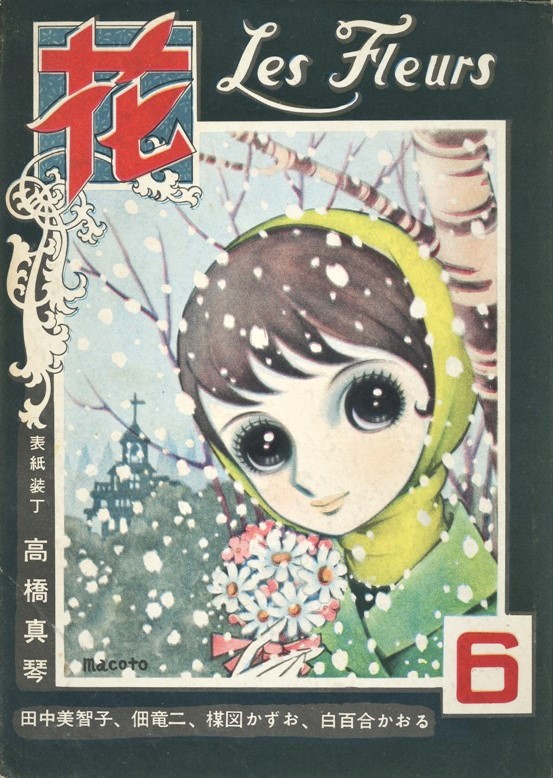

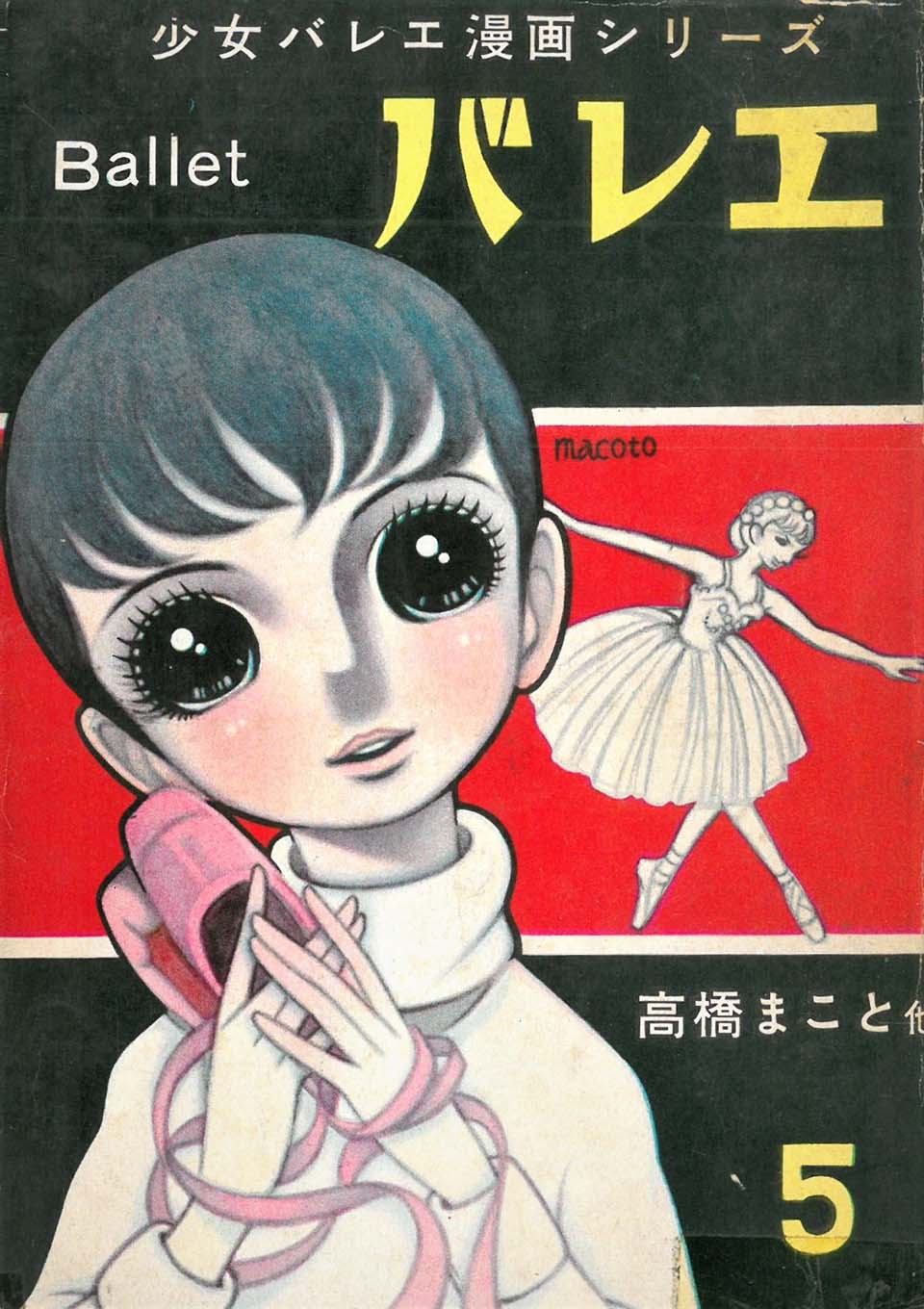

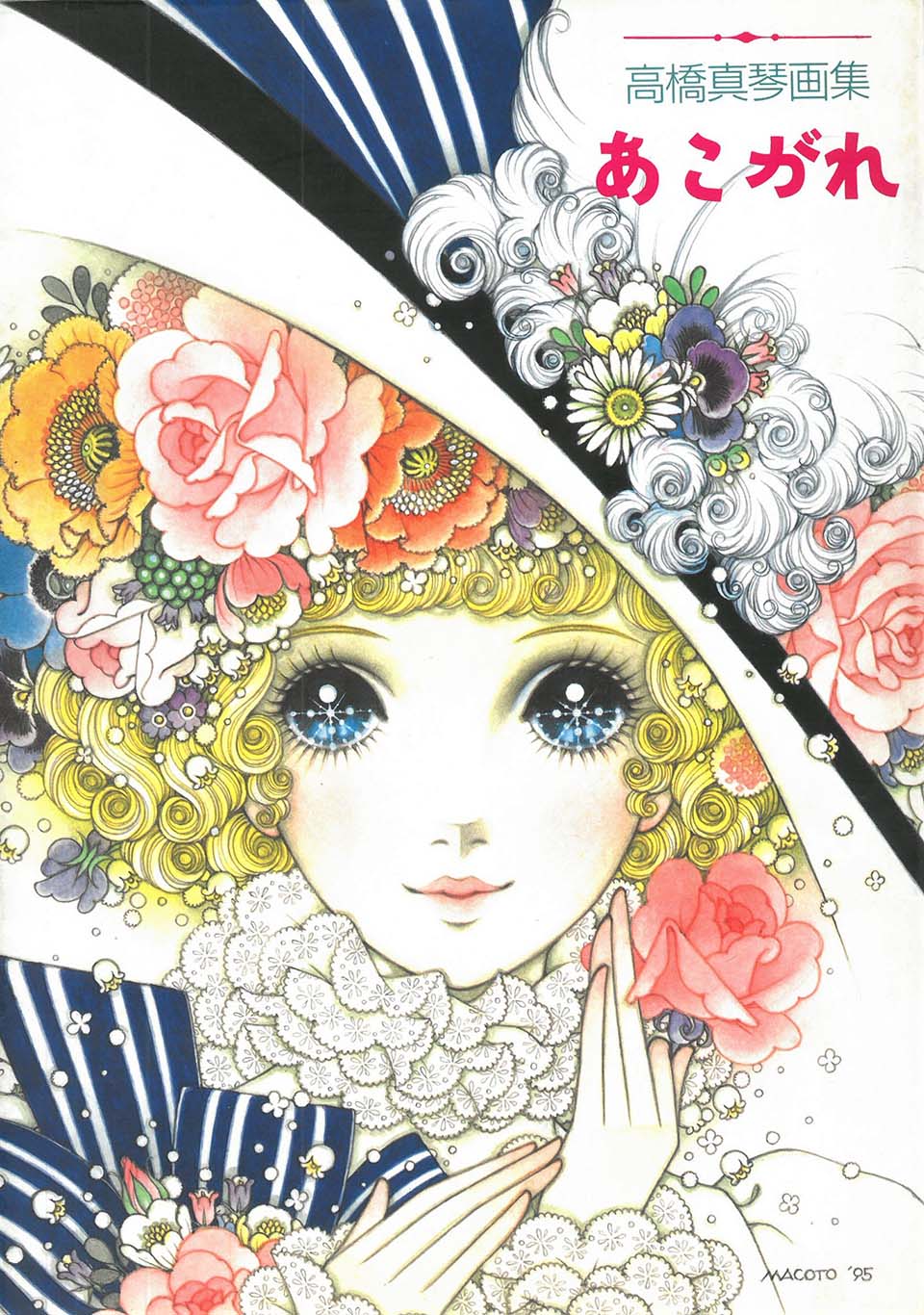

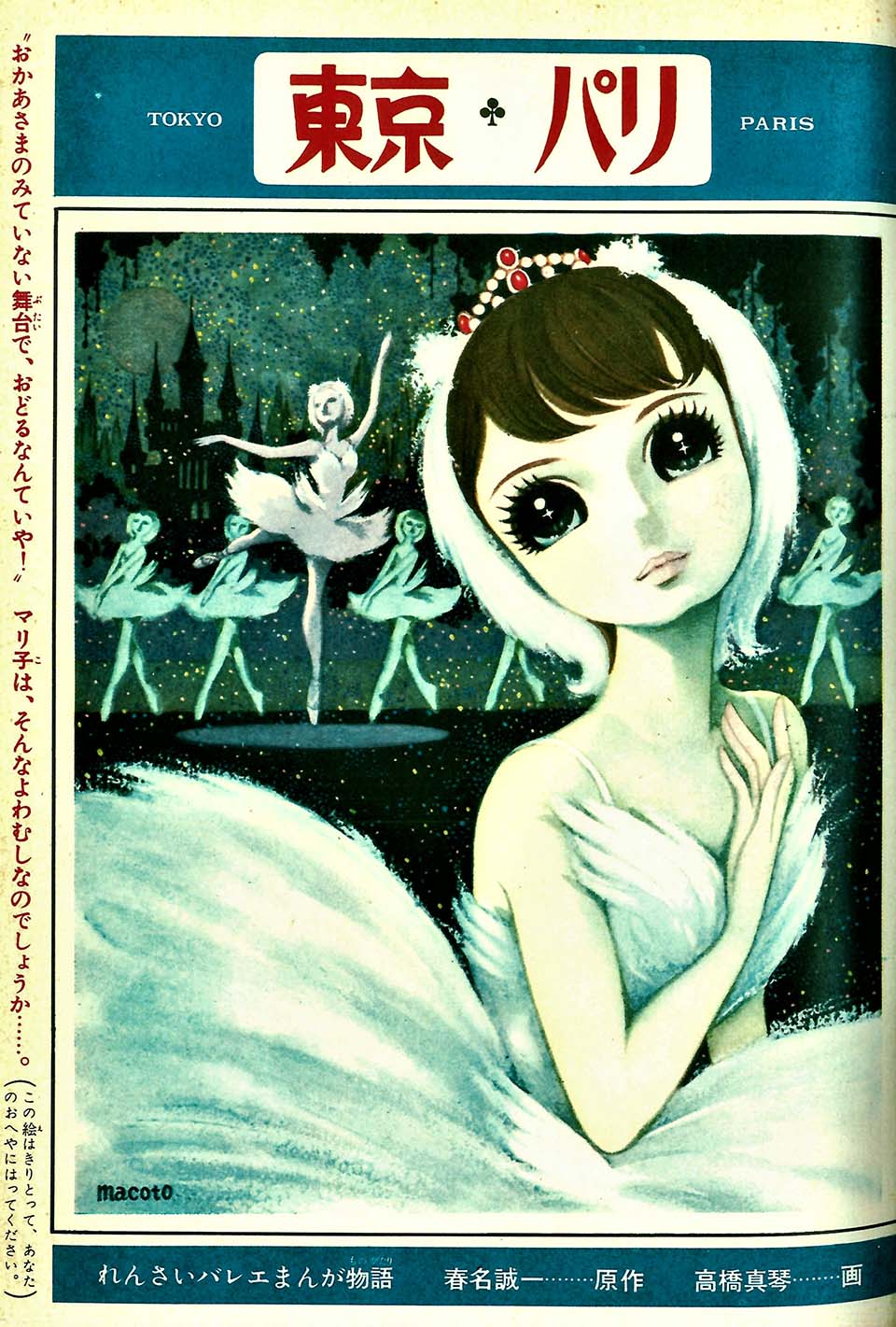

高橋真琴Takahashi Macoto

1934年、大阪府生まれ。中学生の頃に中原淳一の絵に出会い、画家を志す。1953年に大阪の榎本法令館より出版された『奴隷の王女』をはじめ、多数の赤本・貸本作品を描いて人気作家となる。1957年には『少女』(光文社)にて雑誌デビュー。「東京~パリ」(原作:春名誠一)や「プチ・ラ」(原作:橋田壽賀子)などの長編バレエマンガ作品は、大胆かつ華やかな画面構成で注目され、抒情画とマンガをつなぐ重要な役割を果たし、のちの作家に大きな影響を与える。作中にフランス語を散りばめ、あこがれの西洋文化を少女たちに伝えた。少女マンガ雑誌や学年誌の表紙絵、文房具のイラストを数多く手がける。その後も1枚絵の少女画を描き続け、毎年個展を開催。現役作家として幅広い世代からの高い人気を誇る。

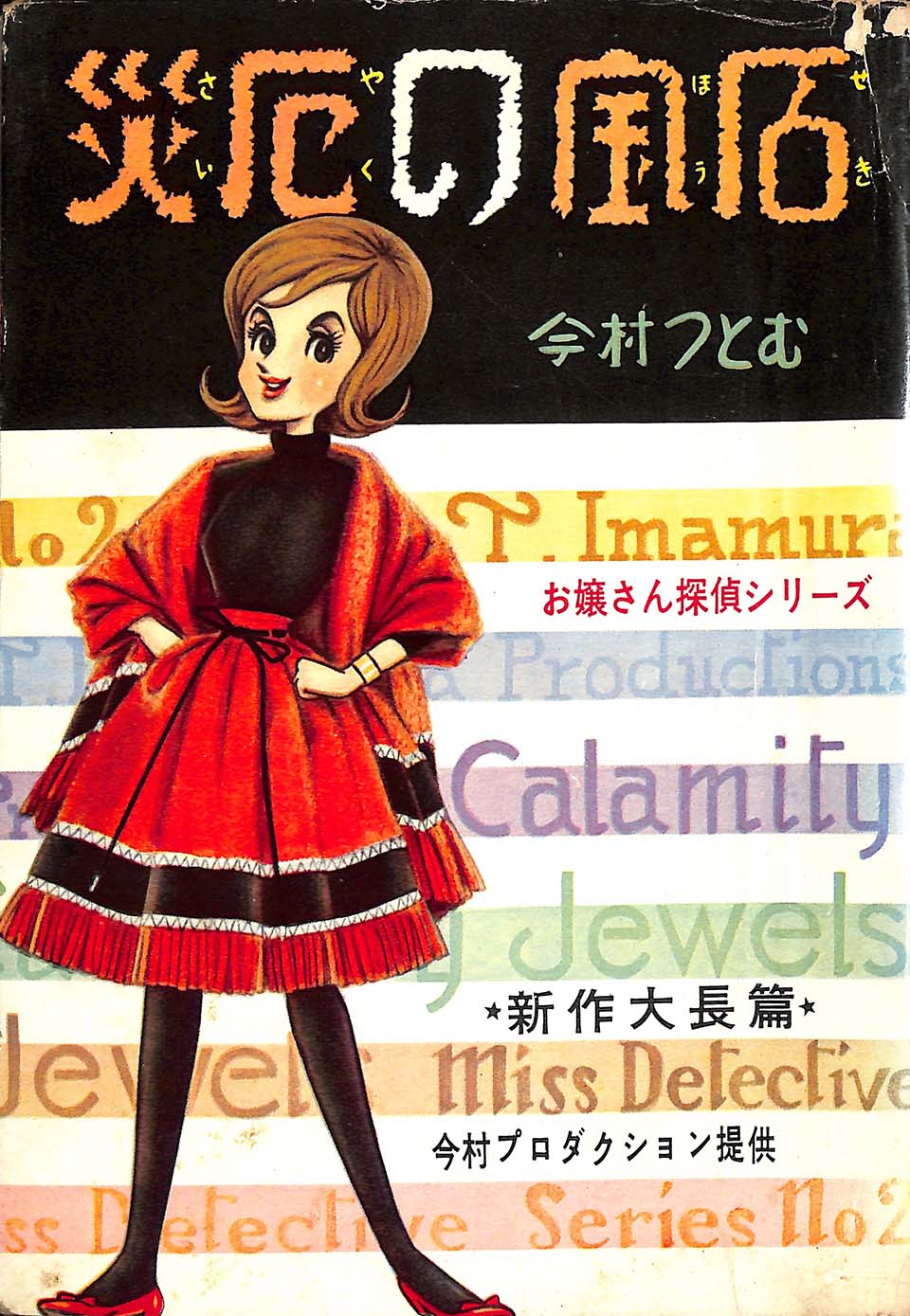

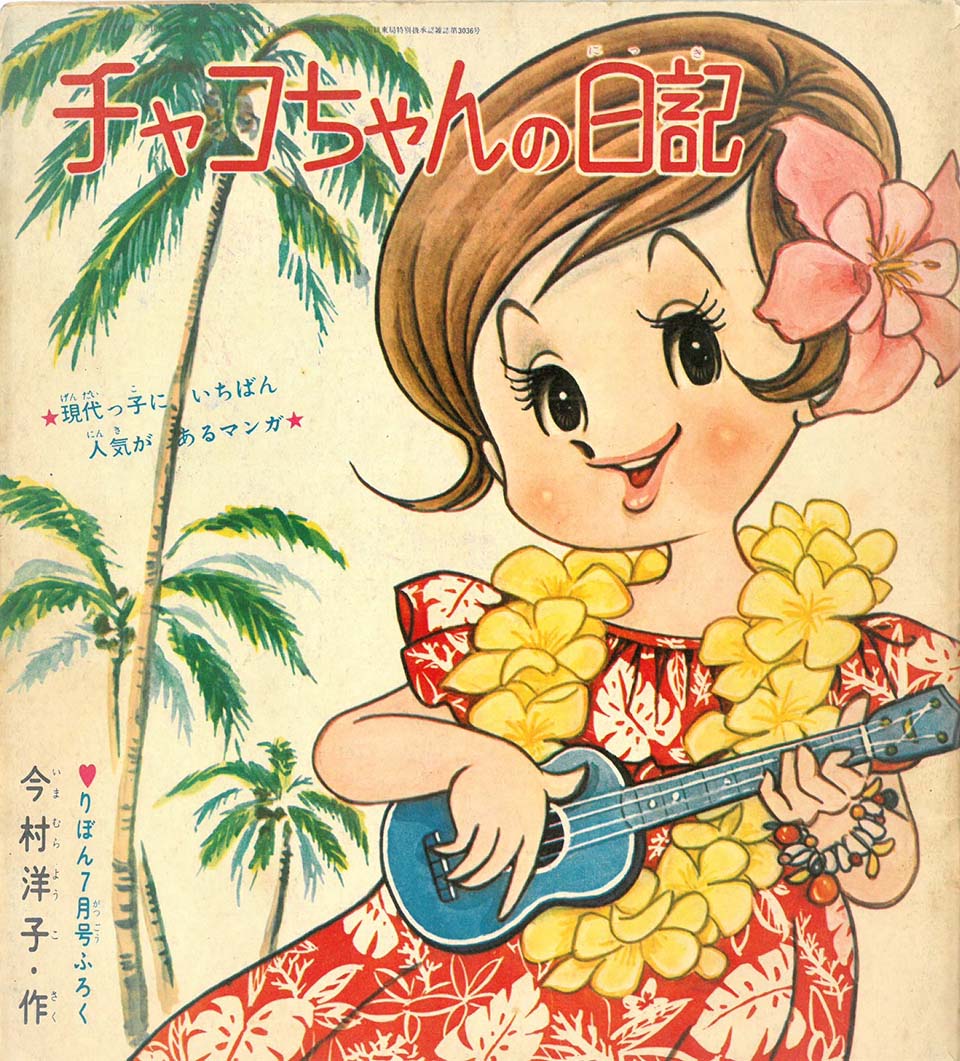

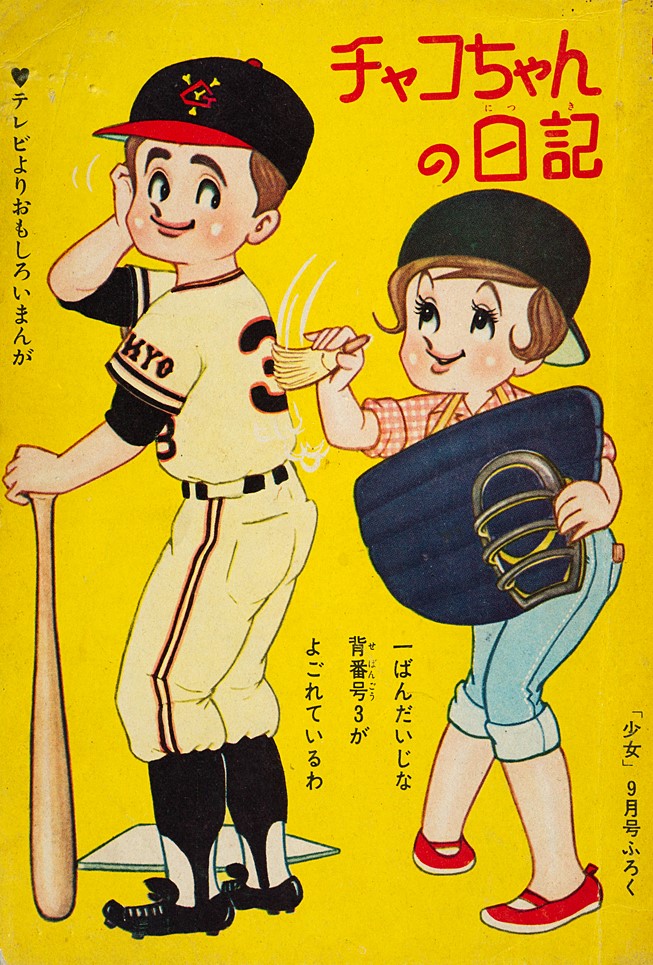

今村洋子Imamura Yoko

1935年、東京都生まれ。戦前・戦後の少年雑誌や貸本マンガなどで活躍した今村つとむを父とし、父を手伝うことでマンガに携わるようになる。1954年に父の名義で発表された貸本マンガ『近藤圭子の歌 小豚のラッパ』(きんらん社)でデビュー。その後は光文社の『少女』にて読者のハガキをもとにした「クラスおてんば日記」を担当した。そこに登場したチャコちゃんを主人公にした「チャコちゃんの日記」は、元気ではつらつとした少年少女たちの学校生活をユーモラスに描いて人気を博し、『少女』が休刊となる1963年まで続く長期連載となった。『小学一年生』(小学館)などの学年誌でも活躍。1965年には「ハッスルゆうちゃん」で第6回講談社児童まんが賞を受賞している。

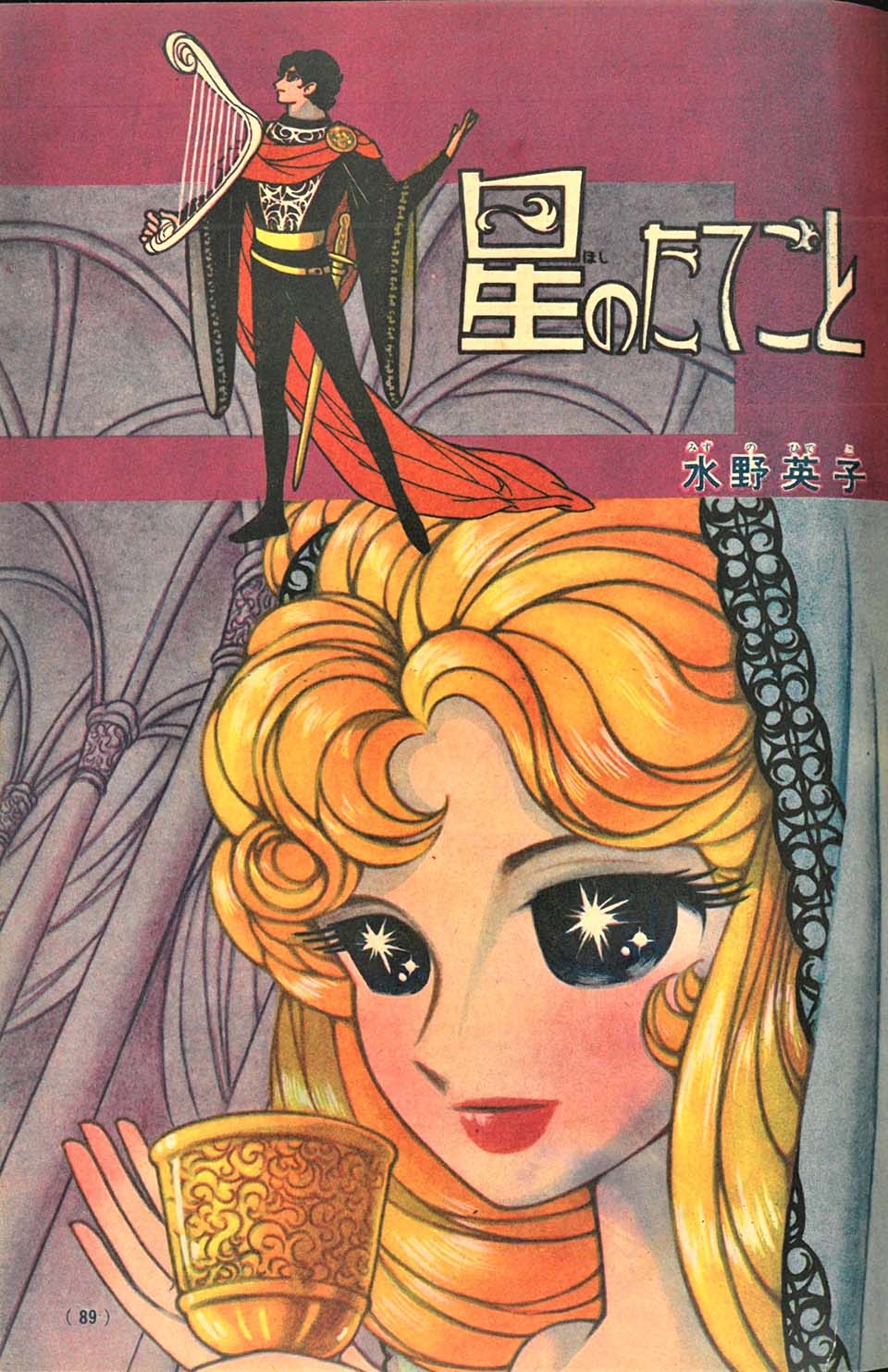

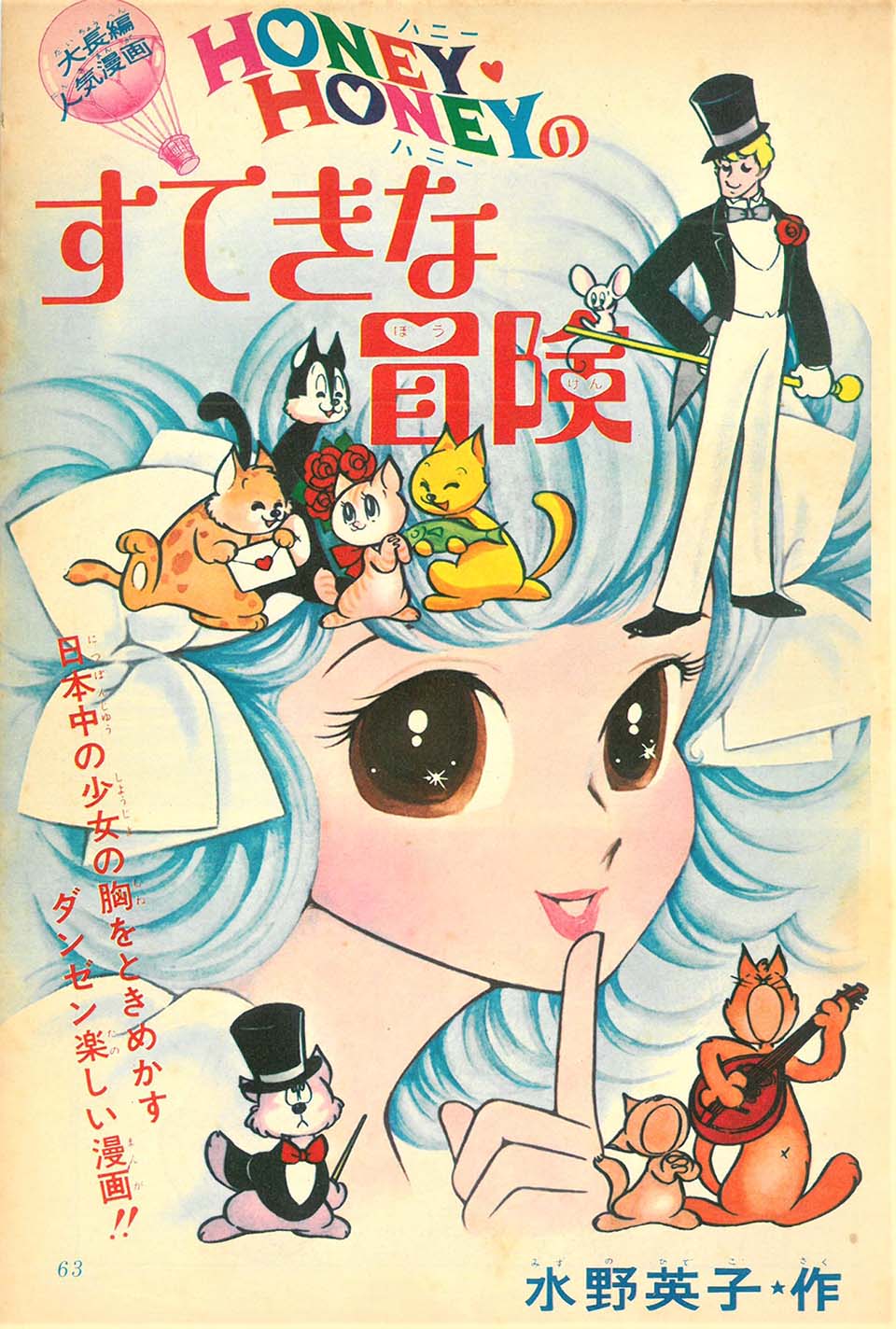

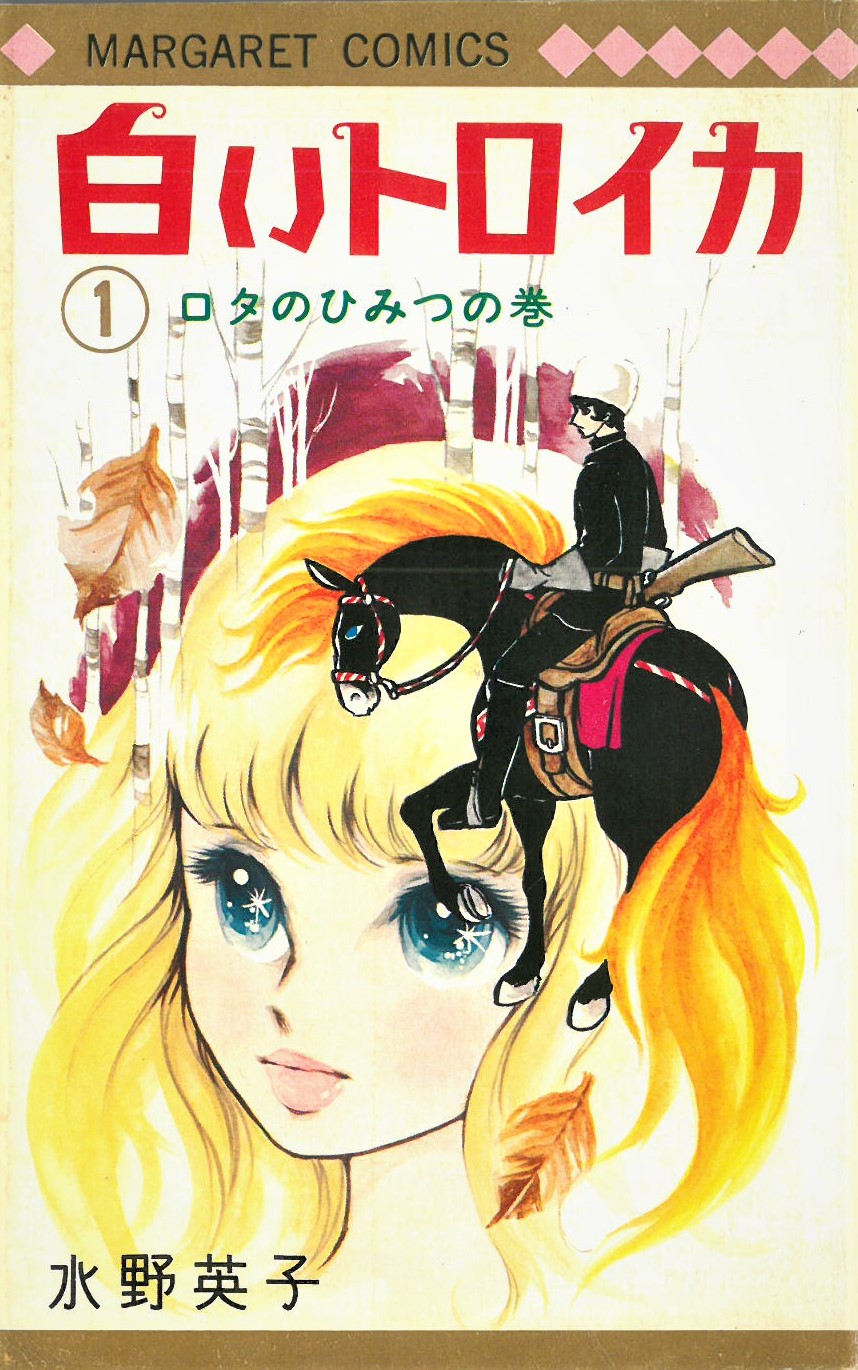

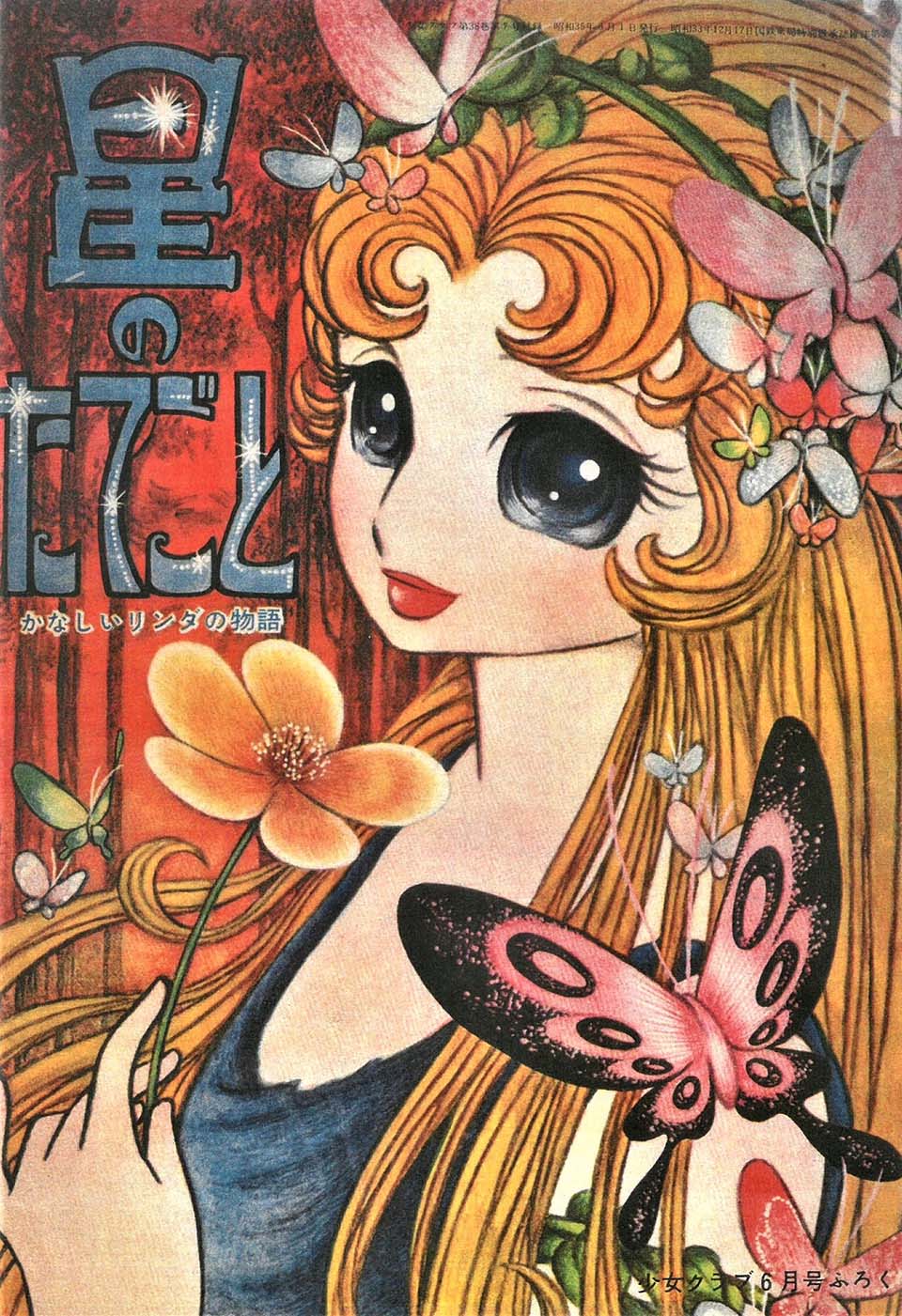

水野英子Mizuno Hideko

1939年、山口県生まれ。小学3年生の頃に読んだ手塚治虫の『漫画大学』に衝撃を受け、マンガ家になることを決意。『漫画少年』(学童社)に投稿を続けるうちに手塚に見出される。講談社の『少女クラブ』にて1955年よりトビラ絵やカット、コママンガなどを担当したのち、1956年に「赤っ毛小馬(ポニー)」という西部劇で本格デビュー。上京してトキワ荘で暮らし、「トキワ荘グループ」唯一の女性作家として知られる。「星のたてごと」や「白いトロイカ」など、多数のヒット作がある。神話や歴史を題材に、華やかな画面で骨太のストーリーを展開し、戦後生まれの後進作家たちに大きな影響を与えた。アメリカを舞台に、魂の叫びを歌うロックバンドの青年を主人公にした「ファイヤー!」は、1970年に第15回小学館漫画賞を受賞している。

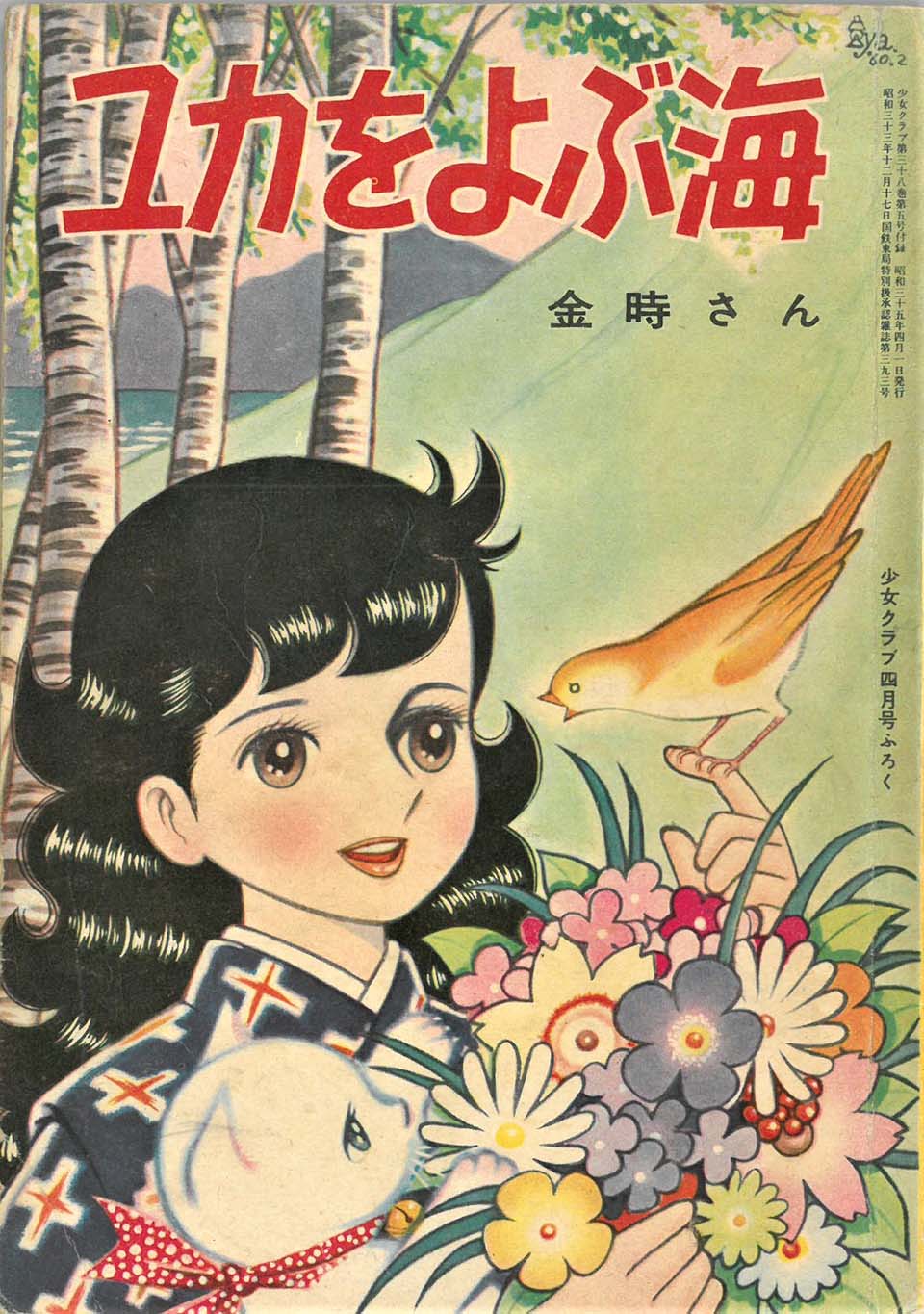

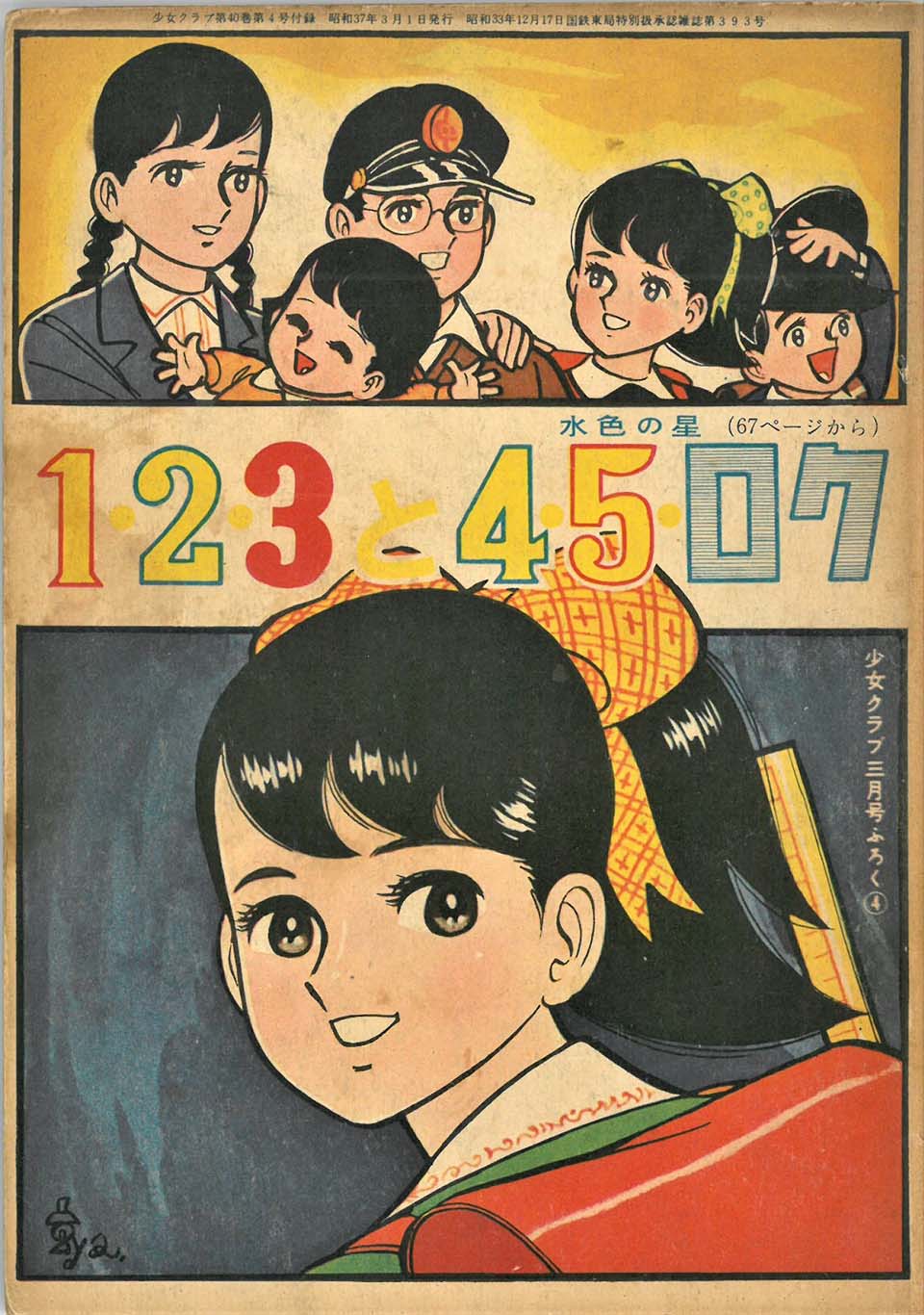

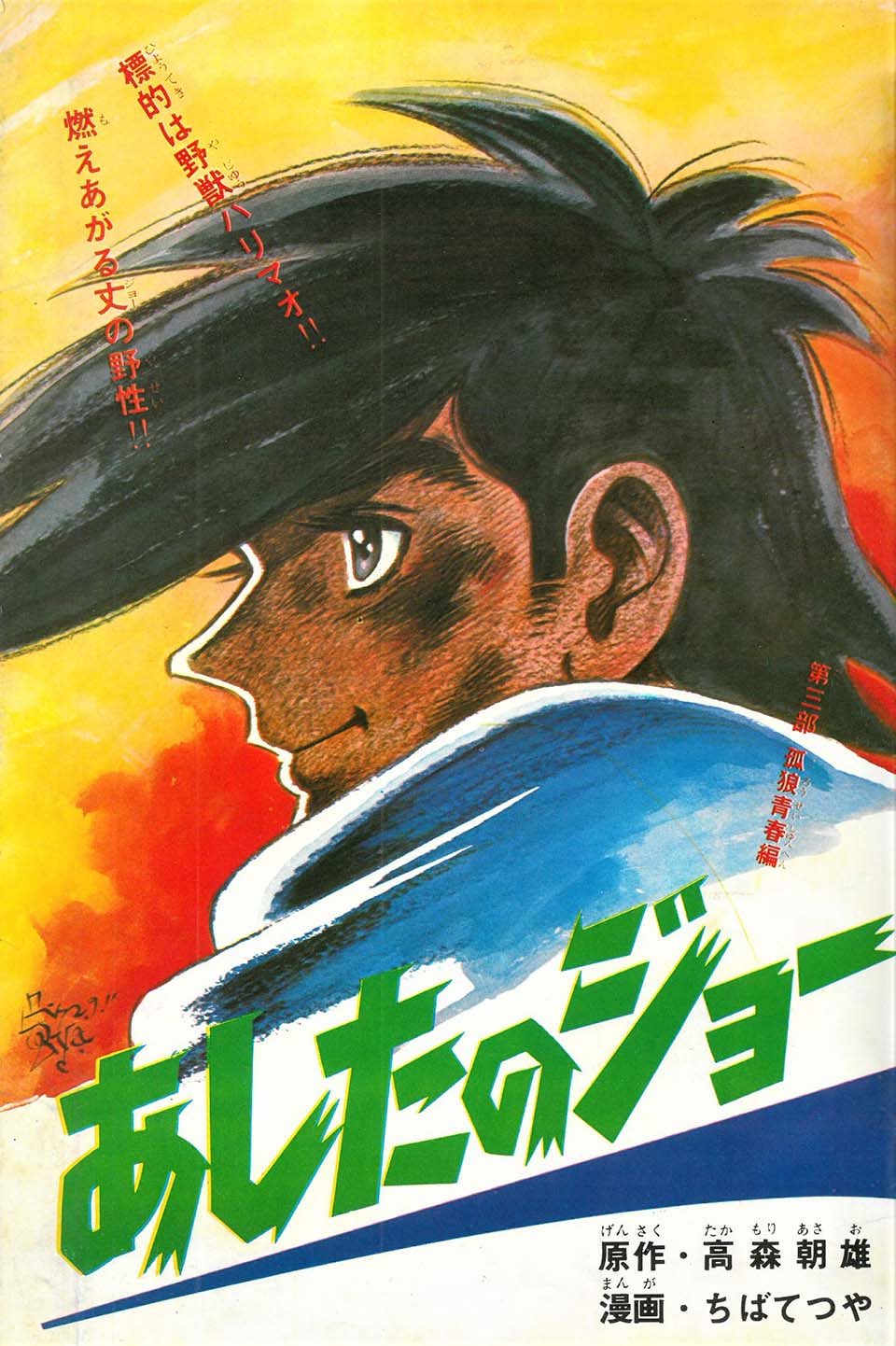

ちばてつやChiba Tetsuya

1939年、東京都生まれ。満州からの引き揚げを経験した後、1950年にマンガ同人誌『漫画クラブ』に参加。1956年に日昭館の単行本でデビューした。その後は『少女クラブ』(講談社)や『少女ブック』(集英社)にて少女向け作品を多数執筆。「ママのバイオリン」や「ユカをよぶ海」などの作品で人気作家となり、「1・2・3と4・5ロク」は1962年に第3回講談社児童まんが賞を受賞している。1968年から『週刊少年マガジン』(講談社)に連載された「あしたのジョー」(原作:高森朝雄)は社会現象となるほどの大ヒットとなった。文部科学大臣賞や紫綬褒章など数々の受賞歴がある。2012年より日本漫画家協会理事長、2018年からは会長を務めており、まさに日本のマンガ界を代表する作家である。

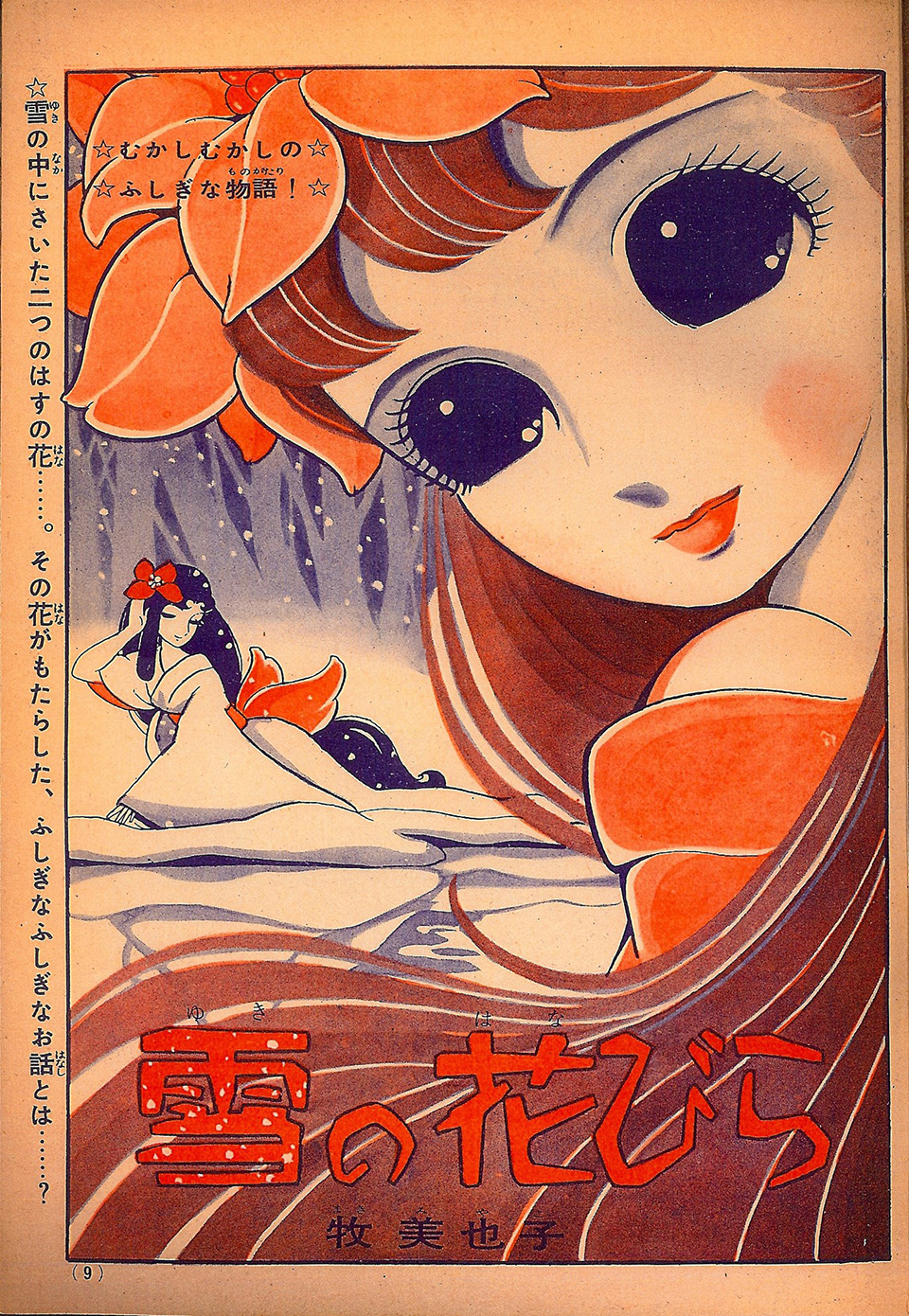

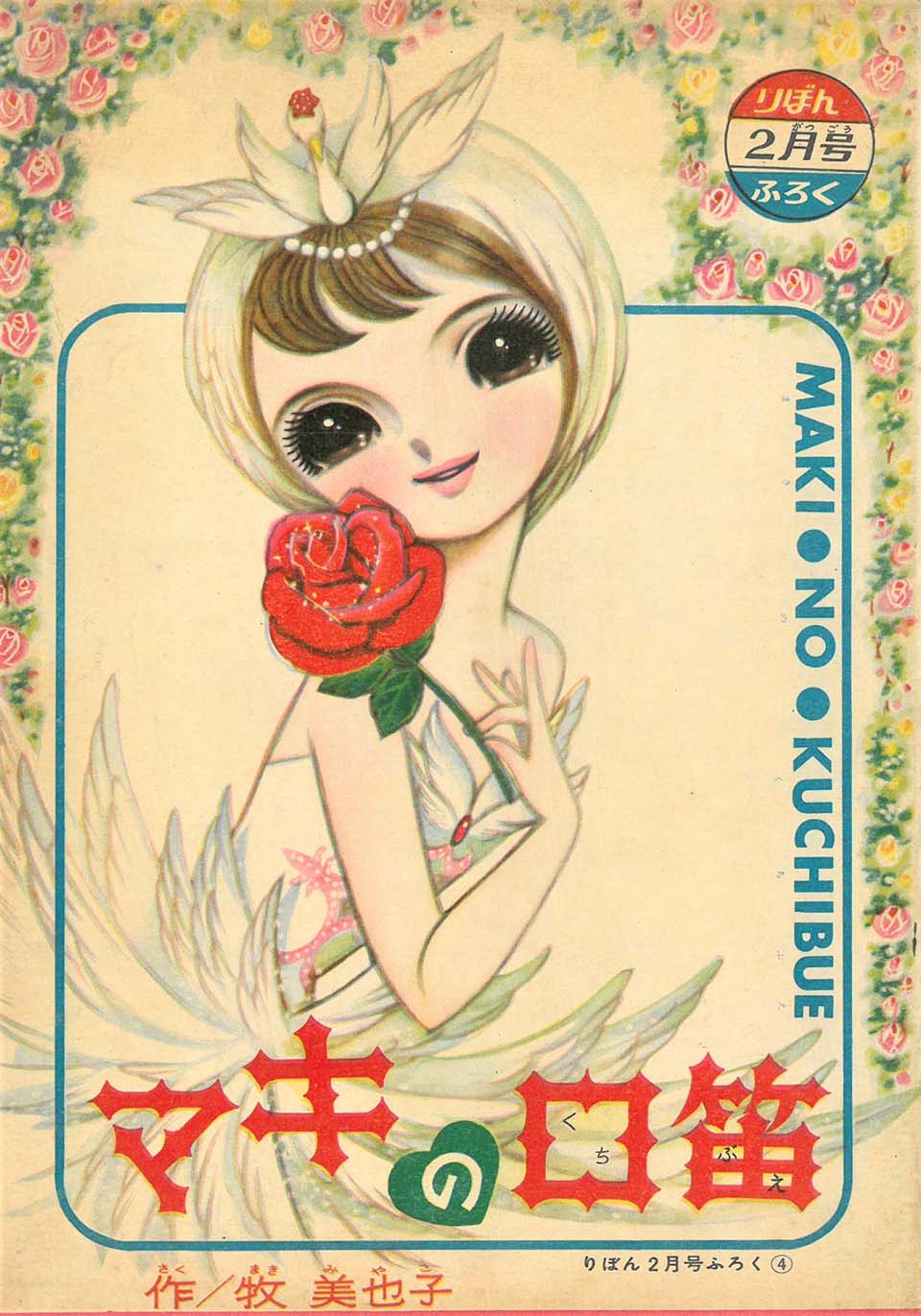

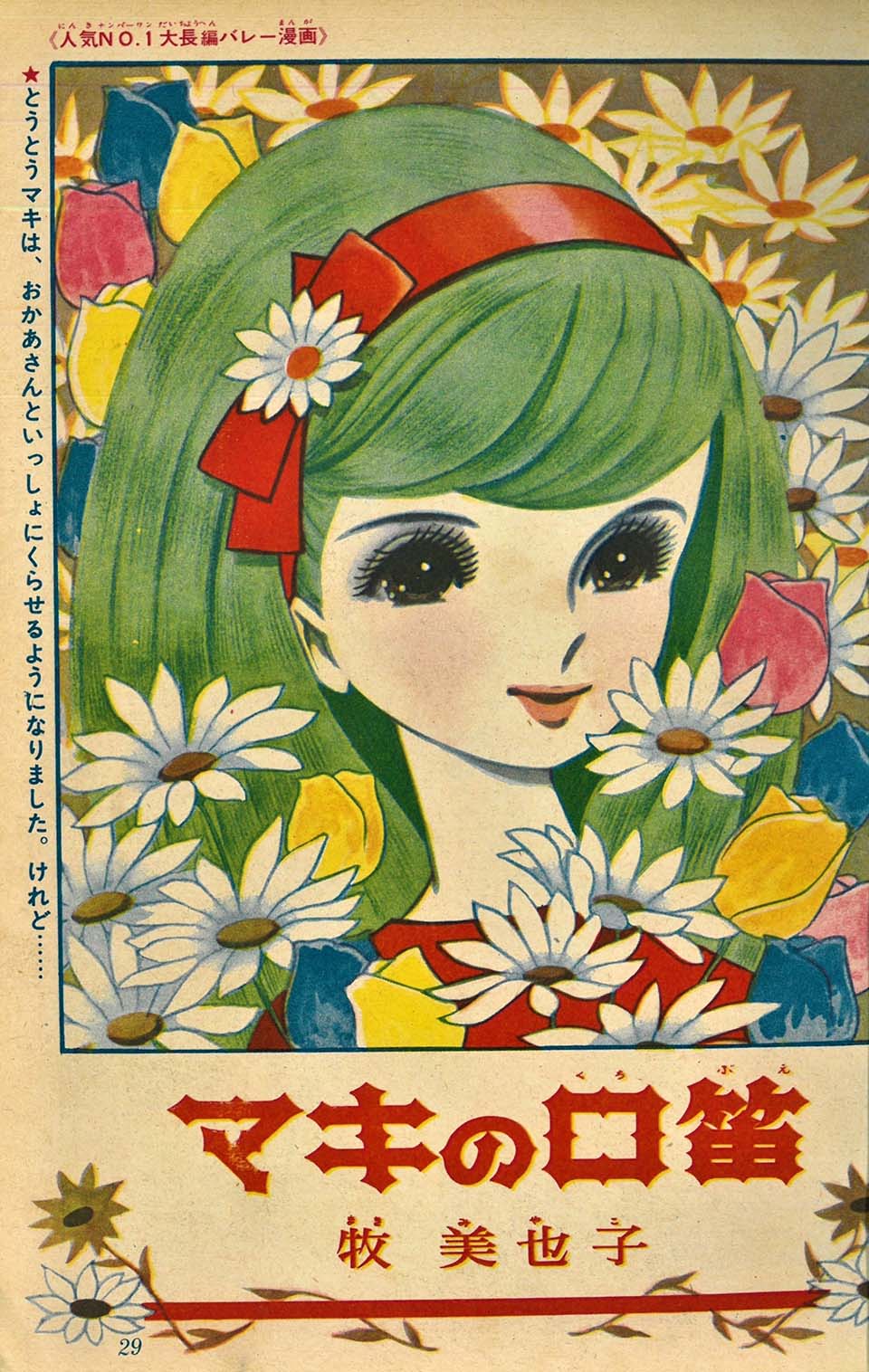

牧美也子Maki Miyako

1935年、兵庫県生まれ。高校卒業後は銀行員として働いていたが、家業である書籍の取次店を手伝うこととなり、その際にマンガと向きあう。1957年、貸本単行本『母恋ワルツ』(東光堂)でデビュー。同時期に『少女』(光文社)など少女雑誌でも活躍を始めた。「マキの口笛」、「りぼんのワルツ」などのバレエ作品で人気を集め、全国にバレエ少女を増やしたほか、1967年に発売された初代「リカちゃん人形」のイラストデザインを監修するなど、少女文化に多大な影響を与えた。1960年代後半からは大人の女性向け作品も手がける。『女性自身』(光文社)連載の「悪女聖書」(原作:池田悦子)はテレビドラマ化もされ、凛と生きるヒロインに多くの女性が共感。1989年には「源氏物語」にて第34回小学館漫画賞を受賞している。夫はマンガ家の松本零士。

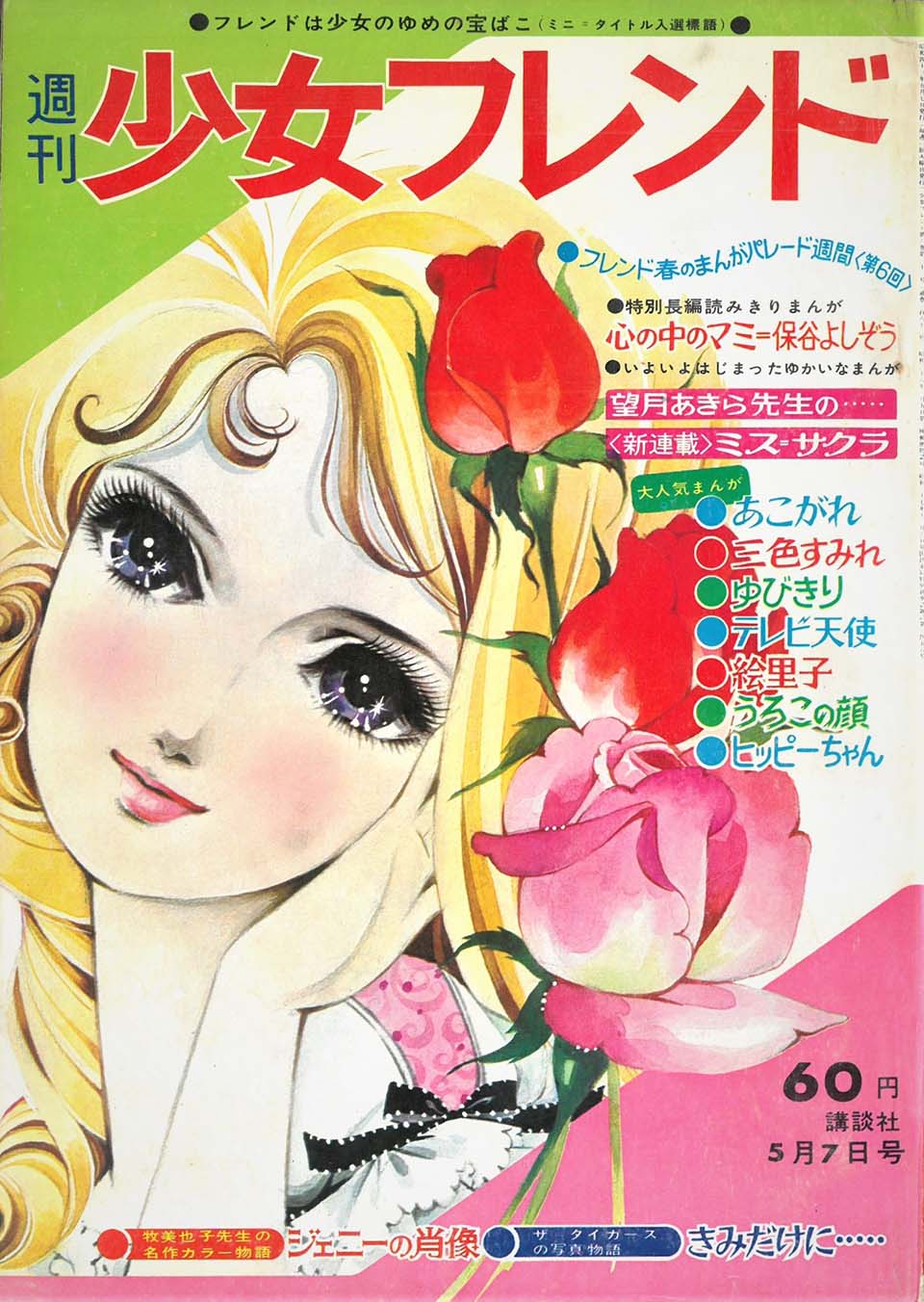

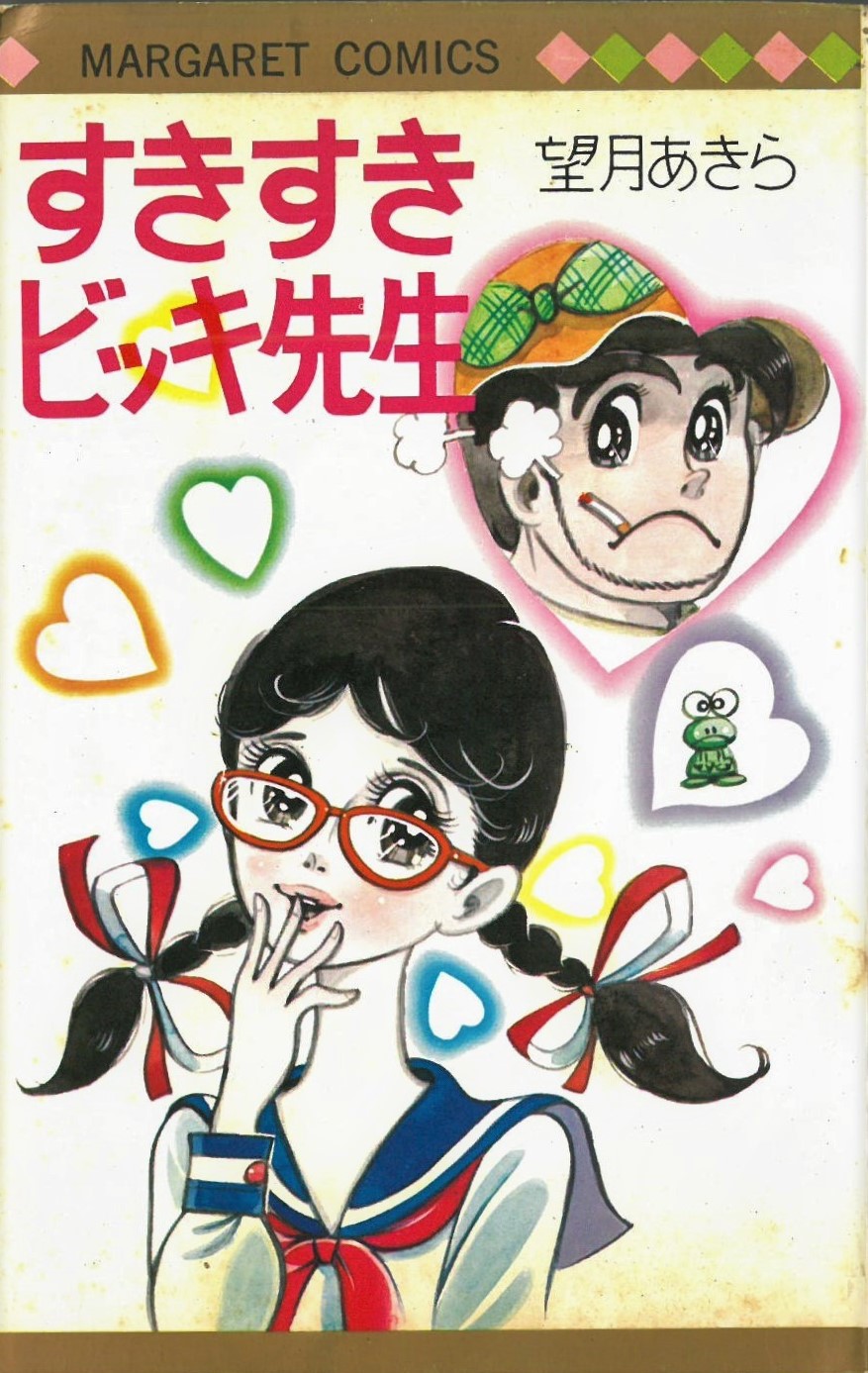

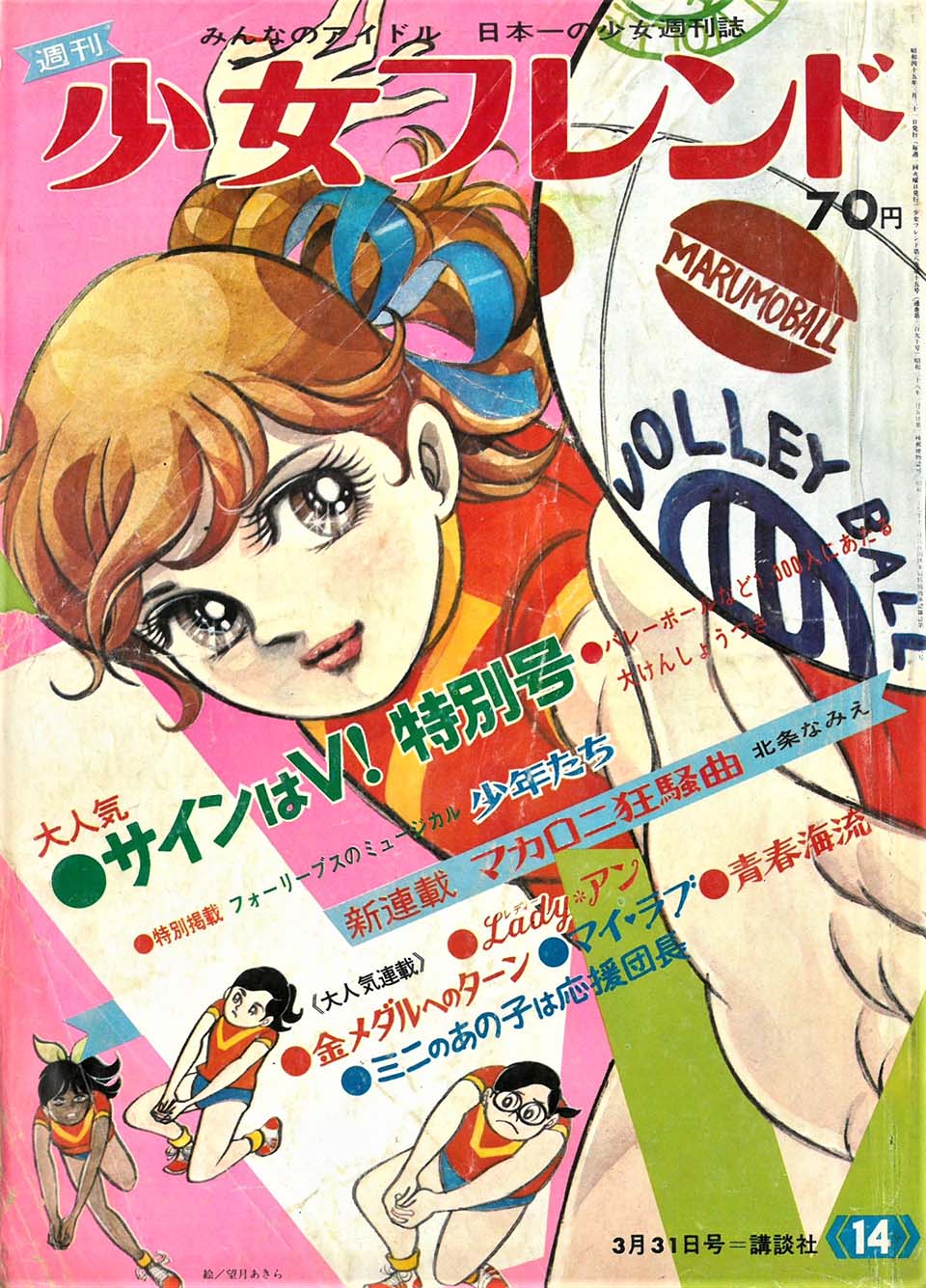

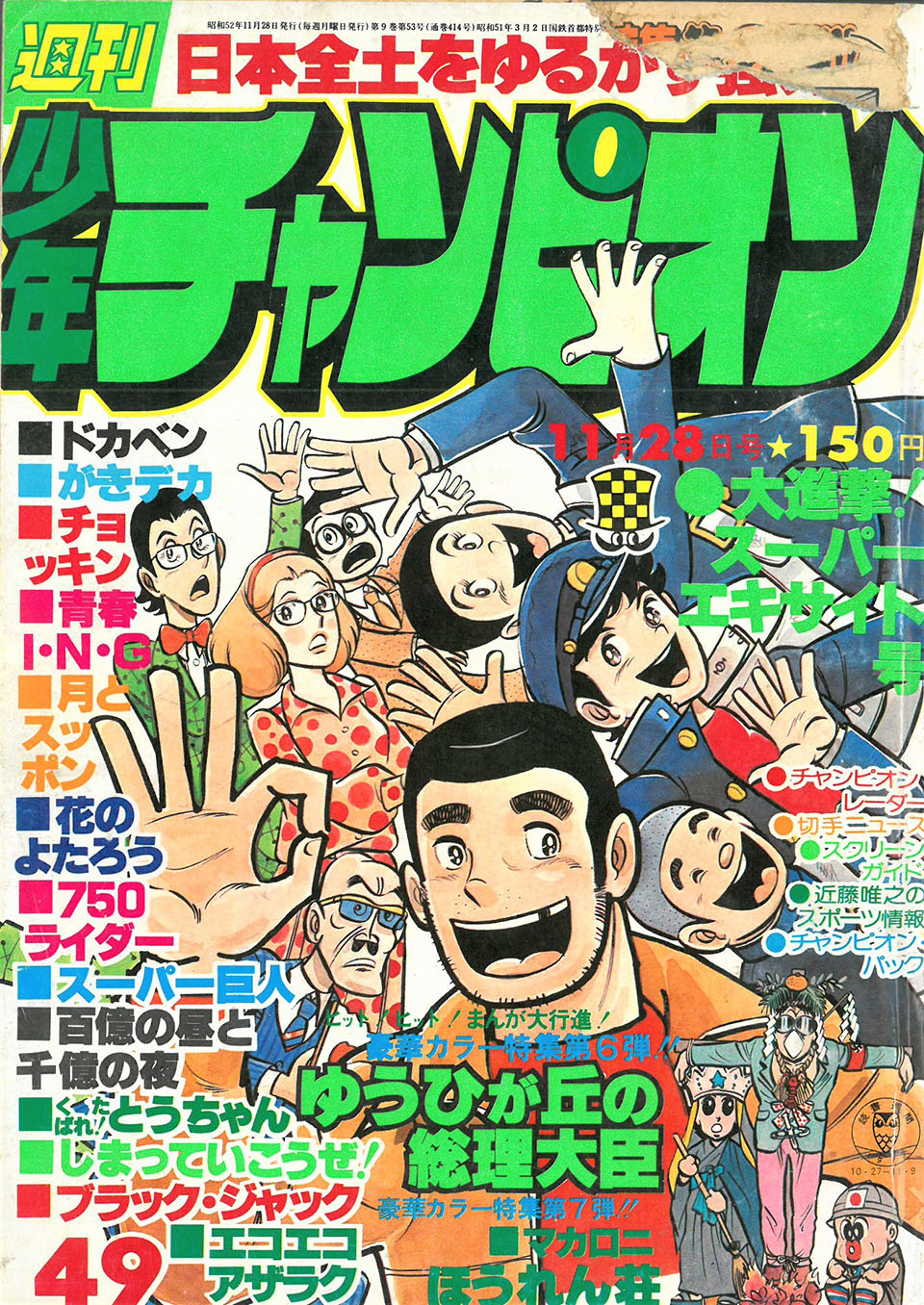

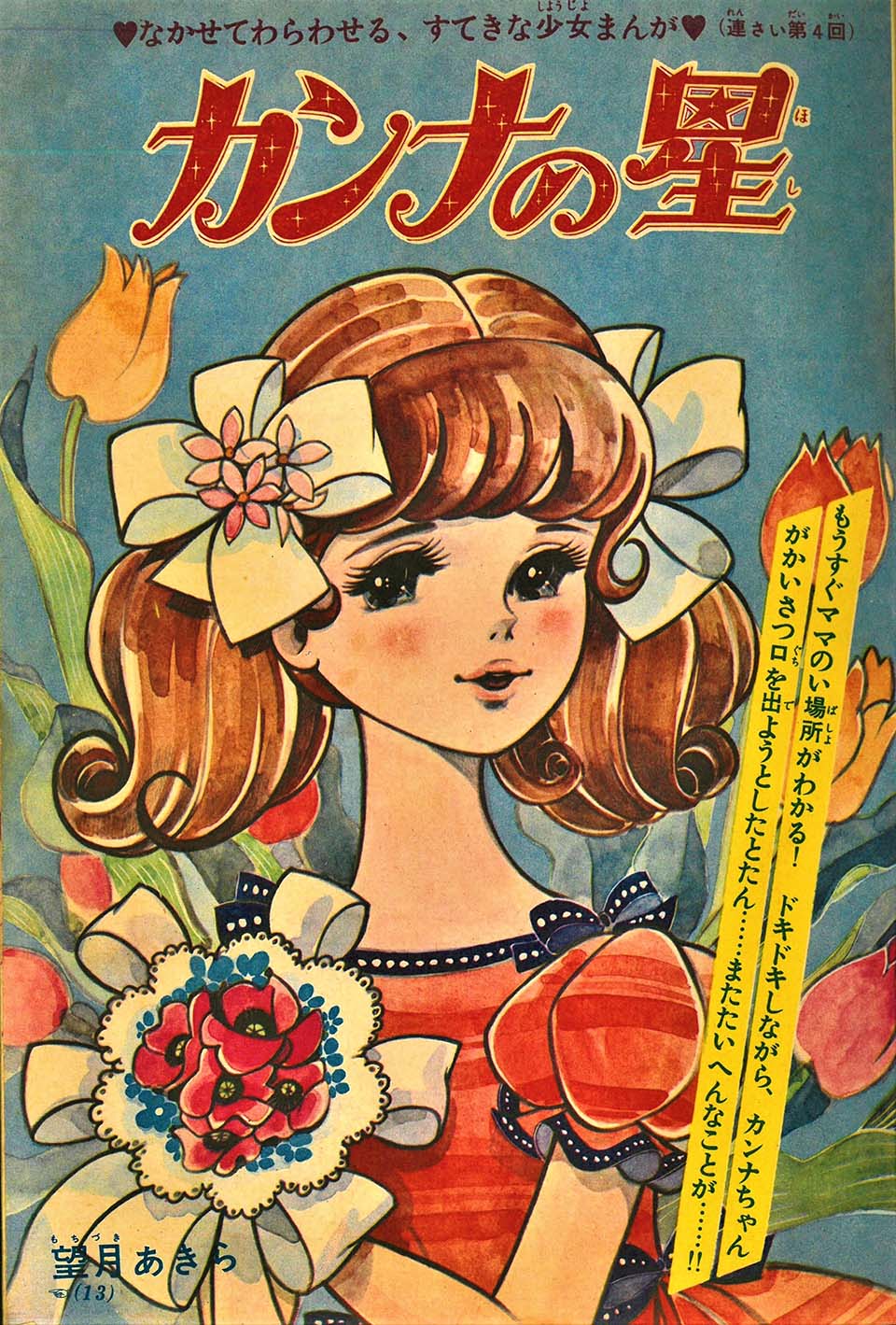

望月あきらMochizuki Akira

1937年、静岡県生まれ。小学3年生で手塚治虫の『新宝島』に出会い、マンガ家になることを決意。中学時代に佐藤まさあきが主宰するマンガ研究会「あけぼの会」に参加する。中学3年で実父を亡くし働いていたが、佐藤の誘いがあり大阪に移る。1957年、日の丸文庫(八興新社)の貸本単行本『黎明活殺剣』でデビュー。上京し、東京漫画出版社で『姉妹(きょうだい)すみれ』など少女向け作品を多数描いて人気作家となる。1960年代には『週刊マーガレット』(集英社)で「すきすきビッキ先生」を連載。『少女フレンド』(講談社)掲載の「サインはV!」(原作:神保史郎)はTVドラマ化されるなど大ヒットした。1970年代以降は少年誌に進出し、「ゆうひが丘の総理大臣」がTV ドラマ化されるなど、多数の人気作をもつ。

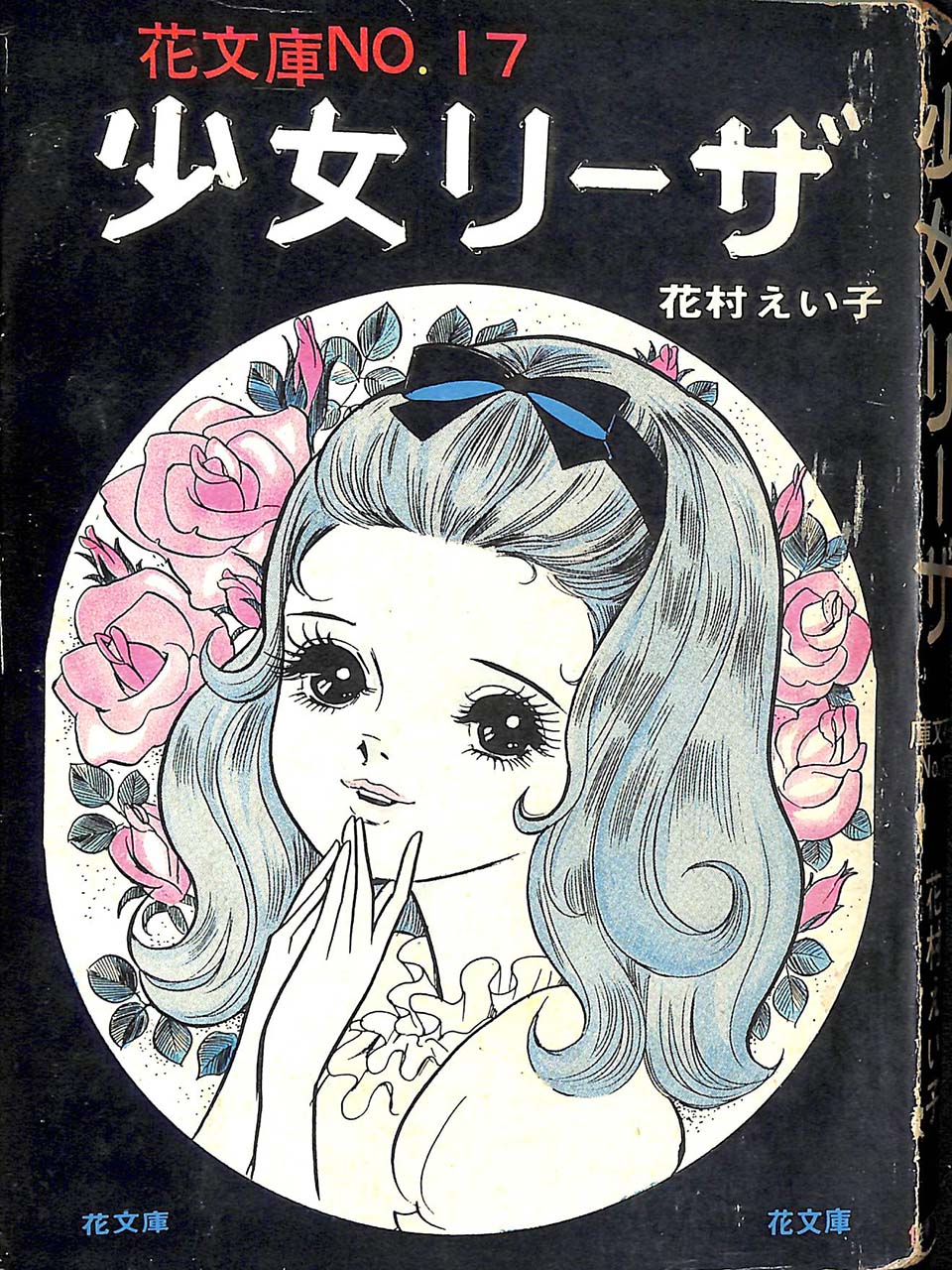

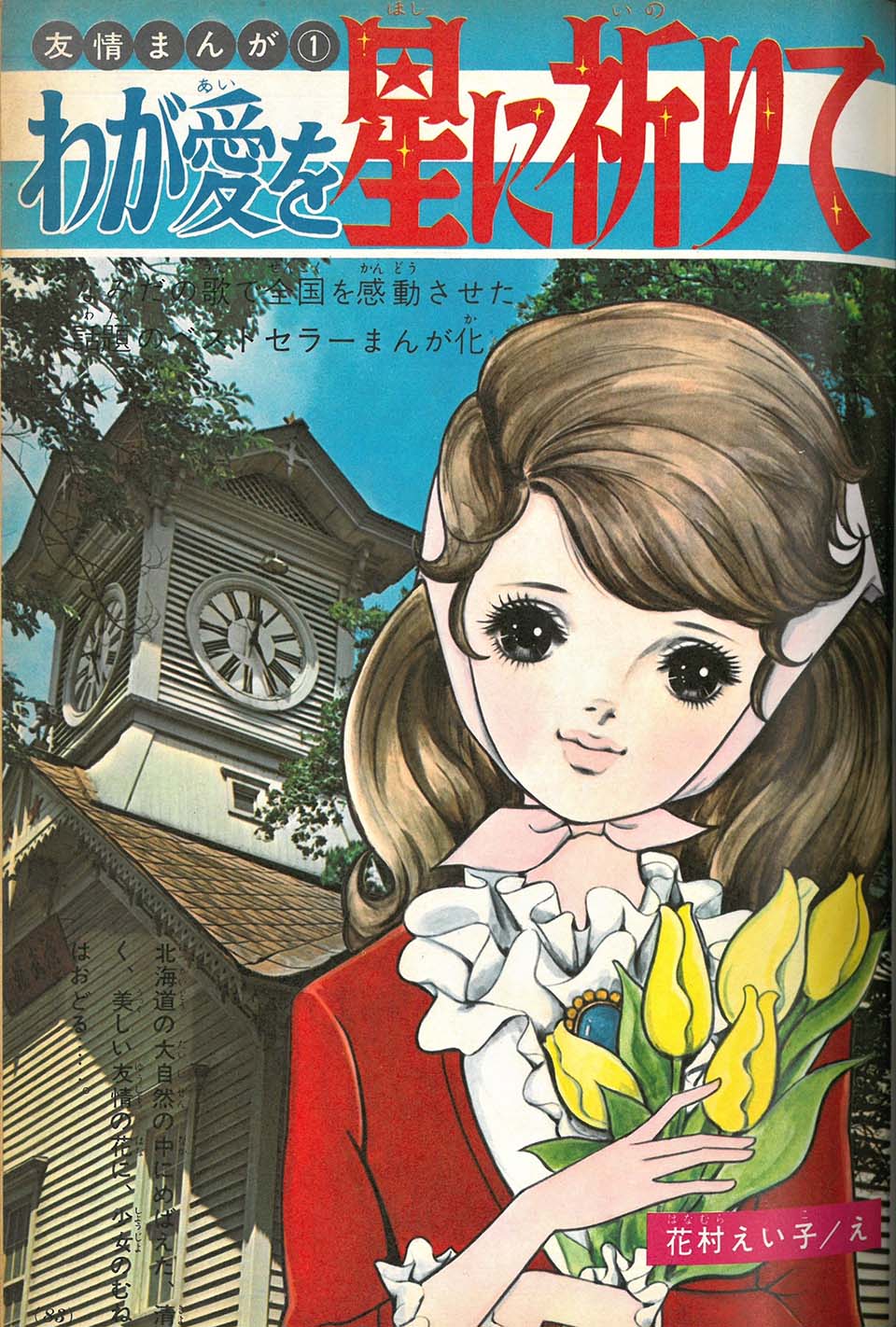

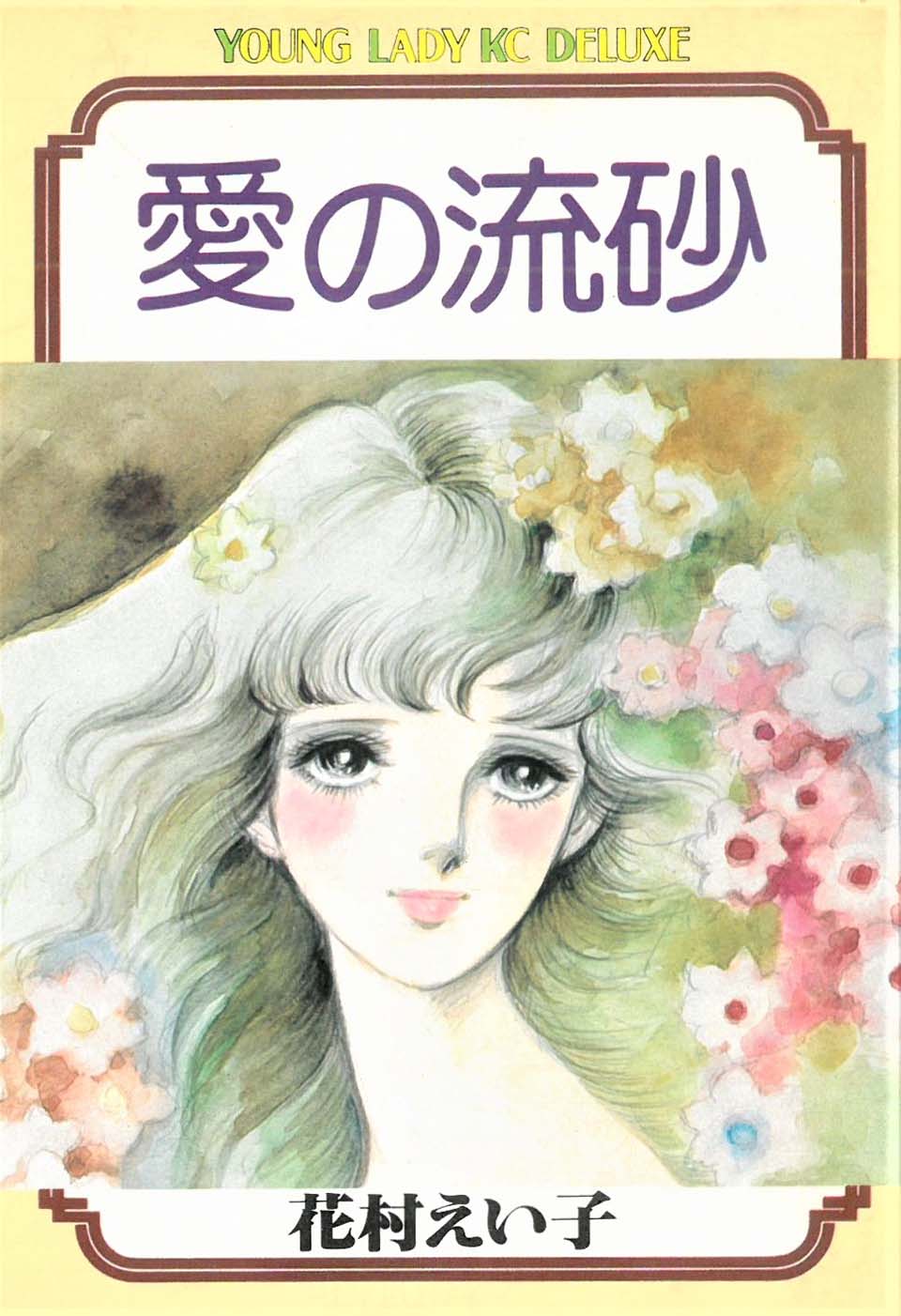

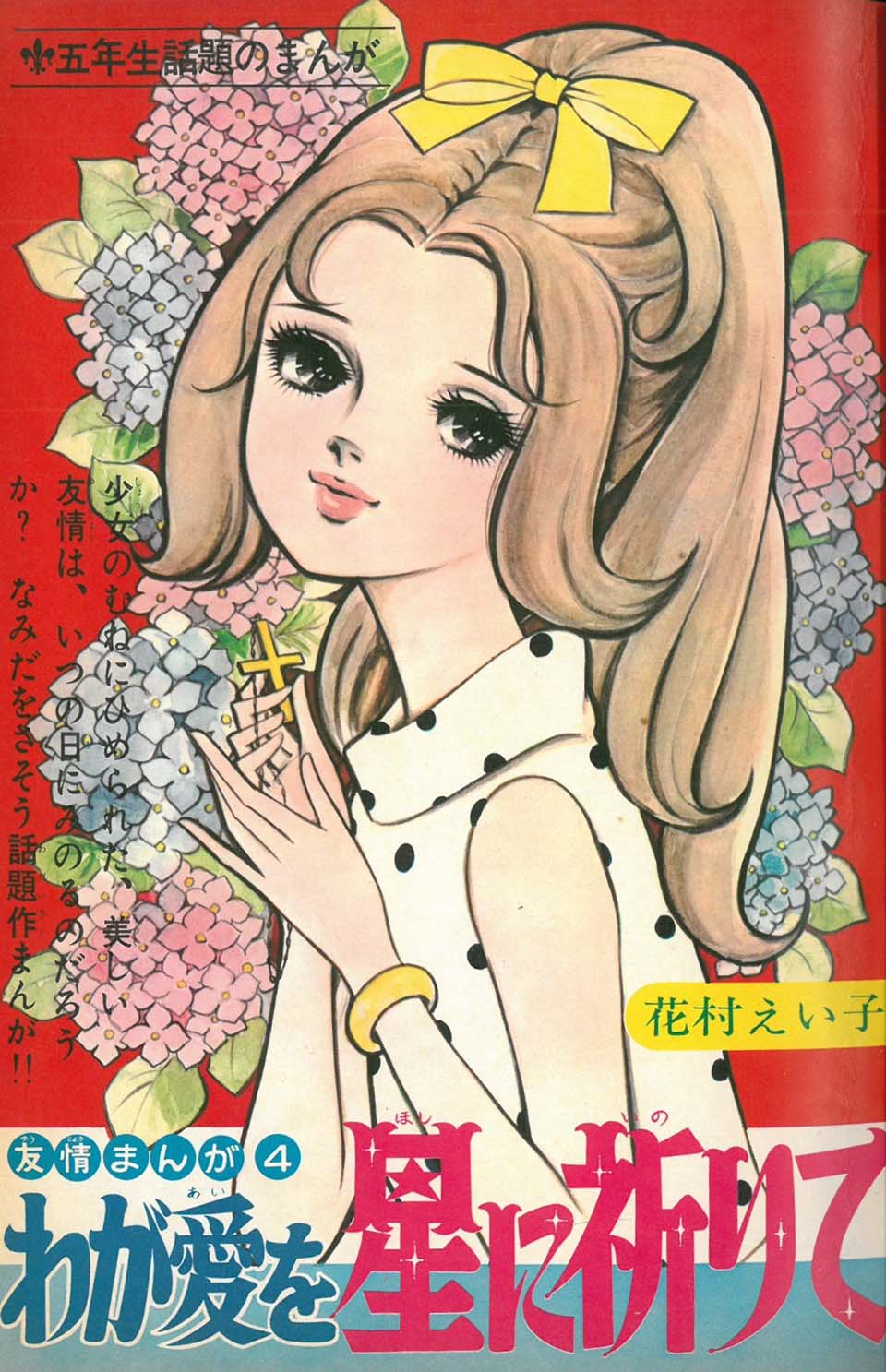

花村えい子Hanamura Eiko

1929年、埼玉県生まれ。15歳で終戦を迎える。1959年、貸本単行本『虹 別冊』(金竜出版社)に収められた「紫の妖精」でデビュー。1964年、『なかよし』(講談社)での「白い花につづく道」が雑誌デビューとなった。以後、多数の少女マンガ誌に連載をもつ。『週刊マーガレット』(集英社)連載の「霧のなかの少女」はドラマ化されるなど大ヒットし、代表作となる。1975年頃より『女性セブン』(小学館)などの大人の女性向け作品(レディス・コミック)を活躍の場とする。1997年に第1回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞を受賞した「マンガ日本の古典」(全32巻・中央公論社)では『落窪物語』を執筆。2007年にはフランス国民美術協会(SNBA)サロン展覧会にて特別賞を受賞し、正会員となった現在でも出展を続けるなど、その活動は国内外で高く評価されている。

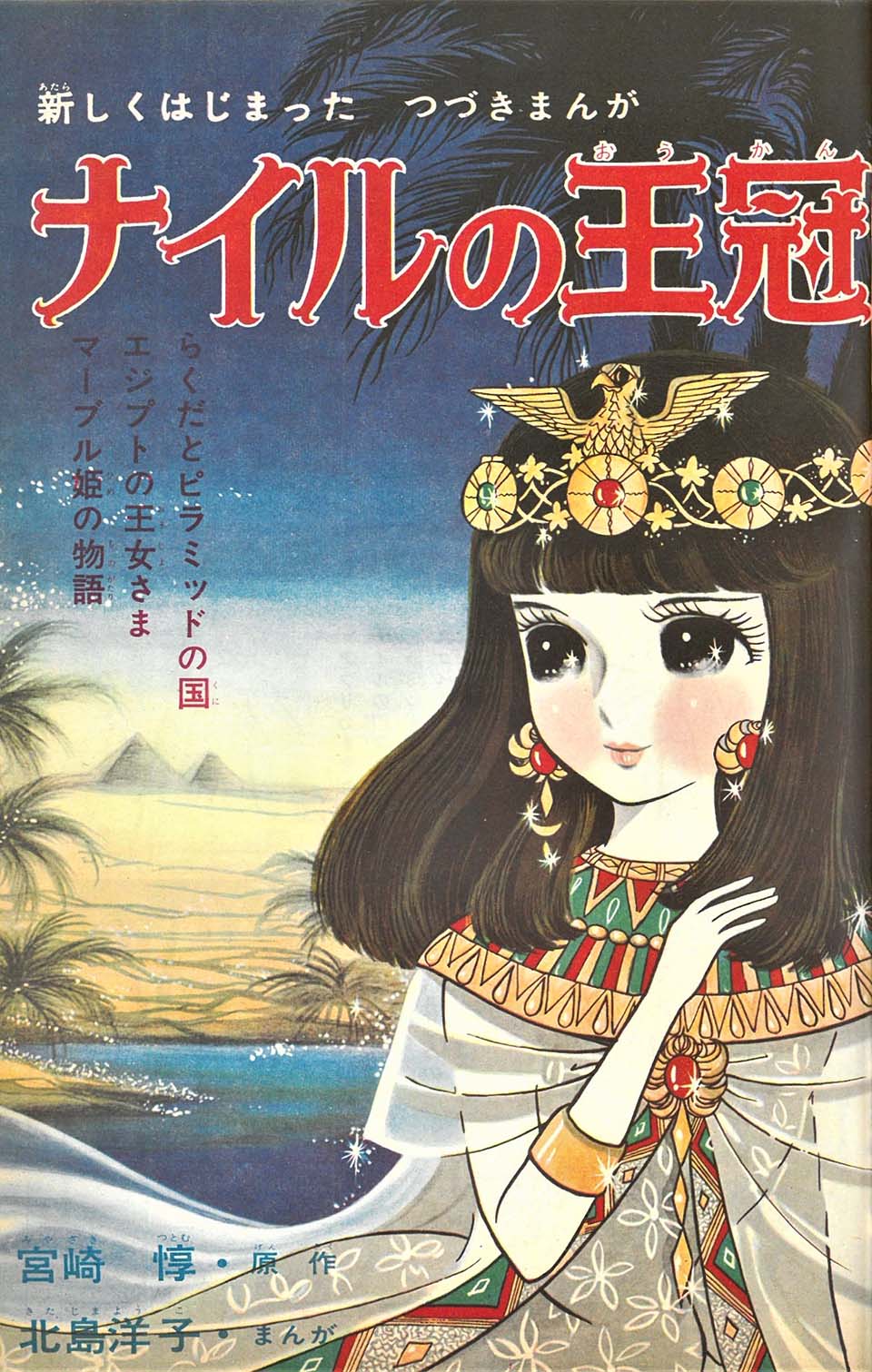

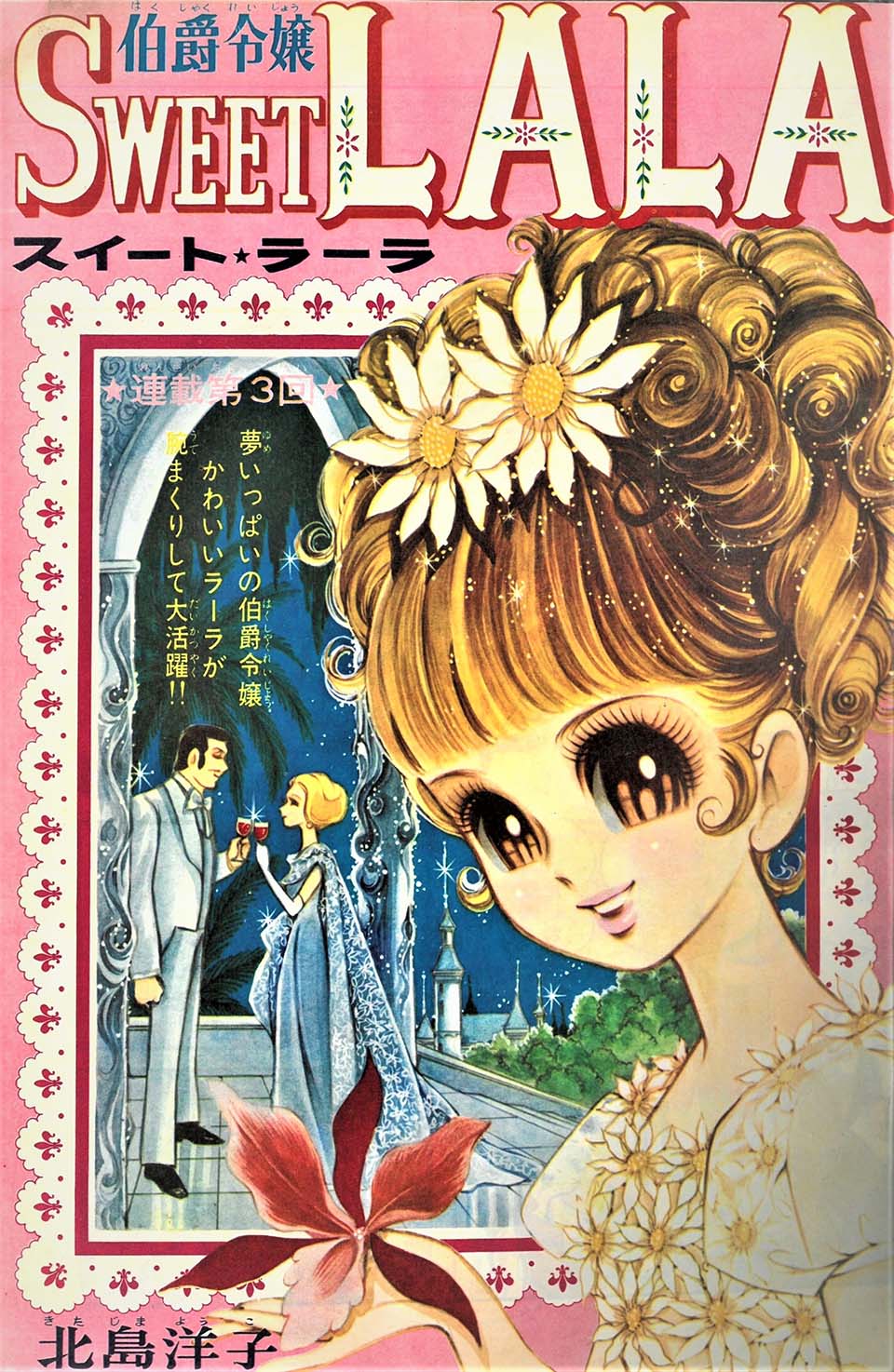

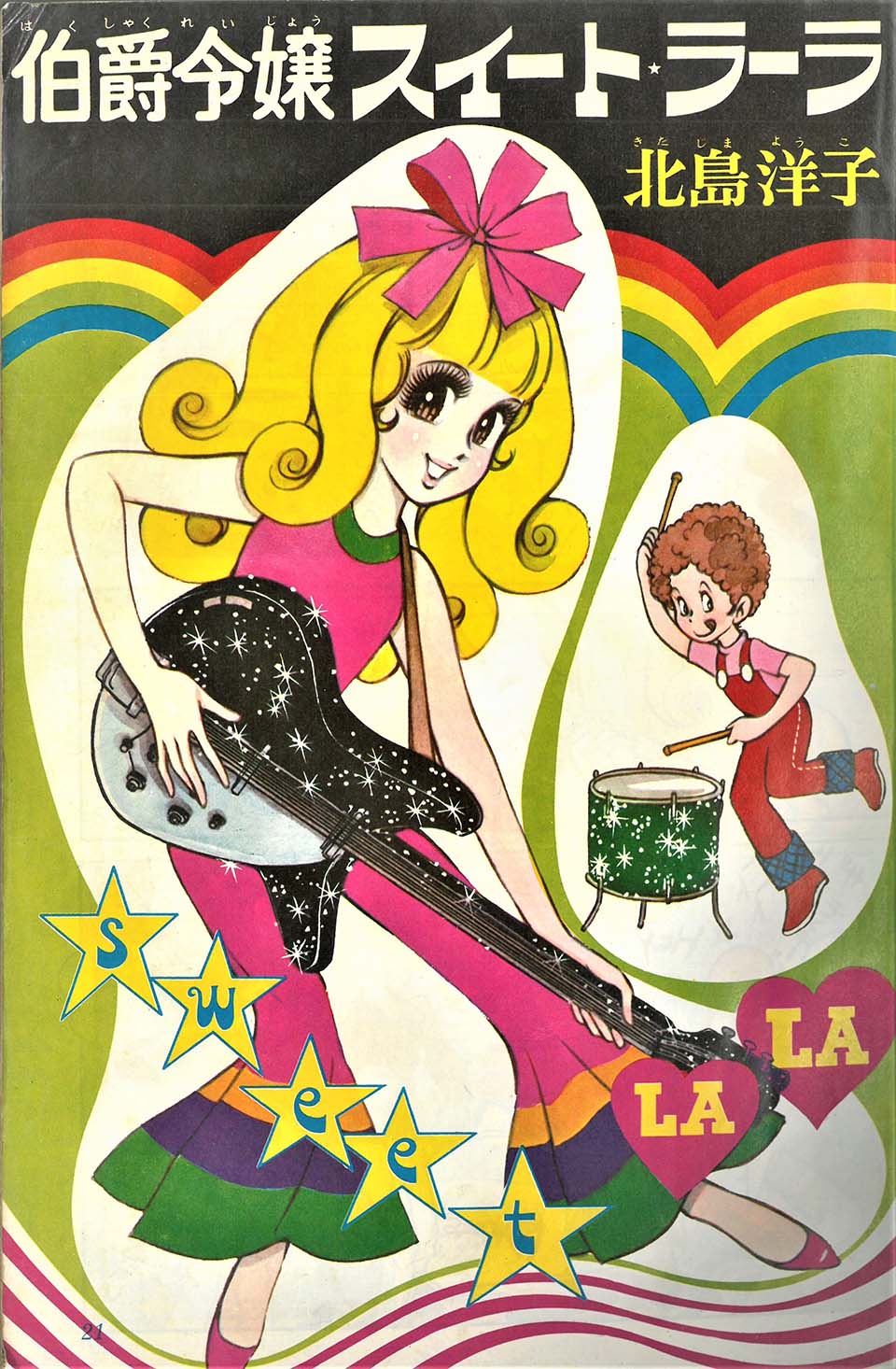

北島洋子Kitajima Yoko

1943年、東京都生まれ。1960~1961年頃、ミナミヒロコというペンネームにて貸本少女マンガ短編誌で執筆していた時期がある。高校3年生で講談社の『少女クラブ』に原稿を持ち込み、1962年のお正月臨時増刊号に「氷の城」が掲載され、雑誌デビューした。高校卒業後は水野英子のアシスタントを行うなど経験を積み、『週刊少女フレンド』(講談社)でも活躍。「ナイルの王冠」(原作:宮崎惇)は古代エジプトを舞台とする早い時期の作品で、後進の作家にも影響を与えている。おしゃれで快活な伯爵令嬢ラーラが活躍する代表作「スィート・ラーラ」をはじめ、『りぼん』(集英社)の看板作家として高い人気を誇った。学年誌での執筆も多く、「ふたりのエリカ」などのバレエマンガ作品を連載したほか、イラストなどでも活躍している。

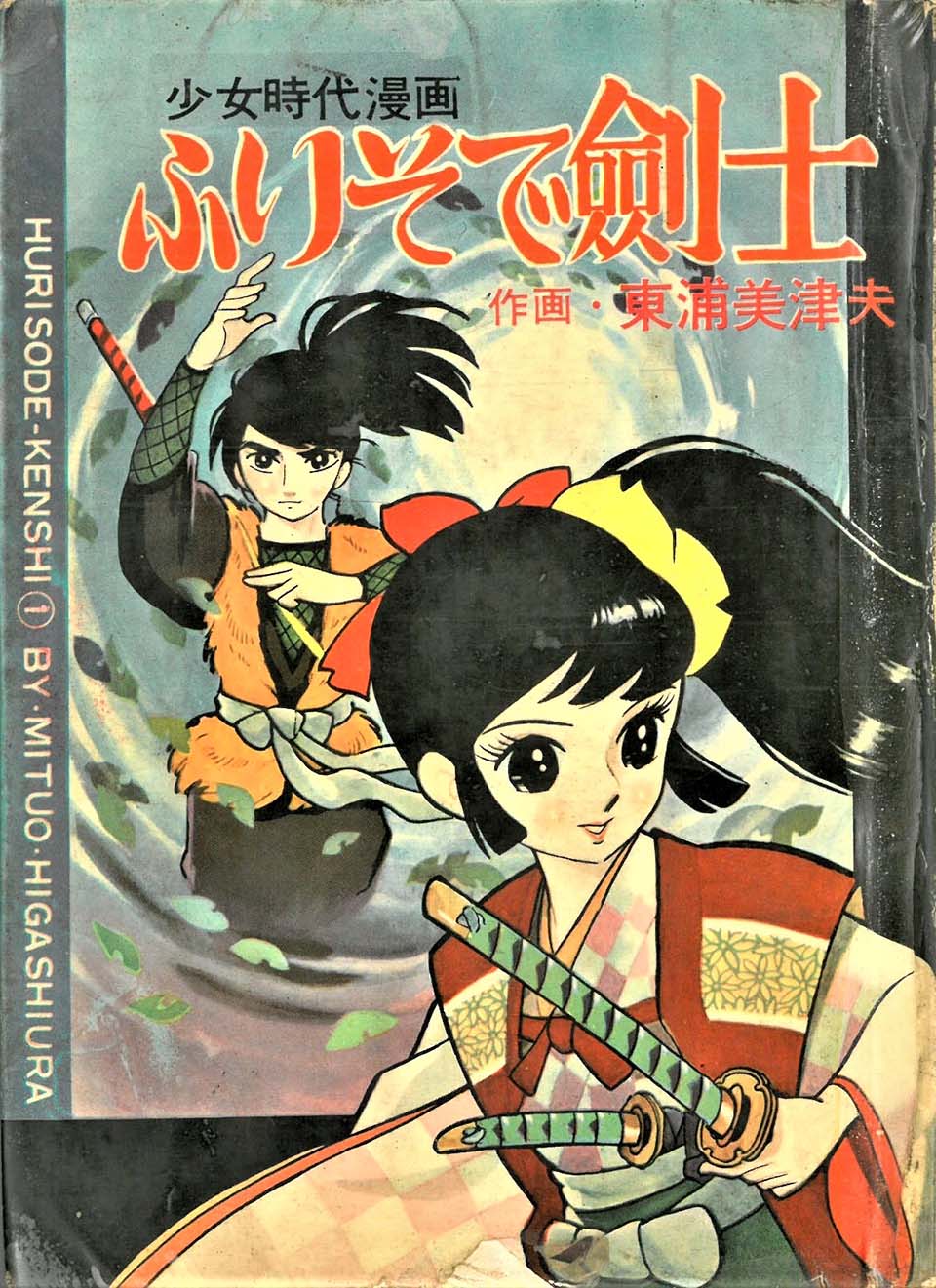

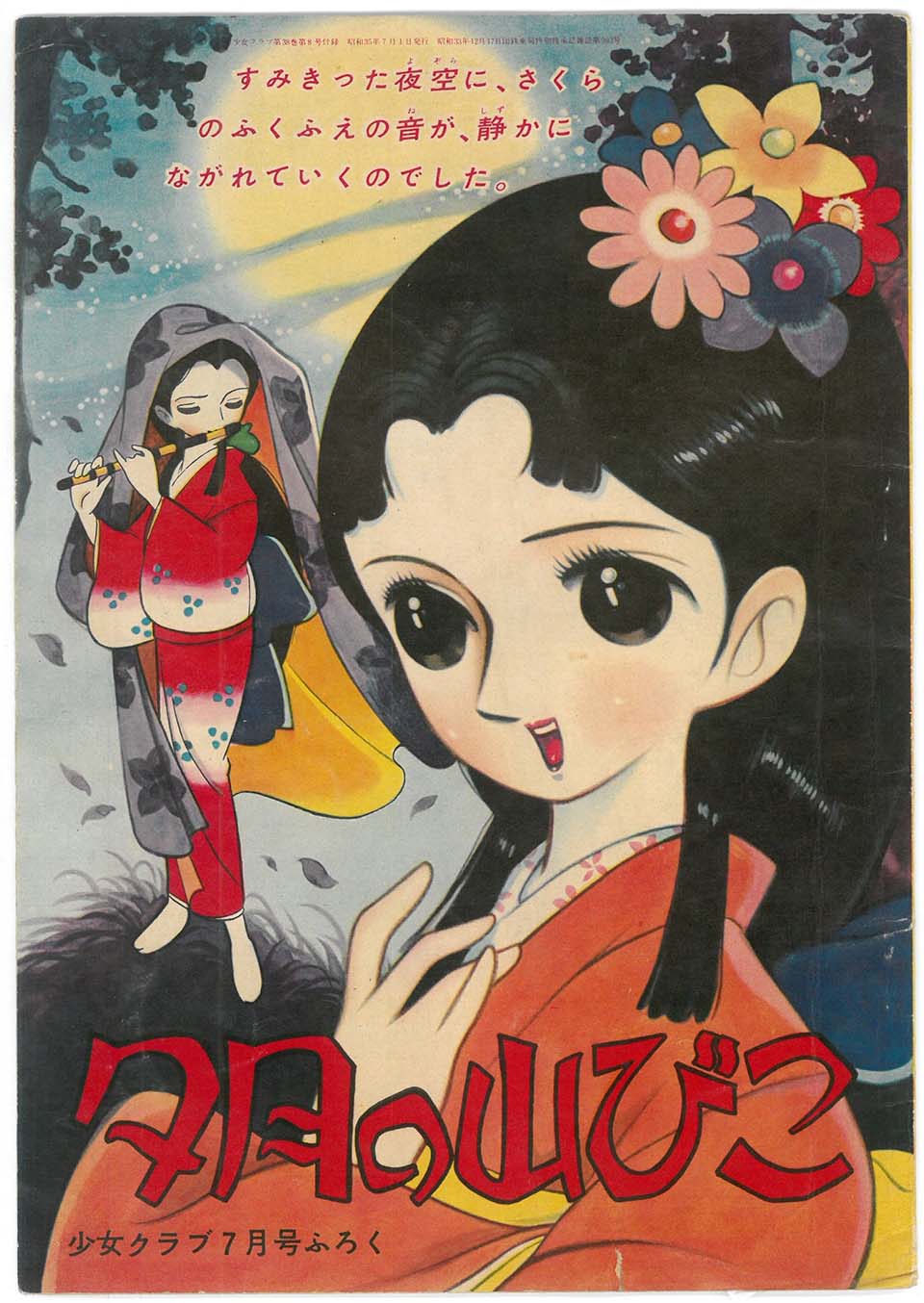

東浦美津夫Higashiura Mitsuo

1930年、兵庫県生まれ。紙芝居画家を経て、1948年赤本マンガ『月光の剣士』(荒木書房)でデビュー。1954年以降は少女誌や少年誌に進出し、時代劇を得意とする一方、初期少女マンガにおいては「カナリヤさん」「キノコちゃん」、当時のトップ少女スター・松島トモ子を主人公にした“ほんとうのかなしいお話”のシリーズなど少女メロドラマ路線で人気を得る。1960年代半ば以降は児童誌『こどもの光』(家の光協会)や青年誌で活躍した。代表作に「はやぶさ頭巾」(『冒険王』1954~57年)、「夕月の山びこ」(原作:緑川圭子『少女クラブ』1960~62年)、「ふりそで剣士」(原作:梶原一騎『週刊少女フレンド』1963~64年)など。2012年に逝去。

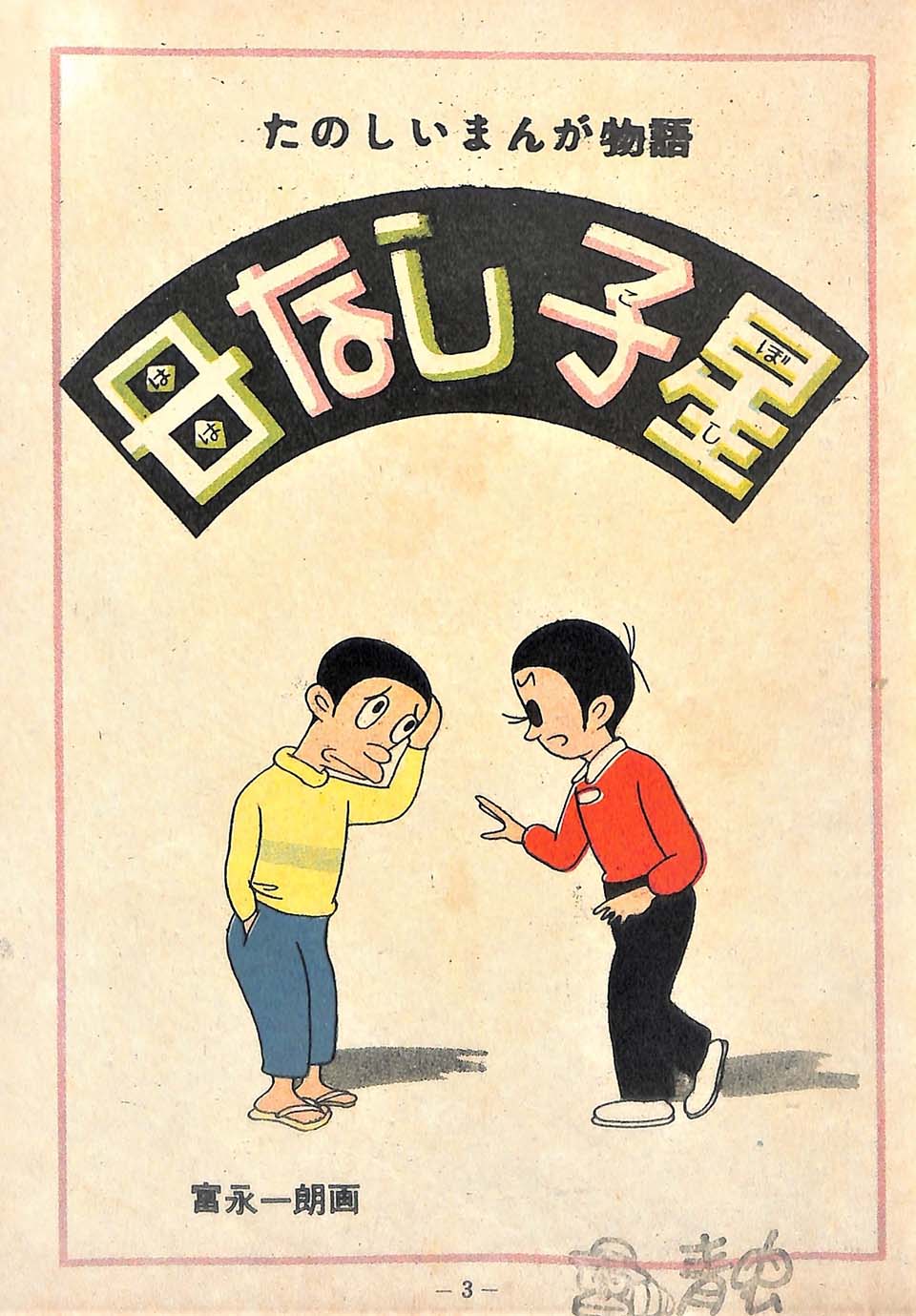

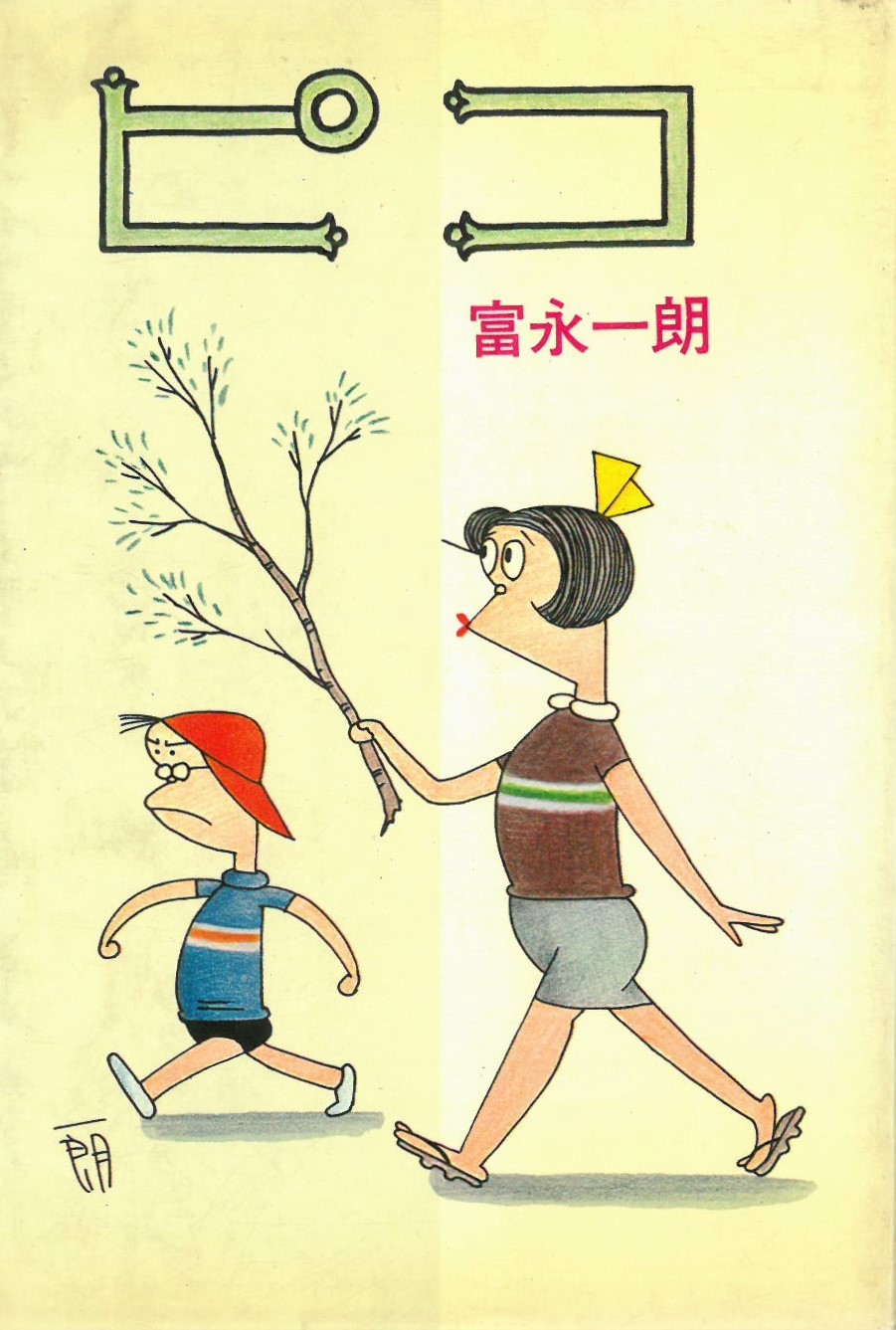

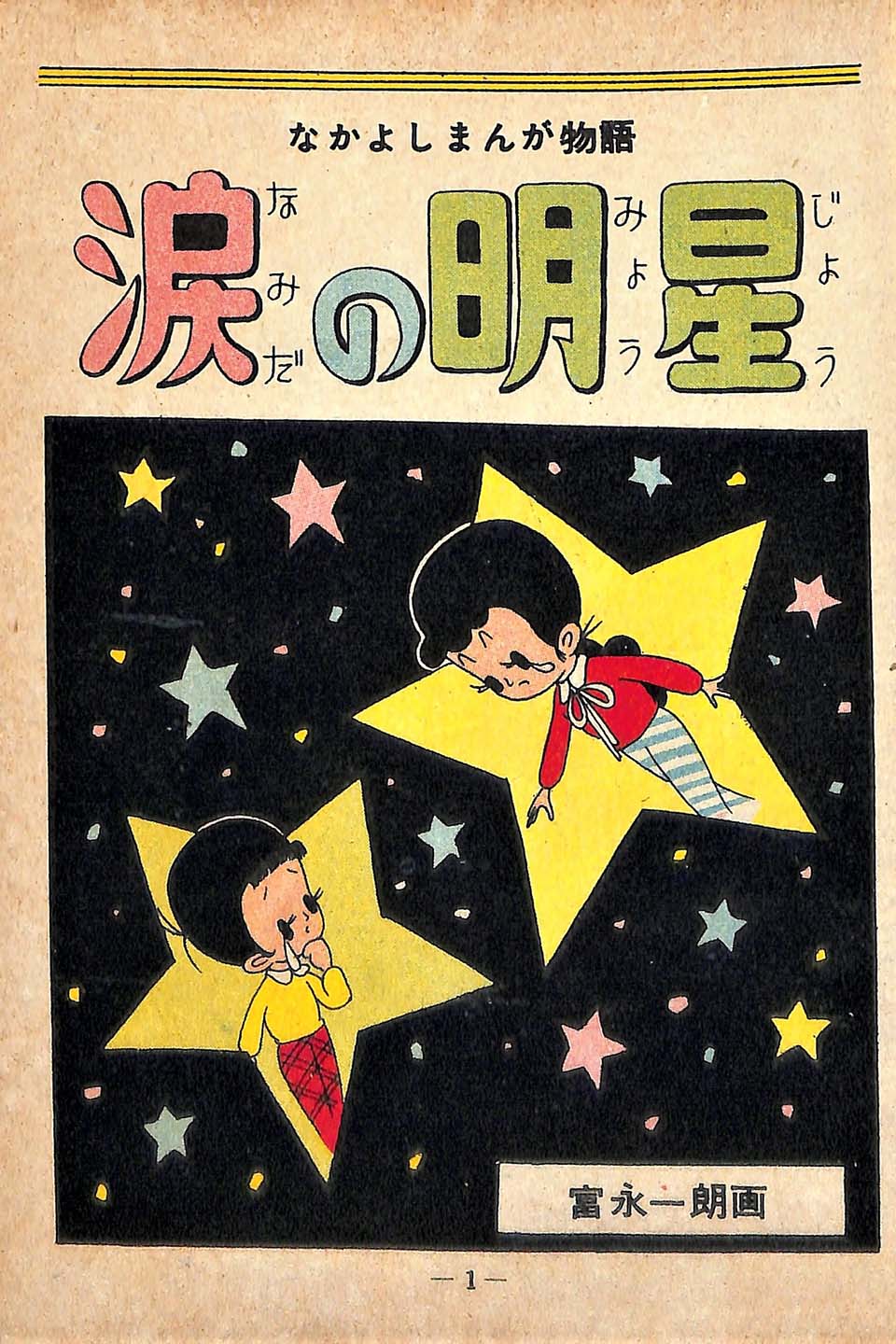

富永一朗Tominaga Ichiro

とみながいちろう、1925年、京都府生まれ。台南師範学校を出たのち地元佐伯で小学校教員などを経て、1951年にマンガ家になるため上京。きんらん社の少女マンガ単行本第一作『父恋し母恋し』を描くなど、何冊もの描きおろしの少女マンガ単行本を経たのち、「大人まんが」の世界で売れっ子となった。代表作に「チンコロ姐ちゃん」(『週刊アサヒ芸能』徳間書店 1960~86年頃)、「ポンコツおやじ」(『漫画サンデー』実業之日本社 1960~68年)。1976~94年、テレビ「お笑いマンガ道場」にレギュラー出演。1992年に紫綬褒章、1998年に勲四等旭日小綬章を受章。

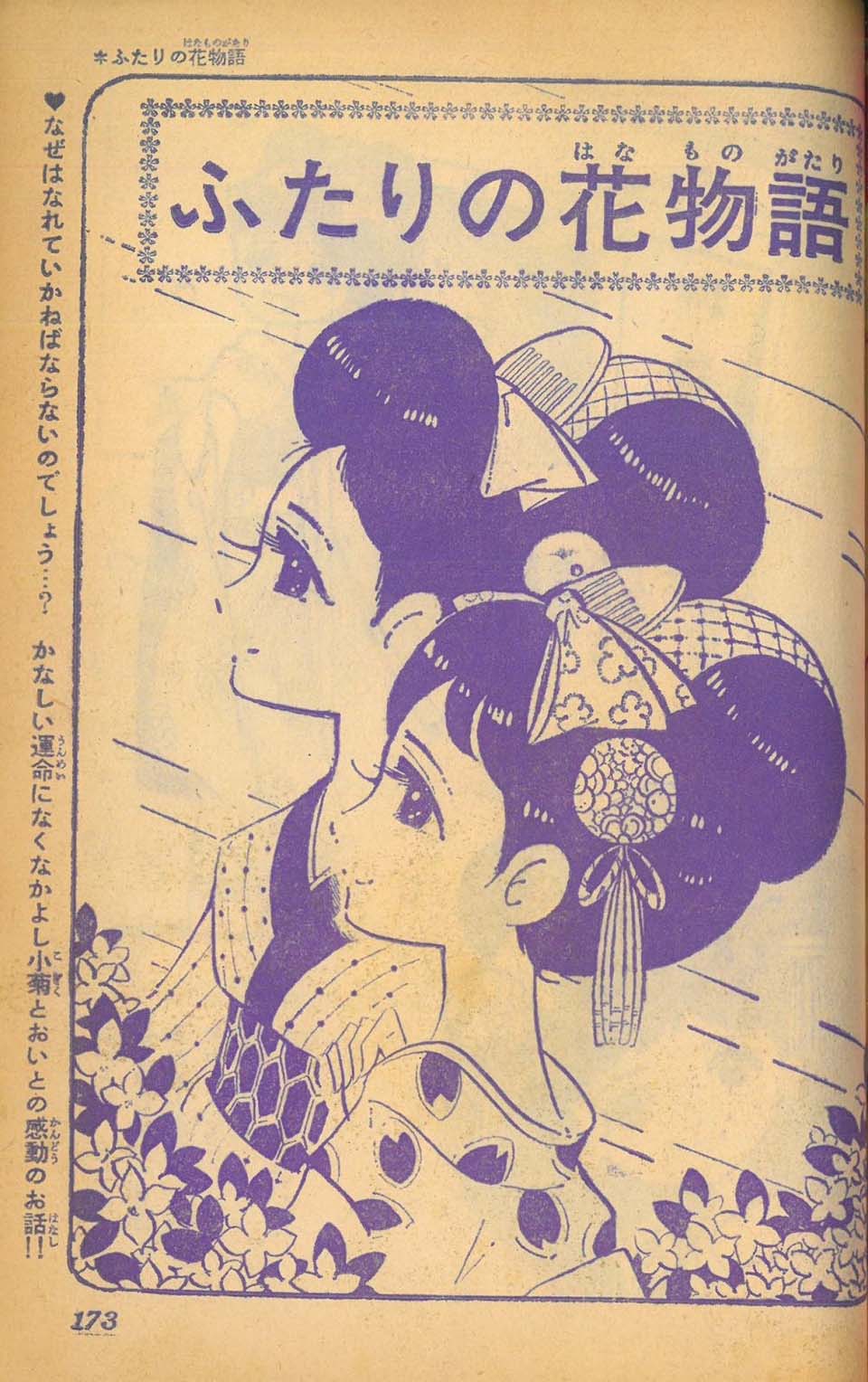

竹本みつるTakemoto Mitsuru

1936年生まれ。高校生時代の1953年頃より『北國新聞』の少年版ページに、挿絵や子供マンガを描く。貸本デビューは1959年4月発行の『少女と宝石 傑作漫画全集591』(若木書房)とされている。貸本で活躍したのち雑誌へ。『りぼん』のふろくの中でも読者の心に残る「りぼんカラーシリーズ」(当時はカラーブックス)第一弾は竹本みつるの「ふたりの花物語」(1963年5月号ふろく)であった。同名の貸本単行本が 若木書房から出ているが、その再録ではなく描き直したもの。のち、学習マンガも数多く手がける。

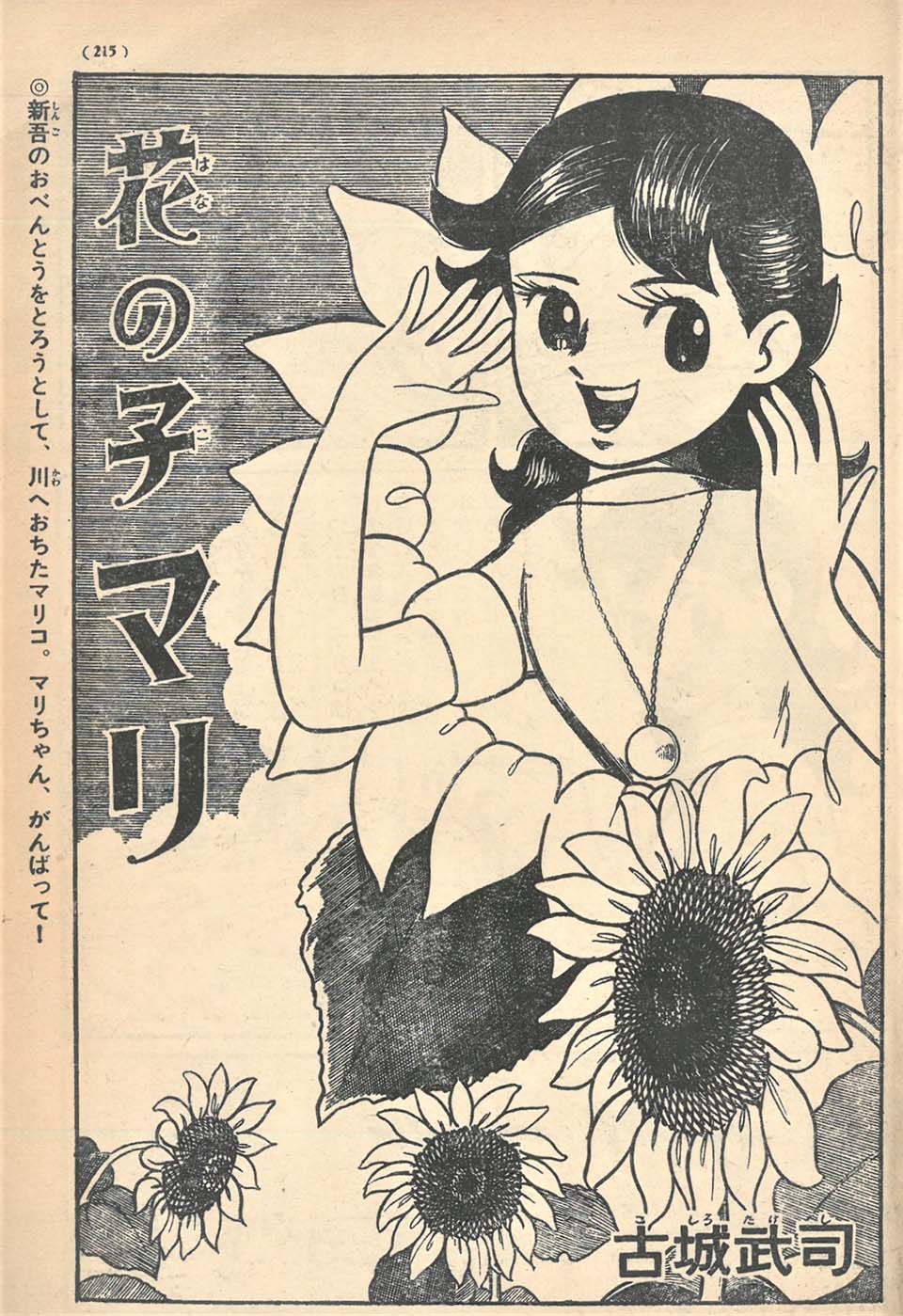

古城武司Koshiro Takeshi

1958年『なかよし』夏の増刊号掲載「二つのうそ」でデビュー。増刊で読み切りを何度か描いたのち、『なかよし』1960年から「花の子マリ」連載。その後は学年誌や少年誌へ。学習マンガも多く手がけている。2006年逝去。

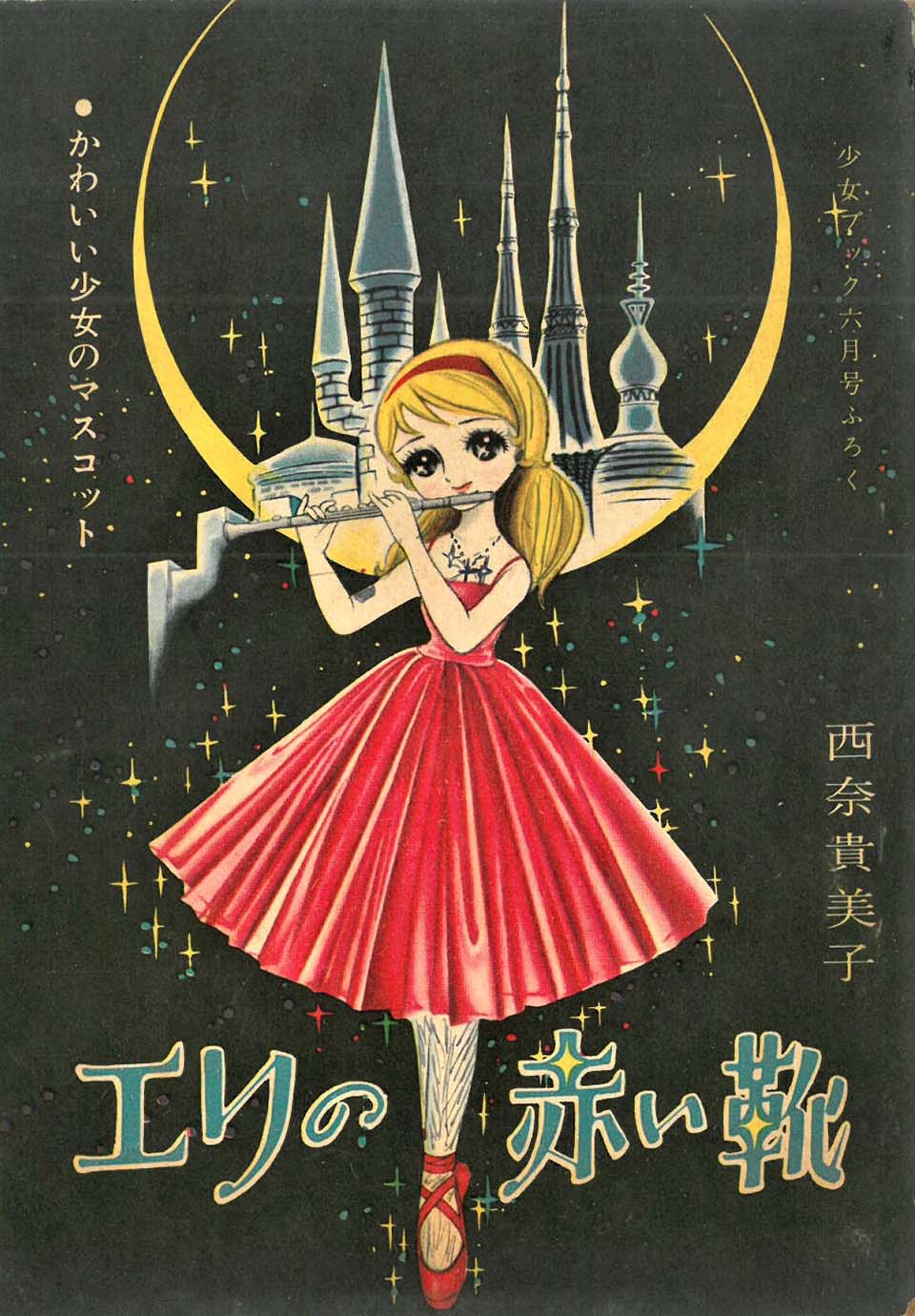

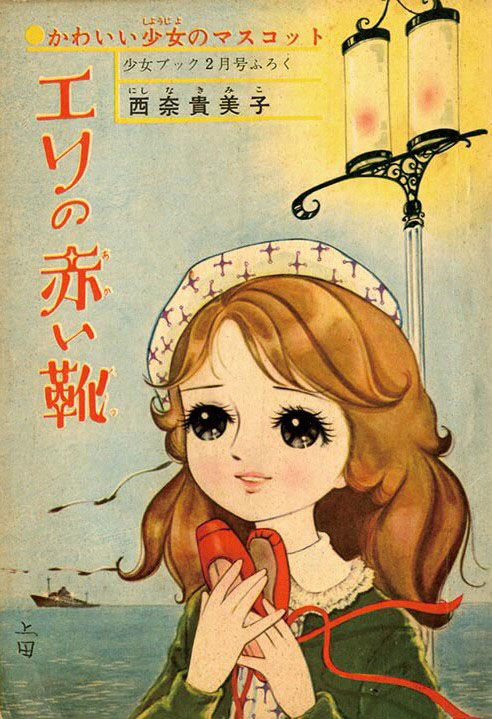

西奈貴美子Nishina Kimiko

1958年10月、東京漫画出版社より刊行された『夕やけの橋』でデビュー。同社で「少女シリーズ」「西奈貴美子シリーズ」や、短編集『セレナーデ』『ボンジュール』ほか多数執筆。貸本、雑誌で1960年代後半まで活躍した。『少女ブック』で連載した「エリの赤い靴」(1961年4月号~62年3月号ふろく)は別冊ふろくにもなる人気作であった。その後は雑誌や絵本の編集者となる。

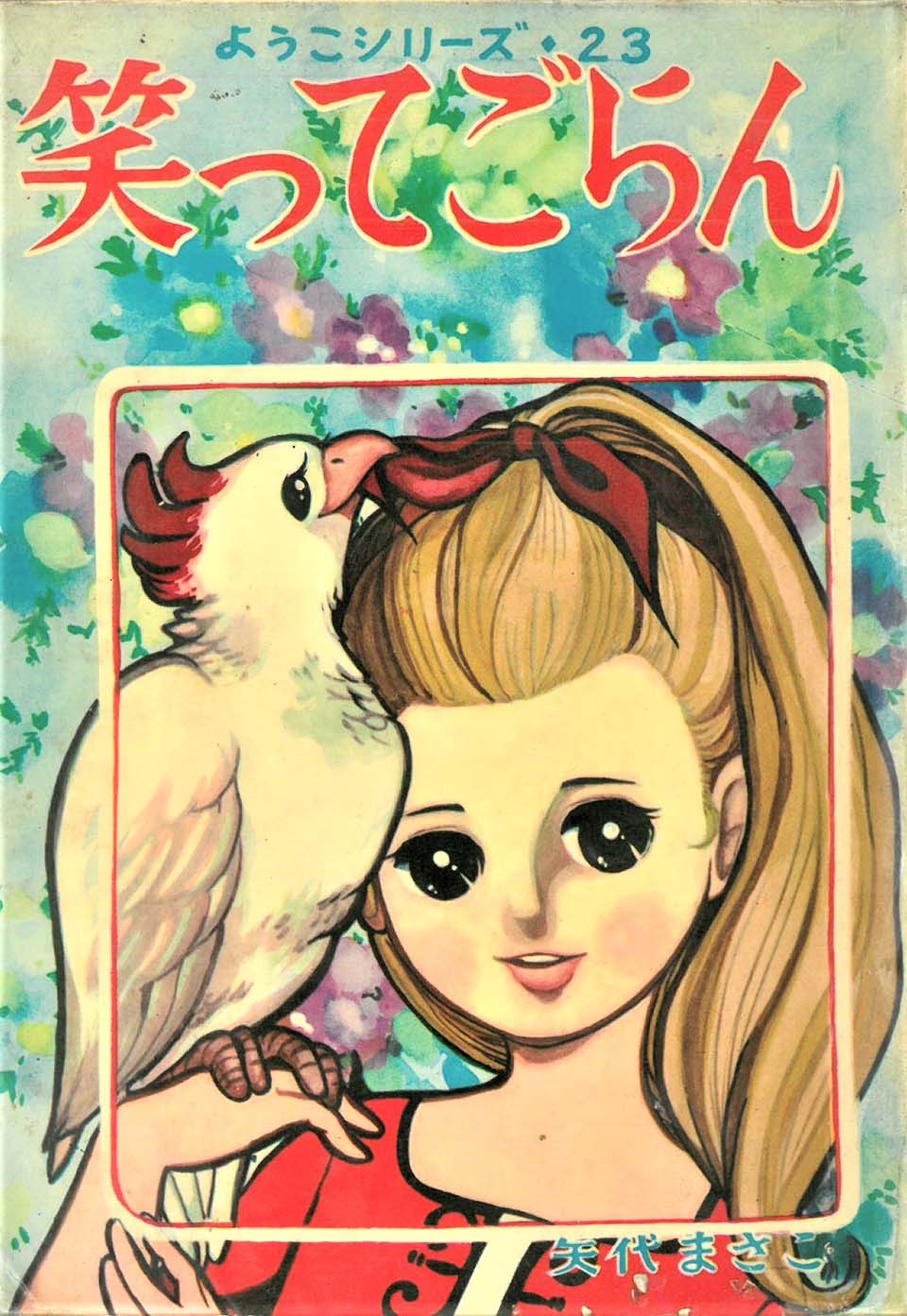

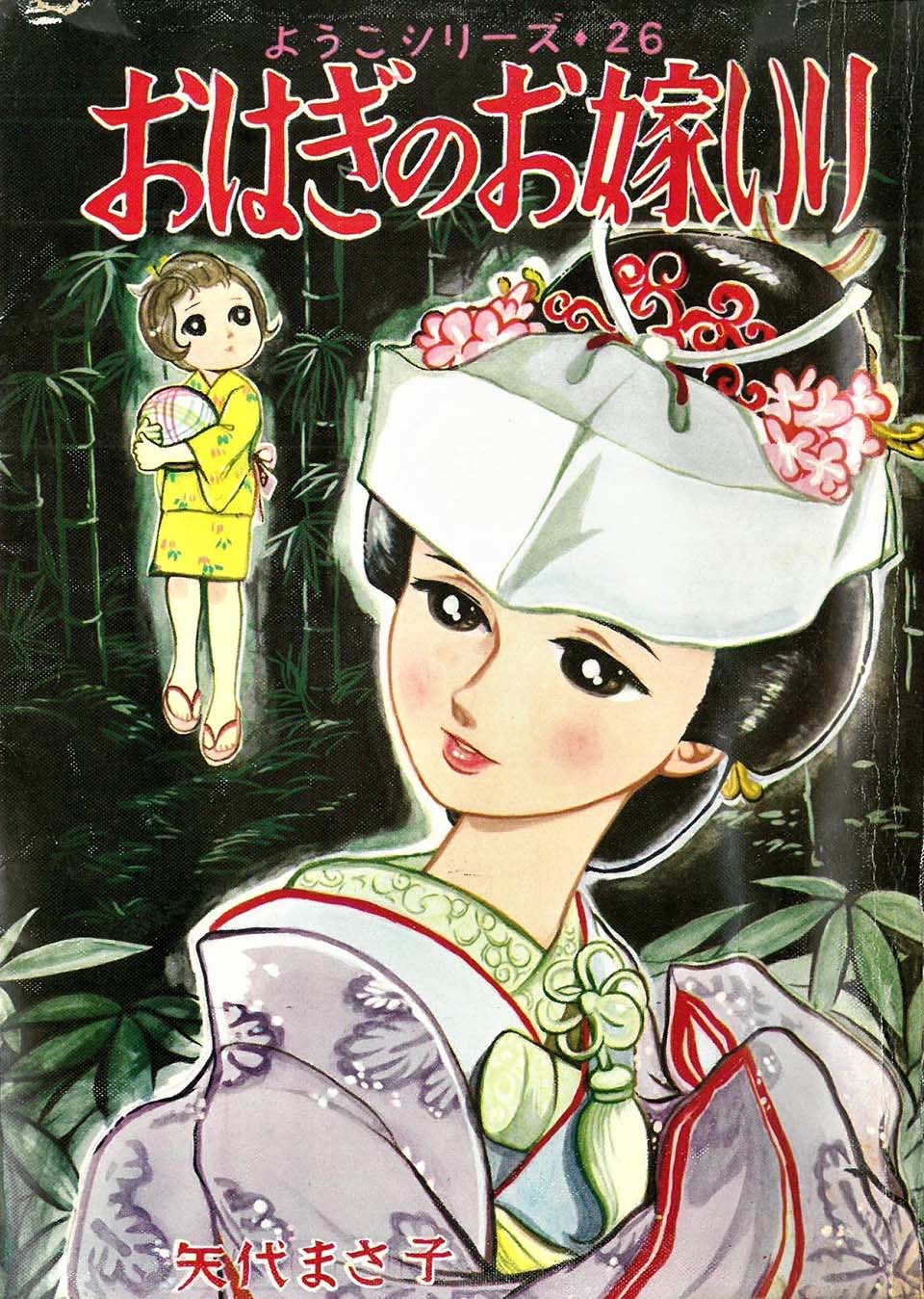

矢代まさこYashiro Masako

1947年、愛媛県生まれ。1961年、谷真沙美名義の投稿作品「姉弟(あね おとうと)」が貸本マンガ 短篇誌『街』(セントラル文庫)に掲載された。1962年の「小さな秘密」(『すみれ』金園社)で矢代まさことして本格デビュー。1964~66年の「ようこシリーズ」(若木書房、全28巻)はのちのマンガ家たちに大きな影響を与えた。雑誌進出後は少女誌だけでなく、少年誌へも活躍の場を広げた。別名義に睦月とみ。

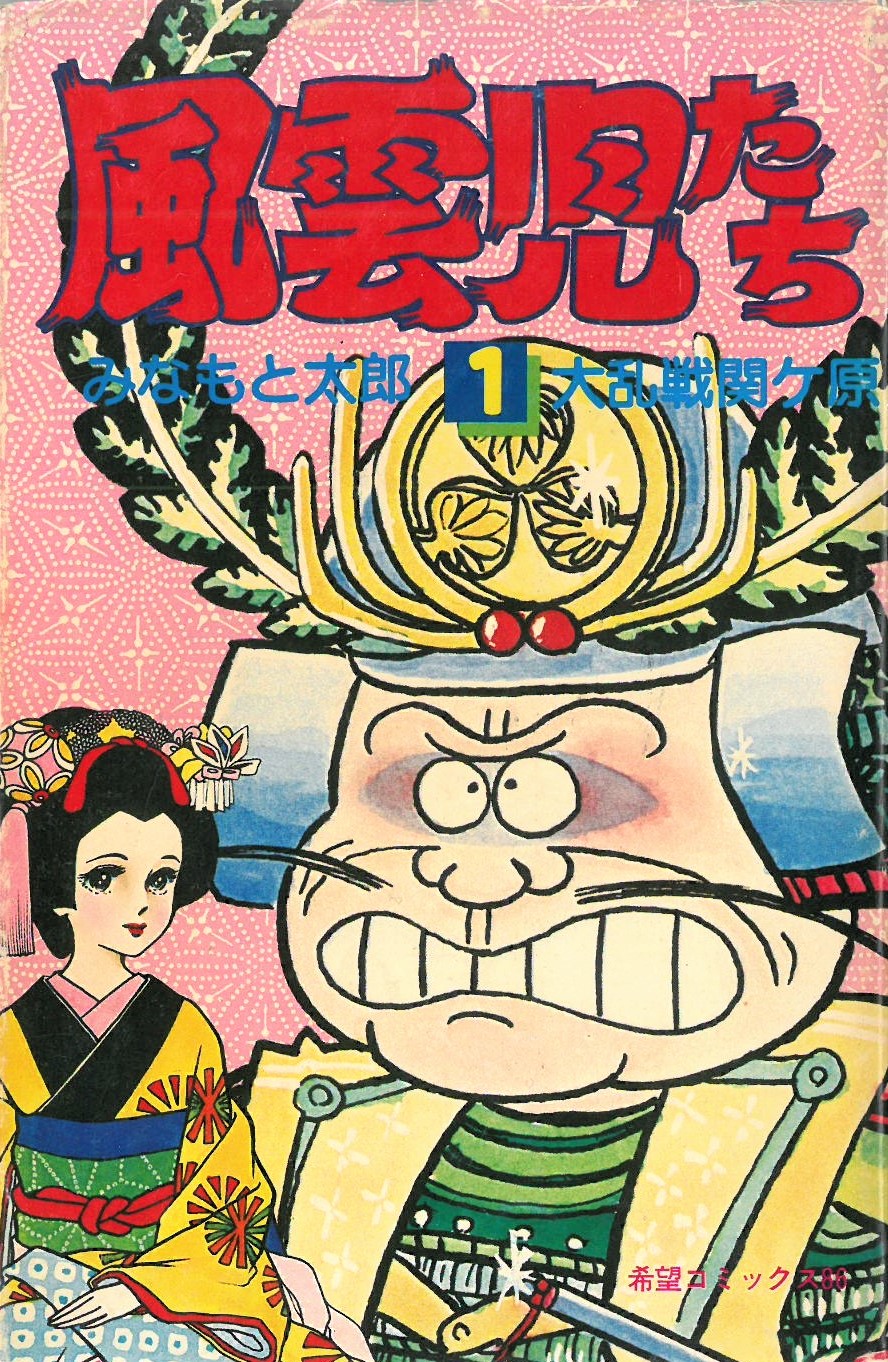

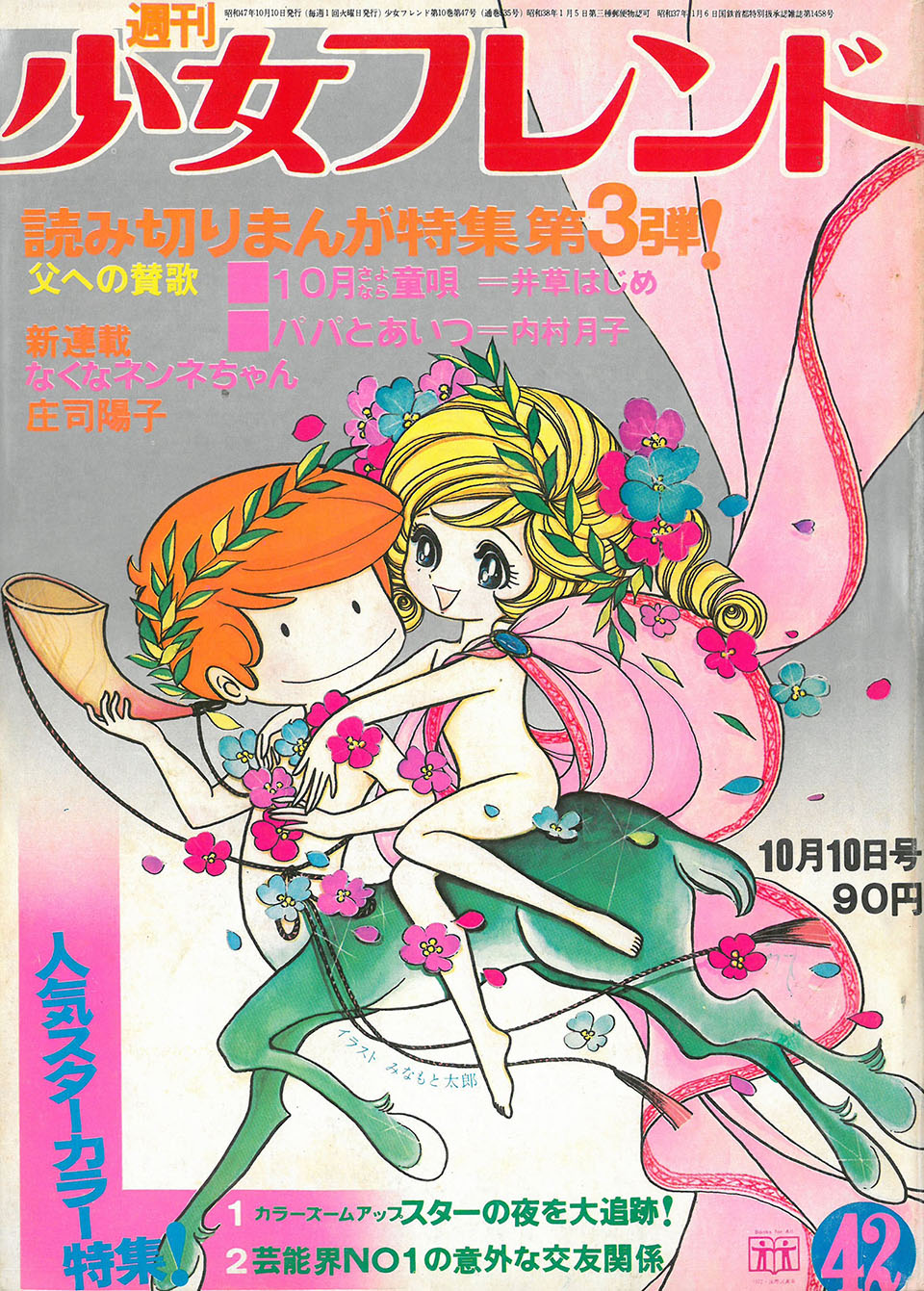

みなもと太郎Minamoto Taro

1947年、京都府生まれ。1967年『別冊りぼん』秋の号掲載の「兄貴かんぱい!」でデビュー。代表作に「ホモホモ7」「風雲児たち」など。少女マンガの代表作は「ふたりは恋人」(『週刊少女フレンド』『別冊少女フレンド』1971~74年)。マンガ研究者としても知られ、著作に『お楽しみはこれもなのじゃ〈漫画の名セリフ〉』(河出書房新社)、『まんが学特講』(KADOKAWA)(大塚英志との共著)、『マンガの歴史(1)』(岩崎書店)がある。2004年『風雲児たち』にて、第8回「手塚治虫文化賞・特別賞」を受賞。