2026年02月03日

掘り出された<子ども>の歴史—石器時代から江戸時代まで—

|

2006年度特別展

掘り出された<子ども>の歴史—石器時代から江戸時代まで—

|

|

|---|---|

| 主 催 | 明治大学博物館 |

| 共 催 | 明治大学リバティ・アカデミー |

| 後 援 | 千代田区・千代田区教育委員会・産経新聞社・読売新聞社・朝日小学生新聞・日本考古学協会・日本子ども学会・千代田区ミュージアム連絡会・明治大学連合父母会・明治大学校友会 |

| 協 力 | 株式会社アイ・フォスター 株式会社明大サポート |

| 会 期 | 2006年10月7日(土)~12月10日(日) 65日間 |

| 入場料 | ¥300(優待¥200) |

| 入場者数 | 5,191名 |

時期は旧石器時代から江戸時代までを対象とし、地域も北は北海道から南は九州にまでの範囲に及んでおり、これだけの幅広い年代・地域と多彩な種類の子どもにかかわる考古資料が一堂に会するのは、初めての試みである。展示資料は、国指定重要文化財2件8点、県指定文化財3件4点を含む、国内26ヶ所の諸機関から集まった約230点である。

|

<展示構成> (1)旧石器時代の子どもたち—埋葬の痕跡— [デデリエ遺跡 幼児人骨出土状況レプリカ] [同復元人骨レプリカ](明治大学博物館蔵)ほか (2)誕生と成長の祈り—縄文時代の子どもたち(1)— [江原台遺跡 山形土偶](明治大学博物館蔵) [釈迦堂遺跡 出産土偶](国指定重要文化財 釈迦堂遺跡博物館蔵)ほか (3)手形・足形付土製品にこめられたもの—縄文時代の子どもたち(2)— [垣ノ島A遺跡 手形・足形付土製品](函館市教育委員会蔵) [大石平遺跡 手形・足形付土製品](国指定重要文化財 青森県郷土館蔵)ほか (4)さまざまな子どもの墓—縄文時代の子どもたち(3)— [姥山貝塚 小児人骨](東京大学総合研究博物館蔵) [曽谷貝塚 新生児人骨](明治大学博物館蔵)ほか (5)稲作のはじまりと子ども—弥生時代の子どもたち— [青谷上寺地遺跡 小児の殺傷人骨](鳥取県埋蔵文化財センター蔵) [岡遺跡 土偶形容器](山梨県指定文化財 山梨県立考古学博物館蔵)ほか (6)古墳のまつりと子ども—古墳時代の子どもたち— [黄金塚貝塚 乳飲み子を抱く埴輪](ひたちなか市埋蔵文化財センター蔵) [鶏塚古墳 子を背負う女子埴輪](東京国立博物館蔵)ほか (7)新たなまつりとおもちゃの登場—古代の子どもたち— [平城京跡 胞衣容器と内容物、子ども用の下駄、木とんぼ](奈良文化財研究所蔵)ほか (8)中世・鎌倉の子どもたち—都市に暮らす子ども— [若宮大路周辺遺跡群 大人用の下駄・子ども用の下駄](鎌倉市教育委員会蔵) [ぎっちょうの毬](岡山大学埋蔵文化財調査研究センター蔵) (9)江戸・駿河台の子どもたち—現代につながる子ども像— [明治大学記念館前遺跡 胞衣容器、玩具類](明治大学博物館蔵) [へその緒](睦沢町歴史民俗資料館)ほか (10)大人の墓と子どもの墓—弥生時代の甕棺— [熊本県出土 大人の甕棺](明治大学博物館蔵) [安永田遺跡 子どもの甕棺](ひたちなか市埋蔵文化財センター蔵) (11)体験スペース (棺や足形付土製品との大きさ比べや、明治大学記念館前遺跡出土の胞衣容器や土人形を触ることができるコーナー) |

【関連事業】

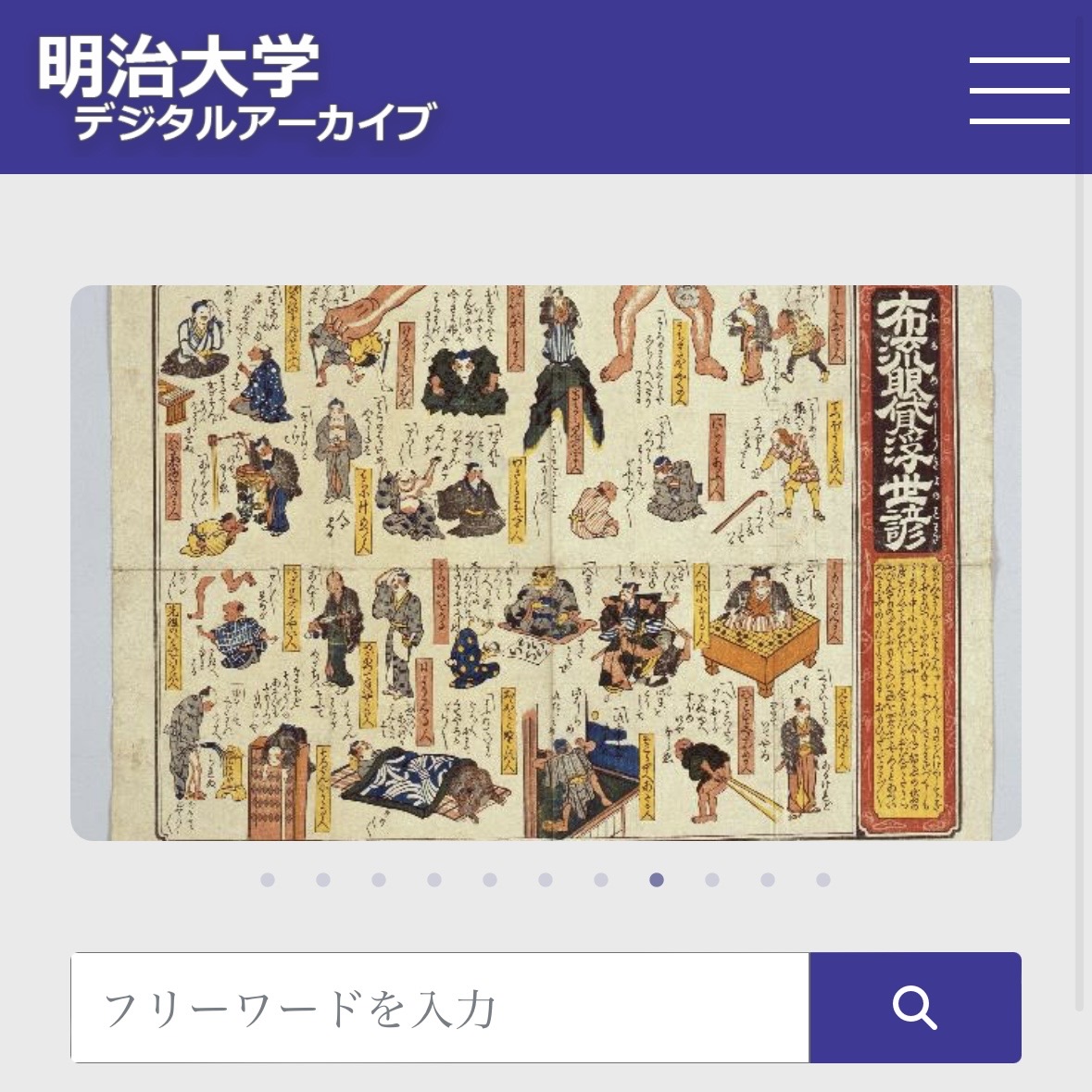

| 開幕記念特別講演会「絵画資料から読み解く子ども史—中世から近世へ—」 | |

|---|---|

| 日 時 | 2006年10月6日(金) 14:00~15:30 |

| 定 員 | 200名 |

| 講 師 | 黒田日出男(東京大学史料編纂所教授・群馬県立歴史博物館館長・立正大学文学部教授) |

| 受講料 | 無料 |

| 受講者数 | 80名 |

| 趣 旨 | 絵画資料の検討から、中世から江戸にかけての子ども観の変遷を解き明かす。 |

| 子どもの考古学 (明治大学博物館第51回入門講座) | |

|---|---|

| 日 時 | 2006年11月8日~12月6日 全5回 14:00~15:30 |

| 定 員 | 20名 |

| 講 師 | 忽那敬三(明治大学博物館学芸員) |

| 受講料 | ¥7,500(優待¥6,500) |

| 受講者数 | のべ約20名 |

| 趣 旨 | 特別展の内容をわかりやすく解説しながら、当時の大人や社会の子どもに向けたまなざしのうつりかわりを考えた。 |

|

第40回博物館公開講座「考古学ゼミナール」 「考古学から見た歴史のなかの子どもと家族・社会」

(明治大学リバティ・アカデミー第40回博物館公開講座考古学ゼミナール・全5回) |

|

|---|---|

| 日 時 | 2006年11月20日~14月24日 金曜日 18:00~20:00 |

| 定 員 | 定員200名 |

| コーディネータ | 忽那敬三(明治大学博物館学芸員) |

| 講 師 | 近藤修(東京大学大学院助教授)ほか |

| 受講料 | ¥5,500 |

| 受講者数 | 70名 |

| 趣 旨 | 2006年特別展開催にあわせて実施。日本列島の歴史において、子どもがどのように家族や社会のなかに位置付けられてきたのかを、考古学の視点から検討した。 |

| 考古学体験教室「手形付土製品をつくってみよう!!」 | |

|---|---|

| 日 時 | 2006年11月3日(祝金) 13:00~14:30 |

| 定 員 | 24名 |

| 講 師 | 忽那敬三(明治大学博物館学芸員) |

| 受講料 | 材料費 500円 |

| 受講者数 | 24名 |

| 趣 旨 | 縄文時代の手形付土製品の手形付土製品の制作実験を通して、用途や制作技法を学ぶ。 |

| 学芸員によるギャラリートーク | |

|---|---|

| 日 時 | 会期中毎週金曜日 11:30~12:00 定員なし |

| 講 師 | 忽那敬三(明治大学博物館学芸員) |

| 受講料 | 無料 |

| 受講者数 | のべ約40名 |

| 趣 旨 | 展示内容のより深い理解に供するため。 |