2026年02月03日

鳥取県沖・隠岐海嶺から塊状メタンハイドレートを採取

2025年09月16日

明治大学

鳥取県沖・隠岐海嶺から塊状メタンハイドレートを採取

研究の概要

千葉大学大学院理学研究院の戸丸仁准教授らの研究チームは、2025年7月31日から8月6日に実施した東北海洋生態系調査研究船「新青丸」航海(KS-25-8次研究航海)において、鳥取県沖・隠岐海嶺の海底から、初めて塊状のメタンハイドレート注1を採取しました。

明治大学研究・知財戦略機構 ガスハイドレート研究ユニット 松本 良客員研究員は今回調査の鍵となるコア採取位置と精密調査海域を提案し塊状ハイドレートの回収という画期的な成果に貢献しました。

鳥取県沖海底には海底深部メタンの移動経路であるガスチムニー注2が密集しており、メタンハイドレートの存在が予想されていましたが、今回の成果により、塊状メタンハイドレートが広く分布することが確実となりました。メタンハイドレートは、天然ガス資源としてだけでなく地球環境の劇的変動要因としても注目されています。

今後、日本海でのメタンハイドレートの資源探査や海底環境の多様性の理解が進むことが期待されます。

研究の背景

2004年頃より東京大学、明治大学、千葉大学、海洋研究開発機構、産総研等による共同学術調査によって、日本列島沿いの日本海の海底には、海底下深部で生成した天然ガスの移動・逸脱構造としてのガスチムニーや、ガス逸脱に伴う特異地形、マウンド、ポックマークが広く分布していることが明らかになっています(参考文献1)。また、新潟県や秋田県の沖合では、今回と同様の塊状メタンハイドレートが採取されています(参考文献2)。これら特異地形や構造が密集している隠岐諸島沖(隠岐海嶺)では採泥調査が進んでおらず、塊状ハイドレートは採取されていませんでした。今回の発見を契機にハイドレート分布調査が進めば、日本海のメタンハイドレートの分布範囲が拡大し、資源量も増大すると考えられます。

研究の成果

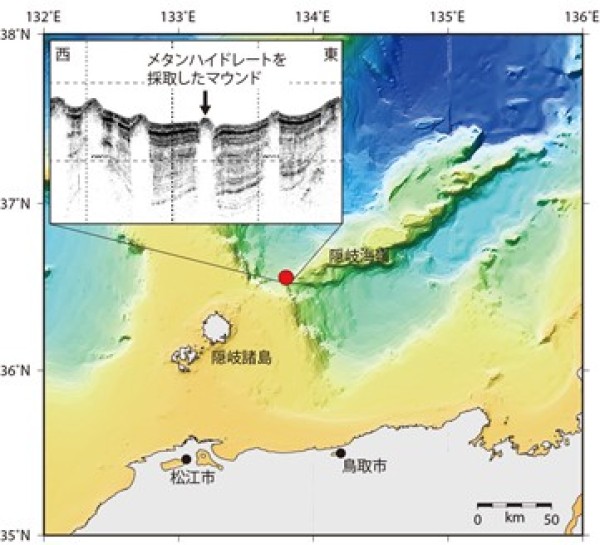

日本海では、深部のメタンガスが堆積物中を上方に移動して海底にまで達する直径数百m程度の煙突状のガス逸脱構造である「ガスチムニー」が様々な海域で見つかっています。ガスチムニーが発達する海底には、メタンハイドレートが形成することによって地層が丘状に盛り上がった「マウンド」が多くみられます(図1)。今回の海洋調査では、ガスチムニーやマウンドの分布を手掛かりに、鳥取県の沖合約145 km、隠岐諸島の東北沖約60 km、水深約700 mの海底に、調査船上から全長6mのピストンコアラー注3を投入し、メタンハイドレートを含む海底堆積物を採取しました(写真1)。海底からは、分解したメタンがもとになってできる炭酸塩も大量に回収されました。

今回の研究航海では、鳥取県沖だけでなく、新潟県沖や能登半島沖でもメタンハイドレートや炭酸塩を採取しています。これらの成果は、日本海でメタンが広範囲・継続的に堆積物から海洋に放出されていることを明らかにしています。

図1:メタンハイドレートが採取された海域と、サブボトムプロファイラーによる地下の構造(左上図)。

煙突状のガスチムニー上に形成したマウンドからメタンハイドレートが採取された。

煙突状のガスチムニー上に形成したマウンドからメタンハイドレートが採取された。

写真1:ピストンコアラーで採取されたメタンハイドレート。海底の細粒堆積物中に氷状のメタンハイドレート(白色)の塊が挟在する。

ピストンコアラーが厚さ約8cmのメタンハイドレート層を貫入したと考えられる。

なお、記載した内容は今後の研究成果により変更される可能性があります。

ピストンコアラーが厚さ約8cmのメタンハイドレート層を貫入したと考えられる。

今後の展望

今回の研究航海では、ガスチムニーやマウンドが発達する海底には、メタンハイドレートや炭酸塩が広がっていることが明らかになりました。このような場所にはメタンをエネルギーとする独特の生態系(化学合成生物)が存在する可能性があります。地形や海底の地下構造、堆積物採取や生物採取等を組み合わせた海洋調査を引き続き実施することによって、メタンハイドレートの資源としての可能性やメタンの湧出による多様な海底の様子が明らかになることが期待されます。

本成果は現地調査に基づく速報であり、現在、メタンハイドレートの化学組成や構造だけでなく、同時に採取された堆積物や生物試料等の詳細な分析を進めております。その結果は、関連する専門学会や論文で発表する予定です。

なお、記載した内容は今後の研究成果により変更される可能性があります。

用語解説

- 注1 メタンハイドレート:海底のようなメタンと水が大量にある、低温高圧な環境で形成する、メタンを大量に含んだ氷状の物質。1 Lのメタンハイドレートに対して、最大で160 L以上のメタンが含まれるため、天然ガス資源として注目されてきた。また、メタンは二酸化炭素の20倍以上の強力な温室効果ガスのため、過去には海底のメタンハイドレートの大規模な分解が、地球の気候を変えたと考えられている。

- 注2 ガスチムニー:堆積物深部で生成したガス(主にメタン)が、堆積物中を上方に移動することによってできる煙突(チムニー)状の構造で、周辺の堆積物に比べてガス濃度が高い。調査船から発信した音波の反射音によって地層の断面を探査するサブボトムプロファイラーなどによって、その分布を確認できる。

- 注3 ピストンコアラー:直径約9 cm、長さ約6 mのステンレス製パイプの上端におもりをつけたもので、調査船から海底に貫入させることによって、海底直下の堆積物を採取する装置。

研究プロジェクトについて

本研究は、「国連海洋科学の10年」の研究活動として採択されている「Chemistry, Observation, Ecology of Submarine Seeps (COESS)」(https://sites.google.com/view/coessproject/home)と連携して実施されました。COESSでは、Fugro USAの技術支援を受けて、年単位で海底の温度や圧力、地震動、海水の流向や流速を連続測定する観測装置(Lander)を、ガスチムニーが発達する海域に設置して、海底環境の変化を観測しています。また、本研究は東京大学大気海洋研究所研究船共同利用(新青丸、JURCAOSS25-08)、日本学術振興会(JSPS)基盤研究(C)23K03505、鳥取県からの支援を受けて、東京大学大気海洋研究所、東京家政学院大学、北九州市立大学、東京海洋大学、京都大学、香川大学、明治大学、鳥取大学との共同プロジェクトとして実施されました。

参考文献1

タイトル

Recovery of Thick Deposits of Massive Gas Hydrates from Gas Chimney Structures, Eastern Margin of Japan Sea: Japan Sea Shallow Gas Hydrate Project

雑誌名

Fire in the Ice (Methane Hydrate News)

https://netl.doe.gov/sites/default/files/publication/MHNews-2017-Jan.pdf

https://netl.doe.gov/sites/default/files/publication/MHNews-2017-Jan.pdf

参考文献2

タイトル

本研究に関するお問い合わせ

千葉大学大学院理学研究院 准教授 戸丸仁

TEL: 043-290-2862

E-mail:tomaru@chiba-u.jp

E-mail:tomaru@chiba-u.jp

広報に関するお問い合わせ

千葉大学広報室

TEL: 043-290-2018

E-mail: koho-press@chiba-u.jp

E-mail: koho-press@chiba-u.jp

東京大学大気海洋研究所附属共同利用・共同研究推進センター広報戦略室

E-mail: kouhou@aori.u-tokyo.ac.jp

北九州市立大学企画管理課企画・研究支援係

TEL: 093-695-3311

E-mail: kikaku@kitakyu-u.ac.jp

E-mail: kikaku@kitakyu-u.ac.jp

東京海洋大学総務部総務課広報室

TEL: 03-5463-1609

E-mail: so-koho@o.kaiyodai.ac.jp

E-mail: so-koho@o.kaiyodai.ac.jp

京都大学広報室国際広報班

TEL: 075-753-5729

FAX:075-753-2094

FAX:075-753-2094

E-mail: comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

明治大学経営企画部広報課

TEL: 03-3296-4082

E-mail: koho@mics.meiji.ac.jp

E-mail: koho@mics.meiji.ac.jp

鳥取大学広報・基金室(総務企画部総務企画課広報企画係)

TEL: 0857-31-5550

E-mail: toridai-kouhou@ml.adm.tottori-u.ac.jp

E-mail: toridai-kouhou@ml.adm.tottori-u.ac.jp

- お問い合わせ先

-

取材に関するお問い合わせ

明治大学 経営企画部 広報課

TEL:03-3296-4082

MAIL:koho@mics.meiji.ac.jp

取材お申し込みフォームから必要事項をご記入のうえ、送信してください。

取材お申し込みフォーム

問題なく送信された場合、お申し込み完了をお知らせするメールが自動送信されますのでご確認ください。

お急ぎの場合は、電話でもご連絡ください。