根寄生雑草が宿主植物由来の発芽シグナル分子を自ら生産する能力を有することを解明 明治大学農学部 瀬戸義哉准教授らの研究グループ

2025年09月30日

明治大学

根寄生雑草が宿主植物由来の発芽シグナル分子を自ら生産する能力を有することを解明

明治大学農学部 瀬戸義哉准教授らの研究グループ

要旨

- 明治大学農学部の瀬戸義哉准教授、同大学院農学研究科の大川大地(博士前期課程修了)、弓削匠(博士前期課程修了)、藤田りさ(博士前期課程修了)、来馬道生(博士後期課程3年)、大谷真彦(博士研究員)らの研究グループは、宇都宮大学バイオサイエンス研究センターの野村崇人准教授らとの共同研究により、根寄生雑草の一種であるヤセウツボやコシオガマがストリゴラクトン(SL)生産能を有していることを解明しました。

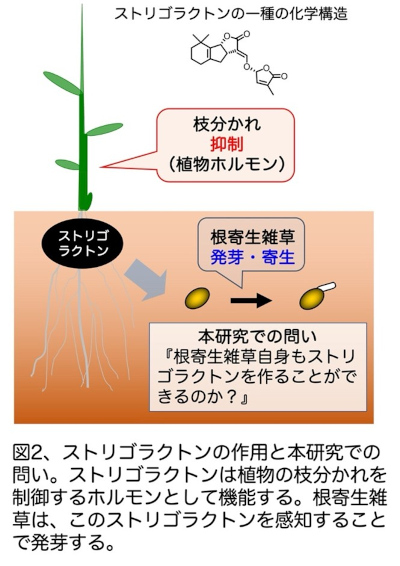

- 根寄生雑草は、宿主に寄生する際に、宿主の根から分泌されるSL分子を手がかりに寄生する相手を感知します。一方、SLは、植物ホルモンとして広範囲な植物に含まれる分子であり、根寄生植物自身がSLを生産する能力があるか否かは不明でした。今回、本研究グループは、2種類の根寄生植物を用い、いずれの植物においても、SL生産能が保持されていることを初めて明らかにしました。

- 本成果は、日本植物生理学会が発行している国際学術誌Plant & Cell Physiologyに2025年8月22日に掲載されました。

概要

根寄生雑草はトウモロコシやソルガム、陸稲などの主要作物にも寄生し、寄生した相手である宿主植物から水や栄養を奪って生活します。これら根寄生雑草の中でも絶対寄生植物注1は、別の植物に寄生しないと生存できないため、寄生する相手が近くに存在するときにのみ発芽するという特殊なシステムを有しています。一方、条件的寄生植物注2であるコシオガマ(図1)は、寄生せずに生育することが可能であり、絶対寄生性の植物のように発芽時にはSLを必要としませんが、根がSLを感知して屈曲する現象が報告されていました。つまり、いずれの植物においても、寄生する相手となる植物を見つけるために、相手から分泌されるSL分子を認識しているということになります。SLは、通常の植物においては、枝分かれを制御する植物ホルモン注3としての機能も有しており、多くの植物が生産しています。すなわち、根寄生雑草も自らSLを生産する能力を有する可能性が考えられましたが、これまで詳細な検討がなされてきませんでした。今回、本研究グループは、絶対寄生植物であるヤセウツボと、条件的寄生植物であるコシオガマを用い、SLの生合成酵素遺伝子の探索とその機能解析を行った結果、いずれの植物においてもSLを生合成する能力を維持していることを明らかにしました。

本研究は、JST創発的研究支援事業(JPMJFR211S、植物病原菌が生産するストリゴラクトン様活性分子の探索、研究代表者:瀬戸義哉)、JSPS科研費(19K05852、22H02276)の助成を受けて実施されました。

研究の背景

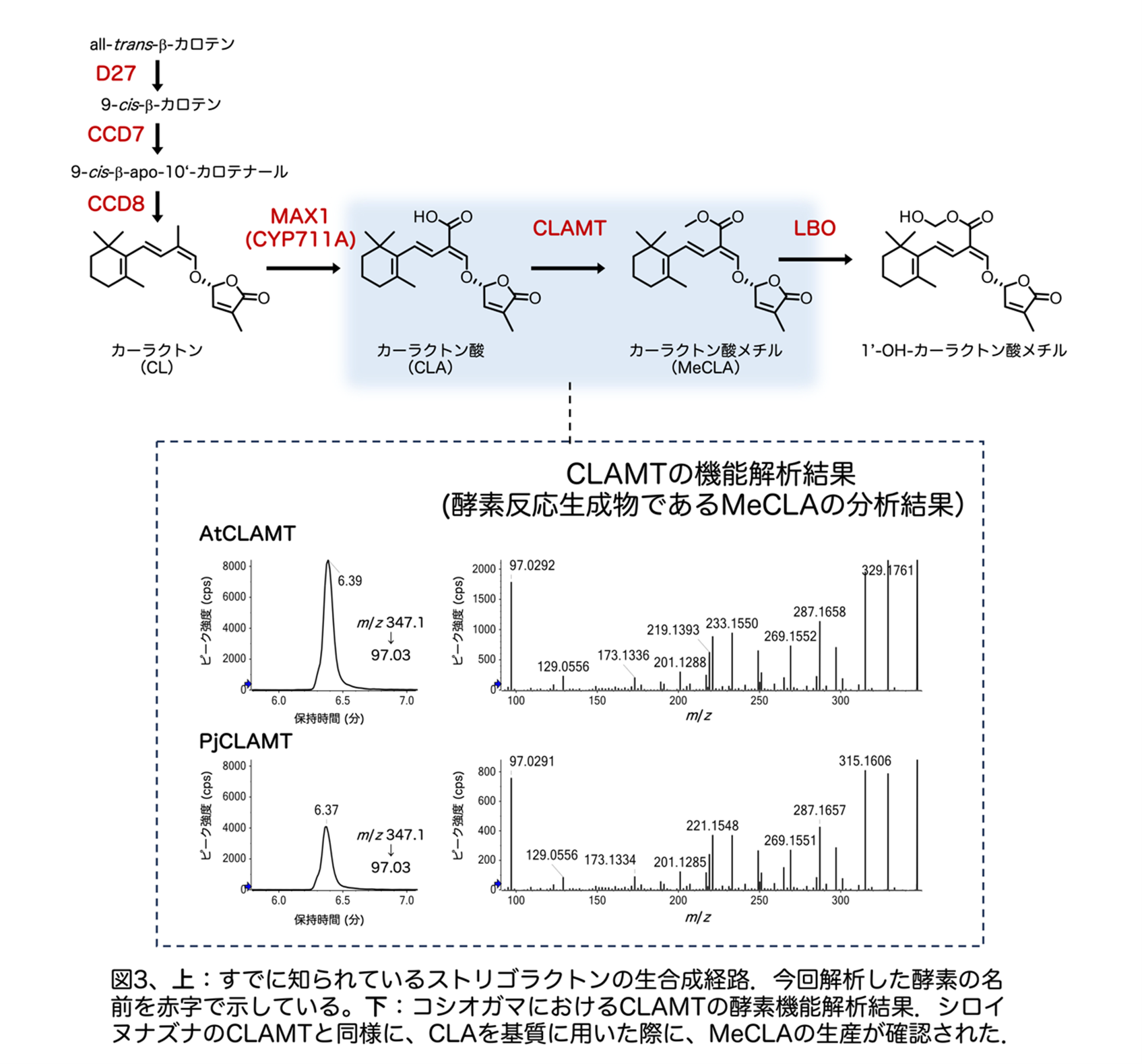

根寄生雑草は、他の植物の根に寄生し、水や養分を寄生した相手から奪いとって生育します。農業被害の報告はないものの、日本においてもヤセウツボという名前の根寄生雑草が様々な地域に生育しています(図1)。根寄生雑草の種子は独自の発芽システムを有しており、寄生する相手、すなわち宿主の根から分泌されるSLを感知することで発芽します。これは、宿主に寄生することなくして生育できない根寄生雑草において、極めて重要な生存戦略であると考えられます。一方で、条件的根寄生植物であるコシオガマは、ヤセウツボなどの絶対寄生性の植物とは異なり、寄生せずに単独で生育することも可能であり、発芽にSLを必要としないことが知られています(図1)。しかしながら、近年、コシオガマにおいても宿主由来のSLを根で感知して、宿主に向かって屈曲することが報告されました。すなわち、いずれの植物においても、他の植物から分泌されるSLを認識することによって、寄生する相手を認識している、と言うことができます。一方、SLは植物界において、ホルモン分子として働く重要な分子であることが知られています(図2)。すなわち、他者由来のSLを認識しているヤセウツボやコシオガマにおいても、自分自身でSLを生産することで自身の成長を制御している可能性が考えられます。しかしながら、『根寄生雑草が自らSL類を生産する能力を有しているのか?』ということについては、これまで十分な研究がなされておらず、一つの大きな問いでした(図3)。

研究手法と成果

本研究グループは、すでに一般的な植物で見つかっている、SLの生合成酵素のアミノ酸配列をもとに、根寄生雑草であるコシオガマとヤセウツボの遺伝子情報から、相同性が高い遺伝子を探索しました。ヤセウツボに関しては、これまで全ゲノムに関する情報は報告されていませんでしたが、独自にヤセウツボのゲノム解読も行い、新しく見出されたゲノム情報からの探索を行いました。一般的な植物においては、ストリゴラクトンの生合成において、D27, CCD7, CCD8, CYP711A, CLAMT, LBOと名付けられた酵素がはたらくことが知られています(図2)。そこで、これらの配列をもとに、ヤセウツボとコシオガマのゲノム情報よりホモログを探索したところ、いずれに関しても相同性の高い遺伝子配列が存在することが明らかになりました。そこで、これらの遺伝子産物について、個別にその機能を調べる実験を行いました。その結果、いずれの酵素についても、一般的な植物で知られていたのと同じ機能を有することが明らかになりました。図3ではその中でも、植物ホルモンとして活性型構造の一つであることが知られているカーラクトン酸メチル(MeCLA)の生成を触媒するCLAMTの酵素試験結果を示しています。さらに、コシオガマの植物体抽出物から、SL類の検出を試みたところ、重要な生合成中間体であるカーラクトンを検出することに成功しました。また、上記の通り、SLは一般的な植物においては植物ホルモンとして機能することが知られており、その際には、D14と名付けられたタンパク質が、SLの受容体として機能します。根寄生雑草においても、生産されるSLは植物ホルモンとしてその形態形成を制御する役割を担っていることが推測されます。そこで、研究グループは、コシオガマのD14遺伝子についても機能解析を行いました。コシオガマでは、遺伝学的に遺伝子を欠損させる技術が確立していないため、研究グループはモデル植物であるシロイヌナズナのD14遺伝子欠損変異体に対して、コシオガマのD14遺伝子を形質転換により導入しました。得られた組み換え植物においては、d14変異体で見られていた枝分かれ過剰な形質は回復し、コシオガマのD14がシロイヌナズナ内において、SLの受容体として機能したことが示されました。

以上の結果から、本研究グループは、根寄生雑草であるヤセウツボやコシオガマも自身でSLを生産する能力を有していることを突き止めました。

今後の期待

今回の研究では、寄生する相手から分泌されるSLを認識する根寄生雑草が、自分自身でもSLを生合成する能力を有することを明らかにしました。コシオガマは、条件的寄生雑草であるため、SLを根で感知することが知られていますが、今回の研究成果により、根の中でもSLが合成され得ることが示されました。根が屈曲する際に、自身の中で合成されるSLと寄生する相手から分泌されるSLを識別するメカニズムの解明が今後の課題の一つです。また、ヤセウツボは、SL依存的に発芽するというシステムにより、宿主が存在する時にだけ発芽できる、という特徴を有しています。つまり、もし、種子内において、自身でSLを生合成してしまった場合には、寄生する相手の存在とは関係なく発芽することになってしまいます。寄生する相手が存在しない状況で発芽したヤセウツボは、5日程度で枯死することが知られているため、種子内ではSLの生合成が起こらないような調節がなされていると考えられます。今回の研究においても、SL生合成における上流に位置する酵素であるCCD7をコードしている遺伝子の発現解析を行ったところ、種子内においては本遺伝子の発現が検出限界以下であることがわかりました。よって、ヤセウツボの種子においては自身でSLを生合成して発芽することがないようにSL生合成が制御されていると予想されます。根寄生雑草におけるSL生合成の詳細な調節機構や、SLの詳細な生理作用についても、今後解決されるべき課題と言えますが、寄生時に重要な役割を担っている可能性もあるため、その理解を通じて、新たな防除法の開発につながることも期待されます。

用語説明

- 注1 絶対寄生植物

寄生植物の中で、何かの植物に寄生することなくしては生育することができない植物。光合成能力も失った「絶対全寄生性」の植物と、光合成能力は保持している「絶対半寄生性」の植物に分けられる(図1)。

- 注2 条件的寄生植物

寄生植物の中で宿主がいなくても独立して生きられるが、宿主が近くにいると寄生して水や栄養分を吸収する植物(図1)。

- 注3 植物ホルモン

植物の成長を制御する化学物質の総称。一般的に植物ホルモンは、植物でごくわずかしか作られない。これまでに、オーキシン、ジベレリン、サイトカイニン、 エチレン、ジャスモン酸、アブシジン酸、ブラシノステロイド、ストリゴラクトン、サリチル酸に加え、幾つかのペプチドホルモンなどが発見されている。

参考図

論文情報

題目

Functional conservation of the strigolactone biosynthetic pathway in root parasitic plants

著者

Daichi Okawa, Takumi Yuge, Mayu Kawabuchi, Shio Jitsukawa, Masahiko Otani, Risa Fujita, Michio Kuruma, Kenji Miura, Satoko Yoshida, Kotaro Nishiyama, Yoshinori Fukasawa, Marco Bürger, Takahito Nomura, and Yoshiya Seto

雑誌

Plant & Cell Physiology

DOI

- お問い合わせ先

-

研究に関するお問い合わせ

明治大学 農学部農芸化学科 准教授 瀬戸義哉

TEL:044-934-7100

MAIL:yoshiya@meiji.ac.jp -

取材に関するお問い合わせ

明治大学 経営企画部 広報課

TEL:03-3296-4082

MAIL:koho@mics.meiji.ac.jp

取材お申し込みフォームから必要事項をご記入のうえ、送信してください。

取材お申し込みフォーム

問題なく送信された場合、お申し込み完了をお知らせするメールが自動送信されますのでご確認ください。

お急ぎの場合は、電話でもご連絡ください。