明治大学 農学部 生命科学科 吉本光希准教授らの研究グループ 植物が備え持つ亜鉛欠乏耐性機構の一端を解明 ~植物は自身を分解することで亜鉛欠乏耐性を獲得している~

2020年01月30日

明治大学

明治大学 農学部 生命科学科 吉本光希准教授らの研究グループ

植物が備え持つ亜鉛欠乏耐性機構の一端を解明

~植物は自身を分解することで亜鉛欠乏耐性を獲得している~

植物が備え持つ亜鉛欠乏耐性機構の一端を解明

~植物は自身を分解することで亜鉛欠乏耐性を獲得している~

要旨

● 植物は亜鉛欠乏下において、オートファジーを発動して細胞内の多様な自己成分を分解することで、亜鉛イオンを回収し、必要箇所へ再供給することで亜鉛欠乏耐性を獲得していることを明らかにしました。

● 今回の発見は、亜鉛欠乏耐性品種や亜鉛高含有作物の作出に貢献できる可能性を秘めています。

● 本研究成果は、米国植物生理学会誌「Plant Physiology」に2020年1月15日付で掲載されました。

概要

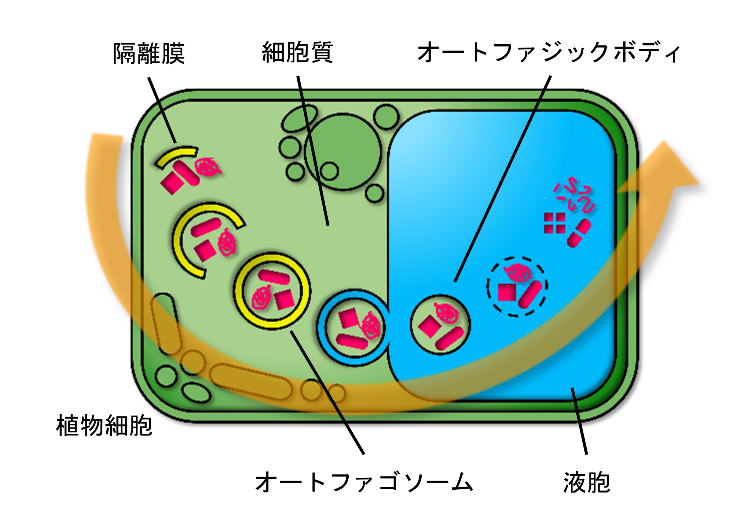

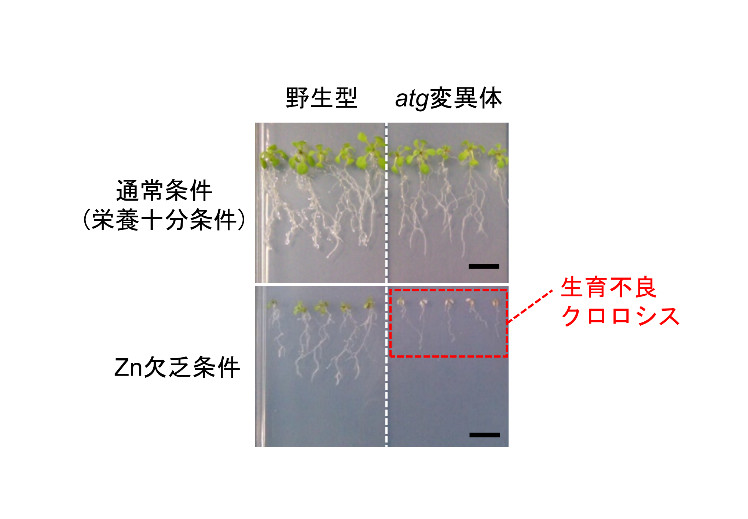

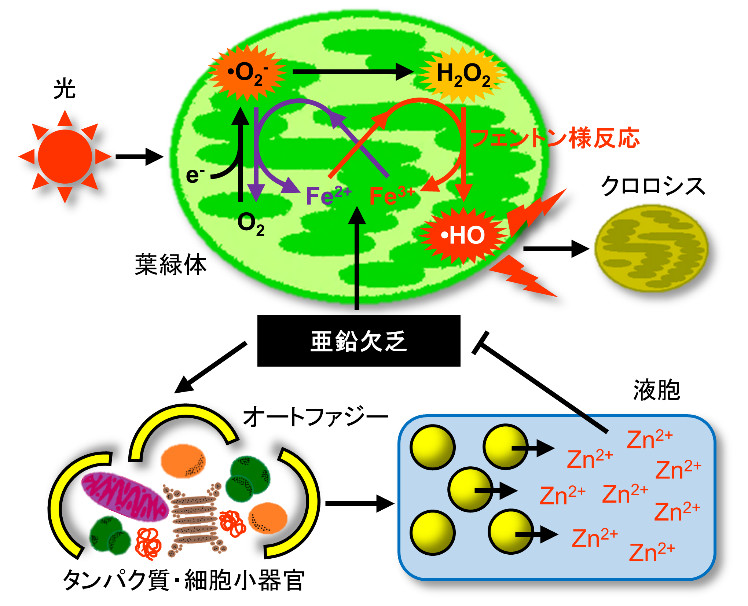

Zn欠乏下ではオートファジー活性が上昇し、細胞内のタンパク質や細胞小器官など自己成分が分解されます。この分解によりタンパク質に結合した、あるいは、細胞小器官に蓄積していたZnが遊離Zn2+イオンとして取り出され、必要箇所に再供給されることを見出しました。また、オートファジー欠損変異体植物のZn欠乏症状を解析することで、Znのリサイクル効率を上昇させる仕組みが植物のZn欠乏症状 (クロロシス) の抑制に重要であることを証明しました。

本研究成果は、篠崎さんが筆頭著者、吉本准教授が責任著者となった論文として、2020年1月15日付で米国植物生理学会 (American Society of Plant Biologists) 誌「Plant Physiology」オンライン版に掲載されました。本論文はオープンアクセスになっています。

研究の背景

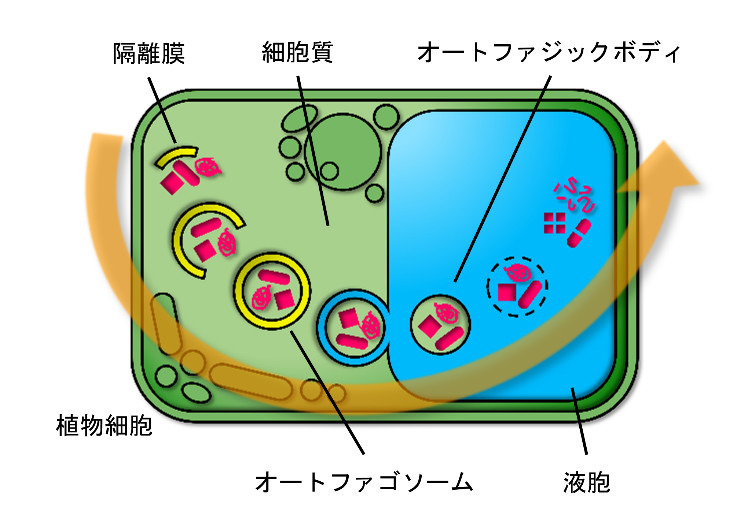

本研究では生体内栄養素リサイクル機構としてオートファジーに着目しました。オートファジーとは、細胞内に生じた隔離膜が伸長し分解対象物を内包したオートファゴソームを形成、オートファゴソームを細胞内の分解区画である液胞に輸送して内容物を分解するシステムです (図1)。分解産物は新たな生体成分を合成するために再利用されます。

オートファジーが窒素欠乏応答において重要な働きをしていることは既に報告していますが、金属元素や微量必須元素のリサイクルにおけるオートファジーの機能は不明でした。本研究では、微量必須金属元素の一種であるZnに注目しました。世界の農耕地の約半数がZn欠乏土壌であると言われています。Zn欠乏に陥った植物では、葉のクロロシス (葉の葉緑素が減少して黄色化または白色化し、最終的に枯死する) や個体全体の生育阻害、奇形、壊死斑といった症状が現れます。農作物のZn欠乏症は収量と品質を損なうのみでなく消費者に健康被害をもたらすため、特に発展途上国で深刻な問題となっています。植物生体内のZn欠乏応答機構の分子メカニズムを解明することは、食糧需要の増大に対応し、持続可能な農業技術を開発する上で重要な知見になると考えられます。

研究手法と成果

更なる実験により、atg変異体のZn欠乏誘導性クロロシスは弱光条件下で抑制されることを見いだしました。また、Zn欠乏と同時に鉄 (Fe) 供給を制限した条件では、Znのみを欠乏させた条件よりクロロシスが抑制されることが判明しました。Zn欠乏下のatg変異体の活性酸素種 (ROS) 注4を定量すると、スーパーオキシド (•O2-) が減少し、ヒドロキシラジカル (•OH) が増加していました。加えて、•OHは光合成に関与する細胞小器官である葉緑体で発生していることも明らかになりました。以上の結果は、Feを介する光依存的なROS生成反応のバランスの変化がatg変異体のZn欠乏クロロシスの原因であることを示しています (図3)。

今後の期待

論文情報

著者:Daiki Shinozaki, Ekaterina A Merkulova, Loreto Naya, Tetsuro Horie, Yuri Kanno, Mitsunori Seo, Yoshinori Ohsumi, Céline Masclaux Daubresse, Kohki Yoshimoto

掲載雑誌:Plant Physiology

DOI:10.1104/pp.19.01522

公開日:2020年1月15日 (オンライン先行公開)

URL:http://www.plantphysiol.org/content/early/2020/01/15/pp.19.01522

用語説明

オートファジー関連 (AUTOPHAGY-RELATED (ATG) ) 遺伝子により駆動される、真核細胞内の分解メカニズムの一種。細胞内に生じた隔離膜が伸長し分解対象物を内包したオートファゴソームを形成、オートファゴソームを細胞内の分解区画である液胞 (動物細胞の場合はリソソーム) に輸送して内容物を分解する (図1)。

注2:植物必須栄養素

植物が正常に生育するために欠くことのできない17の元素の総称。植物の要求量により多量要素と微量要素に大別され,多量要素はさらに多量一次要素と多量二次要素に細分化される。炭素 (C)、酸素 (O)、水素 (H)、窒素 (N)、リン (P) 、カリウム (K) が多量一次要素。カルシウム (Ca) 、マグネシウム (Mg) 、硫黄 (S) が多量二次要素。ホウ素 (B) 、塩素 (Cl) 、ニッケル (Ni) 、鉄 (Fe) 、亜鉛 (Zn) 、モリブデン (Mo) 、マンガン (Mn) 、銅 (Cu) が微量要素。

注3:atg変異体

ATG遺伝子の機能欠損変異により、オートファジー能力を持たない植物。通常条件では軽度な矮化や早期老化が見られるものの、正常に生育して次世代の種子を形成することができる。

注4:活性酸素種 (ROS)

ROSはReactive Oxygen Speciesの略。高い酸化能力をもち、生体に酸化ストレスを与える化合物。一般的に、スーパーオキシド、ヒドロキシルラジカル、過酸化水素、一重項酸素が知られる。

参考図

図1:植物細胞におけるオートファジーの過程

図2:オートファジー欠損変異体 (atg変異体) の亜鉛欠乏症状

図3:オートファジーを介した亜鉛欠乏症状抑制機構モデル

- お問い合わせ先

-

内容に関するお問い合わせ

明治大学農学部生命科学科 吉本光希 准教授

TEL:044-934-7039

MAIL:kohki_yoshimoto@meiji.ac.jp

-

取材に関するお問い合わせ

明治大学 広報課

TEL:03-3296-4082

MAIL:koho@mics.meiji.ac.jp