卵を産む哺乳類カモノハシとハリモグラの苦味感覚を解明~恐竜時代から続く哺乳類の毒物に対する味覚の適応進化~

2022年06月10日

明治大学

卵を産む哺乳類カモノハシとハリモグラの苦味感覚を解明

~恐竜時代から続く哺乳類の毒物に対する味覚の適応進化~

~恐竜時代から続く哺乳類の毒物に対する味覚の適応進化~

ポイント

- 半水生のカモノハシと陸生のハリモグラは検知できる苦味物質の種類が大きく異なることを解明。

- ヒトを含む全ての哺乳類と同様に、植物などに含まれる有毒な配糖体を苦く感じることも解明。

- 哺乳類進化の始まりである約2億年前から、植物毒を苦く感じる能力が維持されてきたことを示唆。

概要

さらにカモノハシやハリモグラでも、植物などに含まれる有毒な配糖体を検知する苦味受容体は残されており、この苦味受容体の機能はヒトを含む全ての哺乳類グループで共通のものであることも分かりました。ヒトやその他の哺乳類がカモノハシ・ハリモグラと分かれたのは約2億年前まで遡ります。大型恐竜が繁栄し、花を咲かす被子植物の多様化が始まろうとしていた時代です。恐竜と競合しながら、植物や昆虫などの毒を含みうる食べ物を口にして進化した哺乳類において、苦味感覚の進化が非常に重要であったことを本研究は意味します。

明治大学の糸井川研究推進員は本研究において、培養細胞を用いて苦味受容体の機能解析を実施し、カモノハシとハリモグラが検知できる苦味物質の種類の違いを明らかにしました。

なお、本研究成果は、日本時間2022年6月1日(水曜)公開のMolecular Biology and Evolution誌に掲載されました。

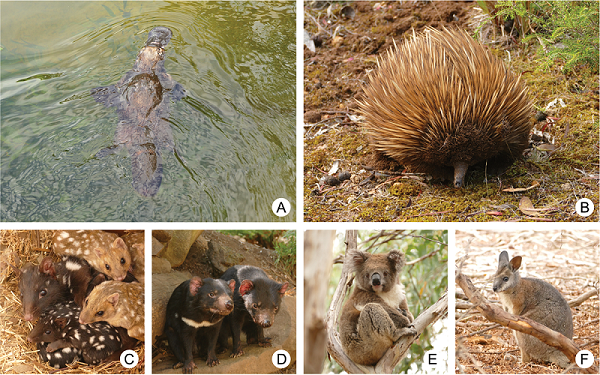

研究対象の単孔類と有袋類。

単孔類(A)カモノハシ(B)ハリモグラ

有袋類(C)フクロネコ(D)タスマニアデビル(E)コアラ(F)タマーワラビー

背景

私たちはものを食べる時、味や匂いを基に食べ物の良しあしを判断します。こうした味や匂いを検知するシステムは、環境に対して高い適応力があるため、生存に必須でなくなった感覚が退化したり、特殊な環境に適応するために新しい感覚が進化したりすることが様々な動物で観察されています。

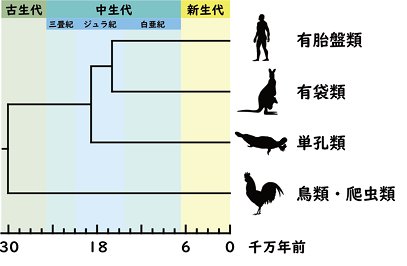

研究グループは今回、毒物などの有害物質を検知し、適切な食物選択をするのに重要な味覚である苦味感覚に注目しました。脊椎動物の苦味感覚は、ゲノム中に数種類~数十種類ある苦味受容体TAS2Rが苦味物質を受け取ることで発生します。苦味受容体の機能と食性の関係は、霊長類やコウモリの仲間ではよく研究されていますが、哺乳類の進化を明らかにするためには欠かせない、有袋類や単孔類の研究は、今までほとんどありませんでした。そこで本研究では、カモノハシとハリモグラはどんな苦味感覚を持っていて、食性とどう関係するのか、そして、胎生哺乳類*1の苦味受容体との比較によって、哺乳類の祖先はどんな苦味感覚を持っていたのか、という問いに挑戦しました(図1)。

研究成果

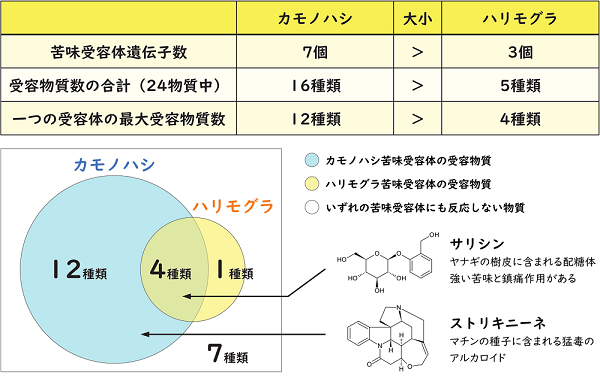

次に、カモノハシとハリモグラの苦味受容体がどんな物質に反応するのかを培養細胞を用いて解析しました(図3)。その結果、カモノハシは、使用した苦味物質24種類のうち18種類の物質を検知できました。また、驚くべきことに、使用した苦味物質の半数を一手に検知できる万能な苦味受容体を持っていることも判明しました。このことは、カモノハシが苦味受容体数から想定される以上に多様な苦味物質を検知できることを示しています。カモノハシは、微弱な電気や機械刺激を検知して濁った水の中で効率的に食べ物を探せますが、食べるか否かの判断には苦味感覚も利用していると考えられます。

一方、ハリモグラは、カモノハシが持つ万能型の苦味受容体を失っており、他の受容体もカモノハシよりも検知できる苦味物質の数が少ない傾向にありました。これは、ハリモグラがアリやシロアリに特化した食性を持っており、接触する苦味物質の種類が限られることが一因と考えられます。アリやシロアリといった限られたものしか食べないハリモグラにとって、多様な物質を検知できる苦味感覚はそれほど重要ではなく、限られた検知能力だけを残しているのかもしれません。

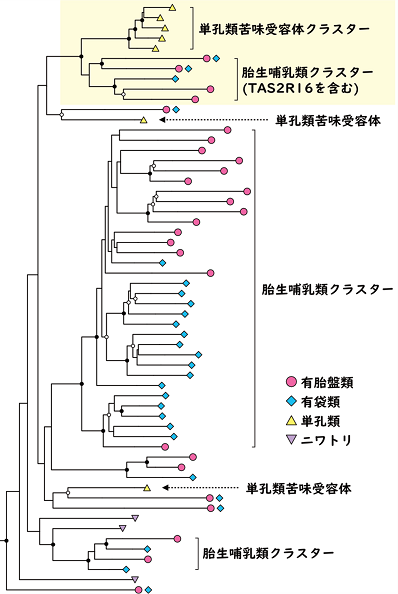

有胎盤類のTAS2R16と近縁な単孔類の苦味受容体の一部は、βグルコシドを受容することも分かりました。また、比較対象として使用した有胎盤類のTAS2R16と有袋類のTAS2R705(有胎盤類のTAS2R16と相同な有袋類の苦味受容体)がβグルコシドの受容体であることも分かりました。このことは、植物や一部の無脊椎動物が持つ防御物質であるβグルコシドを苦味として検知する能力が、現生の哺乳類全般に広く共有された重要な能力であることを意味すると同時に、この能力が単孔類と胎生哺乳類が分岐する以前の初期哺乳類で既に獲得されていたことを示唆します。単孔類と胎生哺乳類が分かれたのは恐竜が全盛の時代だった2億年近く前までさかのぼります。しかし、現生植物に広く見られる有毒な青酸配糖体は、その生合成遺伝子の起源がさらに古い時代であるため、この当時には既に存在していたようです。つまり、有害な配糖体を苦味として検知する能力は、単孔類と胎生哺乳類が分岐する以前の初期哺乳類の採食選択に一定の役割を果たしていたことを示唆します。

今後への期待

研究助成

論文情報

論文名

著者名

*責任著者(1明治大学農学部農芸化学科, 2京都大学霊長類研究所, 3北海道大学大学院地球環境科学研究院, 4日本モンキーセンター, 5BGI-Shenzhen, 6オーストラリア国立大学, 7コペンハーゲン大学, 8アデレード大学, 9京都大学ヒト行動進化研究センター)

雑誌名

DOI

公表日

お問い合わせ先

助教 早川卓志(はやかわたかし)

TEL 011-706-4524

メール hayatak@ees.hokudai.ac.jp

URL https://noah.ees.hokudai.ac.jp/hayakawa/

明治大学研究・知財戦略機構/農学部農芸化学科 食品機能化学研究室

研究推進員 糸井川壮大(いといがわあきひろ)

メール ak.itoigawa0121@gmail.com

配信元

TEL 011-706-2610

FAX 011-706-2092

メール jp-press@general.hokudai.ac.jp

明治大学経営企画部広報課(〒101-8301 千代田区神田駿河台1-1)

TEL 03-3296-4082

FAX 03-3296-4087

メール koho@mics.meiji.ac.jp

参考図

図1. 主要な哺乳類の系統関係と分岐年代。ゲノム解析から単孔類と胎生哺乳類は1億8760万年前(ジュラ紀)に分岐したと推定されている。

図2. 哺乳類の苦味受容体遺伝子の系統関係。単孔類の苦味受容体のほとんどがTAS2R16を含む胎生哺乳類苦味受容体クラスターと同じグループに含まれる(黄色部分)。

図3. カモノハシとハリモグラの苦味受容体の機能差

用語解説

*1胎生哺乳類

*2国際単孔類ゲノムプロジェクト

*3TAS2R16

*4βグルコシド

この記事に関連するページ

- お問い合わせ先

-

取材に関するお問い合わせ

明治大学経営企画部広報課

TEL:03-3296-4082

MAIL:koho@mics.meiji.ac.jp