各サブユニットごとの研究成果および進捗状況を紹介します。

サブユニット 1 ウルシ資源育成研究

日本のウルシ資源を育てる研究~アジアのウルシ資源の育成、管理、活用を研究する~

写真1: 漆液の採取風景と採取した漆液

写真1: 漆液の採取風景と採取した漆液 図3 アジアの主な漆産地とその脂質成分

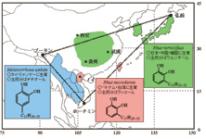

図3 アジアの主な漆産地とその脂質成分

サブユニット1では「ウルシ資源育成研究」を課題に、高品質の漆液を生産する優秀なウルシの木を育てるプロジェクト研究に取り組んでいます。

我々は先頃( 2010年度〜2012年度)農水省の実用化技術開発事業「地域活性化を目指した国産ウルシの持続的管理・生産技術の開発」で森林総合研究所と共同で優良なウルシの木を育てる研究開発を、日本で最大のウルシの生産地である二戸市浄法寺地区と茨城県常陸大宮市地区でフィールドワークに取り組み継続して研究しています。またこの研究は文科省科研費の「漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発」(代表田端雅進)と連携して優良な日本産漆液を量的に確保するためにウルシのDNA 研究と関連させたウルシの木の育成管理を研究中である(写真1)。

また我々はアジア(中国、韓国、ベトナムのハゼノキ漆、タイ・ミャンマーのブラックツリー漆)のウルシ資源・育成に関係した漆液の成分組成、乾燥・硬化の機構及び応用に関する研究課題について取り組んでいます(図3)。

我々は先頃( 2010年度〜2012年度)農水省の実用化技術開発事業「地域活性化を目指した国産ウルシの持続的管理・生産技術の開発」で森林総合研究所と共同で優良なウルシの木を育てる研究開発を、日本で最大のウルシの生産地である二戸市浄法寺地区と茨城県常陸大宮市地区でフィールドワークに取り組み継続して研究しています。またこの研究は文科省科研費の「漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発」(代表田端雅進)と連携して優良な日本産漆液を量的に確保するためにウルシのDNA 研究と関連させたウルシの木の育成管理を研究中である(写真1)。

また我々はアジア(中国、韓国、ベトナムのハゼノキ漆、タイ・ミャンマーのブラックツリー漆)のウルシ資源・育成に関係した漆液の成分組成、乾燥・硬化の機構及び応用に関する研究課題について取り組んでいます(図3)。

サブユニット 2 漆の学際的研究

漆材料、漆芸、交易及び文化の究明~歴史的な漆工芸品を科学分析で評価する~

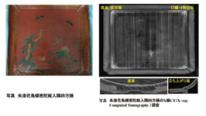

写真2: 歴史的な琉球漆器とX線CT(Computed Tomography)調査

写真2: 歴史的な琉球漆器とX線CT(Computed Tomography)調査

サブユニット2では歴史的な漆工芸品を科学分析して、どのような種類の漆を使い、どのような材料とともに、どんな技術で作られたかを研究しています。この研究は歴史的な漆工品の保存修復に有用な情報を提供することにより漆文化の発展に貢献したいと考えています。その具体的な研究として歴史的な琉球漆器である「密陀絵入隅四方膳」と「箔絵盆」を用いた新しい科学分析法の開発と漆材料の産地同定を研究している(写真2)。

これらの研究はただいま取り組んでいる文科省の大型研究「戦略的研究基盤形成プロジェクト研究」と連携して歴史的な漆文化の解明研究を推進している。更に縄文漆器、南蛮漆器、輸出漆器及び中国の歴史的な漆器を研究対象にして、これらの漆器がどのような種類の漆を使い、どのような材料とともにどんな技術で漆器が作られたかを科学分析で明らかにする研究に取り組んでいます。これは漆の伝統文化を究明する研究で、漆の交易、文化交流の歴史を学際的にプロジェクト研究しています。

サブユニット 3 漆の先端的応用研究

漆の先端的機能化と応用研究~漆研究のデータベース化、ワークショップの開催~

写真3: 金コロイド漆と銀コロイド漆

写真3: 金コロイド漆と銀コロイド漆 写真4:インクジェットを用いた蒔絵漆パネル写

写真4:インクジェットを用いた蒔絵漆パネル写

サブユニット3では、日本の伝統的な漆工芸技術の特徴や伝統的な漆工芸に用いられた材料の分析、漆の特性評価や改質など漆の基礎的研究とともに漆を工業的に利用するため

に金属防錆剤や建築用漆内装材の開発研究、ロボットを用いた漆塗りやインクジェットプリンターを用いた蒔絵の開発など、今まで手作業で行ってきた塗装工程を機械化し、またITデジタル情報を活用して効率よく塗装できるシステムの開発を研究しています(写真3、写真4)。

そのために、それに適した漆液の開発、漆の工業意匠や工業デザインの応用など漆の先端的機能化及び応用を研究している。その具体的な取り組みの一つとして川崎市のもの作り支援の中で地元企業と協力して漆の新しい生活用品作りやギフト品制作への応用研究に取り組んでいます。

以上の研究成果は漆の講演会やシンポジウム、あるいはワークショップを開催し、また漆の研究活動を広く広報することにも積極的に取り組んでいます。

に金属防錆剤や建築用漆内装材の開発研究、ロボットを用いた漆塗りやインクジェットプリンターを用いた蒔絵の開発など、今まで手作業で行ってきた塗装工程を機械化し、またITデジタル情報を活用して効率よく塗装できるシステムの開発を研究しています(写真3、写真4)。

そのために、それに適した漆液の開発、漆の工業意匠や工業デザインの応用など漆の先端的機能化及び応用を研究している。その具体的な取り組みの一つとして川崎市のもの作り支援の中で地元企業と協力して漆の新しい生活用品作りやギフト品制作への応用研究に取り組んでいます。

以上の研究成果は漆の講演会やシンポジウム、あるいはワークショップを開催し、また漆の研究活動を広く広報することにも積極的に取り組んでいます。