明治大学博物館 公式Facebook

開催期間:2025年05月29日~2025年07月16日

明治大学 博物館事務室

| 主催 | 明治大学博物館 |

|---|---|

| 共催 | 明治大学文学部史学地理学科考古学専攻 |

| 会期 | 2025年5月29日(木)~7月16日(水) |

| 会場 | 明治大学博物館 特別展示室 |

| 開館時間 |

平日 10:00~17:00(最終入場16:30)

土曜 10:00~16:00(最終入場15:30)

休館 日曜・祝日

|

| 料金 | 無料 |

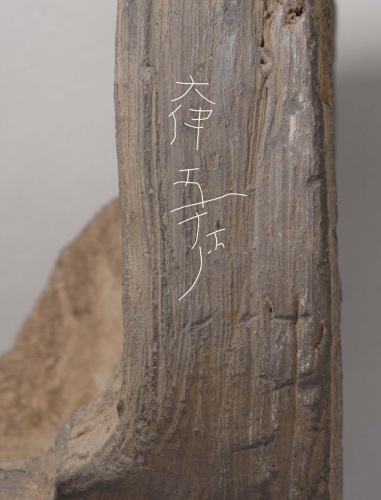

神奈川県千代廃寺の「五十戸」銘文字瓦(文字部分を加工しています)

神奈川県千代廃寺の「五十戸」銘文字瓦(文字部分を加工しています)

長野県信濃国分寺の軒丸瓦

長野県信濃国分寺の軒丸瓦

大坂城の金箔軒丸瓦

大坂城の金箔軒丸瓦

江戸時代の鬼瓦

江戸時代の鬼瓦

明治大学博物館

<ご案内>

当館では、以下の事項に係る問い合わせについては、ご回答いたしません。予めご承知おきください。

・鑑定並びに同定及び市場価格に関する問い合わせ。

・史料の判読、解読、注釈及び翻訳に関する問い合わせ。

・ある事項(事柄・事件・人物)についての調査及び関連する資料の所蔵調査に関すること等、調査・研究の代行にあたる問い合わせ。

・網羅的な文献目録の作成にあたる問い合わせ。

・研究者の紹介及び仲介に関する問い合わせ。

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1 アカデミーコモン地階

eメール:museum-info★mics.meiji.ac.jp(★を@に置き換えてご利用ください)

TEL:03-3296-4448 FAX:03-3296-4365

※土曜日の午後、日曜日・祝祭日・大学の定める休日は事務室が閉室となります。