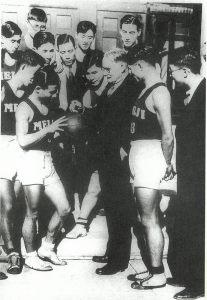

ネイ・スミス氏の指導を受ける(1932年)(『明治』第15号より転載、下の写真も同様)

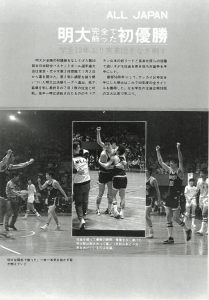

ネイ・スミス氏の指導を受ける(1932年)(『明治』第15号より転載、下の写真も同様) 全日本選手権優勝(1975年)

全日本選手権優勝(1975年)

当部の創設者である妹尾堅吉(1927年卒)は、YMCAで実施されているバスケットボール競技に興味を持ち、1925(大正14)年6月に大学の許可を得て「学友会篭球部」として当部を発足した。妹尾は1927(昭和2)年の卒業後1989(平成元)年までの65年間、明治大学バスケットボール部のOB会長をとして活躍、1930(昭和5)年には日本バスケットボール協会の創立にも参加している。創部の1925(大正14)年に加盟した当時のリーグは、立教、早稲田、商(現一橋大学)、中央、東大に明治を加えた六校で行われていたようである。

当部は、韓国の高麗大学、米国のハワイ大学など海外遠征の機会も多いが、そのさきがけとして1932(昭和7)年に初の米国遠征を行っている。この際にバスケットボールの考案者である、ジェームス・ネイ・スミス博士から直接指導を受けたことが記録に残されている。また、高麗大学との定期戦は次回で第50回の開催を迎える歴史ある国際交流定期戦となっており、学生スポーツにおけるグローバル化の先駆者としてその活動を継続している。

競技成績は創部以来、優勝まであと一歩というところを繰り返すものの実現できなかったが、創部35年目の1960(昭和35)年にインカレ初優勝を手にした。その後、1963(昭和38)年~1964(昭和39)年の連覇、1970(昭和45)年~1972(昭和47)年と1974(昭和49)年~1976(昭和51)年の2度の3連覇は、当部の黄金時代として現在でも目を引く記録として残っている。そして、最も特筆すべき記録は、1975(昭和50)年に全日本総合バスケットボール選手権(天皇杯)で実業団チームを撃破し、「日本一」を勝ち取ったことである。実業団チームが圧倒的な実力を持っており大学生チームが勝つのは至難の業であったこの時期に、この優勝を勝ち取った価値は非常に大きく、その後に大学チームで天皇杯優勝をしたチームは無いことがその偉業を物語っている。当時のメンバーには主将の山本浩二(1975年卒)や北原憲彦(1977年卒)などがおり、その後日本代表チームの中心選手としてオリンピック出場を果たし活躍している。また、その時代の実業団チームの主力には当部OBが多く在籍しており、日本代表選手も非常に多く輩出している。複数のオリンピックを経験した今泉健一(1956年卒)、江川嘉孝(1966年卒)、森哲(1972年卒)などは日本代表の中心選手として大いに活躍した。

当部の黄金時代の後は関東1部リーグでは活躍するものの優勝までは手が届かない時代が続き、徐々に1部リーグと2部リーグを往来する状況が続くこととなった。しかしながら2010(平成22)年以降は安定した力を発揮し1部リーグに定着、上位進出を狙えるところまで持ち直してきている。2020(令和2)年現在、400人を超えるOBが社会で活躍しており、大手企業トップなど財界人も数多く輩出している。また、Bリーグ(プロリーグ)が2015(平成27)年に発足しバスケットボール競技の人気が過熱する中、20名近くの当部卒業生が現役プロ選手として活躍しており、東京オリンピックの日本代表候補にも数名選出されている。

バスケットボール部出身のオリンピック大会日本代表選手

| 大会

|

開催地

|

|

氏名

|

卒業年

|

| 第16回(1956年)

|

メルボルン

(オーストラリア)

|

選手

選手

選手

|

藤田 学

今泉 健一

大平 礼三

|

1956年

1956年

1957年

|

| 第17回(1960年)

|

ローマ

(イタリア)

|

選手

選手

|

今泉 健一

志賀 政司

|

1956年

1961年

|

| 第18回(1964年)

|

東京

(日本)

|

選手

選手

選手

|

志賀 政司

江川 嘉孝

角田 勝次

|

1961年

1966年

1966年

|

| 第20回(1972年)

|

ミュンヘン

(西ドイツ)

|

選手

|

森 哲

|

1972年

|

| 第21回(1976年)

|

モントリオール

(カナダ)

|

コーチ

選手

選手

選手

|

江川 嘉孝

森 哲

山本 浩二

北原 憲彦

|

1966年

1972年

1975年

1977年

|

バスケットボール部出身の世界選手権大会日本代表選手

| 大会

|

開催地

|

|

氏名

|

卒業年

|

| 第4回(1963年)

|

リオデジャネイロ

(ブラジル)

|

選手

選手

選手

|

志賀 政司

江川 嘉孝

角田 勝次

|

1961年

1966年

1966年

|

| 第5回(1967年)

|

モンテヴィオ

(ウルグアイ)

|

選手

|

江川 嘉孝

|

1966年

|

| 第8回(1978年)

|

マニラ

(フィリピン)

|

審判

|

藤堂 匡令

|

1954年

|