2026年02月03日

和泉キャンパスグラウンドでの軍事教練のようす(昭和戦前期)

和泉キャンパスグラウンドでの軍事教練のようす(昭和戦前期) 駿河台キャンパスにあった銃器室(昭和戦前)

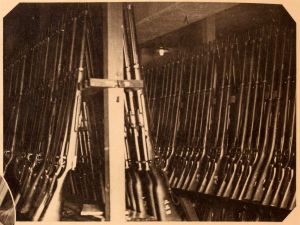

駿河台キャンパスにあった銃器室(昭和戦前)

2025.4

大学に「銃器保管庫」があった時代

明治大学史資料センター運営委員

若林幸男(商学部教授)

戦前期、義務教育の小学校を卒業後、中学などに進学し、徴兵猶予措置をとっていた比較的経済的に恵まれた若者にとっては、10代後半になると、この措置の継続を果たすために徴兵猶予の権利を持つ教育機関のいずれかに席を得る必要があった。20世紀初頭、旧制高等学校や医学部受験で失敗し、「徴兵猶予の関係から私立(明治・・・執筆者補足)大学へ入ってしまった」(『明治大学百年史』通史編Ⅰ)という先生方の述懐も決して珍しいことではない。「当分大学ニ入リ、ソレカラ高校ニ入ッテハ何ウカト思フ」(同上)と、「高校に入学するために、ひとまず大学に入っておく」(「」内の原文には・(傍点)あり)という。今から考えると何か逆のようであるが、旧制高校はいくつかの帝大(専門課程、当初は東京大学のみ)に進学するための教養課程の全寮制教育装置(イギリスのパブリックスクールをモデルとした)であり、この受験に失敗した場合、専門学校令による「大学」である慶応、早稲田、明治などに一度在籍しておけば、徴兵猶予の関係上からもよい、それから改めて高校を受験しようという判断である。単線系の教育制度しかない戦後社会から複線系の教育制度を持つ戦前をみると、このように理解できないこともある。

徴兵猶予措置は一年志願兵制度の一環として採用されており、その特権を持つ学校に在学すると、措置を継続することができた。その後27歳までの任意の時期に一年の幹部候補(軍隊の下士官・士官などのこと)教育を受ける仕組みである。多くの若者は猶予が切れる大学卒業と同時に一年志願兵として入営していった(したがって、1910年代後半からは在学中会社に内定し、入社1年目にこれを済ますことが多くなる)。これはもともとプロイセンで国民皆兵制度を実施する際、中産階級の再生産装置として設置された社会制度で、日本でも1943年前後、いわゆる「学徒出陣」の時代まで続いた。

徴兵猶予措置は一年志願兵制度の一環として採用されており、その特権を持つ学校に在学すると、措置を継続することができた。その後27歳までの任意の時期に一年の幹部候補(軍隊の下士官・士官などのこと)教育を受ける仕組みである。多くの若者は猶予が切れる大学卒業と同時に一年志願兵として入営していった(したがって、1910年代後半からは在学中会社に内定し、入社1年目にこれを済ますことが多くなる)。これはもともとプロイセンで国民皆兵制度を実施する際、中産階級の再生産装置として設置された社会制度で、日本でも1943年前後、いわゆる「学徒出陣」の時代まで続いた。

「兵隊にとられる」(「とられる」には・(傍点)あり)ことは「傷病」や「戦死」を覚悟せざるをえない。徴兵されたら大変な目にあうため、当時、徴兵に備えるための保険会社が次々に誕生した(現富国生命など)。ただし、師範学校出の教員など一部の職業や中産階級の子弟などについては、日本でもプロイセン同様、「代人」制度など様々な徴兵猶予・回避措置がとられてきた(1889年の改正徴兵令でほぼ消滅)。このうち、長年存続したのが、この中等教育以上の教育機関進学者への徴兵猶予特例であった。

ただ、この制度はもともと軍隊の幹部候補生の再生産構造の一つであったから、中等教育以上の教育機関そのものが、国民皆兵制度と無関係であったかというとそういうわけではなかった。この制度が適用されるのが、中等以上の教育費に耐えられる比較的裕福な家庭の子弟だけであり、これに対して世論が一斉に反発したからである。猶予中も何らかの形で国民皆兵原理が浸透している点を表現する必要があった。

一年志願兵制度が確立する二回の徴兵令改正(1883年、1889年)の時期、文部省訓令「府県立尋常中学校体操兵式体操細目」が出される前後、大阪府などが率先して府立中学に軍事教練類似の授業を配当していった。指導者(退役軍人・後の配属将校)や銃火器が配給され、その時間はクラスが小隊や中隊単位に組織された。一年に一回程度の「発火」(実射)練習が行われるようになっていった。やがて徴兵猶予措置の続く中等・高等教育機関全体が、この科目をカリキュラム内に置くようになる。1920年、大学令に基づく大学に昇格した明治大学も、予科を3年に延長し、学部3年と合わせて6年制となったが、その予科には毎学年に正式科目として兵式体操が配置されている。

写真にあるのが、和泉での軍事教練の模様と、その「兵式体操」で使用された銃を収納している倉庫である。厳重な保管がなされていたというが、そもそもこのような物騒なものがキャンパスの中に置かれていた時代があったことは現代からすると異様にうつる。ただ、ウクライナでは今の戦闘状況が終了するまでという、ほぼ無期限の徴兵制度が実施されているし、お隣の韓国なども徹底した国民皆兵制度の下にある。次世代が再びこのような異様な光景を目にしないよう、学校制度を規定する社会の再生産構造そのものに対して注意を向けることも我々の世代の重要な責務なのだと考える。