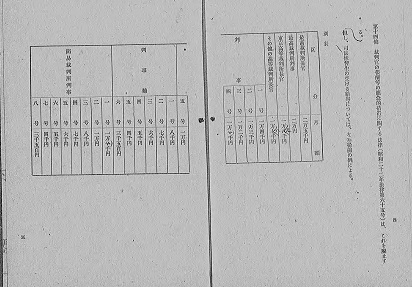

裁判官の報酬等に関する法律・御署名原本・昭和二十三年・法律第七五号(部分)、国立公文書館デジタルアーカイブ

裁判官の報酬等に関する法律・御署名原本・昭和二十三年・法律第七五号(部分)、国立公文書館デジタルアーカイブ

2024.6

第12週「家に女房なきは火のない炉のごとし?」を振り返って

明治大学法学部教授、大学史資料センター所長/図書館長

村上 一博

村上 一博

寅子は念願だった裁判官になることができました。東京家庭裁判所判事補に任用されたのです。もっとも、最高裁判所家庭局事務官との兼務でしたが。最高裁判所長官の星朋彦(平田満さん)から直々に判事補に任命されて、台本通りに、嬉しさを爆発させるのだろう(語りも「きたあ !!!」と)と思いきや、でき上がった映像を見ると、兼務と聞いてイマイチ喜んでいない寅子がいました。判事補兼事務官というのは、いくら人手不足の当時でもなかったでしょう。

実際の三淵さんは、昭和22年6月司法省嘱託(司法省民事部民法調査室配属)を経て、昭和23年1月に最高裁判所事務総局家庭局兼民事局事務官となり、その約1年半後の昭和24年8月に東京地方裁判所民事部判事補に採用されました。女性の裁判官としては2番目でした。女性裁判官第1号は、同年4月に採用された石渡満子(明治大学専門部女子部・法学部出身、昭和22年高等試験司法科合格)です。ちなみに、検察官第1号は、門上千恵子(九州帝国大学法文学部出身、昭和18年高等試験司法科合格)です。両人とも、終戦後に司法研修所で司法修習生として初めて男性と一緒に修習を受けた女性たちでした。

最高裁事務総局初代家庭局長の多岐川幸四郎は、「家庭に光を、少年に愛を」をスローガンに、家庭裁判所の五つの性格、すなわち、①独立性(かつて家事審判と少年審判が分担していた機能を統合した、地方裁判所とは別の独立した機関であること)・➁民主性(従来の裁判所のような冷厳な場所ではなく親しみのある国民の裁判所であること)・➂科学性(アメリカに倣って精神科医を常駐させるなど事件の科学的処理に務めること)・➃教育性(少年審判に関わる職員は教育者としての自覚を持つこと)・⑤社会性(少年に関わるすべての機関と綿密に連携すること)を掲げました(実際の宇田川潤四郎も同じです。もっとも、願掛けの滝行をすることはなかったと思います)。家庭裁判所が当時直面していた最大の問題は、巷に溢れていた戦災孤児たちをいかに保護するかということでした。昭和23年に厚生省が行った全国調査によれば、全国で約123,500人、広島県が最多で約6,000人、東京は約5,800人の戦災孤児がいました(実際にはもっと多かったでしょう)。

ドラマで語りが説明していたように、政府は、終戦から1ヶ月後の昭和20年9月「戦災孤児等保護対策要綱」を取り纏め、①個人家庭への保護委託、②養子縁組の斡旋、③集団保護という三つの方策を打ち出しましたが、どれも満足に実行することができず、路上に屯する孤児たちは、生きるために窃盗・強盗などの犯罪に走るようになりました。昭和21年の少年刑事犯の検挙者数はなんと約10万人。そのため政府は、昭和23年9月「浮浪児根絶緊急対策要綱」を閣議決定して、浮浪児たちを強制的に施設に収容することにしました。しかし施設は数が足りないうえ、そこでの生活は食糧不足などもあって快適とはいいがたく、脱走する者が相次いだようです。こうした行き場のない浮浪児たちに、生活できる場を確保してやる仕事が、家庭裁判所に課せられたのです。

寅子や稲垣・小橋たちは、浮浪児を預かってくれる「補導委託先」の確保に奔走していましたね。轟と「よね」の法律事務所に出入りしていた道男(和田庵さん)の受入れ先がどうしても決まらず、結局、寅子は自分の家に連れ帰ってしまいます。家族は、道男を露骨に厄介者扱いしましたが、「はる」だけは、道男に、戦死した息子直道の面影を重ね合わせて・・・。優しく接する「はる」に、道男も少しずつ心を開くようになっていきましたね。「慣れてないのよね、誰かに優しくされることに」という台詞、死の床で道男を抱擁して「あなたに[こう]してあげたかった・・・よくここまで一人で生きてきたね」「・・・すべてを突っぱねちゃ駄目」と言うシーンには胸があつくなりました。最後の日記には、家族への思いが書かれているかと思いきや、裁判官の給与を調べて、寅子の今後の収入見込みと貯蓄計画などが書かれていました。シッカリ者の「はる」らしい日記でした。当時の裁判官の給与額などは私が調べました(昭和23年7月「裁判官の報酬等に関する法律」(法律第75号)によると、月給は、採用されたての6号判事補で3,500円、等級が上がると500円~1000円ずつ上がっていきます。ちなみに最高裁判所長官は25,000円でした)。

さて、寅子と「よね」のわだかまりが溶けるには、まだ少し時間がかかりそうですし、香子と名前を変えたヒャンちゃんもなかなか心を開いてくれません。さらに、梅子の夫が亡くなったようですから(鷲尾真知子さんが演じる常が、嫁の梅子を睨んでいましたね)、これから大庭の家族で一悶着起こりそうです。

【補足】

明治大学博物館で開催中の連続テレビ小説「虎に翼」放送に関連した企画展ですが、3月25日の開幕から約3か月間で2万7千名を超える方々にご来館いただきました。間もなく、7月1日(月)からは新たな出演者衣装、番組で使用された小道具等を展示予定です(現在展示中の猪爪寅子役伊藤沙莉さん着用衣装、花岡悟役岩田剛典さん着用衣装、シーン写真は6月29日まで)。機会があればご来館ください。

明治大学博物館で開催中の連続テレビ小説「虎に翼」放送に関連した企画展ですが、3月25日の開幕から約3か月間で2万7千名を超える方々にご来館いただきました。間もなく、7月1日(月)からは新たな出演者衣装、番組で使用された小道具等を展示予定です(現在展示中の猪爪寅子役伊藤沙莉さん着用衣装、花岡悟役岩田剛典さん着用衣装、シーン写真は6月29日まで)。機会があればご来館ください。

関連リンク

- お問い合わせ先

-

博物館事務室(明治大学史資料センター担当)

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1 アカデミーコモン地階

eメール:history★mics.meiji.ac.jp(★を@に置き換えてご利用ください)

TEL:03-3296-4448 FAX:03-3296-4365

※土曜日の午後、日曜日・祝祭日・大学の定める休日は事務室が閉室となります。

当センターでは、明治大学史に関する資料を広く収集しております。

明治大学史関係資料や各種情報等がございましたら、どのようなことでも結構ですので、上記までご一報くだされば幸いです。