2026年02月03日

◎1881年 開校当初の明治法律学校(数寄屋橋キャンパス)想像図 ※ 開校時の写真は1枚も現存せず、創立70周年のときに想像図として作成させたもの

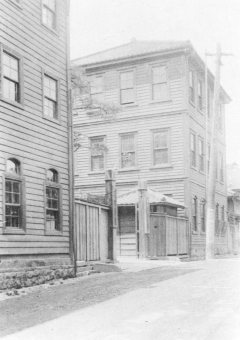

◎1881年 開校当初の明治法律学校(数寄屋橋キャンパス)想像図 ※ 開校時の写真は1枚も現存せず、創立70周年のときに想像図として作成させたもの ◎1886年 数寄屋橋から移転した初の自前の校舎である「南甲賀町校舎」 現 日本大学病院付近

◎1886年 数寄屋橋から移転した初の自前の校舎である「南甲賀町校舎」 現 日本大学病院付近 ◎ニコライ堂の建設現場から撮影された駿河台キャンパス校地の前身 旧小松宮彰仁親王の邸宅『明治・大正・昭和 東京写真大集成』より引用

◎ニコライ堂の建設現場から撮影された駿河台キャンパス校地の前身 旧小松宮彰仁親王の邸宅『明治・大正・昭和 東京写真大集成』より引用 ◎幻の初代記念館(創立30周年及び駿河台キャンパス移転記念) ※瓦斯暖炉からの失火により全焼 1911年(明治44年)10月~1912年(明治45年)3月

◎幻の初代記念館(創立30周年及び駿河台キャンパス移転記念) ※瓦斯暖炉からの失火により全焼 1911年(明治44年)10月~1912年(明治45年)3月

2024.10

あなたも知らない?明治法律学校の開校やその後のキャンパス移転に関するトリヴィア集

明治大学史資料センター運営委員

岩﨑 宏政 (調査役)

明大生を始め、校友の皆さんもご存じのとおり、明治大学は、その前身である明治法律学校の開校(1881年1月17日)以来、現在まで実に約143年という歴史を刻んでいる。その歴史の長さはもちろんのこと、創立者である岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代 操の3先生の、明治維新により新たな時代を迎えた我が国における優秀な法曹の育成への熱い思いを基にした明治法律学校での教育活動を出発点として、その後多くの後進の明大人によって、その活動が継承されており、換言すれば同校開校以来、現在までの一日一日のその営みの積み重ねのすべてが、明治大学の歴史そのものである。

思い起こせば今では筆者も、学生時代を含めると47年間という長きに亘り、明治大学の歴史の凡そ約三分の一に関わってきた「明大人」の一人ともいえるのかもしれないが、学生時代には、創立者3先生の名前の苗字程度しか知らなかったと記憶している。実際には、母校の歴史や由来との関わりをもつようになった契機は、2015年に同センター運営委員を拝命したことである。

これに伴い、当時の学部間共通総合講座「明治大学の歴史Ⅰ」という「自校史」の授業科目の運営に関わることになったのだが、歴史といっても、学術的な考察力や知見を有していた訳ではなかったので、明治大学との運命の糸を手繰り寄せて、明治大学を母校とする人生選択をしてくれた明大生にとって、少しでも母校愛醸成のきっかけになればという思いで、「明大トリヴィア」という視点で、後輩でもある明大生を始め、同じ明大人である校友の皆さんに伝承していくこととした。

このような経緯から、今回のコラムは、前身である明治法律学校及び明治大学の歴史や由来の中でも、自身もかつては知らなかったし、かつ、多くの明大人にもあまり知られていない開校時やその後の駿河台へのキャンパス移転に関わる「明大トリヴィア」をいくつかピックアップしてみたい。

1 明治法律学校の名前の由来は、元号【明治】ではなかった?

明治法律学校の名前の由来は?と問われたら、「開校時の元号が【明治】だったから」と思っている方が多いと思う。この答えは間違いではないが、正答とするには不十分である。

1880年12月8日に、「明治法律学校設立上申書」とともに東京府に提出された「明治法律学校設立の趣旨(趣意書)」によると、次のように記載されている。【現代語訳・抜粋】

「・・・同心協力して一つの学校を設立し、まさに一般の人々と協力して、大いに法の道理を講究し、その眞諦(しんたい:究極の真実)を拡張しようと思っている。これを名付けて明治法律学校という。これは私的に聖徳の高い天皇に遭遇した喜びを表したもので・・・。」

よって校名の「明治」は、元号というよりは、徳の高い「明治天皇」の時代を生きる喜びを称えて付けられたものである。

2 明治大学の発祥の地(明治法律学校の開校地)は、開校直前までなかなか決まらなかった!

前述の「明治法律学校設立上申書」の段階の開校地(予定)は、何と「東京府麹町区上六番町36番地(現 東京都千代田区三番町16番地 東郷元帥記念公園の一角)の宮城浩蔵宅であった。これは、開校1か月前にも関わらず、正式な開校地が決定していなかったためであり、その後、交渉の結果、東京府への移転届の提出により、麹町区有楽町三丁目一番地(現 千代田区有楽町2丁目2番地の北側:ヒューリックスクエア東京付近)の数寄屋橋の「旧島原藩上屋敷(松平忠和邸)」内の「三楽舎跡」を校舎(数寄屋橋キャンパス)として借り受けて開校した。この開校地の決定交渉については、創立者のほかに、明治法律学校の開校に関わった「最初の学生兼事務職員」でもある斎藤孝治の尽力が大きく、東京府への開学届は、斎藤の氏名で提出されている。

因みに、この開校地については、開校後長い間特定に至ることがなかったが、創立114年を経過した1995年11月2日に、ようやく開校地付近に「明治大学発祥の地記念碑」 明治大学発祥の地 | 明治大学 (meiji.ac.jp) が建立された。(現在では、都心の有楽町でも一等地にある。)

また、島原藩主(松平忠和)は、第15代将軍 徳川慶喜の実弟であり、島原藩は、その家禄(15, 000石)に応じ、江戸に上屋敷(約4,000坪)と三田の中屋敷(約11,000坪)を拝領していた。

その後、1871年の「版籍奉還」によって、中屋敷は明治政府に献納されたが、その後、慶応義塾の校地(三田キャンパス)となっており、明治大学と慶應義塾大学との校地に関わる縁である。

3 明治法律学校は、なぜ「数寄屋橋キャンパス」を開設することになったのか?

(1) 旧島原藩邸があった有楽町は江戸時代、「大名小路」と称されるほど大名屋敷が集中していたこともあり、所有者の一部は、明治政府からの接収を免れた屋敷で、賃料を取って「貸間業」を行っていた。

(2) 多くの学生を一堂に集めて授業を行うには、大広間のある武家屋敷は、格好の施設であった。

(3) 創立者を含めた創立時の講師は、専任ではなく、日中は官庁を中心とした官庁や他校で別の仕事をもっていたため、有楽町は、司法省を始めとする官庁街に至近で都合がよかった。

(授業時間 7:30~8:30、15:30~16:30、18:00~19:00の3時限制)

(4) 居室の多い旧島原藩邸を、教場としてだけでなく、地方出身者向けの寄宿舎として利用しようと考えていたと思われる。

4 「数寄屋橋キャンパス」からの移転を迫られた理由とは?(一部仮説)

明治法律学校が数寄屋橋の「旧島原藩上屋敷(松平忠和邸)」内の「三楽舎跡」に開校した当初は、僅か44名に過ぎなかった学生数は、1881年末には381名、1882年には406名、1883年には345名に急増したが、急ごしらえの校舎である「三楽舎跡」は、当初から収容可能な人数を超過する状況になっており、学校の移転計画が喫緊の課題となった。

加えて、1884年11月に、東京府知事から、近代国家の首都に必要な整備計画の一部として、「新橋・上野間に線路を通し、最低2か所の停車場を新設し、交通及び貨物運輸の便利を増進させるべきである。」との※初の都市計画(東京府市区改正意見書)が発表された。

この計画の発表に伴い、旧島原藩邸の敷地を横切る形で官営鉄道の延伸計画が策定されたことも外的な要因として影響し、松平家は、この敷地の一部あるいは全体を手放し、藩邸内の建物は一掃されたものと推測される。(実際に、数寄屋橋近辺に東京市街高架鉄道の新永間市街線が開通したのは1910年のため仮説とした。)

※1885年 内務省内に東京市区改正審議会を設置し同意見書の審議を始める。

1888年3月 同意見書に係る最終案議決

1894年7月 日清戦争開戦により、この計画の諸事業は中止・棚上げ

1896年 この計画に係る工事再開

1899年 用地買収開始するも日清戦争後の不景気、その後の日露戦争開戦により工事中断

1906年4月 日露戦争の終結に伴い工事再開

1910年9月 烏森駅(現 新橋駅)から有楽町駅を経て、呉服橋仮停車場まで開業

5 数寄屋橋からの移転先である「南甲賀町校舎」は、多くの教育機関の集積する「神田」にあった!

前述したような経緯もあり、明治法律学校は、創立者を中心とした個人的な「莫大な借金」の末、他の教育機関各校の集積する神田地区に、念願の自前の校舎(校地は借地)を建築して移転した。

◎南甲賀町校舎

・ 移転先 東京府神田区駿河台南甲賀町11番地 校地約400坪 (現 日本大学病院付近)

・ 竣工 1886年12月 ※ 12月11日に南甲賀町校舎移転開校式挙行(福沢諭吉も出席)

・ 建設費 12,360圓(当時) ※ 当初予算5,000圓から大幅な建築費増を借金により捻出

・ 校舎のほか学内に学生200名収容の寄宿舎 (神田界隈では唯一の施設で、地方出身者の受入に有利だったと推測される。)

・ 設計者 岸本辰雄校長

6 創立30周年に合わせて、「南甲賀町校舎」から「駿河台校舎(現 駿河台キャンパス)への移転という「奇跡」が、明治大学発展の礎となった!

初めて自前で建設された南甲賀町校舎は、移転初年度から、座席数が不足し、学生が立って授業を受けざるを得ないほどの盛況だった。学生数も前年より約600名も増加し、1,262名となったこともあり、この喫緊の課題に対応するため、竣工2年後の1888年には、早くも増築工事に着工した。

このような状況の下に明治法律学校は、1903年8月25日、専門学校令に基づき、「明治大学」と改称した。(大学と名は冠しても、法的には「専門学校」という位置づけであった。)

この時期になると、南甲賀町校舎では、もはや増築では学生数の増加に対応できない状況になっていた。

その対応策として、猿楽町に第二寄宿舎を新設したり、元神田中学校校舎を購入して「錦町分校」を設置したほか、その後も南甲賀町校舎の増築を図るなどしたが、抜本的な解決には至らなかった。

このような時期に、南甲賀町校舎から至近距離にある、同じ駿河台南甲賀町14・15・16番地の旧小松宮彰仁 (こまつのみやあきひと) 親王邸約3,800坪の賃借の見通しが立ち、早速、建築工事に入った。この奇跡とも言える新キャンパス用地との出会いがあったからこそ、その後1920年に制定された「明治大学校歌」にも「白雲なびく駿河台」とうたわれる現在の駿河台キャンパスが存在することになったのである。この新キャンパスには、明治大学創立30周年及びキャンパス移転を記念する象徴的な建物として「記念館」が建設されることになった。

因みに、この時に賃借した校地は、現在のリバティタワー付近で、元は旧小松宮家の馬場であり、当時は、東京鉄道(都電のルーツの一つ)の運輸課出張所・電車庫として使用されていたとのことである。

なお、明治大学ではこの時既に、同じく旧小松宮家所有の隣接地(現アカデミーコモン付近)を運動場として賃借していたことから、校地を集約できるこの移転計画には大変好都合であった。

新校舎着工から1年後の1911年10月14日から26日の間の6日間に亘り、明治大学創立30周年記念及び校舎新築落成移転式が挙行された。

7 明治大学を襲った二大事件!

(1) 初代記念館、失火により全焼

創立30周年を祝った翌1912年3月5日午後11時半頃、初代記念館は、瓦斯暖炉からの失火により全焼してしまった。新築後、半年も経たずに消滅した「幻の記念館」であった。

ただし、火災保険に加入していたため、基本金の一部を流用し、すぐさま1912年10月に二代目の記念館を再建することができた。※ 同年7月30日明治天皇崩御により改元(大正)

(2) 創立者・初代校長 岸本辰雄先生急逝

1912年4月4日、初代記念館の焼失により再建の対応に忙殺され、また、心労も重なっていたであろう、明治法律学校の創立者で初代校長である岸本辰雄先生が、市電で駿河台校舎へ向かう通勤途中、車中で脳溢血のため倒れ逝去された。

先に逝去された矢代 操先生、宮城浩蔵先生に続き、この岸本先生の逝去により、明治大学は創立者3名のすべてを失い、大学運営は、後進の明大人に引き継がれていくことになった。

また、このことに関連するかの如く、岸本先生の3か月後、明治法律学校の校名の由来である「明治天皇」の崩御に伴い、元号は「大正」と改元され、新たな時代の幕開けとなった。

参考資料

・ 明治大学の歴史 明治大学史資料センター編(2017年)

・ 私学の誕生 -明治大学の3人の創立者- 明治大学史資料センター編(2015年)

・ 図録 明治大学百年 明治大学編(1980年)