2026年02月03日

現在の聖橋(2025年9月30日に筆者が撮影)

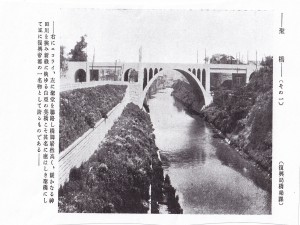

現在の聖橋(2025年9月30日に筆者が撮影) 『帝都復興事業大観 下巻』(1930年)掲載の聖橋

『帝都復興事業大観 下巻』(1930年)掲載の聖橋 現在、SOMPO美術館で開催中のモーリス・ユトリロ展

現在、SOMPO美術館で開催中のモーリス・ユトリロ展

2025.10

阿久悠と、ユトリロの白の多い油彩画のような聖橋

校友で作詞家・小説家の阿久悠(1937~2007)は、神田川とJR中央線・総武線の線路を跨いで立つ聖橋の風景を愛していた。この風景は彼の創作のなかでいくどか題材化されており、たとえば長編小説『銀幕座 二階最前列』(講談社、1996・7)では、「M大」に在籍する主人公がこの橋梁上で、まるで「フランス映画のようであった」(「お茶の水ノンポリ連」)と恍惚感を覚える場面を描いた(拙稿「阿久悠と聖橋の風景」、明治大学ホームページ<大学史資料センター「白雲なびく~遥かなる明大山脈~」、2025・9、https://www.meiji.ac.jp/history/meidai_sanmyaku/thema/article/qfki0t000008ql82.html>を参照)。このように聖橋の風景は阿久悠にとって、フランス的な詩情を湛えた空間だが、それは具体的にはどのような点においてなのだろうか。

明治大学史資料センター運営委員・阿久悠記念館運営責任者

冨澤 成實(政治経済学部教授)

聖橋は、関東大震災からの復興事業の一環として、1927(昭和2)年7月に竣工した橋梁である。その名称は、神田川北岸の湯島聖堂と南岸の日本ハリストス正教会復活大聖堂(通称・ニコライ堂)を結ぶことに由来する。当時の最高水準の技術力を結集した橋梁で、河川を跨ぐ中央径間は鉄筋コンクリートアーチ橋、線路と反対側の外堀通りを跨ぐ側径間は鋼鈑(こうはん)桁橋で構成されている(阿部貴弘『土木遺産さんぽ~まち歩きで学ぶ 江戸・東京の歴史~』理工図書、2024・12、40~41ページを参照)。

このように聖橋は100年近くにわたる歴史をもつが、一時期はその姿をやや変えてもいた、という。アーチの表面は当初、建築家・山田守により石などを貼らずにコンクリートの地肌のままにデザインされた。しかし、1990(平成2)年のデザイン事業で新たに石積模様が施されることにより、それは消失した。が、その後、2015(平成27)年から実施された補修工事に合わせてデザインの復元も図られ、2018(平成30)年には約30年ぶりに当初の姿が復活し、現在にいたっている(紅林章央『東京の橋 100選+100』都政新報社、2018・10、68~69ページを参照)。

当初の聖橋について、竣工の3年後に刊行された東京市政調査会監修・日本統計普及会編纂『帝都復興事業大観 下巻』(日本統計普及会、1930・3)は、橋梁の全景写真に添えた文言のなかで、「(前略)新緑に映ゆる白亜の美橋(下略)」(19ページ)というように記している。確かに、たとえば石を積み上げた石垣風の模様にくらべて、コンクリートの地肌は滑らかで均一な質感をもつため陰影を帯びることが少なく、それだけに白色は光沢をより放つことがあるだろう。新緑の季節には、橋梁の白い色彩はのり面植栽を背景にいっそうの輝きを増すにちがいない。さらに清廉で無垢なイメージをもつ白色は、ふたつの聖なる場所を結ぶ橋の徴表としてみごとに機能するといってよい。まことに聖橋は、「白亜の美橋」と呼ぶにふさわしい優美さを備えている。

だが一方で、この白いコンクリートアーチ橋はどこか寂しげな気配をも漂わせてはいないだろうか。

先に引用した『銀幕座 二階最前列』と同じく阿久悠の自伝的な長編小説『最後の楽園 瀬戸内少年野球団・青春編』のなかに、つぎのような場面がある。

いつもの習慣で、プラットホームに足を降ろすやいなや首をねじ曲げてふり仰ぐと、線路と神田川を跨(また)いでいる聖(ひじり)橋が、白の多い油彩画の、たとえばユトリロの風景のように見えた。(「第一章 亜米利加かぐや姫 13」光文社文庫、1986・8)

「М大」の大学生である主人公・櫟壮介(いちい・そうすけ)が「御茶ノ水」駅のホーム上からこうして聖橋を見あげたのは、1956(昭和31)年春のことである。したがって、彼が眺めたのは当初のデザイン、つまりコンクリートの地肌のままの聖橋であった。そしてそれを、白色を多く用いたユトリロの油彩画に重ねた点がとても興味深い(ちなみに阿久悠が神田駿河台の明治大学に在籍したのは1955(昭和30)年から1959(昭和34)年までの4年間だったので、作者自身も学生時代に心を寄せていたのは当初のデザインの聖橋だったことになる)。

モーリス・ユトリロ(1883~1955)は、哀愁漂うパリの街並みを描いた、20世紀フランスの画家としてよく知られている。とりわけ、三期に区分される作家的な生涯の中間に位置する「白の時代」の作品群はもっとも評価が高く、古い教会や石畳の坂道、人けのない裏通りなどを題材に、白・灰色・淡い青を基調に抑制した色彩で、彼の生まれたモンマルトルを含めたパリとその郊外の街並みを数多く描いた。「白の時代」の風景画は、実際の景観の再現という以上に、どれも幻想的で沈鬱な雰囲気をまとっている。むしろ、パリは、灰白色を多く用いた彼の油彩画の出現によって、静謐でメランコリックな表情をもつ街として新たに可視化されるようになった、とさえいうことができるにちがいない。

先に引用した『最後の楽園 瀬戸内少年野球団・青春編』の一節は、「初夏とも思える風が吹」(第一章 13)く春の場面であるが、物語の後半では季節は冬に移る。

冬の気配になると、お茶の水界隈はますますパリを思わせる。勿論本物のパリを見たことがないから、壮介がそう思うのは、フランス映画からの連想である。

ザラザラとした冬の空気に身を縮めながら、人生を噛みしめているような人々をも想う。何故か誰もが小柄に思えるのだ。(第四章 堕ちなさい溺れなさい 11)

パリを訪れたことのない一方で映画館に熱心に通い詰める主人公は、お茶の水界隈をパリのようだと感じている。わが人生を内省しながら人々が行き交う静寂で叙情的な街・パリ——主人公はフランス映画を通じて、お茶の水界隈をこのようにパリ的な街として表象化した。この場面では聖橋への直接的な言及はないのだが、彼が春に眺めた、ユトリロの白の多い油彩画のような聖橋は、冬には彼の眼に、なおいっそうメランコリックに映ることだろう。そして阿久悠にとって、学生時代に接した聖橋を含めたお茶の水の風景は、フランス映画やユトリロの絵画体験によって、このように陰鬱ゆえに詩情ある都市空間として風景化されたということができるだろう。

聖橋の風景を、ユトリロの灰白色の油彩画と重ねたのは、阿久悠の慧眼だった。聖橋を改めて眺めながら、その美しさは哀愁を帯びたコンクリートアーチ橋の白色にあると思うのだ。

【付記】 本稿は科学研究費補助金(令和4(2022)年度 基盤研究(C)課題番号 22K00496)による研究成果の一部である。