2026年02月03日

山脇ゼミが「中野区長と留学生の懇談会」を中野区と共催しました

2025年07月23日

明治大学

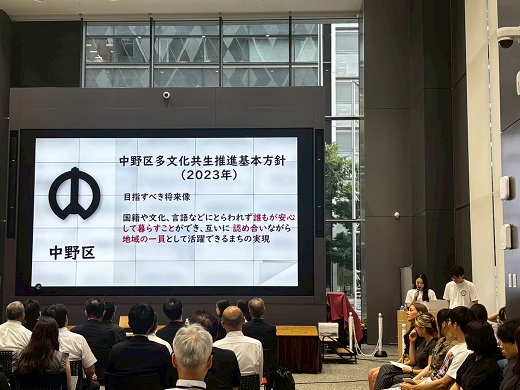

国際日本学部の山脇ゼミは、2025年7月2日に中野区長と留学生の懇談会「共に考える中野のこれから—外国人住民1割時代に向けて」を開催しました。12回目となる今回の懇談会では、中国、韓国、香港、ロシア出身の留学生と日本人学生の7名、そして酒井直人中野区長に登壇していただき、進行は山脇啓造教授が務めました。登壇者は中野区役所のナカノバに集まり、会場に来賓及び聴講者あわせて約30名を迎えるとともに、Zoomで配信するハイブリッド形式で行いました。Zoomでは約50名の方に聴講いただき、参加者は、ゼミ生も含めると学内外から総勢100名を超える人数となりました。

*プログラム

*ショート動画

登壇した学生は以下の7名です。

・ブルジェゾフスカヤ・エカテリーナ(出身:ロシア、所属:イーストウエスト日本学校)

・ヤルツェヴァ・カリーナ(出身:ロシア、所属:イーストウエスト日本語学校)

・王 琳(出身:中国、所属:イーストウエスト日本語学校)

・洪 梓逸(出身:中国、所属:イーストウエスト日本語学校)

・韓 帝努(出身:韓国、所属:明治大学)

・王 信希(出身:香港 所属:明治大学)

・田嶋 美緒(出身:日本、所属:明治大学)

来賓は、出入国在留管理庁の平岡宏一在留支援課長、中野区国際交流協会の白土純常務理事、中野区観光協会の宮島茂明理事長、アクラス日本語教育研究所の嶋田和子代表、ランゲージワン株式会社の猪股武代表取締役社長及びカブレホス・セサル執行役員の7名でした。

懇談会の冒頭に、ゼミ生から中野区と新宿区及び杉並区の取り組みの比較をした調査報告が行われました。調査では、①3区ともコロナ禍後に外国人住民の割合が大きく増えていること、②杉並区では実態調査をもとに基本方針を策定していること、③相談員の対応言語は新宿区が一番多いことなどが分かりました。そして、中野区長に以下の6つの提案をしました。

*調査報告

・多文化共生に関する外国人・日本人住民調査の実施

・外国人区民も参加する多文化共生区民会議の設置

・ 区役所での住民参加型の日本語教室の実施

・相談方法の多様化(メールやオンライン相談の実施)

・中野の多文化共生をテーマにしたショート動画の募集と発信

・中野のまち歩き交流イベントの開催(山脇ゼミ企画)

ゼミ生の調査報告の後には、オンラインでご参加いただいた保坂展人世田谷区長からコメントをいただき、世田谷区の取り組みについての短い報告を伺いました。

後半のパネル・ディスカッションでは、登壇した6名の学生からは、中野区の好きなところや引っ越し、行政書類の手続き、地震対策について聞きました。「国民健康保険やマイナンバーカードの手続きは複雑で、書類を読むのが非常に難しい」といった意見や、「外国人を受け入れてくれる住居を見つけることに苦労した」などといった意見がありました。

懇談会後に実施したアンケートでは、「健康保険証やマイナンバーの手続きについて、日本人でも難しいと感じるのに外国人の方々からするともっと難しいだろうなと感じた」、「今年は杉並区も同じようなイベントが行われて、ますます23区西部の多文化共生の広がりを感じている」、「現在の中野の状況がわかりとても参考になった」、「留学生が中野区で活躍してもらうことになるのではと期待している」、「外国の方々の日本に住んでいる際の気持ち、悩みを知ることができて、これからの自分の行動に活かそうと思った」などといった感想をいただきました。

以下、登壇者として参加した留学生の感想です。

「普段、何気なく住んでいましたが、改めて私もこのまちの一部なんだと実感できた気がします。あと、明大附属高校の生徒さんが見学に来ていて、多文化共生に興味があって自分の意思で参加したと聞いたのがすごく印象に残っています。そういう若い世代も関心を持っているんだと知って、自分ももっとちゃんと考えていかないと思い、いい刺激をもらいました。」(韓帝努)

「このように留学生が区長と直接交流する懇談会はたぶん中野ならではの機会だと思います。山脇ゼミや中野区が多文化共生にすごく力を入れていることを実感しました。参加して本当によかっただと思います。」(洪梓逸)

以下、懇談会の企画を行ったゼミ生の感想です。

「留学生へのインタビューや区役所の外国人相談窓口の調査を重ねるなかで、中野区の多文化共生の取り組みについて理解が深まった。外国人相談窓口では、担当の方が留学生に真摯に向き合って相談に乗っていて、相手に寄り添う姿勢の大切さを学んだ。一方、インタビューや当日のパネルディスカッションでは、家を借りる困難さや、日本人との交流の壁に悩む声を知り、日本社会の外国人に対する配慮の少なさが浮き彫りになった。彼らの声を拾いながら、多様な文化を受け入れる社会に変わっていく必要性を再認識した。」(国際日本学部3年 森田花菜)

「私は、今回の懇談会の企画・運営に携わることができ、とても貴重な経験になった。特に、中野区の多文化共生の取り組みについて調査を行い、さらに杉並区や新宿区の事例とも比較することで、各区の特徴や違いから多くの学びを得ることができた。当日は、留学生とのパネル・ディスカッションを通して、自分の視点だけでは気づけなかった改善点や課題を知ることができた。自分たちだけで解決するのは簡単ではないが、今回の懇談会を通して明らかになった課題を少しでも解決できるように、今後の自分の活動にもしっかり活かしていきたいと思う。(国際日本学部3年 竹蓋愛香)

「区長と留学生の懇談会の準備では、区役所職員へのインタビュー、相談窓口の調査と留学生へのインタビューを通して、中野区の多文化共生への取り組みと留学生が日本社会へ望むことを理解することができました。当日のパネル・ディスカッションでは、多くの留学生が日本人との交流の少なさについて話していたことが印象に残りました。日本人は積極的に話しかけない、見えない壁を作っていて距離感を感じるといった意見から、自分自身も知らない間に壁を作ってしいるのではないかと考えました。今回の懇談会を通して、日本社会全体で変えていくことが必要な課題だと思いますが、自分自身でも恐れずに交流する、多様な文化受け入れていくことの必要性を再認識しました。」(国際日本学部3年 山崎一空)

「懇談会の準備やパネル・ディスカッションを通して、日本社会がますます外国人を受け入れる制度を整えつつあるという印象を受けました。ただし、生活面での支援はまだ十分ではないと感じました。また、パネル・ディスカッションを通じて、自分と同じ立場にいる人たちの悩みに強く共感する場面が多くありました。一方で、日本人の方々は、外国人にとってどの部分が不便なのか、またどのような手続きが必要ないのかといった点について、あまり実感がないように感じられました。そのため、ケーススタディを通して具体的な受け入れ準備を進めていくことが必要ではないかと思いました。」(国際日本学部3年 ファン・キヒョン)

*プログラム

*ショート動画

登壇した学生は以下の7名です。

・ブルジェゾフスカヤ・エカテリーナ(出身:ロシア、所属:イーストウエスト日本学校)

・ヤルツェヴァ・カリーナ(出身:ロシア、所属:イーストウエスト日本語学校)

・王 琳(出身:中国、所属:イーストウエスト日本語学校)

・洪 梓逸(出身:中国、所属:イーストウエスト日本語学校)

・韓 帝努(出身:韓国、所属:明治大学)

・王 信希(出身:香港 所属:明治大学)

・田嶋 美緒(出身:日本、所属:明治大学)

来賓は、出入国在留管理庁の平岡宏一在留支援課長、中野区国際交流協会の白土純常務理事、中野区観光協会の宮島茂明理事長、アクラス日本語教育研究所の嶋田和子代表、ランゲージワン株式会社の猪股武代表取締役社長及びカブレホス・セサル執行役員の7名でした。

懇談会の冒頭に、ゼミ生から中野区と新宿区及び杉並区の取り組みの比較をした調査報告が行われました。調査では、①3区ともコロナ禍後に外国人住民の割合が大きく増えていること、②杉並区では実態調査をもとに基本方針を策定していること、③相談員の対応言語は新宿区が一番多いことなどが分かりました。そして、中野区長に以下の6つの提案をしました。

*調査報告

・多文化共生に関する外国人・日本人住民調査の実施

・外国人区民も参加する多文化共生区民会議の設置

・ 区役所での住民参加型の日本語教室の実施

・相談方法の多様化(メールやオンライン相談の実施)

・中野の多文化共生をテーマにしたショート動画の募集と発信

・中野のまち歩き交流イベントの開催(山脇ゼミ企画)

ゼミ生の調査報告の後には、オンラインでご参加いただいた保坂展人世田谷区長からコメントをいただき、世田谷区の取り組みについての短い報告を伺いました。

後半のパネル・ディスカッションでは、登壇した6名の学生からは、中野区の好きなところや引っ越し、行政書類の手続き、地震対策について聞きました。「国民健康保険やマイナンバーカードの手続きは複雑で、書類を読むのが非常に難しい」といった意見や、「外国人を受け入れてくれる住居を見つけることに苦労した」などといった意見がありました。

懇談会後に実施したアンケートでは、「健康保険証やマイナンバーの手続きについて、日本人でも難しいと感じるのに外国人の方々からするともっと難しいだろうなと感じた」、「今年は杉並区も同じようなイベントが行われて、ますます23区西部の多文化共生の広がりを感じている」、「現在の中野の状況がわかりとても参考になった」、「留学生が中野区で活躍してもらうことになるのではと期待している」、「外国の方々の日本に住んでいる際の気持ち、悩みを知ることができて、これからの自分の行動に活かそうと思った」などといった感想をいただきました。

以下、登壇者として参加した留学生の感想です。

「普段、何気なく住んでいましたが、改めて私もこのまちの一部なんだと実感できた気がします。あと、明大附属高校の生徒さんが見学に来ていて、多文化共生に興味があって自分の意思で参加したと聞いたのがすごく印象に残っています。そういう若い世代も関心を持っているんだと知って、自分ももっとちゃんと考えていかないと思い、いい刺激をもらいました。」(韓帝努)

「このように留学生が区長と直接交流する懇談会はたぶん中野ならではの機会だと思います。山脇ゼミや中野区が多文化共生にすごく力を入れていることを実感しました。参加して本当によかっただと思います。」(洪梓逸)

以下、懇談会の企画を行ったゼミ生の感想です。

「留学生へのインタビューや区役所の外国人相談窓口の調査を重ねるなかで、中野区の多文化共生の取り組みについて理解が深まった。外国人相談窓口では、担当の方が留学生に真摯に向き合って相談に乗っていて、相手に寄り添う姿勢の大切さを学んだ。一方、インタビューや当日のパネルディスカッションでは、家を借りる困難さや、日本人との交流の壁に悩む声を知り、日本社会の外国人に対する配慮の少なさが浮き彫りになった。彼らの声を拾いながら、多様な文化を受け入れる社会に変わっていく必要性を再認識した。」(国際日本学部3年 森田花菜)

「私は、今回の懇談会の企画・運営に携わることができ、とても貴重な経験になった。特に、中野区の多文化共生の取り組みについて調査を行い、さらに杉並区や新宿区の事例とも比較することで、各区の特徴や違いから多くの学びを得ることができた。当日は、留学生とのパネル・ディスカッションを通して、自分の視点だけでは気づけなかった改善点や課題を知ることができた。自分たちだけで解決するのは簡単ではないが、今回の懇談会を通して明らかになった課題を少しでも解決できるように、今後の自分の活動にもしっかり活かしていきたいと思う。(国際日本学部3年 竹蓋愛香)

「区長と留学生の懇談会の準備では、区役所職員へのインタビュー、相談窓口の調査と留学生へのインタビューを通して、中野区の多文化共生への取り組みと留学生が日本社会へ望むことを理解することができました。当日のパネル・ディスカッションでは、多くの留学生が日本人との交流の少なさについて話していたことが印象に残りました。日本人は積極的に話しかけない、見えない壁を作っていて距離感を感じるといった意見から、自分自身も知らない間に壁を作ってしいるのではないかと考えました。今回の懇談会を通して、日本社会全体で変えていくことが必要な課題だと思いますが、自分自身でも恐れずに交流する、多様な文化受け入れていくことの必要性を再認識しました。」(国際日本学部3年 山崎一空)

「懇談会の準備やパネル・ディスカッションを通して、日本社会がますます外国人を受け入れる制度を整えつつあるという印象を受けました。ただし、生活面での支援はまだ十分ではないと感じました。また、パネル・ディスカッションを通じて、自分と同じ立場にいる人たちの悩みに強く共感する場面が多くありました。一方で、日本人の方々は、外国人にとってどの部分が不便なのか、またどのような手続きが必要ないのかといった点について、あまり実感がないように感じられました。そのため、ケーススタディを通して具体的な受け入れ準備を進めていくことが必要ではないかと思いました。」(国際日本学部3年 ファン・キヒョン)