2026年02月03日

山脇ゼミが中野区職員を対象としたやさしい日本語ワークショップを担当しました

2024年11月19日

明治大学

国際日本学部山脇ゼミは2024年10月18日に中野区職員を対象とした多文化共生研修の一環として、山脇啓造教授による多文化共生に関する短い講義の後、ゼミ生10名がやさしい日本語(書き言葉編)のワークショップを実施し、22名の職員にご参加いただきました。

「多文化共生のまちづくり」を研究テーマとする山脇ゼミでは、2018年度から自治体や地域と連携してやさしい日本語の普及活動をしています。やさしい日本語とは、語彙や表現を簡略化して表記したり、話したりすることで、誰にとってもわかりやすく感じられる日本語を指します。

これまで山脇ゼミは、学校の教職員や小中高生、企業などに向けて「やさしい日本語」のワークショップを開催してきており、自治体職員対象のワークショップは2020年度の豊島区研修から始まりました。豊島区役所で2020年12月と2021年12月に、中野区役所では2021年度、2022年度、2023年度にそれぞれ2回ずつやさしい日本語のワークショップを担当しており、今年で4年目を迎えました。今年7月には「やさしい日本語(話し言葉編)」のワークショップを開催しました。

ただし、今回、今までと大きく違う点がありました。山脇教授は9月末からサバティカル(研究休暇)期間のため、オーストラリア・ブリスベンのクイーンズランド大学に滞在しているため、研修前半の講義はオンラインで実施されたことです。

今回のワークショップでも、出入国在留管理庁と文化庁が策定した「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」(2020年8月)を参考に、区役所職員向けの文章や事例を取り上げながらゼミ生が作成した問題を使用し、難しい日本語を簡単に書き換えるワークを行いました。

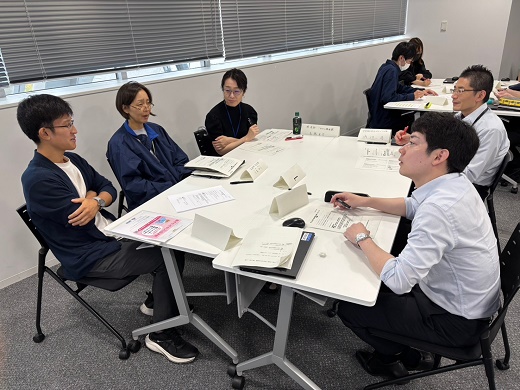

「やさしい日本語を使ってみるというマインドセットを得る」ことをワークショップ全体のゴールに掲げ、①やさしい日本語の説明 ②使用する際のポイントとそれに対応する例題 ③応用問題 ④まとめ という4部構成で行いました。職員3〜4名にゼミ生が一人ファシリテーターとして加わるという少人数グループに分かれて実施したことで、ファシリテーターを中心に活発にワークに取り組む姿が多く見られました。

実践ワークには、実際にインターネット上にあるニュースの一部を抜粋して使用した問題や、開催日の1ヶ月前に中野区で開催されたイベントのポスターの文章を編集した問題などがありました。視覚的に得られる情報をよりわかりやすい状態に書き換えることを意識し、話し言葉編では取り入れづらかった箇条書き・24時間表記・フォントの視認性などを取り入れ、書き言葉編ならではのポイントを押さえて作成された問題を通じて、わかりやすさの表現方法を学んでいただきました。

今回のワークショップを開催するに際して、投影資料と配布資料のレイアウトやカラーリングを、前年度に同テーマで行なったワークショップのものから一新しました。視認性やデザイン性のみならず、活動を通してブラッシュアップを重ねてきたゼミ生のファシリテーション能力によって、より良い研修を行うことができました。一方で問題の構成やアイスブレイクの必要性など、改善点も判明しました。今後も改善を重ねつつ、地域に根付いた活動を通して、誰もが暮らしやすい「多文化共生のまちづくり」に貢献していきたいと思います。

「多文化共生のまちづくり」を研究テーマとする山脇ゼミでは、2018年度から自治体や地域と連携してやさしい日本語の普及活動をしています。やさしい日本語とは、語彙や表現を簡略化して表記したり、話したりすることで、誰にとってもわかりやすく感じられる日本語を指します。

これまで山脇ゼミは、学校の教職員や小中高生、企業などに向けて「やさしい日本語」のワークショップを開催してきており、自治体職員対象のワークショップは2020年度の豊島区研修から始まりました。豊島区役所で2020年12月と2021年12月に、中野区役所では2021年度、2022年度、2023年度にそれぞれ2回ずつやさしい日本語のワークショップを担当しており、今年で4年目を迎えました。今年7月には「やさしい日本語(話し言葉編)」のワークショップを開催しました。

ただし、今回、今までと大きく違う点がありました。山脇教授は9月末からサバティカル(研究休暇)期間のため、オーストラリア・ブリスベンのクイーンズランド大学に滞在しているため、研修前半の講義はオンラインで実施されたことです。

今回のワークショップでも、出入国在留管理庁と文化庁が策定した「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」(2020年8月)を参考に、区役所職員向けの文章や事例を取り上げながらゼミ生が作成した問題を使用し、難しい日本語を簡単に書き換えるワークを行いました。

「やさしい日本語を使ってみるというマインドセットを得る」ことをワークショップ全体のゴールに掲げ、①やさしい日本語の説明 ②使用する際のポイントとそれに対応する例題 ③応用問題 ④まとめ という4部構成で行いました。職員3〜4名にゼミ生が一人ファシリテーターとして加わるという少人数グループに分かれて実施したことで、ファシリテーターを中心に活発にワークに取り組む姿が多く見られました。

実践ワークには、実際にインターネット上にあるニュースの一部を抜粋して使用した問題や、開催日の1ヶ月前に中野区で開催されたイベントのポスターの文章を編集した問題などがありました。視覚的に得られる情報をよりわかりやすい状態に書き換えることを意識し、話し言葉編では取り入れづらかった箇条書き・24時間表記・フォントの視認性などを取り入れ、書き言葉編ならではのポイントを押さえて作成された問題を通じて、わかりやすさの表現方法を学んでいただきました。

今回のワークショップを開催するに際して、投影資料と配布資料のレイアウトやカラーリングを、前年度に同テーマで行なったワークショップのものから一新しました。視認性やデザイン性のみならず、活動を通してブラッシュアップを重ねてきたゼミ生のファシリテーション能力によって、より良い研修を行うことができました。一方で問題の構成やアイスブレイクの必要性など、改善点も判明しました。今後も改善を重ねつつ、地域に根付いた活動を通して、誰もが暮らしやすい「多文化共生のまちづくり」に貢献していきたいと思います。

(3年副ゼミ長 木内彬乃)