2026年02月03日

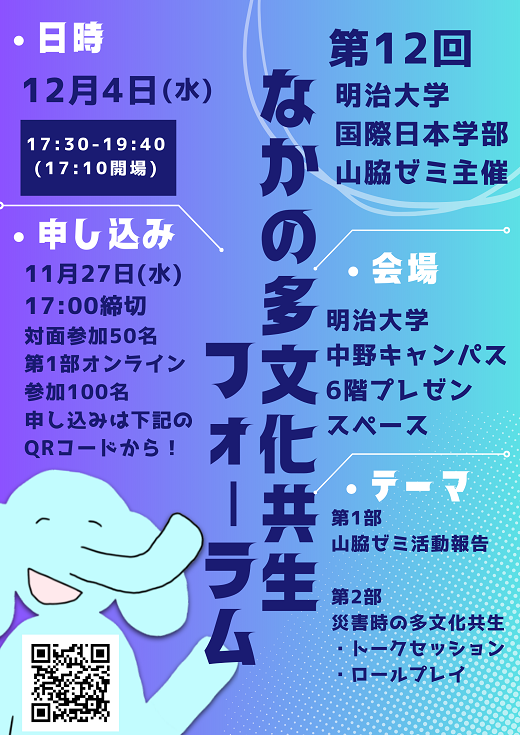

山脇ゼミが第12回なかの多文化共生フォーラムを開催しました

2025年01月27日

明治大学

国際日本学部山脇ゼミが、2024年12月4日に第12回なかの多文化共生フォーラム「多様性のあるやさしいまちを目指して」を開催しました。今年度は対面とオンラインのハイブリット形式で開催し、会場には約30名、オンラインで全国から約20名、ゼミ生も含めると約80名の参加がありました。

*プログラム

第1部では、今年度の山脇ゼミの活動報告を行いました。毎年開催されている中野区長と留学生の懇談会や、なかの生涯学習大学との合同ゼミ、小学生や中野区職員向けやさしい日本語ワークショップの報告に加え、昨年度から取り組んでいる女性ファッション誌MORE(集英社)に掲載された記事のやさしい日本語への書き換えや、企業向けマイクロアグレッションのワークショップ、そして群馬県の社会教育関係者対象のやさしい日本語ワークショップや静岡遠征に関する報告を行いました。また、11月に行われた東京都主催「タイバーシティ・プレゼンコンテスト」で4連覇を果たしたプレゼンの発表も行いました。

第2部では、「災害時における多文化共生」をテーマに掲げ、中野区防災対策危機管理課の君塚充利係長とランゲージワン株式会社のカブレホス・セサル執行役員(多文化共生推進ディレクター)、そしてアクラス日本語教育研究所の嶋田和子代表理事によるトークセッションを行いました。本セッションでは、過去・現在・未来の三つの視点から災害時の多文化共生に関するトークが進められ、災害時の助け合いには、日頃からの交流が重要であることが参加者に伝えられました。また、トークセッション後には仙台国際交流協会が作成した「多文化防災ワークショップ ケーススタディ」をもとに、ロールプレイのグループワークを行いました。参加者が実際に避難所に避難している人の役を演じることで、災害時に必要な心構えを学ぶ機会となりました。

今回のフォーラムでも、毎年ご参加いただいている酒井直人中野区長からご講評をいただきました。酒井区長からは、「以前イーストウェスト日本語学校の学生とタウンミーティングをした際に、ほとんどの学生は日本語が上手であるのにも関わらず、日本人の友達が1人もいないことを知った。私たち日本人からの声かけがなければ、この壁は越えられない。今回のトークセッションの話にもあったように、日頃からの関係づくりが必要であることから、近所の外国の方にも怖がらずに話しかけるよう心がけたい。」とコメントをいただきました。

フォーラムの最後に滞在先のオーストラリア・ブリスベンからオンラインで参加した山脇啓造教授から、「このフォーラムは中野区長の参加を得て、2013年度から毎年続けてきた伝統あるイベントである。今年の秋学期は、初めて教員の私がオンラインで参加する変則的なゼミとなり、このフォーラムを開催できるか心配だったが、ゼミ生たちがしっかりこれまでのノウハウを引き継いで、内容の濃いフォーラムとなったことが嬉しい。頑張ってくれた学生たちに感謝したい。」とコメントがありました。

最後に、ご参加いただいた方々の感想を紹介します。

「弊社でも異なる人種や宗教の従業員がいるのですが、日本語のスキルは高い従業員たちであっても災害時などの緊急事態に対応できるのかという懸念があり、こういった実例を聞くことができて参考になりました。」

「毎年行ってきた活動だけでなく、昨年度始まった企業向けワークショップ、MOREの記事を継続していたり、新しいワークショップなどの活動もあり、とても新鮮でした!」

「中野区から東京、神奈川、群馬、静岡まで地域を広げ、学校教員、区役所職員、企業だけでなく公民館職員にまでワークショップを開催していて、とても幅広い活動だと思いました。これからも幅広い地域や人々に向けて活動を広げていってほしいと思いました。」

(国際日本学部4年ゼミ長 千葉亮伍)