本学商学部の加藤拓巳准教授は、株式会社クロス・マーケティングとの共同研究で、消費者のブランドに対する態度と回答速度の関係について共同研究を行い、その成果をInternational Journal of Japan Association for Management Systemsで発表しました。

マーケティングリサーチにおける問題の1つに言行不一致があります。調査では商品の購入意向を肯定的に表明したにもかかわらず、実際には商品を購入しない人が一定割合存在します。その原因としては、主に以下の2つがあります。

(1)お金を支払う必要のない調査環境

調査環境では、実際に自分のお金を払う必要がないことです。現実環境では、消費者は支払うお金に見合った最大の価値を得たいという欲求に即して行動します。調査環境では、価値を検討する際に、お金という要因が十分に考慮されずに、条件として理想的な回答に偏る懸念があります。

(2)社会的望ましさバイアス

人々は、匿名回答であっても、自分のアイデンティティや信念を表現する場である調査においては理想を重視する傾向があります。この傾向は、社会的に理想と考えられている選択肢を選ぶ心理的な圧力である社会的望ましさバイアスの影響を受けやすい、エシカル商品・サービスを対象とした調査で特に顕著です。被験者は、調査設問の背後にある意図を汲み取り、社会の要請に即した回答をする可能性があります。

調査の精度を高めるためには、消費者の購入意思決定の心理メカニズムの理解が重要です。二重過程理論によると、人間の意思決定は、速くて直感的な「System 1」と、ゆっくりで分析的な「System 2」の2つの異なる過程に分類されます。購入の意思決定に際しては、対象の商材によって思考タイプが異なると想定されます。食品やカフェのように、嗜好が安定していて、習慣的な購入行動が根付いている商材では、無意識かつ瞬時に行われる傾向があります。反対に、自動車や家のように高額な商材では、多面的に情報を整理して、慎重に意思決定します。

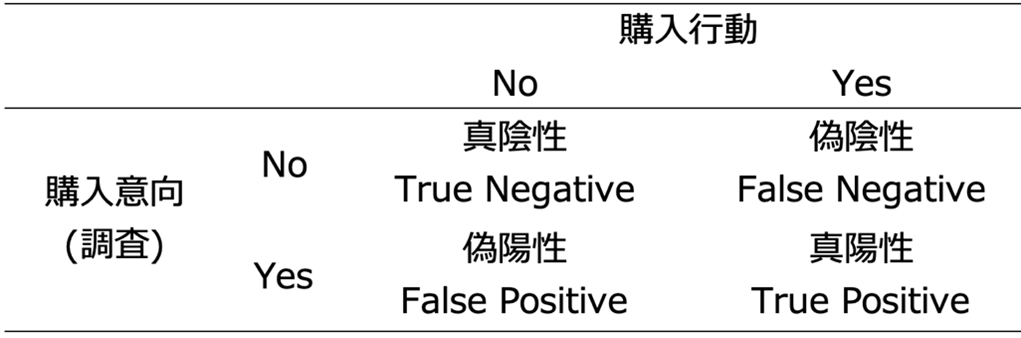

そこで、直感的な意思決定に重きが置かれる日常的な食料品として緑茶とカフェを対象として、「購入意向の設問に速く回答する人の方が、その後実際の購入確率が高いか?」というリサーチクエスチョンを検証しました。表1に示すとおり、事前の態度と事後の行動で分類しました。

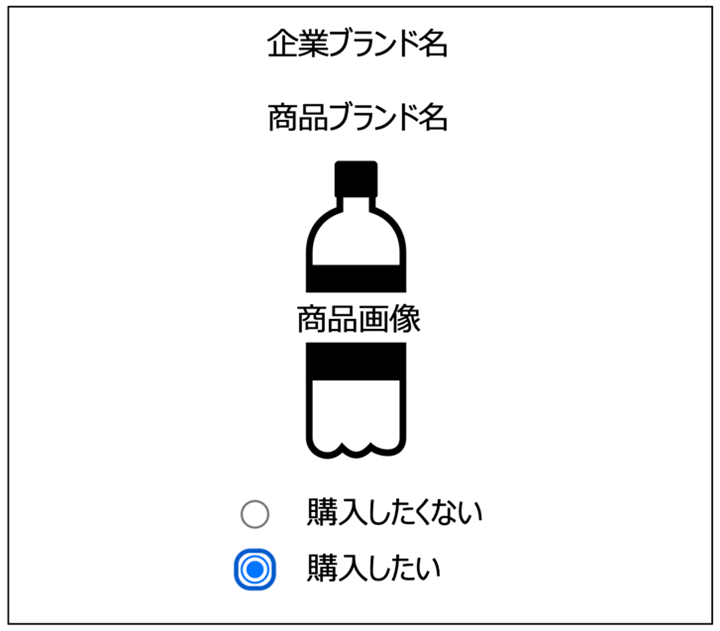

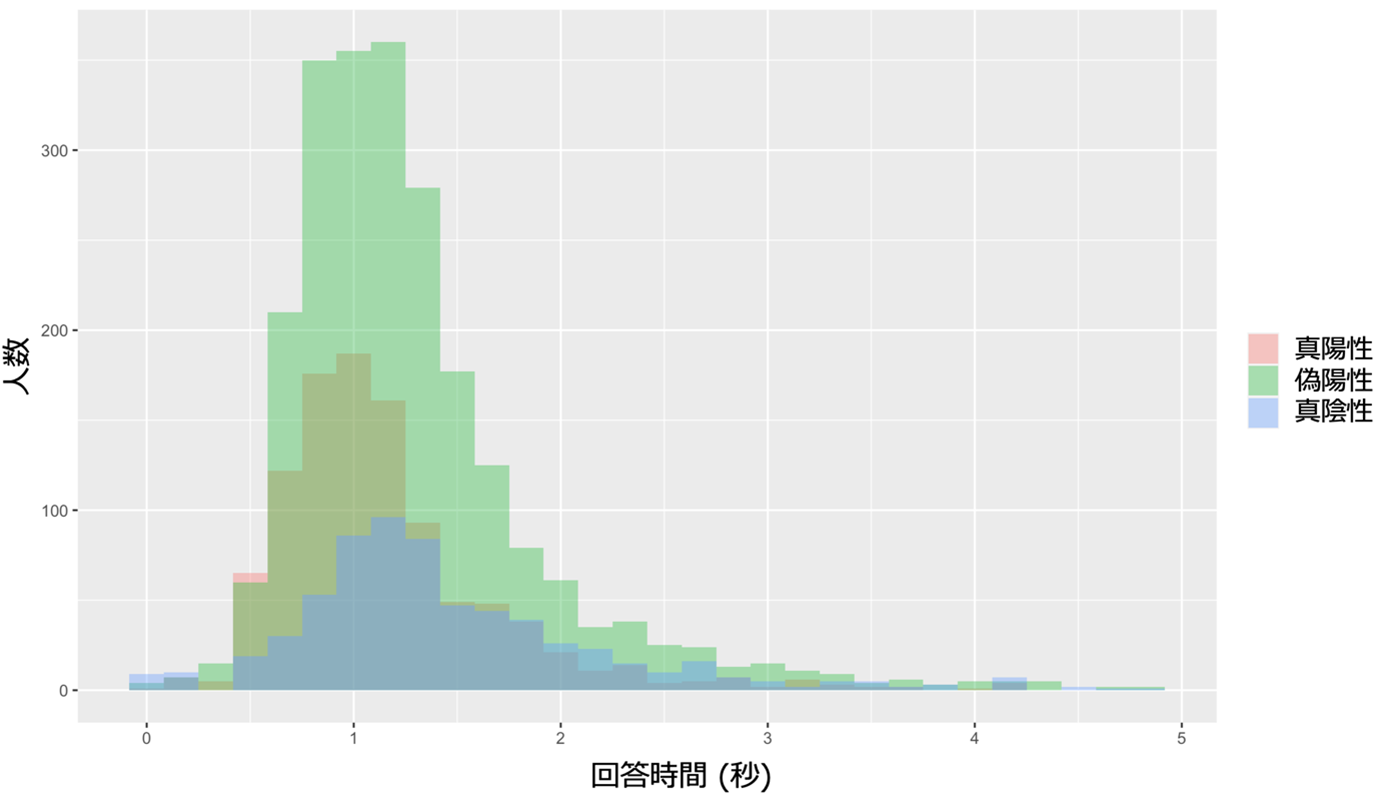

図1に示すとおり,購入意向を把握する事前の調査は企業ブランド・商品ブランド・商品画像を示し、yes/noの2択で聴取しました。事後の購入行動を追跡した結果、「調査で購入意向を表明した人のうち、その後実際に購入しない人(偽陽性)」「調査で購入意向を表明せず、かつその後購入しなかった人(偽陰性)」よりも、「調査で購入意向を表明し、その後実際に購入する人(真陽性)」の方が速い回答になることが確認されました(図2)。したがって、各グループの回答時間をあらかじめ把握しておくことで、購入態度の真偽を見極める閾値として利用できる可能性があります。

出典:Kato, T., Minegishi, S., Kobayashi, R., Umeyama, T. (2025). Relationship between purchase intention response speed and purchase behavior. International Journal of Japan Association for Management Systems, 17(1), 41-46. https://doi.org/10.14790/ijams.17.1_41

この記事に関連するページ

クロス・マーケティング 潜在リサーチ Webサイト

https://www.cross-m.co.jp/service/marketing-research/perception_r

加藤拓巳准教授Webサイト

https://takumi-kato.com/

表1. 調査での購入意向と実際の購入行動の対応

表1. 調査での購入意向と実際の購入行動の対応

図1. 調査画面

図1. 調査画面

図2. 各グループにおける購入意向の回答時間分布

図2. 各グループにおける購入意向の回答時間分布