2015年度 第3回『フランスの女性誌史—誕生から黄金期そして暗黒時代と転換—』

2016年1月21日(木)実施

講師略歴:江下雅之氏

報告:高馬 京子(情報コミュニケーション学部准教授)

フランス女性誌とは、他国のものと同様、週間、月間に発表される、そのとき限定の女性にとって価値のある情報の詰まった、そして、その時が過ぎてしまったら読み捨てられる運命にある媒体であり、限られた図書館でしか通年的に保管はされていない。このことを裏返して考えてみると、女性誌を通史的に考察していくとは、まさにその時代、時代の社会状況、風俗、女性、ジェンダーの様子が色濃く反映されている貴重な情報源ということになる。確かに、写真等著作権のきれた女性誌の電子化がフランス国立図書館で進み、また昨今各有名女性誌が電子版を発行し始めてはいるものの、その両方にも当てはまらないフランス女性誌も多くあり、それを通史的に現物の資料を収集し、考察するということは非常に困難な作業である。すなわち、女性誌とは時代を知る重要な資料でありながらそれを系統立てて資料を見ることは非常に難しいメディアなのである。報告者である江下雅之教授は、社会ネットワーク論、メディア史を専門とされ、長く研究滞在をされていた地、フランスの入手困難な女性誌という貴重な資料の収集を進めながら、そのフランスにおける女性誌史という貴重なご研究をされている。

氏によると、フランス革命は制度面のみならず人々の価値観を大きく変容させ、そのなかで新聞や雑誌などメディアが発達し、女性を主たる読者とする女性誌が発達したのものその時期であり、女性誌の変遷は社会変化を反映しているという。フランス革命の経緯は明治維新を経験した日本社会と比較でき、また、第二次世界大戦は日本社会と同様にフランス社会にとっても大きな転換点となるなど、日仏の社会変化の歴史には共通点が見出されるとし、研究会では、まず18世紀から現代に至るまでのフランスにおける女性誌の歴史を概括し、続いて1960年代後半以降の市場構造の相違を含めて日本と比較することにより、両者の特徴的な状況を考察された。

氏はまずフランス女性誌史の大枠を保守性と政治性に二極化する黎明期、運動から消費へと転換が進む拡大期、復活後に陳腐化する黄金期~暗黒期、読者層のセグメント化が進む転換期の4期に分け提示された。①極端に貧弱だった庶民の衣食住、②布地屋と仕立屋の徹底的な分業体制、③女性ではなく男性がモードの主役、④限定かつ偏在的な出版物の受容といった女性誌に関わるフランスの社会状況として特徴を有した大革命以前と比べ、黎明期にあたる大革命後は、①フランスの当時の社会状況として、②有閑層向け雑誌が伝統価値観を補強、③生活向上と都市化で雑誌への関心拡大、④7月~2月革命間のフェミニスト誌台頭、新しい読者層に急進的なテーマが浸透という特徴がみられるとする。また、第二帝政後の女性誌の拡大期には、①交通と通信技術の発達でプレスが飛躍、②町中に躍り出た女性が需要を一層拡大、③富裕層以外の一般女性がマス市場を形成、④今日的な女性誌の主要な領域が勢ぞろいしたと考察する。また、女性誌の絶頂期から暗黒期にあたる戦後から五月革命時は、①新女性と保守的な女性とが共存し、②5月革命前後には先進的雑誌の陳腐化、③伝統的な実用大衆紙は時代遅れの烙印を押され、④経済危機と新メディアとの競合が圧迫したと分析を提示されている。そして、マーケティングの時代であるとする女性誌における転換期は、①もはや100万部の発行は実現が困難、②闘争的な段階が過ぎ個性尊重の方向、③カテゴリのセグメント化による多様性進展、④オリジナリティや高級感がキーワードであるとしている。さらにインターネットの出現に牽引される高度情報社会を迎えた今日では、フランスでもかつてのような紙媒体のみならず、ファッションブログ(blog de mode)の時代に突入しているとし、フランスにおける女性誌の歴史を入手困難な貴重な資料である女性誌を提示しながら示された。

フランスの女性誌を研究対象とする場合、モードに関する語彙の記号論的調査、女性性形成における女性誌の役割に関するフェミニズム的観点からの調査などみられるが、氏の研究のように21世紀現代のブログまでを射程にいれて社会を映し出す鏡としてフランス女性誌の通史をみたものは数少なくメディア史研究において重要な役割を担うと同時に、社会風俗調査資料としてのフランス女性誌の価値の再評価を示す貴重な論考であるといえるだろう。

氏によると、フランス革命は制度面のみならず人々の価値観を大きく変容させ、そのなかで新聞や雑誌などメディアが発達し、女性を主たる読者とする女性誌が発達したのものその時期であり、女性誌の変遷は社会変化を反映しているという。フランス革命の経緯は明治維新を経験した日本社会と比較でき、また、第二次世界大戦は日本社会と同様にフランス社会にとっても大きな転換点となるなど、日仏の社会変化の歴史には共通点が見出されるとし、研究会では、まず18世紀から現代に至るまでのフランスにおける女性誌の歴史を概括し、続いて1960年代後半以降の市場構造の相違を含めて日本と比較することにより、両者の特徴的な状況を考察された。

氏はまずフランス女性誌史の大枠を保守性と政治性に二極化する黎明期、運動から消費へと転換が進む拡大期、復活後に陳腐化する黄金期~暗黒期、読者層のセグメント化が進む転換期の4期に分け提示された。①極端に貧弱だった庶民の衣食住、②布地屋と仕立屋の徹底的な分業体制、③女性ではなく男性がモードの主役、④限定かつ偏在的な出版物の受容といった女性誌に関わるフランスの社会状況として特徴を有した大革命以前と比べ、黎明期にあたる大革命後は、①フランスの当時の社会状況として、②有閑層向け雑誌が伝統価値観を補強、③生活向上と都市化で雑誌への関心拡大、④7月~2月革命間のフェミニスト誌台頭、新しい読者層に急進的なテーマが浸透という特徴がみられるとする。また、第二帝政後の女性誌の拡大期には、①交通と通信技術の発達でプレスが飛躍、②町中に躍り出た女性が需要を一層拡大、③富裕層以外の一般女性がマス市場を形成、④今日的な女性誌の主要な領域が勢ぞろいしたと考察する。また、女性誌の絶頂期から暗黒期にあたる戦後から五月革命時は、①新女性と保守的な女性とが共存し、②5月革命前後には先進的雑誌の陳腐化、③伝統的な実用大衆紙は時代遅れの烙印を押され、④経済危機と新メディアとの競合が圧迫したと分析を提示されている。そして、マーケティングの時代であるとする女性誌における転換期は、①もはや100万部の発行は実現が困難、②闘争的な段階が過ぎ個性尊重の方向、③カテゴリのセグメント化による多様性進展、④オリジナリティや高級感がキーワードであるとしている。さらにインターネットの出現に牽引される高度情報社会を迎えた今日では、フランスでもかつてのような紙媒体のみならず、ファッションブログ(blog de mode)の時代に突入しているとし、フランスにおける女性誌の歴史を入手困難な貴重な資料である女性誌を提示しながら示された。

フランスの女性誌を研究対象とする場合、モードに関する語彙の記号論的調査、女性性形成における女性誌の役割に関するフェミニズム的観点からの調査などみられるが、氏の研究のように21世紀現代のブログまでを射程にいれて社会を映し出す鏡としてフランス女性誌の通史をみたものは数少なくメディア史研究において重要な役割を担うと同時に、社会風俗調査資料としてのフランス女性誌の価値の再評価を示す貴重な論考であるといえるだろう。

2015年度 第2回『「おたく」とジェンダー』

2015年6月5日(金)実施

講師略歴:ガルブレイス・パトリック・ウィリアム氏

デューク大学大学院文化人類学科所属。上智大学、テンプル大学非常勤講師。1982年米国アラスカ州生まれ。2004年、モンタナ大学在学中に交換留学生として初来日。その後、東京大学大学院に入学、学業の傍ら2007年から秋葉原ツアーを主催。2012年、東京大学大学院情報学環・学際情報学府博士課程修了。博士(情報学)。著書に『The Otaku Encyclopedia』(単著、2009年)、『Otaku Spaces』(共著、2012年)、『Idols and Celebrity in Japanese Media Culture』(共編著2012年)、『The Moe Manifesto』(単著、2014年)、『Debating Otaku in Contemporary Japan』(共著、2015年)がある。

報告:田中 洋美(情報コミュニケーション学部准教授)

2000年代以降、世界各地の大学の日本学科で日本のサブカルチャーに関心を持つ学生が多数入学する現象が見られる。他学部所属でありながら日本文化への興味から日本・日本語関連の科目を履修する学生も少なくないという。その背景には、マンガやアニメといった日本の大衆文化が国境を越えて消費されるようになったとことがある。今年度最初の本センター定例研究会の講師であるガルブレイス氏もまた、こうしたトランスナショナルな文化交通が進む中、日本の大衆文化への関心から日本研究に携わるようになった研究者のひとりである。

この度の定例研究会では、ガルブレイス氏をお招きし、氏の「おたく」に関する言説研究を中心にご講演いただいた。ご講演では、「おたく」という言葉の系譜をたどり、1970年代以降「おたく」として何がどのように語られたのか、また「おたく」男性によるマンガの中の「美少女」崇拝がいかなるものであったかを論じてくださった。特に次の二点が、すなわち「おたく」とはもっぱら(特定の)男性を指す言葉として使われていったこと、かつ「おたく」とされた男性たちの「美少女」崇拝に男性性の問題が関係していたことがジェンダー研究者にとっては興味深い論点であった。

講演ではまず、伊藤公雄氏の語りや永山薫氏の論考を参照しながら、1960年代から1970年代にかけて男性中心主義的な学生運動に馴染めなかった男性たちの中に少女マンガを愛読する人々が出てきたこと、それが少女マンガ様式によって描かれる男性向けの「エロマンガ」の登場につながっていったことが指摘された。そのようなメディアを消費したのは、グラビアではなく二次元の「美少女」を好む男性マンガファンであり、彼らが「おたく」と呼ばれるようになったとのことであったが、そのような「おたく」言説は、「おたく」男性たちに対する偏見や差別的まなざしを多分に含むものであったという。このことが、主要ロリコンマンガ雑誌として人気を博した『漫画ブリッコ』(1982年刊行)に掲載された「『おたく』の研究」の考察を通して明らかにされた。

「『おたく』の研究」において、著者の中森明夫は、少女マンガといった女性領域に位置付けられるものを好み、二次元の女性に性的魅力を感じる「おたく」男性を「気持ち悪い」、「男性失格」と称した。実物の女性や成熟した女性のヌード写真に性的魅力を感じない「おたく」男性を「ビョーキ」とみなす中森の主張には、「おたく」男性を病理化する思考を見出すこともできるだろう。

1990年代になると、新しい「おたく」観が形成される。ガルブレイス氏によれば、1980年代終わりに起きた東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人が『漫画ブリッコ』の愛読者であり、ペドフィリアであったことから、「おたく」とは、その犯人のように、マンガやアニメが好きで、性的に倒錯しており(ペドフィリア、二次元と三次元の女性の区別ができない等)、かつ犯罪者にもなりうる危険な男性であるというイメージが形成されていったという。また1990年代には「萌え」言説が登場し、二次元美少女に対する性的欲望を持つことが強調されていく。言い換えれば、「萌え」という言葉の台頭により、改めて「おたく」男性のセクシュアリティが論じられるようになったといえる。

しかし生身の女性と恋愛し、結ばれることをよしとする性規範に大きな変化は起きなかった。2000年代にヒットした『電車男』(「おたく」男性を主人公とする小説として刊行ののち、漫画や映画、ドラマとしてもヒット)では、主人公が偶然電車の中で助けた女性と親密になることがハッピーエンドとして描かれていた。また二次元キャラと(擬似的に)「結婚」する「おたく」男性が現れたが、そのパフォーマンスを真に受け止めた英米の主要メディアは、そのような日本人男性を見下すような論調で少子化社会日本の論じたという。皮肉なことに、1980年代の異性愛中心主義的かつ恋愛至上主義的な中森の言説が、グローバリゼーションが進んだ現在、形を変えて国際的に再生産されているとも解釈できよう。

以上のような内容の講演を受けて、コメンテーターの渡辺恒夫氏より、次の二点についてコメントをいただいた。

第一に、自らが1960年代に既に少女マンガに傾倒していた初期の「おたく」であるとした上で、ガルブレイス氏が今回考察対象とした1970年前後の時期よりも早く、少女マンガを愛読する男性が存在していたこと、また、ひきこもり同様、「おたく」男性も高齢化していることである。ガルブレイス氏が講演の冒頭で述べたように、「おたく」の定義は曖昧である。今回の講演では、「おたく」に関する言説分析が中心であったが、男性による少女マンガ愛読の歴史については、改めて精査する必要があるかもしれない。

第二に、1980年代の中森の論考や現在の海外メディアの報道において「おたく」男性が「男性失格」のレッテルを貼られていることについて、ジェンダー化されている現代社会において標準的ないし規範的な男らしさに馴染めない男性がいるのは当然であり、「おたく」を真の男ではないと捉えることは、男性にないものねだりをしているのではないかということである。近年のジェンダー研究でもっとも重要な研究テーマのひとつが、男性性(マスキュリニティ)の問題であり、男性たちが社会において覇権的な男性性とどう折り合いをつけているのかについて研究がなされつつある。「おたく」と称される男性も既存のジェンダー規範やジェンダー秩序によって生じる社会的制約の影響下にあるはずである。その葛藤の様子についての詳細な考察は、今後の研究に期待したい。

最後に、当日は学生から研究者に至るまで多数のご来場があった。それだけ「おたく」、そしてそれをジェンダー視点から論じることに関心が寄せられていたといえよう。聴衆の関心に十分応える内容の発表をしていただいたガルブレイス氏にこの場を借りて改めて感謝の意を表したい。

この度の定例研究会では、ガルブレイス氏をお招きし、氏の「おたく」に関する言説研究を中心にご講演いただいた。ご講演では、「おたく」という言葉の系譜をたどり、1970年代以降「おたく」として何がどのように語られたのか、また「おたく」男性によるマンガの中の「美少女」崇拝がいかなるものであったかを論じてくださった。特に次の二点が、すなわち「おたく」とはもっぱら(特定の)男性を指す言葉として使われていったこと、かつ「おたく」とされた男性たちの「美少女」崇拝に男性性の問題が関係していたことがジェンダー研究者にとっては興味深い論点であった。

講演ではまず、伊藤公雄氏の語りや永山薫氏の論考を参照しながら、1960年代から1970年代にかけて男性中心主義的な学生運動に馴染めなかった男性たちの中に少女マンガを愛読する人々が出てきたこと、それが少女マンガ様式によって描かれる男性向けの「エロマンガ」の登場につながっていったことが指摘された。そのようなメディアを消費したのは、グラビアではなく二次元の「美少女」を好む男性マンガファンであり、彼らが「おたく」と呼ばれるようになったとのことであったが、そのような「おたく」言説は、「おたく」男性たちに対する偏見や差別的まなざしを多分に含むものであったという。このことが、主要ロリコンマンガ雑誌として人気を博した『漫画ブリッコ』(1982年刊行)に掲載された「『おたく』の研究」の考察を通して明らかにされた。

「『おたく』の研究」において、著者の中森明夫は、少女マンガといった女性領域に位置付けられるものを好み、二次元の女性に性的魅力を感じる「おたく」男性を「気持ち悪い」、「男性失格」と称した。実物の女性や成熟した女性のヌード写真に性的魅力を感じない「おたく」男性を「ビョーキ」とみなす中森の主張には、「おたく」男性を病理化する思考を見出すこともできるだろう。

1990年代になると、新しい「おたく」観が形成される。ガルブレイス氏によれば、1980年代終わりに起きた東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人が『漫画ブリッコ』の愛読者であり、ペドフィリアであったことから、「おたく」とは、その犯人のように、マンガやアニメが好きで、性的に倒錯しており(ペドフィリア、二次元と三次元の女性の区別ができない等)、かつ犯罪者にもなりうる危険な男性であるというイメージが形成されていったという。また1990年代には「萌え」言説が登場し、二次元美少女に対する性的欲望を持つことが強調されていく。言い換えれば、「萌え」という言葉の台頭により、改めて「おたく」男性のセクシュアリティが論じられるようになったといえる。

しかし生身の女性と恋愛し、結ばれることをよしとする性規範に大きな変化は起きなかった。2000年代にヒットした『電車男』(「おたく」男性を主人公とする小説として刊行ののち、漫画や映画、ドラマとしてもヒット)では、主人公が偶然電車の中で助けた女性と親密になることがハッピーエンドとして描かれていた。また二次元キャラと(擬似的に)「結婚」する「おたく」男性が現れたが、そのパフォーマンスを真に受け止めた英米の主要メディアは、そのような日本人男性を見下すような論調で少子化社会日本の論じたという。皮肉なことに、1980年代の異性愛中心主義的かつ恋愛至上主義的な中森の言説が、グローバリゼーションが進んだ現在、形を変えて国際的に再生産されているとも解釈できよう。

以上のような内容の講演を受けて、コメンテーターの渡辺恒夫氏より、次の二点についてコメントをいただいた。

第一に、自らが1960年代に既に少女マンガに傾倒していた初期の「おたく」であるとした上で、ガルブレイス氏が今回考察対象とした1970年前後の時期よりも早く、少女マンガを愛読する男性が存在していたこと、また、ひきこもり同様、「おたく」男性も高齢化していることである。ガルブレイス氏が講演の冒頭で述べたように、「おたく」の定義は曖昧である。今回の講演では、「おたく」に関する言説分析が中心であったが、男性による少女マンガ愛読の歴史については、改めて精査する必要があるかもしれない。

第二に、1980年代の中森の論考や現在の海外メディアの報道において「おたく」男性が「男性失格」のレッテルを貼られていることについて、ジェンダー化されている現代社会において標準的ないし規範的な男らしさに馴染めない男性がいるのは当然であり、「おたく」を真の男ではないと捉えることは、男性にないものねだりをしているのではないかということである。近年のジェンダー研究でもっとも重要な研究テーマのひとつが、男性性(マスキュリニティ)の問題であり、男性たちが社会において覇権的な男性性とどう折り合いをつけているのかについて研究がなされつつある。「おたく」と称される男性も既存のジェンダー規範やジェンダー秩序によって生じる社会的制約の影響下にあるはずである。その葛藤の様子についての詳細な考察は、今後の研究に期待したい。

最後に、当日は学生から研究者に至るまで多数のご来場があった。それだけ「おたく」、そしてそれをジェンダー視点から論じることに関心が寄せられていたといえよう。聴衆の関心に十分応える内容の発表をしていただいたガルブレイス氏にこの場を借りて改めて感謝の意を表したい。

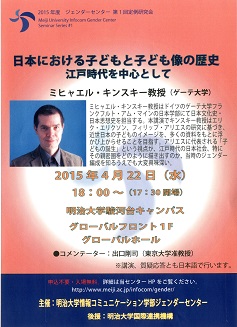

2015年度 第1回『日本における子どもと子ども像の歴史 —江戸時代を中心として—』

2015年4月22日(水)実施

講師略歴:ミヒャエル・キンスキー氏

報告:宮本 真也(情報コミュニケーション学部准教授)

本定例研究会は、2015年4月22日(水)18時より、明治大学駿河台キャンパス・グローバルフロント1F、グローバルホールで開催された。なお、講演者のミヒャエル・キンスキー教授は、明治大学国際交流基金事業の枠組において招聘された。また、コメンテーターとしては、東京大学大学院人文社会系研究科の出口剛司准教授を招いた。また、コーディネーターと当日の司会は情報コミュニケーション学部准教授の宮本真也がつとめた。

キンスキー教授はドイツのゲーテ大学フランクフルト・アム・マインの日本学において日本文化史・日本思想史を担当している。教授の現在の研究テーマは、以下の二つに分けられる。

1. 海保青陵の思想をその時代の文脈のなかで考え直す : 『 稽古談 』の英語訳を完成させ(巻1–4完、巻5未完)、包括的な概略と分析を準備する。文献批判に基づく『新・海保青陵全集』と注釈を目的とする研究グループを組織し、国際会議を準備する。

2. 日本の子供史 : 近世期の日記類・指南書などを踏まえて、江戸時代の子供像に迫ろうとする。P・アリエスとP・スターンズの方法論を考え直しながら、子供史を独立とした研究分野として成立するため相応しいアプローチを考察する。

これらのテーマのなかでも、本研究会では二番目のテーマ、すなわち「日本における子どもと子ども像の歴史」について講演していただいた。

フィリップ・アリエスが指摘するように西洋の歴史においても「子ども」という表象、概念が近代の産物であるのと同様に、日本の歴史においても統一的な像が存在しなかったこと、まだまだ可能性のある研究領域であることをキンスキー教授はまず確認した。そのうえで教授は、江戸時代の子どもと子ども像の歴史について報告することの意味について考察を加えた。江戸時代のメディアを見れば、子どもが数多く描かれていることがわかる。浮世絵でも、娯楽のための読み物でも名書図絵でも、ジャンルを問わず子どもの姿を発見することは確かに可能である。しかし、他方で子どもの歴史、あるいは大人が持っていた子ども像を研究するのには男性が残した文献をしか拠り所にできないという事情がある。つまり、子どもが書かれている文献を残した男性が、どういう目で子どもを見て感想を述べたのか、など、男性をジェンダー論の立場から取り上げた研究はまだ発展段階にある。子どものことを描写したり論じたりする男性をジェンダー論的に分析する研究はキンスキー教授によれば、まだ存在していない。それに加えて、江戸時代の子どもと子ども像については、当時の女性と女性像についてと同じように、当事者の視点(子どもの視点)からの資料があまりにも残されていないという難点がある。

それゆえ、江戸時代の子ども像については、社会学的あるいは文化史的な研究の領域で議論されている成人の男性の見解に基づく構成であるだけで、そしてこの構成は子どもたち自体が経験する生活または成長の現実と無関係なものではないかという疑問を常に維持し続けることが、重要となる。

こうした困難を念頭に置いた上で、キンスキー教授は江戸時代の文献から子どものさまざまな描かれ方を紹介するのであるが、それは矛盾に満ちていると言ってもよい。すなわち、親と死別した子どもを他の大人が引き取って育てる寛大さ、寛容さの物語もあれば、特定の日付で生まれた子どもの臓器が健康や長寿に効果を持ち、その信仰ゆえに子どもがさらわれ、残忍な殺され方をする物語もある。また、生類憐れみの令で有名な将軍徳川綱吉は捨て子を引き受けたものに援助金を払う制度を作ったが、それを受けて、援助金を目当てに捨て子を引き受け、最終的にはその子どもたちを殺してしまう大人の集団も現れた記録も残されている。当時の状況には当然ながら、口減らしのための間引きや、人身売買があったことも忘れてはならない。このように、日本の歴史においては、ルイス・フロイスもまた驚嘆するほどの子どもをめぐっての寛大、寛容、慈しみといった肯定的な態度もあれば、身の毛もよだつほどの残忍、残酷な態度も認めることができるのである。

こうした江戸時代の子ども像をめぐる矛盾を説明するときに日本において重要な役割を果たしてきた研究者として、キンスキー教授は民俗学者・柳田国男の名前を挙げる。端的に言うならば、日本の子ども史研究の領域では、日本では「七歳までは神のうち」という思想が根強く、この思想によって子どもに対する親切さも残虐も捨て子や間引きなども説明されてきたのだという。どうせ小さい子どもがまだ完全にこの世界に属していなければ、あの世にかえしてもよいという信仰が起こりうるという説明が、非常に広く、強く日本の研究者のあいだでは共有され、柴田純の研究によると、この説明はそもそも柳田国男以前には見出だせないという。

しかし、柴田の指摘にならうならば、柳田自身が「七歳までは神のうち」について正確な典拠を示すことができておらず、どの時代からの考え方なのか、どうして「七歳」なのか、などの説明は一切なされておらず、柳田の影響力ゆえに民俗学を越えて、歴史学にまで、不正確な思想が浸透してしまっている。このことには、黒田日出男、宮本常一、大藤ゆきといった研究者たちも加担していて、基本的には柳田の仮説を、江戸時代あるいはそれ以前の時代の人々が子どもを神聖なる存在、神に近い存在とする文献を挙げることなくくり返している。

キンスキー教授は最終的に、「七つまでは神の子」という言い回しに代表される神聖なる存在である子ども像が、子ども史研究の束縛となり、文献を読む時に先入観として働いていることを指摘した。この思い込みや先入観から自由になることが、まず子どもを対象にする子ども史・子ども像の研究が、まともな研究分野として認められる最初の条件であるとした。そのうえで忘れてはならない側面として、キンスキー教授は、人間が成長していって、子ども時代が終ったとしても、子どもであること自体が終わらないことを強調した。つまり、両親が存命である限り、あるいは死んでも人間が、「親」である人の観点からみればいつまでも「子ども」なのである。です。「子ども時代」の流動性・相対性がそこにも由来しており、それを歴史学的に把握することが一つの課題なのである。固定概念のジェンダー、社会層、民族などに、従来の政治史、社会史、文化史と相容れない子どもという流動性のある概念を取り入ることによって、歴史学全体が新たな段階に辿り着くチャンスを持っていることを、キンスキー教授は最後に指摘した。

講演後、コメンテイターの出口剛司准教授を初めとして、いくつもの質問やコメントがよせられ、活発な議論が行われた。フロアからも、研究者だけなく、学生からの質問も寄せられ、盛況であった。

キンスキー教授はドイツのゲーテ大学フランクフルト・アム・マインの日本学において日本文化史・日本思想史を担当している。教授の現在の研究テーマは、以下の二つに分けられる。

1. 海保青陵の思想をその時代の文脈のなかで考え直す : 『 稽古談 』の英語訳を完成させ(巻1–4完、巻5未完)、包括的な概略と分析を準備する。文献批判に基づく『新・海保青陵全集』と注釈を目的とする研究グループを組織し、国際会議を準備する。

2. 日本の子供史 : 近世期の日記類・指南書などを踏まえて、江戸時代の子供像に迫ろうとする。P・アリエスとP・スターンズの方法論を考え直しながら、子供史を独立とした研究分野として成立するため相応しいアプローチを考察する。

これらのテーマのなかでも、本研究会では二番目のテーマ、すなわち「日本における子どもと子ども像の歴史」について講演していただいた。

フィリップ・アリエスが指摘するように西洋の歴史においても「子ども」という表象、概念が近代の産物であるのと同様に、日本の歴史においても統一的な像が存在しなかったこと、まだまだ可能性のある研究領域であることをキンスキー教授はまず確認した。そのうえで教授は、江戸時代の子どもと子ども像の歴史について報告することの意味について考察を加えた。江戸時代のメディアを見れば、子どもが数多く描かれていることがわかる。浮世絵でも、娯楽のための読み物でも名書図絵でも、ジャンルを問わず子どもの姿を発見することは確かに可能である。しかし、他方で子どもの歴史、あるいは大人が持っていた子ども像を研究するのには男性が残した文献をしか拠り所にできないという事情がある。つまり、子どもが書かれている文献を残した男性が、どういう目で子どもを見て感想を述べたのか、など、男性をジェンダー論の立場から取り上げた研究はまだ発展段階にある。子どものことを描写したり論じたりする男性をジェンダー論的に分析する研究はキンスキー教授によれば、まだ存在していない。それに加えて、江戸時代の子どもと子ども像については、当時の女性と女性像についてと同じように、当事者の視点(子どもの視点)からの資料があまりにも残されていないという難点がある。

それゆえ、江戸時代の子ども像については、社会学的あるいは文化史的な研究の領域で議論されている成人の男性の見解に基づく構成であるだけで、そしてこの構成は子どもたち自体が経験する生活または成長の現実と無関係なものではないかという疑問を常に維持し続けることが、重要となる。

こうした困難を念頭に置いた上で、キンスキー教授は江戸時代の文献から子どものさまざまな描かれ方を紹介するのであるが、それは矛盾に満ちていると言ってもよい。すなわち、親と死別した子どもを他の大人が引き取って育てる寛大さ、寛容さの物語もあれば、特定の日付で生まれた子どもの臓器が健康や長寿に効果を持ち、その信仰ゆえに子どもがさらわれ、残忍な殺され方をする物語もある。また、生類憐れみの令で有名な将軍徳川綱吉は捨て子を引き受けたものに援助金を払う制度を作ったが、それを受けて、援助金を目当てに捨て子を引き受け、最終的にはその子どもたちを殺してしまう大人の集団も現れた記録も残されている。当時の状況には当然ながら、口減らしのための間引きや、人身売買があったことも忘れてはならない。このように、日本の歴史においては、ルイス・フロイスもまた驚嘆するほどの子どもをめぐっての寛大、寛容、慈しみといった肯定的な態度もあれば、身の毛もよだつほどの残忍、残酷な態度も認めることができるのである。

こうした江戸時代の子ども像をめぐる矛盾を説明するときに日本において重要な役割を果たしてきた研究者として、キンスキー教授は民俗学者・柳田国男の名前を挙げる。端的に言うならば、日本の子ども史研究の領域では、日本では「七歳までは神のうち」という思想が根強く、この思想によって子どもに対する親切さも残虐も捨て子や間引きなども説明されてきたのだという。どうせ小さい子どもがまだ完全にこの世界に属していなければ、あの世にかえしてもよいという信仰が起こりうるという説明が、非常に広く、強く日本の研究者のあいだでは共有され、柴田純の研究によると、この説明はそもそも柳田国男以前には見出だせないという。

しかし、柴田の指摘にならうならば、柳田自身が「七歳までは神のうち」について正確な典拠を示すことができておらず、どの時代からの考え方なのか、どうして「七歳」なのか、などの説明は一切なされておらず、柳田の影響力ゆえに民俗学を越えて、歴史学にまで、不正確な思想が浸透してしまっている。このことには、黒田日出男、宮本常一、大藤ゆきといった研究者たちも加担していて、基本的には柳田の仮説を、江戸時代あるいはそれ以前の時代の人々が子どもを神聖なる存在、神に近い存在とする文献を挙げることなくくり返している。

キンスキー教授は最終的に、「七つまでは神の子」という言い回しに代表される神聖なる存在である子ども像が、子ども史研究の束縛となり、文献を読む時に先入観として働いていることを指摘した。この思い込みや先入観から自由になることが、まず子どもを対象にする子ども史・子ども像の研究が、まともな研究分野として認められる最初の条件であるとした。そのうえで忘れてはならない側面として、キンスキー教授は、人間が成長していって、子ども時代が終ったとしても、子どもであること自体が終わらないことを強調した。つまり、両親が存命である限り、あるいは死んでも人間が、「親」である人の観点からみればいつまでも「子ども」なのである。です。「子ども時代」の流動性・相対性がそこにも由来しており、それを歴史学的に把握することが一つの課題なのである。固定概念のジェンダー、社会層、民族などに、従来の政治史、社会史、文化史と相容れない子どもという流動性のある概念を取り入ることによって、歴史学全体が新たな段階に辿り着くチャンスを持っていることを、キンスキー教授は最後に指摘した。

講演後、コメンテイターの出口剛司准教授を初めとして、いくつもの質問やコメントがよせられ、活発な議論が行われた。フロアからも、研究者だけなく、学生からの質問も寄せられ、盛況であった。