第4回 LBGTをめぐるジェンダー表象/構築

2017年11月30日(木)実施

講師:砂川秀樹氏

文化人類学者/博士(学術)。明治学院大学国際平和研究所研究員、 多摩大学非常勤講師。専門は文化人類学、ゲイコミュニティー研究。 単著に『新宿二丁目の文化人類学: ゲイコミュニティーから都市を まなざす』(太郎次郎社エディタス、2015年)がある。27年間にわたり、HIVやLGBTに関するコミュニティ活動にも従事。

コメンテーター:田亀源五郎氏

漫画作家。同性婚をテーマに扱った『弟の夫』は、第19回(2015年)文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。そのフランス語版は、第44回(2016年)アングレーム国際漫画祭にて優秀賞にノミネートされるなど、国内外から評価を受ける。

報告:高馬京子(明治大学情報コミュニケーション学部准教授)

2017年度第4回定例研究会「LGBTをめぐるジェンダー表象」を、講師に砂川秀樹さん、コメンテーターに田亀源五郎さんをお招きし、11月30日に来場者83名を迎え開催した。文化人類学者/博士(学術)、明治学院大学国際平和研究所研究員、 多摩大学非常勤講師である砂川秀樹さんのご専門は、文化人類学、ゲイコミュニティー研究で、 単著に『新宿二丁目の文化人類学: ゲイコミュニティーから都市をまなざす』(太郎次郎社エディタス、2015年)がある。27年間にわたり、HIVやLGBTに関するコミュニティ活動にも従事されている研究者であられる。また、コメンテーターの漫画作家である田亀源五郎さんは、長くゲイの世界を漫画に描いてこられたが、近年、同性婚をテーマに扱った作品『弟の夫』第19回(2015年)文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞されている。そのフランス語版は、第44回(2016年)アングレーム国際漫画祭にて優秀賞にノミネートされるなど、国内外から評価を受けておられる。

砂川さんの今回のご講演のご主旨は、2010年代に入りマスコミを通して広く流通し、関心をもたれるようになったLGBTという言葉が、L(レズビアン)/G(ゲイ)/B(バイセクシュアル)/T(トランスジェンダー)という様々な属性を持つ人々がひとくくりにされることになっているという現状に端を発している。はじめに、この現状を踏まえ、ひとくくりにされることによる「当事者」と経験のずれ、また、元来、権利運動などの支援活動で使われてきた言葉とするLGBTと異なるコミュニティを生きるL/G/B/Tを協働に導く前提として存在する、不可分なものとして絡み合うジェンダーとセクシュアリティーの問題を整理された。

砂川さんの今回のご講演のご主旨は、2010年代に入りマスコミを通して広く流通し、関心をもたれるようになったLGBTという言葉が、L(レズビアン)/G(ゲイ)/B(バイセクシュアル)/T(トランスジェンダー)という様々な属性を持つ人々がひとくくりにされることになっているという現状に端を発している。はじめに、この現状を踏まえ、ひとくくりにされることによる「当事者」と経験のずれ、また、元来、権利運動などの支援活動で使われてきた言葉とするLGBTと異なるコミュニティを生きるL/G/B/Tを協働に導く前提として存在する、不可分なものとして絡み合うジェンダーとセクシュアリティーの問題を整理された。

また、特に最も大きなコミュニティとネットワークを形成してきたゲイのジェンダー表象と構築について、ドラァグクィーンやゴーゴーボーイなどのクラブイベント、ゲイバーでの「オネェ」、音楽サークル、雑誌、マンガにおいて多様なイメージがせめぎあいながら表象/構築されるジェンダー像について考察を提示された。第2部ではそれらを受けて、実際にマンガの中でゲイを描いてこられた田亀源五郎さんと砂川さんとの対談を開催した。田亀さんが国内外で作品を提示された時の紹介され方の違い、また、表象と現実の違いなど、田亀さんのご著書『ゲイカルチャーの未来へ』(Pヴァイン 2017年)などでも書かれておられる視点も討論に盛り込んで頂きながら、お二人にLGBTの表象について討論していただいた。また会場との議論の際には、来場されていたトランスジェンダー研究の三橋順子さんからも貴重なコメントを頂き、盛会のうちに終了した。

学部生、大学院生、研究者、LGBT当事者の方など様々な立場からLGBTに関心を持つ人に来場頂いたが、開催後のアンケート結果でも、全ての回答が、とてもよかった、よかった、であった。具体的には、「社会で話題になるものの、トピックとしてLGBTは取り上げづらく、とても貴重な話を聞けた」「LGBTをめぐる現状から具体例を交えた考察まで非常に参考になった」「田亀先生の他者に対する『正しさ』ではなく、『誠実さ』という言葉が印象的であった」「お二人の対談をもっと聞きたい」など様々な意見、感想が寄せられた。

今回の研究会をきっかけに、登壇者二人が議論された「将来像に夢が持てる社会」「多数派が自分に関係ないとして切り捨てるのではなく、皆がお互いを尊重できる社会を実現するにはどうすればよいのか」をどう考えていくのか、多様性、そして「社会的ジェンダー規範」をどう捉えていけばよいのか考えるきっかけとなった。今後もさらに同問題について検討していく研究会を実施していければと思う。

学部生、大学院生、研究者、LGBT当事者の方など様々な立場からLGBTに関心を持つ人に来場頂いたが、開催後のアンケート結果でも、全ての回答が、とてもよかった、よかった、であった。具体的には、「社会で話題になるものの、トピックとしてLGBTは取り上げづらく、とても貴重な話を聞けた」「LGBTをめぐる現状から具体例を交えた考察まで非常に参考になった」「田亀先生の他者に対する『正しさ』ではなく、『誠実さ』という言葉が印象的であった」「お二人の対談をもっと聞きたい」など様々な意見、感想が寄せられた。

今回の研究会をきっかけに、登壇者二人が議論された「将来像に夢が持てる社会」「多数派が自分に関係ないとして切り捨てるのではなく、皆がお互いを尊重できる社会を実現するにはどうすればよいのか」をどう考えていくのか、多様性、そして「社会的ジェンダー規範」をどう捉えていけばよいのか考えるきっかけとなった。今後もさらに同問題について検討していく研究会を実施していければと思う。

第3回 『主婦の友』にみる日本型恋愛イデオロギーの固有性と変容

2017年10月27日(金)実施

講師:大塚明子氏(文教大学人間科学部准教授)

専門は社会学。近代日本社会における宗教・家族・マスメディアを含む大衆文化などを通じて研究する。主な著書・論文は、「サブカルチャー神話解体~少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在~」(共著、パルコ出版)、「新語死語流行語」(注解、集英社新書)など。

報告:出口剛司(東京大学大学院人文社会系研究科准教授)

第3回定例研究会は「『主婦の友』にみる日本型恋愛イデオロギーの固有性と変容」というタイトルで、文教大学人間科学部の大塚明子氏にご講演をお願いした。大塚氏は、近代家族の歴史社会学的研究の専門家であると同時に、『サブカルチャー神話解体』(ちくま文庫)の共著者であり、若者文化・サブカルチャーの研究でも知られる著名な社会学者である。今回は東京大学に提出された博士論文をもとに、近代家族とロマンティック・ラブに関する氏の研究の一部をご紹介いただいた。

今回分析対象となった雑誌『主婦の友』は、創刊時より下層中産階級の主婦に多くの読者をもつ代表的な婦人総合雑誌であり、ジェンダー研究を中心に歴史学、歴史社会学において極めて重要かつ頻繁に利用される資料でもある。大塚氏はその中でもとくに、創刊時から高度経済成長期までを対象とし、「日本型ロマンティック・ラブ」の析出を行った。多くのジェンダー研究が指摘するように、ロマンティック・ラブは近代家族における男女関係を統制する規範として機能し、しばしば夫婦形成及び性別役割分業のイデオロギーとみなされてきた。大塚氏の今回のご講演は、そうした欧米発のロマンティック・ラブを比較軸としつつ、その日本的形態の固有性と変容を実証的に明らかにしようとするものである。

まず大塚氏は、ルーマンらの先行研究に依拠しつつ、欧米型近代家族の基盤となるロマンティック・ラブそのものの特徴を「神秘的な牽引力」を起点とする「間人格的相互浸透」に整理する。ここでは、制御できない情熱がもつ、ある種の神秘的な力が重視され、しかも互いに唯一無二のパートナーだけに向かう個別志向の中で、「真の自己」がまじりあう相互浸透の体験が強調される。氏は、こうした欧米型のロマンティック・ラブと比較対照しつつ、先の『主婦の友』を素材として(1)戦前期から1940年代、(2)1950~1960年代という二つの時期に登場する言説分析を行う。

今回分析対象となった雑誌『主婦の友』は、創刊時より下層中産階級の主婦に多くの読者をもつ代表的な婦人総合雑誌であり、ジェンダー研究を中心に歴史学、歴史社会学において極めて重要かつ頻繁に利用される資料でもある。大塚氏はその中でもとくに、創刊時から高度経済成長期までを対象とし、「日本型ロマンティック・ラブ」の析出を行った。多くのジェンダー研究が指摘するように、ロマンティック・ラブは近代家族における男女関係を統制する規範として機能し、しばしば夫婦形成及び性別役割分業のイデオロギーとみなされてきた。大塚氏の今回のご講演は、そうした欧米発のロマンティック・ラブを比較軸としつつ、その日本的形態の固有性と変容を実証的に明らかにしようとするものである。

まず大塚氏は、ルーマンらの先行研究に依拠しつつ、欧米型近代家族の基盤となるロマンティック・ラブそのものの特徴を「神秘的な牽引力」を起点とする「間人格的相互浸透」に整理する。ここでは、制御できない情熱がもつ、ある種の神秘的な力が重視され、しかも互いに唯一無二のパートナーだけに向かう個別志向の中で、「真の自己」がまじりあう相互浸透の体験が強調される。氏は、こうした欧米型のロマンティック・ラブと比較対照しつつ、先の『主婦の友』を素材として(1)戦前期から1940年代、(2)1950~1960年代という二つの時期に登場する言説分析を行う。

まず(1)の「戦前期から1940年代」は、いわゆる「国家社会」が社会全体の至上価値を占め、国家社会の基盤として(個人や夫婦関係よりも)「家族」そのものが重視された。大塚氏はこの時期の両性関係の特徴を欧米のロマンティック・ラブと比較して以下の三点にまとめている。

①非合理的な情熱(神秘的な牽引力)ではなく、精神主義的で医師的なアクションを理想とする愛情観が支配的であった。妻が高貴な人格をもつ夫に精神的に同化することが理想とされた。

②「ただ一人の」というパートナーに対する個別的な志向性がなく、普遍主義的な「高潔な人格」を理想として掲げることによって、どのような相手でも夫婦の関係が維持されうると説かれた。

③人格の相互浸透や親密なコミュニケーションという要請は少なく、男性の扶養者としての役割が強調される。さらに同化という発想に見られるように、いわゆる「以心伝心」的な人間関係が理想とされた。

ところが、戦争と戦後の混乱が収束しはじめる(2)の時期に入ると、戦前期において社会全体の至高価値とされていた「国家社会」に代わり、「幸福」の価値が重視されるようになる。また夫婦関係の対等化も大きく前進した。それとともに、同関係のあり方も前時代(戦前期から1940年代)から大きく変化する。氏は(1)と同様にそれらの特徴を以下の三点に整理する。

①理想主義的・人格主義的に理解されてきた愛も、性愛的な色彩を強く帯び始め、本格的な「セックスの時代」を迎えていく。「愛から性へ」という移行が積極的に語られるようになる。大塚氏の指摘では、欧米における20世紀型ロマンティック・ラブの浸透が観察されるという。

②しかしその一方で、欧米社会に見られた個別志向性は依然として弱い。愛についての見方も「ただ一人の」という意識は弱く、性的・官能的な情熱としてとらえられ、究極的なむなしさが強調される。氏によれば、こうした愛情観の背景に「色」や「無情」といった伝統文化の影響が見られるという。

③夫婦間の緊密なコミュニケーションという要請は欠落し、男性の扶養者としての役割も強く意識されていた。

大塚氏が行ったこれらの比較から、欧米型のロマンティック・ラブは日本における夫婦関係の言説に浸透し、一定の変化を生み出しつつも、個別志向の欠如や、男女平等化の一方で扶養者としての男性役割が前面に出るなど、日本的特殊性を色濃く反映するものであったといえるだろう。氏はさらに、高度経済成長期に妻たちが「愛に生きる女」という新しいアイデンティティを追求し、それが「よろめき」の告白手記として紙面上に氾濫する様子を紹介している。そして1960年代にはいると、妻たちは「愛に生きる女」でも主婦・妻・母役割でもない第三の個別的な私の「生きがい」を追求するものの、中断再就職の推奨という良妻賢母主義の枠から出ることはなかったと指摘する。

以上が研究会の概要であるが、今回のご報告から、日本型近代家族に関する研究がさらに蓄積される一方、ロマンティック・ラブが社会の他の価値、たとえば「国家社会」、個人の「幸福」(個人の生き方)の追求といった価値と深くかかわっていることが示され、ジェンダー研究だけではくみ尽くせない歴史的な社会意識の一端を顧みることができたように思う。

①非合理的な情熱(神秘的な牽引力)ではなく、精神主義的で医師的なアクションを理想とする愛情観が支配的であった。妻が高貴な人格をもつ夫に精神的に同化することが理想とされた。

②「ただ一人の」というパートナーに対する個別的な志向性がなく、普遍主義的な「高潔な人格」を理想として掲げることによって、どのような相手でも夫婦の関係が維持されうると説かれた。

③人格の相互浸透や親密なコミュニケーションという要請は少なく、男性の扶養者としての役割が強調される。さらに同化という発想に見られるように、いわゆる「以心伝心」的な人間関係が理想とされた。

ところが、戦争と戦後の混乱が収束しはじめる(2)の時期に入ると、戦前期において社会全体の至高価値とされていた「国家社会」に代わり、「幸福」の価値が重視されるようになる。また夫婦関係の対等化も大きく前進した。それとともに、同関係のあり方も前時代(戦前期から1940年代)から大きく変化する。氏は(1)と同様にそれらの特徴を以下の三点に整理する。

①理想主義的・人格主義的に理解されてきた愛も、性愛的な色彩を強く帯び始め、本格的な「セックスの時代」を迎えていく。「愛から性へ」という移行が積極的に語られるようになる。大塚氏の指摘では、欧米における20世紀型ロマンティック・ラブの浸透が観察されるという。

②しかしその一方で、欧米社会に見られた個別志向性は依然として弱い。愛についての見方も「ただ一人の」という意識は弱く、性的・官能的な情熱としてとらえられ、究極的なむなしさが強調される。氏によれば、こうした愛情観の背景に「色」や「無情」といった伝統文化の影響が見られるという。

③夫婦間の緊密なコミュニケーションという要請は欠落し、男性の扶養者としての役割も強く意識されていた。

大塚氏が行ったこれらの比較から、欧米型のロマンティック・ラブは日本における夫婦関係の言説に浸透し、一定の変化を生み出しつつも、個別志向の欠如や、男女平等化の一方で扶養者としての男性役割が前面に出るなど、日本的特殊性を色濃く反映するものであったといえるだろう。氏はさらに、高度経済成長期に妻たちが「愛に生きる女」という新しいアイデンティティを追求し、それが「よろめき」の告白手記として紙面上に氾濫する様子を紹介している。そして1960年代にはいると、妻たちは「愛に生きる女」でも主婦・妻・母役割でもない第三の個別的な私の「生きがい」を追求するものの、中断再就職の推奨という良妻賢母主義の枠から出ることはなかったと指摘する。

以上が研究会の概要であるが、今回のご報告から、日本型近代家族に関する研究がさらに蓄積される一方、ロマンティック・ラブが社会の他の価値、たとえば「国家社会」、個人の「幸福」(個人の生き方)の追求といった価値と深くかかわっていることが示され、ジェンダー研究だけではくみ尽くせない歴史的な社会意識の一端を顧みることができたように思う。

第2回 スポーツ・メガイベントの政治学

2017年7月7日(金)実施

講師:ヘザー・サイクス氏(トロント大学オンタリオ教育学研究所准教授)

トロント大学オンタリオ教育学研究所准教授。スポーツとクイア理論、ファットフォビア、植民地主義問題についての斬新でラディカルな研究を行っている。著書に“Queer Bodies: Sexualities, Genders & Fatness in Physical Education” (2011年、Peter Lang)、“The Sexual and Gender Politics of Sport Mega-Events: Roving Colonialism” (2017年、Routledge)等がある。

報告:高峰修(明治大学政治経済学部教授)

2017年7月7日(金)にトロント大学のヘザー・サイクス博士をお招きし、第2回定例研究会「スポーツ・メガイベントの政治学:反植民地主義の観点から」を開催した。

サイクス氏がこのテーマに取り組み始めたきっかけは、2010年にカナダのトロントで開催されたG20(首脳会議)とプライドパレードにある。それらのイベントで起こったプロテスト運動における経験の蓄積が、バンクーバーにおける冬季オリンピックとどう関わっているのかが、サイクス氏の問題意識であったという。以下に講演の概要をまとめる。

本講演のテーマに関わる概念として“植民地性”があるが、これは軍事的占領と領土への植民を通して一国が他国を支配することを意味する植民地主義が、いかに今日の私たちにも影響を与え続けているかを描き出す概念である。この概念は、オリンピックのようなスポーツ・メガイベントにおける重層的な権力のあり方を分析するのに有用である。そしてスポーツ・メガイベントにおける性の問題を植民地主義との関係の中で検討する際には、ゲイとレズビアンが既存の体制に包摂される際に「誰が利益を得て、誰が傷つけられているのか」を問わなければならないのである。

サイクス氏がこのテーマに取り組み始めたきっかけは、2010年にカナダのトロントで開催されたG20(首脳会議)とプライドパレードにある。それらのイベントで起こったプロテスト運動における経験の蓄積が、バンクーバーにおける冬季オリンピックとどう関わっているのかが、サイクス氏の問題意識であったという。以下に講演の概要をまとめる。

本講演のテーマに関わる概念として“植民地性”があるが、これは軍事的占領と領土への植民を通して一国が他国を支配することを意味する植民地主義が、いかに今日の私たちにも影響を与え続けているかを描き出す概念である。この概念は、オリンピックのようなスポーツ・メガイベントにおける重層的な権力のあり方を分析するのに有用である。そしてスポーツ・メガイベントにおける性の問題を植民地主義との関係の中で検討する際には、ゲイとレズビアンが既存の体制に包摂される際に「誰が利益を得て、誰が傷つけられているのか」を問わなければならないのである。

さらにサイクス氏は次の2点について確認する。一つは「オリンピックは帝国として機能する」ということ。2年ごとに夏季大会と冬季大会が開催されるオリンピックは、ビジネスと軍事力を組み合わせた形でその影響力を開催都市に及ぼす。そのやり方は非領土的かつ可動的であり、その影響力は一時的ではあるが、開催都市への負の影響は深く長期に渡るのである。二つ目は「ホモナショナルなポリティクスは、シングルイシュー(single issue)から離れていかなければならない」ということである。LGBTのポリティクスはそれだけにフォーカスしたシングルイシューとしてではなく、反植民地主義という観点も含め他の問題と連帯して闘っていく必要がある。

こうした理論的背景を元にサイクス氏は以下の4つの具体的事象について検討していく。一つ目は2010年バンクーバー冬季オリンピックである。この大会ではLGBTパビリオンである“プライドハウス”が設置されたが、その一方で欧米人から土地を奪われ続けている先住民たちが大会から排除されたという。この例は、ゲイやレズビアンをめぐる政治をシングルイシューとして扱うことによって植民地主義的問題が不可視化されたことを示している。

二つ目の例は、2015年にトロントで開かれたパンアメリカン競技大会でのことである。この大会でもプライドハウスが組織されたが、CIBC(Canadian Imperial Bank of Commerce、名称にImperialが入っている)銀行が主要スポンサーであったが故に、バンクーバーのそれよりも企業的であった。プライドハウス内に“政策と支持(Policy and Advocacy)に関するワーキンググループがあり、そこで行われたカフェ・シリーズでは、競技大会が開かれる土地が先住民のものであることに関する議論が行われた。これは、反植民地主義についてのクイアな会話をスタートさせた瞬間であった。

2005年にパレスチナの市民グループがイスラエルのパレスチナ占領に抗議してボイコットし、投資の撤収と制裁(BDS)を呼びかけ、BDSは今やグローバルな連帯運動となった。スポーツの中では未だ初期段階にあるBDSの例が第三の例となる。2014年に開かれたスーパーボウルのハーフタイムの非常に高額なテレビ広告権をイスラエルのソーダストリームが購入した。しかしソーダストリームの主要な工場がパレスチナ内のイスラエルの違法入植地にあったため、アメリカのクイア活動家たちがサンフランシスコでソーダストリームの不買運動を呼びかけ、ストリートパフォーマンスを演じたのである。こうしたパフォーマンスは、スポーツに関わってクイアとパレスチナ人が連帯した稀な例である。

サイクス氏が紹介した四つ目の例は、2016年のオリンピック開催国であるブラジルとイスラエルの関係についてである。リオでのオリンピック開催が決まった直後、イスラエルの大統領はブラジルに国の代表団を送り、ドローンの売買と軍事訓練に関わる契約を交わした。イスラエルのある民営セキュリティ会社によれば、それはリオ大会における独占的セキュリティ担当に関する22億ドル(約2400億円)にものぼる契約だったという。

以上の例にみられるように、スポーツ・メガイベントにおいては植民地化が進行しているのだが、ゲイやレズビアンの一部はこれらのスポーツ・メガイベントの軍事化された新自由主義の要請を支持することによって包摂されたのである。こうしたホモナショナリズムが近年のスポーツ・メガイベントにおいて表れている。そこではスポーツ・メガイベントと植民地性/近代性とのリンクを解くことだが必要だが、LGBT活動家にとってそれは簡単なことではなく、そのためにはローカルな活動が必要である。東京2020や平昌オリンピックに関連して性と反植民地主義、連帯がどのように進行しうるか、日本とアジアのスポーツ活動家や研究者たちと考えたい。

講演後の質疑応答においては、「近年の国内におけるLGBTの知識の広まりやインクルージョンをどう受け止めればよいか」、「オリンピックムーブメントにおいて排除されている人たち(LGBTやネイティブたち)との連帯に焦点を当てることによって、オリンピックそのものがもつ包摂しつつも再規範化、再排除という面が見えなくなるのではないか」といった質問が出されたが、サイクス氏はいずれも真摯に丁寧に考えを述べられ、予定よりも20分延長して講演は終了した。

オリンピックをその“植民地性”から捉えることから始まった本講演と、東京2020をめぐる国内における議論との隔たりはあまりにも大きいと感じた。しかしそれが故にも、ジェンダーセンターの定例研究会としてサイクス氏の講演が実現したことの意義もまた、非常に大きなものであるといえるだろう。そしてスポーツは、ジェンダーがシングルイシューとしてではなく他の問題群と交差しながら立ち上る場であることを再確認させられた講演であった。こうした議論が国内においても継続し発展することを期待したい。

二つ目の例は、2015年にトロントで開かれたパンアメリカン競技大会でのことである。この大会でもプライドハウスが組織されたが、CIBC(Canadian Imperial Bank of Commerce、名称にImperialが入っている)銀行が主要スポンサーであったが故に、バンクーバーのそれよりも企業的であった。プライドハウス内に“政策と支持(Policy and Advocacy)に関するワーキンググループがあり、そこで行われたカフェ・シリーズでは、競技大会が開かれる土地が先住民のものであることに関する議論が行われた。これは、反植民地主義についてのクイアな会話をスタートさせた瞬間であった。

2005年にパレスチナの市民グループがイスラエルのパレスチナ占領に抗議してボイコットし、投資の撤収と制裁(BDS)を呼びかけ、BDSは今やグローバルな連帯運動となった。スポーツの中では未だ初期段階にあるBDSの例が第三の例となる。2014年に開かれたスーパーボウルのハーフタイムの非常に高額なテレビ広告権をイスラエルのソーダストリームが購入した。しかしソーダストリームの主要な工場がパレスチナ内のイスラエルの違法入植地にあったため、アメリカのクイア活動家たちがサンフランシスコでソーダストリームの不買運動を呼びかけ、ストリートパフォーマンスを演じたのである。こうしたパフォーマンスは、スポーツに関わってクイアとパレスチナ人が連帯した稀な例である。

サイクス氏が紹介した四つ目の例は、2016年のオリンピック開催国であるブラジルとイスラエルの関係についてである。リオでのオリンピック開催が決まった直後、イスラエルの大統領はブラジルに国の代表団を送り、ドローンの売買と軍事訓練に関わる契約を交わした。イスラエルのある民営セキュリティ会社によれば、それはリオ大会における独占的セキュリティ担当に関する22億ドル(約2400億円)にものぼる契約だったという。

以上の例にみられるように、スポーツ・メガイベントにおいては植民地化が進行しているのだが、ゲイやレズビアンの一部はこれらのスポーツ・メガイベントの軍事化された新自由主義の要請を支持することによって包摂されたのである。こうしたホモナショナリズムが近年のスポーツ・メガイベントにおいて表れている。そこではスポーツ・メガイベントと植民地性/近代性とのリンクを解くことだが必要だが、LGBT活動家にとってそれは簡単なことではなく、そのためにはローカルな活動が必要である。東京2020や平昌オリンピックに関連して性と反植民地主義、連帯がどのように進行しうるか、日本とアジアのスポーツ活動家や研究者たちと考えたい。

講演後の質疑応答においては、「近年の国内におけるLGBTの知識の広まりやインクルージョンをどう受け止めればよいか」、「オリンピックムーブメントにおいて排除されている人たち(LGBTやネイティブたち)との連帯に焦点を当てることによって、オリンピックそのものがもつ包摂しつつも再規範化、再排除という面が見えなくなるのではないか」といった質問が出されたが、サイクス氏はいずれも真摯に丁寧に考えを述べられ、予定よりも20分延長して講演は終了した。

オリンピックをその“植民地性”から捉えることから始まった本講演と、東京2020をめぐる国内における議論との隔たりはあまりにも大きいと感じた。しかしそれが故にも、ジェンダーセンターの定例研究会としてサイクス氏の講演が実現したことの意義もまた、非常に大きなものであるといえるだろう。そしてスポーツは、ジェンダーがシングルイシューとしてではなく他の問題群と交差しながら立ち上る場であることを再確認させられた講演であった。こうした議論が国内においても継続し発展することを期待したい。

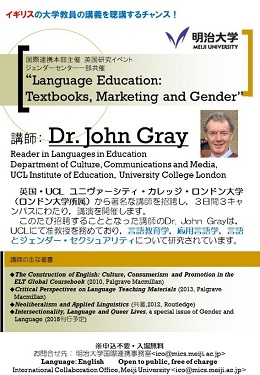

第1回 インターセクショナリティ、言語、ジェンダー移行—在英スペイン人トランス男性のライフストーリー

2017年6月8日(木)実施

講師:ジョン・グレイ氏(ロンドン大学UCL)

ロンドン大学(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン、UCL)教育学研究所文化・コミュニケーション・メディア学科准教授(Reader)。専門は、言語教育学、応用言語学、言語とジェンダー・セクシュアリティ研究。主著に、Neoliberalism and Applied Linguistics (共著, Routledge, 2012), Critical Perspectives on Language Teaching Materials (編著, PalgraveMacmillan, 2013), Intersectionality, Language and Queer Lives, a special issue of Gender and Language (2018刊行予定)等、多数。

報告:水倉亮(立命館アジア太平洋大学言語教育センター非常勤講師)

日本で初めて渋谷区で同性婚が認められるようになり、社会の中でもLGBTに対する意識が以前よりも高まって来たように思う。本研究会の中でも取り上げられたが、日本人のトランスジェンダーの政治家の事例がイギリスの新聞で報道されるなど、国内・国際社会の中でトランスの人々の存在が公の場でも見られるようになった。しかし、依然として社会においては比較的新しい部類に入る事柄であり、研究も進んでいるとは言えない。したがって、今回の報告は大変貴重であり、またトランスジェンダーの人々の複雑なアイデンティティをスペイン語の言語学的視点を利用して分析した本研究は非常に珍しいものであったと言える。

今回の発表者であるJohn Gray氏は応用言語学の分野で活躍されており、英語教育だけでなく言語と社会の関係を文化的そして政治的に研究されている。本研究会での発表は「クィアーのESOL−ESOLの教室内でのLGBT問題の文化的政治に対して」というセミナーの中で行われた研究である。イギリスの経済社会研究委員会から資金的補助を受けていた研究プロジェクトであり、氏はこのセミナーの代表を務められた。

氏によると、本研究はルーカス(仮名)に対して8回に渡って行われた一連のインタビューの分析によるものである。ルーカスはロンドンで暮らすスペイン人トランス男性であり、以前はマリア(仮名)という名で、ブッチと呼ばれる男性的なレズビアン・アイデンティティを持っていた。現在は心療内科医として成功しているが、10代から20代にかけて薬物・アルコール中毒になり、非常に困難な人生を歩んできた。特にトランス男性というジェンダーに出会うまでは、ブッチのレズビアンというアイデンティティが自己認識と合致せず、彼は長い間葛藤してきた。氏は、ルーカスのジェンダー移行のプロセスの中で揺れ動く自己認識をスペイン語文法のジェンダーのシステムを利用して分析された。

今回の発表者であるJohn Gray氏は応用言語学の分野で活躍されており、英語教育だけでなく言語と社会の関係を文化的そして政治的に研究されている。本研究会での発表は「クィアーのESOL−ESOLの教室内でのLGBT問題の文化的政治に対して」というセミナーの中で行われた研究である。イギリスの経済社会研究委員会から資金的補助を受けていた研究プロジェクトであり、氏はこのセミナーの代表を務められた。

氏によると、本研究はルーカス(仮名)に対して8回に渡って行われた一連のインタビューの分析によるものである。ルーカスはロンドンで暮らすスペイン人トランス男性であり、以前はマリア(仮名)という名で、ブッチと呼ばれる男性的なレズビアン・アイデンティティを持っていた。現在は心療内科医として成功しているが、10代から20代にかけて薬物・アルコール中毒になり、非常に困難な人生を歩んできた。特にトランス男性というジェンダーに出会うまでは、ブッチのレズビアンというアイデンティティが自己認識と合致せず、彼は長い間葛藤してきた。氏は、ルーカスのジェンダー移行のプロセスの中で揺れ動く自己認識をスペイン語文法のジェンダーのシステムを利用して分析された。

スペイン語は名詞、前置詞、形容詞、冠詞がジェンダーや数で区別されており、形容詞を使って自分自身を説明するときには、話し手は自身のジェンダーにしたがって使い分けなければならない。例えば男性として「私は疲れた」と言いたいならば、‘estoy cansado’、一方で女性として言いたいのであれば‘estoy cansada’と言わなければならない。すなわち、語尾が男性の場合は‘o’、女性の場合は‘a’となる。例えば、ルーカスはインタビューの中で、レズビアンであった自分を‘lesbiana’と女性形で表し、男性ではある今の自分との違いを表すことでレズビアンという性に対する拒絶を示した。逆に、トランス男性の性に対する安心感を‘un alivio’と明確に示した。

氏によると、今回の研究はルーカスの自己認識の変化を彼のアイデンティティを表す文法的ジェンダーの使い分けによって確認できるところにあった。またそれだけでなく、こうした分析を可能にするためにインターセクショナリティ及びエンプロトメントという概念が大きな役割を果たしたと言える。すなわち、インターセクショナリティはトランスとして生きる人々の経験の複雑性に焦点を当てることを可能にし、またエンプロトメントはとりとめのない調査対象者の語ったナラティブを一連の連続した物語へとつなぎ合わせることを可能にした。調査対象者によって語られたナラティブはアイデンティティを多様な社会現象として言語化、記号化するという立場から、この分野に対する研究手法として非常に有効であり、今後のジェンダー研究及び応用言語学に対して大変有益な示唆であった。

氏によると、今回の研究はルーカスの自己認識の変化を彼のアイデンティティを表す文法的ジェンダーの使い分けによって確認できるところにあった。またそれだけでなく、こうした分析を可能にするためにインターセクショナリティ及びエンプロトメントという概念が大きな役割を果たしたと言える。すなわち、インターセクショナリティはトランスとして生きる人々の経験の複雑性に焦点を当てることを可能にし、またエンプロトメントはとりとめのない調査対象者の語ったナラティブを一連の連続した物語へとつなぎ合わせることを可能にした。調査対象者によって語られたナラティブはアイデンティティを多様な社会現象として言語化、記号化するという立場から、この分野に対する研究手法として非常に有効であり、今後のジェンダー研究及び応用言語学に対して大変有益な示唆であった。